加快培育“專精特新”中小企業的路徑分析

摘 要:“專精特新”中小企業是優質中小企業的中堅力量,在提升產業鏈供應鏈穩定性、推動經濟社會發展中發揮著重要作用。我國在培育“專精特新”企業的道路上不斷探索,發展路徑逐步明晰。但對于經濟欠發達的撫州市而言,“專精特新”企業在培育過程中依然存在發展后勁不足、企業申報積極性不高、信貸支持和獲得服務形式單一等問題。應高標準大力度推進“專精特新”企業引進、培育和發展壯大,多維度引導“專精特新”中小企業自立和自強。

關鍵詞:專精特新;中小企業;撫州

中圖分類號:F427 文獻標志碼:A 文章編號:1005-7544(2024)04-0063-10

2024年國務院政府工作報告指出,要促進中小企業專精特新發展。近年來,全國各地積極貫徹落實黨中央關于促進中小企業健康發展的決策部署,堅持“抓大扶小、培優育強”,不遺余力地引導中小企業走“專精特新”發展之路。隨著中小企業發展質量和效益大幅提升,一大批“專精特新”企業蓬勃涌現、茁壯成長,中小企業抗風險能力不斷增強,工業創新發展勢頭逐漸迅猛。加快培育“專精特新”中小企業是歷史的選擇、時代的呼喚。

一、研究回顧

“專精特新”企業的發展源于特定的歷史環境。中小企業俗稱為經濟社會發展的“毛細血管”,如何使中小企業聚焦細分市場、突破技術瓶頸,更好地肩負時代使命、實現創新創業發展,成為學術界的熱點議題。研究發現,中小企業向“專精特新”企業升級后,能夠促進區域產業發展,提高制造業核心競爭力和市場占有率[1]。因此,將中小企業培育升級為“專精特新”企業,成為中小企業創新發展亟需回答的時代課題。

“專精特新”企業是指具有專業化、精細化、特色化和新穎化特征的中小企業,該類企業聚焦經濟社會發展的某一細分領域,致力于為全國及世界各地提供高端產品和高效服務[2]。由于“專精特新”企業主要集中在科技或制造等領域,具有符合資本導向等特征,近年來企業數量和規模快速增長,已成為促進經濟發展的重要力量,是解決我國技術“卡脖子”難題、推動經濟高質量發展不可或缺的重要組成單元[3],在構建新發展格局提供新效能,建設現代化產業體系提供新動能,全面推進鄉村振興提供新活力等方面發揮不可替代的作用[4]。

根據“專精特新”企業的主要特征,學者將其研究追溯至在全球市場具有重要影響力的德國“隱形冠軍”,指出其成長可以作為培育“專精特新”企業的參考和借鑒,特別是對“隱形冠軍”三大圈層和九條經驗的歸納總結,適合“專精特新”企業的培育和成長[5]。在全球化背景下,世界已然成為地球村,企業的成功不能只局限于大型企業,像“隱形冠軍”這種優質中小企業也能在市場競爭中獲得成功,但不能將“隱形冠軍”和“專精特新”兩者進行簡單地等同,相比而言,“專精特新”企業不會刻意地強調“隱形”,并且在穩住現有市場基礎上,會向與之相關的領域或產業鏈進行延伸和拓展[6]。除此之外,學者還從不同視角對“專精特新”企業展開了專題研究,如探討了無償資助、貸款貼息對“專精特新”企業創新質量具有顯著的正向激勵效應[7];借助“邁爾斯—斯諾”戰略類型分析框架,研究了數字創新對“專精特新”企業績效的影響[8]。

雖然“專精特新”企業聚焦某些特定領域并具有技術優勢,市場地位不斷穩固,但依然面臨生存和競爭壓力。當前,隨著顛覆性技術的不斷出現,“專精特新”企業必須保持敏銳嗅覺、及時捕捉市場信息[9]。政府在制定“專精特新”企業扶持政策時,既要注重公平也要注重效率,不能將資源僅向幾家龍頭企業進行傾斜,也不能僅支持一些優勢產業,而是要實現“雨露均沾”[10]。我國作為技術創新后發國,關鍵核心技術依然面臨極大挑戰,學者通過構建特定情境下關鍵核心技術突破后產業化應用的理論框架,解構了“專精特新”企業的價值共創過程,并指出在打破技術優勢后,“專精特新”企業要致力構建技術生態,打牢底層基礎架構,實現技術配套應用一體化服務[11]。為突破現有市場空間限制,加快“專精特新”企業國際化發展步伐提上了重要議程。學者從評價體系、政策支持、數字轉型、企業家精神和多方合作等方面提出了方案[12]。

綜合已有文獻研究看,理論界和實業界對“專精特新”企業都進行了深入細致研究,均明確表示“專精特新”是中小企業未來發展的優先選擇,這對我國及時掌握“專精特新”企業成長規律,制定相應中小企業扶持政策具有積極指導意義。但當前研究更多側重于金融支持、數字轉型、整合創新等對于培育“專精特新”企業的機理與作用,如何將現有的中小企業培育成“專精特新”企業以及現有的“專精特新”企業如何在三年有效期結束后再次復評成為“專精特新”企業,目前文獻并未過多涉及。基于此,本文希望通過梳理全國中小企業“專精特新”的培育現狀、扶持政策、評定辦法、產業分布等內容,引入撫州調研數據案例,試圖為其他地區今后加快培育“專精特新”企業提供參考。

二、我國“專精特新”中小企業培育概況

自工業和信息化部2011年11月22日發布《“十二五”中小企業成長規劃》中首次提出“專精特新”概念之后,國家相關部委相繼發布了將中小企業引向“專精特新”發展的指導意見。2013年7月16日,工業和信息化部發布了《工業和信息化部關于促進中小企業“專精特新”發展的指導意見》,其中就促進中小企業“專精特新”發展的總體思路、重點任務和推進措施進行了部署要求。2016年6月28日,國家工業和信息化部發布了《促進中小企業發展規劃(2016—2020年)》,在關鍵工程與專項行動篇章中,明確提出“專精特新”中小企業培育工程。2019年8月26日,中央財經委員會第五次會議提出要培育一批“專精特新”中小企業。2021年以來,國務院及國家相關部委更是密集出臺了一系列“專精特新”中小企業的指導意見和扶持政策,如《科技成果賦智中小企業專項行動(2023-2025年)》《關于印發〈優質中小企業梯度培育管理暫行辦法〉的通知》《“十四五”促進中小企業發展規劃》等等。

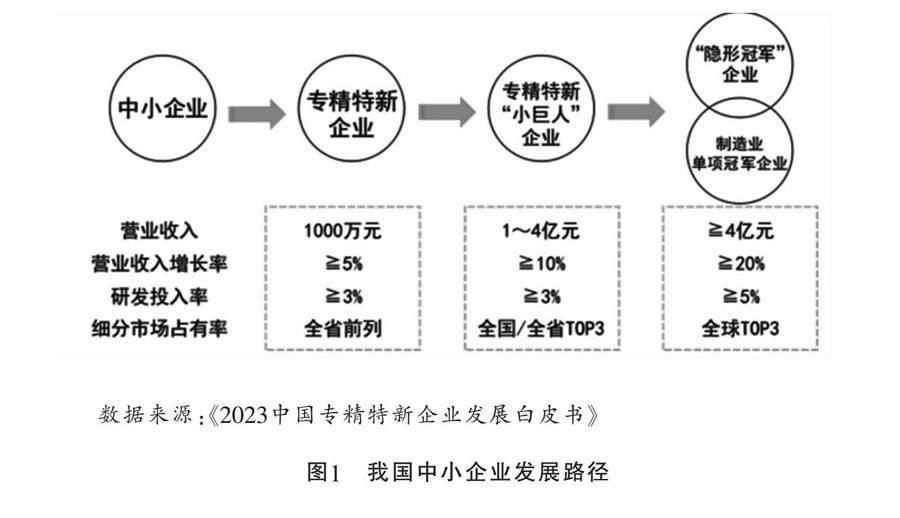

從“專精特新”概念提出到加快培育“專精特新”企業,我國“專精特新”企業已走過了十余年路程,已初步具備在全球市場成為頭部企業的能力和實力,細分市場占有率逐步提高(詳見圖1)

截至2023年6月,我國“專精特新”企業有9.8萬余家,國家級專精特新“小巨人”企業1.2萬余家。2022年上市的“專精特新”中小企業占同年新上市企業總數的59%。2019年我國提出培育專精特新“小巨人”企業,至2022年底已公布第四批,總計9729家,其中制造業領域的中小企業占比最大,占比61.4%。可見,在細分領域領先的中小企業,在推動地區工業經濟高質量發展上,“專精特新”企業已然成為“一抹亮色”。

然而,在“專精特新”企業培育過程中,各地普遍存在缺少龍頭企業引領、缺少高端服務平臺、缺少高精尖人才、缺少有針對性的金融產品等問題,企業家自身轉型升級意識也逐漸松散,不愿申報、不會申報、不想申報“專精特新”企業等惰性心態時有出現,以至于很多“專精特新”企業只能單打獨斗,沒能形成抱團合力,規模效應難以形成。

三、撫州“專精特新”中小企業培育現狀及制約因素

(一)工業產值進位明顯,但發展后勁不足

2023年撫州市地區生產總值2034.91億元,同比增長6.3%,位列全省第三;全市規模以上工業增加值同比增長14.6%,居全省第一。雖然工業發展態勢強勁,但是全市中小企業中可培育壯大的后備數量呈現逐漸減少趨勢。

1.從現有數量來看,可培育壯大的企業少

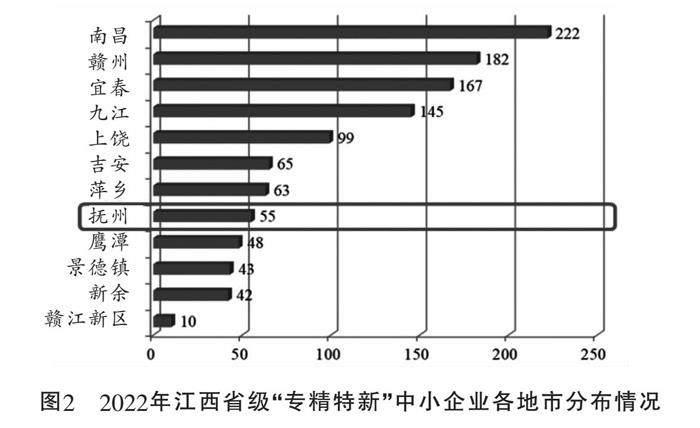

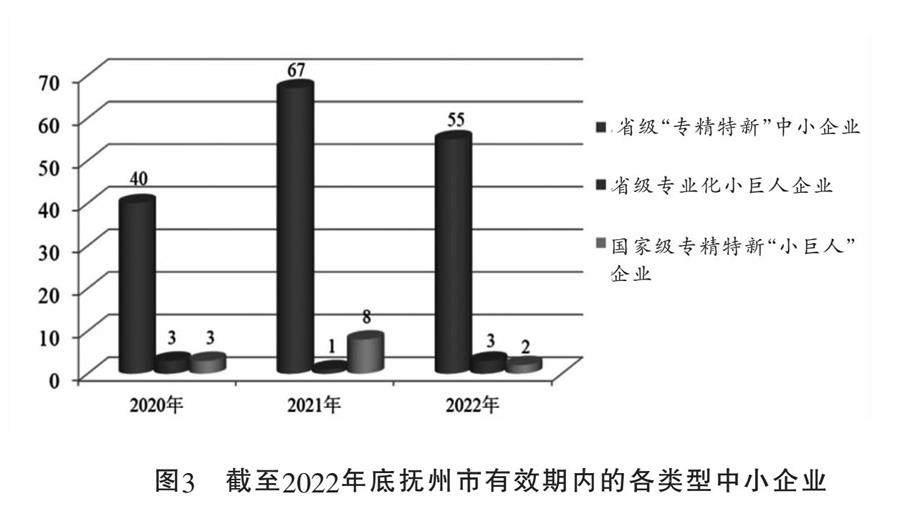

2022年撫州市省級“專精特新”中小企業55家,數量排名全省第八,相比于全省第一的南昌市,相差了167家(詳見圖2)。2023年第一季度,江西省有效期內的國家級專精特新“小巨人”企業220家,主要集中在宜春、南昌和贛州等地區,撫州的排名相對靠后。截至2022年末,撫州市國家級專精特新“小巨人”企業2家,數量占全省總數6.3%,同比減少75%;省級“專精特新”中小企業55家,數量占全省總數2.8%,同比減少17.9%(詳見圖3)。從目前新入規的情況來看,企業規模偏小、有帶動力和影響力的企業偏少,龍頭企業帶頭示范作用尚未顯現,傳統產業占比較大,新興產業較為薄弱,后備“專精特新”企業數量較少,可培育的空間有限。

2.從縣區分布來看,維持現狀的企業多

2022年撫州市省級“專精特新”中小企業主要集中在東鄉區、高新區和宜黃縣(詳見圖4),臨川區和廣昌縣省級“專精特新”中小企業數量相對較少。同時,各縣區均是中小企業居多,部分企業發展精力未置于企業長期規劃上,熱衷于追求短期利益。

(二)各級領導高度重視,但申報積極性不高

在2023年一季度撫州市“工業創新發展爭先擂臺賽”季賽活動暨全市工業創新發展工作推進會上,著重強調了工業對于經濟發展的“頂梁柱”和“主引擎”作用。市、縣各級領導雖高度重視企業和項目發展,但中小企業對“專精特新”的申報積極性并不高。

1.從政府層面看,部分政策還未落地,影響中小企業申報信心

目前撫州市出臺的關于促進中小企業發展的鼓勵政策,很多是指導性的,有些條目需進一步明確細化。如2022年5月印發的《2022年撫州市工業創新發展專項資金使用辦法》,其中并未對資金的具體形式、實施周期及具體投向等內容進行規范指導,這可能在一定程度上降低資金使用效率,甚至容易引發道德風險;2023年5月印發的《進一步開展全市企業特派員大走訪行動方案》,方案中雖對企業特派員的走訪服務內容進行了詳細安排,但實際上一個特派員需對接聯系幾個甚至十幾個企業,而這些特派員又不能完全脫離本職工作,往往“心有余而力不足”,只能在工作的“空閑期”或“間隙期”走訪企業,導致工作時效性和連續性大打折扣。

2.從企業層面看,重視程度還未提高,影響中小企業申報動力

撫州市工信局針對不同類型、類別企業的申報,會定期組織中小企業進行專業培訓。但企業負責人經常以沒時間為由,讓統計員、會計等代為參會,參與積極性不高,未真正達到培訓目的。事實上,“專精特新”的申報是一項復雜的流程,其中涉及的資料繁多,要求也十分嚴格。對于申報企業來說,首先需達到相應申報條件,其次大部分中小企業無法自行申報,需花費重金聘請專業第三方整理申報材料。最終對于獲評省級專業化“小巨人”及以上的企業能夠獲得50萬元獎勵,而沒有申報成功的企業,市縣兩級并未給予相應補償獎勵,最終影響申報積極性。

(三)金融業態有所進步,但信貸水平依然偏低

近年來,撫州市緊扣“服務實體經濟、防范金融風險、深化金融改革”的工作思路,建立健全金融穩定長效機制。但從金融指標看,信貸水平依然偏低偏弱。2022年全市企業(事業)機構貸款余額約1253.4億元,占年度信貸總額比重為48.43%,較全省61.04%平均水平低12.61個百分點,企業信貸增速18%,與全市工業對GDP貢獻率28%的發展速度不相匹配。

1.相比于外市獎補看,激勵舉措不多

撫州市各縣區對首次認定國家級專精特新“小巨人”企業最高給予30萬元獎勵,如東鄉區、樂安縣,其他縣區的獎勵均在20萬元及以下;對首次認定省級“專精特新”企業最高獎勵為5萬元,如東鄉區、廣昌縣、黎川縣、樂安縣,其他縣區的獎勵均在5萬元及以下。而南京、杭州、珠海等地對首次認定國家級專精特新“小巨人”企業給予最高100萬元獎補,濟南、廣州市黃埔區、深圳市羅湖區等地給予最高200萬元獎補。

2.相比于融資需求看,擔保能力不足

撫州市雖組建了市級擔保集團,在各縣都設有子公司,但擔保集團注冊資本體量小,扣除股權投資,按監管規定僅能提供單戶及相關方最高額1500萬元的融資擔保,縣區子公司擔保額度更少,滿足不了現有企業需求。市直及各縣區政府預算都未設立政府性融資擔保風險補償專項基金、擔保降費獎補專項資金,所以擔保機構出于自身風險和盈利考慮,對擔保門檻設得高,降費積極性較低,往往要求提供企業資產反擔保或地方國有平臺反擔保。

3.相比于互信融資看,對話渠道不暢

撫州市各級政府部門會定期開展政銀企座談會,但金融機構與企業之間并沒有搭建長效的、信息化的銀企對接平臺,金融機構不能及時了解企業基本情況、資金需求等,企業也不能立即知曉銀行等金融機構推出的信貸產品,兩者之間存在信息不對稱現象,這便為民間借貸留有空間。受制于銀企信息不對稱、企業抵押物少、銀行抵借比較低等因素,撫州市企業的融資成本依然較高,特別是中小微企業融資年化利率在7%-8%,甚至更高。

(四)營商環境有所優化,但服務形式依舊不多

為深入推進營商環境優化升級“一號改革工程”,撫州市在全省先后探索推出“審批不見面、一次都不跑”“網上辦、郵寄辦、容缺辦、遠程辦”等服務制辦照模式,率先實現把企業辦理注冊登記時間壓縮為0.5天。雖然撫州市營商環境得到了極大提升,但中小企業在申報、評審、經營、壯大等方面依然存在制約。

1.培育方式較為傳統

撫州市培育“專精特新”中小企業的方式,基本是評審和獎勵兩種形式。評審基本沿用“企業自行申報—縣區職能部門推薦—省市職能部門組織專家評審—政府審定發布”的傳統流程。由此導致評選的結果并不令人信服,如獲評企業的行業分布較為集中,同一企業連續多年獲評“專精特新”企業稱號,一些參評專業戶同時獲得“高新技術企業”“專精特新‘小巨人企業”“專項技改”等多項重復資助,甚至有些企業為了提高專利數量,大量購買與主營業務并不相關的實用新型專利,有些企業甚至偽造“產學研”合作文件等,這種行政化評審方式有違“延鏈補鏈強鏈”行動的初衷。

2.集聚效應尚未發揮

獲評“專精特新”的中小企業獲得獎勵后,基本是“從哪兒來回哪兒去”,依舊各自散落在原先的園區或廠址內,未能形成有效集聚,大量優秀的中小企業并未因此獲得與大型企業的合作機會。有縣區企業負責人反映,“相較于評選得到的50萬元獎勵,我更看重政府為我與大型企業配套的牽線搭橋”。有些獲評“專精特新”的中小企業,由于各自專注于不同細分領域和行業,客觀上也決定了相互之間沒有過多的業務交集,使得一些資源和服務不能實現共享,不能形成合力,對延鏈、補鏈、強鏈等發揮的作用相對較小。

3.政務服務模式單一

撫州市中小企業數量龐大,政務服務工作繁重。調研中,有基層工作人員反映,“有些中小企業不僅缺乏專業人才和相關業務知識,而且沒有與政府部門打交道的經驗,服務他們的時間是大企業的十倍以上,效果卻連大企業的十分之一都不到”,政務服務局或政務服務中心的很多工作人員都承擔了多崗位工作,如果單純依靠基層工作人員服務少數企業或依賴企業上門咨詢的政務服務方式,企業辦理線下事項的時間則需要更長,該種服務模式亟待完善和創新。

四、加快培育“專精特新”中小企業的對策建議

加快“專精特新”中小企業的培育和發展已成為新時期促進中小企業高質量發展的重點內容和核心目標,也是各級地方政府推動科技創新、促進經濟持續健康發展的重要抓手。

(一)高標準推動“專精特新”中小企業引進和培育

加快招商引進和大力挖掘“專精特新”中小企業,充分發揮“專精特新”中小企業技術創新策源地、產業鏈供應鏈穩定器、成長型優質企業主力軍等獨特作用,對工業經濟發展意義重大。

一是擇優引資。樹立“適合自己的才是最好的”招商理念,將本地比較優勢與市場投資熱點結合起來,改“兼容并蓄”為“擇優引資”,以“延鏈補鏈強鏈”為重點,合理拉長產業鏈條。持續推進“鏈主”企業培育和上下游產業協同共同體建設,形成“龍頭企業—大項目—產業鏈—產業集群”的產業生態圈。因此,建議各地商務局等部門主動與要素集聚度較高的上海、廣州、浙江等發達地區建立區域合作關系,推動發達地區產業向欠發達地區有序梯度轉移。

二是精準遴選。根據2021年12月工業和信息化部等19部門印發的《“十四五”促進中小企業發展規劃》部署,“培養壯大市場主體”是第一任務。因此,建議各地工信局、科技局、商務局等部門逐步健全“發現—引育—遴選—服務—跟蹤”全鏈條選培機制,按照企業“種子期—導入期—成長期—成熟期”進行陪伴式成長,持續開展企業服務走訪行動,深入企業挖潛,并通過多部門數據共享,對有潛力的規下企業、創新能力強和質量效益高的優質企業重點關注,不斷遴選發掘基礎條件好的中小企業。

三是督促申報。建議各地發改委、住建局、農業農村局等部門提前謀劃、精準摸排,通過召開重點部門推進會等形式,督促一、二、三產重點企業應報盡報。在中小企業申報“專精特新”過程中,建議由市場監督管理局等部門牽頭,引進市場化投資運營機構,規范中介服務,委托專業第三方對“專精特新”企業提供診斷輔導服務,同時配套企業上市加速器等專項服務,從獎金、資產、信息、上市等方面,提供“一對一”專業指導,為當地中小企業提供高標準服務,幫助企業精準補短板,提高申報率。對造假企業和造假第三方機構嚴厲懲戒,除資料審查外,還可適度增加現場考察以及企業負責人答辯等環節。

(二)大力度推進“專精特新”中小企業發展壯大

為更好引導社會各方精準定位優質中小企業,規范政府培育工作,為廣大中小企業“專精特新”發展提供可參考的階梯式目標,下一步建議通過梯度培育、分類發展等方式,引導中小企業轉型升級、做大做強,不斷增強綜合實力和核心競爭力。

一是建立梯度培育體系。構建從孵化培育、成長扶持到推動壯大的全生命周期梯次培育體系。可參照我國“專精特新”中小企業評定方法,基于現有中小企業的專業化、精細化、特色化和新穎化程度,將各企業進行產業歸類,從每個重點產業選取1~2家中小企業進行“專精特新”試點,規劃梯次培育路徑,層層遞進、重點扶持,促其做大做強,成為行業領軍企業直至龍頭企業。建議工信局等部門建立健全“有進有出”的動態管理機制,完善中小企業長期動態培育庫,加強入庫企業監測分析,促進企業不斷強化市場競爭力,盡快達到“晉級”標準,從而形成促進企業發展的動力。

二是實行精準分類發展。從TOE理論視角出發,即整合“技術(T)—組織(O)—環境(E)”資源,涵蓋研發、專利、規模、人力、政策和市場六方面的條件變量。“專精特新”企業的培育是一個多維度的過程,同時受技術、組織和環境的影響,擁有不同條件變量的中小企業,可結合自身實際選擇不同發展路徑。在培育過程中,建議各地工信局等部門認真梳理當地中小企業擁有的不同核心條件,符合以下四種類型的企業,均可重點培育,實行“一企一方案”精準分類發展(詳見表1)。

三是促進中小企業轉型。組織專業化服務機構,深入全市中小企業,對標“專精特新”中小企業標準,免費開展咨詢診斷服務,實施滴灌式輔導培育,引導產業鏈中小企業積極主動尋求相應的“鏈主”企業的合作和支持,從而促進大中小企業在創新和研發方面的全面深入合作。引導龍頭企業加強對產業鏈上中小企業的引領帶動,如大企業向中小企業提供創新要素,中小企業圍繞大企業需求開展創新,并向大企業輸送技術創新成果,還可通過大企業出題、中小企業“揭榜”方式,幫助“專精特新”中小企業快速成長。

(三)多維度引導“專精特新”中小企業自立和自強

“專精特新”中小企業是中小企業群體中的“領頭羊”。政府部門應大力引導中小企業以“專”破局、以“精”立業、以“特”求強、以“新”賦能,掌握好“獨門秘籍”,成為突破“卡脖子”技術的尖兵。

一是引導企業注重品牌建設。位于撫州市黎川縣的江西京尚實業有限公司,通過探索“互聯網+體驗式”營銷模式,成功創建“京尚小帥鍋”“京尚美廚”等自主品牌;位于崇仁縣的江西變電設備有限公司,“PEOPLE”“華贛”等多個商標獲“中國馳名商標”“江西省著名商標”稱號;位于宜黃縣的江西瑞一韻承科技有限公司,2018年以來通過與北京大學、華東交通大學、南昌大學等知名高校建立產學研合作,在研發上持續突破,產品銷售可觀,遠銷歐美、中東、東南亞等40多個國家和地區。可見,部分中小企業已深刻認識到研發創新的重要作用,下一步則要注重引導更多中小企業增強品牌建設意識,制定詳細的品牌推廣戰略,不斷打響企業的知名度。

二是引導企業注重數字賦能。數字賦能中小企業提質增效已是時代發展的必然趨勢。如浙江省經信廳牽頭搭建“產業一鏈通”平臺,引導“專精特新”中小企業與產業鏈龍頭企業、“鏈主”企業協同發展。在幫助企業延伸產業鏈同時,對重點制造業企業也能進行用能實時監測。一旦超過額定值發出紅色預警時,助企專員立刻上門服務,及時處置企業斷鏈斷供風險。因此,通過深化數字化改革,以數據鏈打通產業鏈的難點和堵點,不斷加快產業鏈創新鏈的深度融合。同時要深化“鏈主”企業的培育,“鏈主”企業作為重要主體和驅動力,應發揮其引領作用,搭建國際互動交流平臺,支持中小企業走出去積極參與全球產業鏈分工,盡可能在更大市場占有一席之地。

三是引導企業注重文化塑造。企業家要樹立“勇爭一流”的大志向、奮發“實干興企”的大作為、不忘“心系當地”的大情懷,爭當經濟高質量發展“弄潮兒”。“專精特新”道阻且長,中小企業不僅要發揮“十年磨一劍”的工匠精神,也要培育先進企業文化,增強企業專業化、凝聚力、協作性等方面軟實力,營造良好企業形象。因此,新時代新征程要大力弘揚企業家精神,引導和支持企業家開拓創新、敢想敢干、勇闖市場,在提升社會責任和拓寬國際視野等方面持續發力。

(四)多形式助推“專精特新”中小企業融入和植根

一是在政策惠企服務上,劃清政商交往的詳細界限,著力構建親清政商關系。幫助“專精特新”中小企業建立高端科研人員互派、互聘等人才柔性引進和使用機制。發揮企業特派員作用,急企業之所急,了解掌握企業經營困難。如浙江省樂清市在當地“專精特新”企業發展遇到瓶頸時,政府部門主動與院校專家聯系,幫助企業渡過難關。對一些重大項目和企業,派駐具有領導經歷、組織協調能力強的“經驗型”特派員;對于專業性強的生產企業,則派駐具有專業知識的“專業化”特派員,使服務工作有的放矢。

二是在信貸產品支持上,研發與“專精特新”中小企業發展特點相適應的中長期貸款和信用貸款品種,如“小巨人貸”“專精特新貸”“科技成果轉化貸”等專屬信貸產品,優化金融工具,為企業發展紓困解難。如寧夏借助“普惠金融綜合服務平臺”“企業收支流水大數據征信平臺”了解“專精特新”企業的金融服務需求,精準注入金融“活水”,形成“銀助企旺、企旺銀興”的雙贏局面。當前,“投貸聯動”也成為拓寬“專精特新”中小企業融資渠道的創新模式,如浦發銀行上海分行推出“認股選擇權+科技含權貸”,為企業提供最高3年期、單戶貸款額度最高2000萬元的信用貸款,同時通過簽訂認股選擇權協議,聯合行業協會、創投機構定期進行項目路演等形式為企業引入戰略投資人,幫助企業在實現債權融資的同時鎖定未來股權融資。

三是在要素平臺搭建上,優先保障“專精特新”中小企業在用地、用能等方面需求,大力搭建銀企對話平臺,發揮金融助企的杠桿作用。建議由政府部門牽頭成立與銀行、企業對接的專門機構,專職做好銀企對接工作。或者由政府部門牽頭會同司法、銀監、工信等部門建立政銀企洽談會、信貸項目推介會、銀企聯誼平臺等長效聯系機制,出臺相應的支持政策和考核制度,為金融機構增加中小企業信貸投放提供完備的信息和政務服務,促進“政—銀—企”協同發展。

參考文獻:

[1]婁小亭,朱祖平,黃若谷,等.多重制度邏輯對中小企業向專精特新升級的影響研究[J].經濟與管理研究,2023,(8).

[2]曾憲聚,曾凱,任慧,等.專精特新企業成長研究:綜述與展望[J].外國經濟與管理.2024,(1).

[3]趙晶,孫澤君,程棲云等.小企業如何依托“專精特新”發展實現產業鏈補鏈強鏈——基于數碼大方的縱向案例研究[J].中國工業經濟.2023,(7).

[4]陸岷峰,高緒陽.關于新時期進一步推動中小企業群體高質量發展的路徑研究——基于培育“專精特新”中小企業視角[J].新疆社會科學.2022,(5).

[5]趙向陽.大變局下的中國管理2:專精特新之路[M].北京:中國人民大學出版社,2023.

[6]李平,孫黎.集聚焦跨界于一身的中流砥柱:中國“精一贏家”重塑中國產業競爭力[J].清華管理評論.2021,(12).

[7]曹虹劍,張帥,歐陽峣,等.創新政策與“專精特新”中小企業創新質量[J].中國工業經濟.2022,(11).

[8]李振東,梅亮,朱子欽,等.制造業單項冠軍企業數字創新戰略及其適配組態研究[J].管理世界.2023,(2).

[9]許暉,李陽,劉田田,等.“專精特新”企業如何突破專業化“鎖定”困境?——創新搜尋視角下的多案例研究[J].外國經濟與管理.2023,(10).

[10]曹夢弋,夏青.產業政策與“專精特新”企業全要素生產率[J].外國經濟與管理.2023,(10).

[11]李樹文,羅瑾璉,張志菲.從定位雙星到布局寰宇:專精特新企業如何借助關鍵核心技術突破實現價值共創?[EB/OL].(2023-08-30)[2023-11-30].https://link.cnki.net/urlid/12.1288.F.20230830.1315.002.

[12]張曉輝,趙愛民.加快專精特新中小企業國際化發展[J].宏觀經濟管理.2023,(5).

Research on the Path to Accelerate the Cultivation of "Specialized, Refinement, Differential, and Innovation" Small and Medium-sized Enterprises

——Take Fuzhou, Jiangxi as an Example

Zhang ?Yan

Abstract: "Specialized, Refinement, Differential, and Innovation" small and medium-sized enterprises are the backbone of high-quality small and medium-sized enterprises, playing an important role in improving the stability of industrial and supply chains, and promoting economic and social development. China is constantly exploring the path of cultivating "Specialized, Refinement, Differential, and Innovation" enterprises, and the development path is gradually becoming clear. However, for Fuzhou as an economically underdeveloped city , there are still practical problems in the cultivation process of "Specialized, Refinement, Differential, and Innovation" enterprises, such as insufficient development momentum, low enthusiasm for enterprise application, and single forms of credit support and service access. We should vigorously promote the introduction, cultivation, and growth of "Specialized, Refinement, Differential, and Innovation" enterprises with high standards, and guide "Specialized, Refinement, Differential, and Innovation" small and medium-sized enterprises to become independent and self-strengthening from multiple dimensions.

Key words: "Specialized, Refinement, Differential, and Innovation";Small and medium-sized enterprises;Fuzhou

責任編輯:曹高明

基金項目:江西省委黨校(江西行政學院)系統協作調研課題“加快培育‘專精特新企業 打造工業強市新引擎——以撫州市為例”(23XZ11);撫州市社會科學規劃課題“撫州‘專精特新企業發展現狀與對策研究”(23SK67)。

作者簡介:張燕,中共撫州市委黨校經濟理論教研室副主任,講師。