朱仙鎮(zhèn)木版年畫中戲曲人物造型及審美特征研究

趙梓含 吳珍珠 寧帥

摘 要:戲曲的繁盛與發(fā)展不可避免地影響著民間年畫。朱仙鎮(zhèn)木版年畫受戲曲的影響,在造型上借鑒并融入了大量戲曲元素。在與戲曲的長期交融中,朱仙鎮(zhèn)木版年畫在人物造型上呈現(xiàn)出造型方式的平面化、比例動作的夸張化和人物形象的程式化特征,形成了自然質(zhì)樸的稚拙美、以形傳神的寫意美、“線色”結(jié)合的裝飾美等。基于此,探討朱仙鎮(zhèn)木版年畫與戲曲的互動關(guān)系,旨在引導(dǎo)人們更好地保護(hù)和傳承傳統(tǒng)民間藝術(shù)。

關(guān)鍵詞:朱仙鎮(zhèn);木版年畫;戲曲人物造型;審美特征

朱仙鎮(zhèn)位于河南省開封市西南部,原名聚仙鎮(zhèn),因其為戰(zhàn)國名士朱亥故里,后更名為朱仙鎮(zhèn)。朱仙鎮(zhèn)木版年畫興于北宋,在明清時(shí)期最為繁盛,后來逐漸衰弱,其中的起伏與當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)貿(mào)易有很大的關(guān)系。

一、朱仙鎮(zhèn)木版年畫中的戲曲人物

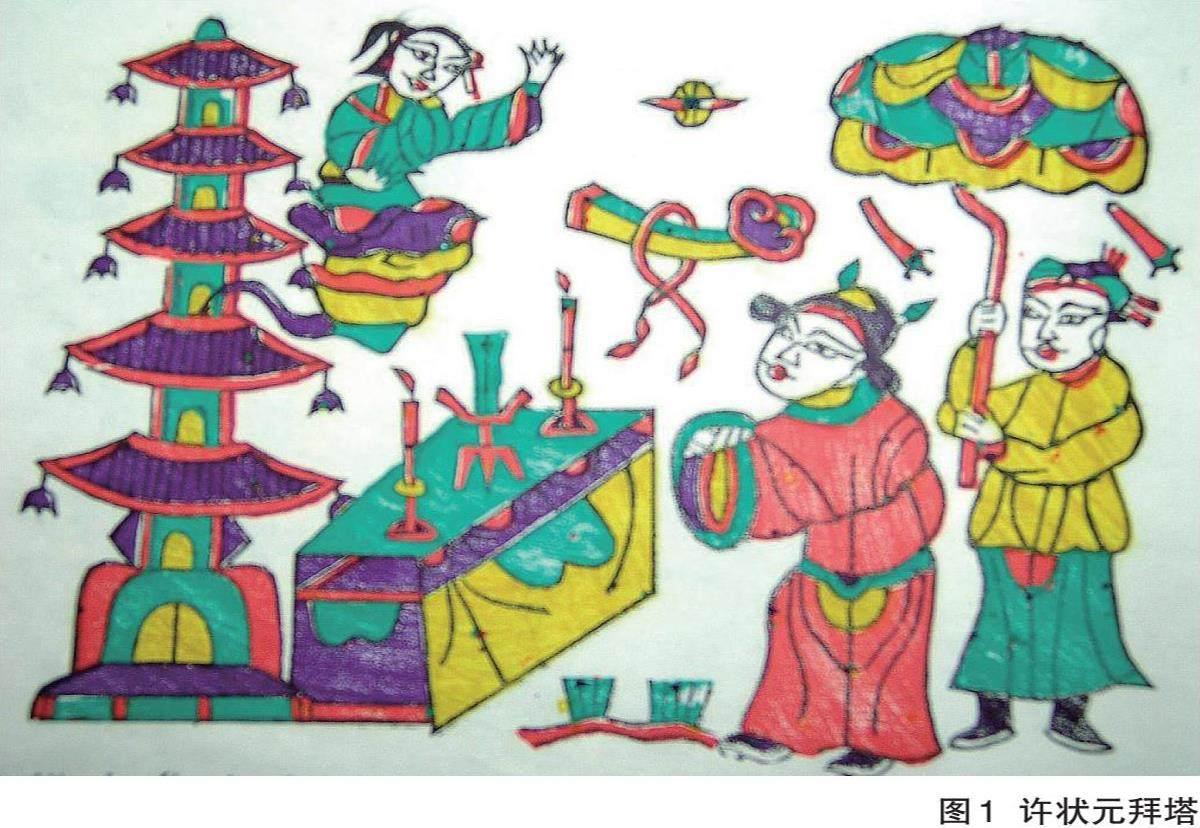

朱仙鎮(zhèn)木版年畫是根植于百姓生活的一種藝術(shù)形式,在長時(shí)間的發(fā)展與傳承中逐漸與戲曲融合,出現(xiàn)了大量以戲曲為表現(xiàn)題材的作品。明清時(shí)期,戲曲藝術(shù)在朱仙鎮(zhèn)非常繁榮,這與朱仙鎮(zhèn)發(fā)達(dá)的商業(yè)貿(mào)易有關(guān)。當(dāng)時(shí)閩晉徽陜巨商云集于此,修建了眾多大規(guī)模的廟宇戲樓,如“懸鑒樓”“魯班廟”“天后宮”等。它們成為廟會、節(jié)日慶典時(shí)各路戲曲班子表演的場所,吸引了眾多觀眾,于是戲曲成為當(dāng)?shù)刈畛R姷膴蕵坊顒又弧7睒s的文化背景及眾多的觀眾,為朱仙鎮(zhèn)木版年畫戲曲題材創(chuàng)作提供了得天獨(dú)厚的條件。在這一時(shí)期,朱仙鎮(zhèn)產(chǎn)生了大量有關(guān)于戲曲題材的木版年畫,如《三娘教子》《許狀元拜塔》《壽州城》《長坂坡》《王小二趕腳》等。朱仙鎮(zhèn)木版年畫與戲曲的融合,不僅豐富了朱仙鎮(zhèn)木版年畫的題材,而且在人物造型和審美上呈現(xiàn)出了獨(dú)有的特征。

二、朱仙鎮(zhèn)木版年畫戲曲人物的造型特征

朱仙鎮(zhèn)木版年畫作為一種傳統(tǒng)的民間繪畫樣式,在與戲曲的融合中增強(qiáng)了敘事性。同時(shí),版畫受技術(shù)、繪畫瞬間性、造型、色彩、空間等多種因素的影響,畫工必須將戲曲人物通過形象、動作等來敘述故事,將其轉(zhuǎn)化重構(gòu)于符合木版年畫的故事情節(jié)和固定的畫面。在這一轉(zhuǎn)化過程中,對人物造型這一關(guān)鍵敘事元素的刻畫尤為重要。

(一)造型方式的平面化

平面化是朱仙鎮(zhèn)木版年畫戲曲人物造型最基本的特征。

首先,朱仙鎮(zhèn)木版年畫戲曲人物造型的平面化是木版年畫與戲曲這種以舞臺表演為基本形式、講求空間性和時(shí)間性藝術(shù)形式結(jié)合的產(chǎn)物。在與年畫融合時(shí),戲曲人物造型弱化了演員本身的立體性,以平面化的方式展現(xiàn)在木版年畫中。

其次,木版年畫是靜態(tài)的,主要為了敘事。畫工們往往突出表現(xiàn)人物的臉部,始終將人物的臉部面對觀眾,身體則按故事情節(jié)合理安排。如《許狀元拜塔》(圖1),畫中的三個(gè)人物造型均出現(xiàn)了“身”“首”不同步的情況。中間是身著紅袍的狀元許仕林,他的身子明顯是對塔而立,但臉部卻與身子不相協(xié)調(diào),這種戲曲人物造型常出現(xiàn)在朱仙鎮(zhèn)木版年畫中。分析其中的原因我們發(fā)現(xiàn),民間畫工并沒有專業(yè)繪畫基礎(chǔ),在他們的印象里,戲曲人物的面部最為突出,因此常將人物的面部完整地呈現(xiàn)在畫面中,這也恰好形成了朱仙鎮(zhèn)木版年畫獨(dú)有的戲曲人物造型特征。

最后,朱仙鎮(zhèn)木版年畫在一定程度上受中國傳統(tǒng)繪畫的影響。從人物的面部來看,戲曲人物面部的器官并沒有顯示出前后關(guān)系;從人物的位置關(guān)系來看,基本不會出現(xiàn)人物前后相疊的情況,人物通常是獨(dú)立分布在畫面之中,追求造型輪廓的突出特征和完整性。

(二)比例動作的夸張化

朱仙鎮(zhèn)木版年畫戲曲人物在造型方面呈現(xiàn)出夸張化的特點(diǎn)。與中國傳統(tǒng)繪畫中立七、坐五、盤三半的人物造型比例不同,朱仙鎮(zhèn)木版年畫在人物比例、形態(tài)和動作關(guān)系上,呈現(xiàn)出明顯夸張化的傾向。“要想畫得飽,頭大身子小”是朱仙鎮(zhèn)木版年畫畫工們常說的一句話。例如,朱仙鎮(zhèn)木版年畫《壽州城》是根據(jù)戲曲《劉金山》創(chuàng)作的,畫面以人物為主,三個(gè)人物幾乎占據(jù)畫面的三分之二,而人物頭部在整個(gè)人物造型中占比最大。圖中右上方的白須老者是宋太祖趙匡胤,他的頭與上半身的大小基本一致。另外,馬的形象也明顯縮小了許多。這種夸張化的造型特點(diǎn),除了有將人物刻畫成魁梧、敦實(shí)的理想造型之意外,還在年畫中突出了戲曲的敘事性。這種人物造型方式反映的是一種主大從小的創(chuàng)作觀念,體現(xiàn)了畫工對戲曲的獨(dú)特理解。

(三)人物形象的程式化

中國民間美術(shù)在歷史、現(xiàn)實(shí)的各種集體意識活動的約束中,形成了自己的創(chuàng)作思維方法和審美標(biāo)準(zhǔn)。無論哪一門類,使用什么工具、材料,它們的造型規(guī)律都具有嚴(yán)格的程式化特征。程式在符號系統(tǒng)中,類似語音、詞、成語等與其所表達(dá)的意義之間存在必然的規(guī)定性,而這種規(guī)定又約定俗成地被群眾公認(rèn),并世代傳承下來。

首先,朱仙鎮(zhèn)木版年畫獨(dú)特的人物造型是在長期的實(shí)踐活動中逐步形成的。在民間藝人的藝術(shù)實(shí)踐過程中,他們總結(jié)了一整套刻畫人物形象的口訣,這些口訣在朱仙鎮(zhèn)木版年畫的創(chuàng)作和傳承中起著重要作用。同時(shí),它也適用于戲曲人物造型。例如:“將無脖項(xiàng),少女無肩;佛容慈祥,神像威嚴(yán);賢人目聰,美女丹眼;文神岸然,武神強(qiáng)悍。”武將畫訣有“金盔銀甲刀劍矛,仰首挺腹綠戰(zhàn)袍”“戰(zhàn)裙擋搭護(hù)下身,魚鱗疊列組甲絳”“劍眉鳳目生威嚴(yán),五絡(luò)黑髯掛嘴前”。文將畫訣為“春色何須羯鼓催,君王元日領(lǐng)春回。牡丹芍藥薔薇朵,都向千官帽上開”。這些畫訣傳達(dá)了朱仙鎮(zhèn)木版年畫人物造型的固定模式,同時(shí)也是程式化的一種體現(xiàn)。

其次,戲曲中人物的面部裝飾和服飾具有很強(qiáng)的程式化特征。例如,《火塘寨》是朱仙鎮(zhèn)戲曲人物木版年畫代表作之一,其故事梗概是:后周世宗柴榮即位后,害怕火塘寨寨主楊袞斷其糧道,于是令趙匡胤掛帥,率大將高懷德、鄭子明前往火塘寨討伐。楊袞接連戰(zhàn)敗三人,趙匡胤亦被挑落馬下,這時(shí)楊袞忽見趙匡胤頭現(xiàn)龍形,立即投降。趙匡胤以玉帶為贈,楊袞便還以銅錘。此后趙匡胤龍袍加身,是為宋太祖。該畫面就是“玉帶換銅錘”后的場景,執(zhí)銅錘者為趙匡胤,握玉帶者為老將楊袞。楊袞和趙匡胤都是歷史上的英雄人物,畫中做紅十字門臉譜,頂盔穿甲,腳蹬高靴,背插令旗,手持兵器,整個(gè)裝扮與戲曲中的扮相一致。朱仙鎮(zhèn)木版年畫的這種造型手法不僅強(qiáng)化了人物的性格特征和內(nèi)在精神,而且在視覺上豐富了畫面效果,具有很強(qiáng)的裝飾意味。

三、朱仙鎮(zhèn)木版年畫戲曲人物造型的審美特征

(一)自然質(zhì)樸的稚拙美

木版年畫和戲曲同為朱仙鎮(zhèn)傳統(tǒng)文化中較為重要的民間藝術(shù)形式,是民間百姓易于接受和喜愛的藝術(shù)。又因戲曲的內(nèi)容豐富、敘事性強(qiáng)、富有正義性,朱仙鎮(zhèn)木版年畫中便多加采用。由這兩種民間藝術(shù)結(jié)合產(chǎn)生的朱仙鎮(zhèn)木版年畫戲曲人物,在造型上也凸顯出了稚拙美的特點(diǎn)。朱仙鎮(zhèn)戲曲年畫由民間畫工雕刻印制而成。一般而言,這些創(chuàng)作者往往對戲曲非常了解,但沒有美術(shù)和雕刻的基礎(chǔ),只是將戲曲中的人物造型運(yùn)用簡單的雕刻手法繪出粗獷而有力的線條,塑造出人物造型。如《九龍山》表現(xiàn)的是戲曲中岳飛與楊再興大戰(zhàn)的場景,人物整體造型圓潤,并運(yùn)用紅、黃、綠等純度較高的原色加以修飾,更加凸顯了人物造型的世俗化;手臂、身子、頭部的比例并不協(xié)調(diào),但可以準(zhǔn)確地表達(dá)出戲曲中打斗的激烈場面,突出了人物四目相對的勇猛性格,這種夸張的造型形成了一種稚拙的審美情趣。同時(shí),畫工將戲曲角色造型的體悟表現(xiàn)在朱仙鎮(zhèn)木版年畫的創(chuàng)作中,這種創(chuàng)作方式雖顯笨拙,但恰好產(chǎn)生一種自然質(zhì)樸的稚拙效果。這樣的造型往往更符合民間百姓的審美需求,而且逐漸形成了朱仙鎮(zhèn)木版年畫戲曲人物造型自然質(zhì)樸的稚拙之美。

民間藝術(shù)的創(chuàng)作主體主要是社會底層勞動者,這種社會身份的限制決定了民間藝術(shù)的表現(xiàn)形式和審美特征。因此,民間藝術(shù)所蘊(yùn)含的自然質(zhì)樸的稚拙美與創(chuàng)作者的社會屬性有著密切的關(guān)系。從表面來看,民間藝術(shù)所流露的鄉(xiāng)土氣息與百姓的審美需求相契合;從深層次來看,追求自然質(zhì)樸的藝術(shù)風(fēng)格代表了民間藝術(shù)獨(dú)特的精神追求。

(二)以形傳神的寫意美

朱仙鎮(zhèn)木版年畫中的人物造型一般采用簡潔的手法表現(xiàn)智慧和情趣,雖然其中也有偏重寫實(shí)的作品,但在造型上普遍注重裝飾化,采用大膽夸張、變形等表現(xiàn)手法,即任意變化的寫意性。

朱仙鎮(zhèn)木版年畫戲曲人物原型大多來源于戲曲的劇情情節(jié)和人物造型。戲曲是一種以高度夸張的程式化藝術(shù)語言來進(jìn)行表現(xiàn)的舞臺藝術(shù),它的人物造型己經(jīng)與現(xiàn)實(shí)生活中的人物原型拉開了距離,所以,朱仙鎮(zhèn)木版年畫的創(chuàng)作者們對此進(jìn)行大量的借鑒,不自覺地就保留了這種舞臺角色夸張的“寫意性”。例如在木版年畫《茍家灘》中,史建瑭和高行周“三塊瓦”式的面部造型和高度戲曲化的裝飾實(shí)際上就源自戲曲人物本身,人物臉譜和衣紋的造型讓年畫中的人物體現(xiàn)了戲曲固有的寫意美。又如木版年畫《對金抓》,馬氏兄弟二人在對陣過程中,馬岱的手勢動作體現(xiàn)了人物本身的英武勇猛,具有極強(qiáng)的寫意性。值得一提的是,朱仙鎮(zhèn)木版年畫戲曲人物造型的“寫意性”不單單來自對戲曲人物造型的借鑒,更多的是畫工們自己形成的一套以形見意的刻畫手法。他們以寥寥幾筆的線條、夸張的動作來高度概括形體,主張意到為止。在表現(xiàn)人物時(shí),面部往往占比較大,觀者從人物的五官、表情、動作中便可看出擁有不同遭遇的各個(gè)人物的內(nèi)心活動。這種對細(xì)節(jié)處理的簡略和夸張形成“寫意性”,使觀者一目了然。

(三)“線色”結(jié)合的裝飾美

線條和色彩的運(yùn)用是藝術(shù)造型的關(guān)鍵部分。在繪畫中,所有的造型基本都是由線、面、色構(gòu)成。面由線移動而來,線可以準(zhǔn)確把握人物的造型輪廓,再輔以色彩,則能夠突出造型的裝飾效果。朱仙鎮(zhèn)木版年畫戲曲人物造型以線為畫面的“骨架”,以面和色為畫面的“肉”。“骨”和“肉”的完美結(jié)合塑造了朱仙鎮(zhèn)木版年畫戲曲人物生動的造型,進(jìn)而形成了“線色”結(jié)合的裝飾美。

首先,在木版年畫的創(chuàng)作和印制過程中,制作主版最為關(guān)鍵。主版上墨線的粗細(xì)和排列疏密直接影響著色塊構(gòu)成關(guān)系,從而影響人物造型的繪制。這就對所繪制的線條質(zhì)量提出了高要求。魯迅先生曾稱朱仙鎮(zhèn)木版年畫“刻線粗健有力”。在民間藝術(shù)創(chuàng)作中,畫工以簡單粗壯的線條將戲曲人物塑造得質(zhì)樸生動,這種簡潔的造型凸顯了朱仙鎮(zhèn)木版年畫戲曲人物的裝飾美。

其次,以線隔開的色塊用色也具有裝飾性。朱仙鎮(zhèn)的畫工常運(yùn)用對比強(qiáng)烈、鮮艷的原色,如紅、黃、白、黑、橙、綠等,這實(shí)際上源于中國人共同的色彩情感和審美意識。在傳統(tǒng)戲曲中的人物一般以紅色為主,配以黃、綠、黑等顏色。紅色是中國人意識中帶有喜慶意味的色彩,配以綠色,能夠呈現(xiàn)出鮮艷的畫面和對比強(qiáng)烈的裝飾美。畫中人物的衣服常以黃色進(jìn)行點(diǎn)綴,可以調(diào)和畫面中純度較高的色彩。例如朱仙鎮(zhèn)年畫《長坂坡》,畫中人物以紅、綠為主,配以黃色調(diào)和,具有較強(qiáng)的裝飾意味。

朱仙鎮(zhèn)木版年畫戲曲人物造型中“線色”結(jié)合的合理運(yùn)用是當(dāng)?shù)厝藢徝廊の兜募畜w現(xiàn)。簡單古拙的線條分隔出的色塊配以強(qiáng)烈的對比色,給人以較強(qiáng)的視覺沖擊,能夠喚起人們對美好生活的憧憬。

四、結(jié)語

朱仙鎮(zhèn)木版年畫戲曲人物造型是朱仙鎮(zhèn)木版年畫和戲曲兩種民間藝術(shù)融合的產(chǎn)物。戲曲的融入使得朱仙鎮(zhèn)木版年畫戲曲人物造型具有了平面化、夸張化、程式化的特征,呈現(xiàn)出自然質(zhì)樸的稚拙美、以形見意的寫意美、“線色”結(jié)合的裝飾美。這種不同民間藝術(shù)的結(jié)合是廣大勞動人民智慧的結(jié)晶,也是勞動人民的精神需求,更是中華藝術(shù)寶庫中不可多得的瑰寶。

參考文獻(xiàn):

[1]開封縣志編輯委員會.開封縣志[M].鄭州:中州古籍出版社,1992.

[2]左漢中.中國民間美術(shù)造型[M].長沙:湖南美術(shù)出版社,2006.

[3]王樹村.中國民間年畫[M].杭州:浙江教育出版社,1995.

[4]王樹村.河南朱仙鎮(zhèn)年畫[M].哈爾濱:黑龍江美術(shù)出版社,2001.

[5]石慶秘,康曉蘊(yùn).從寫意美學(xué)藝術(shù)觀看中國戲曲的寫意性[J].戲劇文學(xué),2006(6):80-82,92.

[6]涂俊.民間美術(shù)綜合造型樣式及審美特征[J].西安文理學(xué)院學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版),2010(5):16-19.

作者簡介:

趙梓含,許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院助教。研究方向:藝術(shù)學(xué)理論與實(shí)踐。

吳珍珠,許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院助教。研究方向:大學(xué)生職業(yè)生涯與就業(yè)指導(dǎo)。

寧帥,許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院助教。研究方向:藝術(shù)學(xué)理論與實(shí)踐。

美與時(shí)代·美術(shù)學(xué)刊2024年5期

美與時(shí)代·美術(shù)學(xué)刊2024年5期

- 美與時(shí)代·美術(shù)學(xué)刊的其它文章

- 胡嬌、王韻藶、王曼入、夏雨作品

- 王汐月作品

- 龍慶元作品

- 岳沛龍作品

- 農(nóng)成宇作品

- 王瑜作品