數字經濟如何影響中國經濟高質量發展?

楊麗娟 韓娟霞

收稿日期:2023-12-23

基金項目:國家社會科學基金后期資助項目“國外標準經濟學學術前沿理論與政策研究”(21FJLB039);中國服務貿易協會項目“技術標準支撐企業數字化轉型發展研究”(FWMYKT-202303);甘肅省人文社會科學項目“技術標準推動數字化轉型賦能甘肅高質量發展對策研究”(23ZZ02);甘肅省科技計劃資助項目“標準一致化促進甘肅與絲路沿線國家貿易發展研究”(23JRZA385)。

作者簡介:楊麗娟(1980—),女,甘肅玉門人,博士,副教授,碩士生導師,研究方向:國際貿易與區域經濟發展;韓娟霞(1999—),女,甘肅甘南人,碩士研究生,研究方向:西方經濟學。

摘 要:在經濟新常態下,迅速發展的數字經濟不僅是經濟增長的重要因素,也是推動經濟高質量發展的關鍵動力。從理論層面探究了數字經濟對經濟高質量發展的直接影響、間接影響和空間溢出效應,利用2014—2022年中國30個省(區、市)的面板數據實證分析了數字經濟發展水平對經濟高質量發展的影響;進一步通過內生性處理、變量替換、樣本子區間估計以及縮尾處理等進行模型穩健性檢驗,并開展區域異質性分析。研究發現:數字經濟對經濟高質量發展具有顯著正向影響;創新要素配置在二者之間起部分中介作用,且隨著創新要素配置水平的提升,數字經濟對經濟高質量發展的影響呈現出邊際效應遞增的非線性特征;數字經濟與經濟高質量發展之間存在明顯的空間正向關聯;數字經濟對經濟高質量發展的影響效果存在區域異質性,作用強度從東部、中部地區向西部地區逐漸減弱。因此,要以新發展理念為指引,合理布局發展數字經濟,結合數字技術優化創新要素配置,充分挖掘經濟高質量發展新動能;針對區域之間發展不平衡問題,政府部門應加強宏觀調控,推動區域協調均衡發展。

關鍵詞:數字經濟;經濟高質量發展;創新要素配置;空間溢出效應

中圖分類號:F49;F127? ? 文獻標志碼:A? ? 文章編號:1671-0037(2024)5-33-18

DOI:10.19345/j.cxkj.1671-0037.2024.5.4

0 引言

自改革開放以來,中國經濟迅速增長,GDP增長率遠超全球平均水平[1]。然而,在經濟總量持續增長的同時,我國也面臨區域之間發展不協調、城鄉居民收入和消費差距擴大、環境污染問題日益嚴重、資源分配不平衡等問題[2]。與GDP增長相比,實現經濟平衡和全面發展變得愈發重要。習近平總書記在黨的十九大報告中強調,我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段;并在黨的二十大報告中明確指出,高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。新時代背景下,中國經濟發展迫切需要新的動力,如何轉變經濟發展方式以解決經濟快速增長過程中出現的難題、推動地區經濟實現高質量發展已成為中國面臨的重大課題之一。

數字經濟的崛起不僅為經濟增長注入了新動力,也改變了過去高能耗、高污染的傳統生產模式,為實現經濟繁榮和環境改善的雙贏局面提供了切實可行的路徑。如何高效釋放數字經濟對經濟高質量發展的助推力成為政府和社會廣泛關注的議題。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確提出了加快數字經濟建設的目標,通過數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革,為傳統產業轉型升級提供動力,以壯大經濟發展的新引擎。這體現了國家高度重視數字經濟在助推經濟高質量發展方面的作用。同時,數字經濟的快速發展還帶來了創新要素配置的變革。通過應用云計算、大數據、人工智能等技術,能夠以更低的成本和更高的效率進行創新要素生產與配置,實現了創新要素的自由流動和全面協同,從而激發經濟的創新活力,推動經濟可持續、高質量發展。盡管數字經濟在推動經濟高質量發展方面取得了顯著成效,但關于準確評估數字經濟通過創新要素配置影響經濟高質量發展的實證研究卻極為缺乏。僅有的相關文獻多聚焦于互聯網和電子商務如何影響全要素生產率[3],數字經濟對創新要素配置的影響[4],以及創新要素配置與經濟高質量耦合發展[5]等子議題。因此,深入探討數字經濟如何影響經濟高質量發展,以及創新要素配置在其中發揮的作用具有重要的理論和實踐意義。理論上,可以豐富數字經濟與經濟高質量發展關系的研究,為數字經濟賦能經濟高質量增長提供理論依據,推進數字經濟—創新要素配置—經濟高質量發展的傳導路徑研究。實踐中,針對數字經濟影響經濟高質量發展的定量分析,既可以為政府和公眾了解區域數字經濟與經濟高質量發展之間的關系提供參考,也能為政策措施的提出和制定提供理論依據與數據支撐。

1 文獻綜述

數字經濟作為一種新的經濟模式,是中國經濟轉型和產業變革的重要引擎,其創新驅動效應正成為中國經濟高質量發展的重要動力來源[6]。既有文獻主要從以下3個方面對數字經濟展開研究:一是概念解析。數字經濟是以數字化的知識和信息為關鍵生產要素,以現代信息網絡為重要載體,以信息通信技術的有效使用為效率提升和經濟結構優化的重要推動力的一系列經濟活動[7],包括數字化基礎設施、電子商務和數字媒介等3個領域[8],而互聯網和電子商務會對其產生重要影響[9]。二是規模測度。測度方法分為3類——增值法、指數法和衛星賬戶法。大部分研究通過構建數字經濟發展指數來衡量數字經濟規模。例如:王娟娟和佘干軍[10]從數字基礎、數字產業和數字環境等3個維度構建數字經濟發展綜合指標體系;萬曉榆和羅焱卿[11]基于數字基礎設施、數字產業、數字融合等視角測度數字經濟發展水平;王軍等[12]認為,數字經濟的測度維度包括四方面,分別是數字基礎設施、數字產業化、產業數字化和數字發展環境;許憲春和張美慧[13]以數字化賦權基礎設施、數字化交易、數字化媒體、數字經濟交易產品等構建指標體系。三是經濟影響。主要從數字經濟促進居民消費結構升級[14]、數字經濟驅動鄉村產業振興[15]、數字經濟促進區域經濟增長[16]、數字經濟對勞動收入份額的影響[17]等方面展開討論。

相關文獻主要從以下3個視角對經濟高質量發展進行內涵研究及測度:一是新發展理念視角。杜春麗和杜子杰[18]、陳景華等[19]、韓君和張慧楠[20]等從新發展理念角度來理解經濟高質量發展,并從創新、協調、綠色、開放、共享等5個維度構建經濟高質量發展評價指標體系。二是高質量發展新要求視角。趙濤等[21]、鈔小靜和任保平[22]等認為,經濟增長是否具有包容性等特點是經濟發展質量的核心問題,并從產業結構、包容性TFP、技術創新、居民生活和生態環境等5個方面進行測度。三是社會發展視角。李金昌等[23]基于創新效率、經濟活力、綠色發展、人民生活、社會和諧等5個維度建立經濟高質量發展評價指標體系;鄭嘉琳和徐文華[24]從經濟效益、經濟結構、資源環境、民生福祉等4個維度探討經濟高質量發展的區域差異及分布動態。

已有的理論研究表明,數字經濟對經濟高質量發展的影響是多方面的。在微觀層面,數字經濟創造了具有規模經濟效應、范圍經濟效應和長尾效應的經濟環境,降低了要素成本,改變了供需匹配方式,實現了經濟的均衡發展[25]。在中觀層面,數字經濟推動了產業組織模式和產業結構的變革,催生了新的產業形態,重構了產業體系,為經濟發展提供了新的動能和空間[26]。在宏觀層面,數字經濟通過增加要素投入、提高資源配置效率和生產制造質量,促進了經濟增長;通過技術創新和擴散效應提高了全要素生產率,為經濟高質量發展提供了支撐[27]。然而,這其中存在著一個重要問題,即數字經濟主要通過何種路徑促進經濟高質量發展。以往研究并沒有給出一個統一的框架來回答該問題。相關研究從區域創新能力[28]、技術創新和產業結構升級[29]、人力資本[30]、政府參與[31]等方面分析了數字經濟驅動經濟高質量發展的作用機理。對此,本文將從數字經濟影響創新要素配置的視角展開研究,在統一框架下探討數字經濟對經濟高質量發展的具體影響路徑。

綜上所述,數字經濟在推動經濟高質量發展中扮演著重要角色,相關研究為本文提供了重要的理論支撐。但既有研究仍存在一些不足:第一,對于數字經濟和經濟高質量發展指標體系的構建尚未達成共識;第二,數字經濟對經濟高質量發展的影響研究大多停留在整體層面,關于數字經濟影響經濟高質量發展各維度的細分研究甚少;第三,關于數字經濟對經濟高質量發展的影響路徑,學者們多聚焦于產業結構、人力資本、創新能力、政府參與等角度,未從創新要素配置的視角展開研究。因此,本文將從創新要素配置視角出發,評估數字經濟在促進經濟高質量發展中的作用,可能的邊際貢獻主要有:第一,基于馬克思主義政治經濟學理論,從生產、分配、交換、消費等4個維度構建綜合評價指標體系,以此測度數字經濟發展指數,這為科學衡量數字經濟發展水平提供了借鑒;第二,從創新要素配置視角研究數字經濟對經濟高質量發展的影響路徑,完善了數字經濟驅動經濟高質量發展的作用機理;第三,通過細化經濟高質量發展指標,探討數字經濟對其各個維度的影響,就數字經濟在經濟高質量發展中的具體作用展開深入分析,豐富了相關研究內容和視角。

2 理論分析與研究假設

2.1 數字經濟對經濟高質量發展的直接影響效應

經濟高質量發展是以滿足人民日益增長的美好生活需要為宗旨,以新發展理念為引領,以建設現代化經濟體系為戰略目標,能夠推動經濟、政治、文化、社會、生態文明“五位一體”全面可持續發展的經濟發展方式[32];也是創新成為第一動力、協調成為內生特點、綠色成為普遍形態、開放成為必由之路、共享成為根本目的的經濟發展方式[33]。本文認為,數字經濟主要從以下5個方面促進經濟高質量發展(見圖1)。

第一,數字經濟為創新驅動發展提供了契機。數字經濟所涵蓋的大數據、人工智能、5G、互聯網金融等領域集聚著大量的先進技術和科技成果,具備極強的創新性和擴散性,能夠帶來生產要素創新和商業模式創新,促使更多新的應用場景和生產模式出現,激勵傳統企業積極采取創新行動,研發更具創新性和前瞻性的產品,提高企業創新能力[34]。第二,數字經濟的快速發展提高了經濟高質量發展的協調性。數字經濟本身所具有的跨時空性可以促進資源要素流動,降低區域間的分割程度,平衡各地區的經濟發展水平,提高區域發展的均衡性和協調性。與此同時,數字經濟也使更多人涉足數字經濟行業,這有助于提高居民的可支配收入,縮小城鄉收入差距。第三,數字經濟能夠使經濟發展更加綠色環保。通過智能化改造傳統產業,數字經濟顯著提升了資源利用效率,降低了企業生產經營過程中的能源消耗,減輕了溫室氣體排放壓力,有效緩解了環境惡化、交通擁堵、資源緊張等問題。同時,數字經濟帶動了新能源交通的發展,為人們綠色出行和城市交通運輸的環保、低碳、便捷提供了保障。第四,數字經濟為開放發展提供了重要機遇。數字經濟的發展降低了國際貿易壁壘,減少了信息流通成本和風險,使國際貿易更加靈活、便捷。數字技術在國際貿易中的應用實現了數字經濟與物流流通領域的融合,有效提高了進出口通關效率,降低了傳統物流運輸的流通成本。第五,數字經濟推動了經濟的共享和可持續發展。數字經濟的包容性和共享性使得共享經濟成為一種新的經濟模式,為更多人提供了共享經濟社會發展成果的機會。數字技術的廣泛應用加強了人與人之間的溝通和交流,形成了更加緊密的社會聯系,推動經濟朝著共享的方向發展,協助構建共同繁榮的發展格局。

據此,本文提出如下假設:

H1:數字經濟對經濟高質量發展起著重要的推動作用。

2.2 數字經濟對經濟高質量發展的間接影響效應

數字經濟通過優化創新要素配置間接驅動經濟高質量發展(見圖2)。數字經濟可以通過互聯網平臺,將創新主體的需求信息傳達給潛在的創新要素提供者,實現雙方的有效對接。這不僅降低了尋找創新要素的成本和風險,還能夠提高創新要素的質量和配置效率。在傳統經濟中,獲取創新要素需要耗費大量的時間和資源;而數字經濟則通過共享平臺和實時數據傳輸,提供了更加高效便捷的獲取方式,突破了傳統經濟中的流通壁壘,使創新要素能夠更加自由地流通與交換。數字經濟還能夠提升創新要素整合能力。在傳統經濟中,創新要素往往是孤立存在的,不同領域的創新要素很難有效融合在一起;而數字經濟則通過對數據的整合與分享,將不同領域的創新要素有機結合起來,實現創新要素之間的相互促進和協同發展,更好地滿足多元化、綜合性的創新需求,為創新要素的配置提供更廣闊的空間和更多樣化的選擇。

創新要素作為創新活動的支撐條件,決定著一國或地區的科研能力及其在產品市場中的地位。創新要素在不同行業、企業以及部門中的有效配置,為產業升級與創新發展提供了新的機遇和增長點,為實現經濟高質量發展注入了動力源泉。通過引導各類創新要素進入科技創新領域,創新要素配置為科技型企業提供更多的創新工具和手段,促使企業增加研發投入,推動創新資源向企業研發部門集聚,促進科技成果轉化為現實生產力,為推動經濟高質量發展提供持久動力。創新要素配置水平的提高能夠加快地區潛在自然資源的合理開發與利用。通過引進國內外先進的實用技術,培育自主研發能力,能夠帶動更多資金流入,從而提高產品和服務的知識技術含量,推動產業結構升級。同時,通過引導資金投向高端裝備制造業以及新能源、節能環保、芯片等戰略性新興產業,疏通和拓展金融資本進入實體經濟的渠道,實現對先進生產力的“精準滴灌”,進一步促進經濟高質量發展。

創新要素配置對經濟高質量發展的驅動作用具有階段性特征,導致數字經濟對經濟高質量發展的影響存在門檻效應。在創新要素配置初級階段,經濟發展主要依賴傳統要素的投入,如勞動力、資本等。這時創新對經濟發展的貢獻較小,創新要素配置水平的提升對經濟高質量發展的影響相對較弱。然而,隨著創新要素配置水平的提升,創新成為經濟發展的重要驅動力,進而促使生產力提高,運營成本降低,產品質量改善,市場空間拓寬,經濟增長潛力增強。通過推動技術進步、產業升級和結構調整,促使經濟由傳統要素驅動的增長模式向創新驅動的高質量發展模式轉變。同時,創新要素配置水平的提升也會吸引更多的創新投資和創新人才,形成良性循環,從而顯著促進經濟高質量發展。

據此,本文提出如下假設:

H2:數字經濟可以通過提升創新要素配置水平賦能經濟高質量發展。

H3:在創新要素配置的驅動作用下,數字經濟對經濟高質量發展的影響存在門檻效應。

2.3 數字經濟對經濟高質量發展的空間溢出效應

產業經濟學的技術外溢理論指出,國內企業之間的技術交流與學習可以加快其發展速度,并增強各自的比較優勢[35]。根據技術外溢理論,隨著數字技術和資源要素的跨區域流動,數字經濟不僅會對本地區經濟高質量發展產生直接影響,還會對鄰近地區產生溢出效應。隨著數字經濟的快速發展和交通網絡的日益完善,不同地區之間的人員交流與經濟聯系也變得愈發緊密。因此,各地區經濟高質量發展不僅受到本地區因素的影響,還受到周邊地區的關聯作用。首先,數字經濟依托數字技術的快捷性、虛擬性等優勢,充分發揮其在數據信息互聯互通、資源要素共建共享、交易平臺公平開放等方面的價值功能,在突破時空限制的同時,催生出了許多新的業態和模式。具體而言,數字經濟拓展了不同地區間經濟活動的深度和廣度,重塑了產業的空間分布格局,進一步加強了城市與城市之間、區域與區域之間、國家與國家之間的空間聯系,打破了地區之間區位、距離和經貿往來等限制,加速了信息技術、生產要素等的流入和流出,從空間聯系上影響經濟高質量發展。其次,數字經濟的高滲透性和高協同性使信息傳輸具有跨區域的特點,實現了經濟跨區域協調發展,提升了不同地區之間的資源配置效率,產生了明顯的溢出效應。最后,數字經濟的技術特殊性降低了區域間技術流動和人才互通的成本。核心地區數字經濟的快速發展不斷突破時空限制,輻射周邊地區,帶動周邊地區經濟進一步發展,進而推動區域經濟高質量發展。

據此,本文提出如下假設:

H4:數字經濟對經濟高質量發展的推動作用存在空間溢出效應。

3 研究設計

3.1 模型構建

基于上述研究假設,為檢驗和衡量數字經濟對經濟高質量發展的直接效應以及創新要素配置在二者之間可能存在的中介作用,構建以下計量模型。

[EHQit=β0+β1DEit+βjConit+μi+vt+εit] (1)

[? ?AQit=ρ0+ρ1DEit+ρjConit+μi+vt+εit] (2)

[? ? ? ? EHQit=α0+α1DEit+α2AOit+αjConit+μi+vt+εit] (3)

如果模型(1)中數字經濟的估計系數[β1]顯著為正,則表明數字經濟對經濟高質量發展起到積極推動作用。在此基礎上,對模型(2)—(3)進行回歸分析,依據回歸系數[ρ1]和[α2]的顯著性、正負性和大小來判斷創新要素配置的中介作用。

考慮到隨著創新要素配置水平的提升,數字經濟對經濟高質量發展的影響可能存在非線性效應,而門檻效應模型可以指定個體觀測根據某類觀測變量的值進行分類,以考察兩變量之間是否因存在拐點而呈現非線性特征。借鑒Hansen[36]的研究成果,參考雙門檻面板模型構建本文的門檻模型,以檢驗不同的創新要素配置環境下,數字經濟對經濟高質量發展的不同影響效應。

[EHQit=θ0+θ1DEitIAQit≤γ1+θ2DEitIγ1

式(4)中:I(·)滿足取值條件為1,否則為0;[γ]表示門檻值。

此外,構建空間杜賓模型,以探究數字經濟對經濟高質量發展所產生的空間溢出效應。

[EHQit=δ0+δ1DEit+δjConit+δ1WDEit+δjWConit+λWEHQit+μi+vt+εit] (5)

式(5)中:[W]為經濟地理嵌套權重矩陣。借鑒鐘若愚和曾潔華[37]的方法,設定反式矩陣[Wij]來表示經濟地理嵌套權重矩陣,具體公式如下:

[Wij=1econi-econj+1exp(-dij),i≠j0? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?,i=j] (6)

式(6)中:[econ]為人均地區生產總值的年均值,代表經濟變量;[dij]代表區域之間的地理距離,根據各地級市中心經緯度計算得到。

3.2 變量選取

3.2.1 被解釋變量:經濟高質量發展([EHQ])

目前,學術界對于經濟高質量發展水平的衡量尚未達成共識。主要有兩種方法:綜合評價法和以全要素生產率、綠色全要素生產率為代表變量的間接測度法。國內學者大多采用綜合評價法,通過建立綜合評價指標體系來評估經濟高質量發展水平。“創新、協調、綠色、開放、共享”是衡量經濟發展質量的“尺子”[32]。基于此,考慮到數據的可得性和完整性,同時參考馬海濤和徐楦鈁[38]的方法,將經濟高質量發展指數劃分為創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展等五大維度。其中:創新是經濟高質量發展的核心動能,代表發展維度;協調是經濟高質量發展的內生協調機制,代表結構維度;綠色是經濟高質量發展的基本要求,即人與自然和諧共生,代表關系維度;開放是全球化時代經濟高質量發展的關鍵,代表尺度維度;共享是經濟高質量發展的最終目的,代表體驗維度。具體的變量選擇如表1所示,各指標權重根據熵權法確定。

3.2.2 核心解釋變量:數字經濟([DE])

馬克思主義政治經濟學指出,生產、分配、交換、消費等4個環節相互聯系、相互制約,構成了社會生產和再生產的有機系統。以馬克思主義政治經濟學理論為基礎,從生產、分配、交換和消費等4個維度構建衡量數字經濟發展水平的綜合評價指標體系。具體指標體系構建情況如表2所示。

3.2.3 調節變量:創新要素配置([AQ])

創新要素配置是指通過整合和協調不同的創新要素(包括技術、人才、資金、資源、制度等),以實現創新目標和增強創新能力的過程。創新要素配置強調創新活動的系統性和綜合性,要求企業或組織在開展創新活動時充分考慮各種要素之間的相互關系和影響,以及如何合理地配置與利用。基于生產要素的概念演變和創新要素的概念界定,同時借鑒劉曉輝和任群羅[39]、邊作為[40]等的研究成果,將創新要素配置劃分為傳統創新要素配置與新型創新要素配置兩類,以此對創新要素配置進行評價。其中:傳統創新要素包含人力創新要素和資本創新要素;新型創新要素包含技術創新要素、信息創新要素和制度創新要素。創新要素配置的具體測算指標如表3所示。

3.2.4 控制變量

為減少內生性對實證結果的影響,在寧朝山[41]的研究基礎上,綜合考慮經濟高質量發展的影響因素,選取的控制變量包括政府參與度([GOV])、產業結構升級([UIS])、城鎮化水平([URB])、人力資本([HC])以及創新能力([INN])。其中:政府參與度用地方一般預算支出占地區生產總值的比重來衡量;產業結構升級用第三產業增加值占地區生產總值的比重來表示;城鎮化水平用年末城鎮人口占總人口的比重來衡量;人力資本用平均受教育年限來衡量;創新能力用發明專利申請數的對數來衡量。在之前的研究中,上述變量已被證實對當地經濟高質量發展有影響。

3.3 數據說明

3.3.1 數據來源

基于數據的完整性和有效性,選取2014—2022年中國30個省(區、市)的面板數據進行實證分析。由于西藏、港澳臺的數據缺失較多,因此不納入研究范圍。對于個別缺失值,使用插值法補齊。為了消除價格的影響,將2014年作為基期,對各變量做平減處理。同時,對相關指標進行取對數處理,以減少異方差性對估計結果的影響。數據來源于《中國統計年鑒》《中國人口和就業統計年鑒》《中國住戶調查年鑒》《中國科技統計年鑒》,以及各省份統計年鑒。

3.3.2 變量測度

采用熵值法測度各變量。熵值法是一種客觀賦權法,通過對多個指標加權求和來評估各個指標的貢獻程度,其計算過程如下:

第一步,將各個指標的原始數據進行歸一化處理。

[Ztj=Xtj-MinXtjMaxXtj-MinXtj] (7)

第二步,計算各個指標的比重。

[Ptj=Ztjt=1TZtj] (8)

第三步,計算各個指標的信息熵。

[Ej=-1lnTt=1TPtjlnPtj] (9)

第四步,計算各個指標的差異系數。

[Gj=1-Ej] (10)

第五步,計算各個指標的權重。

[Wj=Gjj=1nGj] (11)

第六步,將各個指標的歸一化值乘以對應權重求和得到綜合評價得分。

[Ft=j=1nWj×Ztj] (12)

根據熵值法的計算結果,整理得到30個省(區、市)各項指標的年均值,如圖3所示。各變量的描述性統計結果如表4所示。總體來看,呈現如下特征:在經濟高質量發展水平、數字經濟發展水平和創新要素配置水平方面,不同省份存在顯著的不均衡性,東部地區各項指數大多高于西部地區,區域間差異較大;經濟高質量發展水平、數字經濟發展水平、創新要素配置水平基本呈現一致的趨勢走向,僅在個別省份出現差異,初步推測經濟高質量發展水平與數字經濟發展水平、創新要素配置水平之間具有較好的關聯度。

從經濟高質量發展和數字經濟的核密度估計圖(圖4—5)中,可以觀察到3個代表性年份(2014、2017、2021年)的動態變化情況。由圖4—5可知,經濟高質量發展指數和數字經濟指數的核密度分布呈現總體右移的趨勢,即兩者都呈總體上升的趨勢,峰值高度下降,分布更加分散。這表明,經濟高質量發展和數字經濟表現出明顯的區域分化和層級分布特征。其中,東部沿海地區是經濟高質量發展和數字經濟的高值區,而西部地區如甘肅、青海、新疆等則是低值區。高值區與低值區呈現出的集聚分布特點表明,經濟高質量發展和數字經濟存在一定的空間關聯性。總體來看,經濟高質量發展水平和數字經濟發展水平區域差異明顯,東部地區較高,西部地區較低。

從圖6的散點圖可知,經濟高質量發展水平與數字經濟發展水平之間呈明顯的正相關關系。初步證據表明,經濟高質量發展可能受到數字經濟的正向影響,但這種相關性的有效性有待進一步進行嚴格的計量經濟模型檢驗。

4 實證分析

4.1 基準回歸結果分析

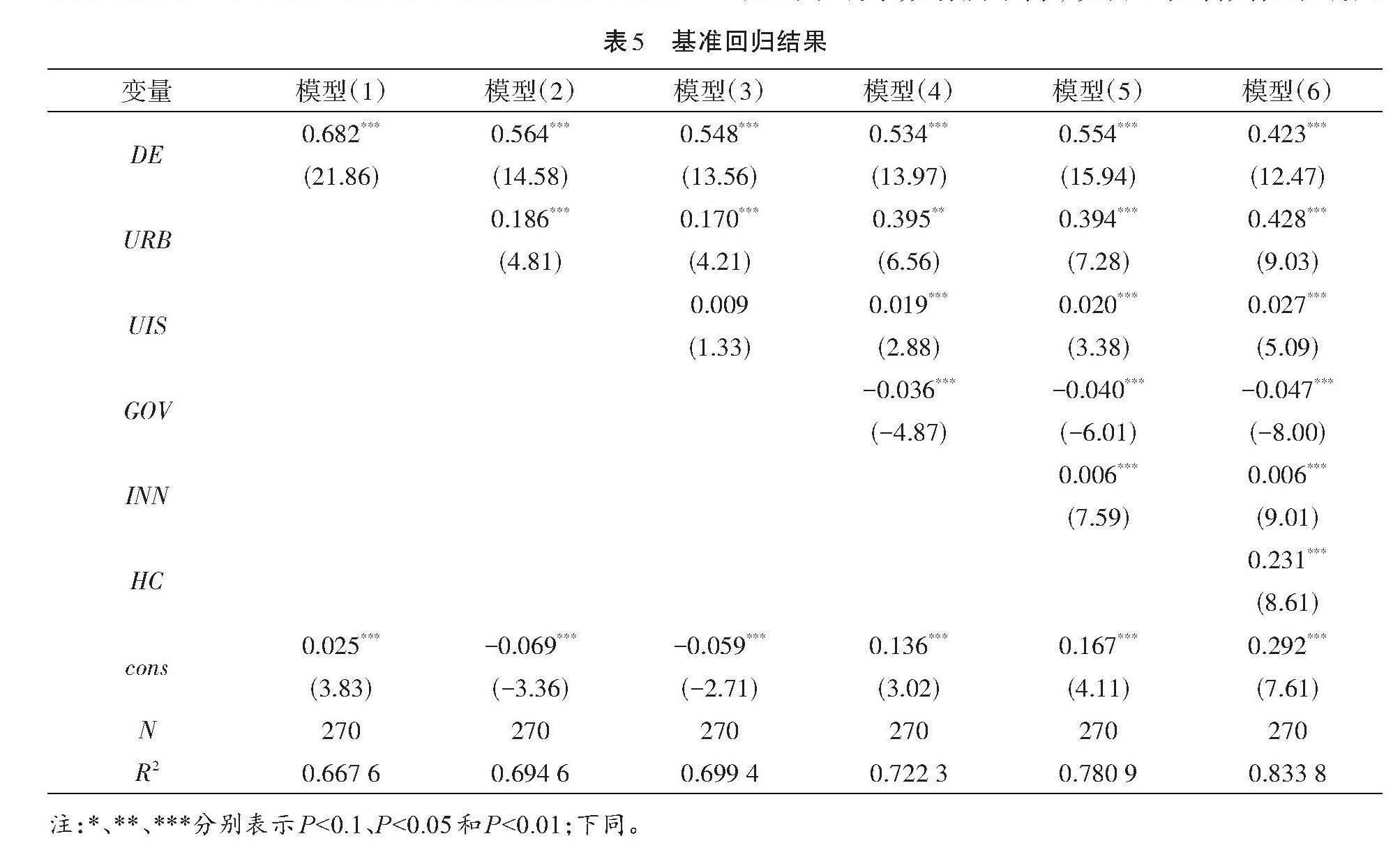

通過F檢驗和Hausman檢驗,本文選擇固定效應模型,采用異方差—序列相關一致標準誤差,對數字經濟影響經濟高質量發展的直接效應進行檢驗。表5展示了估計結果。在不含控制變量的模型(1)中,數字經濟的估計系數顯著為正,表明數字經濟發展水平越高,經濟高質量發展水平也越高,驗證了數字經濟對經濟高質量發展起積極推動作用,假設H1成立。在模型(2)—(6)中依次引入其他影響因素,考察數字經濟對經濟高質量發展的凈影響。由表5可知,各模型中數字經濟的回歸系數均顯著為正。具體而言,在包含全部控制變量的模型(6)中,數字經濟的回歸系數為0.423,表明數字經濟發展水平每提高1個單位,經濟高質量發展水平便提高0.423個單位;且加入其他控制變量后,數字經濟對經濟高質量發展的影響系數有所下降,說明不控制其他影響因素會夸大數字經濟的作用效果。

控制變量方面,人力資本([HC])、城鎮化水平([URB])、產業結構升級([UIS])和創新能力([INN])等4個控制變量的估計系數均顯著為正,表明這4個變量對經濟高質量發展起到積極的推動作用。隨著經濟的發展,居民生活水平顯著提高,城鎮化率持續提升,就業機會也不斷增加。豐富的人力資本為經濟的可持續發展提供了不竭動力;居民受過良好的教育和培訓,具備了更強的創新能力和競爭力。產業結構升級為經濟的健康發展提供了保障,各個產業之間相互配合、相互促進,形成了良性循環的發展格局。創新能力通過技術交流和傳播先進管理經驗,提升科技研發能力,對經濟高質量發展起到積極的促進作用。在這樣的條件下,經濟高質量發展的目標更具可實現性。另外,政府參與度([GOV])的影響系數為負。這表明在中國經濟發展過程中,仍存在一些問題。例如,政府和市場之間的關系不明確,各自的職責分工也不清晰;而且在經濟調控方面,政府和市場之間缺乏良性互動,導致政府過度參與,對經濟高質量發展具有抑制作用。

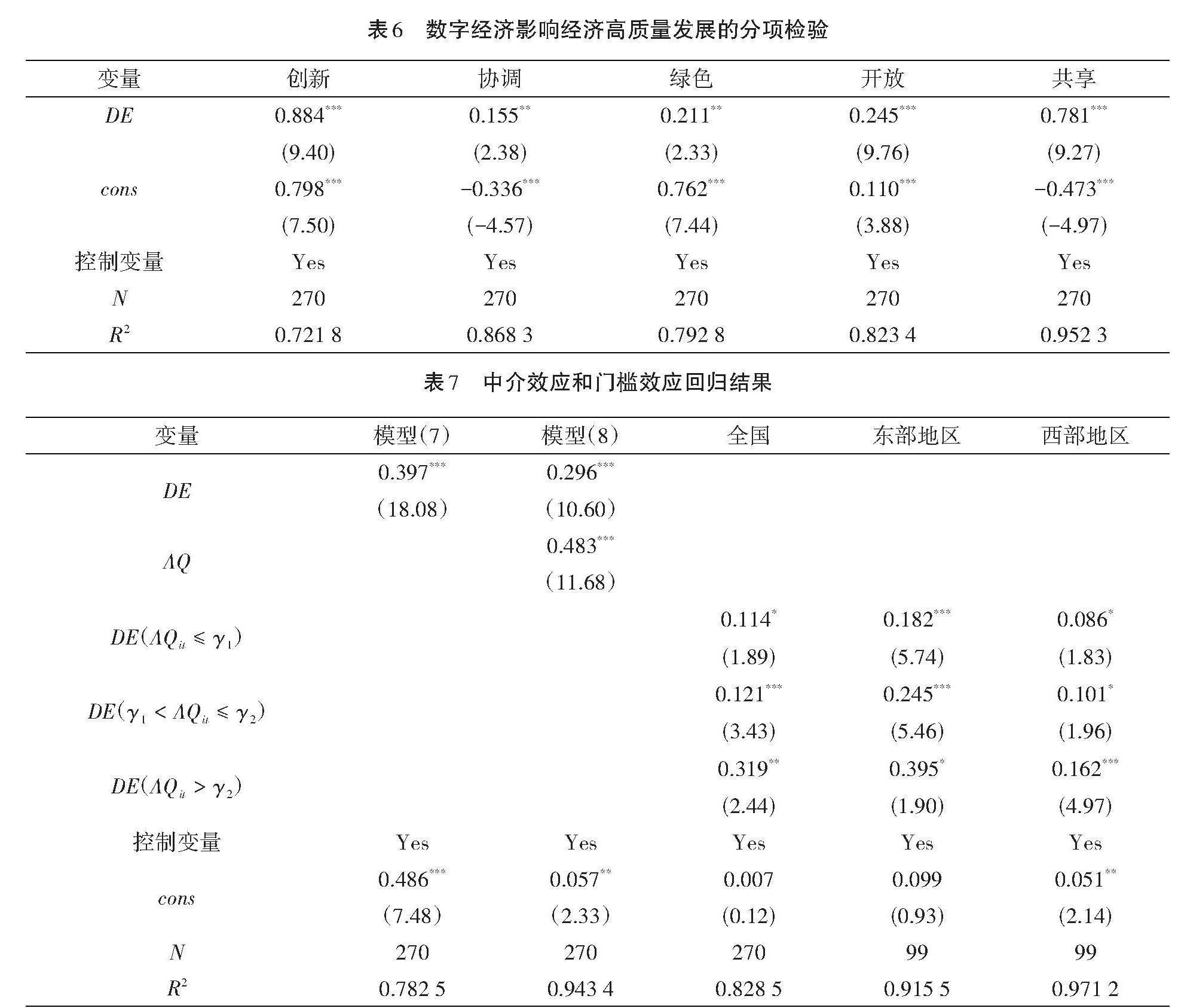

為了進一步明確數字經濟對經濟高質量發展的影響效應,并檢驗數字經濟對經濟高質量發展各維度的影響是否存在顯著差異,分別以經濟高質量發展的5個指標,即創新、協調、綠色、開放和共享為被解釋變量進行實證檢驗,結果如表6所示。從表6中可以看出,在5個模型中數字經濟的回歸系數均顯著為正,表明數字經濟對創新、協調、綠色、開放、共享等5個方面均存在顯著的推動作用,通過這5個方面賦能經濟高質量發展。其中,對創新和共享的作用效果最強,其次是開放和綠色,對協調的作用效果最弱。

4.2 間接效應檢驗

借鑒溫忠麟和葉寶娟[42]的研究成果,運用中介效應模型檢驗數字經濟影響經濟高質量發展過程中創新要素配置的間接作用。表7中模型(7)—(8)分析了數字經濟通過創新要素配置對經濟高質量發展的間接促進作用。在模型(7)中,數字經濟對創新要素配置的直接效應系數為0.397,且通過了1%的顯著性檢驗,表明數字經濟對創新要素配置具有顯著的正向影響。模型(8)同時檢驗了數字經濟和創新要素配置對經濟高質量發展的影響,回歸結果均顯著為正。其中,中介變量創新要素配置的回歸系數為0.483,說明創新要素配置起到了部分中介作用;中介效應系數為0.192,占總效應的45.33%,假設H2得到驗證。

為了檢驗在不同的創新要素配置環境下,數字經濟對經濟高質量發展影響的非線性特征,以創新要素配置為門檻變量,采用面板門檻模型進行回歸分析。在此之前,需要進行面板門檻存在性檢驗。表8呈現了通過Bootstrap循環抽樣得出的門檻數量相關統計量以及門檻值。結果表明,全國以及東部、西部地區存在顯著的雙門檻效應,中部地區不存在顯著的門檻效應。表7所示的門檻效應回歸結果表明,在不同的創新要素配置環境下,數字經濟對經濟高質量發展的影響存在顯著差異。當創新要素配置水平較低時,數字經濟對經濟高質量發展的促進作用較小;當創新要素配置水平越過門檻值后,數字經濟對經濟高質量發展的促進作用顯著增強。只有當創新要素配置水平達到某一標準時,數字經濟才能充分發揮其潛力,推動經濟高質量發展。具體而言,全國系數值從0.114提升至0.121,而后升至0.319;東部地區系數值從0.182提升至0.245,而后升至0.395;西部地區系數值從0.086提升至0.101,而后升至0.162。由此可見,隨著創新要素配置水平的提高,數字經濟對經濟高質量發展的影響呈現出顯著正向且邊際效應遞增的非線性特征,假設H3得到驗證。這意味著,在著力提升數字經濟的發展水平時,需要同時考慮地區創新要素的配置情況,以增強數字經濟對經濟高質量發展的促進作用。

4.3 空間溢出效應分析

4.3.1 空間自相關性

使用經濟地理嵌套權重矩陣,通過莫蘭指數來研究數字經濟與經濟高質量發展之間的空間自相關性。由表9可知,2014—2022年,兩者的全局莫蘭指數雖有波動但均為正值,且具有較強的顯著性。這表明,中國各省份的數字經濟與經濟高質量發展均存在空間自相關性,且為正相關。因此,在研究兩者關系時,需要考慮空間因素的影響。

4.3.2 空間計量基準回歸結果分析

為了檢驗和衡量數字經濟對經濟高質量發展的空間溢出效應,參考程莉和滕祥河[43]使用的偏微分方法,將核心解釋變量和各控制變量對經濟高質量發展的影響進行分解,包括整體影響效應(總效應)、本地效應(直接效應)和空間溢出效應(間接效應)。分解結果見表10。在經濟地理嵌套權重矩陣下,數字經濟對應的直接效應系數為0.442,且通過了5%的顯著性檢驗,表明數字經濟的發展能夠引領本地區經濟高質量發展。數字經濟對應的間接效應系數為0.076,且通過了5%的顯著性檢驗,說明數字經濟發展水平每提高1個單位,鄰近地區的經濟高質量發展水平便提高0.076個單位。可見,數字經濟對鄰近地區經濟高質量發展有著顯著的貢獻,假設H4得到驗證。因此,各省份應充分利用這種正向空間溢出效應,在關注本地區經濟高質量發展問題的同時,也要留意鄰近地區的數字經濟發展水平。

4.4 模型穩健性檢驗

4.4.1 內生性處理

基準回歸結果可能因數字經濟與經濟高質量發展之間存在雙向因果關系、遺漏控制變量或變量測量誤差等內生性問題而出現一定的偏差。借鑒趙濤[21]等的方法,將各省份1984年的郵電業務總量(郵政業務總量與電信業務總量之和)作為數字經濟的工具變量重新回歸。一方面,數字經濟受到互聯網技術的影響,互聯網是傳統通信技術的延續和發展,而當地的郵電業務作為傳統通信系統的一部分,會從技術水平和習慣形成等方面影響未來信息技術的發展,故該變量滿足相關性要求;另一方面,隨著信息通信技術的快速發展,1984年的郵電業務總量對現階段經濟高質量發展的影響逐漸消失,故該變量也滿足外生性要求。需要說明的是,1984年的郵電業務總量屬于橫截面數據,與本文所用數據不能相互匹配。故引入隨時間變化的變量來構造面板工具變量。參考黃群慧等[3]的做法,用各省份2014—2022年的移動互聯網用戶數與1984年的郵電業務總量來構造交互項,并以此作為工具變量進行回歸。表11中模型(9)展示了工具變量的回歸結果。在第一階段中,工具變量的F值為16.7,大于臨界值10,且根據1%的顯著性檢驗結果,工具變量不存在弱識別問題。綜上,在解決可能存在的內生性問題后,數字經濟的估計系數仍顯著為正,表明之前的實證結論具有一定的可靠性。

4.4.2 變量替換

使用北京大學數字金融研究中心發布的數字普惠金融指數([DF])作為數字經濟([DE])的替代變量,進一步檢驗基準回歸結果的穩健性。數字普惠金融是利用數字技術和互聯網平臺提供金融服務的一種金融模式。數字普惠金融以數字技術為基礎,通過互聯網和移動通信等平臺,實現金融服務的數字化。同時,數字普惠金融通過利用數字技術和創新金融產品,強化了金融系統的監管力度,推動了金融資源的合理分配,降低了金融服務的門檻,使小微企業等群體也能夠方便快捷地獲取金融服務,提高了社會的經濟包容性,有助于經濟高質量發展。數字普惠金融與數字經濟密切相關,且數字經濟通過數字普惠金融可以有效促進經濟高質量發展。因此,本文采用數字普惠金融指數代替數字經濟指數進行回歸。由模型(10)可知,估計結果未發生明顯變化,說明研究結論具有穩健性,即數字經濟對經濟高質量發展具有推動作用。

4.4.3 樣本子區間估計

2020年新冠疫情導致許多企業生產活動持續受限,從而對經濟發展產生了嚴重影響。故剔除2020—2022年的樣本,進一步考察樣本子區間的模型估計效果,結果如模型(11)所示。同時,考慮到中國各地區經濟發展客觀存在的差異性,將北京、上海、天津、重慶等4個直轄市的數據剔除后進行穩健性檢驗,結果如模型(12)所示。由模型(11)和(12)可知,回歸結果與基準模型回歸結果基本保持一致。

4.4.4 縮尾處理

為了避免極端值對回歸結果造成的偏差,對主要連續變量做1%的縮尾處理,結果見模型(13)。由模型(13)可知,估計結果仍未改變基準回歸模型的結論。

4.5 區域異質性檢驗

數字經濟驅動經濟高質量發展的作用效果與區域經濟基礎有關。因此,將研究樣本分為東、中、西部3個地區分別進行回歸,結果見表12。可以看出,三大地區數字經濟回歸系數均顯著為正,表明數字經濟對不同地區的經濟高質量發展均起到了積極的推動作用,但不同地區的作用強度差異顯著。數字經濟的回歸系數在東、中、西部地區呈現遞減的趨勢,即東部>中部>西部。這與趙濤等[21]、周少甫和陳亞輝[34]以地級市數據為研究樣本得出的結論一致。東部地區經濟發達,且數字基礎設施相對完善,數字產業化和產業數字化的發展水平也較高。而中部地區靠近東部發達地區,資源要素的流動成本和匹配成本較低。因此,在東部和中部地區,數字經濟對經濟高質量發展的作用效果更強。在西部地區,數字經濟對經濟高質量發展的效應系數雖顯著為正,但僅為0.039,遠小于東部和中部地區。

近年來,盡管中國數字經濟發展迅速,但各地區的數字基礎設施建設水平和數字人才集聚水平極不平衡,導致數字經濟對經濟高質量發展的促進效果也存在差異。其中,東部地區經濟實力強大,人力資本豐富,擁有完善的產業鏈和市場體系,為數字經濟的發展提供了堅實的基礎。東部地區數字經濟起步早且發展水平較高,在技術創新、要素市場化發展環境、數字經濟與傳統產業融合等方面具有明顯優勢,能夠更有效地提高要素配置效率和技術創新水平,享受更多數字經濟發展帶來的紅利,進而強力推動經濟高質量發展。受各種資源和地理位置的限制,中部地區的信息技術和數字基礎設施未實現完全覆蓋,數字經濟發展水平略遜于東部地區。但是,中部地區依靠龐大的經濟規模,逐步完善數字信息網絡,并憑借自身獨特的優勢產業積極開展數字貿易活動,充分釋放數字經濟的潛力,對經濟高質量發展產生了較強影響。西部地區信息網絡、數字產業等發展緩慢,交通物流便利度低,數字經濟起步晚、水平低,經濟效率不高,數字經濟發展紅利沒有得到充分釋放,故對經濟高質量發展的影響非常有限,提振作用較小。各地區應根據實際發展情況,制定適合的數字經濟發展政策,以減小區域間的數字經濟發展鴻溝,打破區域間的發展壁壘,推動區域經濟協調均衡發展。

5 結論與建議

本文基于2014—2022年中國經濟數據,檢驗數字經濟對經濟高質量發展的直接影響效應、間接影響效應和空間溢出效應,并進行區域異質性分析,得出以下結論:第一,數字經濟對經濟高質量發展具有積極的推動作用,是現階段中國經濟高質量發展的重要力量,通過創新、協調、綠色、開放、共享等5個維度為經濟高質量發展賦能。第二,創新要素配置在數字經濟驅動經濟高質量發展的過程中發揮部分中介效應。隨著創新要素配置水平的提升,數字經濟對經濟高質量發展的影響呈現出邊際效應遞增的趨勢。第三,數字經濟與經濟高質量發展之間存在明顯的空間正向關聯。數字經濟對經濟高質量發展具有正向空間溢出效應,能夠促進鄰近地區經濟高質量發展。第四,數字經濟對經濟高質量發展的作用效果具有區域異質性,其中對東部地區的作用效果最大,對西部地區的作用效果最小。

綜合上述研究結論,給出如下建議:

第一,數字經濟對經濟高質量發展具有顯著促進作用,因此要進一步夯實數字產業發展的經濟基礎,鼓勵各地區加大對大數據、移動互聯網、人工智能等新技術的運用力度,深入挖掘數字技術的應用價值,不斷探索數字技術與傳統產業融合的新方法,推動傳統產業數字化轉型,以實現經濟高質量發展。

第二,創新要素配置是數字經濟推動經濟高質量發展的潛在動力。為了充分發揮數字經濟的驅動作用,需要采取積極的措施釋放創新要素配置的潛力,如加強各創新主體之間的交流與合作,促進知識、技術和資本等創新要素的有機融合,從而形成更加有利于數字經濟發展的創新生態系統,為經濟高質量發展提供強大動能。

第三,充分利用數字經濟的空間溢出效應,推動經濟高質量發展。加強不同地區間數字經濟的交流與合作,打破資源要素的流通壁壘,促進地區之間數字要素的自由流動,合理配置資源,推動信息與資源的共享,拓展數字經濟的服務范圍,實現各地區數字經濟協同發展。

第四,由于數字經濟對經濟高質量發展的作用效果存在區域異質性,各地區可以在鞏固現有數字經濟紅利的基礎上,根據自身實際情況實行差異化、動態化的數字經濟發展戰略。東部地區要利用自身優勢,發揮資源稟賦,優化資源配置,發展高技術產業,實現經濟高質量發展;同時,充分發揮輻射聯動作用,帶動中西部地區協同發展。中西部地區要實現生產方式轉變,摒棄過去粗放式的經濟發展模式,加大網絡基礎設施建設投資力度,普及數字技術,培育數字技術創新人才,消除數字技術應用障礙,為經濟高質量發展注入活力。

6 不足與展望

本文仍存在以下不足:第一,由于部分數據無法獲取以及受統計資料完整性的限制,實證研究部分的時間跨度僅為2014—2022年,且不包括西藏、香港、澳門和臺灣。第二,對于經濟高質量發展、數字經濟、創新要素配置的指標體系構建,僅借鑒了已有研究文獻,有待進一步完善。第三,數字經濟對經濟高質量發展的影響機制較為復雜,其影響效應和作用機理有待深入探討。

后續可基于更加完善的理論分析框架和更加豐富的技術支撐工具,進行深入研究。第一,數據獲取更加完整。隨著時間的推移,數字經濟、經濟高質量發展的相關數據日益完整,包括統計年鑒、第三方研究機構的數據等。未來可利用時間跨度相對較長的數據開展實證研究。第二,數字經濟、經濟高質量發展的指標體系更為成熟。隨著學術界對數字經濟和經濟高質量發展的研究逐步深入,其理論體系將更加成熟,進而為后續研究提供堅實的理論基礎。第三,數字經濟對經濟高質量發展的影響機理研究在方法和視角上更加多樣化。未來可從城市群、地級市以及制造業、服務業等多個角度進行研究。

參考文獻:

[1] 劉偉,戴冰清,劉衛鎮.數字金融能驅動經濟高質量發展嗎?——基于2011~2017年中國省級面板數據的實證分析[J].經濟社會體制比較,2021(6):63-75.

[2] 李國榮,陳芳.中國數字經濟對經濟高質量發展的影響研究[J].當代經濟研究,2023(8):102-116.

[3] 黃群慧,余泳澤,張松林.互聯網發展與制造業生產率提升:內在機制與中國經驗[J].中國工業經濟,2019(8):5-23.

[4] 李平.數字普惠金融對創新要素配置效率的影響研究[J].技術經濟與管理研究,2022(12):49-54.

[5] 徐曄,趙金鳳.中國創新要素配置與經濟高質量耦合發展的測度[J].數量經濟技術經濟研究,2021,38(10):46-64.

[6] 李娟,劉愛峰.數字經濟驅動中國經濟高質量發展的邏輯機理與實現路徑[J].新疆社會科學,2022(3):47-56.

[7] 二十國集團數字經濟發展與合作倡議[EB/OL].(2016-09-29)[2023-04-28].http://www.cac.gov.cn/2016-09/29/c_1119648520.htm.

[8] BAREFOOT K,CURTIS D,JOLLIFF W,et al.Defining and measuring the digital economy[R].Washington:Bureau of Economic Analysis,2018:12-24.

[9] TAPSCOTT D.The digital economy:promise and peril in the age of networked intelligence[M].New York:Mc Graw Hill,1996:13-42.

[10] 王娟娟,佘干軍.我國數字經濟發展水平測度與區域比較[J].中國流通經濟,2021,35(8):3-17.

[11] 萬曉榆,羅焱卿.數字經濟發展水平測度及其對全要素生產率的影響效應[J].改革,2022(1):101-118.

[12] 王軍,朱杰,羅茜.中國數字經濟發展水平及演變測度[J].數量經濟技術經濟研究,2021,38(7):26-42.

[13] 許憲春,張美慧.中國數字經濟規模測算研究:基于國際比較的視角[J].中國工業經濟,2020(5):23-41.

[14] 熊穎,郭守亭.數字經濟發展對中國居民消費結構升級的空間效應與作用機制[J/OL].華中農業大學學報(社會科學版),2022:1-11[2023-04-28].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1558.C.20220829.1909.002.html.

[15] 田野,葉依婷,黃進,等.數字經濟驅動鄉村產業振興的內在機理及實證檢驗:基于城鄉融合發展的中介效應[J].農業經濟問題,2022(10):84-96.

[16] 張少華,陳治.數字經濟與區域經濟增長的機制識別與異質性研究[J].統計與信息論壇,2021,36(11):14-27.

[17] 廖信林,曹欣宇,吳友群,等.數字經濟對勞動收入份額的影響:基于長三角城市群的實證研究[J/OL].華東經濟管理,2023:1-9[2023-04-24].https://doi.org/10.19629/j.cnki.34-1014/f.220706002.

[18] 杜春麗,杜子杰.高質量發展視域下省級經開區評價體系探析[J].學習與實踐,2019(7):51-57.

[19] 陳景華,陳姚,陳敏敏.中國經濟高質量發展水平、區域差異及分布動態演進[J].數量經濟技術經濟研究,2020,37(12):108-126.

[20] 韓君,張慧楠.中國經濟高質量發展背景下區域能源消費的測度[J].數量經濟技術經濟研究,2019,36(7):42-61.

[21] 趙濤,張智,梁上坤.數字經濟、創業活躍度與高質量發展:來自中國城市的經驗證據[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

[22] 鈔小靜,任保平.中國經濟增長質量的時序變化與地區差異分析[J].經濟研究,2011,46(4):26-40.

[23] 李金昌,史龍梅,徐藹婷.高質量發展評價指標體系探討[J].統計研究,2019,36(1):4-14.

[24] 鄭嘉琳,徐文華.數字經濟助推我國經濟高質量發展的作用機制研究:基于區域異質性視角的分析[J].價格理論與實踐,2020(8):148-151.

[25] 荊文君,孫寶文.數字經濟促進經濟高質量發展:一個理論分析框架[J].經濟學家,2019(2):66-73.

[26] 任保平.數字經濟引領高質量發展的邏輯、機制與路徑[J].西安財經大學學報,2020,33(2):5-9.

[27] 丁志帆.數字經濟驅動經濟高質量發展的機制研究:一個理論分析框架[J].現代經濟探討,2020(1):85-92.

[28] 茍波,洪功翔,成祖松.數字經濟、區域創新能力與經濟高質量發展:兼論區域創新環境的調節效應[J].合肥工業大學學報(社會科學版),2023,37(4):27-39.

[29] 閆濤,陳陽.數字經濟對高質量發展的影響:基于中介模型與門檻模型的檢驗[J].經濟與管理,2022,36(6):1-7.

[30] 宋洋.數字經濟賦能高質量發展的作用機制研究:基于人力資本的理論框架[J].貴州社會科學,2023(10):109-116.

[31] 韓振,韓鳳芹.數字經濟、財政分權與經濟高質量發展:基于中國224個城市面板數據的實證分析[J].經濟問題探索,2023(6):11-23.

[32] 王偉.經濟增長、經濟發展與經濟高質量發展的邏輯內涵[J].中學政治教學參考,2023(12):85-88.

[33] 張雷聲.新時代中國經濟發展的理論創新:學習習近平關于經濟高質量發展的重要論述[J].理論與改革,2020(5):1-11.

[34] 周少甫,陳亞輝.數字經濟對經濟高質量發展的影響研究:基于服務業結構升級的視角[J].工業技術經濟,2022,41(5):111-121.

[35] 焦帥濤,孫秋碧.數字經濟發展與消費升級聯動的機理及其實證研究[J].工業技術經濟,2021,40(12):84-93.

[36] HANSEN B E.Threshold effects in non-dynamic panels:estimation,testing,and inference[J].Journal of Econometrics,1999,93(2):345-368.

[37] 鐘若愚,曾潔華.數字經濟對居民消費的影響研究:基于空間杜賓模型的實證分析[J].經濟問題探索,2022(3):31-43.

[38] 馬海濤,徐楦鈁.黃河流域城市群高質量發展評估與空間格局分異[J].經濟地理,2020,40(4):11-18.

[39] 劉曉輝,任群羅.創新要素配置對綠色創新鏈升級的影響效應研究[J/OL].科技進步與對策,2023:1-10[2023-12-05].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.2023080

8.1608.006.html.

[40] 邊作為.中國創新要素配置水平的測度及區域差異分析[J].技術經濟與管理研究,2023(4):38-43.

[41] 寧朝山.數字經濟、要素市場化與經濟高質量發展[J].長白學刊,2021(1):114-120.

[42] 溫忠麟,葉寶娟.中介效應分析:方法和模型發展[J].心理科學進展,2014,22(5):731-745.

[43] 程莉,滕祥河.人口城鎮化質量、消費擴大升級與中國經濟增長[J].財經論叢,2016(7):11-18.

How does the Digital Economy Affect the High-quality Development of China's Economy?

——Based on the Perspective of Innovation Factor Allocation

Yang Lijuan, Han Juanxia

(School of Economics, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China)

Abstract: Under the new economic normal, the rapid development of the digital economy is not only an important factor for economic growth, but also a key driving force for high-quality economic development. The article explores the complex impact of the digital economy on the high-quality economic development from the theoretical level, and measures the digital economy, high-quality economic development, and the index of the innovation factor allocation using the entropy value method with the panel data of 30 provinces in the period of 2014—2022, and conducts empirical research on the impact effect of the level of development of the digital economy on the high-quality economic development by constructing the fixed-effect model, mediation effects model, panel threshold model, and spatial space Durbin model. In addition, the robustness of the model was tested through endogeneity treatment, variable substitution, sample subinterval estimation and reduced-tail treatment, and regional heterogeneity analysis was conducted. It is found that the digital economy has a significant positive impact on the high-quality economic development, and there is a partial mediating effect of innovation factor allocation between the two. As the level of innovation factor allocation increases, the impact of the digital economy on the high-quality economic development shows a non-linear characteristic of increasing marginal effect. At the same time, the digital economy has a positive spatial spillover effect on the high-quality economic development, and promotes the high-quality economic development of neighbouring regions. Further analysis reveals that the impact of the digital economy on the high-quality economic development varies in different regions, gradually weakening from the eastern and central regions to the western regions. Therefore, it is necessary to take the five concepts for development as a guide, rationally layout the development of the digital economy, optimise the allocation of innovation factors in combination with digital technology, and fully tap the new power of high-quality economic development. The unbalanced development among regions requires macro-control by government departments to strengthen regional coordination and balanced development.

Key words: digital economy; high-quality economic development; innovation factor allocation; spatial spillover effect

(欄目編輯:朱可染)