產權·體系·模式:海洋生態產品價值實現市場邏輯分析

林夢笑 于洋

收稿日期:2024-04-26

作者簡介:林夢笑(1986-),女,廣東茂名人,現供職于深圳市海洋發展研究促進中心;

于 洋(1975-),男,北京人,現供職于深圳市海洋發展研究促進中心。

摘? ?要:在全民所有自然資源所有者權益框架下,海洋生態產品價值實現的內涵有別于普通商品,其核心是實現全民經濟權益、生態權益和社會權益的綜合提升。清晰多元的產權機制、五級宏觀市場體系、三圈層中觀交易架構、微觀要素與市場模式等,形成了海洋生態產品價值實現的整體市場邏輯。在科學的產權制度下,交易不是消耗,而是促進保護。價值導向、市場規則、市場主體、市場客體、交易路徑、技術支撐等不同的市場要素相互組合,形成了多樣化的交易模式,而跨區域的交易平臺與模式契合海洋資源等自然資源生命共同體的整體性特質,具有廣闊的前景。

關鍵詞:海洋產業;生態產品;產權機制;市場體系;市場模式;所有者權益

DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2024.06.001

中圖分類號:F062.1? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ?文章編號:1003-9031(2024)06-0003-10

隨著2023年9月26日全國首單紅樹林保護碳匯在深圳以每噸485元拍賣(廣東省人民政府,2023),海洋生態產品價值實現及其市場邏輯逐漸受到熱議。市場邏輯一般指市場存在和發展所形成的制度安排邏輯鏈條,邏輯鏈條以產權機制為基石、以交易體系為主體,而交易體系由宏觀市場體系、中觀交易架構、微觀要素與模式等維度構成。市場邏輯可以說是塑造市場要素行為特征最重要的影響因素。在要素市場化配置的時代背景下,生態產品價值實現是全民所有自然資源所有者權益(以下簡稱“所有者權益”)的實現路徑之一。生態產品價值實現的市場邏輯應該在所有者權益框架內構建,而非完全等同于其他私人物品的交易市場目標與體系,其中海洋生態產品尤為如此。當前研究較少從所有者權益視域出發、忽視了海洋生態產品價值實現與普通商品市場制度安排之差異的現狀,本文基于所有者權益框架來探討海洋生態產品價值實現的市場邏輯,有助于拓展多元化研究視角,有利于完善生態產品價值實現的基礎理論,優化海洋生態產品市場機制,深化生態文明體制改革,具有重要的學術價值和現實意義。

一、所有者權益視域下的海洋生態產品價值實現內涵

(一)全民所有自然資源所有者權益釋義

自然資源屬于生產資料的一種類型,我國實行自然資源全民所有制。在自然資源部落實統一行使全民所有自然資源資產所有者職責的使命下,所有者權益備受關注。所有者權益是全民所有自然資源資產所有者職責“主張所有、行使權利、履行義務、承擔責任、落實權益”五大內容的根本目的指向(新華網,2022),權利、義務、責任,最終只有通過權益的落實才得以良性循環、價值彰顯。

在企業管理角度,所有者權益又被理解為股東權益,雖然每個股東不一定直接參與經營管理,但每個股東都享有企業資產扣除負債后的剩余權益。委托代理理論誕生后,現代公司治理大致采用委托代理模式,企業所有者可將經營權利讓渡,但保留剩余索取權,權屬層次的切割細分,能讓資本賦能與管理技術賦能協同發揮最優績效。雖然所有權與經營權進行了分離,但其最終目的依然是實現所有者權益。

將“所有者權益”引入自然資源產權制度中,可體現全民(委托人)和國家(受托人)之間的利益關系。在國家自然資源資產管理的角度,我國自然資源全民所有,公民享有自然資源的收益權,過程同理采用委托代理機制,國家代表全民行使所有權,最后目標亦是實現所有者的權益。在全民利益統籌角度,所有者權益不僅涵蓋經濟權益,更包括社會權益、生態權益等,所以從這一維度考量,全民所有自然資源所有者權益是綜合性的權益內涵。

(二)海洋生態產品及價值實現的內涵

在國際上,生態系統服務(Ecosystem Services)、環境服務(Environmental Services)等是與“生態產品”內涵相近的高頻用詞。聯合國在2001—2005年組織了千年生態系統評估項目(Millennium Ecosystem Assessment),其中界定的生態系統服務,是指人類從自然生態系統獲得的收益,包括有形產品(Provisioning Services)、調節服務(Regulating Services)、文化服務(Cultural Services)和支持服務(Supporting Services)等(黃潤源,2010)。

在我國的文獻中,1992年出現了對生態產品進行概念界定的最早描述:“所謂生態產品,是指通過生態工(農)藝生產出來的沒有生態滯竭的安全可靠無公害的高檔產品”(任耀武和袁國寶,1992),該描述側重點在于環保型的工農產品。在政策文件上,2010年國務院發布的《全國主體功能區規劃》第一次提及“生態產品”概念,將其定義為維系生態安全、保障生態調節功能、提供良好人居環境的自然要素,包括清新的空氣、清潔的水源和宜人的氣候等,其最初的提出只是作為國土空間優化的一種主體功能,其目的是合理控制和優化國土空間格局(田野,2015)。其后2012年黨的十八大報告、2016年《全國生態保護“十三五”規劃綱要》乃至2024年《中共中央 國務院關于全面推進美麗中國建設的意見》等持續不斷強調增強生態產品生產能力、完善生態產品價值實現機制等。

“生態產品”的概念在不斷清晰化,其既可來自原始的生態系統,也可來自經過人類干預、改造后獲得新平衡的生態系統。但生態產品不同于自然系統的全部產出,不包括不可再生的化石能源、礦產資源等,也不包括大量使用化肥、農藥等工業產品生產出的工業化農產品。生態產品這一概念的提出,本質上區別于人類工業革命以來形成的傳統工業產品。其中,海洋生態產品則是在可持續發展的海洋生態系統基礎上滿足人類需求的物質產品和服務產品的總和。

“價值實現”這一概念的對象是生態產品的多重價值,既包括經濟價值(如產品交易價格、帶來稅費等財政收入),也包括社會價值(如就業、民生福利、社會公平等)和生態價值的優化。生態產品價值實現這一內涵經歷了從政策動議走向政策實踐不斷得以豐富的過程。從2016年《國家生態文明試驗區(福建)實施方案》中“生態產品價值實現的先行區”目標首次提出生態產品價值實現的理念(閩南網,2016),到2020年福州連江對養殖海權改革試點擴面,推動了海洋綠色金融、養殖經營權轉讓的落地,海洋生態產品的經濟價值、社會價值和生態價值都得以實現。2024年,“價值實現”一詞已從抽象的概念發展為具象化的試點案例,逐步形成以“權屬可確認”“價值可計量”“交易可實現”為核心的產業鏈條。

二、海洋生態產品價值實現的市場邏輯:產權機制

自然資源資產包含了生態產品,但不是所有的自然資源資產都能成為生態產品。生態產品是將某些自然資源資產通過“設計、生產”出來的具有交易屬性的產品,生態產品交易實際上是對生態要素產權的交易,所以海洋生態產品價值得以持續實現的前提是明晰產權、建立多元產權體系。

海洋產權包括海洋空間資源、海洋水體資源、海洋生物資源、海洋礦藏資源等有形資產,也包括海洋碳匯、涉海知識產權、排污權等無形資產。根據權利束理論,自然資源以所有權為核心,派生出如自然資源他物權、自然資源租賃權等系列權利。我國《海域使用管理法》規定海域屬于國家所有,國務院代表國家行使海域所有權。在所有權主體制度中,我國自然資源資產全民所有,在“全民—國家”委托代理關系中,國家不是人格化主體,不能直接行使所有權,但通過自然資源所有權層次清晰的委托代理結構構建,所有權代表主體、代表行使主體、代理行使主體等都能落到具有人格化的主體上(王永梅,2020)。在此基礎上,考慮公眾利益、所有者和使用者利益相對平衡等因素,根據其經營管理的公共性、社會影響程度等,將自然資源不同層面的產權進行切割,通過免費分配(劃撥)、出讓(協議出讓、招拍掛)、租賃、作價出資等配置方式,從所有人讓渡到各種使用主體,形成政府、集體組織、企業、個人、社會組織構成的多元產權結構。同時,國家通過間接方式還利于全民,如進行公共服務配套等,但不會直接給全民分配金錢收益。目前我國海域使用權的獲得可通過批準申請的行政方式及市場化配置方式,權利人取得海域使用權之后在特定海域上從事旅游娛樂、運輸航行、養殖捕撈等行為。2019年,福州連江探索海洋資源要素市場化配置機制創新,在黃岐鎮大建村開展“三權分置”(海域所有權、使用權、經營權)、“兩證聯動”(海域使用權證、灘涂養殖證)的養殖海權改革試點,產生的經濟利益為當地鄉村及海洋建設提供了新動力,這正是多元化產權機制的重要實踐。

初始分配權利的確定是部分海洋生態產品交易的基礎。生態要素的外部性和不可分割性,使得國家在必要的情況下,通過科學的初始分配方式授予各利益主體使用和交易權利。如在海岸線指標交易,海洋污染物排放指標交易的初始份額核定的探索中,可以綜合運用先占原則、免費分配、有償分配等方法。

此外,亦存在建立全民直接共享自然資源收益機制的可能性。陳志武教授曾提出設立國民權益基金的設想(趙靈敏,2008),借鑒這一思路,在自然資源資產收益分配上,可通過一定機制成立自然資源資產權益基金(或單一類別的如“海洋資產權益基金”),在基金股份初始分配上以全國滿足一定條件的公民為基數,公民對所持有股份具有自主支配的權利,可進行全國性交易。這本質上屬于自然資源資產市場體系中的四級市場,通過證券化實現全民所有與全民分享,同時也形成了一個指標份額市場和海量的潛在交易主體。構建自然資源資產權益基金(或海洋資產權益基金)最大的意義,在于把“全民所有”落實到每一個公民的手上,讓每一個公民能享受自然資源資產升值的財富紅利,也要承擔資產貶值的風險,從而激發民眾兼顧保護資源和可持續發展,實現全民所有、全民保護、全民發展。

三、海洋生態產品價值實現的市場邏輯:體系構建

(一)海洋生態產品價值實現的宏觀市場體系

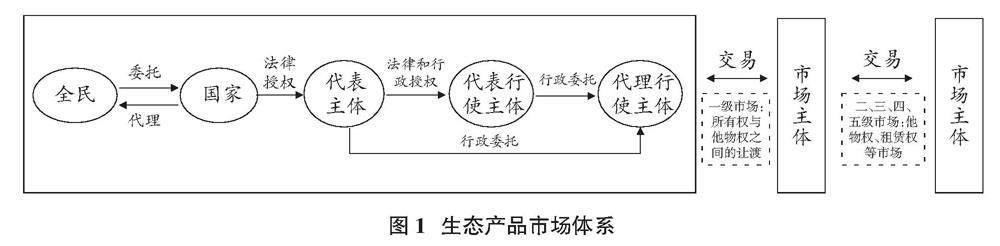

生態產品價值實現的市場設計由宏觀市場體系與中觀交易架構組成。其中宏觀市場體系總體上遵循自然資源資產多層次市場體系,由生態產品一級市場、二級市場、三級市場、四級市場、五級市場等共同構成完整的市場體系(見圖1)。

由圖1可知,海洋資源一級市場體現了海洋生態產品所有權與他物權之間的讓渡關系,一般表現為具有公權力的海洋管理部門的資源出讓行為。其中在行使全民“所有權”的環節,現實中雖然初步形成了以“國家—中央政府—地方政府—地方自然資源主管部門”“國家—中央政府—自然資源部”的授權鏈,但中央政府往下的各角色定位和權力邊界,依舊沒有明確的行使依據。理論上,委托代理過程始于全民所有,通過層層委托代理關系和多個授權鏈,采用法律授權、行政授權、行政委托等方式,從國家到代表主體,到代表行使主體,再到代理行使主體,最終由具有人格化的主體來行使(王永梅,2020),實現海洋資源一級市場的出讓,進而達成了海洋生態產品價值實現,落實了所有者權益。

海洋生態產品二、三、四、五級市場主要是他物權、租賃權等交易市場,目前尚未在實踐中大規模實現。理論上,海洋資源二級市場是指使用權在使用者之間的橫向流動,如轉讓、出租、抵押等,實踐中福州連江探索建立“海洋銀行”,引導金融機構成立海洋產業專業服務部門,“惠農e貸”“鮑魚貸”“惠漁貸”和船舶資產抵押貸款等產品貸款額超過40億元(張笑雪,2019);三級市場指對海洋資源進行深加工后的產品市場;四級市場主要指投資者對海洋資源直接物權的占有和收益權轉化為債權或股權的過程,如資產證券化;五級市場主要指海洋資源的金融衍生品市場,如指數期貨等。五級市場的逐級發展存在一定的時序,并且也會發生層級間聯動的傳導效應,這一市場體系的設計,不僅呼應了所有者權益內涵中的權屬切分、各個權屬主體分享權益的要旨,也為市場化配置效率與公平、收益與風險問題構建了基礎的平衡機制。

(二)海洋生態產品價值實現的中觀交易架構

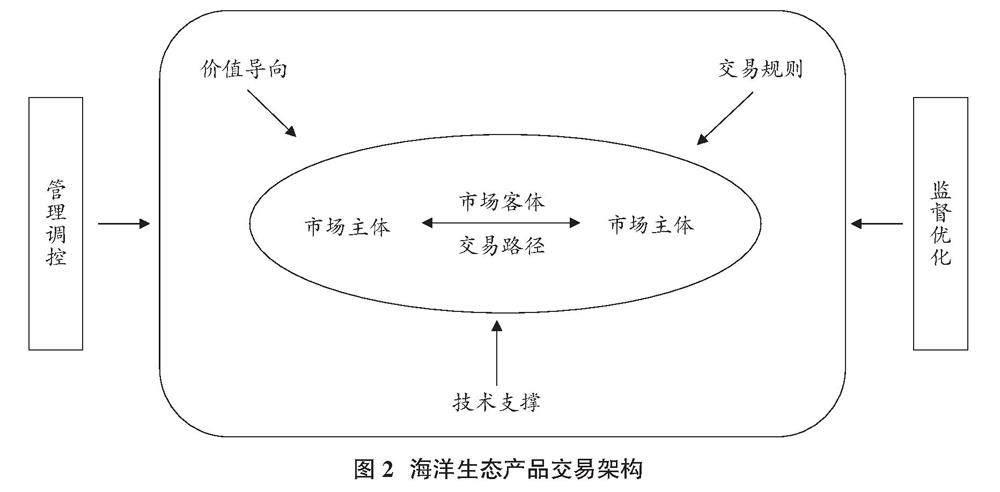

宏觀市場體系中,每一級市場均可拆分為中觀交易架構(見圖2)。海洋生態產品交易架構主要由三個圈層組成。內圈為市場結構,包括市場主體、市場客體和交易路徑;外圈為市場秩序,包括價值導向、交易規則和技術支撐;最外圍為管理調控與監督優化。三個圈層維度可以說是從工具性到價值層面、從市場作用到政策調控的逐步深化拓展。

海洋生態產品交易架構中的核心市場要素,包括價值導向、市場規則、市場主體、市場客體、交易路徑與技術支撐六大項,下文將從微觀角度進行詳細分析。而以政府和公眾參與為主的管理調控、監督優化,則重在成效評估。成效評估要考慮額外性(Additionality)問題,尤其是生態價值上,有些沒有實施相關項目的地區,生態環境也在改善,所以評估重點應從“是否有效”(定性)向“在多大程度上有效”(定量)轉變。如伯利茲海岸帶管理局和研究所為了科學評估海岸帶綜合管理規劃的效果,設計了監測協議并專門跟蹤監測,同時非政府組織對珊瑚礁覆蓋度、魚類密度和生物量、藻類覆蓋率等進行持續監測(高曉龍等,2020)。對額外性的關注,體現了看重長期綜合價值的理念,生態產品除了自然本身就存在的價值,其交易帶來的額外的經濟價值、生態價值、社會價值,才是市場發展的意義和根基。總體來講,對海洋生態產品交易全周期進行管理調控和監督優化,維護良好的市場秩序,根本上是為了保障全民所有自然資源所有者權益。

四、海洋生態產品價值實現的市場邏輯:要素解析

(一)海洋生態產品交易價值導向

在海洋生態產品價值實現中,頂層設計首先要解決的是價值導向的設定。生態產品具有社會潛在泛化影響等特殊性,其交易目的和交易原則體現著價值取向。

在交易目的上,海洋生態產品交易應是綜合性目的,非單一追求經濟效益(如成交速度、價格高低等)或生態效益,而是綜合衡量社會效益、經濟效益和生態效益。如湛江、泉州、三亞、莆田、溫州、象山、鹽城、深圳等地開展的海洋碳匯交易,無論是以協議方式或拍賣方式成交,相關參與企業的訴求除了進行商業價值投資外,也有踐行ESG理念、高質量發布ESG報告(余秋萍,2024)、履行企業社會責任等需要。總體來說,海洋生態產品價值實現最終目的是謀求人們生活質量的不斷改善。因此要正確認知“交易”的功能作用,建基于科學產權機制上的買賣,不但不會造成破壞和消耗,相反,還會因其產權激勵上實現了所有者生活質量的提升,而促進了更大范圍、更為積極的培育、發展與保護意識。

在交易原則上,除了秉承市場經濟基本的自愿、平等、公平原則等,還應突出可持續發展與最佳利用原則的結合。海洋生態產品交易既要尊重海洋生態要素的自然屬性和客觀規律,又要尊重生態要素的商品屬性和價值規律,適應經濟社會發展對其市場化交易的要求,并通過“兩只手”的作用來實現其最佳利用效果。

(二)海洋生態產品市場規則

市場規則一般包括市場準入規則、市場競爭規則、市場交易規則等。雖然海洋生態產品價值實現現階段具有政策性特點,但仍應充分發揮市場在資源配置中的基礎性地位。

價格的形成,是市場規則的綜合體現,也是生產要素進行市場化配置的結果。雖然政府從管理的角度提出深化生態產品價格改革,提高市場化、規范化程度的要求,但就目前而言,生態產品并沒有一個相對科學、合理、穩定的價格形成機制。傳統產品的定價主要依據產品生產成本、應納稅金、生產過程中所產生的環境成本以及社會平均利潤,但具有特殊屬性的海洋生態產品價格形成并不完全符合這一傳統定理。海洋生態產品的生產不僅包含人類投入成本,同時還包括因稀缺性而產生的特有的生態資源價格。同時鑒于海洋生態產品市場化交易的現實難度,市場在其價格確定上尚沒有形成一個公認穩定的機制,更勿論激勵性的競爭溢價機制。目前交易價格更多按照海洋要素的機會成本進行支付,如海洋生態補償中的價格,主要還是政府定價,所以支付標準存在政策與人為影響。總體來說,海洋生態產品價值的貨幣體現,應該是充分反映市場主體供需、市場客體特性、交易路徑等要素的博弈,可以說是政府、企業、社會多方多元參與的結果。

(三)海洋生態產品市場主體

市場交換能得以實現的基礎,在于供需雙方的存在。海洋生態產品的多重屬性,決定了供給主體與需求主體的多元性。

政府無論從供給還是需求角度,都是市場鏈條中核心的市場主體。從供給角度,海洋生態產品的全民所有性質,決定了政府在供給端的重要作用,同時其可通過生態修復等工具提高海洋生態產品的生產能力,在市場交易中還可配套激勵政策提高生產積極性。在需求角度,政府立足全格局的頂層設計、雄厚的財政支撐等,引導并培育著市場的需求,同時政府本身也是海洋生態產品重要的需求方。政府形成了多元化的生態產品價值實現供需調節工具,如為養殖戶提供融資信貸便利、海洋保護公益項目、國家重點生態功能區轉移支付、生態補償等,這類政府作為海洋受益方向供給方購買產品或服務的行為,實現了海洋生態產品正外部性的內部化。

企業在一級市場是最重要的需求主體,在二、三、四、五級市場中又兼具供給與需求的雙重角色。可以說企業這一市場主體的權利交易是推動海洋生態產品市場繁榮的重要力量,同時也是解決準公共產品供給不足的有效途徑,因為企業供給能覆蓋到政府服務所到達不了的領域,發揮市場配置的最大優勢。

其他如非營利組織、個體經營單元等是市場得以活躍平衡的重要參與主體。其中非營利組織,包括涉海環保組織、扶貧組織等。非營利組織是國際生態系統安全、生態產品供給領域重要的中介組織,是資金、管理理念的重要來源。而個體是海洋生態產品生產的最小單元,如養殖戶等,主要是通過發展多元化海洋經濟,激勵個體參與提供產品,進而化零為整,形成規模效應。

可以說,雖然不同地區、不同主體的供給與需求意愿、支付能力等不盡相同,但本質上,對海洋生態要素價值評價較高的購買方,與海洋生態要素產出成本最低的供應方,成功交易概率最高,其最終目的都是為了實現彼此交易成本的最小化、交易效益的最大化。

(四)海洋生態產品市場客體

市場客體主要是指交易標的,包括海洋生態產品的特性、分類等。一般來說,海洋生態產品一是外部性特征顯著,生態產品的正外部性特征明顯,但如果正的外部性無法得到受益者有效及時的補償,其供應者的積極性就會受到打擊。二是整體的不可分割性,海洋生態產品一般是組合型產品,和土地、紅樹林等經常緊密相連,屬非單一資源要素進入市場,所以海洋生態產品包含山水林田湖草海生命共同體理念,也帶來了陸海統籌視角新的產業形態和資源的再定價可能。這些屬性,決定了海洋生態產品與一般商品存在差異。

按物理形態特征分類,目前可進行交易設計的資源包括海域使用權、無居民海島、海岸線、海洋碳匯等,其中海域使用權主要包含捕撈權、養殖權、海砂開采海域使用權、海底工程海域使用權、港口海域使用權、交通運輸用海權、海洋油氣勘探使用權、旅游娛樂用海權等。在資源空間立體化利用、權屬細分的管理趨勢下,浙江、深圳等地還提出探索按照海域立體層面的水面、水體、海床、底土分別設立使用權,促進空間合理開發利用。此外,還有由海洋實體資源衍生的金融交易產品,如期貨、期權、資產證券化、指數化、保險等產品,如2023年中國平安承保了深圳市紅樹林藍色碳匯指數保險,雖是公益捐贈的形式,但也是積極的金融市場探索。同時,還可延伸至融資端,包括藍色資產質押、藍色債券、藍色基金、藍色資產信托等,其中碳資產作為新興類型,其融資的規范性、多樣性等問題也備受關注(潘曉濱和薛碧潔,2024)。

按產品消費過程中的排他性和競爭性特征分類,通常可將產品分為四種類型(王慧,2014),而海洋生態產品亦可遵循這一分類方式:第一類具有一般私人物品特征,該類海洋產品的消費有高排他性和競爭性,包括海洋養殖、海洋生物制藥等海洋產業,近年來從海洋生物及其代謝物中開發出新藥物從而為一些疾病的治療提供了更優方案。第二類具有俱樂部物品特征,該類產品具有非競爭性和排他性,如收門票的海濱海島風景旅游區等。第三類具有公共(池塘)資源特征,該類產品具有競爭性和非排他性,包括海洋捕撈、公共海濱浴場等,容易出現無節制消費等現象。第四類具有純公共物品特征,該生態產品具有非排他性和非競爭性,包括海洋生態系統的生態調節服務等,如海洋生物固碳等。

本質上,交易客體興衰更替、不斷迭代是由市場需求決定的,海洋生態產品目前的市場需求一部分帶有傳統商品色彩,一部分帶有明顯的政策性驅動色彩,未來應該加大應用場景的挖掘,創新場景驅動的市場需求才能帶來更多的增量市場價值。

(五)海洋生態產品交易路徑

生態產品的交易路徑主要為場內交易和場外交易兩大類,這里的“場”可理解為法定的平臺(含線上和線下)。一般來說,如海洋資源一級市場,政府通過行政手段或招拍掛等市場手段進行交易,為了公開公平公正起見,會設置法定的平臺進行交易,山東海洋產權交易中心、青島國際海洋產權交易中心、海峽股權交易中心及各地公共資源交易平臺為國內海洋資源交易的官方平臺。海洋資源二、三級市場為市場主體間自由自主買賣,不一定有專門的官方平臺,在雙方意思自治原則下,可直接自行交易。四、五級市場區別于前序非標市場,四、五級市場主要是標準化產品市場,因為市場活躍度高、風險高、金融管控等原因,對其運營資質等有專業門檻的要求,一般會設置專門的交易平臺,以確保規范與安全。

海洋資源交易平臺的存在,本質上是為了提高交易效率、降低交易成本、確保交易安全。值得強調的是,我國目前正在構建含海洋資源在內的自然資源資產及生態產品交易平臺,應具有全域視野。對標阿里巴巴全球交易平臺的搭建,它其實是整合了原有的散落于整個物理空間的多個企業,將其納入一個統一的網絡平臺,通過支付手段的打通、信用機制的建立等,實現了全球范圍內的B2B交易模式,從而極大地匯集了市場信息,使得市場機制得以在廣闊范圍發揮作用。同理,我國含海洋資源在內的自然資源資產交易市場改革從一開始就應該設計成為一種全國范圍內跨區域的結網模式,通過對各地方政府間的交易標的、交易平臺、交易信息進行整合,通過類似支付手段(地方政府間的財政支付)的打通、信用機制的建立等,實現全國范圍內的G2G交易模式。也即資源稟賦不同的各自然資源資產負債表持有方(地方政府)之間通過交易平臺實現全國范圍內的資源配置,使得各地方政府在GDP競爭的同時考量與GEP之間平衡關系。

(六)海洋生態產品交易技術支撐

技術支撐亦是重要的市場要素,海洋事業的發展源泉在于海洋技術的創新驅動。新質生產力的提出,以綜合的概念區別于傳統的技術單因素概念,數據等新型生產要素、AI智能化等新興生產工具,都具有更強的泛化融合能力,對海洋生態產品價值實現中的產品培育開發、監測跟蹤、評估核算、交易交付等都將具有深遠影響。以評估核算環節為例,《海洋生態資本評估技術導則》(GB/T 28058-2011)為海域生態系統服務價值評估提供了標準依據,2020年廣東省編制了地方標準《海岸線價值評估技術規范》等,2021年深圳市編制了全國首個《海洋碳匯核算指南》,2023年1月1日自然資源部發布的《海洋碳匯核算方法》(HY/T 0349-2022)行業標準正式實施等,相關的技術標準不斷補位,以支撐市場的不斷發展壯大。但總體上仍存在生態產品價值精確估算難度大、環節復雜等問題,海洋生態產品價值實現亟需配套技術的全鏈條保駕護航。

五、海洋生態產品價值實現的市場邏輯:模式選擇

由于生態要素的特點不同(買方和賣方的數量、產品的同質性和交易成本等因素),交易模式選擇也有所差異。Woodward等人綜合考慮經濟成本效益與環境成效曾將市場交易模式分為直接交易、雙邊談判、票據交易所交易以及唯一來源抵消。亦可按付費主體(即資金來源)進行分類,可以分為公眾付費、公益組織付費、政府付費及多元主體付費等(高曉龍等,2020)。2020年自然資源部辦公廳印發《生態產品價值實現典型案例》(第一批)的通知,將案例模式分為生態資源指標及產權交易、生態修復及價值提升、生態產業化經營、生態補償等,海洋生態產品亦符合這一分類。此外,需要強調按市場范圍分類的模式選擇。目前海洋和土地一樣具有鮮明的地域范圍,因此市場范圍一般可從地域跨度上進行定義,分為單一區域與跨區域兩種。

(一)單一區域模式

單一區域范圍主要以現有行政區劃為單位(常見以“市域”為邊界),針對不同生態要素進行屬地管理,目前土地、森林、海洋等通常統一到市級層面進行交易。其中,海域使用權出讓是典型的單一區域交易類型,如海南省瓊海市潭門休閑漁業碼頭項目海域使用權,廈門五緣灣片區海岸線生態修復,連江“政府+企業+金融+漁民”的“四元”協同機制化零為整形成產業化經營等。

(二)跨區域模式

跨區域指跨市、跨省甚至跨國等更大地理區位上的交易。海洋生態產品跨區域交易日趨重要,一是在目前的生態交易實踐中,相關法律法規主要由中央一級統一制定,下級各行政單元再根據中央文件結合本地具體實際實施。然而,跨流域的海洋資源是流動的,產生與受影響并非局限在一隅之地。現實中,往往受害地區主張“受益者補償”原則,而受益地區則主張“污染者治理”原則,在這種情況下,要進行交易,就必須要突破地方管理的局限,解決跨界、跨區域問題,建立起跨區域的協調機制,從而解決跨區域生態沖突中利益相關者權益均衡的問題。二是區域間工業化和城鎮化發展水平、市場化程度、營商環境、生態交易制度設計等的不同就造成了生態交易的總量、活躍度以及市場化程度的差異,總的來說,我國東部地區生態交易的活躍程度要高于其他地區,而局限于一城之內的交易已經無法滿足實際的市場需求。

2022年《中共中央、國務院關于加快建設全國統一大市場的意見》發布,也體現了在國內國際雙循環發展格局下,推動產權制度、市場體系、市場要素(含基礎規則、交易路徑等)的統一規范的迫切性。對于海洋跨區域生態產品價值實現的推進,從產權機制的設計(如海岸線指標交易,海域生態補償機制、海洋污染物排放指標交易、海洋碳匯項目生態補償機制等)到交易平臺的構建(如粵港澳大灣區、全國域范圍),均體現了時代的號召。2024年1月,廣州市競得雷州市調風鎮周邊海域22.8米海岸線占補指標(單價20萬元/米,總價456萬元),這是我國首宗海岸線占補指標交易,也預示著越來越多的跨區域交易會應運而生。

六、結語

生態產品價值實現不同于普通商品的市場邏輯。在所有者權益框架下,“綠水青山就是金山銀山”倡導的是全民經濟權益、生態權益和社會權益的綜合提升。清晰多元的產權機制、五級宏觀市場體系與三圈層中觀交易架構,是海洋生態產品價值實現的基本市場邏輯。要轉變對“產品”“交易”的片面認知,產品化和市場交易并不意味著破壞,相反,科學合理的市場交易能促進其價值實現,在科學的產權機制下有交易就會有保護。其中價值導向、市場規則、市場主體、市場客體、交易路徑、技術支撐是核心的微觀市場要素,不同的市場要素相互組合交織,形成了多樣化的海洋生態產品交易模式。其中跨區域的交易平臺與模式具有廣闊的前景,契合海洋資源等自然資源生命共同體的整體性特質,應摒棄區域職能的本位束縛,深入探討其發展機制。■

(責任編輯:夏凡)

參考文獻:

[1]高曉龍,林亦晴,徐衛華,歐陽志云.生態產品價值實現研究進展[J].生態學報,2020,40(1):24-33.

[2]廣東省人民政府.全國首單紅樹林保護碳匯在深圳拍賣[EB/OL].[2024-04-26].http://www.gd.gov.cn/zwgk/zdlyxxgkzl/hjbh/content/post_4259993.html.

[3]黃潤源.論生態補償的法學界定[J].社會科學家,2010(8):80-82.

[4]閩南網.《國家生態文明試驗區(福建)實施方案》出臺[EB/OL].[2022-06-19].http://www.mnw.cn/quanzhou/licheng/1332524.html.

[5]任耀武,袁國寶.初論“生態產品”[J].生態學雜志,1992(6):50-52.

[6]田野.基于生態系統價值的區域生態產品市場化交易研究[D].武漢:華中師范大學,2015.

[7]王慧.公共性視角下連片特困地區公共產品性質變異研究[D].武漢:華中師范大學,2014.

[8]王永梅.國家自然資源所有權委托代理機制研究[D].杭州:浙江大學,2020.

[9]新華網.中辦國辦印發《全民所有自然資源資產所有權委托代理機制試點方案》[EB/OL].[2022-06-19].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1727542141863284380&wfr=spider&for=pc.

[10]福州新聞網.福州:海洋經濟發展示范區建設顯成效[EB/OL].[2021-09-29].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1654316035770984422&wfr=spider&for=pc.

[11]趙靈敏.如何從國有到民有?——專訪耶魯大學金融學教授陳志武[J].南風窗,2008(19):46-48.

[12]中國網.福州:譜寫綠色發展新篇章[EB/OL].[2021-09-29].http://www.china.com.cn/zhibo/content_76793342.htm.

[13]自然資源部辦公廳.《關于生態產品價值實現典型案例的通知》[EB/OL].[2022-06-19].http://www.mnr.gov.cn/gk/tzgg/202004/t20200427_2510189.html.