肖邦《第三敘事曲》的藝術特色與演奏研究

摘要:肖邦是歐洲浪漫主義中期偉大的音樂家,他一生創作了大量多樣化體裁的經典音樂作品,在這些對后世產生深遠影響的鋼琴音樂作品中,尤以敘事曲備受人們的青睞。《第三敘事曲》作為肖邦的重要代表作之一,作曲家通過將多種不同曲式結構的混合應用,創作出富于變化的音樂語言,進而不僅讓聽眾得到了美妙的感官體驗,還傳達了其豐富飽滿的情感。本文從肖邦《第三敘事曲》的創作背景入手,分析了肖邦《第三敘事曲》的藝術特色,探討了肖邦《第三敘事曲》的演奏,以供參考。

關鍵詞:肖邦 《第三敘事曲》 藝術特色? 演奏

引言

肖邦是歐洲浪漫主義中期偉大的音樂家,在歐洲音樂史上占據著舉足輕重的地位。19世紀中期,肖邦以首創者的姿態,將鋼琴敘事曲這一新型形式展現于公眾面前,與敘事歌曲相一致,鋼琴敘事曲具有敘事性,憑借其頗具語言表現力的曲調,可如同講故事一般讓人津津樂道。這一音樂史詩體裁讓音樂結構趨于完整,實現了對精湛技術的充分呈現,曲式結構精致,主題設計令人沉醉。肖邦的鋼琴音樂敘事曲尤為注重對不同曲式結構的混合應用,以此展現出獨特的個人創作風格。肖邦一生創作了四首敘事曲,其中特別以降A大調敘事曲,也就是《第三敘事曲》最受人們青睞,該部作品創作于1840~1841年間,出版于1841年,其高貴典雅、絢麗多姿的和聲織體及音效令人心馳神往,并且其在音樂上的創造性也讓人們留下了深刻印象。

一、肖邦《第三敘事曲》的創作背景

弗里德里克·肖邦,波蘭音樂史上乃至歐洲音樂史上舉足輕重的音樂家,同時是歐洲19世紀浪漫主義音樂的代表人物之一。肖邦一生創作的作品主要為鋼琴作品,他的音樂創作尤為關照祖國的命運,由此讓其音樂創作呈現出鮮明的民族特色,并被世人冠以“音樂詩人”的稱呼。肖邦同時還是鋼琴音樂史上三位最具研究價值的偉大歷史人物,他不僅擁有過人的音樂才能,還懷揣著強烈的愛國情懷[1]。

肖邦和諧動人的敘事曲大多與其經歷有著緊密聯系。在1837年~1842年之間,肖邦一共創作了四部敘事曲。1831年~1842年,在波蘭愛國詩人的影響下,肖邦對一系列音樂體裁進行整合,并通過巧妙的藝術處理,以及細膩的情感表達,繼而創作出這首光輝的敘事曲作品《第三敘事曲》。《第三敘事曲》無疑是肖邦四部敘事曲中最具魅力的一部分,作品將奏鳴曲、變奏曲、回旋曲等曲式結構糅合在一起,形成了別樣的旋律和絢爛的和聲織體及音效,并且其還憑借自身在現代音樂上的獨創性,讓人留下深刻印象,以及表現出高度的藝術價值、時代價值和豐厚的人文藝術內涵,對當今時代人們理論思考的過程及實踐研究也具備十分突出的研究意義。

二、肖邦《第三敘事曲》的藝術特色

(一)曲式結構

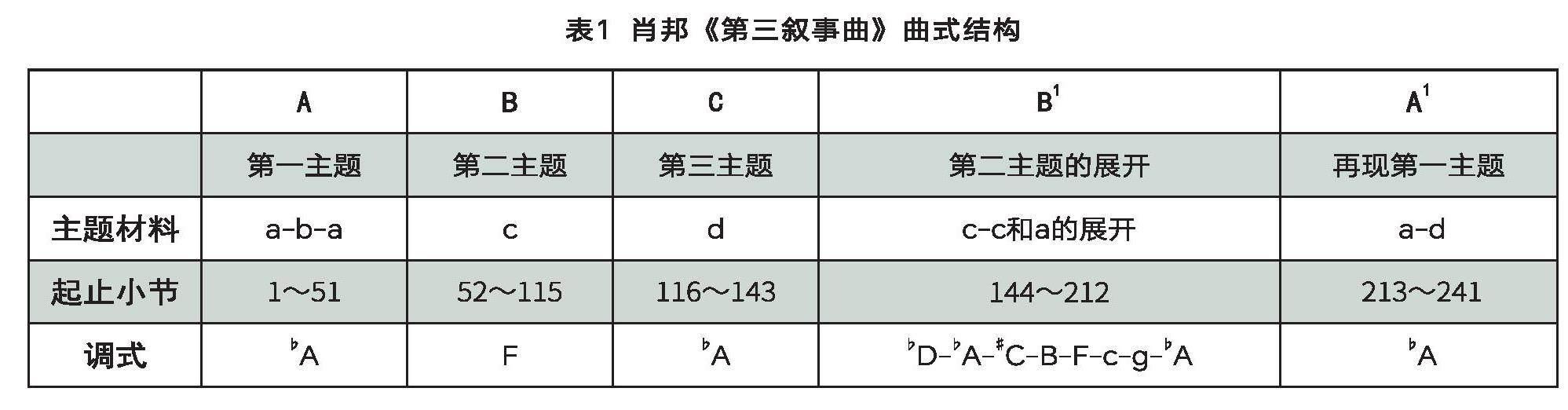

肖邦《第三敘事曲》主要為奏鳴曲式、回旋曲式的混合,進而表現出混合曲式的曲式特征,屬于小快板,拍子為6/8 拍。鑒于其曲式結構的變化特性,可將其界定成一種帶有奏鳴曲風格的構架,所以也可分成呈示部、展開部以及再現部等組成部分。在這一曲式中,第二主題在展開后,以一種回旋曲式的方式呈現,和聲的轉變讓其結構也發生了轉變,進而讓其與變奏曲的構成更為貼近[2]。在該部樂曲中,作曲家憑借其對邏輯、概念的巧妙運用,使樂曲實現了完美的對稱與集中。樂曲開頭為歌唱性旋律,充分彰顯了敘事曲的特征,結尾部分則采用宏大的音響和聲收尾。作曲家依托主題在中段的變奏豐富和聲織體、增強音響色彩,以將旋律推向高潮,這一創作手法在整部樂曲中發揮了重要作用。第二主題可將其視作一個插部,與第一主題相獨立,并表現出歡快活潑的舞曲特征,也正是憑借這兩個主題的異同性,讓整部作品表現出突出的戲劇性。第三主題則是對第二主題的轉調,在節奏、和聲等方面均繼承了第一主題的特征。結尾部分以第一主題、第三主題為基調,氣勢如虹地結束了整部樂曲。肖邦《第三敘事曲》曲式結構,見表1。

(二)歌唱性旋律

肖邦在其音樂作品創作中,尤為追求音樂的歌唱性,且主要表現于音樂旋律中的柔和性及其他相關部分,另外,還表現出一定的動力性。在肖邦《第三敘事曲》中,即充分展現出了這一藝術特色。在樂曲第135小節,整個樂段均承襲了第二主題中的憂傷回憶,在演奏過程中,左右手之間會出現寬大的音區,與此期間聲音跨度將大幅增大,展現出樂曲的歌唱性特色。

(三)高貴的音響

在《第三敘事曲》創作中,作曲家特別設計了典雅、輕柔的音樂,以此實現了樂曲優雅柔緩的節奏。這一創作表現在第二個敘事主題中即可明確感受到。在第一主題第8小節中,聽眾可透過男女主人公之間的交流感受到樂曲的高貴優雅。所以,在對該部分內容進行演奏時,演奏者要有意識演繹本章節的優雅。進入到第二主題中,作曲家采用了嘆息式手法,在對該部分進行演奏時,對于各樂句旋律的表現,均應當與八分休止符實現相得益彰的效果,進而表現出一種輕盈、優雅的音樂演奏效果。

(四)特殊音樂語言

肖邦《第三敘事曲》蘊含著豐富的內涵,整部作品展現了作曲家別具一格的音樂風格,不管是精致轉調,還是多種不同終止式,都彰顯了肖邦鮮明的個人特色。另外,在樂曲音樂組織語言方面,作曲家創作了復調音樂,并且這一復調存在于較為短暫的段落中。樂曲開頭重復中出現了兩個各不相同的主題,針對這一情況,演奏者需要通過左右手實現不同的肢體改變,進而形成多聲部的效果。

三、肖邦《第三敘事曲》的演奏探析

(一)連音技巧

肖邦《第三敘事曲》中出現有諸多的連音線,對此,要求演奏者要掌握必要的連奏技巧,再加上作品音樂語言不斷變化,所以還要求要運用到不同的演奏技巧。

首先,在第一主題中前兩個小節的連音為雙音連線,需要要求演奏者通過右手完成連奏,在此過程中,轉指期間極易出現偏差,究其原因主要是因為受轉指不便捷影響,使得一些演奏者往往會松放4指,將注意力放在彈奏13指上,顯然這一處理并不可取,必須協調好4指與13指之間的關系,即為以前者為站立指,后者則通過右跨方式來完成演奏,這一演奏技巧同時適用于作品中的其他一些樂段。

然后,在第二主題部分,也就是第52~115小節,出現了諸多小連線,這些小連線對應標連的音符旨在表現一種輕盈跳躍的感覺,所以不宜采用連奏的技法進行演奏,而是可采用落提的方式,一方面演繹出樂曲輕盈的感覺,另一方面又給人以流連忘返的跳躍感[3]。

接著,進入第三主題部分,第116~143小節,樂曲轉回?A大調,樂曲主題為飛揚優雅的圓舞曲,在此過程中,演奏者右手要進行大量的連奏,演奏者應當有意識演繹出一種飄逸感,不僅要保證指法的合理運用,還要確保觸鍵的準確到位。在此過程中,左手主要用以伴奏,但應當明確其高音部分很大程度上影響著作品的整體表現。還有在第156~164小節,左手要進行諸多連奏,為演繹出張徨失措的感覺,要求演奏者要進行更有強弱變化、更有控制力的連奏。

(二)裝飾音技巧

肖邦《第三敘事曲》中還出現有各式各樣的裝飾音,這些裝飾音有時輕盈、有時輕柔、有時又生動活動,彈奏好這些裝飾音,很大程度上影響著樂曲的整體表現。以樂曲中第26小節、29小節出現的裝飾音為例,這兩小節均涉及裝飾音的演奏技巧,也就是g音向上一個二度彈奏?g a音,對于演奏技藝精湛的演奏者而言,可完成對兩組的彈奏,并轉回?g音,而對于演奏技藝一般的演奏者,則可演奏完一組后,轉回?g音,同時,由于26小節的顫音之前設計有一組f ?g的裝飾音,所以應進行不同針對處理。另外,第46小節出現了上波音演奏技巧,要求演奏者通過半拍時間,由左至右有序完成對各個音的彈奏。

(三)多聲部技巧

在彈奏和聲性樂曲中包含的相關次要旋律即可無需那么拘謹,但音樂情緒要保持統一。不同聲部相結合,重中之重在于音色、音量的針對性處理。在和聲處理方面,肖邦進行了開創性創作,在《第三敘事曲》中,作曲家引入了諸多創新性的和弦,依托積極的轉調、不和諧的變音,使樂曲得以變得更具表現力。同時,作曲家還開創性地為該部作品設計了新型的和聲系統,對于演奏者而言,必須要保證彈奏的流暢度,方可切實演繹出作品和聲的完整性及優雅氣質,體現出作曲家所創作和聲的完整性及優雅氣質。除此之外,演奏者在演奏過程中應當對多聲部旋律線條發展變化進行深入分析,并對它們進行細分,依次進行彈奏,接著開展合奏,為檢驗聲部獨立與否還可采用彈唱并行的方法[4]。《第三敘事曲》中包含有諸多多聲部旋律,以此為樂曲交響性、史詩性打下了堅實基礎。

(四)踏板運用

踏板運用旨在為音響提供裝飾,進而讓其變得更引人入勝。在《第三敘事曲》中,包含有諸多長樂句,且不同長樂句之間跨越性極大,演奏者手指很難將每個樂句緊密聯系在一起,進而難以實現如同歌唱一般的表現力。同時,伴隨樂曲的逐步行進,單憑演奏者左右手的力量不足以展現樂曲的藝術魅力,所以需要引入踏板,總體而言,對于踏板的運用,一方面要切實遵循曲譜要求,另一方面要遵從演奏者內心真實體驗。通過切身感受各分句的轉換,有意識將聲樂氣息融入進作品表現中,進而實現演奏技巧與情感表達的充分融合。

在《第三敘事曲》演奏中,涉及大量連奏,以此拉近音節之間的間隔。從根本上而言,在連奏過程中,演奏者手指無需離開琴鍵,而是上個音符完全離開琴鍵前,即完成下個琴鍵的接觸。在此情形下,兩個音符相互間必然會出現相應時間的交迭,要求演奏者在運用踏板時要盡可能謹慎,這是因為在踩到最后一個音符時,即會感受到第一個音符的聲音,繼而會形成一種錯亂之感。鑒于此,為更好地實現樂曲的連續效果,即應當運用切分音踏板。針對這一踏板的運用,即為在手指按下第二個音符時,將腳微抬,在手指尚未離開琴鍵時,即迅速踩下去[5]。

除此之外,在《第三敘事曲》演奏中,還可引入“淺踏板”的方法,即不將踏板踩到底,而是結合樂曲音域、音型變化,對踏板深度進行靈活控制,使其達到1/2或1/3深度。比如,在第157~164小節,樂曲左邊低音區存在迅速且強烈的十六分音伴奏,為確保音質通透流暢,以及確保高音部分的音質,在此處即可運用淺踏板,實現對樂曲的更好演繹。在肖邦創作的四部敘事曲作品中,鑒于不同作品要求各不相同,因此在相關時間點上,如速度、觸鍵等,均應當基于不同的節奏進行調節。鑒于此,在運用踏板過程中,演奏者應當對各項因素進行綜合分析,且聽力在此環節發揮著重要作用,不管是踏板的踩、踏板深度,還是踩踏時間等,都要求演奏者要利用自身敏銳的聽力進行判定。

(五)遠距離大跳

一般而言,大跳主要指的是單手彈奏音區范圍相對偏遠,而肖邦的敘事曲即廣泛應用了該種遠距離的大跳。這一創作特征,除去對演奏者演奏技法提出了一定要求,在聽覺層面則可讓聽眾獲得意想不到的視覺體驗。對于遠距離大跳,通常會涉及雙手交叉跨度偏大和單手遠距離大跳兩種情況。具體到《第三敘事曲》演奏中,對于遠距離大跳的處理,一方面,應當在落鍵時迅速找到琴鍵位置,由此要求演奏者要結合樂曲開展針對性練習,切實熟悉兩音之間的距離,確保下鍵時可迅速找到對應位置[6]。另一方面,確保各關節之間力量的協調性,既要保持跨度交叉的準確性,也要保持肌肉放松,進而確保可彈奏出均勻有力的音色,以及保持和聲織體之間的流暢性,實現音樂音色的協調統一。

四、結束語

綜上所述,肖邦《第三敘事曲》憑借其獨特的個人創作風格,以及通過對各種曲式結構的融合得以創作完成。長期以來,鋼琴敘事曲這一新型形式一直深受人們的喜愛,其創新性、綜合性奠定了肖邦在歐洲音樂史上的影響力及地位。基于此,肖邦《第三敘事曲》作為在鋼琴演奏中被頻繁運用的一部作品,對其藝術特色、演奏技巧進行探索研究具有十分重要的現實意義。

參考文獻:

[1]陳薇.肖邦《降A大調第三敘事曲》演奏版本的比較研究[J].交響(西安音樂學院學報),2014,33(4):105-110.

[2]鐘是問.論肖邦《第三敘事曲》和聲進行及調性布局對音樂結構的支撐[J].歌海,2019(6):80-84.

[3]孫月.音樂作品的敘事結構與感性行態——以肖邦《第三敘事曲》為例[J].音樂藝術(上海音樂學院學報),2017(3):46-54+4.

[4]吳建芳.肖邦《降A大調第三敘事曲》演奏版本比較分析[J].當代音樂,2021(11):107-109.

[5]楊亞潔.淺析肖邦《第三敘事曲》Op.47的演奏風格[J].黃河之聲,2017(10):78.

[6]黃鑫.探析肖邦《降A大調第三敘事曲》音樂分析與演奏詮釋[J].黃河之聲,2021(8):60-62.

作者簡介:孫嘉璐,貴州大學音樂學院2022級碩士研究生