特色高中撬動育人模式創新的探索與實踐

遲萬波 鄒衛平 仇玉亭

《國務院辦公廳關于新時代推進普通高中育人方式改革的指導意見》(國辦發〔2019〕29號)和山東省教育廳《關于實施強科培優行動推進普通高中特色多樣發展的實施意見》(魯教基發〔2021〕3號)陸續出臺后,我省開始了特色高中的培育和創建工作,旨在落實立德樹人根本任務,遵循教學規律和學生身心發展規律,破解普通高中“同質化”發展難題,滿足學生個性化成長需求,深化高中育人關鍵環節和重點領域改革,推動普通高中特色發展、多樣發展,促進學生全面而有個性地成長。我校作為縣域高中,積極踐行,走出了一條從“音樂學科基地”到“藝體特色高中”的創建之路。本文以此為例,談談我校的實踐與思考。

一、將“藝體”作為學校特色辦學的依據

1.根植學校基礎,遵循辦學規律

回首72年的辦學歷史,學校始終堅持育人為本,遵循教育教學規律和學生身心發展規律,服務學生健康全面成長。尤其是近幾年,我市的均衡教育取得驕人成績,我校在內的三所縣域高中基本實現了“人人都能上大學”的目標,但學生與家長的幸福指數并沒有相應提高。我們也在深刻反思:教育發展到今天,已經不是只注重成績、刻意計較智力的“應試教育”,應該是啟發學生提升自身智慧的“啟智教育”。如何讓學生更快樂地學習,減少文化學習的焦慮?我們通過問卷調查發現,90%以上的學生非常渴望藝體活動,且研究表明,學生在藝體活動中,容易產生多巴胺,能夠減少負面情緒,促進身心健康及文化知識的學習,增強抗壓、抗抑郁能力,可以收獲更多的成就感和幸福感。于是我們打造了音樂優勢學科,將音樂教育融入學校教育和學生成長的全過程,用藝術滋潤教育,滋養生命,創建了良好的藝術育人環境,學生從熱愛音樂、熱愛藝術,走向熱愛生活、熱愛生命,讓學生享有高品質校園生活。

2.“一體雙翼”發展,全面育人導向

在成為山東省音樂學科基地后,我們繼續挖掘體育和美術的育人功能,提出“無藝術,不青春;無體育,不一中”的口號,用藝體滋潤教育、滋養生命。構建一體雙翼新模式(以音樂學科為主體,以體育、美術作為兩翼),圍繞學生全面發展這個中心,以德育促人向善,以智育教人求知,以體育使人強健,以美育助人識美,以勞育養人勞力。發揮教育的基礎性作用和學校的資源優勢,促進藝術、體育課程改革,在保證教學質量的前提下,將我校打造成參與面廣、水平較高、設施完備的藝體特色學校,為學生終生發展打下堅實的基礎。

二、將“藝體”作為學校特色育人的載體實踐

音樂作為我校特色育人的主要載體,具有典型性和代表性,在實踐中我們實施如下措施。

1.明晰了育人環境路徑

打造了“一基地、兩平臺、三中心”的育人環境。“一基地”,就是打造“榮成市非物質文化遺產傳承基地”,市文化館鑒于我校對漁家鑼鼓、漁民號子和漁家秧歌“三漁文化”的傳承與發展,頒發給我校“榮成市非物質文化遺產傳承基地”稱號。“兩平臺”,就是運營音樂學科基地網站和學科基地官方“抖音”,展示音樂學科基地的特色和亮點,為學生成長提供展示的平臺。“三中心”,就是建設課程中心、活動中心和展演中心,用于課程開發、社團活動和文藝展演。打造了校內三大基地場館:3439平方米的藝術樓作為課程基地,是學生課程學習的“加油站”;尚德樓二樓、三樓、七樓專業功能室是實踐基地,成為學生鍛煉提高的“快車道”;一個可容納1200人的報告廳和四個可容納300人的小劇場作為展演基地,是學生實現夢想的“大舞臺”。同時,拓展校外實踐三大活動基地:與文化館合作共建,讓非遺文化在校園傳承和發揚;走進少年宮,借助專門的展示區域,搭建音樂傳播的平臺;把節目送到社區活動中心(敬老院、文化廣場等),讓學生承擔更多的社會責任。

2.構建了特色課程體系

(1)建立實施綱領。課程是學科基地的靈魂,學校集思廣益編制了《榮成市第一中學音樂特色課程實施綱要》和《榮成市第一中學音樂學科基地三年實施規劃》,為學科基地的發展指明了方向。

(2)構建“尚音”特色學科課程體系。圍繞音樂學科三大核心素養,以培養“有音樂素養的高中生”為目標,我們開發了必修、選擇性必修、選修三大課程群。包括“三漁文化”課程(非遺文化進校園)、音樂實踐課程(社團活動)、“音樂+”融合課程(跨學科學習)三大課程群,共計40多門課程,依托23個精品音樂社團、10類音樂活動,成就學子“藝美人生”。

(3)開發特色課程。特色課程以構建“三漁文化”“將軍文化”為統領,打造育人體系。一是立足漁海文化,搭建“非遺文化”傳承基地。立足“海文化特點濃重、漁文化特色鮮明”的非遺項目,因勢利導地開發了趣味性強、參與面廣、影響力大的漁家大鼓、漁民號子、漁家秧歌“三漁文化”特色課程群,對漁海文化大力推廣普及,讓傳統的“三漁文化”迸發出不朽的活力。二是挖掘將軍文化,譜寫“紅色基因”動人華章。我校充分挖掘榮成將軍文化,發揮“紅色基因”價值,開發“將軍故事代代傳”系列特色課程,將紅色文化融入校園,“將軍故事代代傳”特色課程群,培育了一批“紅色基因”育人項目,讓學生了解感知革命者的奮斗精神,產生了良好的育人效果和社會影響。

3.統整了課程實施路徑

學校開發了《榮成市第一中學音樂學科課程“431”實施機制》。“4”即四條途徑:打造尚音課堂(必修課程)、推進尚音專項(選擇性必修)、銜接尚音基地(選修)、組織尚音研學(選修);“3”即三種修習方式:音樂必修、音樂選修、音樂選擇性必修,實現了國家課程的校本化;“1”即一個發展核心:將學生的音樂核心素養聚焦在為每名學生服務的中心主題上,實現人的提升。

4.推動了特色課堂模式

構建了“135尚音”教學范式。“1”是音樂核心素養這個中心,即審美情趣、藝術表現和文化理解;“3”是三個環節:準備環節(環境場所和物品準備)、沉浸環節(教學過程發生的一切活動)、輸出環節(成果展示、文化理解、文化表現);“5”是五種方式:體驗式、合作式、項目式、創作式、展演式。這個范式從價值、資源、驅動、項目、評價、目標六個維度,來著手和探討,讓課程真正落地生根,達到“音(引)領成長、樂(悅)動生命”的基地價值追求。

5.完善了系統的活動體系

(1)統一思想,“三定”保障。“固定人員、固定時間、固定地點”,每周三、周六各有兩節固定的社團活動課。

(2)精心組織,科學開展。學校打造藝體社團36個,擇優篩選了14項進行重點打造,分別是“青年管樂團”“和諧之聲合唱團”“飛天舞蹈團”“追夢吉他社”“雅風民樂社”“漁家鑼鼓隊”“漁家秧歌隊”“漁家號子隊”“戲劇社”等。

(3)內引外聯,打造精品。適時聘請省內外專家對教師進行培訓和指導,組織教師到外地學習、參觀,還特地從藝術團、文化館聘請了非遺文化傳承人、器樂、舞蹈、聲樂等10余名專業人員來擔當社團指導老師。

(4)聯賽匯演,搭建舞臺。學校形成“班班有特色、周周有活動,月月有比賽”的良好活動氛圍。舉辦了“音領成長樂動生命——榮成市第一中學校園歌手大賽”、“十八歲成人禮”、“真情有你,幸福一中”教師節晚會、“光是遇見就很美好”校慶文藝匯演、“綻放青春強國有我”元旦晚會等大型活動。

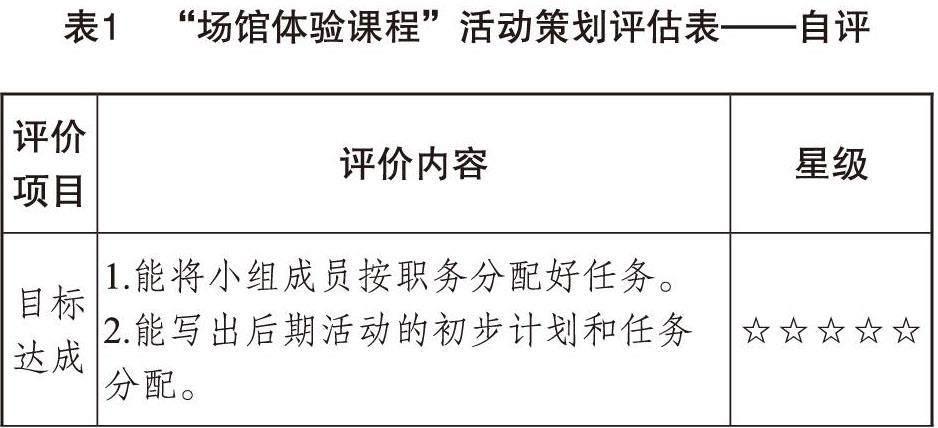

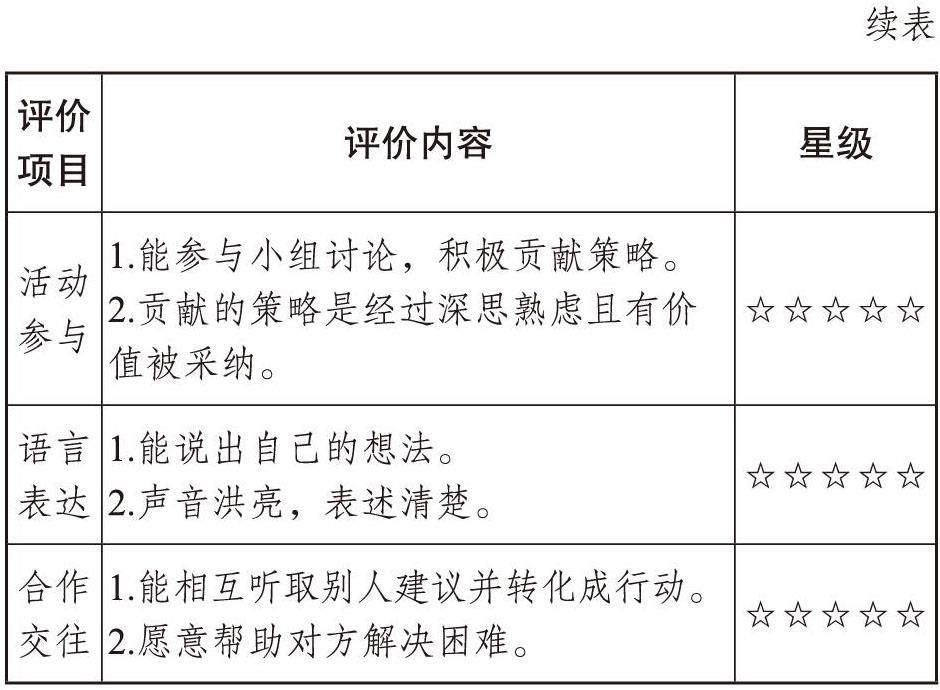

6.完善了特色評價指標

學校遵循“評價過程人性化、評價內容綜合化、評價主體多元化、評價方式多樣化、評價指標科學化”的原則,以課程標準為依據,注重考查學生對基礎知識與基本技能的掌握情況。采用“過程性評價50%+總結性測試50%”的方式進行分數量化考核,成績計入學生發展檔案,作為綜合評價招生的重要依據(見表1)。

學校特色建設是抓手,學校育人模式的轉變是過程,學校高質量發展是成效。特色高中創建以來,校園再次煥發勃勃生機,學校的舒適度、師生的精氣神和家長的滿意度均大幅提升。我們將再接再厲,持續推進,惠及更多的學子和家庭,讓每個生命在藝術中詩意棲息,在愉悅中健康成長。