甘肅省博物館藏《二萬五千里長征記》探析

李永平 李慧奉

[摘要] 甘肅省博物館藏《二萬五千里長征記》出版于1938年,是最早記述紅軍長征歷史的單行本圖書之一。書的主要內(nèi)容為長征的大致經(jīng)過、重要戰(zhàn)役的情形、長征中的軼事和人物,并附有紅軍第一軍團西引中經(jīng)過地點及里程一覽表,是極為珍貴的紅軍長征第一手資料。《二萬五千里長征記》為管理中英庚款董事會西北教育委員會藏書,后入藏甘肅省博物館。這類“新善本”對弘揚建黨精神、長征精神,傳承紅色基因具有重要意義。

[關(guān)鍵詞] 《二萬五千里長征記》; 紅軍長征; 甘肅省博物館

[中圖分類號] K977.9? ? [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A? ? [文章編號]1005-3115(2024)02-0168-08

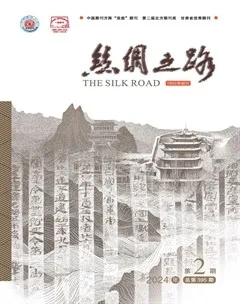

甘肅省博物館藏品中有兩本記述紅軍長征的圖書,一本基本完整,另一本封面及內(nèi)頁有缺失,經(jīng)過比較,發(fā)現(xiàn)兩本書目錄、頁碼及內(nèi)容完全一致,應(yīng)該是內(nèi)容相同的書籍,即朱笠夫編著的《二萬五千里長征記》(圖1)。該書封面上半部分為白底,長方形紅框內(nèi)從右至左印有紅色書名“二萬五千里長征記”,書名上方右側(cè)印有黑體字“第八路軍紅軍時代的史實”,下方左側(cè)印楷體“朱笠夫編著”。封面下半部分是木刻版畫,為一隊人馬向前方群山行進的圖案。扉頁上方文字為“第八路軍紅軍時代的史實,從江西到陜北,二萬五千里長征記,朱笠夫編著”;中間寫“抗戰(zhàn)叢書第二種”,下部寫出版社和出版時間“抗戰(zhàn)出版社印行,1938”。扉頁背面為版權(quán)頁,寫明該書為“民國廿七年一月再版”;編著者為朱笠夫,發(fā)行者為抗戰(zhàn)出版社;經(jīng)售處為生活書店、光明書店、上海雜志公司、華中圖書公司、新生圖書公司。扉頁后有兩張珍貴的歷史照片,分別為“毛澤東氏近影”和“第八路軍總指揮朱德及其題字”。從出版時間看,這可能是國內(nèi)出版的最早記述紅軍長征歷史的單行本圖書之一,是極為珍貴的紅軍長征的第一手史料。

封面蓋有黑色圓形印章,印文為“管理中英庚款董事會西北教育委員會圖書”,扉頁也蓋有相同印章。表明此書應(yīng)為當(dāng)時管理中英庚款董事會西北教育委員會所有。

一、《二萬五千里長征記》的主要內(nèi)容

二萬五千里長征記》全書分為六章44節(jié),主要記述了長征的原因及大致經(jīng)過,后附特載紅軍第一軍團西引中經(jīng)過地點及里程一覽表。第一至三章共16節(jié),記述1927年第一次國共合作破裂后紅軍發(fā)展壯大的經(jīng)過,中國共產(chǎn)黨五次反“圍剿”的經(jīng)過及長征的準(zhǔn)備工作和結(jié)果。第四章“二萬五千里長征紀(jì)程”,分14個小節(jié),記錄了紅軍長征的經(jīng)過,從長征開始、突破封鎖線、強渡大渡河,到陜北會師結(jié)束。第五章“搶橋”,分8小節(jié)記述了紅軍奪取瀘定橋、強渡大渡河的戰(zhàn)斗。第六章“長征閑話”,用6小節(jié)講述了一些長征中的軼事和人物。本文選取書中的一些片段進行研究:

(一)茅臺逸事

紅軍進入茅臺,有一家釀酒作坊“義成老燒房”,“是一座很闊綽的西式房子,里面擺著百余口大缸,每口可裝二十擔(dān)水,缸內(nèi)都裝滿了異香撲鼻的真正茅臺美酒,開始發(fā)現(xiàn)這酒坊的士兵,以為‘滄浪之水可以濯我足,及酒池生浪,異香四溢,方知為酒。可惜數(shù)缸美酒,已成為腳湯”。軍事顧問李德“素嗜酒”,聽說此事后,即與數(shù)人到酒坊,要嘗一下舉世聞名的茅臺酒。他們找了其中最遠(yuǎn)的一缸,痛飲了一場,直到喝醉了才相扶而出。臨走時,李德又把茅臺酒帶走不少。后來繼續(xù)經(jīng)過茅臺的部隊,“都前往該坊痛飲一杯,及最后一部經(jīng)過時,數(shù)缸腳湯也涓滴不留了”。

關(guān)于紅軍用茅臺“洗腳”的事情,有些謠傳說長征時期的紅軍官兵沒文化,很粗野,占領(lǐng)了貴州茅臺鎮(zhèn),居然在茅臺酒廠的釀酒池里洗臟腳,并借此詆毀、污蔑紅軍,還有蘇聯(lián)顧問李德醉酒七天七夜,甚至跳進茅臺酒池里洗澡的奇聞。事實上并非如此,從茅臺酒的釀造過程看,酒池即釀造池中不可能存酒,因為如果沒有蓋子,酒池中的酒就會揮發(fā)掉,發(fā)酵池里只有酒糟、糧食和少許黃水,因此,不可能在酒池中洗腳[1]。在川南、黔北一帶,把烈酒倒來洗腳是當(dāng)?shù)匾环N常事。當(dāng)?shù)厝俗唛L路腳痛時,就會在晚上用烈酒搓洗腿腳以減輕疼痛,緩解疲勞,俗稱“用燒酒洗腳”[1]。《二萬五千里長征記》中說的“洗腳”其實是用烈性酒搓腳,根據(jù)耿飚[2]、楊成武[2]、張愛萍[1]、蕭勁光[2]、羅元發(fā)[3]、成仿吾[2]、鄧穎超[4]等多位參加過長征的紅軍將領(lǐng)回憶,紅軍戰(zhàn)士在茅臺鎮(zhèn)時確實用茅臺酒搓腳療傷、泡腳治病,舒筋活血、解除疲勞。按照本書以及長征親歷者的回憶,紅軍戰(zhàn)士一方面不知道茅臺酒是名酒而用它搓腳,即使知道是茅臺而用其搓腳也是因為當(dāng)?shù)亓?xí)俗和缺醫(yī)少藥之故,而不是因為紅軍沒文化故意浪費酒。另一方面,李德醉酒確有其事,而他醉酒七天七夜甚至在茅臺酒池里洗澡卻是夸大、不實之詞。

據(jù)張愛萍將軍回憶,當(dāng)年紅三軍團長征經(jīng)過川西天全時,他和彭雪楓同志在天全圖書館內(nèi)看到國民黨的《申報》上載有蘇聯(lián)顧問李德跳進茅臺酒池里洗澡的奇聞[1]。可見,這些傳聞都是當(dāng)時國民黨造謠污蔑紅軍的手段。

(二)紅軍與“猓猓國”的故事

“猓猓”即冕寧(今四川省冕寧縣)的彝族民眾,他們一開始對紅軍不了解,以為紅軍對他們不利,后來在黨的民族政策和紅軍領(lǐng)導(dǎo)人的感召下,彝族首領(lǐng)與紅軍達(dá)成協(xié)議,允許紅軍過境。書中寫道:

猓猓有自己的武裝和堅固的碉堡,扼守山口阻止紅軍入境。經(jīng)過一場血戰(zhàn)的見面之禮之后,他們就退入深山,且沿途仍有突然搶劫的情形,后來紅軍派了一位代表劉某,用三跪九叩的禮節(jié),朝見了猓猓國的女皇帝。送了猓猓國二百支步槍,一千元銀幣,與他們訂定了過境的協(xié)定。他們就準(zhǔn)許了紅軍過境,惟沿途向夷民買貨,須以現(xiàn)銀交易,不得參用紙幣,也不準(zhǔn)紅軍占據(jù)夷民的房屋。自此以后,沿途猓猓除伸手要錢外,不發(fā)生任何爭執(zhí)。這是猓猓國外交的勝利,亦是紅軍政治工作的成功,后來又三個猓猓加入紅軍當(dāng)兵。

1935年5月22日,中央紅軍北上先遣隊司令劉伯承和彝族沽基族首領(lǐng)小葉丹,在西康省冕寧縣舉行了名揚后世的彝海結(jié)盟,為中央紅軍順利通過涼山彝族聚居區(qū)創(chuàng)造了有利條件。書中的記述與歷史上著名的彝海結(jié)盟稍有差異,沒有寫明具體人物及時間,紅軍方面代表為劉某,而彝族首領(lǐng)為一名女性,但是盟約內(nèi)容大致相同。

關(guān)于彝族在當(dāng)時的經(jīng)濟狀況、社會生活等書中也有所描述:

猓猓國在山上,自能耕種,但每歲所產(chǎn)糧食,不夠供給全年的需要,故有人下山向漢人搶掠以補其不足的必要。他們大部分是赤腳,小部分穿麻鞋,身上穿的各式各樣,不倫不類的布褂。外面罩著一件羊毛手織的披衫,是真正的土產(chǎn),女人下身圍著一條百褶裙。

這些描述為我們提供了當(dāng)時四川地區(qū)彝族的生存狀況、當(dāng)?shù)匾妥搴蜐h族的關(guān)系以及紅軍的民族政策等方面的珍貴史料。

(三)參加長征的女戰(zhàn)士

長征中除男性將領(lǐng)和士兵外,也有女性參加,她們克服了種種艱難險阻,最終到達(dá)了陜北。

一九三四年十月開始了萬里的跋涉,當(dāng)時整整有三十名婦女參加,她們雖然一路經(jīng)過若干艱難危險,穿過七八個省份,走了二萬五千里,越過無數(shù)高山大河,但是竟沒有一個人死亡,原來身體不好的,反而好起來,現(xiàn)在都平安的到了陜北。

這30名女戰(zhàn)士的姓名是:

劉英(洛甫妻),陳慧清(鄧發(fā)妻),劉群仙(博古妻),危拱之(葉劍英妻),危秀英,李伯釗(楊尚昆妻),蔡暢,李建貞,賀志健(毛澤東妻),廖施光,錢希均,韓世英,鄧穎超(周恩來妻),周月華,廖月華,阿香,吳胡蓮,王乾元,吳仲連,鄧六金,謝小眉,鐘玉林,劉彩香,鄭玉,楊厚增,李小江,李建華,康克清(朱德妻),丘一涵。

雖然寫明是列出30位女戰(zhàn)士的姓名,但實際上是29名。在“抗戰(zhàn)叢書第四種”《二萬五千里長征記》中列全了這30位女戰(zhàn)士的姓名,補上了“金維映”的名字,并且毛澤東妻子的姓名——賀志珍也更加準(zhǔn)確。從叢書排列順序看,可能是“抗戰(zhàn)叢書第四種”,比第二種出版稍晚,糾正了一些前者的遺漏和錯誤。除將30位女戰(zhàn)士的姓名一一列出外,書中還著重介紹了楊尚昆的妻子李伯釗和鄧發(fā)的妻子陳慧清兩位不同出身的女共產(chǎn)黨員的革命經(jīng)歷。

(四)紅軍第一軍團西引中經(jīng)過地點及里程一覽表

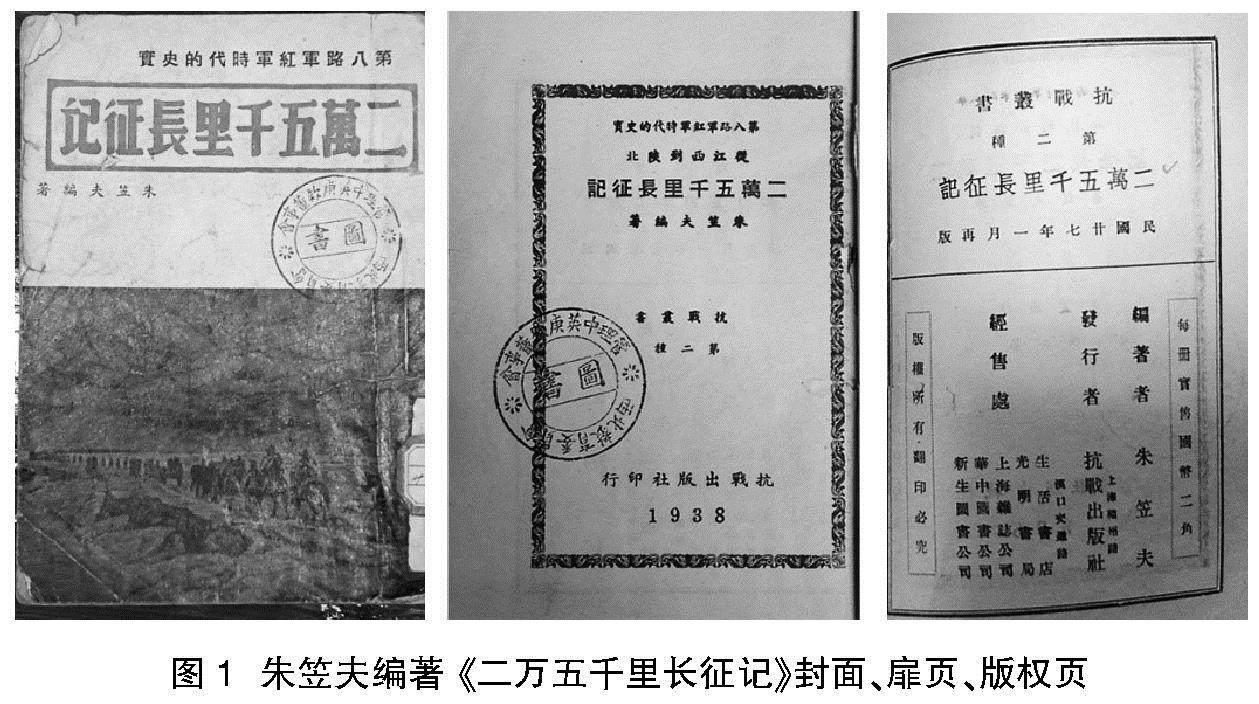

正文后特載紅軍第一軍團西引中經(jīng)過地點及里程一覽表,以紅一軍團直屬隊為標(biāo)準(zhǔn),列出行軍日期、出發(fā)地點、經(jīng)過地點、宿營地點和里程,統(tǒng)計了其長征的行軍時間、路線和總里程,是珍貴的歷史資料(圖2)。根據(jù)一覽表,紅一軍團直屬隊1934年10月16日,以江西省于都縣段屋鄉(xiāng)圍上村的銅鑼灣為起點開始長征,1935年10月到達(dá)陜北吳起鎮(zhèn),總行程18088里,因其他軍團未列入統(tǒng)計,所以這里的長征里程并非包括所有紅軍。每日行軍里程多在60-90里,最少20里,最多140里。除休息外,行軍作戰(zhàn)的時間,1934年60天,1935年211天,除1935年七八月在毛兒蓋、波羅子休息時間較多外,其余時間,特別是1934年11月至1935年6月間,幾乎每月只休息幾天甚至不休息。

二、 《二萬五千里長征記》的版本及作者

(一)朱笠夫編著的版本

甘博藏《二萬五千里長征記》為“抗戰(zhàn)叢書第二種”,另一個版本的《二萬五千里長征記》為“抗戰(zhàn)叢書第四種”。由此可知,當(dāng)時“抗戰(zhàn)叢書”至少有四種,其中第二種和第四種作者、書名、出版社、頁碼都完全一致,區(qū)別僅在于出版日期、封面圖案、扉頁后的歷史照片及第六章第一節(jié)所列30名女戰(zhàn)士的姓名不同。

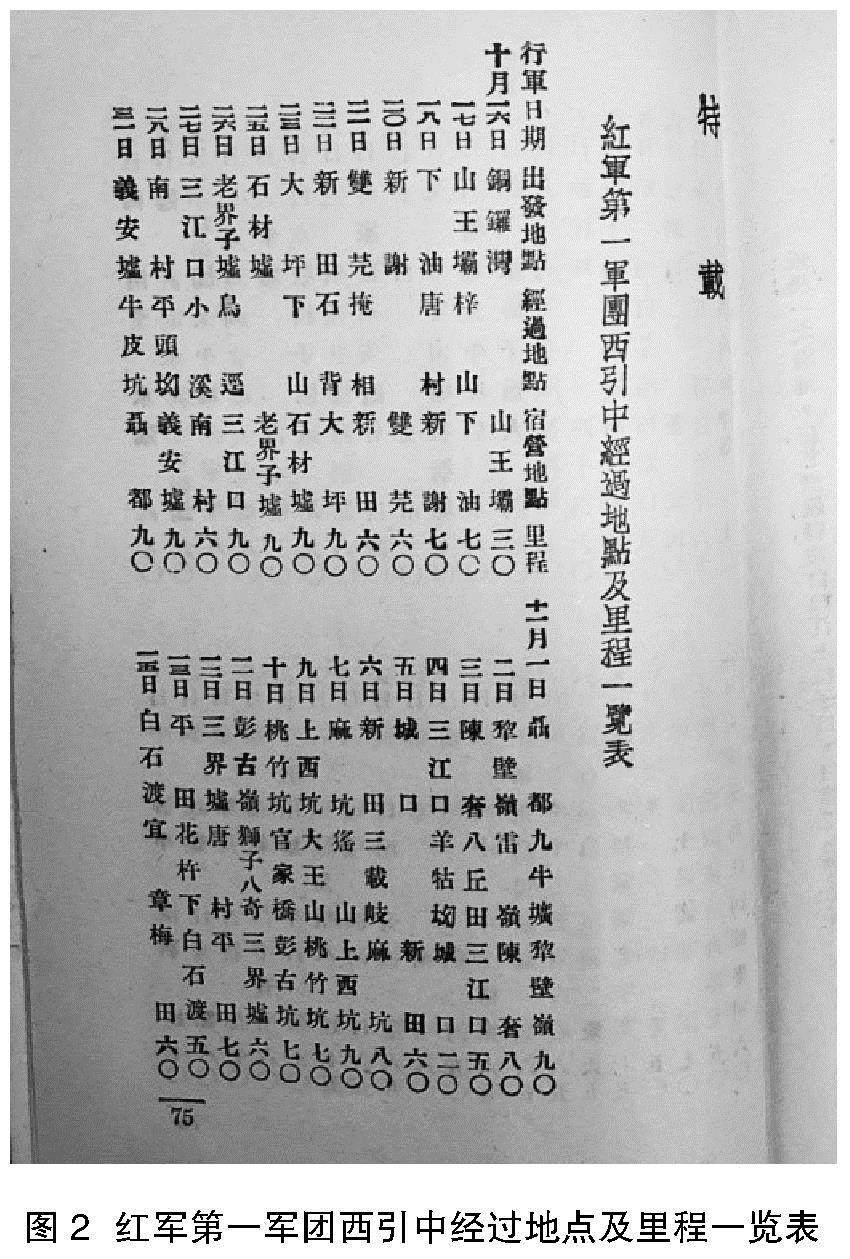

“抗戰(zhàn)叢書第四種”與“抗戰(zhàn)叢書第二種”封面配色正好相反,為上紅下白,上半部分以紅色為底色,書名為白底黑框黑字;下半部分是一張紅軍在騎馬行軍的照片。扉頁內(nèi)容除標(biāo)明“抗戰(zhàn)叢書第四種”外,其他與“抗戰(zhàn)叢書第二種”扉頁相同。此版本中的歷史照片有六幅,分別為“朱德、毛澤東與外國記者里夫談話”“第八路軍副總指揮彭德懷”“第八路軍軍政領(lǐng)袖合影”“正在向平型關(guān)推進之中的第八路軍及其輜重”“毛澤東和其他紅軍將領(lǐng)”(圖3)。該書由抗戰(zhàn)出版社1937年11月發(fā)行初版,經(jīng)售為東方圖書雜志公司、五洲書報社、新生圖書雜志公司及生活書店大公報代辦部。1938年1月,本書發(fā)行第三版,發(fā)行者為華光出版社,經(jīng)售分別為世界書局、光明書局、上海雜志公司、開明書局,主要銷往香港、廣州和廈門(圖4)。

“抗戰(zhàn)叢書第二種”的初版應(yīng)該是在1937年底[5],除與甘博藏本出版時間不同外,其他內(nèi)容相同(圖5)。

“抗戰(zhàn)叢書第二種”的另一個版本也于1938年1月再版,封面配色與布局和甘博藏本相同,只是版畫內(nèi)容稍有不同,發(fā)行者為新時代書局。另外,歷史照片也有所不同,總共四張,一張為毛澤東近影,背景和姿勢與甘博藏本稍有不同;另外三張分別為朱德、周恩來和林彪近影(圖6)。

(二) 趙文華、大華編著版本

《二萬五千里長征記》除朱笠夫編著者外,還有署名大華和趙文華的。1937年初版和再版,上海大眾出版社出版,救亡出版社、大陸圖書社經(jīng)售,分銷往國內(nèi)外各大書局的《二萬五千里長征記》。封面設(shè)計、目錄、內(nèi)容與甘博藏本一致,唯一不同的是歷史照片,分別為“總指揮朱德將軍”“抗日軍政大學(xué)師生之一部”“八路軍的中堅人物徐向前、周恩來、蕭克、卞參謀”和“毛澤東向軍民演講”4張照片(圖7)。大眾出版社1937年還有另外兩個版本署名趙文華的《二萬五千里長征記》,除沒有照片外,其他內(nèi)容都一樣。

復(fù)興出版社1937年12月出版的《復(fù)興叢書》之一《二萬五千里長征記》,署名為大華,無照片,其他與甘博藏本內(nèi)容和頁數(shù)幾乎相同(圖8)。1938年1月復(fù)興出版社再版。

(三)《二萬五千里長征記》作者推測

以上朱笠夫、大華、趙文華編著的《二萬五千里長征記》,雖然署名和出版社不同,但書籍內(nèi)容幾乎完全相同,出版年份也集中在1937年年底至1938年年初。筆者推測,朱笠夫、大華、趙文華應(yīng)該是同一個人的不同筆名,由于資料有限,目前還無法考證出此人的真實身份。1937年初版“抗戰(zhàn)叢書第四種”《二萬五千里長征記》中的一張歷史照片,有一位外國記者里夫,從讀音上,推測朱笠夫有可能是里夫的筆名。另一種看法認(rèn)為《二萬五千里長征記》的作者為簡又文。簡又文(1896-1978年),字永真,筆名大華烈士,廣東新會人。1936 年在上海創(chuàng)辦《逸經(jīng)》半月刊,任社長兼主編。《逸經(jīng)》1937年7月5日發(fā)表幽谷(董健吾)的《紅軍二萬五千里西引記》和毛澤東在延安的照片等。他政治傾向于共產(chǎn)黨,又與中共地下黨員董健吾過從甚密,極有可能得到或看到許多有關(guān)紅軍和長征的資料。復(fù)興出版社的《二萬五千里長征記》署名大華,與簡又文的筆名“大華烈士”類似[6]。

《二萬五千里長征記》的作者到底是誰,我們還不能確定,有待將來更多史料的發(fā)現(xiàn)和學(xué)者進一步的研究。

《二萬五千里長征記》于1937年年底至1938年年初密集出版,并銷往全國各地及海外,表明當(dāng)時中國共產(chǎn)黨對長征的宣傳重視程度和力度之大。本書的多個版本及多次再版,也說明該書當(dāng)時的銷量之多及受眾面之廣。

三、甘肅省博物館藏《二萬五千里長征記》來源

甘肅省博物館藏《二萬五千里長征記》封面蓋有“管理中英庚款董事會西北教育委員會圖書”印章,表明此書歸管理中英庚款董事會西北教育委員會所有。

管理中英庚款董事會是根據(jù)1930年中英庚款退款而成立的機構(gòu),于1931年4月成立于南京,直屬行政院,由國民政府派朱家驊等15人為董事,董事會將中英庚款退款設(shè)置為基金,“借充整理建筑鐵路和經(jīng)營其他生產(chǎn)事業(yè),再以利息所得興辦教育文化事業(yè)”[7]。1934年,董事會開始興辦文化教育事業(yè)并決定興辦西北教育,最初采取的是補助方式,即直接將補助的經(jīng)費或設(shè)備撥發(fā)給當(dāng)?shù)亟逃块T,由當(dāng)?shù)貋砼d辦教育[8]。后來,由于西北軍政界的貪污腐敗和玩忽職守,補助經(jīng)費被貪污和挪用現(xiàn)象日益嚴(yán)重,董事會決定改變興辦教育的方式。于是,董事會在1936和1937年組織西北教育考察團,對甘、寧、青、綏西北四省進行了兩次考察。根據(jù)考察團員的報告,董事會決定在西北興辦教育,并成立了西北教育委員會。西北教育委員會在甘肅的自辦事業(yè)包括社會教育和學(xué)校教育兩方面,社會教育方面即是設(shè)立于蘭州的甘肅科學(xué)教育館。甘肅科學(xué)教育館為甘肅省博物館的前身,成立于1939年1月1日,設(shè)有理化、生物、農(nóng)事、工業(yè)、文獻(xiàn)、社會教育、圖書、會計、庶務(wù)等科、股。

甘肅省博物館藏《二萬五千里長征記》,雖然沒有明確標(biāo)明是甘肅科學(xué)教育館的圖書,但它屬于“管理中英庚款董事會西北教育委員會”。1937年底,西北教育考察團完成對西北四省教育的考察,顧頡剛撰寫了《補助西北教育設(shè)計報告書》,提出在西北自辦教育事業(yè)的計劃,隨后成立西北教育委員會。因此,西北教育委員會的成立時間應(yīng)該在1938年初或稍晚時間。甘博藏《二萬五千里長征記》出版于1938年1月,應(yīng)是管理中英庚款董事會西北教育委員會成立后購買,可能用于充實正在籌建中的甘肅科學(xué)教育館,但因甘肅科學(xué)教育館尚未正式成立,所以仍為西北教育委員會所有。那么,此書可能后來也成為甘肅科學(xué)教育館的藏書,并在甘肅省博物館成立后成為該館的文物藏品。

四、結(jié)語

甘肅省博物館藏1938年再版《二萬五千里長征記》,是最早記述紅軍長征歷史的單行本圖書之一。書中主要記錄了長征的大致經(jīng)過、重要戰(zhàn)役的情形以及長征中的一些軼事和人物,并附有紅軍第一軍團西引中經(jīng)過地點及里程一覽表,是極為珍貴的紅軍長征第一手資料。該書于1937年底至1938年年初,以不同作者署名,在不同出版社發(fā)行印刷了多個版本,并多次再版,銷往全國各地及海外,表明當(dāng)時中國共產(chǎn)黨對長征的宣傳重視程度和力度之大,也說明這本書當(dāng)時的銷量之多及受眾面之廣。此外,該書為管理中英庚款董事會西北教育委員會藏書,應(yīng)該購買于1938年初至1939年1月1日甘肅科學(xué)教育館正式成立之間,后來成為甘肅科學(xué)教育館的藏書。甘肅科學(xué)教育館為甘肅省博物館的前身,因此,其也成為甘肅省博物館早期藏品的來源。

《二萬五千里長征記》因其重要性和稀缺性,可以歸入“新善本”收藏中。“新善本”是相對古籍善本而言,在近現(xiàn)代歷史上具有歷史文物性、學(xué)術(shù)資料性、藝術(shù)代表性且有流傳稀少的書刊資料,具有較強的政治性[9]。甘肅省博物館從建館以來就很重視革命文獻(xiàn)的征集、收藏和利用,收藏了從辛亥革命開始,到土地革命時期、抗日戰(zhàn)爭、解放戰(zhàn)爭及新中國成立初期出版發(fā)行的進步報刊、書籍、政府公文、名人手稿等,并將這些收藏用于展覽中。《二萬五千里長征記》就曾在2006年11月“紀(jì)念中國工農(nóng)紅軍長征勝利70周年展覽”、2001年7月“光輝的歷程——紀(jì)念中國共產(chǎn)黨成立八十周年特別展”、2021年6月“旗幟飄揚——長征精神在隴原”等展覽中展出,充分發(fā)揮了其在傳承紅色基因、弘揚偉大長征精神方面的作用。

[參考文獻(xiàn)]

[1]關(guān)于紅軍長征中一則史實的通信[J].黨的文獻(xiàn),2002,(01):70-72.

[2]栗榮.茅臺酒傳聞[J].百年潮,2016,(02):37-40.

[3]吳東峰.“打防御戰(zhàn)要有樂于吃虧的精神”——羅元發(fā)將軍三五事[N].北京日報,2012-06-04.

[4]瞭望智庫.紅軍戰(zhàn)士用茅臺酒洗腳?這是關(guān)于長征最大的謠言[OL].https://www.163.com/news/article/DUNUA0UM0001875N.html.

[5]栗榮.國內(nèi)最早記錄紅軍長征的單行本文獻(xiàn):《二萬五千里長征記》[OL]. http://www.xinhuanet.com//mil/2016-12/02/c_129387662.htm.

[6]張國柱,張其武,楊翔飛.塵封的紅色經(jīng)典下卷——早期長征著述版本圖錄[M].西安:陜西人民出版社,2007:63-71.

[7]中英庚款董事會、甘教館關(guān)于檢寄(管理中英庚款十年來概況)抄發(fā)職員簡歷表的公函[R].檔號35-1-20:22-23,甘肅省檔案館藏.

[8]劉繼華.中英庚款董事會興辦西北教育活動研究[J].北方民族大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版),2009,(05):32-37.

[9]趙長海.新善本研究[J].圖書館建設(shè),2004,(03):127-132.