基于供給側視角的高校“雙創”教育人才培養生態化系統實踐路徑研究

葉青 李欣瞳

摘? 要:培養“雙創”人才是我國發展戰略中的重要一項,是我國經濟發展的“雙引擎”之一。該文根據大量文獻研究和企業調查,總結出目前“雙創”教育存在支撐體系不完善、高校對“雙創”教育重視度不高、“雙創”培養模式不完整、課程體系不完整和“雙創”師資隊伍缺乏等問題。提出基于供給側視角建立“政府-企業-社會-高校”相互作用的“雙創”人才生態化培養系統,完善當前“雙創”教育的運作模式,設計“雙創”教育課程體系,建議“雙創”師資認證,提出重視因材施教和全方位、全過程推進“雙創”教育,提高專業和“雙創”融合度的教育理念。

關鍵字:“雙創”教育;供給側;生態系統;課程體系;專業和“雙創”融合

中圖分類號:G640? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)18-0073-04

Abstract: Cultivating entrepreneurship and innovation talents is an important part of China's development strategy and one of the "double engines" of China's economic development. Based on a large number of literature studies and enterprise surveys, this paper concludes that there are some problems in the current entrepreneurship and innovation education, such as the imperfect support system, the low attention paid by colleges and universities to entrepreneurship and innovation education, the incomplete training model of entrepreneurship and innovation, the incomplete curriculum system and the lack of entrepreneurship innovation teachers. It proposes to establish an ecological training system of entrepreneurship and innovation talents based on the interaction of "government - enterprise - society - university" from the perspective of the supply side, improves the current operation mode of entrepreneurship and innovation education, designs the curriculum system of entrepreneurship and innovation education, proposes the certification of entrepreneurship and innovation teachers, and puts forward the educational concept of paying attention to teaching students in accordance with their aptitude, promoting entrepreneurship and innovation education in all aspects and the whole process, and improving the integration of specialty and entrepreneurship and innovation.

Keywords: "mass entrepreneurship and innovation" education; supply side; ecosystem; curriculum system; integration of specialty and entrepreneurship innovation

“創新創業”簡稱“雙創”。國外“雙創”教育始于20世紀80年代,以喬布斯、比爾·蓋茨等為創業代表。我國“雙創”教育理念始于1999年大學生創業挑戰杯競賽。近年來,國務院和教育部對我國高校“雙創”教育給出明確指引:2014年我國教育部發布相關文件中強調高校要將“雙創”教育貫穿在人才培養的全過程中;2015年李克強同志在政府工作報告中指出“大眾創業、萬眾創新”為我國經濟增長的“雙引擎”之一[1];2018年國務院相關文件指出推進“雙創”國際合作,支持“一帶一路”相關國家開展“雙創”合作[2];2020年教育部相關文件中明確把培養有全球競爭力的“雙創”人才放在重要位置[3]。

“雙創”教育已成為當前高校教育的熱點話題。全球著名的創業管理商學院——百森商學院,提出“創業遺傳代碼”教育理念,提出高校開展“雙創”教育不是培養速成型企業家,而應更多致力于培養適應未來社會發展的企業家精神和專業素質[4]。日本政府、學者和企業通力合作,實現“產官學”三者結合體系,是日本戰后經濟起飛的重要經驗[5]。我國很多學者和教育專家借鑒國內外的研究實踐開展“雙創”教育的研究。胡桃等[6]研究了斯坦福大學的“產學研”雙創教育模式和百森商學院“雙創”課程體系對我國教育的啟示。馬永斌等[7]運用“大學-企業-政府”模式解決“雙創”教育問題。陳巖等[8]提出專業融合雙創教育從創業認知、體驗、專業技能、競技能力到實踐能力培養的實踐模式。黃婕等[9]提出以知識生成模式為視角,從組織制度、課程體系、師資隊伍和實習實踐等方面探索“雙創”教育體系。李輝等[10]提出高校“雙創”教育應遵循“一帶一路”的國家戰略邏輯,時代需求邏輯和遵循知識變革邏輯,應提高課程“專創融合”度。

從大學生“雙創”教育研究現狀和發展趨勢可以看出,當前對大學生開展全過程的“雙創”教育可以促進社會就業、經濟進步和高等教育的健康發展,能推動高等教育綜合改革。

一? 研究理論基礎

本文以供給側理論為視角,研究當前“雙創”教育存在的問題,提出高校“雙創”教育的實踐路徑,實現“雙創”教育的精準供給。

供給側理論的核心是注重需求側的管理,通過刺激需求達到經濟調控的目的。在市場中,生產者屬于供給側,消費者就是需求側。基于供給側理論,從生態學的角度研究高校“雙創”教育的實踐路徑。“雙創”教育的基本內涵是開發和培養大學生的創業意識、創新能力和創業的基本素養。創新可以是一種創意轉化為技術實現,也可以是一種技術的變革,可以是某個產品的局部改進,也可以是整體的系統再造。創業可以理解成與一群志同道合的人共同努力完成某個有意義的事情,其特點是沒有確定性且充滿挑戰,在這過程中需要通過奮斗、積極行動和堅持推進事情進展,需要有良好的心理素質和心里承受能力,遇到失敗能變失敗為動力,能用創造性的思維解決問題,直到事情成功創造經濟收入與社會價值。創新支撐著創業,是創業的核心和本質。有了創新的思維和創業的意愿、具備創業知識和實踐能力、遇到好的市場契機,更容易創業成功。

供給側理論能創造良性循環的市場生態系統,使用供給側理論應用在“雙創”人才教育培養生態化系統中,在這過程中高校積極主動地加強與政府、社會和企業的聯系,通過高校“雙創”教育的培養向社會輸送適合的、能推動經濟增長和社會需要的“雙創”人才,同時通過政府、社會和企業的信息反饋,高校實時調整“雙創”培養策略,使“雙創”人才培養系統形成良性循環。基于供給側理論,從生態學的角度研究高校“雙創”教育人才培養模式的運行機理,探索應用型高校人才生態化培養模式的實踐路徑,不僅有助于構建多層次的“雙創”人才培養體系,同時也對推動經濟新常態下“雙創”教育供給側改革,實現“雙創”教育對社會的精準供給。

二? 我國高校創新創業教育存在的問題研究

(一)? “雙創”教育支撐體系不完整

“雙創”教育支撐體系的建設不能一蹴而就,當前我國“雙創”教育雖然已取得了很大進展,但“雙創”教育支撐體系還尚不完善。具體體現在高校在大學生創業競賽中的“雙創”項目很多,但能堅持下來或“雙創”成功的項目則是風毛鱗角。“雙創”項目的發展受很多綜合因素的影響,比如政府的政策支持和激勵、創業資金、管理制度、項目設施、創業場地和運營模式等各方面限制,也面臨創業項目不能帶來收益等現實問題。需要基于供給側視角,“政府-企業-高校”共同參與,共同建設支撐“雙創”體系,為“雙創”教育提供良好的實施環境,高校“雙創”人才培養和社會人才需要相匹配,實現“雙創”人才的精準供給。

在宏觀層面,“雙創”教育需要有中央及地方政府各主管部門的政府政策指引和政策激勵,優化“雙創”制度環境,提供一站式的政策支持。在中觀層面,需要有行業組織和高等教育機構共同創建創業平臺、搭建優質師資隊伍,提供創新創業指導。在微觀層面,學校融合專業特色,圍繞“雙創”核心環節實施“雙創”人才的培養。

(二)? 高校對“雙創”教育重視程度不高

從國家宏觀層面,“雙創”教育逐步擺在國家發展的重要戰略位置。在微觀層面,各高校也積極響應國家政策開展對大學生“雙創”素質的培養。但目前從高校人才培養過程和人才培養結果來看,高校對“雙創”教育的重視程度不高。具體體現在高校在“雙創”教育的課程學分設置及課程的安排。理工類高校平均學分設置為6.78分,綜合類高校平均學分設置為1.62分,其他類高校平均學分設置為2.87分[8]。在課程安排上,大部分高校將創業課程安排在大三和大四學生比較忙碌的階段,學分設置為彈性設置。這個階段的學生沒有更多的時間和精力學習和實踐,會導致學生敷衍對待,使創新創業課程培養目標難以達成。

高校在人才培養策略層面需要把“雙創”教育的培養放在重要的位置,在各專業的人才培養方案中和課程體系設置中層層體現,并落實“雙創”教育的實質內容,使“雙創”教育貫穿、落實到人才培養的全過程。高校要轉變“雙創”教育理念,努力探索和實踐適合社會經濟發展的“雙創”人才培養路徑,不斷提高“雙創”課程所占比重,重視“雙創”知識、技能、態度和意識培養,提高“雙創”知識與專業的融合度和學生“雙創”實踐能力。

(三)? 高校“雙創”教育培養模式不完整

國內大部分高校側重創新創業精神、創業態度和意識的培養,而具體實踐引導不足,和“雙創”教育與專業教育相剝離。具體體現在:“雙創”教育的設置大多以校內講座、就業指導部門指引和創業大賽等形式,僅注重專業教育和就業教育,忽視“雙創”教育。

高校應該注重培養和塑造學生正確的價值觀,應注重學生“雙創”能力、態度和意識的培養,同時通過具體的“雙創”實踐,融合專業,讓有經驗的老師指導實踐,錘煉學生品質與“雙創”能力,使學生在未來發展中創新創業成功的可能性變大。我們需要有一套先進的“雙創”教育培養模式,使“雙創”培養目標得以實現。在培養模式中需要貫穿學生的創業精神、創業品質和創業實踐能力的培養。創業精神和創業品質體現在:創業者需要有艱苦奮斗的精神、自強不息的品格,要勇于嘗試和樂于開拓,還要有積極的行動和能夠堅持的決心。創業者需要明確創業的目的和正確的價值取向,不以追求個人財富為目標,而是通過“雙創”活動創造價值和在“雙創”活動中收獲自我幸福的能力。創業實踐能力的培養體現在:以學生為中心,學生通過“雙創”課程體系的學習,融合具體專業的“雙創”項目進行實踐,有經驗的老師指導實踐并帶領學生參加大學生“雙創”項目進行競賽,指導學生孵化項目并促進“雙創”項目成功。

(四)? “雙創”教育課程體系設置不完整,與專業度的融合度不高

經過研究國內大量“雙創”相關文獻發現,國內大部分高校“雙創”課程設計僅限于創業知識、創業意識和精神等方面的課程,比如:創新創業領導力及執行力、市場營銷戰略、創業溝通、創業財務、創業投資、創業設計、創業精神、創業基礎和創業創新方法等創業思維引導方面的課程,缺乏創業公司經營管理比較核心的課程,比如戰略與結構、項目管理、創業實戰案例、風險管理、人力資源管理、運營管理、專業融合創業、法律法規和國際貿易等創業過程中公司經營管理中比較核心的知識課程。且課程的設計沒有與專業相融合。

“雙創”教育培育創業精神、創業品質、創業意識、創業知識和經營管理公司等系統化的知識內容,融合具體專業和創業實踐項目。

(五)? “雙創”教育師資缺乏

國內大部分高校創業教育課程大多是由從事就業指導、校團、管理或經濟教學的老師講授,大部分老師缺乏創業實踐經歷和系統的創業體系知識,在指導學生過程中難以調動學生積極性和創業熱情。有些大學邀請企業高管或杰出校友支持“雙創”教育,但教學經驗缺乏使得教學效果不明顯。

可以嘗試探索校企合作模式,充分運用企業導師創業實踐經驗,結合高校教學資源和教學經驗,實施“雙導師”培養模式。在教師資質上應該有篩選,可以嘗試教師資質認證,只有符合資格的教師才能作為“雙創”教育的老師。

三? 創新創業教育人才培養實踐路徑

為了逐步提高“雙創”教育質量,達成“雙創”教育培養目標,根據目前存在的問題,我們研究和設計了創新創業教育實踐的有效路徑。包括從宏觀層面的政策和文化環境到中觀層面的平臺建設,以及到微觀層面的“雙創”教育的實施,基于供給側理論建立“雙創”人才培養生態化系統,做到“雙創”人才和社會精準匹配;課程體系是“雙創”教育培養的基礎,建立完善的知識體系支撐“雙創”教育;建立合適的“雙創”項目運作模式,促進“雙創”教育的成功和“雙創”成果的轉化;建立師資隊伍,提高師資質量進而提高雙創教育質量;高校具體實施“雙創”教育層面,需要以人為本、因材施教,全方位、全過程推進“雙創”教育,提升專業和“雙創”的融合度。

(一)? 建設基于供給側的“雙創”人才培養生態化系統

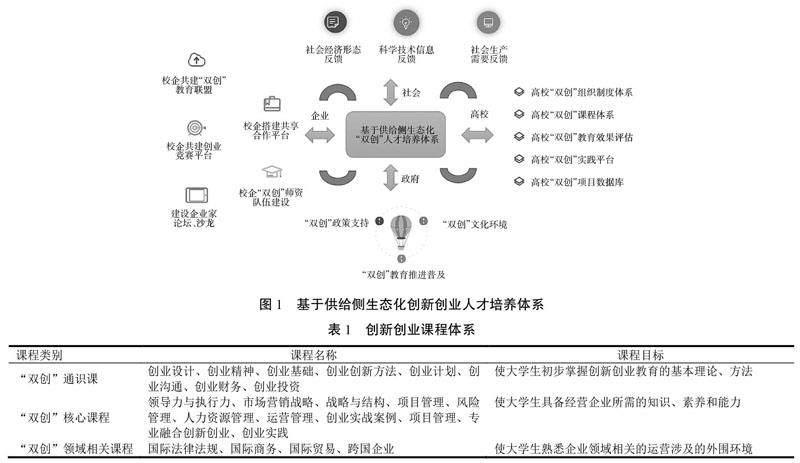

基于供給側理論,關注“政府-企業-高校-學生”四個方面,從宏觀層面的制度和文化環境到中觀層面的平臺建設,再到微觀層面的“雙創”教育的具體實施,政府提供政策支持和引導,社會和企業提供“雙創”相關平臺支持和經濟反饋,高校創建具體的“雙創”組織制度體系、人才培養課題體系、效果評估體系、“雙創”實踐平臺培養人才。通過“政府-社會-企業-高校”共同作用,根據宏觀環境、實時調整和改進中觀平臺、微觀組織制度體系和課程體系,使“雙創”人才培養體系形成良性的生態化的系統。

供給側背景下的政府引導,從大學生的創業痛點出發,依托“雙創”教育生態系統中政府、高校、企業和社會之間的互動,從供需匹配的角度優化主體內在關系以實現生態化推進(圖1)。

(二)? 執行“雙創”教育運作模式

高校需要提高“雙創”教育的重視程度,同時需要有效的“雙創”項目運作模式。經過文獻研究和高校訪談發現,目前,大部分高校“雙創”教育運作模式采取“項目、競賽、孵化、運作”的模式。很多項目由于資金問題、人力資源和場地設備等資源問題使創業在競賽環節后退出。

建議在“雙創”項目的概念階段做好功夫。“雙創”教育融合某個具體專業,如果有好的創新創業概念,能夠運用創新創業概念和項目團隊吸引一些風險投資,有助于后續項目創業成功。所以,“雙創”教育運作模式引入創新創業概念和風險投資步驟。運作模式為:創新創業概念設計-引入風險投資-項目啟動-參加競賽-項目孵化-項目運作。同時在這過程中充分運用生態化系統作用,關注供給側視角下創新創業的發展形態,提升“雙創”教育的職業化培養,實現“雙創-職業”的“雙軌”并行。

(三)? 把控“雙創”師資入口質量

高校可以聯合合作企業共同打造一支高水平的“雙創”師資隊伍,建議參與“雙創”師資認證并通過的老師才能有資格擔任“雙創”教育的老師,嚴格把控“雙創”教育入口質量。我國培生集團旗下VUE Certiprot面向本科或職業院校開發的ESB創新創業國際認證,只有具備創新創業核心知識和關鍵路徑,具備創業和管理小型企業的基本技能和素養才能獲得ESB證書。

高校可以引入專業的創新創業機構認證,也可以創建適合本校自己的“雙創”教師認證體系,把控“雙創”教資入口,提升“雙創”教育質量。

(四)? 建立完善的創新創業課程體系

宏觀環境和中觀平臺為“雙創”教育提供利好條件,“雙創”的成功離不開具體微觀的高校“雙創”教育培養,所以,高校應建立完善的創新創業課程體系。經過多家企業運營的調查和筆者個人的創業經驗,研究和總結了創新創業項目要獲得成功需要具備的知識和技能,設計了創新創業課程體系三個方面的課程:“雙創”通識課程、“雙創”核心課程和“雙創”領域相關課程。具體設計見表1。

在課程具體實施上,圍繞專業課程體系設置與本專業相關的創新創業必修課程,同時開設交叉學科選修課程引導,使學生具備創業的交叉學科的思維方式。培養學生創新創業意識、知識、能力、態度和技能,將課程、教學、實踐、孵化、創業貫通到創新創業教育全過程。

(五)? 堅持“雙創”教育理念

開展“雙創”教育過程中,應堅持“雙創”教育理念,要以人為本、因材施教,對學生實施“雙創”全過程的培養,全方位推進創新創業教育,提高專業和“雙創”的融合度。

1)高校創新創業教育培養方案應與時俱進,應符合國家發展戰略、相關政策和社會經濟的發展規律。

2)高校“雙創”教育應有完整的運作體系,課程體系、考核體系和激勵機制。

3)建設一批優質的“雙創”師資隊伍。

4)以學生為中心,以人為本、因材施教,注重學生的“雙創”意識、知識、能力、態度和技能等各方面的培養,將課程、教學、實踐、孵化和創業貫通到“雙創”教育的全過程。

5)從學生入學起就逐步提供創新創業意識和知識相關課程培訓、提供各專業的創業課程和提供多渠道創業實踐,強化學生“雙創”意識、培養“雙創”能力,提高學生的職業素養、崗位勝任力和競爭力,從而培養既懂專業又樂于創業的高素質人才。

參考文獻:

[1] 國務院辦公廳關于深化高等學校創新創業教育改革的實施意見[EB/OL].http://www.gov.cn/xinwen/2015-05/13/content_286137 5.htm.

[2] 國務院關于推動創新創業高質量發展打造“雙創”升級版的意見(國發〔2018〕32號)[EB/OL].https://www.gov.cn/zhengce/zhengc eku/2018-09/26/content_5325472.htm.

[3] 加快和擴大教育對外開放 大力提升我國教育的國際影響力[EB/OL].[2020-06-23](2022-03-21).http://www.zlb.gov.cn/2020- 06/18/c_1210667199.htm.

[4] 向東春,肖云龍.美國百森創業教育的特點及其啟示[J].現代大學教育,2003(2):79-82.

[5] 吳達飛,江一帆.日本“產官學”創新創業模式的啟示性研究[J].襄陽職業技術學院學報,2020,19(1):47-50.

[6] 胡桃,沈莉.國外創新創業教育模式對我國高校的啟示[J].中國大學教學,2013(2):91-94,90.

[7] 馬永斌,柏喆.大學創新創業教育的實踐模式研究與探索[J].清華大學教育研究,2015(6):99-103.

[8] 陳巖,王蕾.信息管理和電子商務專業融合創新創業教育的實踐模式探索[J].現代經濟信息,2017(28):378-380.

[9] 黃婕,孫艷麗.知識生產模式視角下創新創業教育的實踐與探索[J].高等理科教育,2018(5):11-17.

[10] 李輝,楊思佩.“一帶一路”倡議下高校創新創業課程建設的邏輯遵循、實踐困境與行動路向[J].現代教育管理,2022(11):110-119.

基金項目:廣東省教育廳特色創新項目“基于計算機視覺的多視點視頻行為識別關鍵技術研究”(2022KTSCX164);廣州商學院科研項目“供給側改革視角下高校智能科學與技術專業創新創業人才培養模式研究”(2021XJYB09)

第一作者簡介:葉青(1982-),女,漢族,湖南岳陽人,博士,高級工程師。研究方向軟件工程與人工智能。