“一老一小”社區代際共融的優化路徑研究

方芳

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》指出,實施積極應對人口老齡化國家戰略,以“一老一小”為重點完善人口服務體系,促進人口長期均衡發展,“一老一小”問題已經上升至國家重要戰略層面,養老托育應納入同一體系考慮,推動養老托育服務體系一體規劃、一體實施、一體突破。

“一老一小”的協同共養時代,如何解決養老托幼的困頓,成為迫切需要解決的問題。隨著老齡化社會的到來及現代家庭結構的改變,過去以往的大家庭式的生活方式已經逐步退出歷史,家庭的老幼照料模式在一定程度上已不適應發展的需要,社會養老、托幼成為發展的趨勢。“一老一小”代際共融在思想上踐行“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”;在情感上體現老幼群體的代際交流;在知識傳遞、文化傳承方面實現代際傳承,更好地整合教育資源,實現資源最優化。因此,優化老幼代際融合社區服務的路徑,推進養老托幼協同發展,使得“一老一小”社區代際共融發展成為實現老有頤養、幼有善育的有效措施。

1 “一老一小”社區代際共融的必然性

1.1 社區養老托幼供需沖突不斷加劇

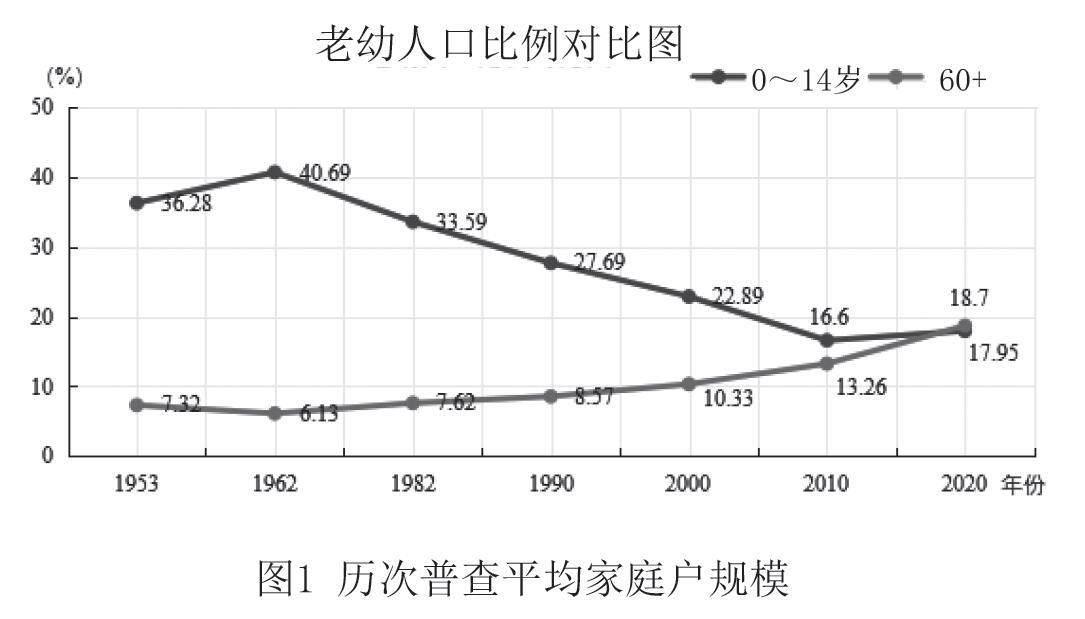

隨著社會的發展,在老齡人口快速增加時,家庭戶的規模卻在不斷縮小。根據我國第七次人口普查的統計數據可得,老幼人口比例產生巨大變化,如圖1所示。

根據第七次全國人口普查結果,2020年的平均家庭戶規模為2.62,不足3人;同時老年人口在總人口的比重不斷增加,人口金字塔結構呈現倒下的模式。對于單個家庭而言,養老的壓力呈現較高的水平;目前我國人口總量增速是放緩的,但仍然保持了平穩增長。人口的數量增加,而家庭戶規模變小,這會導致核心家庭數量增加,撫養幼小成為新的困難。針對3~14歲之前的兒童,其家庭也普遍存在兒童上下學(園)接送、課后托管、寒暑節假看護等方面的需求,尤其是全面二孩政策的落地實施,進一步激發了家庭對兒童托管和學前教育的需求。

1.2 “一老一小”問題上升至國家重要戰略

近年來,以“一老一小”為重點對象的代際共融政策逐漸受到政府部門關注。“十四五”期間,“一老一小”問題上升至國家重要戰略層面,《關于促進養老托育服務健康發展的意見》《“十四五”積極應對人口老齡化工程和托育建設實施方案》等政策文件相繼出臺;2021年江蘇省發布《江蘇省人民政府辦公廳關于促進養老托育服務高質量發展的實施意見》,明確提出不斷增強多層次多樣化養老托育服務供給能力,切實提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感,促進經濟社會高質量發展。

1.3 老幼代際融合的共生性

從生理狀態來看,老年人身體狀態呈現下行趨勢;兒童身體機能在逐步發育中。兩者相對于中青年而言,其感官、協調及活動的能力均處于弱勢,都存在對外界環境的感知較為遲鈍,在安全保障、生活保障等方面具有特定的共性需求。

從心理狀態來看,處于身體機能衰退過程中的老年人容易產生自卑、孤獨、抑郁等負面情緒;兒童在對外界保持強烈好奇心的同時易出現缺乏安全感和較大的情緒波動,更多的時候其活動狀態是聚集性的,因而老幼在安全需求、歸屬需求、活動趣味、親近自然方面具有共性。

從互動狀態來看,老幼代際融合實質是一種特定的雙向交流模式,能夠在某種程度上實現雙方的各自需求,體現價值的互補性。有著豐富人生閱歷的老年人需要通過代際傳遞來感知生命的活力,獲得更多的幸福感;好奇心較強的兒童可以由老者的傳授獲得更多的知識,接受更為豐富的傳統文化教育,這種老幼的良性互動給社區的代際融合提供了發展的契機。

2 “一老一小”社區代際共融模式的調查分析

社區老幼融合模式在國外的發展已經形成了較為成熟的模式,德國利多的“多代屋”構建無血緣關系的多代居民共同生活的場所;美國圣文森特代際學習中心養老院和幼兒園的復合發展;新加坡海軍部村莊老幼全面融合的公共綜合體。

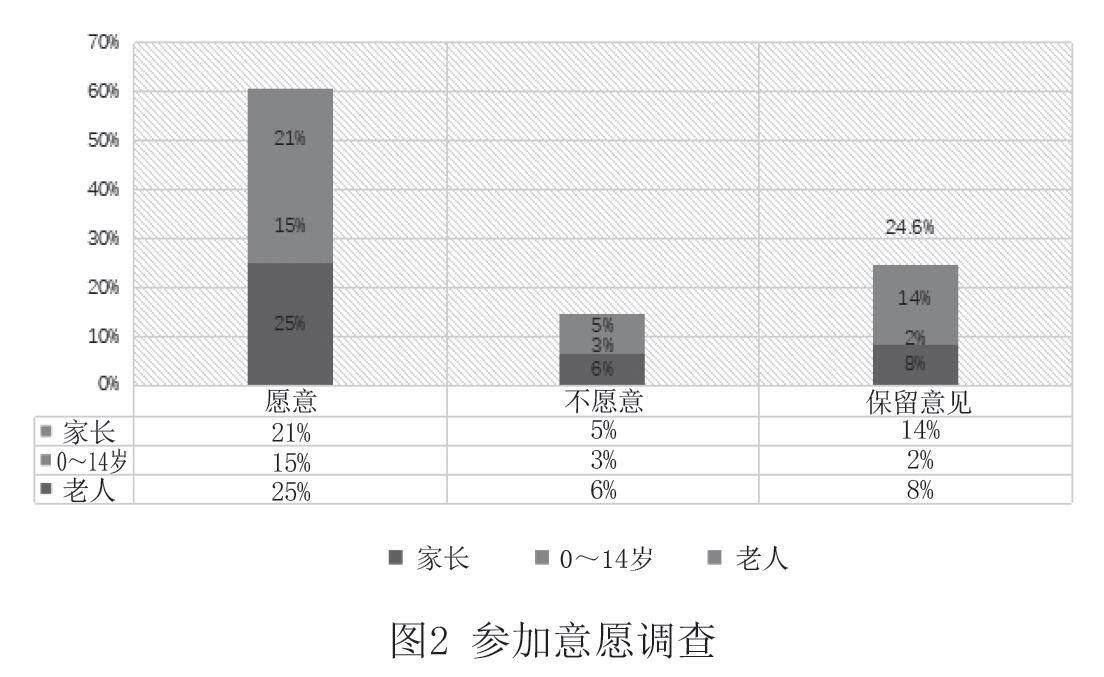

借鑒國外發展經驗,國內推動社區老幼共融發展也不斷地進行探索。武漢童心苑是把養老院開進幼兒園,2003正式實踐“老幼同養”的模式;南京鎖金村幼兒園2002年嘗試把社區老年照料中心設置在幼兒園,踐行老幼共養等等;這些老幼共養的實踐模式均因各種原因未形成長效推廣機制。為了更好地分析老幼代際共融模式,針對老幼代際融合模式的受眾群體,隨機對500位60歲以上生活能自理的老人、4~14歲的兒童及其家長進行訪問調查,其中老人200人、家長200人,均占調查人數的40%,兒童100人,占20%。根據調查數據,如圖2所示:60.6%的訪問者表示愿意參加老幼融合模式,其中老人的占比最高;14.8%的調查者明確表示不愿意參加或者將自己家中老人或孩子送到老幼共養機構;24.6%的受訪者對該模式持保留意見。對于受訪者而言,更多的顧慮在于老幼共養的安全是否有保障、疾病的防范是否到位、管理者是否專業等方面。總體來看,已有超過半數的人表示參加的意愿,這對該模式的發展有著較大的推動作用。

3 “一老一小”社區代際共融模式的挑戰

3.1 模式覆蓋不廣泛

與國際的老幼代際融合相比,國內相關老幼共養的案例總體上表現出目前我國的老幼社區代際融合三種基本模式:代際互動融合、代際共養項目、代際空間融合。前兩種模式是通過老幼之間開展若干次的互動活動,比如共同做游戲、定期開展互動實踐活動、關愛活動等等,活動模式和內容都是相對簡單和易于執行的。第三種模式是基于公共區域共享,在“多代公寓”群中,將不同年齡段和不同族群的人聚在同一屋檐下,包括老人活動中心、托兒所、小餐廳或咖啡廳等,提供購物、餐飲、護理等服務,從社區居住層面上加強老幼互動和交往,激發社區活力促進代際融合。

三種模式總體而言,在理念上,缺少中長期規劃發展的理念;在制度上,沒有形成制度化體系;在內容上,多為淺顯的活動互動交流,缺乏深層次的互動,內容的延續性較差;在主體上,多以政府為主導,從經濟支撐和運行過程都高度依賴于政府的投入和支持,缺少商業化的支撐,缺乏自我發展的社會化動力。這些因素的存在,大大影響了現有的老幼代際共融模式的大范圍推廣。

3.2 安全保障不充分

(1)公共活動場所的安全保障不足

目前,在我國的絕大多數社區中,其公共活動場所的功能較為單一,要么為老人活動區域,要么是兒童游樂區域。在這些活動場所,對于他們的安全保障不夠充分,存在較多的問題。對于老年活動區域而言,環境設備基本上為相對安靜的、較為寬闊的活動區域,比如棋牌活動區、閱讀報紙區,或者太極運動區等等;在這些區域更多地考慮的是設施場地的便捷性、方便性。而對于兒童而言,其本性是具有朝氣和活力的,更喜歡在一起嬉戲玩耍,需要在樓道、場地、廁所等地方考慮其安全性,防止各種意外傷害的發生。相對而言,對于老人和兒童而言,同時能夠滿足雙方活動需求、相對安全的場地設施類型較少,在一定程度上無法保證老幼活動公共場所的安全性。

(2)老幼身心健康保障不足

在早期的各種老幼社區代際模式中,老幼心理健康的保障嚴重不足。例如在南京鎖金村的老幼共養模式的摸索中,出現了一些影響老人和兒童雙方身心健康的不和諧的現象。有些老人對長期進行的老幼同樂活動不感興趣,甚至開始厭煩吵鬧;孩子們日常的生活、學習可能影響老人的休息,這些不和諧的因素都會影響雙方的身心健康。因此社區在實行“一老一小”代際共融時,就必須要在硬件和軟件上考慮如何處理好這些因素的影響。

3.3 教育設計不系統

從國內目前的社區代際融合的內容設計而言,主要趨向于互動活動的組織和開展,比如組織老幼共同參與歌唱比賽、書法活動等,通過活動來增加老人和兒童的感情交流,實現老幼同樂,在一定程度上滿足老人和兒童的情感需求。這種活動的內容設計通常形式較為單一、內容更多地具有一次性和娛樂性特點,而不具備長久的系統性和專業性。

隨著信息時代的發展,對老人而言,行動和思維的遲緩會影響其接受生活中信息化處理的能力,比如不會使用智能家電,不會使用智能手機或者即使會使用也不是很熟練,這會影響老人在生活中的便利性和安全性。于他們而言,更需要手把手教他們學會使用電子產品。而這類課程的學習一般情況下不是一次兩次課或者活動就能掌握的,這需要設置系統性和專業性課程,定期地給老人上課,才能確保他們能夠更好地學會。而恰恰是兒童,對于信息產品的使用會更熟練,他們也比成人要更具有耐心,可以一對一的教老人,讓他們更快地掌握使用方法。

目前的社區老幼代際共融的內容通常采用線下活動的模式開展,其形式較為單一,老人和兒童在享受這種共融互動的空間、時間受到很大的限制,這極大地限制了這種代際共融發展的深度和廣度。

3.4 人才保障不到位

隨著我國老年化進程的推進,社區信息化程度越來越高,在老幼共養的迫切形勢下,對所承擔的老人和兒童服務保障的專業性提出了更大的考驗。據調查數據分析,目前國內的社區老幼代際模式中的從業人員要么是具備養老經驗的,要么是具有育幼經驗的,基本沒有兩者兼顧的工作人員。兩者不能兼顧,老幼代際活動的設計也就缺乏專業性、系統性,進而對整個老幼代際共融帶來很大的問題。

同時在這些人員中,無論是老年的還是兒童的從業人員,因其在社會中的地位較差、工作的流動性較大、勞動強度大、工資收入較低、學歷水平低等原因,面臨經常性的離職、退出特性,眾多的因素迫使著社區老幼代際共融面臨著人員配備不足,專業人才保障不到位的挑戰。

4 “一老一小”社區代際共融模式的優化路徑

4.1 政策制度支撐,典型模式推廣

(1)立足政策,引入聯動發展模式

目前,在國家的相關文件發布后,江蘇省發布了《關于促進養老托育服務高質量發展的實施意見》(蘇政辦〔2021〕75號),隨之南京、無錫、蘇州、徐州、常州等紛紛結合各市實際,出臺市級“一老一小”整體解決方案。在各地的方案中,都涉及了從總體上完善養老托育服務規劃、健全基本養老托育服務制度等等。

而為了更好地推廣老幼代際共融,需緊抓國家、地方政策的支持,建議在老幼社區代際共融領域從政策制度上給予明確,明確模式發展的基本原則、組織的實施、審批的手續、服務的規范要求等等。同時,由于我國的養老、托幼的管理屬于不同的政府部門,要在部門之間實現溝通、協調和合作,共同謀劃老幼共養,從而更好地實現“一老一小”的社區代際共融。

(2)典型先行,輻射推廣

目前在老幼社區代際共融的模式下,全國存在著一些典型的案例,如南京譯林教育管理咨詢有限公司落地南京市多個社區的卜卜樂寶寶屋項目、常州天寧、浙江紹興、安徽銅陵市銅官區官塘社區的“雙齡共養”項目等等。總體看來,老幼社區代際共養的模式更多地分布于東部經濟較為發達的地區。后續,各省市可以以點帶面,在一個地區先樹立完善這種模式的典型案例,以典型來總結經驗,改善不足,進而逐步推廣到全市全省;通過支援服務等形式推廣至西部,帶動全國的輻射推廣。

4.2 強化分區管理,保障身心健康

老幼社區代際共融的空間部分需要考慮各自的獨立性,也要充分考慮雙方的代際互動性,更要考慮其安全性。考慮設置相關的共融空間,比如共融的生活區域、共融的學習區域、共融的活動區域,這就成了老幼代際共融必須考慮的問題。

共融的生活區域。體現在老年人和兒童的飲食基本都是清淡、注重營養。生活區域的共享能夠把老年人的節約意識潛移默化地影響兒童,在點滴細節間讓孩子養成良好的愛惜糧食、杜絕浪費的好習慣;同時也能夠把兒童喜歡的一些改良口味的飲食比如蛋撻、小點心帶給老年人,讓老人在清淡的飲食中增加一點調劑。

共融的學習區域。設置一些“老”“小”都喜歡的課程,比如樂器類、棋類課程、傳統文化課程、歌唱課程等等,讓老人和孩子可以根據自己的喜好在同一個區域學習,甚至在同一個教室學習。通常,老人的學習態度比較端正認真,孩子的學習能力比較強,兩者在這種區域能夠互補,實現共融共學。

共融的活動區域。老人一般是喜靜的,兒童一般是活潑好動的,但在共融的學習區域,老人的棋類活動、閱讀行為能夠讓孩子體驗一種同齡人無法給予的樂趣,孩子們可能在老人的引導下,愛上這類棋類活動,喜歡上閱讀。而孩子們的爬上爬下、活潑的娛樂活動又能給老人帶來童趣,保持心態的年輕,享受孩子帶來的幸福感。

4.3 發揮老幼專長,做好教育設計

在代際互動過程中,“老”一般扮演良師益友角色,這對于優秀傳統文化的傳承有了較好的傳授者。在老幼代際共融的過程中,應廣泛開展以中華優秀傳統文化為主題的多維實踐活動,名著經典誦讀、名勝古跡考察、名人故居參觀、博物館現場教學,組織項目通過申請社會教育的相關資金,每個模塊都可以形成系列的、專業性較強的課程。兒童可以進一步學習從天人合一的哲學思想到仁義禮智信的倫理道德、從上下求索的鉆研精神到以天下為己任的家國情懷,加深理解優秀傳統文化無比厚重的精髓。

在代際互動過程中,“小”通常扮演著活潑快樂創新的角色。隨著老人年齡的增長,對新興的各種信息產品絕大多數不是很熟練地操作。此時,可以發揮“小”的優勢,他們不僅動手能力較強,也會比成年人更有耐心。因此在專業人士指導下,設置簡單易學的各類信息技術操作課程,比如家電系統操控(包含網絡電視、智能洗衣機等等)、電腦及相關軟件的初步使用,讓他們一對一、手把手地教會老人基本操作,讓老人能夠更好地適應社會,享受生活。

4.4 發揮院校職能,培養綜合人才

在社會的老年進程發展下,從事養老服務、兒童照護的專業人士越來越多,不乏很多專業院校畢業的學生,這種專業人士的上升基本體現在“老”“小”的單個服務上,而對老小綜合照護、教育、管理人才上較為缺乏。首先,可以充分發揮各類院校的職能,在高等院校、職業學院中借助養老或者育幼的相關專業,結合原有的教學力量,開設養老、托幼教育相結合的專業,建設老幼同養的各類專業課程,展開專業的理論和相應的實訓實踐。其次,依托院校,借助原有的養老、育幼專業資源,加大融合,努力開展交叉培訓,最大限度地發揮現有的社會教育服務人員的各種優勢,在社會范圍內培養能夠兼顧養老與育幼的專業服務人員,從而能夠在較短的期限內較好地緩解老幼共養人才短缺的壓力。最后,強化激勵措施,從老幼共養的從業人員的薪酬待遇入手,在社保方面可以采取分級優惠政策,在行業補貼可以考慮其特殊性,加大補貼力度,從而讓這類從業者能夠更加安心、更加投入、沒有后顧之憂地工作,提升其工作滿意度。

5 結語

“一老一小”社區代際共融是一種融合理念,從時間和空間上都能為老幼同養創造可能。如何營造“一老一小”代際共融的社區,這需要統籌政府、社區、社會組織、企業等多元主體協同參與。通過“一老一小”的代際融合,在代際互動中充分發揮老年人的自身潛能,讓老人能夠繼續實現自我價值,豐富晚年生活;同時也能夠減輕現代家庭的育幼壓力,給年輕人提供更多的就業機會,讓他們更好地投入工作。“一老一小”的社區代際共融的養老托幼模式有望得到長足的發展,從而助推我國新型城市社區的建設和發展。

本文系2023年度江蘇省社科應用研究精品工程社會教育(社科普及)專項課題“‘一老一小社區代際共融模式的現狀及優化路徑研究”研究成果,項目編號:23SJC-21。

(作者單位:徐州開放大學)