物象、意象、語象:記敘文寫作中形象思維的培養路徑

鄭曉玲

摘 要 學會記事是初中生記敘文寫作能力中重要的一項。在實際寫作教學中,學生作文呈現出事件單一、敘事平淡、情感虛假等問題。在記敘文寫作中形象思維占主導,教師結合形象思維發展的三個階段(物象、意象和語象),設計進階式寫作任務和過程性指導,可促進學生形象思維的發展及記事作文水平的提升。

關鍵詞 形象思維 記事作文 寫作任務

《學會記事》是統編七年級上冊第二單元的寫作內容。從教材編排位置來看,是對初中生寫作入門級的要求;從教材內容看,學會記事又是寫人作文的基礎,因此,寫好記事類作文對初中生記敘文寫作有著重要的鋪墊作用。在實際教學中,一方面,學生的作文呈現事件單一、敘事平淡、情感虛假等問題;另一方面,很多教師只滿足于傳授敘事技巧,較少從寫作思維的層面進行過程性指導,這樣很難真正提升學生的記事作文水平。

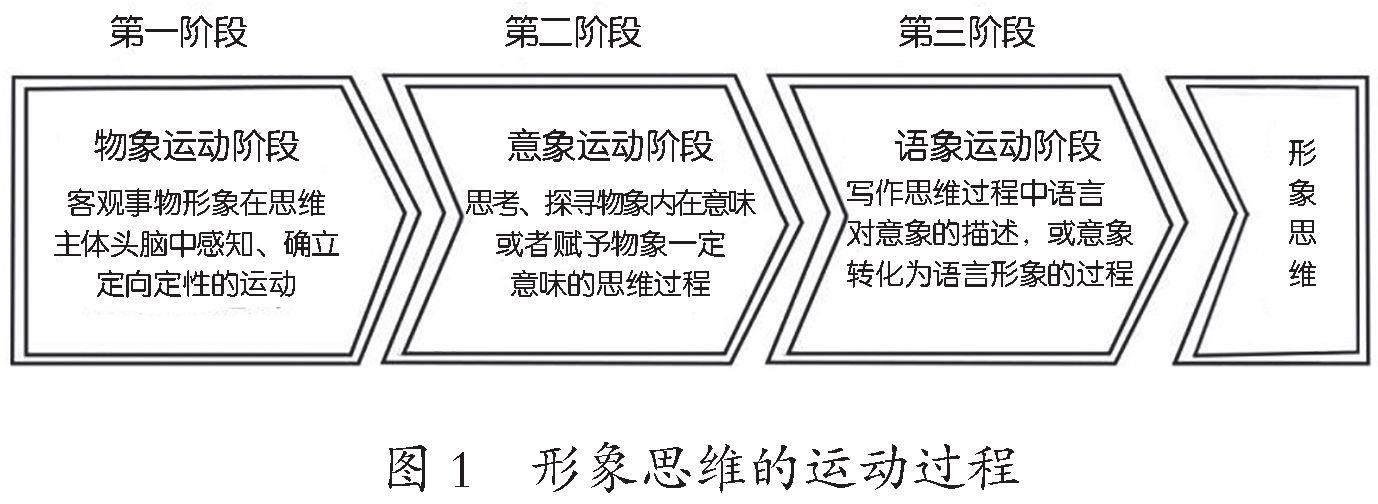

《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)課程總目標第6條提出:“積極觀察、感知生活”“培養語言直覺,提高語言表現力和創造力,提高形象思維能力。”《現代漢語詞典》(第7版) 對形象思維的解釋是:“文學藝術創作過程中主要的思維方式,借助于形象反映生活,運用典型化和想象的方法,塑造藝術形象,表達作者的思想感情。”可見,在以記敘、描寫為主的記敘文寫作中,形象思維處于主導地位,即作者運用形象思維描述世界,給讀者建構一種語言藝術形象。形象思維的運動過程可分為三個階段,即物象運動階段、意象運動階段和語象運動階段(見圖1)。教師借助形象思維發展的規律,依據《學會記事》的單元寫作目標,設計階段性寫作任務,可幫助學生逐步提升形象思維和記事作文水平。

一、多元中建構:分類整理、辨析篩選寫作素材,感知、確定“物象”

只有正確解決材料的問題,才能談寫作技巧的問題。很多學生害怕寫作是因為缺乏寫作素材。而像“送傘”“公交車上讓座”“半夜生病家長送我去醫院”這樣的事件在學生記事作文中屢屢出現。即不知道寫什么,或寫作內容單一,寫作思路狹窄等問題較為普遍。

根據形象思維發展的第一階段——物象運動階段的特點,設計任務幫助學生學會感知生活、篩選確立適合中心需要的物象,即事件。

1.搜集素材,分類整理

學生并不缺少寫作的素材,而是缺少發現素材的“眼睛”。每個學生都有自己熟悉的人、事、物,這些都是學生自己獨有的珍貴寫作礦藏,教師的職責就是幫助學生喚醒這種感知,引導他們去深入探索并發掘這些礦藏,發揮其應有的效用。讓學生在實際生活中養成精密觀察跟深入思考的習慣,是寫作前的一種準備。因此,教師可以設置以下任務。

任務一:做生活的有心人,參考下面的觀察提示,每天寫一則日記(至少幾十個字)。

觀察提示:

A.媽媽每天早晨是如何給你準備早餐的?

B.爸爸到家后的第一件事是什么?

C.你最喜歡校園里的哪個角落?

D.你同桌平時背什么樣的書包,愛看什么方面的書籍?

……

任務二:填寫以下表格(見表1),將自己寫的日記進行分類整理。

學生看到的、經歷的和感悟到的這些素材,都可以成為寫作的一顆種子。任務一基本沒有設置什么框框,學生可以寫自己最熟悉的人和事及最想表達的情感等。加入觀察提示幫助學生養成細心觀察、勤于思考的習慣。初中階段記敘文寫作主要以敘事、寫人、寫景為主,任務二依據這個標準引導學生對素材庫進行分類整理。

2.分析判斷? 篩選素材

學生多方面搜集整理素材,可以豐富自己的素材庫,但不是所有的素材都適合寫進作文,如何挑選最恰當的素材?這需要寫作主體的理性思考。初一學生正處于思想發展期,寫作教學要幫助學生形成積極向上的價值觀,能夠用陽光的心態看待問題、分析問題,多描述積極體驗,使之充滿“正能量”,在情感發育的良性循環中成長。為此,教師可設置以下任務:

任務一:從自己的日記中挑選一篇素材,完成作文:《那一次,我真? ? ? ? ? ?》。

(題目來自統編語文教材七上第二單元寫作實踐二)

任務二:對比以下同學習作事件概括,從讀者的角度思考評價:什么樣的事件值得寫進作文?

①參加軍訓或是校園值周,真累。

②家里的狗生病去世,真難過。

③課前講《西游記》聲音太小聲,被同學們嗤笑,真尷尬。

④家人忘記給我過生日了,真傷心。

⑤媽媽(陌生人)送(借)傘給我,真感動。

⑥考試不認真,成績不理想,真后悔。

⑦與同學發生誤會后,自己拒絕道歉,真后悔。

⑧倒垃圾不小心,給環衛工人添麻煩,真愧疚。

⑨爺爺為我精心制作書架,真感動。

任務二的九個事例是從學生習作中挑選出來的,很有代表性。同樣是生活小事,素材①②③④只是表達當下的一種情緒或心境,素材⑤落入俗套,甚至有虛假成分,素材⑥⑦⑧表達自己對學習、生活中言行的反思,素材⑨是對親情的理解與感動。通過比較辨析,學生發現有意義的事件,容易引發讀者的思考、得到共鳴。由此歸納得出:寫進作文里的事件,不僅要真實、新穎,最重要的是要有一個有意義的主題。

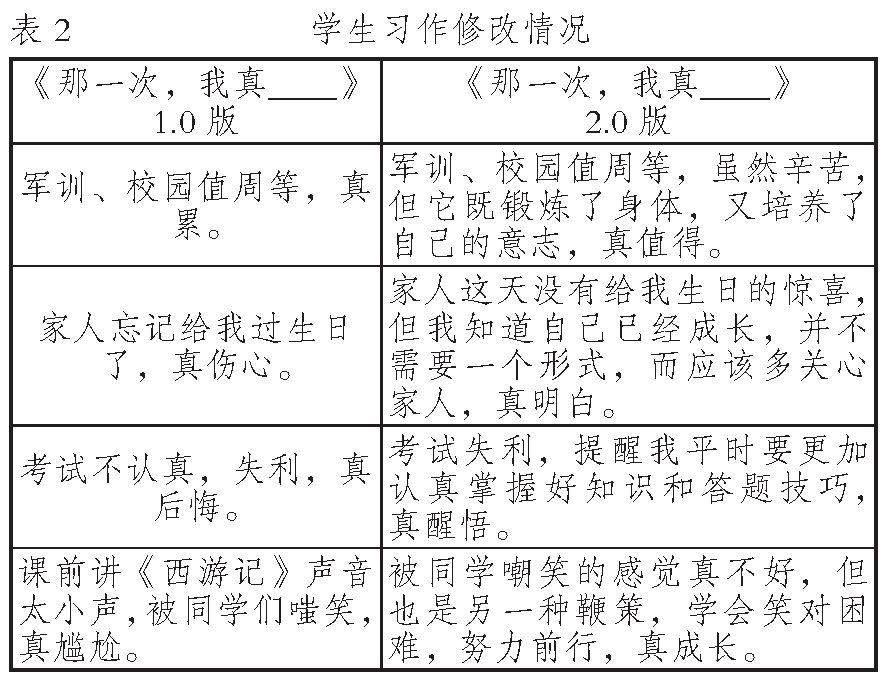

同一件事,敘事角度不同,其意義也不一樣。經過思考,學生對習作做了以下修改(見表2)。

顯然,改版后的事件內容在中心立意上更積極向上,更符合讀者的閱讀期待。

二、比較中歸納:合理安排詳略,變化敘事結構,轉“物象”為“意象”

確定“物象”之后,寫作主體要思考、探尋物象內在的意味或者賦予物象一定意味,才能達到意象思維階段。由物象轉變為意象的途徑,除了找到物象(事件)自身的本質屬性,即它存在的價值和意義,還可以把物象(事件)放在一定的環境背景中,完成意象的構成。

在記事作文中,合理安排內容的詳略和敘事結構,能賦予事件一定的意味,呈現作者想表達的中心。烏申斯基曾說過:“比較是一切理解和思維的基礎,我們正是通過比較來了解世界上的一切的。”比較能更好地辨別相似事物的異同點。教師設計寫作任務時,引導學生運用比較的思維方法,加深認識,促進意象思維的形成,突出事件的中心。

1. 合理安排詳略,明確中心

提升記事的寫作能力,需要反復地學習、訓練,達到“螺旋式上升”。學生在小學階段已經學習了如何寫清楚一件事,即交代好記敘文的六要素、記事要有詳略。但七年級學生作文依然存在敘事不具體、詳略不當等問題。為此,教師可設置以下任務。

任務一:給下面這段文字“添枝加葉”,把它寫得豐滿、生動一些。

那天放學回家,我不小心摔了一跤,手受了傷,校服也磕破了。回到家里,爸爸、媽媽、爺爺、奶奶都很心疼,囑咐我以后走路要小心。

寫作提示:

①添加細節,如為什么摔跤,摔跤時的慘狀,長輩看到后心疼的目光等;

②融入情感,寫出自己的感受和心情。可以在敘事之中融入個人情感,也可以在結尾處抒發情感,以此點題。

任務二:比較A、B兩位同學的習作,思考評價兩個片段表達的中心的差異。

A.我漫不經心地走在回家的路上。“哎喲!——啊!”突然,我被一塊長滿了苔蘚的石塊絆倒,徑直摔進了路旁的荒地里。碎石擠壓著手臂,傳來一陣陣刺痛,掌心脫皮了,變得通紅,火辣辣的痛感在寒風侵襲下愈發明顯。校服也磕破了,上面沾著些許塵土。我雙眼微閉,咧著嘴,緩慢地站了起來。手上的試卷被攥得不成模樣,試卷一角也不知所蹤。我只好低著頭,無力地向家的方向挪去……

B.終于到家了,屋外的爺爺奶奶先是朝我一笑,隨后面色凝重起來:“好孫兒,你這是怎么啦?快進屋!快進屋!”安頓我坐好后,他們連忙喚來我的父母。不一會兒,四道身影出現在我的視線里,他們無一例外地向我投來關懷的目光。奶奶輕撫我的手臂,母親輕輕吹了吹我的傷口,細心地涂上了碘伏。就連平日里嚴厲的父親仿佛也變得溫柔,扶我到臥室休息。我躺在床上,感受這人間至情,身體的傷痛正在一點點消逝……

任務一的寫作提示給學生搭建了支架,指導學生具體描繪有質感的畫面,抓住某一瞬間,將瞬間延長,鋪排各種相關細節,多維度加以渲染,把簡單的事件寫得豐富具體且具有情感。

任務二比較分析A、B兩位同學的習作,發現寫作重點不同,中心也不一樣:A同學詳寫自己摔倒的過程,表達因走路不小心摔倒而傷心難過的心情;B同學詳寫摔倒后家人的關心愛護,表達對家人的感激之情。通過典型案例的對比,學生容易理解事件詳略安排與中心的關系。

2. 巧妙設置波瀾,凸顯中心

“文似看山不喜平”,記事除了要寫清楚、具體,還得寫生動。事件的呈現方式(敘事結構)不同,表達的意味(中心)也就不一樣了。七年級上冊第二單元課文《散步》《秋天的懷念》的敘事結構巧妙,是學寫記事的范例。七年級的學生還較缺乏邏輯思維能力和整合能力,教師可借助思維導圖的形式幫助學生梳理結構,再放手讓學生在課外閱讀的名著中歸納總結方法。具體任務如下:

任務一:梳理《散步》的寫作思路,完成敘事結構圖(見圖2)。

《散步》這篇散文的結構巧妙在:作者在敘事中加入了小說的筆法,一家人在散步過程中出現一些小的“分歧”(波折),正是在解決這些“分歧”(波折)的過程中,讓讀者感受到一家人的互敬互愛、尊老愛幼等傳統美德。學生借助完成敘事結構圖,直觀領會設置波折對呈現文章主題的作用。

任務二:課后比較閱讀《西游記》中三打白骨精、三借芭蕉扇等故事,找出它們在敘事結構上的相同點,繪制一份記事作文自查清單(見表3)。

《西游記》是七年級上冊必讀名著之一,其中“三打白骨精”“三借芭蕉扇”等故事大家耳熟能詳,這些情節寫得波瀾起伏,扣人心弦,呈現出“進展—阻塞—再進展—再阻塞—再進展—完成”螺旋上升的情節發展方式。在雙方矛盾逐漸強化和不斷解決的過程中,人物形象特點及作品主題得以彰顯。

每個人在實現自己理想的過程中,總會遇到困難障礙。寫作時,真實地再現這種矛盾,恰當敘寫人物為解決矛盾所做的努力,可以突出作品的中心。任務二繪制的自查清單,是學生在完成前面任務基礎之上的方法總結,也是師生共同合作的成果。利用這樣的過程性評價量表,學生可以將記事作文寫得更生動、中心更突出。

三、遷移中演繹:綜合語境、寫法,情理交融,化意象為語象

語象思維就是語言與意象的交融過程。新課標在對第四學段“交流與表達”的目標中提出:“寫作要有真情實感。”記事作文如何寫出情感?關鍵要錘煉語言。高爾基說:

“文學就是用語言來創造形象、典型和性格,用語言來反映現實事件、自然景象和思維過程。”語言作為一種形式因素,決定整個寫作思維的結果。教師可通過課內精讀重點詞句、微點訓練、片段仿寫等方法,逐步提升學生遷移運用語言的能力,促進語象思維的形成,使記事作文富有真情實感。

1.結合特定語境,選用恰當字詞表達情感

語境是語言使用的環境,在不同的語境中,個體能夠賦予語言獨特的含義。寫作時需要結合人、物所處的背景環境等,運用恰當的詞語,表達情感。教師可在課內精讀的基礎上布置仿寫任務。比如以下任務:

任務一:模仿《秋天的懷念》中母親的動作描寫,寫一個片段。

任務二:對比分析兩段文字中加點詞的表達效果。

我狠命地捶打這兩條可恨的腿,喊著,“我可活什么勁兒!”母親撲過來抓住我的手,忍住哭聲說:“咱娘兒倆在一塊兒,好好兒活,好好兒活……”

——《秋天的懷念》片段

媽媽下班回來了,看著我涂得紅紅的手掌心,立刻過來抓住我的手問:“怎么啦?疼嗎?”我連忙解釋:“走路不小心,在學校樓梯摔了一跤……”媽媽一看我沒什么事,就開始責備我:“這么大的人,走路不會當心一點嗎?”

——學生習作片段

在《秋天的懷念》中,母親看到捶打雙腿、自暴自棄的“我”,急忙上前阻止,動作“抓”顯得迅速、用力,表現母親對“我”的關愛。而學生習作中的動詞“抓”明顯不符合語境,盡管媽媽看到“我”受傷內心很急切,但此時“我”的手已經受傷,出于常理是不可能用力去抓,改用“握”則更合適。同樣的詞語在不同語境中,產生不一樣的情感表達效果。教師適當利用學生習作中的反面事例作為教材,能幫助學生加深理解,并借助課內所學,靈活使用語言來表情達意。

2.綜合運用多種寫作手法,表達情感

在記事作文中,不僅要對人物的細節進行描寫,還可以使用環境描寫、側面烘托等多種手法,讓情感表達得更富感染力。除了借助課文的閱讀教學,教師也要相信同伴榜樣的力量。每次優秀習作的展示,都能激發學生學習、模仿的興趣。教師可布置以下任務。

任務一:以《這天,我回家晚了》為題,寫一篇記敘文。

(題目出自七年級上冊第四單元寫作實踐二)

任務二:比較三位同學的《這天我回家晚了》習作片段,辨析其情感及寫作手法的異同。

片段1:時至立冬,天氣愈發寒冷。晚自習下課,剛到家的我一臉倦容地坐在椅子上。“超,今天煮這個湯給你喝哈。”“嗯。”我瞄了一眼,漫不經心地應道。母親聽后,高興地忙碌起來。不一會兒,一碗熱氣騰騰的湯便從鍋中盛了出來。我一看:奶黃的湯體里,翠綠色的裙帶菜分外靈動,白嫩的豆腐可愛萬分,熱氣混著湯的清香令人垂涎三尺。我的心情仿若好了許多。

片段2:母親的電動車在路上緩緩行駛著,刺骨的寒風撲面而來,手被凍得僵直,心卻是暖暖的。到了家中,四周的氣溫好似都升高了許多。這時,我總能喝到一碗父親早已為我準備好的熱氣騰騰的湯,溫暖的湯汁將我的四肢百骸都融化了,這碗湯好似承載著父親對我濃濃的愛。

片段3:幾分鐘后,抽油煙機停止了運轉,一切又變得寂靜。接著,一陣輕盈的腳步聲傳來。是媽媽!她手里端著一碗香噴噴的陽春面。“面條還有點燙,你等幾分鐘再吃。”媽媽摸了摸我的頭,溫柔地說。看著媽媽紅紅的眼角以及快睜不開的眼睛,我的心中滿是溫暖與感動。

同伴的優秀作文能起到很好的示范作用。任務二的三個習作片段題材內容接近,抒發的情感主旨相似,都表達對父母的感激之情。他們寫法的不同之處在于:片段1對這碗裙帶菜湯觀察仔細,描寫細膩生動,融情于“湯”,別有韻味;片段2通過前后環境的對比(溫度的變化),烘托出寫作主體內心的感動與溫暖;片段3用飽含深情的筆墨描寫媽媽的神態、動作、語言等,最后直接抒情。教師借助優秀學生習作,通過同異綜合比較法,幫助學生學會綜合運用多種寫法抒發情感。

3.辯證思考、情理交融,寫出真情實感

葉圣陶曾提出“要寫出誠實的、自己的話”,認為寫作要寫真實的,用真誠的態度寫,用認真的心思寫。寫作不是單純的技能,文字是一個人品行和知識的體現。寫作訓練是塑造學生健康人格的重要途徑。記事作文的結尾,很多同學都會用議論抒情的語言來升華主題,但往往都比較空洞,甚至濫用“媽媽我愛你”這樣的語句等,情感多與內容不匹配。

因此,要想讓學生寫作走向更高層次的清明和理性,不僅日常閱讀教學要滲透“課程思政”的理念,而且在作文題目設置上,須給他們以真正的問題及思維路徑,推動寫作主體進入深度思考。比如,在布置《那一次,我真? ? ? ? ?》寫作任務時,教師可以這樣設計問題:

步入初中以來,你和同學、老師或是家長之間發生了哪些溫暖、快樂、感動……的事情,其中有沒有哪一次帶給你很強烈的情感沖擊或對你產生較大的影響?請你篩選出其中一件真實發生的、對你有意義的事件寫下來。

此外,在過程性寫作指導中,教師也要適時抓住學生作文出現的問題,進行深入探究。比如,當學生作文大量出現類似“家人沒有給自己過生日就非常遺憾、非常生氣”的事件時,教師可以這樣設問:“在你成長的道路上,父母給你過了幾次生日?你記得父母的生日嗎?”“遇到問題的時候,你是否只想過自己能得到什么,有沒有想過我能為他人做什么呢?”……讓學生產生價值的沖突和思維的矛盾,促進情與理的相互交織、相輔相成。這種辯證能力共同推動著主體寫作思維活動的進程,完成形象思維的建構。

總之,形象思維運動過程復雜,感性思維和理性思維等相互交融,相互影響。培養形象思維對記敘文寫作有重要的推動作用。需要注意的是,本文述及的基于“學會記事”能力提升的任務設置,與形象思維的三個發展階段并不絕對對等。但只要有助于形象思維的建構和學生寫作水平的提升,這也未嘗不是一種探索。