學習任務群視域下的統編語文教材使用理路探析

李金云?翟倩

摘 要 學習任務群視域下的統編語文教材使用發揮學生的能動性和自主性,以任務驅動探究學習,具有整合性、結構化、語境化特征。文章從學習任務群的視角來看,統編語文教材使用向單元統整、以學為主、層級進階轉變,而以統整的思維確定教學目標、規劃學習時序設計層級任務、在語境中提高語言運用能力是教材使用的策略。

關鍵詞 統編語文教材 學習任務群 教材使用轉向

學習任務群是《義務教育語文課程標準(2022年版)》的一大亮點,統編語文教材使用是當下教育關注的重點,從學習任務群的視角思考統編語文教材使用,詮釋統編語文教材使用的應有之義,有利于破除語文教材使用參差不齊的困境,以回應在新的語文課程標準背景下教材如何高效使用的現實訴求。

一、學習任務群視域下的統編語文教材使用內涵

語文課程標準提出學習任務群的安排注重整體規劃,根據學段特征,突出不同學段學生核心素養發展的需要,體現出連貫性和適應性。以核心素養為導向的學習任務群具有整體性、連貫性和適應性特征,整體性和連貫性體現了課程統整的視野,橫向劃分不同的學習任務群,縱向注重不同學段任務群的銜接,縱橫聯絡形成網狀的學習任務群運行機制,強調學生學習的適應性,順應了“以學為中心”的課程理念。語文學習任務群目的在于變革語文的學習方式。王榮生教授認為“語文學習任務群”是以促進“自主、合作、探究”學習方式為主要目的[1],突出學生在學習過程中的自主性和能動性,體現語文學科的實踐性。學習任務群由相互關聯的系列學習任務組成。學習任務群和學習任務呈包含關系,學習任務是學習任務群的子集。綜上所述,學習任務群體現了課程統整思想和“以學為中心”的課程理念,主要目的是變革語文學習方式,由聯系密切的層級學習任務組成語文學習。

基于對學習任務群的分析與認識,學習任務群視域下的統編語文教材使用既是課程概念也是教學概念。一方面,“教師使用教材”指在課程實施過程中,教師為了完成課程實施的任務,實現課程實施的預定目標,針對教材所做的一系列研究工作[2],將教材使用理解為課程實施,是將其放在課程層面上進行理解。另一方面,教材使用從“課程視角—層級說”和“教學視角—互動說”的視角來看[3],教材是課程內容的載體,是連接課程與教學的橋梁,教材使用既反映了課程實施的要求,又關注了學生的存在狀態,與其展開互動。學習任務群視域下的統編語文教材使用關注學生的主體性和能動性,具有以下特點。

一是整合性。學習任務群視域下的統編語文教材使用采用螺旋式上升的方式從局部到整體,有效整合教材內容和各個教學環節,幫助學生重點突破對語文學習要素的局部認識,從整體上揣摩、領會并掌握語文知識結構和人文精神內涵,提升學生的語言運用能力、思維表達能力、審美創造能力,增強學生的文化自信,全面發展學生核心素養。二是結構化。學習任務群視域下的統編語文教材整合性使用必然要求對教材進行結構化教學設計,結構化教學設計為達到整體目標搭建了“階梯”,是一種有序的、系統性的教材使用思維方式。三是語境化。語言情境以生活為源泉,將符號表征與生活相聯結,是喚起并重建概念的意義過程,具有文化特性,是歷史文化條件相互作用的場景模式,關注師生的文化語境與個體差異,是師生將靜態教材進行文化解碼與意義詮釋的過程。將客觀、抽象的教材生活化、經驗化,使教材使用融入生活境脈,推動語文學習在本體定位上由“知識—文本”向“言語實踐活動”轉變。

二、學習任務群視域下的統編語文教材使用轉向

1.更新教材使用認知:由單一篇目轉向單元統整

“單元統整”中的“單元”不是傳統意義上教材的第一單元、第二單元等,而是由大概念統領的一個學習單位或學習事件。新課標引入學習任務群,從某種意義上說就是要打破以課時、課文為組織單位的形式,構建便于以教學管理為主要的教學組織模式,讓語文學習回歸社會生活的本質[4]。學習任務群視域下的統編語文教材使用突破了教材編輯組織的限制,賦予了教師更大的教材使用自主權,基于學生更真實、更具體的需要,通過跨篇目、跨單元、跨教材去統攝、凝練、概括大概念,將學生的學習由碎片化、機械性的淺層學習轉變為整合性、生成性的深度學習。例如,八年級上冊第五單元選文分別是《中國石拱橋》《蘇州園林》《人民英雄永垂不朽—瞻仰首都人民英雄紀念碑》《蟬》《夢回繁華》,這一單元的整本書閱讀是《昆蟲記》。按照“中華優秀文化”的主題將《中國石拱橋》《蘇州園林》《人民英雄永垂不朽—瞻仰首都人民英雄紀念碑》《夢回繁華》歸為一個單元;按照“探索大自然的奧秘”的主題可以將《蟬》與《昆蟲記》整合為一個單元。

2.轉變教材使用取向:由以教為主轉向以學為主

學習任務群是一種課堂教學,只是轉變了內在的主體,把以教為主變成了以學為主[5],教材研究的新趨向是關注學生使用教科書,不論是學者對學習任務群的認識,還是教材研究的新趨向,都說明了課程理念和教材使用取向發生了變化,即關注學生的學習。以教為主的教材使用過分關注學生對字詞的認寫和句篇的背誦,以及閱讀寫作策略方法的模板化學習,學生在語文教材使用中處于被動地位,教材使用側重語文的工具性,體現了一種功利化的教材使用取向。這種教材使用取向弱化了語文教材的育人優勢,淡化了學生語言文字學習過程中的動態體驗和意義生成。學習任務群視域下的統編語文教材使用關注學生使用教材的個體差異性、自主學習的過程、目標的達成、語言文字的運用、學習意義的建構,以學生素養的培育和德性的養成為最終旨歸。

3.變革教材使用方式:由線性排列轉向層級進階

學習任務群視域下的統編語文教材使用呈現“橫向聯系”和“縱向遞進”的多維關系。橫向上,學習任務群將聽說讀寫設置為“閱讀與鑒賞”“表達與交流”“梳理與探究”三個相互關聯的活動,體現了知識的記憶、理解、運用、評價、創造等層層遞進的學習過程,優化了知識結構。縱向上,學習任務群總體規劃,根據學段特征,突出不同學段學生核心素養發展的需求,相應地,教材使用依據課程標準和教材編排展開,呈現進階性特征和遞進性特征。例如,在“文學閱讀與創意表達”學習任務群的教學評價中,一年級到二年級側重考查學生對文學作品的大概感受,三年級到四年級側重考查學生對文學作品語句的體會與賞析,五年級到九年級側重考查學生對文學作品的領悟與體驗,關注學生對文學作品的研討、交流及自身的認識、理解與表達。學習任務群視域下的統編語文教材使用層級進階有利于為學生提供整合性的、結構化的知識體系,摒棄簡單的知識逐點解析、技能逐項訓練的線性排列和重復,使學生思維在任務驅動和真實語境活動中由低階向高階漸進式發展。

三、學習任務群視域下的統編語文教材使用策略

學習任務群視域下的統編語文教材使用學理闡釋是為了更好地指導教學實踐活動,下面以七年級下冊第二單元為例,探索學習任務群視域下的統編語文教材使用策略。從單元特點看,這一單元的人文主題是“家國情懷”,對應“文學閱讀與創意表達”學習任務群,選文有《黃河頌》《老山界》《誰是最可愛的人》《土地的誓言》《木蘭詩》,寫作主題是“學習抒情”,綜合性學習主題是“家國天下”。從單元導語及該學習任務群的學習內容和教學提示來看,本單元旨在學習革命故事和歷史人物事跡,感受不同時代、不同崗位模范人物的家國情懷。

1.立足教材本體價值,以統整的思維確定教學目標

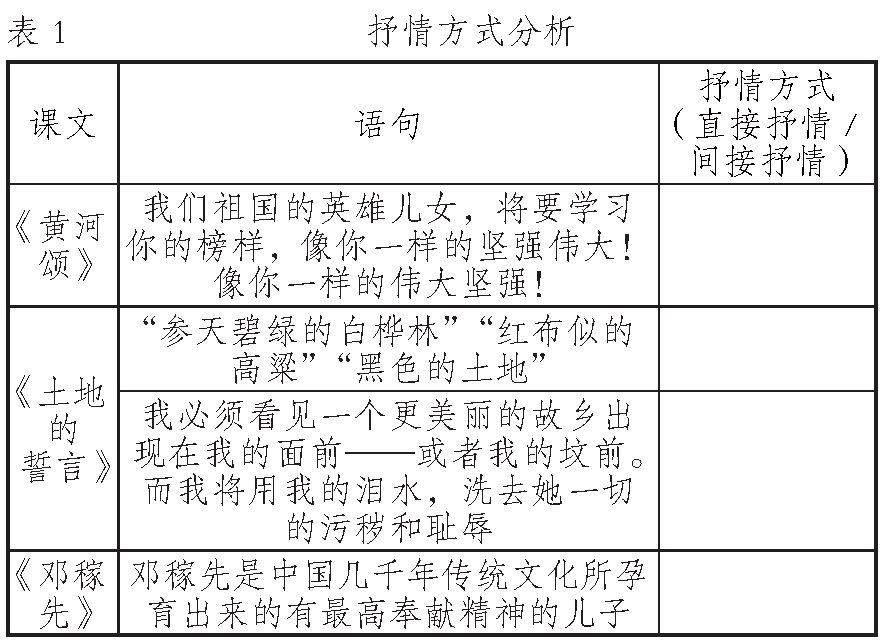

首先,以國家意識形態為綱,厚植國家認同。圍繞將什么編入教科書中、將什么排除在教科書之外的“正式知識”的爭論,事實上蘊含了更深層次的政治、經濟、文化和歷史的聯系,學習任務群視域下的統編語文教材使用合理“引領”了師生的政治信仰和價值追求,教師在教材使用中需要從宏觀角度堅持正確的價值觀念,潛移默化地熏陶、感染學生,引導學生的價值選擇、培育學生的家國情懷、厚植學生的國家認同。這一單元的人文主題是“家國情懷”,單元的選文、“學習抒情”的寫作及“家國天下”的綜合性學習都緊扣主題,展現了國家和民族的凝聚力,激發學生的愛國主義情感。從總體上“規定”了該單元人文思想的價值旨歸,引導學生的情感體驗取向。其次,以主體全面發展為本,培育核心素養。學習任務群視域下的統編語文教材使用應從中觀角度關注學生個體的全面發展,培養有理想、有道德、有本領的社會主義的建設者和接班人。從人的全面發展審視和使用教材,調動學生對學習的積極主動性,真正實現由“教材”到“學材”的轉變,培育集致知、怡情、誠意、躬行于一體的主體。“家國天下”的綜合性學習是對單元課文學習和寫作學習的綜合運用,通過故事會、朗誦會、名言展示會等活動,使學生在活動中學以致用,深化對抒情方式的認識,并在實踐中品悟仁人志士的崇高理想,知道幸福生活的來之不易,這一過程是對學生文化、語言、思維及審美素養的整體歷練與發展。最后,以學科本質屬性為根,注重語言文字運用。語文學科的本質屬性在發展變化中最終聚焦于“學習語言文字運用”。學習任務群視域下的統編語文教材使用需要教師從思想上轉變機械重復的字詞篇章的讀寫,注重真實語境中語言文字的運用、遷移。如學生通過對具體課文語句的分析(表1),辨析不同的抒情方式,并拓展分析已學過課文抒情方式,使學生“做中學、用中學、創中學”,把教材用活,使教材生活化,散發生命力和創造性。

2.優化教材內容組合,規劃學習時序設計層級任務

第一,單元大概念統攝全過程。教材使用需要根據任務群的類型進行內容重組,教材內容重組和重構的標準是單元大概念,單元大概念輻射并凝練了整個單元需要學習的核心知識、關鍵能力和必備品格,指明了選取教材內容的范圍。一方面,教師在確定單元大概念時要考慮學習任務群的定位和類型,語文課程標準對不同學習任務群在各個學段應該學什么和教什么給予了說明,旨在幫助教師明確教學目標。另一方面,教師需要依據教材的單元導讀、選文預習提示、課后習題確定單元大概念。教材單元導讀從整體上指明了整個單元的人文主題和語文學習要素,課文預習提示介紹了選文的創造背景及學習內容,課后習題也在響應整個單元和單篇課文的學習目標。例如,上文選取單元屬于“文學創意與閱讀表達”學習任務群,重點幫助學生獲得審美體驗,提高審美品位。同時,這一單元導語表達了兩層意思,一是指出了本單元人文主題“家國情懷”,二是指出了本單元學習的知識要素,即抒情方式,由此,這一單元大概念可以確定為“體悟家國情懷,辨析抒情方式”。第二,層級任務驅動逐步深入。“任務”是對“任務群”的分解與細化,同時,任務與任務之間不是并列排序的關系,而是層級遞進的關系。“結構化”則指這些任務是由內容到形式、由課內到課外、由閱讀吸收到表達輸出的一個富有邏輯聯系的整體。統編教材的編排本身就暗示了學習時序,教師在使用教材時可以根據這個時序設計層級任務。這一單元的任務有三個,任務一是根據課文語句辨析抒情方式;任務二是運用已學習的課文的抒情方式,以“家鄉情”為題,寫一篇作文;任務三是組織愛國人物故事會、愛國詩詞朗誦會、愛國名言展示會,開展綜合實踐活動。這三個任務暗含了從抒情方式的了解,到抒情方式的運用,再到抒發自身情感相關活動的組織參與,任務逐級深入,學以致用,體現了從知識到素養的轉化過程。第三,過程性評價促進反思改進。學習任務群視域下的統編語文教材使用是一種持續性的反思行動,過程性評價不僅是教師評價學生學習的工具,更是學生自主學習、自我診斷的腳手架。在完成任務的過程中,評價涉及學生對學習任務的領悟、對教學語境的感知、對學習活動的參與、對學習結果的反思,是對教師教學全過程及時、靈活、深入、可持續的“跟蹤”,使學生的學習行為不斷得到改進。例如,在“家國天下”的綜合性學習中,“愛國詩歌朗誦會”為學生提供評分標準(讀音、語調、節奏、表情、感染力、背景音樂等),使學生依據評分標準不斷提高詩歌朗誦水平,同時,“愛國詩歌朗誦會”的準備過程及正式比賽,對學生而言不僅僅是為了評判獲勝,更重要的是朗誦能力的提升、自我反思的叩問、愛國情感的體悟。

3.拓展豐富教材資源,在語境中提高語言運用能力

一是融通學科認知語境。凡是關聯語文學科必備知識、關鍵能力和核心素養要點的情境,均可認定為具有語文學科認知特性的情境。學科認知語境以學科為本位,關鍵在于知識的語境化,如辨析這一單元課文精彩語句的抒情方式時,引入已學過的課文(如《最后一課》),引導學生關聯前后學習內容,將抒情方式的認知遷移到其他課文,進一步區別不同抒情方式的差異。二是融合學生生活境脈。學生的生活經驗是學生將語言知識從符號轉化為邏輯形式及意義的中介,語言的學習不應停留在符號層面的文字上,而應與學生鮮活的生活相連接,由生活場景引發學生理性思考,實現由“課本情境”向“生活情境”的遷移,將符號學習深化為意義學習。在這一單元的抒情寫作中及時借助“此情此景”,融入了學生的生活經驗,引發學生真摯的情感,促進學生真實寫作。三是融入社會文化背景。學習任務群視域下的統編語文教材使用需要適時融入中華民族發展歷史,并結合當下社會熱點問題,使學生參與國家公共事務,培養學生的公民意識和家國情懷。語文教師在課堂上要把語言置于民族歷史和文化的語境中,將語言與民族歷史文化、民族精神鏈接,激發歷史文化積淀,喚醒民族精神內涵,讓語言帶著民族文化交流,照亮學生的思想。在課文講解及綜合性學習中適時補充拓展陳紅軍、肖思遠等英雄人物的事跡,貼近學生所處的時代,引導學生參與當代社會文化生活,幫助學生更好地體悟愛國情懷。在此需要澄清的是,學生生活境脈和社會文化背景的選擇當以學科認知語境為基礎,從而彰顯語文學習與社會生活的緊密關系。

參考文獻

[1]王榮生.“語文學習任務群”的含義:語文課程標準文本中的關鍵詞[J].中國教育學刊,2022(11):71-77.

[2]嚴家麗,孔凡哲.國內“教師使用教科書”的研究現狀及其反思[J].上海教育科研,2013(5):48-52.

[3]安桂清.教材使用的研究視角與基本邏輯[J].課程·教材·教法,2019,39(6):69-74.

[4]鄭桂華.義務教育語文學習任務群的價值、結構與實施[J].課程·教材·教法,2022,42(8):25-32.

[5]《語文建設》編輯部.語文學習任務群的“是”與“非”:北京師范大學王寧教授訪談[J].語文建設(上半月),2019(1):4-7.