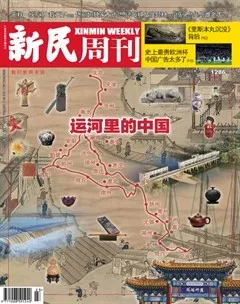

運河里的中國

朱國順

公元前495年,吳王夫差為北圖中原,選擇了當時能想象到的最便捷方式——開鑿河道連通水系順水北上。他指揮吳地民眾在蘇州望亭鏟下第一鍬土,開鑿河道經常州奔牛入孟河,再通入長江。九年后的公元前486年,夫差又在揚州開鑿邗溝,將長江與淮河連為一體。

中國大運河由邗溝起源,開啟了迄今2500年的歷史洪流。

河流孕育了人類文明,人工運河則是人類文明的智慧結晶。從歷史演化來看,無論是尼羅河文明、兩河流域文明、長江黃河流域文明,都體現了善用自然衍化文明的聰慧,這是人類超越其他生物的卓越品質。以人工來建設、改造河流以更好適應發展需求,是人類在利用河流上一次質的飛躍。這次質的飛躍,中華文明比西方文明整整早了2000年。

在聯合國世界遺產名錄中,有6條運河成為了人類文化遺產。中國大運河是歷史上最早、規模最大的運河,在大運河運行2000年后,西方文明才有了列入世界遺產的運河,那就是1666年由法王路易十六授權、皮埃爾·保羅·德里凱設計,花費了將近15年時間才建成的米迪大運河。不過這條連接地中海與大西洋的運河,只有240公里長度。

在歷史演變中,中國大運河包括了京杭大運河、浙東大運河和隋唐大運河三個部分。 鼎盛時期全長3200公里,地跨今天北京、天津、河北、山東、河南、安徽、江蘇、浙江的35座城市 ,通達海河、黃河、淮河、長江、錢塘江五大水系,以歷代漕運要道,對南北經濟和文化交流起到重大作用。2014年6月22日獲準列入世界遺產名錄的大運河遺產,包括河道遺產27段,總長度1011公里,相關遺產共計58處。

運河里的中國,展現出中華文明的智慧。中國大運河通過建設人工運河,在2000多年前就懂得以高效率交通大通道,來協調南北自然資源和經濟資源間的不平衡,進而帶動沿線經濟社會的發展和繁榮,充分體現出中華文明的智慧品質。大運河形成的南北通途及漕運之便,將中國緊密連結在一個盛大的整體中,在運河沿岸繁衍出諸多繁華都市與商埠,讓中華文明在交流與融合間發揚光大。

運河里的中國,展現出中華文明的繁榮。在古代漕運發達時期,從天津到通州的北運河上,每年要承載2萬艘運糧的漕船,官兵12萬人次,連同商船共3萬艘,這使得當時小小的直沽寨,很快發展成了遠近聞名的“天津衛”。大運河沿線的淮安、鎮江、揚州、無錫、蘇州、杭州等今天的歷史名城,都是得益于大運河的水運之便而發展繁榮起來的商都,充分體現出中華文明欣欣向榮的內在繁榮基因與氣質。

運河里的中國,展現出中華文明的強盛。大運河雖然主要功能在于南北交通大動脈,但在交通不便的古代,它還承載著文明交流與交融的重任。無論是南北地區之間的文化發展與交流,還是一座座商埠建筑透出的文化氣息,都在不斷強盛著中華文明的細節。“運河第一城”揚州在繁華鼎盛中傳向世界的文化魅力,“錢塘繁華”帶來的西湖十景,水路即戲路讓昆曲沿著運河傳到北京,徽班在運河上“邊演邊走”誕生了京劇。這是運河帶來的文化交融,更是在文化交融中凝聚起南北民心。

大運河遺產類型包括閘、堤、壩、橋、水城門、纖道、碼頭、險工等運河水工遺存,也包括了倉窖、衙署、驛站、行宮、會館、鈔關等配套和管理設施,以及一部分與大運河文化意義密切相關的古建筑、歷史文化街區等。它們構成了運河里看到的中國,更組成了中華文明生動的畫卷。

大運河申遺成功十年來,這樣一幅中華文明畫卷變得愈加清晰、多彩。揚州運河三灣生態文化公園,真實展現了大運河文化保護傳承利用取得的成效。運河沿線唯一以“古城概念”參與申遺的蘇州,平江歷史文化街區傳承2500年歷史煙云,“水陸并行、河街相鄰”的雙棋盤格局、“小橋流水、粉墻黛瓦”的江南水城風貌,是古城迄今保存最典型、最完整的歷史文化街區。

運河里的中國,展現著中華文明獨一無二的熠熠光芒。