運用演示實驗突破高中物理教學難點的思路

張小飛

摘?要:物理學是一門以實驗和觀察為基礎的自然學科.物理實驗不僅是開拓學生思維發展的重要手段,也是突破高中物理教學難點的重要途徑.旨在加深教師對演示實驗的理解,從而提升演示實驗的能力,并能將其應用于高中物理重難點的實際教學中.基于此,文章提出在高中物理教學過程中利用演示實驗來突破教學重難點的思路,希望能給一線教育工作者帶來啟示.

關鍵詞:高中物理;演示實驗;教學實踐

中圖分類號:G632???文獻標識碼:A???文章編號:1008-0333(2024)15-0091-03

物理作為一門以實驗為基礎的自然學科,實驗在推動物理學發展中的作用不言而喻.根據《普通高中物理課程標準(2017版2020年修訂)》的要求,“搭建自主合作,探究新型教學方式,注重學生的學習感受,培養學生的學科核心素養”正成為當前高中物理課堂的首要目標[1].故此,我們應大力加強在高中物理教學中的演示實驗設計,以此優化教學流程.

1 演示實驗和教學難點的概念界定

1.1 演示實驗

根據當下新課標提出的新型教育思想和教學理念,演示實驗是指教師將所要學習的結論或定理融合進物理實驗中,以實驗結論或結果的形式引入概念,讓學生以物理實驗的形式進行探索,幫助學生在實驗探究過程中滲透科學探究的理念[2].在能充分調動學生主動學習能力的先決條件下,指導學生思考,激發學生思維,并通過與學生共同探究討論實驗現象,幫助學生總結實驗結論,從而推導得出物理學定律和物理學規律.1.2 教學難點

顧名思義,教學難點是指教師在實際教學過程中可能出現的阻礙和困難.在高中階段,它可分為兩種情況:一種是由于物理學知識本身存在難度,導致在實際教學過程中,學生難以理解,從而構成教學難點;另一種是在實際教學過程中,由于學生的抵觸情緒、畏難情緒、興趣不高、注意力不集中等外在因素,導致學生難以自發產生學習行為.這兩種情況在高中階段物理課堂中都較為常見,因此針對以上問題文章均作了闡述,這同樣也是教師在物理教學課堂中需要重點把握的

.那么,究竟應如何利用演示實驗突破物理教學難點,實現高效課堂呢?我們可以從以下幾點入手.2 利用演示實驗突破教學難點的思路

2.1 創設實驗情景,突破學生興趣不高的難點

高中階段,大部分學生往往會覺得物理學科有難度,從而產生畏難情緒,難以對物理學科產生興趣.那應該如何突破學生興趣不高這一難點呢?我們可以利用演示實驗、創設情景,在課堂導入環節,通過有趣的、生活化的實驗場景,引發學生學習興趣,并為接下來的深入學習打好基礎.

案例1?超重與失重

本課時主要講述超重和失重現象及其產生原因,課時內容是《物體的運動與力的關系》這一章節中的重要知識點.超重和失重的基本定義為:視重大于重力時為超重;視重小于重力時為失重;超失重時物體重力并不改變.超重與失重現象產生的本質原因是物體具有向上或者向下的加速度.當物體具有向上的加速度時,物體處于超重狀態;當物體具有向下的加速度時,物體處于失重狀態.

這兩者關系概念接近,但意思完全相反,學生在學習過程中容易混淆.特別是在學生已經學習了受力分析、牛頓運動定律的內容,掌握了它們的基本應用后,但對于“超重和失重”概念的理解也存在一些誤區:

(1)有的學生認為“失重就是失去重力,因為沒有重力,宇航員所以飄起來了.”

(2)有的學生認為日常生活中常見的彈簧測力計、電子秤的示數就是物體的重力,因此超重和失重是物體實際重力的增減.

(3)有的學生習慣通過速度方向判斷物體是超重還是失重,并且由速度大小來判斷物體超重或失重的程度.

為了讓學生能在課堂初始階段產生興趣、明確區別、辨析概念,教師可以在本課時學習初始階段引入生活化的實驗情景,從誤區2中的電子秤和體重計出發,突破學生興趣不高的難點.

課堂初始階段,為了引起學生的學習興趣,我們可以在知識點講解之前開展一個趣味實驗.如下圖1所示.通過測量一位學生在下蹲、起立過程中體重計示數的變化情況,引導學生分析兩個過程中超重、失重狀態的影響和變化,幫助學生理解超重和失重的概念,為后續的深入學習打好基礎.

2.2 創設思維臺階,化解物理知識本身難點

高中階段,物理學概念和某些規律通常較為抽象、難懂,學生在學習過程中存在困難.因此,我們可以通過運用演示實驗,為學生搭建思維框架,按部就班、逐級深入地降低物理定律和知識點的學習難度,幫助學生更好掌握、更快學會物理學知識[3].

案例2?平拋運動

“平拋運動”是《普通高中物理課程標準2017版2020年修訂》必修課程必修2模塊中“曲線運動與萬有引力定律”主題下的內容.要求通過實驗探究認識平拋運動的規律,并學會用運動的合成與分解的方法分析平拋運動,體會將復雜運動分解為簡單運動的物理思想,能分析生產生活中的拋體運動.

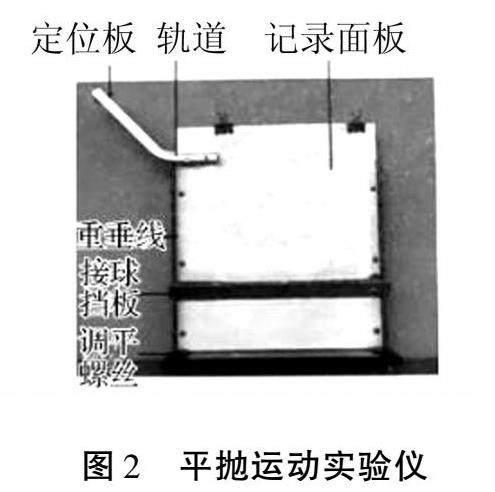

從知識結構來看,平拋運動是學生學習的第一類曲線運動,但區別于對圓周運動的研究.平拋運動是指物體以一定的初速度沿水平方向拋出,在不考慮空氣阻力情況下,物體只在重力作用下所做出的運動[4].平拋運動的軌跡是一條被稱為“拋物線”的曲線,豎直分運動和水平分運動各有其特點.因此,我們采用的是直線運動的研究方法,巧妙地利用運動的合成與分解將其轉化為學生熟悉的勻速直線運動和自由落體運動這兩種直線運動.在研究平拋運動時,需要從兩個角度出發,感受在不同作用力下平拋運動的特點.為此,我們可以設計一個演示實驗——通過平拋運動實驗儀描繪平拋運動的軌跡,讓學生感受平拋運動的特點,從而構建起平拋運動的物理概念.

[實驗過程]

(1)我們將這一實驗儀器放置在桌面上,通過調節調平螺絲,保證重垂線,垂直與水平線,即面板必須放置于豎直平面內.檢查好儀器位置,確定沒有偏移后,卡好定位板,裝好平拋軌道,使軌道的拋射端處于水平位置,符合平拋運動的特點.

(2)在描跡記錄紙后墊一張復寫紙,并用壓紙板將兩張紙固定在面板上,保證橫坐標x軸水平,縱坐標y軸豎直,鋼球中心離軌道處為坐標原點.

(3)先將擋板放置于最上方.

(4)把定位板放置在一個固定位置,將鋼球緊貼定位板并釋放,讓小球順著軌道向下移動,此時,小球的運動即是以一定的初速度水平拋出的平拋運動.小鋼球打到擋板,并隨著擋板平面向記錄面板方向偏斜,小球將擠壓記錄紙,從而產生一個跡點.

(5)將接球擋板向下方移動一格,再重復以上動作,我們即可獲得第二個標記點,繼續推移直到最低點,我們就可以獲得在一定初速度下運動的平拋鋼球落地時的一系列跡點.

(6)調整定位板的位置,重復上述步驟,得到另一系列跡點.

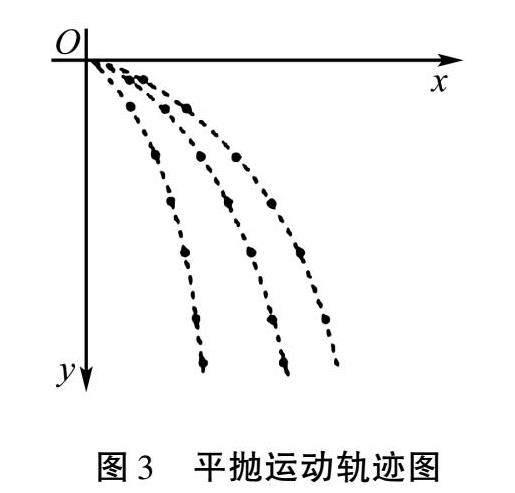

(7)取出記錄紙,將各次實驗所記錄的跡點用平滑的曲線連接即可得到以不同的初速度做平拋運動的軌跡圖.如下圖3所示:

[數據分析]

(1)任意選取一條軌跡線,y軸上,我們從原點O開始向下取一個距離為h的點,再找到距離分別為4h、9h…的點.在y軸上,我們可以發現相鄰兩點的時間間隔是相等的.

(2)過h、4h、9h這些點做水平線,與鋼球的軌跡圖分別交于點A、B、C…,則A、B、C…就表示鋼球經過相等時間所到達的位置.

(3)測量O點到點A、B、C…各自之間的水平距離.在誤差允許的范圍內,我們可以發現,OA′=L、OB′=2L、OC′=3L…如下圖4.這說明小球在水平方向上做勻速直線運動,在豎直方向上做自由落體運動.

(4)重復測量統計其他軌跡圖,我們可以得到平拋運動的重要結論:平拋運動沿水平方向上的分運動為勻速直線運動,沿豎直方向上的分運動為自由落體運動.

3 結束語

綜上所述,筆者認為在高中物理實際教學過程中運用演示實驗教學方法,可以有效突破物理教學中的難點.當然,由于各班學生學情不同,教授的知識點不同,所產生的教學重難點也各有偏差,因此演示實驗法并不適用于所有物理課堂教學.要想讓演示實驗在物理教學中的作用最大化,我們還需要深入探討,也期待聽到大家更多反饋,以期共同成長,共同進步.

參考文獻:

[1]馮楠,王林.運用演示實驗突破高中物理教學難點的實踐研究[J].中國現代教育裝備,2016(2):2.

[2] 鄧燕群.關于運用演示實驗突破高中物理教學難點的實踐研究[J].中文科技期刊數據庫(全文版)教育科學,2021(8):111.

[3] 高麗燕.高中物理演示實驗教學的現狀調查和對策研究[D].杭州:杭州師范大學,2016.

[4] 陳國雄.淺談平拋運動實驗的改進[J].中學生數理化(學習研究),2011(2):7.

[責任編輯:李?璟]