當代大學生暑期社會實踐研究:一個文獻綜述

劉正妙 唐頌

摘 要:暑期社會實踐是高校全面貫徹黨的教育方針、落實立德樹人根本任務的重要途徑,是大學生厚植家國情懷、了解國情民情、增長知識才干、激發(fā)挺膺擔當?shù)闹匾獔鲇颉8母镩_放以來,國家大力推進大學生暑期社會實踐,其基本內(nèi)涵、價值意蘊、問題不足以及創(chuàng)新路徑等是高度關注的領域,涌現(xiàn)出豐碩的研究成果,具有重要理論與實踐價值。應從整體性和系統(tǒng)性協(xié)同加強拓寬研究思路和創(chuàng)新研究方法,運用多學科和跨學科交叉研究等方面推進大學生暑期社會實踐研究。

關鍵詞:大學生;暑期社會實踐;實踐育人

中圖分類號:G641 文獻標識碼:A文章編號:1673-1573(2024)02-0082-08

暑期社會實踐是高校全面貫徹黨的教育方針、落實立德樹人根本任務的重要途徑,是大學生厚植家國情懷、了解國情民情、增長知識才干、激發(fā)挺膺擔當?shù)闹匾枧_。習近平總書記多次在不同場合鼓勵大學生上好社會實踐“必修課”,努力成長為堪當民族復興重任的時代新人。在2016年全國高校思想政治工作會議上,他明確強調(diào)社會實踐是學生的第二課堂,要“重視實踐育人,堅持教育同生產(chǎn)勞動和社會實踐相結合,廣泛開展各類社會實踐,讓學生在親身參與中認識國情、了解社會,受教育、長才干。”[1]2022年4月,在中國人民大學考察調(diào)研時,他深切勉勵廣大青年“用腳步丈量祖國大地,用眼睛發(fā)現(xiàn)中國精神,用耳朵傾聽人民呼聲,用內(nèi)心感應時代脈搏”[2]。習近平總書記對大學生社會實踐作出新論述、新要求之后,相關研究成果在數(shù)量上不斷有新突破,而如何從理論的高度和實踐的廣度拓寬大學生暑期社會實踐的研究視野,成為學界的著力方向。

一、大學生暑期社會實踐研究概況

本文以中國知網(wǎng)(CNKI)數(shù)據(jù)庫為檢索平臺,以主題詞“大學生+暑期+社會實踐”為查詢條件,查詢1994年1月1日至2023年12月31日的研究文獻。經(jīng)過文獻初步檢索和篩選,排除不相關文獻,最終得到符合條件的文獻376篇,利用CiteSpace 6.3.R1軟件對這376篇文獻進行可視化分析,以期準確把握相關研究領域的研究現(xiàn)狀。

(一)發(fā)文量趨勢分析

統(tǒng)計文獻年度發(fā)文量變化,可以把握該領域歷年來的發(fā)展趨勢和受關注度。根據(jù)CNKI文獻發(fā)表趨勢(見圖1),1994—2004年研究者們對這一主題的關注度不高,產(chǎn)出的研究成果相對較少。2004年10月,中共中央、國務院《關于進一步加強和改進大學生思想政治教育的意見》提出“要深入開展社會實踐”[3]。2005年2月,中宣部等部門就進一步加強和改進大學生社會實踐活動提出意見,強調(diào)要“廣泛發(fā)動大學生利用寒暑假等時間開展‘三下鄉(xiāng)和‘四進社區(qū)活動。”[4]由此,大學生暑期社會實踐受到了學界的廣泛關注,發(fā)文量持續(xù)上升,并在2010年達到了階段性峰值(22篇)。盡管在2011年大學生暑期社會實踐的研究熱度有所下降,但總體呈現(xiàn)出上升態(tài)勢。

進入新時代,黨和國家對實踐育人更加重視,作出了一系列重大決策和部署。2012年1月,教育部等部門發(fā)布《關于進一步加強高校實踐育人工作的若干意見》,明確提出要“系統(tǒng)開展社會實踐活動,社會調(diào)查、 生產(chǎn)勞動、志愿服務、公益活動、科技發(fā)明和勤工助學等社會實踐活動是實踐育人的有效載體。”[5]2016年12月,習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上對大學生社會實踐總的思路作了深刻闡述,由此引發(fā)了新一輪的研究熱潮,發(fā)文量在2019年達到了峰值(35篇),成為學界研究的熱門話題。但從2022年開始,大學生暑期社會實踐研究的熱度明顯下滑,發(fā)文量下降幅度超過了50%,這可能與建黨100周年、黨的二十大的召開等帶來的一系列新研究熱點的興起不無關系。

(二)關鍵詞頻次分析

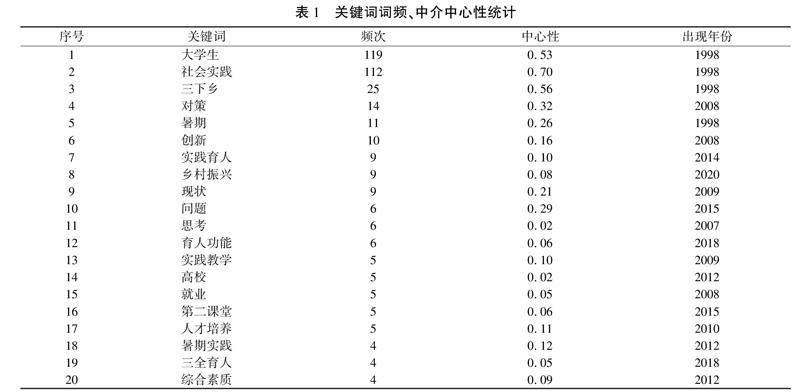

關鍵詞共現(xiàn)分析可以直觀展現(xiàn)統(tǒng)計時段某一研究領域出現(xiàn)的高頻關鍵詞及其聯(lián)系,從而揭示該領域的研究熱點。[6]對CiteSpace 6.3.R1可視化軟件生成的關鍵詞的頻次和中介中心性進行統(tǒng)計,綜合考慮選取了頻次排名前20的關鍵詞(見表1)。頻次超過10的關鍵詞包括“大學生”“社會實踐”“三下鄉(xiāng)”“對策”“暑期”“創(chuàng)新”,表明這些主題是大學生暑期社會實踐研究的重點和熱點。“社會實踐”的中介中心性指數(shù)最高,其次是“三下鄉(xiāng)”“大學生”“對策”“暑期”“問題”“現(xiàn)狀”等,表明這些關鍵詞在大學生暑期社會實踐研究知識網(wǎng)絡中起了重要的橋梁作用,這些領域在推進大學生暑期社會實踐研究過程中扮演著重要角色。值得注意的是,“鄉(xiāng)村振興”“實踐育人”“育人功能”“第二課堂”等關鍵詞出現(xiàn)的年份較晚,但出現(xiàn)的頻次依舊較高,表明這些關鍵詞是當下的熱點主題,未來仍需進一步探討。

(三)關鍵詞突現(xiàn)圖譜分析

突現(xiàn)詞是指在某些年份的發(fā)文中出現(xiàn)頻次驟增的高頻關鍵詞,突現(xiàn)詞可以反映該領域研究前沿和發(fā)展趨勢。利用CiteSpace 6.3.R1可視化軟件,以“Keyword”為節(jié)點,選擇“Cita-tionburst”排列方式,通過“View”得出大學生暑期社會實踐研究排名前20的突現(xiàn)詞(見表2),提取的20個突現(xiàn)詞以2012年為界分成兩個部分。2012年之前,“社會實踐”“機制”“創(chuàng)新”“就業(yè)”“教師”“暑期實習”“人才培養(yǎng)”“暑期實踐”等領域受到關注,有關文獻主要圍繞素質教育、課程建設、實踐教學、新農(nóng)村建設等進行大學生暑期社會實踐研究。2012年之后,“實踐育人”“育人功能” “三全育人”“實效性”“三下鄉(xiāng)”“鄉(xiāng)村振興”等受到關注,研究主題轉向新時代大學生暑期社會實踐的理論和實踐問題。

二、大學生暑期社會實踐研究主題分析

暑期社會實踐作為大學生社會實踐活動的重要組成部分,在當前高校人才培養(yǎng)體系中扮演著至關重要的角色。結合關鍵詞聚類圖譜,我們發(fā)現(xiàn)目前大學生暑期社會實踐的相關研究主要聚焦在四個方面。

(一)大學生暑期社會實踐的基本內(nèi)涵

當前,學界對于大學生暑期社會實踐的內(nèi)涵還未達成共識。有研究指出,大學生暑期社會實踐是高校按照社會實踐的相關要求和學校的培養(yǎng)目標,組織大學生利用暑假有目的、有組織、有計劃地開展的一系列物質和精神活動的總稱。[7]也有研究認為,大學生暑期社會實踐是在學年暑假期間,以在校大學生為主體,以完成一定教育任務為目標,以獲得實踐經(jīng)驗、發(fā)展實踐能力、增強社會責任感為主旨的,面向社會、接觸群眾、聯(lián)系實際的一種教育活動形式或學習活動。[8]

然而,系統(tǒng)梳理已有成果,發(fā)現(xiàn)許多成果并沒有準確揭示大學生暑期社會實踐的內(nèi)涵,在實踐的主體、內(nèi)容以及形式等方面糾纏不清。基于大多數(shù)研究的觀點,可以從以下幾個方面來界定其內(nèi)涵:一是有固定的活動時間。大學生暑期社會實踐主要集中在每年暑期,實踐的周期相對較長,且具有一定的規(guī)模和影響力。二是有特定的參與對象。大學生暑期實踐的參與者是接受過高等教育的大學生,一般指的是在讀生,通常有老師對實踐過程進行指導。三是有相應的組織管理機構。大學生暑期社會實踐的組織管理機構包括活動的發(fā)起者和實施管理者。一般而言,教育主管部門、高校、實踐地政府以及實踐企業(yè)為主要管理機構。四是有豐富的形式和內(nèi)容[9]。大學生暑期社會實踐是屬于大學生課堂學習之外的實踐安排,以社會活動、社會調(diào)查和社會服務為主要形式,以文化、科技、衛(wèi)生、志愿服務為主要內(nèi)容。

當前大學生暑期社會實踐主要包括以下類型:一是暑期“三下鄉(xiāng)”。高校通過組織大學生深入農(nóng)村基層,傳播和普及先進文化、科技和衛(wèi)生知識,使大學生在實踐中受教育、長才干、做貢獻,是加強和改進大學生思想政治教育的重要抓手。[10]二是暑期實習。大學生根據(jù)自身的專業(yè)特長或者興趣愛好,利用暑假在相關的企事業(yè)單位從事某項具體的工作,以提升自身專業(yè)水平、學習相關技能和積累社會經(jīng)驗為主要目的。大學生暑期實習一般由高校有關部門或者學院統(tǒng)一組織開展,是高校人才培養(yǎng)體系的重要環(huán)節(jié),是大學生走向社會參加工作的前奏。[11]三是暑期支教。大學生利用暑期閑暇時間,憑借自身掌握的理論知識和專業(yè)特長主動投身貧困地區(qū)的教育事業(yè)開展相關活動,是一項公益性的志愿服務活動。[12]四是暑期社會調(diào)查。這是高校組織大學生走出校園,深入社會各個領域,通過實地調(diào)查、訪談、觀察等方式,了解社會現(xiàn)象、發(fā)現(xiàn)社會問題、研究社會規(guī)律的一種實踐活動。[13]

(二)大學生暑期社會實踐的價值意蘊

大學生暑期社會實踐是幫助大學生成長成才、成為擔當民族復興大任時代新人的重要途徑。現(xiàn)有文獻圍繞大學生暑期社會實踐的現(xiàn)實意義展開了積極探討。

第一,提高學生綜合素質,助力學生成長成才。一是有利于提高大學生的能力素質。暑期社會實踐引導大學生把專業(yè)知識運用于社會大課堂,實現(xiàn)了知與行的有效統(tǒng)一,能夠幫助大學生們開闊眼界、經(jīng)受鍛煉、增長才干。[14]同時,大學生在了解社會、服務社會過程中,能夠幫助他們培養(yǎng)吃苦耐勞精神,樹立健康學習動機,提高自身適應社會變化和職業(yè)競爭的能力。[15]二是有助于提升大學生的思想道德修養(yǎng)。大學生們走出校園、走進基層社會,切身感受我國經(jīng)濟社會發(fā)展取得的巨大成就,有利于堅定政治信念、激發(fā)愛國熱情、啟迪真理追求,從而潛移默化地實現(xiàn)思想政治教育。[16]三是有益于幫助大學生樹立正確的“三觀”。大學生在暑期社會實踐過程中,將自身的親身經(jīng)歷升華為理性認識,不僅深化了對家國社會的理解,還在躬身實踐中樹立了正確的世界觀、人生觀和價值觀。[17]

第二,強化實踐育人功能,提升高校育人質量。當前,有些高校注重理論知識的教導,忽視實踐能力的培養(yǎng),這種傾向與社會對人才的需求存在一定的偏差。大學生暑期社會實踐作為高校實踐育人的重要組成部分,為大學生走出書本、走出校園、走進社會提供契機。一方面,作為人才培養(yǎng)的主陣地,高校的政策和行為深刻影響著人才培養(yǎng)的效果。[18]高校組織開展暑期社會實踐活動,引導學生將課堂知識與社會現(xiàn)實緊密結合,不僅能夠鍛煉大學生的實踐能力,還能豐富高校“第二課堂”內(nèi)容,彌補課堂知識的不足。[19]另一方面,社會實踐是一所好學校,基層一線是大學生了解社情民意的大課堂,人民群眾是幫助大學生成長的好老師,現(xiàn)實生活是引導大學生深入思考的第一手教材。[20]大學生走出學校小課堂,積極參與社會實踐,在實際應用中錘煉自我、改進自我,在廣闊的實踐中完善自我、提升自我,從而有助于提高大學生培養(yǎng)成效。

第三,助推地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,促進社會和諧進步。大學生作為社會主義事業(yè)的建設者和接班人,是推動國家發(fā)展和社會進步的重要力量。他們運用自身的專業(yè)知識,積極參與暑期社會實踐活動,對于推動經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要作用。其一,大學生深入基層,圍繞社會熱點問題和人民群眾關心的問題,傳播科學文化知識,幫人民群眾做好事、辦實事、解難事,為和諧社會建設作出貢獻。[21]其二,就地方在發(fā)展中所遇到的問題,有針對性地提出解決措施,提供智力支撐與行動支持,有效服務地方經(jīng)濟發(fā)展。[22]例如,開展實地考察調(diào)研,形成具有參考價值的調(diào)研報告,為地區(qū)的建設發(fā)展建言獻策;開展暑期支教,為貧困地區(qū)教育事業(yè)增添新的活力等。此外,學校建立大學生暑期實踐基地,不僅能夠加強學校與企業(yè)的合作,還能密切學生與地方的關系,為地區(qū)公共事業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展注入動力。

(三)大學生暑期社會實踐存在的主要問題

隨著“三下鄉(xiāng)”“四進社區(qū)”“六個一”“青馬工程”等社會實踐活動形式不斷創(chuàng)新,大學生暑期社會實踐蓬勃發(fā)展,但也存在不容忽視的問題。

第一,價值取向功利化。一方面,部分大學生對暑期社會實踐存在認知偏差,缺乏科學正確的思想定位,他們把暑期實踐作為評獎評優(yōu)、選拔競聘、推優(yōu)入黨等的資本和途徑,注重物質利益的追求,功利化傾向明顯。[23]另一方面,一些老師盲目擔任指導教師,以豐富自身閱歷、為評先評優(yōu)評職作準備,沒有考慮自己是否有時間和精力為學生提供有效指導。還有學院經(jīng)常會選擇擔任領導職務的教師作指導老師,以此來提高獲獎概率和評獎等級。此外,暑期社會實踐的功利化傾向還表現(xiàn)在對實踐成果的評價上。有些高校簡單地憑印章判定其是否參與了實踐,而對于效果一般又以上報的級別高低來評判,致使大學生參與暑期社會實踐活動的積極性和主動性逐漸減弱[24]。如此一來,難免會使大學生暑期社會實踐偏離正確軌道,產(chǎn)生形式化等問題。

第二,實踐內(nèi)容同質化。從實踐內(nèi)容來看,高校暑期社會實踐活動的內(nèi)容局限于政策宣講、短期支教、扶貧助農(nóng)、文藝演出等,以從事體力勞動和基礎性服務工作為主,實踐活動的內(nèi)容相對單一,缺乏創(chuàng)新性。一些高校追求熱烈的活動場面和轟動效應,導致暑期社會實踐的內(nèi)容與學生所學專業(yè)聯(lián)系不緊密,大學生專業(yè)知識和技術在實踐中無法有效運用。[25]從實踐形式來看,暑期社會實踐的形式大同小異,主要是參觀研習、走訪調(diào)研、社區(qū)服務、參觀訪問等,未能很好地將經(jīng)濟社會發(fā)展各項事業(yè)與大學生專業(yè)學習及科研方向相結合,導致產(chǎn)學研轉化和科技成果利用率不高。[26]此外,由于學校和社會資源有限,對于暑期社會實踐的資金投入、政策支持和專業(yè)指導的力度不夠,為大學生提供的實踐項目相對較少,這弱化了大學生參與暑期實踐的興趣,影響實踐效果。[27]

第三,實踐過程形式化。一方面,有些大學生到農(nóng)村社區(qū)、工廠企業(yè)參加社會實踐僅僅是走過場。有的調(diào)研活動,只做表面文章,走馬觀花而非下馬賞花,敷衍了事,虛多實少,調(diào)研考察變成組團旅游[28],違背暑期社會實踐宗旨。另外,因為學校組織的暑期社會實踐“容量”有限,導致很多學生成為了暑期社會實踐的“個體戶”。他們?yōu)榱藨秾W校的檢查,只好到家鄉(xiāng)附近單位或熟悉的單位混時間,以求得一張“證明”來交差。[29]另一方面,一些實踐隊伍夸大實踐成效,美化成果業(yè)績,把大部分時間花在數(shù)據(jù)材料的拼湊、視頻照片的拍攝以及新聞稿件的推送方面,搞形式主義。還有部分高校完全沿用、照搬照抄往年暑期社會實踐的內(nèi)容,不求創(chuàng)新,活動內(nèi)容和形式千篇一律,缺少新意和亮點。

第四,實踐主體精英化。一是部分高校暑期社會實踐的人員未能全覆蓋,全員育人理念沒有得到很好地貫徹。[30]這從每年開展的暑假“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動可以看出,參加活動的大部分都是學生干部、學生黨員、科研團隊以及各專業(yè)優(yōu)秀學生,普通學生比例很小,甚至沒有參與機會,使暑期社會實踐成為少數(shù)精英分子的“獨角戲”。二是一些學校組織和宣傳不到位,缺乏相應的激勵和保障制度,加之部分大學生意識淡薄,沒有充分認識到暑期社會實踐的意義,以致參與的積極性和主動性不高。[31]同時,暑期社會實踐通常都是在貧困的地區(qū)開展志愿服務活動,艱苦的條件、有限的經(jīng)費以及潛在的風險等客觀因素對部分學生而言構成了一個不小的考驗。此外,一些家長對于暑期社會實踐存在認識偏差和錯誤理解,認為學生參加暑期社會實踐是不務正業(yè)、搞花架子,內(nèi)心抵觸。[32]

(四)大學生暑期社會實踐的治理路徑

基于主要問題,現(xiàn)有文獻圍繞大學生暑期社會實踐的治理路徑展開了深入探討,為大學生暑期社會實踐健康推進提供了參考。

第一,不斷提高思想認識。從高校來看,必須堅持正確的價值引領,摒棄功利主義、形式主義、本位主義的思想,徹底拋棄可有可無、可好可壞、可繁可簡的觀念,充分認識大學生暑期社會實踐的重要性,加大力度整合學校資源,出臺政策,從頂層設計上構建大學生暑期社會實踐指導系統(tǒng)。[33]就學生而言,要結合自身興趣愛好、專業(yè)特長和身體條件,深刻理解暑期社會實踐的本質和意義,樹立主人翁的主體意識,以主人翁的精神積極參與,真正實現(xiàn)自我價值和社會價值有機統(tǒng)一。[34]社會各界要大力支持大學生暑期社會實踐活動,按照“雙向受益、互惠互利、培養(yǎng)人才、服務社會”的總原則予以支持,實現(xiàn)學校與地方企業(yè)的接軌共贏,形成促進大學生社會化進程的良好局面。[35]

第二,建立健全實踐機制。一是推動課程體系建設。高校把暑期社會實踐納入大學生學習計劃的必修環(huán)節(jié),將其作為一門必修課來看待,并規(guī)定相應的學時學分,明確課程的組織領導、實踐內(nèi)容、實踐方式、時間要求以及考核方式等[36]。將社會實踐納入課堂教學, 以學分制進行量化管理,推動破除“第一課堂”與“第二課堂”的現(xiàn)實壁壘,求得參與的全員性。[37]二是建立合作基地。要加強校地合作、校企合作,按照“就近就便、優(yōu)勢互補、合作共建、雙向受益”的原則,通過多種方式與城市社區(qū)、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企事業(yè)單位、愛國主義教育基地和社會服務機構建立更多穩(wěn)定、高效、可持續(xù)的校外實踐基地,為大學生創(chuàng)造更多的實踐機會和條件。[38]三是爭取社會協(xié)同。社會資源是大學生暑期社會實踐的重要保障。高校要積極爭取社會支持,整合力量,統(tǒng)籌資源,努力形成社會各方面共同支持、全面推進的良好局面。[39]

第三,構建科學評價體系。一是建立多渠道評價機制。評價暑期社會實踐的成效不能局限于數(shù)據(jù)、照片以及匯報人的臺上表現(xiàn),而要全面、全員、全域地考察,把真實性和一致性擺在首位。將家庭、社區(qū)和實習實訓實踐基地等均納入評價主體,形成交叉式、多視角、全方位的立體評價體系。[40]二是構建多指標評價體系。大學生暑期社會實踐是一項復雜的系統(tǒng)工程,要根據(jù)暑期社會實踐的基本環(huán)節(jié)和一般要求,對“實踐主題、實踐計劃、實踐態(tài)度和能力、實踐成果”等多個指標進行綜合評價,既堅持考核內(nèi)容科學性與合理性相結合,又保證考核機制科學化與規(guī)范化相統(tǒng)一。[41]三是多維度衡量實踐價值。大學生暑期社會實踐的功能和價值具有多面性,在評價時既要突出個人或團隊在暑期社會實踐中的實際收獲,也要綜合考慮其帶來的社會效益、產(chǎn)生的社會反響。[42]

第四,積極創(chuàng)新實踐模式。一是創(chuàng)新傳統(tǒng)實踐模式。高校要結合社會需求和國家戰(zhàn)略,引導學生開展社會調(diào)查、生產(chǎn)勞動、志愿服務、科技發(fā)明、勤工助學、紅色之旅等形式多樣、內(nèi)涵豐富的暑期實踐活動。[43]二是探索新的實踐路子。總結新形勢下大學生暑期社會實踐的規(guī)律、特征和經(jīng)驗,推進大學生暑期社會實踐課程化、社會化、項目化、基地化、專業(yè)化、制度化發(fā)展,探索出更多長效穩(wěn)定、特色鮮明的實踐模式。[44]第三,加強實踐內(nèi)涵建設。大學生暑期社會實踐要立足于新時代社會的實際需要,聚焦當前的社會熱點和問題難點,廣泛開展鄉(xiāng)村振興、扶貧助農(nóng)、文化傳播、科技咨詢、醫(yī)療衛(wèi)生等類型的暑期社會實踐。構建“政治實踐+專業(yè)實踐”的社會實踐融合模式,充實時代內(nèi)涵。[45]

三、研究展望

綜上所述,我們發(fā)現(xiàn)學界對大學生暑期社會實踐給予了高度的關注,研究成果整體呈上升態(tài)勢。現(xiàn)有文獻從各自的學科專業(yè)和研究視角出發(fā),對大學生暑期社會實踐展開了廣泛的研究探討,取得了豐碩的理論研究成果,呈現(xiàn)出宏觀框架與微觀探究、問題意識和價值導向、理論探索與實踐應對相結合的良好態(tài)勢。但是,由于大學生暑期社會實踐具有鮮明的時代感和實踐性,其內(nèi)涵與形式亦隨著時代的變遷而不斷發(fā)展。因此,展望未來對大學生暑期社會實踐的研究,應該從以下三方面展開深入思考和闡發(fā)。

(一)加強整體性和系統(tǒng)性協(xié)同研究

大學生暑期社會實踐是一項系統(tǒng)工程,涵蓋了主體、客體、內(nèi)容、方式、目標、特征、規(guī)律、原則等多個關鍵要素,需以整體視角和系統(tǒng)思維來把握。當前,大部分研究者側重從宏觀視角切入,對大學生暑期社會實踐的內(nèi)涵、價值、挑戰(zhàn)、路徑等方面展開研究,并取得了豐碩成果,為后續(xù)的深入研究奠定了堅實的基礎。但是,從微觀方面來闡發(fā)其特征、規(guī)律、原則、方式等研究則相對薄弱,有待進一步深化。此外,大部分研究成果主要以論文的形式呈現(xiàn),并廣泛發(fā)表于期刊、報紙等具有高度概括性的媒介上。然而,相較于論文的豐富產(chǎn)出,出版的研究專著卻較為稀缺。這意味著目前的研究尚未形成穩(wěn)固且系統(tǒng)的研究框架,缺乏全面性和整體性的深入探討,有待進一步拓展。最后,還需要堅持理論性與實踐性相結合原則,緊密抓住“大學生”主體,重點突出“實踐”導向,著力構建系統(tǒng)化、科學化、有效化的理論體系框架,進一步推動大學生暑期社會實踐研究,以更好地服務于新時期黨的思想政治工作和青年工作。

(二)拓寬研究思路和創(chuàng)新研究方法

概覽當前學界對大學生暑期社會實踐的研究現(xiàn)狀,研究的理路和方法呈現(xiàn)出一致的特征與規(guī)律,在一定程度上說明現(xiàn)有文獻研究的重點和聚焦的熱點較為一致,但也反映出研究思路和方法創(chuàng)新不足的困境,亟待進一步創(chuàng)新研究思路和研究方法。一方面,現(xiàn)有文獻多采用文獻研究、理論概括和分析綜合進行研究,對于相關的問卷調(diào)查、數(shù)理分析和實踐調(diào)研等實證性研究則較為缺乏。因此,要推進定性和定量研究相結合,注重開展問卷調(diào)查、走訪調(diào)研和實證考究等實踐研究,提高研究方式方法的實踐性,努力開創(chuàng)研究的新境界。另一方面,大學生暑期社會實踐具有鮮明的時代感和實踐性,要更加突出問題意識,強化問題導向,將大學生暑期社會實踐同加強思想政治教育、做好黨的青年工作以及人才培養(yǎng)等問題緊密結合起來。此外,還需加強對比研究。對比研究可以將具有一定相似因素的不同性質物體或對象進行對照,從而充分顯示事物的矛盾,突出事物的本質特征。目前,鮮有研究者把我國的大學生暑期社會實踐同其他國家進行對比分析,未來需著力關注。

(三)注重多學科和跨學科交叉研究

目前已有的研究大多是從政治學、教育學、馬克思主義理論等學科專業(yè)視角來展開研究,涉及社會學、管理學、心理學、青年學、倫理學等學科領域的研究成果較少。因此,今后的研究還需大力從社會學、管理學、心理學、青年學、倫理學、歷史學、法學的角度展開研究,力求打破學科局限的研究現(xiàn)狀,拓寬研究視角,充分發(fā)揮各個專業(yè)的資源和學科優(yōu)勢,全方位、多角度地把握理解其核心要義,開創(chuàng)多專業(yè)、跨學科交叉研究的新局面。例如,從心理學視角出發(fā),今后研究的關鍵就在于準確把握大學生參與暑期社會實踐的心理變化規(guī)律,根據(jù)大學生的身心特點有效開展暑期社會實踐。從管理學視角來看,未來大學生暑期社會實踐的研究重點可以將大學生暑期社會實踐與理論學習、職業(yè)發(fā)展及個人成長相結合,以提升其實踐效果與社會價值。

參考文獻:

[1]習近平關于青少年和共青團工作論述摘編[M].北京:中央文獻出版社,2017:77.

[2]堅持黨的領導傳承紅色基因扎根中國大地 走出一條建設中國特色世界一流大學新路[N].人民日報,2022-04-26.

[3]中共中央國務院發(fā)出《關于進一步加強和改進大學生思想政治教育的意見》[N].人民日報,2004-10-15.

[4]進一步加強和改進大學生社會實踐[N].人民日報,2005-03-22.

[5]教育部等部門關于進一步加強高校實踐育人工作的若干意見[EB/OL].(2012-01-10)[2024-01-20].

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A12/moe_1407/s6870/201201/t20120110_142870.html.

[6]陳悅,陳超美,劉則淵,等.CiteSpace知識圖譜的方法論功能[J].科學學研究,2015(2):242-253.

[7]王金麗.大理大學大學生暑期社會實踐育人研究[D].大理:大理大學,2018.

[8]共青團北京大學委員會.校園活動達人寶典[M].北京:中國青年出版社,2011:7.

[9]鄭暢,李俊.社會調(diào)查與社會實踐[M].武漢:湖北科學技術出版社,2008:180.

[10]任江林.深化大學生“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動芻議[J].現(xiàn)代教育科學,2009(11):137-139.

[11]曾曉泉.讓暑期實習成為大學生實踐教育的必修課[J].教育與職業(yè),2010(15):163-164.

[12]劉正妙,肖佩蓉.當代大學生短期支教研究述論[J].江南論壇,2017(2):44-46.

[13]常樺,龔萍.大學新生贏在起跑線上[M].北京:中國財富出版社, 2016:5.

[14]梁艷霞,何志紅,鄭怡萍,等.“三全育人”視域下加強大學生勞動教育的路徑——以高校暑期社會實踐活動為載體[J].黑龍江科學,

2021(23):74-75.

[15]劉正浩,胡克培.大學生社會實踐的調(diào)查及思考[J].當代青年研究,2009(2):37-41.

[16]周碧晴,胡光,王芳.暑期社會實踐:素質教育的重要途徑[J].南京政治學院學報,2000(6):90-92.

[17]曾慶璋.構建社會實踐教育體系 提升大學生思想政治教育實效性——以深圳大學的社會實踐探索為例[J].思想理論教育導刊,2010(8):121-123.

[18]徐冰鷗,孟燕麗.關于大學生實踐能力提升的思考[J].教育理論與實踐,2019(33):9-12.

[19]孫小莉,等.北京市高校第二屆十佳輔導員工作筆記[M].北京:國防工業(yè)出版社,2013:145.

[20]胡靖.大學生社會實踐的歷程、價值意蘊與發(fā)展趨向[J].思想理論教育,2018(1):107-111.

[21]王左丹.大學生暑期社會實踐長效機制構建探析[J].思想教育研究,2014(3):83-86.

[22]孫珊.大學生暑期社會實踐活動的項目化運作實踐與探索[J].內(nèi)蒙古民族大學學報,2010(4):95-96.

[23]裴斐,唐楚俊.試論大學生暑期社會實踐存在的問題與對策[J].濰坊學院學報,2017(4):96-98.

[24]陳平.大學生暑期社會實踐活動存在問題及對策分析[J].中國電力教育,2012(34):108-109.

[25]陳愛民.大學生社會實踐的困境與對策[J].人民論壇,2010(29):156-157.

[26]王左丹,房慧玲.思想政治教育教學研究[M].廣州:中山大學出版社,2022:142.

[27]劉雨萌.大學生暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐育人功能的實現(xiàn)路徑探析[J].湖北成人教育學院學報,2024(1):59-63.

[28]陳建水.筆走金江[M].成都:成都時代出版社,2019:161.

[29]劉明明.復合應用型人才視野下大學生社會實踐體系構建探索[J].教育與職業(yè),2013(27):168-169.

[30]董芝杰.基于課程思政的大學生社會實踐育人模式探究[J].江蘇高教,2023(8):121-124.

[31]馬振清.警惕“變質”的大學生社會實踐[J].人民論壇,2018(1):110-111.

[32]程曉丹,齊鵬.新時期大學生暑期社會實踐與專業(yè)實踐結合的有效實施機構研究[J].吉林省教育學院學報(下旬),2014(4):33-34.

[33]徐美華.大學生暑期社會實踐存在的問題及對策研究——基于S大學2000+樣本的分析[J].黑龍江教育(理論與實踐),2019(11):36-38.

[34]常海亮.大學生暑期社會實踐育人功能發(fā)揮的現(xiàn)狀及對策研究[D].武漢:華中農(nóng)業(yè)大學,2014.

[35]王玉,王雪.大學生暑期社會實踐問題分析與思考[J].高等農(nóng)業(yè)教育,2013(10):84-87.

[36]陳曦,石新明,潘小儷,等.“大學生社會實踐”課程建設的探索[J].中國大學教學,2008(10):44-47.

[37]吳小英.大學生暑期社會實踐存在的問題和對策研究[J].南方論刊,2011(2):82-83+81.

[38]申紀云.高校實踐育人的深度思考[J].中國高等教育,2012(Z2):11-14.

[39]杜玉波.推動制度化常態(tài)化科學化 不斷開創(chuàng)實踐育人工作新局面[J].中國高等教育,2014(19):4-6.

[40]單珣,賈寒.“三全育人”視域下高校實踐育人機制創(chuàng)新研究[J].學校黨建與思想教育,2023(14):81-83.

[41]陳立力.大學生社會實踐評價指標體系與評價方法研究[J].中國青年政治學院學報,2010(2):27-32.

[42]李雅杰.中國夢引領下的大學生社會實踐創(chuàng)新[J].教育探索,2015(5):16-18.

[43]周家倫.積極探索大學生社會實踐的有效途徑[J].求是,2005(17):40-42.

[44]湯耀平,陳超.構建大學生社會實踐活動的長效機制[J].中國高等教育,2012(17):37-39.

[45]黃俊鵬.大學生社會實踐活動機制構建探究[J].學校黨建與思想教育,2018(6):63-64+72.

責任編輯:彭 青

The Summer Social Practice Research of Contemporary College Students: A Literature Review

Liu Zhengmiao, Tang Song

(School of Marxism, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan Hunan 411201, China)

Abstract:Summer social practice is an important way for universities to fully implement the Communist Party of China's educational policy and fulfill the fundamental task of fostering virtue through education. It is an important field for college students to cultivate a sense of patriotism, understand the national conditions and public opinions, enhance their knowledge and abilities, and inspire their sense of responsibility and commitment. Since the reform and opening up, the state has vigorously promoted the summer social practice of college students, and its basic connotation, value, insufficiency, and innovative paths have been highly concerned, and fruitful research results have emerged, which have important theoretical and practical value. The research on summer social practice of college students should be promoted in terms of holistic and systematic synergistic enhancement, broadening of research ideas and innovation of research methods, and utilization of multidisciplinary and interdisciplinary cross-research.

Key words:college students; summer social practice; practice education

收稿日期:2024-04-15

基金項目:湖南省教育廳教改重點項目“研究生暑期社會實踐的勞育績效研究”(2020JGZD052)

作者簡介:劉正妙(1984-),男,湖南臨湘人,湖南科技大學教授,博士生導師。