中國茶樹植物新品種保護現狀與分析

胡夢芹 鄧偉 劉振 田建華 龍代彬 李樂 趙佳 許姣姣 許曉慶 彭云

摘要:植物新品種保護是維護植物品種權合法權益、促進育種創新的根本保障。自植物新品種保護制度實施到2023年底,我國茶樹的品種權申請量為529件,授權量為142件。通過分析申請主體、申請年份和申請地區的申請量和授權量,總結出茶樹品種保護申請量和授權量具有波浪式增長、省份之間申請量差異大、申請主體以科研單位為主等幾大特點,針對這些特點歸納出存在的問題并提出工作建議,以期為該領域有關人員提供參考。

關鍵詞:茶樹;植物新品種權;申請量;授權量;保護

Current Situation and Analysis of New Plant

Variety Protection of Tea Trees in China

HU Mengqin1,DENG Wei2,LIU Zhen3,TIAN Jianhua1,LONG Daibin1,LI Le1,

ZHAO Jia2,XU Jiaojiao2,XU Xiaoqing2,PENG Yun1

(1Xiangxi Prefecture Academy of Agricultural Sciences,Jishou 416000;2Development Center of Science and Technology,

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Beijing 102600;3Tea Research Institute,

Hunan Academy of Agricultural Sciences,Changsha 410000)

據統計,2022年中國茶園種植面積達333.03萬hm2(4995.40萬畝),全國干毛茶總產量為318.10萬t,總產值達3180.68億元[1],面積和產量于2005年起穩居世界第1位[2]。茶樹,屬山茶科山茶屬茶組植物,起源于我國云南,我國擁有極其豐富的茶樹資源。1990年分別在浙江和云南建立起2個國家級茶樹種質資源圃,用于保存中小葉和大葉種茶樹資源,目前共保存資源3000多份[3]。2022年9月國家中小葉茶樹種質資源圃(長沙)作為第一批國家農作物種質資源庫(圃)獲公告確定,現保存2000余份茶樹資源,自此,該圃與國家茶樹種質資源圃(杭州)、國家大葉茶樹種質資源圃(勐海)一起組成了我國茶樹種質資源保護體系[4]。考慮到異地保存,茶樹的遺傳信息會因為環境變化產生變異,多地茶葉研究所也建立了地方資源圃,用于保存地方資源和特色資源,其中規模較大的位于福建[5]、廣西[6]、貴州[7]、廣東[8]、重慶等省(直轄市、自治區)。

植物新品種保護(PVP,Plant variety protection)是專利、著作等知識產權的一種保護形式。我國為順利加入世界貿易組織,于1997年頒布《植物新品種保護條例》,1999年正式加入國際植物新品種保護聯盟(UPOV,International union for the protection of new varieties of plants)。目前,我國農業植物新品種權實施的是名錄制的1978年文本,共頒布十一批農業植物品種保護名錄,包含191個植物屬(種)。山茶屬植物與茶組植物分別于1999年和2008年被列入國家林業局和農業部發布的中華人民共和國植物品種保護名錄。2007年我國第一個DUS測試指南《植物新品種DUS測試指南 茶樹》被UPOV技術委員會正式采納并發布[9-10]。植物新品種權作為農業領域重要的知識產權,能推動育種創新,提高育種積極性,助力種業振興。我國茶樹資源豐富,了解和研究茶樹新品種保護現狀、加強茶樹品種保護對促進我國茶產業可持續發展和提升種業競爭力具有重要意義。

本文以中國種業大數據平臺數據、農業農村部植物新品種保護辦公室提供的數據為基礎,通過對2008-2023年申請的茶樹新品種權進行年際間、各省份間以及各申請主體間的申請量和授權量分析,找出存在的問題并提出建議,以期為我國茶樹品種權保護提供有益參考。

1 年際間的申請量與授權量分析

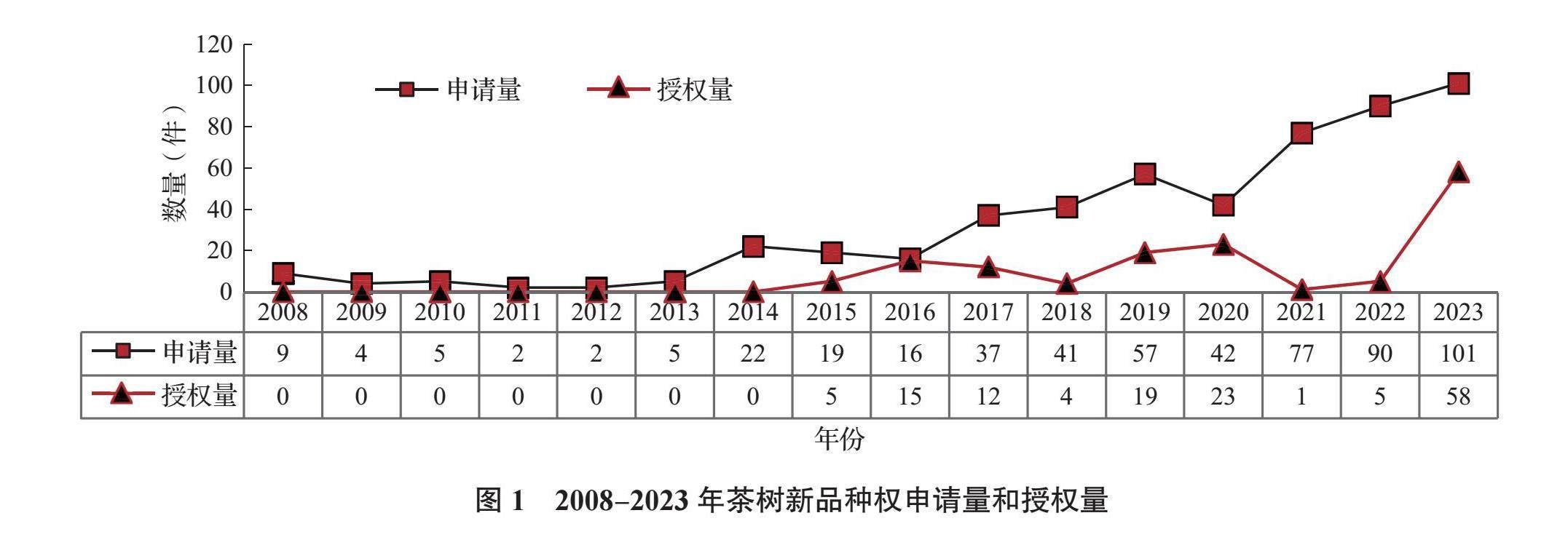

2008年4月21日中華人民共和國農業農村部正式公告茶組植物進入第七批農業植物品種保護名錄,根據農業農村部植物新品種保護辦公室數據,我國最早申請茶樹新品種權的單位是貴州省茶葉研究所,申請品種為黔茶7號,申請日期為2008年10月24日。我國最早授權的茶樹品種是中國農業科學院茶葉研究所申請的中茶125,授權日期為2015年9月1日。截至2023年,植物新品種保護辦公室共受理植物品種權申請529件,其中4件為日本申請,公告授權142件,授權率僅占26.84%(圖1)。由圖1可以看出,我國茶樹品種權申請量在2008-2013年較少,平均申請量僅4.5件,無茶樹品種授權。自2013年起申請量每3年呈現出一次梯式增長:2013-2015年、2015-2017年、2018-2020年、2021-2023年,授權量增長趨勢與申請量增長趨勢基本保持一致,并在2023年出現爆發性的增長。2017年4月1日開始暫停征收植物新品種權申請費、審查費和年費,因此,除2020年外,自2017年開始,茶樹品種權申請量在穩定地提升,特別是近3年來,申請量的增長速度更加明顯。

茶樹新品種權首個申請到首個授權間隔6年,過去16年里茶樹的授權率也只占26.84%。授權時間長、授權率低的主要原因在于DUS測試,植物品種權的DUS測試方式主要是集中測試、委托測試和現場考察3種,但一個茶樹品種委托測試的委托費在3萬左右,使用該方式的人少。茶樹現場考察由于性狀表達時期不能集中在一個時間點,影響三性判定[11-12],所以現場考察只針對中國農業科學院茶葉研究所申請的品種。目前,茶樹DUS測試基本以集中測試為主,測試方式單一。此外,從初步審查結束到提供無性繁殖材料(一年生茶苗)的過程中,存在諸多時間消耗環節,茶苗需在大田定植至少2年,同時,為確保測試結果的準確性,還需在不受外界環境干擾的條件下至少進行2個周期的測試,以上種種原因導致茶樹品種權授權速度慢、年限長。

總而言之,茶樹品種權申請量出現了增長趨勢,得益于近幾年我國對植物新品種權工作出臺了一系列法律法規,制定了對育種者的優惠政策,激發了育種者對品種權申請的積極性。此外,新《種子法》要求審定和登記品種均需提供DUS測試報告,這強化了育種家對DUS的理解,也提高了申請品種權的積極性。另一原因是國家重視茶產業發展,從而促使各科研教學單位加速育種創新。

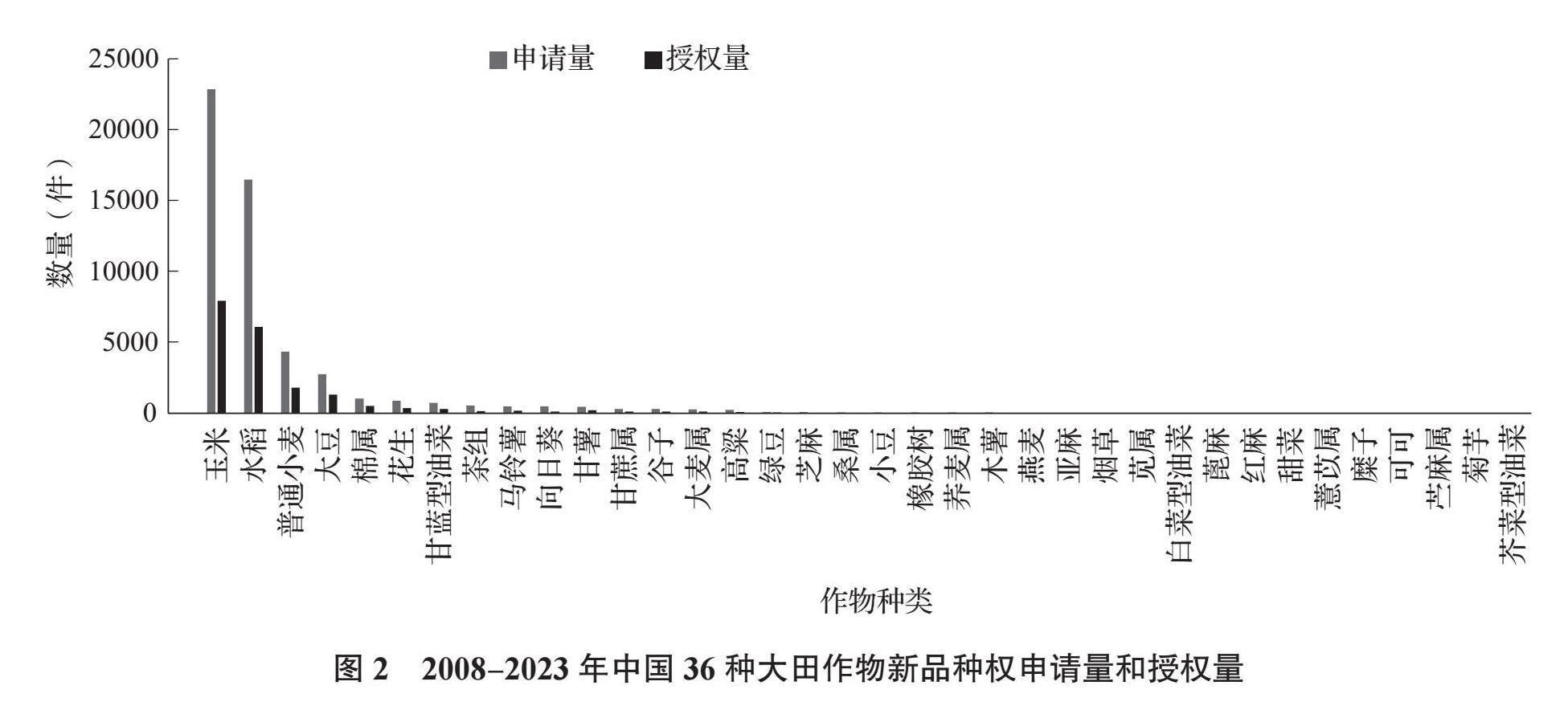

茶樹在植物保護名錄作物類別中屬于大田作物,而大田作物類別中總共包括36個屬(種),茶組植物自名錄發布到2023年,茶樹申請量和授權量分別占大田作物同期的1.00%、0.73%(圖2)。茶樹源于中國,其品種資源豐富度理應更高,但從圖2中看出,茶組植物的品種權申請量并不高,其中首要原因還是在于茶組植物中植物新品種權意識還未廣泛普及。其次是由于茶樹的經濟效益主要是來自葉片組織,市場更青睞于群體型、野生型和古樹單株茶葉,而性狀穩定、具有一致性的無性系品種往往缺乏市場吸引力。由于茶樹目標性狀經典遺傳規律研究的周期長,很少有研究人員涉足這個領域,導致茶樹遺傳育種的基礎非常不牢,茶樹的結實率低,就算有了雜交種子,其茶樹具有3~5年的童期,早期難以鑒定是茶樹育種效率低的一個原因[13]。同時,茶樹育種理論研究薄弱、育種年限長也是阻礙茶樹育種創新的難題。

2 省份間的申請量與授權量分析

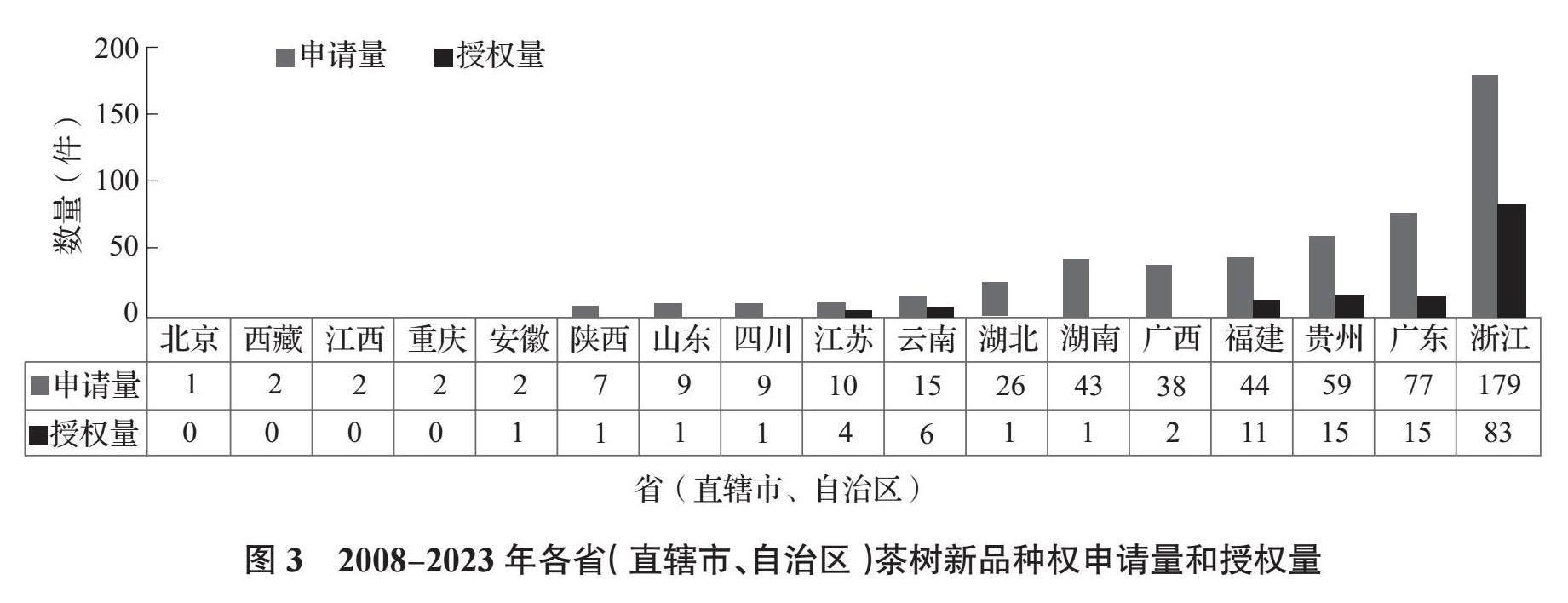

根據茶葉流通協會統計,2022年主要產茶大省茶園面積排名前十的依次是:云南、貴州、四川、湖北、福建、湖南、浙江、安徽、陜西、江西[1]。根據圖3可知,目前全國共有17個省(直轄市、自治區)申請了茶樹新品種權,浙江省申請量和授權量均排名第一,分別是申請量179件,授權量83件,授權率為46.37%,主要是受浙江省科研力量強、茶產業發展備受重視、茶學人才多等因素影響。廣東、貴州的申請量分別是77件、59件,授權量都是15件,授權率分別是19.48%、25.42%,此外還有福建省的授權量超過了10件,授權量為11件。由圖3可知,申請量超過或等于10件的還有福建、廣西、湖南、湖北、云南以及江蘇,其中云南和江蘇的授權率最高,均達到40%。而種植面積排前十的四川、安徽、陜西和江西,在過去的16年中品種權申請量都不超過10件,這說明了各地對于茶樹植物新品種的開發力度及保護意識存在很大的差異。

由圖1可知,2023年的品種權申請量和授權量增長較快,特別是授權量具有明顯的增長,因此對2023年的 101件茶樹品種權申請量和58件授權量在各省份的分布情況進行分析。結合圖3、圖4可知,浙江、廣東、貴州、福建和廣西這5個品種權申請量靠前的省份在2023年中申請量依然較高,而湖南省2023年茶樹品種權的申請量超過其他各省(直轄市、自治區),排第1位,為28件,增長的原因主要是2022年9月國家中小葉茶樹種質資源圃在長沙建立,使得當地政府、科研教學單位對于茶樹品種權加以重視,另外也得益于當地品種權意識的提高。

從一定層面上看,品種權申請量的多少能反映出一個地區農業科技創新主體對于植物新品種的研發力度情況和品種權保護意識程度;品種權授權量能反映出一個地區農業育種科技創新的轉化成果,一定程度上代表了該地區農業科技創新水平。一般而言,授權量占申請量的比重(授權率)越大說明該地區研發的植物新品種質量越高,相反,比重越小說明該地區植物新品種成果轉化效率低。盡管云南和江蘇地區的品種權申請量并不突出,但授權率僅次于排名第一的浙江省,說明這兩個地區在品種權保護意識上高度重視,且更加注重育種品質和科技成果轉化。我國湖南和湖北地區的授權率分別為2.33%、3.85%,一定程度上說明這些地區的農業科技創新活動與農業生產時間沒有緊密結合,對于茶樹新品種的成果轉化利用率不高。以上數據表明我國各地區的申請量、授權量和授權率都有較大的差異,說明各地區對植物新品種權的宣傳效力和科技成果的轉化率差別較大。

3 申請主體間的申請量與授權量分析

植物新品種權申請主體主要為個人、科研機構、教學院校、企業四大類型,從表1可知,歷年來科研機構的申請量大多都遠遠超過其他申請主體,其申請量占申請總量的73.16%。申請量排名依次是科研機構、教學院校、企業和個人,分別為387件、72件、60件、10件。我國茶樹品種權的授權主體排名依次是科研機構、企業、教學院校和個人,其授權量分別為114件、14件、10件、4件,科研機構仍然是主要授權主體,占授權總量的80.28%。由此可見,我國茶樹新品種的選育和種質資源創新的主體為科研機構。

對科研機構、企業、教學院校和個人四大申請主體內的申請單位進行分析,我國茶樹品種權申請涉及9位個人、4家國外科研機構、39家國內科研機構、10所教學院校以及35家企業。從企業和科研機構兩大申請主體的對比來看,雖然二者在茶樹品種權申請量上旗鼓相當,然而,部分單個科研機構的申請量卻遠超單個企業的申請量。為了更清晰地對比各申請主體的實力,將各申請主體的申請量進行排名,表2列出了排名前10的申請主體。

由表2可知,中國農業科學院茶葉研究所申請量和授權量均居首位,分別是85件和47件,授權率為55.29%。浙江省的茶樹品種權申請主力主要是各大科研機構,包括中國農業科學院茶葉研究所、杭州市農業科學研究院和麗水市農業科學研究院。對于申請量排名第三的廣東省來說,廣東省農業科學院茶葉研究所和華南農業大學較為平衡,申請量分別為39件和23件。全國種茶面積前十的云南、貴州、福建和湖南地區的科研機構育種能力相對來說同樣具有競爭力,廣西南亞熱帶農業科學研究所所在地區茶樹種植面積未排前十,但該地區的科研院所申請的品種權保護在全國科研主體中排第9位。值得注意的是排在第12位的無錫市茶葉品種研究所有限公司屬于企業申請主體,根據農業農村部植物新品種保護辦公室提供的數據顯示,企業在植物品種權申請上早已遠遠超過了科研機構,而茶樹作物品種權申請上企業單位僅占科研機構的15.5%,茶樹育種的經濟收益并不明顯[14]。目前,我國茶樹育種領域依然以科研機構和高等院校為主導,遵循公益性育種機制,這與我國正致力于構建的以企業為主體、商業化育種為核心、產學研深度融合的創新體系還存在較大差距。為了推動這一轉變,各主體需進一步提升自主創新能力,共同建立完善的育種機制,以滿足現代農業發展的迫切需求[14]。

4 存在問題與建議

4.1 品種權保護意識不足與發展不均衡 由于植物新品種權僅由國家一級進行審查授權,在很大程度上導致了植物新品種保護政策在解讀和知識宣傳層面出現斷層,各縣級科研機構、農業教學院校以及相關企業對于品種保護、品種審定以及品種登記的區別缺乏清晰的認識,甚至有些機構與個人從未接觸過植物新品種權的概念。此外,茶樹品種權保護還面臨著地區與申請主體發展不均衡的問題。具體而言,茶樹種植面積廣闊、種質資源豐富的地區,其品種權申請量反而偏低;而科研力量雄厚的地區,品種權申請量則相對較高。值得注意的是,在茶樹品種權申請主體方面,部分科研機構獨領風騷的局面尤為突出。

針對以上問題,政府部門應進一步強化植物新品種保護相關法律法規的宣傳力度,確保政策解讀精準到位;科研教學單位應增加專業知識的公益宣傳頻率和覆蓋范圍,通過多元化的宣傳方式,提高公眾對植物新品種保護的認識和重視程度。此外,政府和科研教學單位還應深入企業、縣級及以下茶樹科研單位和茶農家中,聯合開展品種保護知識講座,通過生動的案例分享和深入的經驗交流,不斷激發茶樹育種創新活力,推動形成新時代品種保護工作的新格局。對于植物新品種權申請量與授權量較低的地區,政府部門應加大對科研投入的支持力度,積極引導和激勵相關單位加強新品種選育研究,提升品種創新能力,同時,要確保農業科技進步政策得到有效實施,為植物新品種保護工作提供堅實的政策保障;對于申請量與授權量高的地區和單位,應充分發揮其在植物新品種保護領域的示范作用,通過組織培訓班、舉辦經驗交流會等形式,積極分享新品種保護的成功經驗和實踐做法,帶動其他地區和單位共同提升品種保護工作水平。針對各地區品種權申請授權不均衡的現象,政府應因地制宜,制定更具針對性的政策措施。對于授權多、申請少的地區,應重點激發新品種權申請的積極性,通過設立獎勵機制、優化申請流程等方式,鼓勵更多單位和個人積極申請新品種權;而對于授權少、申請多的地區,則應注重提升新品種權申請的質量,通過加強審核把關、提高審查標準等手段,確保授權的新品種具備更高的創新性和實用性。

4.2 茶樹育種年限長,育種積極性不高 目前茶樹新品種育種方式主要采用的是常規育種,主要流程包括優良單株/雜交茶籽→種植擴繁→株行比較試驗→品系比較試驗,選育一個品種通常需要20~25年,然而,這種長時間的選育過程卻往往伴隨著品種質量的盲目性,使得育種工作充滿了不確定性和風險。此外,當前野生茶樹資源的利用率尚顯不足。目前,這些寶貴的野生資源主要被用于茶樹鮮葉的采集,而在種質資源創新方面的應用卻相對有限。鑒于茶樹育種周期長,因此在響應市場需求時往往面臨滯后的問題,一旦優秀的茶樹品種錯過了茶產業面積擴張的最佳時機,其潛在的經濟價值便可能大打折扣,這無疑打擊了企業參與育種工作的積極性。因此,需要深入思考如何有效激發企業的育種熱情,使其積極加入育種隊伍,從而為茶樹品種創新營造一個健康、有益且有序的環境。

針對上述問題,需要采取一系列措施來推動茶樹育種工作的健康發展。一是要保護好獨特而豐富的野生種質資源、本地種質資源和育成的品種資源,為育種工作者提供重要的原始材料。二是對于有茶樹資源的研究所或其他單位,可以積極開展資源交流會,加強同行之間的學習和合作,共同推動茶樹育種技術的進步。三是科研教學單位在培育新品種的同時,應深入研究茶樹性狀的遺傳規律,為茶樹育種提供更多堅實的理論支撐。四是茶樹育種主體要轉變思路,加強科研機構、教學院校、企業三方面的合作交流,實現科研創技術、教學授技術、企業產效益,環環相扣、步步有利的局面。對于專家提出的“一縣一品”實施政策,其是否能夠提高良種的利用率,激發育種動力,還需要實際考察。整體來說,提升育種科研水平的關鍵在于科研育種單位和育種人員要進一步拓寬思路,加大種質資源的收集和利用力度,加快育種理論的創新和育種技術的研發。只有從源頭上解決品種創新不足的問題,切實提高科研育種創新能力和水平,增加科研育種成果的產出比例,才能實現茶樹植物新品種保護和種業創新的協同發展,推動整個茶樹產業邁向更加健康、有序的發展軌道。

4.3 DUS測試年限長,授權進程慢 DUS測試年限長的問題,主要源于茶樹在測試之前的生長周期較長,通常需耗時3~4年。此外,茶樹測試性狀表達和判定難度頗大,不好把控,因為多項測試性狀在不同時間點甚至不同季節表現各異,而這些性狀的表達又與地形、氣候等多種因素緊密相關,難以精準把控。

針對上述問題,提出一方面要建立已知茶樹品種的植物學性狀數據庫,以便測試人員能夠迅速篩選出近似品種并確定測試性狀值;另一方面是為茶樹DUS測試中心分流,可以增設茶樹測試的分中心,特別是要針對中小葉茶樹和大葉茶樹建立專門的測試中心。對于育種能力強、信譽好的單位,可以考慮實施現場考察,靈活選擇測試方式,以縮短測試周期并加速授權進程。

參考文獻

[1]中國茶葉流通協會.2022年中國茶葉產銷形勢報告.(2023-04-27)[2024-03-08].https://www.ctma.com.cn/index/index/zybg/id/17/

[2]劉順星,張慧堅,劉曉青.中國茶產業國際競爭力的比較分析與提升對策.中國食物與營養.https://doi.org/10.19870/j.cnki.11-3716/ts.20230609.002

[3]吳雨婷,諸葛天秋.國內主要茶樹種質資源圃建設情況探討.現代農業科技,2018(5):33-35

[4]祖祎祎.集千種茶樹建資源王國——國家中小葉茶樹種質資源圃(長沙)探訪.農民日報,2023-03-22(第006版)

[5]楊如興,尤志明,何孝延,張磊,陳芝芝,王文建,福建原生茶樹種質資源的保護與創新利用.茶葉學報,2015,56(3):126-132

[6]覃思思,羅舒靖,邱勇娟,賴兆榮,龍啟發,吳永華.廣西茶樹種質資源開發利用現狀,制約因素與對策.南方園藝,2021,32(3):88-91

[7]魏明祿,張麗娟,李應祥,李思賢.貴州黔南茶樹種質資源圃建設情況.農技服務,2022,39(2):82-84

[8]席倩,陳王春,孫彬妹,劉少群,劉任堅,鄭鵬.廣東古茶樹資源保護與利用對策建議.中國茶葉,2020,42(10):58-66

[9]陳杰丹,馬春雷,陳亮.我國茶樹種質資源研究40年.中國茶葉,2019,41(6):1-5,46

[10]陳亮,虞富蓮,姚明哲,呂波,楊坤,堵苑苑.國際植物新品種保護聯盟茶樹新品種特異性,一致性,穩定性測試指南的制訂.中國農業科學,2008,41(8):2400-2406

[11]向偉勇.知識產權保護對種子企業技術創新能力的影響.中國種業,2021(12):7-13

[12]寧功偉,楊盛美,宋維希,李友勇,唐一春,趙紅艷,劉本英.云南茶樹種質資源研究60年.植物遺傳資源學報,2023,24(3):587-598

[13]王新超,王璐,郝心愿,李娜娜,丁長慶,黃建燕,曾建明,楊亞軍.茶樹遺傳育種研究“十三五”進展及“十四五”發展方向.中國茶葉,2021,43(9):50-57

[14]劉昆言,禹雙雙,彭長城,劉琪龍,吳宇平,鄭紹儒.我國茶樹新品種保護發展現狀及建議.湖南農業科學,2020(8):101-104

(收稿日期:2024-03-08)