體認語言學視野下中國飲食文化的英譯對比研究

【摘要】《紅樓夢》是中國古典四大名著之一,擁有多語種多版本的譯本。對《紅樓夢》各譯本的翻譯研究有助于深入推動中華傳統文化的傳播。而在中華傳統文化的翻譯研究中,飲食文化的翻譯研究具有重要意義。《紅樓夢》中名目繁多的珍饈餐食均為中國傳統飲食文化的縮影。因此,本文選取最具權威性的兩部《紅樓夢》英譯本,根據以往研究對《紅樓夢》飲食的總結,從中篩選出143種食物指稱,并借助中國經典文學作品漢英平行語料庫,查閱了這143種食物指稱在楊、霍譯本中的英文表述。基于體認翻譯的三層次觀和兩范疇法,對比研究了這些食物指稱在上述兩譯本中的具體翻譯思路。研究發現,從單一范疇來看,兩譯本對食物的翻譯主要聚焦于語言層面,其次為認知層面,最后為現實層面;從融合范疇來看,兩譯本對食物的翻譯則多集中在語言層面與認知層面,極少使用語言層面與現實層面以及認知層面與現實層面。

【關鍵詞】體認語言學;飲食文化;《紅樓夢》;英譯本

【中圖分類號】H315 【文獻標識碼】A 【文章編號】2096-8264(2024)26-0106-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.26.033

一、引言

中華民族的飲食文化歷史悠久、源遠流長,幾千年的發展積淀出豐富多樣的傳統菜肴和獨特的烹飪技藝,充分地展示了中華民族的文明與智慧。被譽為“中華傳統文化集大成者”的《紅樓夢》內容森羅、形式萬象,所涉及的傳統文化種類頗豐:服飾、戲曲、繪畫、民俗和飲食等。著名紅學家胡文彬先生曾在其書中談道:“曹雪芹用了將近三分之一左右的篇幅,描述了眾多人物豐富多彩的飲食文化活動。不僅為讀者提供了一張未窮盡的美食單,更重要的是作者為我們創造了一個完整的紅樓夢飲食文化體系。”[1]475《紅樓夢》中指涉的食物共九大類別,多達186個品種。[2]170

對于推動中華文化的國際傳播,文學翻譯研究扮演著重要的角色。雖然國內學界關于《紅樓夢》的翻譯研究早已浩如煙海,但鮮有學者對《紅樓夢》中的飲食文化進行詳盡深入地“體認”研究。因此,本文從體認語言學的視角出發,基于體認翻譯的三層次觀以及兩范疇法[3],探究了《紅樓夢》楊、霍譯本中143種飲食內容。通過對比分析眾多飲食內容在兩譯本中具體的“體認”翻譯思路,剖析背后所蘊含的體認過程,以此總結兩種譯本的差異與譯者的翻譯偏好。同時也為《紅樓夢》飲食文化的翻譯研究提供一種新視角。

二、體認語言學與紅樓飲食翻譯

王寅基于體驗哲學,將“認知語言學”本土化為“體認語言學”(Embodied-Cognitive Linguistics,ECL),意在突顯該語言學科的體驗性和實踐性。[4]體認語言學的核心原則是:現實—認知—語言,即語言是人們在對現實世界進行互動體驗和認知加工的基礎上形成的。[5]這意味著譯者在將一種語言譯為另一種語言時,要同時兼顧兩種語言背后所映射出的主客觀因素,再創造性地將源語言表達的意義在目的語中建構和轉述出來。[6]基于該思路,“體認觀”強有力地闡明了在翻譯中譯出語與譯入語的異同之處,同時指出了翻譯也是一種“體認”活動。[7]

(一)體認語言學之三層次觀

由“體認觀”對翻譯過程創造性的解釋可知,翻譯不只限于字詞的一一對應,更要映射出語言背后的認知機制和現實體驗。王寅開創性地提出了漢語成語英譯的三層次觀。即在翻譯中,可以從體認語言學的現實、認知和語言三個要素出發,擇其一(或二)作為翻譯的主要依據,要么按照語言、認知或譯文中的具體事件翻譯其意義,要么將其中兩者相結合。[8]在此基礎上,高文成等[3]提出了翻譯的兩范疇法,即單一范疇和融合范疇。單一范疇是指借助三要素中的任一層面進行翻譯,融合范疇則是指通過合并其中某兩個層面來指導翻譯。通過對《紅樓夢》英譯本中飲食文化的翻譯研究發現,運用三層次觀和兩范疇法有助于更加詳細全面地分析出譯文背后的體認機制。

(二)《紅樓夢》飲食文化與翻譯

誕生于18世紀中葉的經典名家著作《紅樓夢》逢迎了進入基本成熟時期的中國飲食文化。《紅樓夢》中花樣繁多的食品、精致典雅的食具以及豐富多彩的食會完美地再現了紅樓飲食文化。正如紅學家胡文彬所說,紅樓美食既具有中國古代飲食文化的共性,又具有時代的個性。它源于生活,但又不完全同于那個時代的生活飲食,它是加工后的精神藝術品。[1]491

在紅樓飲食詞匯翻譯中,由于譯者體驗方式的不同,所以在面對相同的現實體驗時,他們翻譯的詞匯內容既具有客觀現實的共性,也帶有主觀認知的差異。不同的譯者在翻譯這本巨作時,選取的體認翻譯思路同中有異,故而誕生了眾多的紅樓譯本。基于ECL的體認翻譯學也表明,翻譯作為一種體認活動,不僅是對語言層面的轉換,更重要的是探析背后的體認過程。[9]

三、數據收集與分析

參照《紅樓夢美食大觀》和《紅樓夢與中國文化論稿》所列出的飲食詞匯,選取了155個食品類詞匯,共九大類別:米、面、點心、菜肴、調味品、飲料、補品、外國食品以及盥浴用品。隨后根據這155種食品在《紅樓夢》原文中出現的情況進行初次篩選,標準如下:

(1)重復出現的詞匯只計一次。例如,同時出現在飲料類別和盥浴用品類別中的“漱口茶”。

(2)原文中未明確指出,作者自行總結的詞匯不計入內。例如,在原文第四十九回中,寶玉聽賈母說有新鮮鹿肉,就要了一塊燒著吃。作者將這里的燒生肉總結為“烤鹿肉”。

經過初次篩選,符合標準的飲食詞匯剩余145個。由于楊、霍譯本所參考的《紅樓夢》底本不同,楊譯本選用以脂本為基礎,經多種版本對校修訂過的版本作為原文進行翻譯,而霍譯本的則以程乙本為底本。[10]這導致了兩種譯本所參考的原文內容有所不同,如六十一回中的“油鹽炒枸杞芽”或“油鹽炒豆芽”。因此,二次篩選了這145個飲食詞匯,將受到底本影響的詞匯去除,最終確定了143個飲食詞匯作為研究對象。又借助中國經典文學作品漢英平行語料庫,摘錄這些食物指稱在楊、霍譯本中的英文表達。

在三層次觀和兩范疇法的指導下,對143個飲食詞匯進行了人工標注。標注內容為兩個英譯本中的143個飲食詞匯在單個范疇和融合范疇下各個層面中出現的頻次。為保證人工標注的準確性與有效性,本文采用三人背對背的標注方式,對于存在爭議的內容進行小組討論,直至對所有數據類別形成統一意見。

四、研究結果與討論

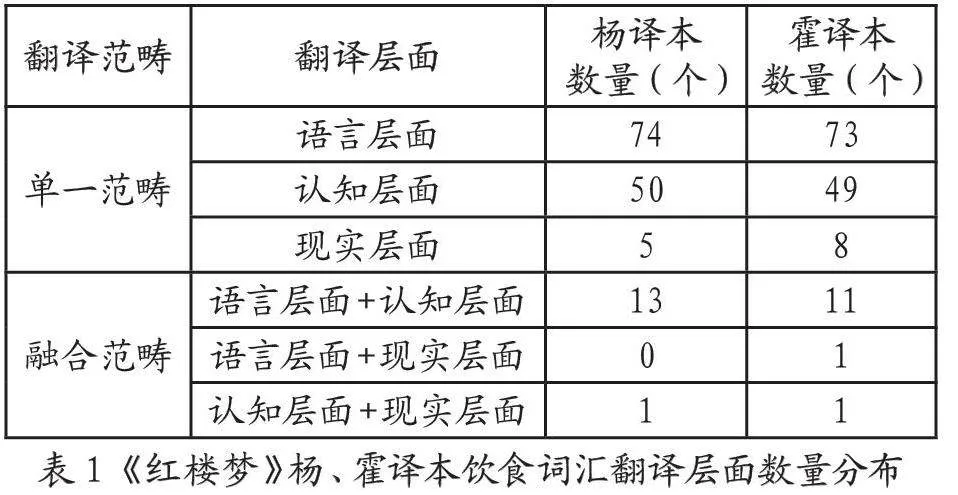

表1呈現了《紅樓夢》中食品類詞匯在楊、霍譯本中翻譯層面的數量分布。在單一范疇中,二者偏向對食品類詞匯進行語言層面的翻譯,其中,大部分的食品類詞匯翻譯主要是依據字面意義尋找對應的詞語,少部分通過字面意義解釋相應的詞匯。在認知層面的食品類詞匯翻譯中,多為直接譯出該詞匯的原型性認知意義,較少的借助新物象表達認知意義。對于現實層面而言,兩譯本都較少結合具體語境翻譯飲食詞匯。飲食詞匯主要為具體特指性名詞,通常借助字面意義與內涵意義即可實現翻譯,較少依賴語境。

在融合范疇中,二者主要采用語言層面與認知層面相疊加的翻譯思路。相較于其他兩類翻譯范疇,此類翻譯范疇要求譯者付出較少的認知努力,故使用頻率相對較高。

(一)語言層面

語言層面的翻譯是指,在源語譯成目的語的過程中,翻譯內容不經過大腦復雜的認知加工,僅將源語的字面意義用目的語對應的詞匯表達出來。語言層面的翻譯思路更加忠實原文,有助于傳達源語的思維習慣,同時豐富了目的語的表達方式。通過分析《紅樓夢》食品類詞匯語言層面的翻譯思路,本文發現了在語言層面匯聚著兩種翻譯類型:

(1)字面直譯型:不改變語序,對詞匯直接進行語言表達轉換或將詞匯的大部分內容譯出,少部分省譯。

(2)字面解釋型:改變語序,如以后置定語的形式出現。

研究發現,楊、霍譯本在語言層面的翻譯思路上數量差異較小,但內容差異較大。雖然二者偶爾采用相同的翻譯類型,但主要還是采取不同的字面翻譯類型。

二者采用相同翻譯類型的情況如下:

書中六十二回,寶玉生日時收到舅舅王子騰所送的一百束銀絲掛面。根據中國習俗,過生日時吃面寓意長壽無疆。楊、霍譯本均采用字面直譯型翻譯。該譯法有助于表達紅樓飲食詞匯獨特的文化意蘊,激發譯入語讀者的閱讀興趣。楊譯本:'silver-silk' noodle;霍譯本:'silver thread' vermicelli。

書中三十八回,大觀園螃蟹宴,王熙鳳吩咐下人去取菊花葉兒桂花蕊熏的綠豆面子,以備吃完螃蟹后洗手。菊花葉兒桂花蕊熏的綠豆面子則是吃蟹專用洗手物,綠豆面子去污,菊花葉兒和桂花蕊清香,可去腥氣。楊、霍譯本均選擇了字面解釋型的翻譯方式,將譯出語中特有的詞匯更加具體地展現在譯入語讀者面前。楊譯本:powdered green beans scented with chrysanthemum leaves and fragrant osmanthus;霍譯本:mung-bean flour scented with chrysanthemum leaves and cassia。

二者采用不同翻譯類型的情況如下:

書中八十回,薛姨媽的新媳婦夏金桂最喜歡啃骨頭。每日殺雞殺鴨,將油炸的焦骨頭下酒吃。此處油炸焦骨頭的譯文在兩個英譯本中采用了不同的翻譯類型。楊譯本:fried bones;霍譯本:the bones,crisp-fried in boiling fat。楊譯本選擇字面直譯型,霍譯本選擇字面解釋型。不同的翻譯思路,呈現給譯入語讀者的意象詳略不同,達到的翻譯效果也不一致。

(二)認知層面

體認語言學強調“語言”與“現實”不是直接相連的,而是必定要經過處于中間階段的“認知”,即語言是“惟人參之”的結果,這表明了體認語言學所提倡的“語言人本觀”,語言表達因人而定。[5]4紅樓飲食所具有亦古亦今,亦滿亦漢,亦南亦北,亦中亦外,亦官亦民的獨特文化特征[1]491,使其飲食詞匯負載著濃厚的民族韻味。所以,翻譯此類飲食詞匯時,可去除該詞匯原本的物象,拋棄隱喻手段,直接翻譯出要表達的原型認知意義與內涵意義[8]。

本文借鑒王寅提出的基于認知層面翻譯存在的兩種方法:一是直接翻譯出該詞匯的原型性認知意義;二是借助新物象反映認知意義[8],分析了紅樓食品詞匯在認知層面的翻譯思路。

從研究結果可知,楊、霍譯本都傾向于使用認知層面的第一種翻譯方法。例如,書中五十三回,黑山村烏莊頭向寧國府繳納的糧食里包括白糯,碧糯和粉粳。它們是專供于古代達官顯貴食用的精糧。楊譯本從認知層面統一翻譯出這三種稻米的內涵意義。譯本為:each of three varieties of fine rice,三種精米。此外,書中四十二回,鳳姐給劉姥姥拿的回禮中,一個盒子裝著內造小餑餑。內造小餑餑實際上是指仿制的宮內小點心。霍克斯也從認知層面將其譯為:various kinds of cakes and pastries made in the Imperial kitchens,準確地譯出了該點心的原型性認知意義。

譯入語國家對稻米劃分并非這樣詳細,他們缺少這三種稻米背后的體認背景。也同樣無法理解“內造小餑餑”中的“內造”是何含義。楊、霍兩個譯本都選擇了從認知層面解釋相應的原型性認知意義。這種方式雖失去了源語中特有的文化內涵,但有助于讀者理解原文,縮短譯文與讀者的認知距離。

此外,霍譯本使用第二種翻譯方法的頻率高于楊譯本。如豆腐皮包子:beancurd dumplings,兩種譯文都將“包子”替換成更受譯入語讀者所知曉的“餃子”。餃子作為中國特有的面食,逢年過節,作為慶祝的美食端上餐桌,這一文化先于包子傳入外國。所以,將包子替換為譯入語讀者更熟悉的餃子,有利于他們獲取與原詞語更加相近的認知意義。

(三)現實層面

《紅樓夢》中的飲食詞匯盡管是曹雪芹頭腦中反映的產物[1]491,但仍是源于現實生活中一道道美味的佳肴。譯者獲取飲食詞匯的字面意義,經過心智轉換,再根據翻譯需要,將其與上下文語境相結合,最后獲得基于現實層面的語境化翻譯。現實層面的翻譯思路結合了飲食詞匯的認知和語境意義,往往對譯者要求較高。兩個譯本幾乎很少使用這種翻譯思路,楊譯本使用了5次,霍譯本使用了8次。

例如,五十三回中,霍譯本將白糯譯為“white ditto”。“ditto”的意思是“同上”。前文出現了碧糯,并譯出了其具體的含義,因此選用了“ditto”指代上文相似的內容。譯文的處理選擇了基于現實層面的語境化翻譯,精準地呈現了原文的語用意義。[8]

(四)融合范疇

紅樓飲食詞匯內涵豐富,有時單一的翻譯層面難以詮釋詞匯的整體意義。此時,就需要將兩個翻譯層面結合起來。融合范疇包括三個方面:語言層面+認知層面,語言層面+現實層面以及認知層面+現實層面。根據本研究統計,兩個譯本使用語言層面+認知層面的融合范疇較多,極少使用后兩個融合范疇。尤其認知+現實范疇既要譯出原型性認知意義,又要聯系上下文語境意義,適用于復雜的翻譯情況。而《紅樓夢》中大部分食品類詞匯相對簡單,只需使用單一范疇與語言層面+認知層面的融合范疇就足夠將其完美地呈現給譯入語讀者,無需過多應用后兩個融合范疇。下面將分別論述以上三個融合范疇在楊、霍本中的使用情況。

首先是語言層面+認知層面范疇。楊譯本多將此種譯法用于菜肴詞匯的英譯中。因為有些菜肴既包含具體物象,又帶有抽象色彩,所以在翻譯時采用這種翻譯思路最佳。例如,書中四十三回,賈母得了風寒后喝的野雞崽子湯。野雞崽子就是小野雞,楊譯本將小野雞譯成鵪鶉。經查證,鵪鶉體型嬌小,也屬于野雞的一種。譯本為quail soup,既說明了野雞崽子是什么,又明確了這是什么菜系,使譯入語讀者一目了然。再如,書中三十回,金釧兒吃的香雪潤津丹。它類似于當今的薄荷丸,有消熱解毒的功效。霍譯本為Fragrant Snow 'quencher',字面直譯“香雪”二字,忠實于原文。“潤津丹”實則就是指下火的丸子,“quencher”意思是冷卻的物品。霍克斯譯出了“潤津丹”的原型,用來調息降火的丸藥,彌補了譯出語與譯入語的體認差異。

其次是語言層面+現實層面范疇,這種翻譯思路主要借助現實層面的語境來豐富對飲食詞匯的字面翻譯。例如,霍克斯對楓露茶的翻譯,他只音譯了楓露,并未翻譯茶,這是因為上文已然提及了茶,只需要順應語境翻譯出楓露即可。

原文:寶玉吃了半碗茶,忽然想起早起的茶來,因問茜雪道:“早起沏了一碗楓露茶……。”

霍克斯譯文:After drinking about half a cupful, Bao-yu suddenly thought of the tea he had drunk early that morning. “When you made that Fung Loo this morning,” he said to Snowpink.

最后是認知層面+現實層面范疇,楊譯本和霍譯本都對西洋玫瑰露選用了此種翻譯思路。在原文里,芳官兒要些玫瑰露給柳五兒吃,這里的玫瑰露就是西洋玫瑰露。楊譯本譯出了玫瑰露的原型認知意義,即玫瑰味的果汁;霍譯本借助新的物象精粹來代替露。經過大腦認知加工后,又結合當時的背景譯出最終詞匯。這種翻譯范疇既表達了語義意義,又表達了語用意義。

五、結論

《紅樓夢》飲食文化是中華傳統飲食文化的一個縮影,凝聚了專屬于中華民族的思維模式與體驗方式。借助體認語言學的三要素解讀譯本內涵,有利于擴充譯入語讀者的文化知識,推動中華文化的國際傳播。

因此,本文結合體認語言學翻譯三層次觀和“兩范疇”法,對比分析了《紅樓夢》楊譯本和霍譯本對143個食品類詞匯翻譯的差異。研究發現,在單一范疇方面,兩譯本對食物的翻譯為:語言層面>認知層面>現實層面;從融合范疇來看,兩譯本對食物的翻譯則多集中在語言層面與認知層面,極少使用其他兩個范疇。此外,本文在翻譯三層次觀的基礎上將語言層面范疇創新性地劃分為兩種具體的翻譯思路:字面直譯型和字面解釋型。最后,楊譯本和霍譯本在各個翻譯層面的數量差異較小,但內容差異較大,這也體現了語言具有體認性的特點。

參考文獻:

[1]胡文彬.紅樓夢與中國文化論稿[M].北京:中國書店出版社,2005.

[2]蔣榮榮.紅樓夢美食大觀[M].南寧:廣西人民出版社,2007.

[3]高文成,吳超異.體認語言學視野下《離騷》中文化負載詞的英譯研究[J].語言與翻譯,2021,(02).

[4]王寅.后現代哲學視野下的體認語言學[J].外國語文,2014,30(06).

[5]王寅.體認語言學:認知語言學的本土化研究[M].北京:商務印書館,2020.

[6]王寅.認知語言學的翻譯觀[J].中國翻譯,2005,(05).

[7]王寅.體認翻譯學視野下的“映射”與“創仿”[J].中國外語,2020,17(05).

[8]王寅.體認語言學視野下的漢語成語英譯——基于《紅樓夢》三個英譯本的對比研究[J].中國翻譯,2019, 40(04).

[9]王寅.體認翻譯學的理論建構與實踐應用[J].中國翻譯2021,42(03).

[10]李晶.《紅樓夢》三種英文全譯本底本差異性管窺[J].紅樓夢學刊,2017,(06).