不同撫育間伐強度對杉木林下套種草珊瑚生長的影響

摘 要 為探討不同強度的撫育間伐對杉木林下套種的草珊瑚生長的影響,以14年生杉木林作為研究對象,在相同立地條件下,采用輕、中、重度的撫育間伐措施后林下套種草珊瑚。試驗表明,采取重度撫育間伐(35%)措施的杉木林下草珊瑚的生長量、生物量最大,且保存率、含水率更高,其4年生的草珊瑚單株干質(zhì)量能達328.89 g,較采用中度撫育間伐(25%)措施杉木林下4年生的草珊瑚單株干質(zhì)量增加5.19%。因此,建議在采取重度撫育間伐(35%)措施的杉木林下套種草珊瑚。

關(guān)鍵詞 草珊瑚;杉木林;套種撫育間伐;生長影響

中圖分類號:S791.27 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.09.069

草珊瑚,是金粟蘭科草珊瑚屬常綠半灌木,在我國長江以南,以及越南、朝鮮半島、日本等地區(qū)和國家均有分布[1-3]。草珊瑚不僅具有較高的藥用價值,還具有較高的生態(tài)價值,如改善土壤結(jié)構(gòu),促進土壤微生物活動,固定土壤,對促進森林生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定具有重要作用[4-5]。本文以14年生杉木林作為研究對象,探究撫育間伐強度對杉木林下套種草珊瑚生長的影響,為今后杉木林下套種草珊瑚模式的推廣提供依據(jù)。

1" 材料與方法

1.1" 試驗地概況

在廣西環(huán)江毛南族自治縣東興鎮(zhèn)平安村新洞屯工區(qū)內(nèi)杉木林開展試驗,造林時間為2005年,林齡均為14 a,每667 m2初植密度為148株,保存率為89.86%,平均郁閉度均大于0.9。試驗地屬亞熱帶季風(fēng)氣候,南丘陵一帶年均氣溫為18.9 ℃,極端最低氣溫為 -6.2 ℃,無霜期290 d。試驗地北部年平均降水量為1 750 mm,多集中在每年的4—9月,占全年降水量的70%,蒸發(fā)量1 571.1 mm,空氣平均相對濕度79%。試驗地屬高丘石山地區(qū),土壤以紅壤為主,土質(zhì)營養(yǎng)含量較高,常見喬木樹種有杉木、馬尾松、錐木等,常見灌木及草本植被有桃金娘、黃荊條、白背桐等,森林植被豐富,物種繁多,氣候和土壤條件十分適宜草珊瑚的生長。

1.2" 試驗材料

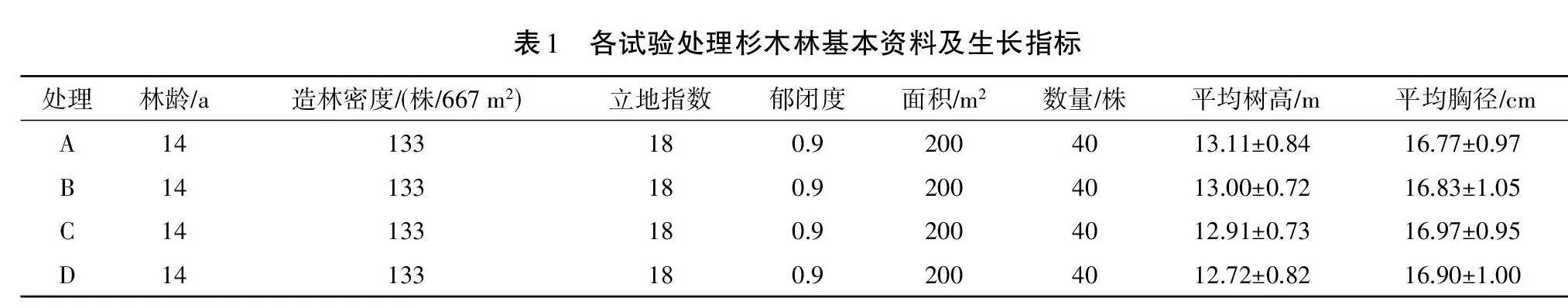

試驗對象為14年生的杉木林。為確保試驗數(shù)據(jù)可信,試驗前對各試驗小區(qū)內(nèi)的杉木樹高和胸徑進行每木檢尺(見表1),并采用單因素方差分析比較各試驗組內(nèi)的杉木生長指標。其中,各試驗處理的平均樹高單因素方差分析比較結(jié)果F=1.859(p=0.139>0.05),各試驗處理的平均胸徑單因素方差分析比較結(jié)果F=0.279(p=0.840>0.05),各試驗處理的平均樹高和胸徑比較均為差異不顯著,數(shù)據(jù)具有可比性。

1.3" 試驗設(shè)計

選擇坡度、坡向相同,立地指數(shù)均為18的杉木林作為本次研究對象,采用隨機區(qū)組設(shè)計,將試驗區(qū)分別設(shè)A、B、C、D共4個試驗處理,其中A為空白對照組,每個處理均為3次重復(fù),共計12個試驗小區(qū),每個試驗小區(qū)面積均為200 m2,各試驗小區(qū)之間設(shè)寬度為10 m的隔離帶。

1.4" 試驗方法

2019年,對A、B、C、D各試驗處理的杉木采取不同強度的撫育間伐措施。其中,處理A為空白對照組,不采取任何撫育間伐措施;處理B采取輕度撫育間伐(15%)措施,即試驗小區(qū)每667 m2保留杉木113株;處理C采取中度撫育間伐(25%)措施,即試驗小區(qū)保留杉木100株;處理D采取重度撫育間伐(35%)措施,即試驗小區(qū)每667 m2保留杉木86株。

間伐后,沿水平等高線耙?guī)д兀瑤挒? m,間隔1~2 m。沿等高線水平清除種植帶內(nèi)的雜灌,保留帶間植被,對種植帶進行穴墾整地,穴規(guī)格為20 cm×20 cm×15 cm,株行距為50 cm×50 cm。2020年3月,在A、B、C、D各試驗處理的杉木林下種植1年生草珊瑚容器苗。種植的草珊瑚容器苗要求長勢基本一致,苗高為20 cm左右,地徑達0.2 cm,且要求生長健壯、無機械損傷、無病蟲害。A、B、C、D各試驗處理林下套種草珊瑚的種植密度要求一致,每667 m2均為800株,定植后澆透定根水。

各試驗處理小區(qū)均采用相同的撫育管理措施,定植后當(dāng)年5月對A、B、C、D各試驗處理進行人工全砍雜,并對各試驗地的草珊瑚進行追肥,每個標準小區(qū)施用尿素1.0 kg、氯化鉀0.3 kg。次年開始每年分別在春、夏兩季分別對A、B、C、D各試驗處理的試驗小區(qū)除草、追肥1次。

1.5" 項目測定

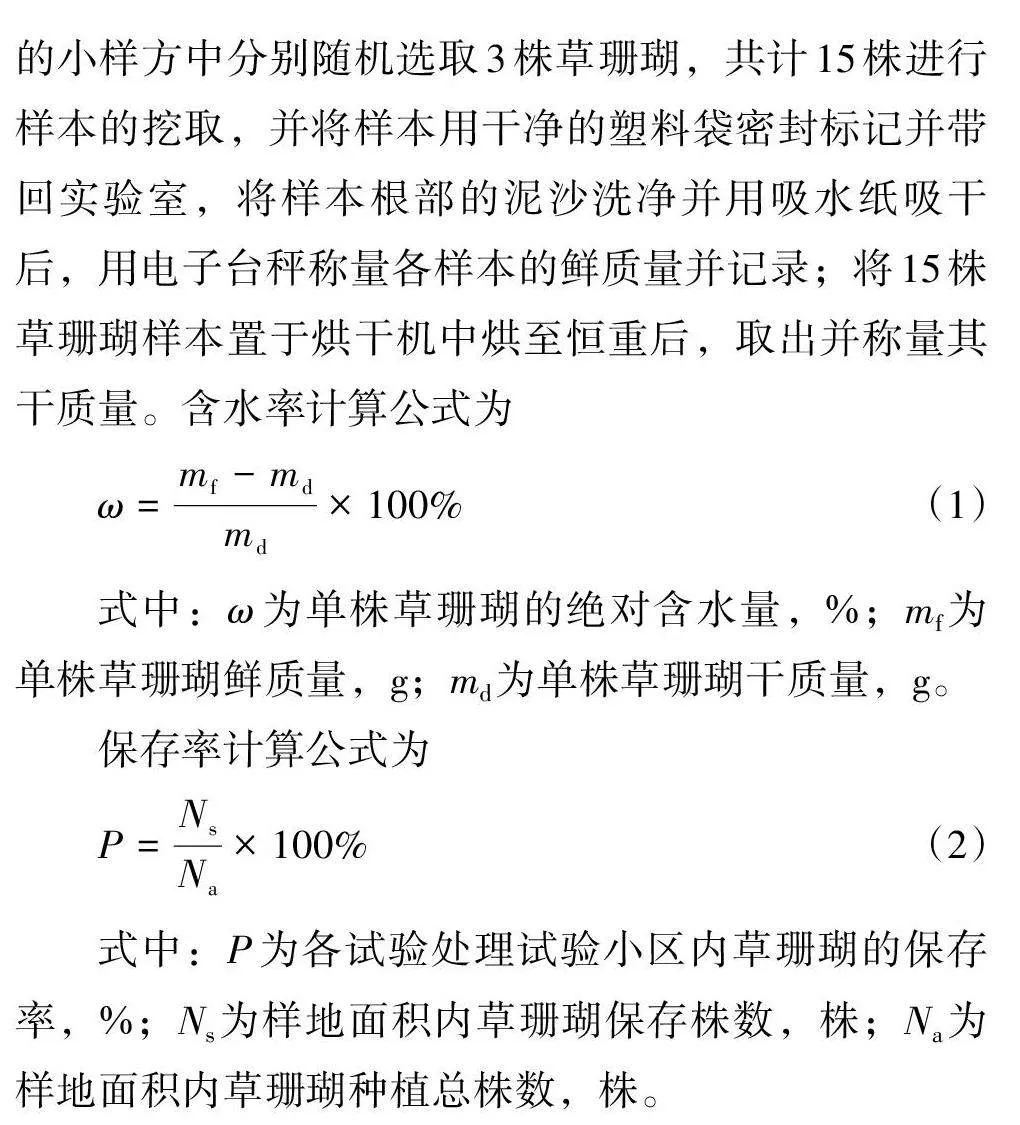

主要調(diào)查草珊瑚株高、地徑、單株鮮質(zhì)量、單株干質(zhì)量及含水率等生長指標,并分別記錄種植后各試驗處理的保存率。草珊瑚生長指標的調(diào)查方法:于2021年5月(2年生)、2022年5月(3年生)、2023年5月(4年生)對A、B、C、D各試驗小區(qū)從東、南、西、北、中方位隨機選取1 m×1 m的小樣方共計5個,每個樣方草珊瑚數(shù)量為11株,每個試驗小區(qū)調(diào)查草珊瑚數(shù)量均為55株,分別調(diào)查和記錄各試驗處理的株高、地徑;從各試驗小區(qū)的東、南、西、北、中方位的小樣方中分別隨機選取3株草珊瑚,共計15株進行樣本的挖取,并將樣本用干凈的塑料袋密封標記并帶回實驗室,將樣本根部的泥沙洗凈并用吸水紙吸干后,用電子臺秤稱量各樣本的鮮質(zhì)量并記錄;將15株草珊瑚樣本置于烘干機中烘至恒重后,取出并稱量其干質(zhì)量。含水率計算公式為

[ω=mf-mdmd×100%]" "(1)

式中:ω為單株草珊瑚的絕對含水量,%;mf為單株草珊瑚鮮質(zhì)量,g;md為單株草珊瑚干質(zhì)量,g。

保存率計算公式為

[P=NsNa×100%]" "(2)

式中:P為各試驗處理試驗小區(qū)內(nèi)草珊瑚的保存率,%;Ns為樣地面積內(nèi)草珊瑚保存株數(shù),株;Na為樣地面積內(nèi)草珊瑚種植總株數(shù),株。

1.6" 數(shù)據(jù)處理

所有數(shù)據(jù)均采用Excel 2018進行統(tǒng)計和整理,并對各試驗處理的平均株高、平均地徑、平均單株鮮質(zhì)量、平均單株干質(zhì)量、平均含水率、平均保存率進行方差分析,各處理之間的多重比較采用最小顯著差異法(Least Significant Difference,LSD)。

2" 結(jié)果與分析

2.1" 草珊瑚生長量

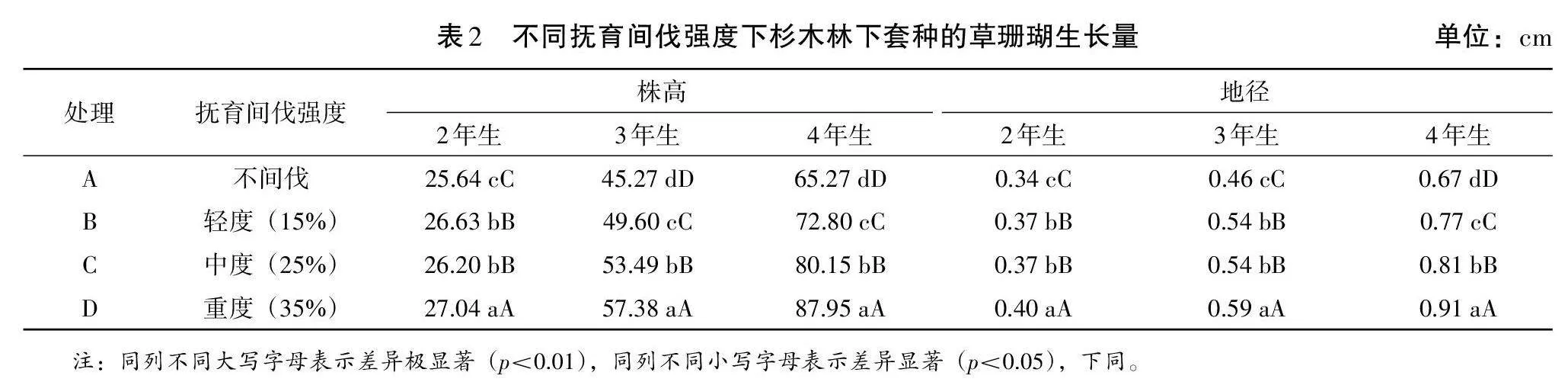

對各試驗處理草珊瑚的株高、地徑等生長量指標進行分析,結(jié)果如表2所示。各試驗處理草珊瑚的平均株高、平均地徑均表現(xiàn)為差異極顯著(p<0.01)。經(jīng)多重比較,2~4年生的草珊瑚,處理B、C、D的平均株高、平均地徑均極顯著大于處理A,且采取重度撫育間伐(35%)措施的杉木林下的草珊瑚平均株高、平均地徑最大。處理B和處理C林下2年生草珊瑚的平均株高差異不顯著,處理B和處理C林下2年生、3年生草珊瑚的平均地徑差異不顯著。

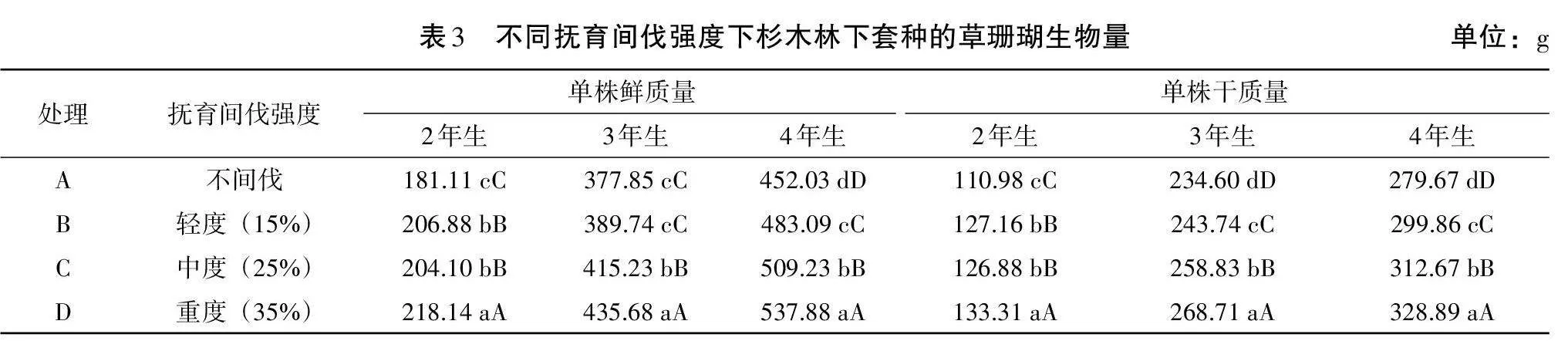

2.2" 草珊瑚生物量

對各試驗處理草珊瑚的單株鮮質(zhì)量、單株干質(zhì)量等生物量指標進行分析,結(jié)果如表3所示。各試驗處理草珊瑚的平均單株鮮質(zhì)量、平均單株干質(zhì)量均表現(xiàn)為差異極顯著(p<0.01)。經(jīng)多重比較,處理B、C、D林下2~4年生的草珊瑚平均單株干質(zhì)量均極顯著大于處理A,且采取重度撫育間伐(35%)措施的杉木林下的草珊瑚平均單株鮮質(zhì)量、平均單株干質(zhì)量最大。處理C林下3~4年生草珊瑚的平均單株鮮質(zhì)量和平均單株干質(zhì)量均極顯著大于處理B。

2.3" 草珊瑚含水率和保存率

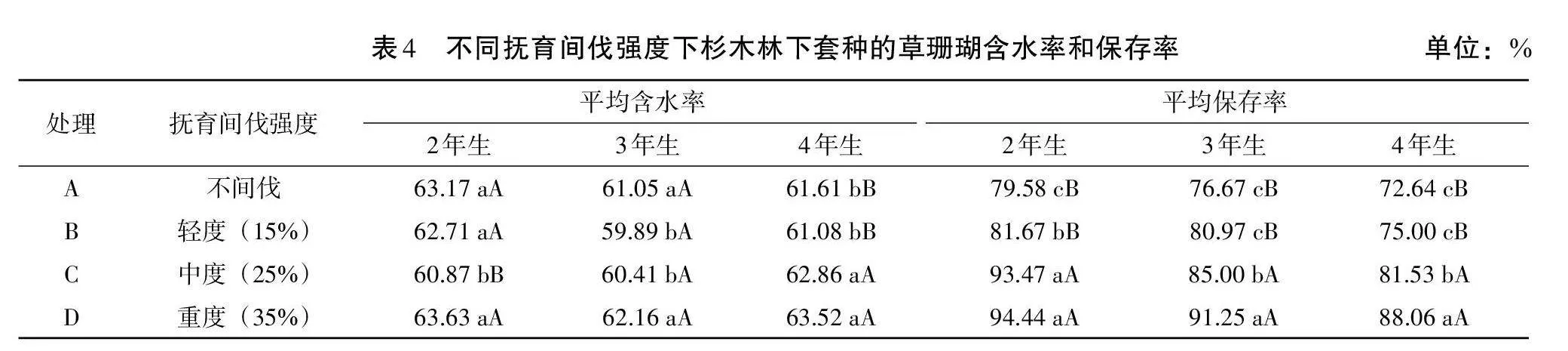

對各試驗處理草珊瑚的含水率和保存率進行分析,結(jié)果如表4所示。2年生和4年生草珊瑚各試驗處理的平均含水率均差異極顯著(p<0.01),3年生各試驗處理的草珊瑚平均含水率差異顯著(p<0.05)。經(jīng)多重比較,4年生草珊瑚中,處理C、處理D的平均含水率極顯著高于處理A、處理B,而處理A和處理B之間差異不顯著,處理C和處理D之間差異不顯著。總體上看,處理D林下草珊瑚的含水率偏高。

2年生、3年生、4年生草珊瑚各試驗處理的平均保存率均差異極顯著(p<0.01)。經(jīng)多重比較,2年生、3年生、4年生的草珊瑚中,處理C、處理D的平均保存率均極顯著高于處理A、處理B;2年生草珊瑚中,處理C和處理D之間的平均保存率差異不顯著;3年生和4年生草珊瑚中,處理D的平均保存率均顯著高于處理C,而處理A和處理B的平均保存率差異不顯著。

3" 結(jié)論與討論

在相同立地條件、相同坡度、相同坡向的情況下,對相同林齡且平均樹高、平均胸徑、郁閉度沒有差異的杉木林采取不同強度撫育間伐措施后套種草珊瑚,各試驗處理的草珊瑚生長量(平均株高和平均地徑)、生物量(單株鮮質(zhì)量、單株干質(zhì)量)、含水率、保存率均表現(xiàn)出差異,其中均以采取重度撫育間伐(35%)措施杉木林下的草珊瑚生長量、生物量最大,且保存率和含水率更高。在采取重度撫育間伐(35%)措施的杉木林下,4年生的草珊瑚單株干質(zhì)量達到328.89 g,較采用中度撫育間伐(25%)措施的杉木林下4年生草珊瑚單株干質(zhì)量增加5.19%。因此,在杉木林下套種草珊瑚前采取重度撫育間伐(35%)措施,能有效提高草珊瑚保存率、產(chǎn)量。

參考文獻:

[1]" 胡明芳,黃宗安.草珊瑚營養(yǎng)袋苗培育技術(shù)[J].福建農(nóng)業(yè),2009(5):18-19.

[2]" 付菊琴,曲瑋,梁敬鈺.草珊瑚屬植物的研究進展[J].海峽藥學(xué),2011,23(1):1-6.

[3]" 羅永明,李創(chuàng)軍,黃璐琦.金粟蘭科藥用植物的研究概況[J].江西中醫(yī)學(xué)院學(xué)報,2007,19(1):64-68.

[4]" 王玥.不同郁閉度林下3種植物適生性研究[D].廣州:華南農(nóng)業(yè)大學(xué),2018.

[5]" 溫遠蓮.金秀縣草珊瑚栽培技術(shù)研究[J].綠色科技,2018(3):86-87.

(責(zé)任編輯:敬廷桃" 張春雨)