交易所問詢監管與股權融資成本

摘 要:本文以2013—2021年中國滬深A股上市公司為樣本,從投資者風險感知視角實證檢驗交易所問詢監管對股權融資成本的影響。結果顯示:公司收到定期報告問詢函后股權融資成本顯著上升,并且同年收到定期報告問詢函數量越多、同一份定期報告被問詢次數越多、定期報告問詢函中的問題總數量越多,股權融資成本上升幅度越大,說明交易所問詢監管會增加投資者的風險感知,進而導致股權融資成本升高。異質性檢驗結果顯示,當投資者專業能力較強、交易風險較大、市場化程度較低和審計質量較低時,投資者對定期報告問詢函所披露風險的感知能力更強,交易所問詢監管對股權融資成本的正向影響更大。進一步研究發現,作為一種非處罰性監管,交易所問詢監管是處罰性監管的有力補充,二者都具有良好的市場監管效果。本文的研究結論為證券監管部門依法保護投資者合法權益和防范市場風險提供了政策參考。

關鍵詞:交易所問詢監管;股權融資成本;定期報告問詢函;風險感知;投資者保護

中圖分類號:F830.91 文獻標識碼:A 文章編號:1000-176X(2024)05-0062-13

一、問題的提出

黨的十九大報告提出,要“轉變政府職能,深化簡政放權,創新監管方式”。為促進經濟高質量發展,黨的二十大報告再次強調,要“加強和完善現代金融監管,強化金融穩定保障體系”。上市公司信息披露是資本市場監管對象之一。其中,交易所問詢監管作為一種創新監管方式,對于強化證券交易所一線監管職能,深入推動證券監管方式轉型具有重要意義。2013年,上海證券交易所和深圳證券交易所分別發布《上海證券交易所上市公司信息披露直通車業務指引》《深圳證券交易所上市公司信息披露直通車業務指引》,正式實施信息披露直通車改革,標志著交易所對上市公司信息披露的監管方式由事前審核轉向事后監管。直通車業務實施以來,交易所對上市公司對外披露的年報、半年報和季報等定期報告進行審查,針對信息披露不準確或內容存在歧義等問題向公司發放定期報告問詢函,要求被問詢公司在規定期限內(通常為5個工作日) 公開回函。這種問詢監管制度強化了交易所一線監管職能,對維護市場秩序、防范市場風險、保護投資者合法權益并推進監管體制轉型發揮了重要作用。

現有研究發現,交易所問詢監管既具有監管效應,有利于提升公司治理水平[1]、抑制公司稅收規避行為[2],又具有信息增量效應和風險信號傳遞效應,對分析師[3]和審計師[4]行為產生較大影響。作為重要的利益相關者,投資者會密切關注公司的各種行為,收集公司的各類信息,判斷公司的風險水平,然后要求相應的風險溢價以保護自身合法權益。股權融資成本在一定程度上體現了投資者所要求的風險溢價水平,現有研究表明,股權融資成本的高低會受到公司信息披露質量和公司聲譽的影響[5]。定期報告不僅是公司最重要的信息披露文件,也是投資者了解公司的關鍵渠道,而證券交易所通過對定期報告進行定向、深度的復查,針對其中存在的問題向上市公司發放定期報告問詢函,可以有效提升公司的財務報告質量[6],提高收函公司的年報可讀性。按照信息風險定價理論中信息透明度越高則股權融資成本越低的邏輯,交易所問詢監管會通過提高公司信息披露質量進而降低股權融資成本。另外,交易所問詢監管具有風險甄別功能,能夠預測公司的違規行為,提高未來財務違規稽查的可能性[7],能夠甄別公司應計盈余管理及真實盈余管理[8],對公司聲譽造成影響。在投資者保護機制不夠完善的資本市場中,公司聲譽對上市公司信息披露質量具有擔保作用,有助于降低所有者與經營者、債權人等利益相關者之間的信息不對稱程度,因此,公司聲譽對于融資過程至關重要,較差的公司聲譽將會導致較高的股權融資成本[9]。按照信號傳遞和聲譽機制理論,交易所發放定期報告問詢函向外釋放了風險信號,會提高投資者的風險感知水平,并對公司聲譽造成負面影響,進而提高公司的股權融資成本。那么,交易所問詢監管對股權融資成本究竟有何影響?投資者會因問詢函提高公司信息披露質量而降低預期報酬率,導致公司股權融資成本下降?或會因感知問詢函所傳遞的風險信號而提高預期報酬率作為風險補償,導致公司股權融資成本上升?現有研究尚未給出明確的答案。基于此,本文以2013—2021年中國滬深A股上市公司為樣本,基于交易所針對定期報告所發放的問詢函,從投資者風險感知視角探討交易所問詢監管對股權融資成本的影響。

本文可能的邊際貢獻在于:首先,豐富了交易所問詢監管經濟后果的研究。區別于公司治理視角,本文從投資者風險感知視角出發,以投資者預期報酬率為落腳點,檢驗交易所問詢監管對股權融資成本的影響,拓展了交易所問詢監管在投資者保護方面的相關研究。其次,拓寬了股權融資成本影響因素的研究。現有研究主要從公司信息披露質量、媒體報道、審計質量和社會制度規范等視角研究股權融資成本的影響因素,鮮有文獻關注交易所問詢監管的相關作用。本文基于投資者風險感知視角,探討交易所發放定期報告問詢函對股權融資成本的影響,拓展了股權融資成本影響因素的相關研究。最后,在實踐意義方面,本文為創新監管方式的有效性提供了證據支撐。在深化監管體制改革的過程中,證券交易所作為一線監管機構,其主要職責在于防范市場風險并保護投資者利益。本文的研究發現,證券交易所發放的定期報告問詢函具有風險信號傳遞效應,能夠提高投資者風險感知,具有良好的投資者保護作用。本文的研究結論既證實了問詢監管制度有利于交易所履行投資者保護責任,又能夠為進一步創新監管方式提供政策參考。

二、文獻綜述、理論分析和研究假設

(一) 文獻綜述

⒈交易所問詢監管經濟效果的相關研究

交易所發放定期報告問詢函旨在引導上市公司加強公司治理,提高信息披露質量,防范市場風險,保護投資者合法權益。現有研究表明,交易所問詢監管發揮了積極作用。在公司治理方面,交易所問詢監管具有監管效應,有助于抑制公司稅收規避[2] 和盈余管理[6] 等機會主義行為。在信息披露方面,交易所問詢監管能促進公司加強信息披露,提高信息披露質量和披露效率[10],降低上市公司盈余反應系數。收到問詢函的公司會適時改變未來的信息披露策略,盡量少披露企業負面信息以保護公司聲譽,回函公告的可讀性變得更強、語言更加謹慎[11]。此外,交易所問詢監管有助于提升公司業績預告的積極性,提高業績預測的準確度,改善業績預告文本的信息披露質量[12]。在利益相關者行為方面,交易所問詢監管提供了增量信息,有助于降低分析師預測誤差、分歧度和樂觀性偏差[3]。同時,其還具備風險信號傳遞效應,能夠識別資本市場風險[9],有助于提高審計質量[13]。有學者發現,重組類問詢函有助于識別并購重組中的潛在風險,降低并購重組中的信息不對稱程度進而提升并購績效[14]。薪酬問詢函降低了高管薪酬水平和超額薪酬,減少高管在職消費[15]。但也有學者發現,交易所問詢監管會對公司產生負面影響,當公司收到問詢函時,資本市場會出現負面反應[16]。在公司治理方面,交易所問詢監管增加了公司高管變更[17]、CFO離職和審計師變更[18]的概率。在盈余質量方面,在問詢函對外披露之前,內部人會利用私有信息從事內幕交易活動[19];交易所問詢監管雖有助于減少應計盈余管理,但同時也可能引發企業進行真實盈余管理[20]。在企業融資方面,交易所問詢監管會加劇企業融資約束,增加債務資金成本,減少公司新增銀行貸款 [21]。

⒉股權融資成本影響因素的相關研究

股權融資成本產生于公司與投資者之間的信息不對稱,是投資者為減少公司風險對自身權益造成損失而要求的風險溢價。上市公司財務報告質量及信息披露質量是影響股權融資成本的重要因素[5]。高質量的會計信息具有定價功能,能夠減少資本市場上的逆向選擇問題,提高上市公司信息披露可讀性且有助于緩解信息不對稱,從而降低股權融資成本。上市公司通過企業家微博等非正式信息傳遞機制傳遞信息[22]、提高環境信息披露質量[23]等行為均有助于降低股權融資成本。除此之外,公司治理層面、市場層面和制度層面的其他相關因素也會通過降低信息不對稱程度影響投資者風險判斷,進而影響股權融資成本。從公司治理層面看,公司治理水平的提升可以約束高管的自利行為,降低股權融資成本[24]。公司聲譽越差[9],股權融資成本越高。從市場層面看,媒體報道有助于減小投資者與公司之間的信息不對稱程度,進而降低股權融資成本[25]。從制度層面看,違反社會規范的公司面臨更高的股權融資成本[26]。

⒊文獻評述

通過梳理相關文獻可以發現,現有研究主要集中于交易所問詢監管的公司治理效應、信息效應和風險信號傳遞效應及其引起的審計師、分析師和債權人的行為變化,較少關注其對投資者決策的影響。現有研究認為,信息披露質量是股權融資成本的重要影響因素,定期報告是投資者全面、客觀了解公司經營狀況的主要渠道,定期報告的披露質量對股權融資成本有較大影響。交易所針對定期報告發放問詢函在釋放風險信號的同時也緩解了投資者與公司之間的信息不對稱,而鮮有文獻研究其對投資者要求的風險溢價究竟有何影響。因此,本文從投資者風險感知視角探究交易所問詢監管對股權融資成本的影響,既拓展了交易所問詢監管有效性的研究范疇,又能在實踐中為深化投資者保護提供參考。

(二) 理論分析和研究假設

在資本市場上,由于投資者與公司之間存在信息不對稱,為了減少公司潛在風險對自身權益造成的損失,處于信息劣勢的投資者往往會根據公司的經營情況要求相應的風險溢價作為補償。定期報告作為投資者了解公司經營狀況的重要信息來源,其披露質量會影響投資者決策。當公司定期報告存在信息披露不充分、不準確等問題時,交易所將針對這些問題向公司發放定期報告問詢函。從理論上來說,交易所問詢監管將會對股權融資成本產生兩種不同的影響:一方面,交易所問詢監管具有風險信號傳遞效應,交易所向公司發放定期報告問詢函,說明公司在信息披露或經營方面存在若干問題,這一風險信息將會引起投資者的風險感知。作為風險補償,投資者將相應提高預期報酬率,導致公司股權融資成本上升。另一方面,交易所問詢監管為投資者提供增量信息,按照交易所問詢監管的制度要求,收到定期報告問詢函的公司應公開回函,及時披露經營方面的細節信息。這些信息對投資者而言是增量信息,有助于緩解投資者與公司之間的信息不對稱,進而降低公司股權融資成本。鑒于此,本文將從風險信號和增量信息兩個角度進行具體的分析論證。

基于風險信號角度,交易所問詢監管向市場傳遞了被問詢公司具有風險的信號,會引起投資者風險感知進而提高股權融資成本。首先,交易所向公司發放定期報告問詢函在一定程度上反映了被問詢公司存在當期風險,是未來經營具有重大不確定性的先兆,潛在的經營風險將導致股權融資成本上升。定期報告問詢函中所涉及的問題是由證券交易所的專業人員經過職業判斷后提出的,其內容重點關注信息披露的真實完整性以及公司經營過程中的重大風險領域。現有研究證實了定期報告問詢函能夠識別資本市場風險[8]。從這個意義來看,交易所發放定期報告問詢函向投資者釋放了風險預警信號,會受到投資者的廣泛關注。根據風險補償原理,當公司經營風險較高時,投資者作為風險承擔者需要更高的預期報酬率作為風險補償。定期報告問詢函釋放的風險信號將不利于投資者的風險評價,進而導致更高的股權融資成本。其次,定期報告問詢函經由國家權威監管機構發放,在一定程度上有損公司聲譽。如前文所述,收到定期報告問詢函往往意味著公司存在信息披露不完善、內部控制制度不健全或公司治理水平低下等問題,容易引起負面的市場反應,對企業聲譽亦會造成負面影響。在投資者保護機制不夠完善的資本市場上,聲譽可為公司信息披露起到擔保作用,對公司融資行為和資本結構有更大影響。擁有良好聲譽的公司更容易受到客戶信賴,有助于維持良好的客戶關系、保持較高的利潤率,在提升公司業績的同時也降低公司的經營風險,并向投資者傳遞經營狀況良好的信號。相反,負面聲譽加大了公司通過長期借款或發行債券進行融資的難度,會影響客戶對產品質量的判斷并提高客戶討價還價的能力,在損害當期業績的同時,也會導致投資者提高必要的預期報酬率,形成較高的股權融資成本。最后,交易所發放定期報告問詢函這一消息一經媒體報道后,將進一步提高投資者對風險的敏感度,影響風險評估結果,導致公司股權融資成本上升。在信息不對稱的情況下,投資者了解公司經營狀況的信息來源除了公司披露的定期報告外,還有諸如媒體報道、股吧和監管機構公告等非公司披露渠道。收到定期報告問詢函的公司相當于被監管部門打上“問題公司”的標簽,而負面信息的傳播渠道更廣,傳播速度更快。由于人腦具有負面偏好機制,投資者會依據這一負面信息而忽略公司總體情況,在投資過程中要求更高的風險溢價。基于以上分析,交易所問詢監管將會導致股權融資成本上升。

基于增量信息角度,現行監管制度要求被問詢公司在回函中披露更多細節,為投資者提供了增量信息,有助于緩解投資者與公司之間的信息不對稱,從而降低股權融資成本。首先,相對于未被問詢的公司而言,交易所問詢監管為投資者提供了關于被問詢公司增量信息的獲取渠道。針對定期報告問詢函提出的問題,交易所要求上市公司進行說明和補充,當公司消極或模糊回復定期報告問詢函中的問題時,交易所會進行多次問詢,直至公司準確回復相關問題才會終止。根據相關規定,公司需要在巨潮資訊網公開回函、及時披露相關信息,在公司的回函報告中,部分信息是公司已披露定期報告中沒有的信息。因此,交易所問詢監管給投資者提供了增量信息,這有利于緩解其與公司之間的信息不對稱程度。其次,交易所問詢監管有利于提高公司的信息披露質量。為了降低交易所問詢監管給公司造成的負面影響,收到定期報告問詢函的公司會加強公司治理,減少管理層在信息披露方面的機會主義行為,強化公司信息披露能力。有研究顯示,交易所問詢監管會提升公司業績預告的積極性,增加業績預測準確度,并改善披露預告的文本信息質量[12]。按照財務報告質量越高、股權融資成本越低的信息風險定價理論,交易所問詢監管會發揮信息改善效應,通過披露增量信息降低股權融資成本。

綜合以上分析,本文提出以下對立假設:

假設1:在其他條件相同的情況下,交易所問詢監管提高了股權融資成本。

假設2:在其他條件相同的情況下,交易所問詢監管降低了股權融資成本。

三、研究設計

(一) 研究樣本和數據來源

深圳證券交易所于2011年10月開始試行信息披露直通車業務,但并未公開披露定期報告問詢函的相關內容,直到2013年全面正式開通該業務后才在其網站披露相關問詢函。同年,上海證券交易所開始實施信息披露直通車業務。因此,本文以2013—2021年滬深A股非金融上市公司為初始樣本,剔除ST、*ST、PT類企業和其他數據缺失的樣本后,得到15 793個樣本。交易所問詢監管相關數據由作者手工從滬深交易所官網、巨潮資訊網等網站收集整理完成,其他數據均來自于CSMAR數據庫。為了避免極端值對結果的影響,本文對所有連續變量進行1%和99%分位的縮尾處理。

(二) 變量定義

⒈被解釋變量:股權融資成本(COC)

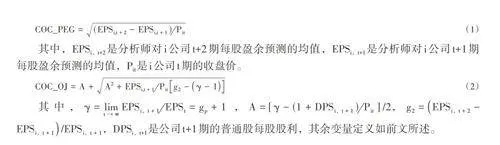

股權融資成本是公司為進行股權融資付出的成本,也是投資者要求的最低預期報酬率。目前,有關股權融資成本的測度主要分為事前和事后兩種方法。毛新述等[27]發現,在中國資本市場上,事前股權融資成本測度模型總體而言優于CAPM和Fama?French三因子模型等事后股權融資成本測度模型,能更恰當地捕捉到各風險因素的影響。因此,本文采用PEG模型和OJ模型估算事前股權融資成本(COC_PEG和COC_OJ),并用以衡量股權融資成本。具體計算公式如下:

⒉解釋變量:交易所問詢監管(IL)

借鑒現有研究[16],本文采用是否收到定期報告(年報、半年報、季報) 問詢函(CL) 的虛擬變量、同年收到定期報告問詢函的數量(CLNum)、同一份定期報告被問詢次數(CLTimes)和定期報告問詢函中的問題總數量(Questions) 四個指標衡量交易所問詢監管。具體衡量方式如下:公司t年收到針對t-1年的年報或t年的半年/季報問詢函時,是否收到定期報告問詢函的虛擬變量(CL) 取1,否則取0;用公司t年收到定期報告問詢函總數加1的自然對數衡量定期報告問詢函的數量(CLNum);用當年同一定期報告被問詢次數加1的自然對數的最大值衡量同一份定期報告被問詢次數(CLTimes);用公司t年收到所有定期報告問詢函的問題數量之和加1的自然對數衡量定期報告問詢函中的問題總數量(Questions)。

⒊控制變量

借鑒現有研究,本文所選取的控制變量包括:系統性風險(Beta),用公司股票收益率與市場收益率回歸的系數衡量;股票流動性(Liquid),用公司股票年換手率衡量;賬面市值比(BM),用公司賬面價值與市場價值的比值衡量;公司規模(Size),用公司總資產的自然對數衡量;財務風險(Lev),用公司總負債與公司總資產的比值衡量;資產收益率(Roa),用公司營業利潤與總資產的比值衡量;成長能力(Growth),用公司本年營業收入與上年營業收入的差值與上年營業收入的比值衡量;大股東持股比例(Top),用第一大股東持股比例衡量;公司年齡(Age),用公司上市年限衡量。此外,本文還控制了行業和年份固定效應。

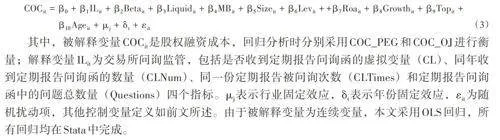

(三) 模型構建

為了檢驗交易所問詢監管對股權融資成本的影響,本文構建如下回歸模型:

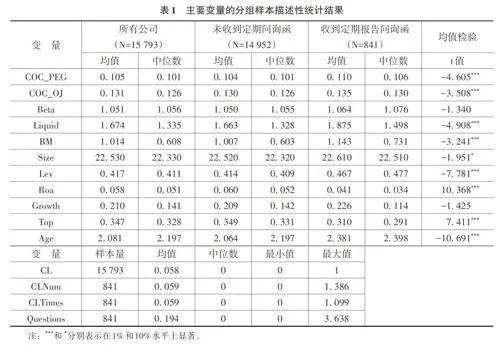

(四) 描述性統計

各變量的全樣本描述性統計和按照是否被交易所問詢的分組樣本描述性統計檢驗結果如表1所示。由表1可知,在全樣本中,以PEG模型計算的股權融資成本COC_PEG和以OJ模型計算的股權融資成本COC_OJ的均值分別為0. 105和0. 131。在未收到和收到定期報告問詢函的分組樣本中,COC_PEG的均值分別為0. 104和0. 110,COC_OJ的均值分別為0. 130和0. 135,且均通過組間差異檢驗,表明相對于未收到定期報告問詢函的公司,收到定期報告問詢函的公司股權融資成本更高,這與本文的假設1更為接近。其余控制變量在兩組樣本中表現出一定的差異性。

四、實證結果與分析

(一) 基準回歸分析

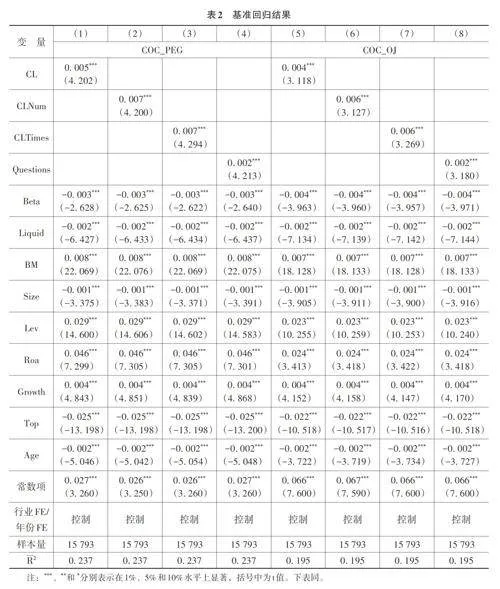

交易所問詢監管與股權融資成本的基準回歸結果如表2所示。

由表2列(1) 和列(5) 可知,當被解釋變量為PEG模型計算的股權融資成本COC_PEG時,解釋變量是否收到定期報告問詢函(CL) 的系數為0. 005,且在1%水平上顯著;當被解釋變量為OJ模型計算的股權融資成本COC_OJ時,解釋變量是否收到定期報告問詢函(CL) 的系數為0. 004,且在1%水平上顯著。基于此,本文的假設1得到驗證,這說明交易所問詢監管向投資者傳遞了風險信號,增加了投資者的風險感知,投資者據此要求更高的投資報酬率作為風險補償,進而提高了股權融資成本。本文的假設2未得到驗證,這說明盡管交易所問詢監管可能為投資者提供獲取增量信息的渠道,但并未降低股權融資成本。

進一步地,本文將解釋變量替換為同年收到定期報告問詢函的數量(CLNum)、同一份定期報告被問詢次數(CLTimes) 和定期報告問詢函中問題總數量(Questions) 三個變量重新進行回歸。回歸結果如表2列(2) 至列(4) 和列(6) 至列(8) 所示,無論被解釋變量是COC_PEG還是COC_OJ, 同年收到定期報告問詢函數量(CLNum)、同一份定期報告被問詢次數(CLTimes) 和定期報告問詢函中的問題總數量(Questions) 與股權融資成本均呈顯著正相關關系,這說明同年收到定期報告問詢函數量越多、同一份定期報告被問詢次數越多、定期報告問詢函中的問題數量越多,問詢函釋放的風險信號越明確,投資者的風險感知度也越高,因而要求風險溢價水平也更高。該結果進一步說明交易所問詢監管具有風險信號傳遞效應,會引起投資者的風險感知進而導致股權融資成本升高,本文的假設1得到進一步驗證。

(二) 穩健性檢驗①

⒈替換股權融資成本變量

由于基準回歸中股權融資成本分別采用PEG模型和OJ模型計算得到,為了避免不同度量方式產生誤差并影響研究結論,本文使用MPEG模型計算股權融資成本重新進行回歸。結果顯示,是否收到定期報告問詢函(CL) 的系數為0. 003,同年收到定期報告問詢函的數量(CLNum) 的系數為0. 005,同一份定期報告被問詢次數(CLTimes) 的系數為0. 005,定期報告問詢函中問題總數量(Questions) 的系數為0. 002,且均在5%水平上顯著,這說明收到定期報告問詢函的公司股權融資成本更高,依然支持本文的假設1。

⒉Heckman兩階段回歸

有研究發現,業績較差或信息披露存在問題的公司收到定期報告問詢函的概率更大,即交易所發放定期報告問詢函具有選擇性。借鑒現有研究[6],本文利用Heckman兩階段回歸解決樣本選擇偏差問題。第一階段,在模型(3) 控制變量的基礎上,增加同年同行業平均收函概率(CL_Mean)、公司內部控制水平(IC) 以及盈余管理程度(DA) 作為第一階段的控制變量,通過第一階段回歸得到逆米爾斯比率(IMR);第二階段,將IMR作為控制變量加入模型(3) 進行回歸。結果顯示,加入IMR后解釋變量是否收到定期報告問詢函(CL) 與COC_PEG的系數為0. 016,與COC_OJ的系數為0. 014,且均在5%水平上顯著,說明本文的基準回歸結果較為穩健。

⒊傾向得分匹配(PSM)

上市公司是否收到定期報告問詢函與公司特征有關,為了降低公司特征對本文研究結論的影響,本文采用PSM法進行進一步檢驗。本文采用李曉溪等[14]的做法,將收到定期報告問詢函的公司作為實驗組,通過1∶4有放回近鄰匹配得到的公司作為對照組,選擇公司規模(Size)、財務風險(Lev)、成長能力(Growth)、資產收益率(Roa) 和大股東持股比例(Top) 作為匹配變量,通過傾向得分匹配法重新對模型(3) 進行回歸。結果顯示,匹配后樣本中解釋變量是否收到定期報告問詢函(CL) 的系數為0. 005,同年收到定期報告問詢函的數量(CLNum) 的系數為0. 007,同一份定期報告被問詢次數(CLTimes) 的系數為0. 007,定期報告問詢函中問題總數量(Questions) 的系數為0. 002,且均在1%水平上顯著,這說明本文的基準回歸結果較為穩健。

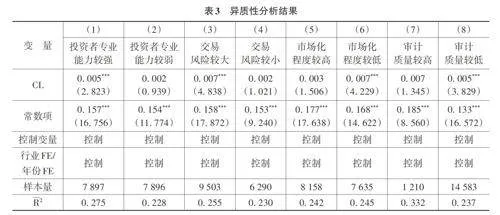

(三) 異質性分析

針對公司定期披露的年報、半年報和季報中存在的違規信息或表述不清等情況,交易所向公司發布定期報告問詢函,并要求公司在規定期限內進行公開回函。在發函和回函的過程中,公司對外披露了更多的信息,在降低投資者與公司之間信息不對稱的同時也釋放了諸多風險信號。從上文分析可知,對于投資者而言,問詢監管主要具有風險信號傳遞效應,且投資者的風險感知程度越高,股權融資成本越高。為了進一步證實投資者風險感知是交易所問詢監管引起股權融資成本升高的主要原因,本文基于投資者風險感知能力存在差異的不同情景,從投資者專業能力、交易風險、市場化程度和審計質量四個維度進行異質性分析。異質性分析結果如表3所示。

⒈投資者專業能力的異質性分析

當投資者具備更豐富的專業知識儲備時,其能夠更好地感知定期報告問詢函所釋放的風險信號,并及時將相關信息反映到股價當中。本文采用機構投資者持股比例來度量投資者專業能力,將機構投資者持股比例大于中位數的組別定義為投資者專業能力較強組,預測當公司有更多的專業投資者時,投資者的風險感知能力更強,交易所問詢監管將提高股權融資成本。由表3列(1)和列(2) 可知,在投資者專業能力較強的組別中,解釋變量是否收到定期報告問詢函(CL) 的系數為0. 005,且在1%水平上顯著,這說明當投資者的專業能力更強時,其對風險信息更為敏感,對定期報告問詢函所釋放的風險感知度也更高,從而導致股權融資成本更高。

⒉交易風險的異質性分析

當交易風險更大時,公司額外披露信息將導致更大的股價波動,加劇投資者的風險感知。本文采用當年日收益率的標準差衡量股價波動率,將股價波動率大于中位數的組別定義為交易風險較大組,預測當公司交易風險較大時,交易所問詢監管釋放的風險信號將被進一步放大,進而導致更高的股權融資成本。由表3列(3) 和列(4) 可知,在交易風險較大的組別中,解釋變量是否收到定期報告問詢函(CL) 的系數為0. 007,且在1%水平上顯著,這說明當市場交易風險較大時,投資者更容易感知到交易所問詢監管釋放的風險信號,從而導致股權融資成本更高。

⒊市場化程度的異質性分析

在市場化程度更高的地區,由于信息來源更多、傳播范圍更廣,即便投資者沒有注意到交易所問詢監管所揭示的風險,也可以從媒體報道或分析師報告中獲取相關信息。此時,由于信息來源較為廣泛,交易所問詢監管所釋放的風險效應將被削弱。本文采用王小魯等[28]編制的市場化指數衡量上市公司所在地區的市場化程度,將市場化指數高于中位數的組別定義為市場化程度較高組,預測當市場化程度較高時,交易所問詢監管引發的投資者風險感知較低,其對股權融資成本的正向影響將被削弱。由表3列(5) 和列(6) 可知,在市場化程度較低的組別中,解釋變量是否收到定期報告問詢函(CL) 的系數為0. 007,且在1%水平上顯著,這說明在市場化程度較低的地區,信息渠道匱乏將導致公司和投資者之間出現較高的信息不對稱程度,投資者對公司受到監管部門問詢這一事件更加敏感。此時,交易所問詢監管更容易引發投資者風險感知,從而導致股權融資成本更高。

⒋審計質量的異質性分析

交易所問詢監管的監管對象是經過審計后公開披露的定期報告,當審計質量較低時,投資者將對經審計的財務報告的相關風險更加敏感。本文采用朱丹和李琰[25]的做法,以事務所規模衡量審計質量,將聘請非國際四大會計師事務所的公司定義為審計質量較低組,預測當審計質量較低時,投資者等外部信息使用者對信息披露質量存疑,對于定期報告問詢函將更加敏感,進而提高股權融資成本。由表3列(7) 和列(8) 可知,在審計質量較低的組別中,解釋變量是否收到定期報告問詢函(CL) 的系數為0. 005,且在1%水平上顯著,這說明審計質量較低時,投資者風險感知度更高,從而導致股權融資成本更高。

(四) 進一步分析

正如前文所述,以處罰公告為代表的行政處罰性監管和以問詢函為代表的非行政處罰性監管是中國監管機構常用的監管措施[17]。其中,行政處罰的實施主體通常為中國證券監督管理委員會,主要受《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國證券法》《股票發行與交易管理暫行條例》等約束,具體處罰措施包括罰款、沒收非法所得、警告和批評等;而非行政處罰的實施主體通常為交易所,主要監管內容為信息披露不準確或披露內容不全面等問題。可見,行政處罰實施主體級別更高,處罰力度更大,在眾多研究中也被證實其更具威懾效應。近年來,尤其是黨的十九大報告提出“創新監管方式”后,交易所作為信息披露的監管機構逐漸成為市場監管的主力軍,其實施的非處罰性監管也受到廣泛關注。本文將樣本分為受行政處罰和未受行政處罰兩個組別,重新進行回歸,以檢驗處罰性監管和非處罰性監管對股權融資成本的影響,如表4所示。

由表4列(1) 至列(4) 可知,衡量交易所問詢監管的四個解釋變量的系數均不顯著,由列(5) 至列(8) 可知,四個解釋變量的系數均在1%水平上顯著。以上結果表明,非處罰性監管(交易所問詢監管) 對股權融資成本的影響僅存在于未受行政處罰的樣本中,說明投資者對行政監管釋放的風險感知能力更強,當上市公司同時受到處罰性監管和非處罰性監管時,非處罰性監管的效應將有所削弱。這一結果也說明交易所問詢監管可以作為處罰性監管的有力補充,在上市公司未受到行政處罰時,定期報告問詢函所釋放的風險信息能夠傳遞給投資者。在風險感知的作用下,投資者要求提高風險溢價,從而導致股權融資成本提高。

五、研究結論與政策啟示

(一) 研究結論

交易所問詢監管是中國監管體制改革中實行的創新監管方式,也是證券交易所引導和維護資本市場秩序的有效手段,旨在提升公司信息披露質量、維護市場秩序、防范市場風險并保護投資者合法權益。股權融資成本是投資者根據公司當下或未來經營風險而要求的風險溢價,是投資者進行自我利益保護的體現。研究交易所問詢監管對公司股權融資成本的影響,有助于為證券監管部門依法保護投資者合法權益和防范交易風險提供政策參考。

本文從投資者風險感知視角,探討交易所問詢監管對公司股權融資成本的影響。研究發現:首先,與沒有收到定期報告問詢函的公司相比,收到定期報告問詢函的公司的股權融資成本更高,且同年收到定期報告問詢函數量越多、同一份定期報告被問詢次數越多、定期報告問詢函中的問題數量越多,股權融資成本上升的幅度越大。這說明投資者對于定期報告問詢函傳遞的風險信號較為敏感,會據此重新評估企業風險并要求提高風險溢價水平以保護自身合法權益。其次,異質性檢驗結果顯示,當投資者專業能力較強、交易風險較大、市場化程度較低和審計質量較低時,投資者對于定期報告問詢函所釋放的風險更為敏感,會加劇交易所問詢監管對股權融資成本的提高效應。最后,進一步分析發現,作為非處罰性監管的主要方式,交易所問詢監管可作為處罰性監管的有力補充。在上市公司尚未受到處罰性監管時,交易所問詢監管將會向投資者釋放風險信號,導致投資者提高必要的投資報酬率,進而提高股權融資成本。

(二) 政策啟示

基于以上研究結論,本文的政策啟示在于:

第一,交易所問詢監管具有風險信號傳遞效應,是提示風險、強化投資者保護的有效途徑。作為創新的監管方式,眾多研究證實了交易所問詢監管的有效性。本文從投資者風險感知視角,發現其風險信號傳遞效應有助于投資者針對高風險公司迅速作出反應,保護自身合法權益。在投資者保護力度較低的現實環境下,證券監管部門應當繼續加強公司信息披露監管,進一步擴大監管內容、完善監管方式、加大監管力度,盡早發現公司存在的問題,防范資本市場重大風險,切實提高資本市場質量和運行效率。

第二,作為一種非處罰性監管方式,交易所問詢監管是處罰性監管的有力補充,能夠更加及時地向利益相關者傳遞上市公司潛在風險。在黨的十九大報告提出的“完善市場監管體制”的總體要求下,交易所應進一步加強監管協作,與中國證券監督管理委員會等監管機構共享信息,加強部門聯動,形成監管合力,提升履職能力,充分發揮交易所監管職能。

第三,公司收到定期報告問詢函這一事件向資本市場傳遞了風險信號,會給公司造成多方面的影響。本文認為,收到交易所針對定期報告發出的問詢函,意味著公司在內部控制制度設計、公司治理結構安排和日常運營管理等方面或多或少存在一些問題,投資者一旦感知到這一信號,將會提高風險報酬率,導致公司股權融資成本上升。因此,一方面,上市公司應強化公司治理,規范信息披露,降低被交易所發放問詢函的概率;另一方面,收到問詢函的公司應當積極配合問詢,及時準確地回復問詢函并進行公開信息披露。對于問詢函揭示的現存問題,公司應正確看待并盡早解決,杜絕機會主義行為。此外,鑒于被問詢的公司通常會被投資者認為是問題公司,公司收到問詢函后應盡快改善社會形象,提高公司聲譽,以減輕問詢監管的負面影響,與監管機構共同維護資本市場健康穩定發展。

參考文獻:

[1] KUBICK T R, LYNCH D P, MAYBERRY M A, et al. The effects of regulatory scrutiny on tax avoidance: an examination of SEC comment letters[J]. The accounting review,2016,91(6):1751-1780.

[2] 鄧祎璐,陳運森,戴馨.非處罰性監管與公司稅收規避——基于財務報告問詢函的證據[J].金融研究,2022(1):153-166.

[3] WANG Q. Determinants of segment disclosure deficiencies and the effect of the SEC comment letter process [J].Journal of accounting and public policy,2016,35(2):109-133.

[4] GIETZMANN M B, PETTINICCHIO A K. External auditor reassessment of client business risk following the issuance of a comment letter by the SEC[J]. European accounting review ,2014,23(1):57-85.

[5] 曾穎,陸正飛.信息披露質量與股權融資成本[J].經濟研究,2006(2):69-91.

[6] 陳運森,鄧祎璐,李哲.證券交易所一線監管的有效性研究:基于財務報告問詢函的證據[J].管理世界,2019(3): 169-208.

[7] 王春峰,黃盼,房振明.非處罰性監管能預測公司違規嗎?[J].經濟與管理評論,2020(5):112-125.

[8] 劉柏,盧家銳.交易所一線監管能甄別資本市場風險嗎?[J].財經研究,2019(7):45-58.

[9] 張嘉興,余冬根,劉艷春.公司聲譽、審計師聲譽與股權融資成本[J].財經理論與實踐,2016(2):74-79.

[10] BOZANIC Z, DIETRICH J R, JOHNSON B A. SEC comment letters and firm disclosure[J]. Journal of accounting and public policy, 2017, 36(5):337-357.

[11] BOZANIC Z, CHOUDHARY P, MERKLEY K J. Securities law expertise and corporate disclosure[J]. The accounting review,2019, 94(4):141-172.

[12] 李曉溪,饒品貴,岳衡.年報問詢函與管理層業績預告[J].管理世界,2019(8):173-192.

[13] 陳運森,鄧祎璐,李哲.非行政處罰性監管能改進審計質量嗎?[J].審計研究,2018(5):82-88.

[14] 李曉溪,楊國超,饒品貴.交易所問詢函有監管作用嗎?[J].經濟研究,2019(5):181-198.

[15] 鄧祎璐,陳運森.非處罰性監管與高管薪酬契約:基于問詢函的證據[J].安徽大學學報(哲學社會科學版),2023,47(2):114-125.

[16] 陳運森,鄧祎璐,李哲.非處罰性監管具有信息含量嗎?[J].金融研究,2018(4):155-171.

[17] 鄧祎璐,李哲,陳運森.證券交易所一線監管與企業高管變更[J].管理評論,2020(4):194-205.

[18] 彭雯,張立民,鐘凱,等.監管問詢的有效性研究:基于審計師行為視角分析[J].管理科學,2019(4):17-30.

[19] DECHOW P M, ALASTAIR L, JAMES R. SEC comment letters and insider sales[J]. The accounting review,2016,91(2):401-439.

[20] CUNNINGHAM L M, JOHNSON B A, JOHNSONJ E S, et al. The switch up: an examination of changes in earnings management after receiving SEC comment letters[J]. Contemporary accounting research,2020,37(2):917-944.

[21] 陳紅,王穩華,胡耀丹,等.證券交易所一線監管與公司債務融資[J].金融監管研究,2021(2):86-102.

[22] 孫彤,薛爽,徐佳怡.非正式信息傳遞機制能降低公司權益融資成本嗎?——基于企業家微博的實證檢驗[J].財經研究,2020,46(11):154-168.

[23] 佟孟華,許東彥,鄭添文.企業環境信息披露與權益資本成本——基于信息透明度和社會責任的中介效應分析[J].財經問題研究,2020(2):63-71.

[24] JENSEN M C, MECKLING W H. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure[J]. Journal of financial economics,1976(4):305-360.

[25] 朱丹,李琰.審計質量、媒體報道與企業股權融資成本[J].產業經濟研究,2017(6):65-126.

[26] 金智.社會規范、財務報告質量與股權融資成本[J].金融研究,2013(2):194-206.

[27] 毛新述,葉康濤,張頔.上市公司權益資本成本的測度與評價[J].會計研究,2012(11):12-94.

[28] 王小魯,樊綱,胡李鵬. 中國分省份市場化指數報告(2018)[M].北京:社會科學文獻出版社,2019:4-5.

(責任編輯:徐雅雯)