后發(fā)企業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)的機(jī)制研究

摘 要:突破關(guān)鍵核心技術(shù)對(duì)科技競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)家安全具有重要的戰(zhàn)略意義。在中國(guó)技術(shù)創(chuàng)新的新階段,復(fù)雜產(chǎn)品后發(fā)企業(yè)是解決關(guān)鍵核心技術(shù)“卡脖子”難題的重要?jiǎng)?chuàng)新主體。本文采用探索性單案例研究方法研究鐵建重工研制盾構(gòu)機(jī)的過(guò)程。研究發(fā)現(xiàn),后發(fā)企業(yè)聚焦突破兩類(lèi)關(guān)鍵核心技術(shù):可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)和原理性關(guān)鍵核心技術(shù),突破這兩類(lèi)關(guān)鍵核心技術(shù)所需的創(chuàng)新要素組合分別為面向市場(chǎng)應(yīng)用的成長(zhǎng)式創(chuàng)新要素組合和面向技術(shù)研發(fā)的攻關(guān)式創(chuàng)新要素組合。兩類(lèi)創(chuàng)新要素組合以及“雙向鏈接”機(jī)制是增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新主體地位和提升技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)而突破關(guān)鍵核心技術(shù)的關(guān)鍵。本文揭示了創(chuàng)新要素組合對(duì)后發(fā)企業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)的作用機(jī)制,豐富了后發(fā)企業(yè)技術(shù)追趕理論。同時(shí),本文對(duì)中國(guó)后發(fā)企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新要素組合突破關(guān)鍵核心技術(shù)具有指導(dǎo)意義。

關(guān)鍵詞:創(chuàng)新要素組合;關(guān)鍵核心技術(shù);后發(fā)企業(yè);復(fù)雜產(chǎn)品;案例研究

中圖分類(lèi)號(hào):F273.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1000-176X(2024)05-0105-13

一、引 言

黨的二十大報(bào)告指出,以國(guó)家戰(zhàn)略需求為導(dǎo)向,集聚力量進(jìn)行原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān),堅(jiān)決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)。突破關(guān)鍵核心技術(shù)的重要環(huán)節(jié)是技術(shù)創(chuàng)新,而企業(yè)是其中最活躍的創(chuàng)新主體,這與企業(yè)從事創(chuàng)新活動(dòng)這一最本質(zhì)的特征[1]息息相關(guān)。一方面,企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中需要持續(xù)推出新技術(shù)、新工藝以維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);另一方面,企業(yè)直接貼近市場(chǎng),通過(guò)洞悉市場(chǎng)需求將產(chǎn)品商業(yè)化。因此,企業(yè)天然具有創(chuàng)新基因和商業(yè)動(dòng)機(jī)。此外,創(chuàng)新是對(duì)生產(chǎn)要素進(jìn)行新組合,而這種組合可以通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)實(shí)現(xiàn)[2]。可見(jiàn),創(chuàng)新的本質(zhì)不限于創(chuàng)新主體擁有創(chuàng)新要素,更在于創(chuàng)新主體對(duì)創(chuàng)新要素的組合。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中企業(yè)是優(yōu)化創(chuàng)新要素配置的主體。因此,企業(yè)的創(chuàng)新要素組合方式對(duì)突破關(guān)鍵核心技術(shù)極其重要。

近年來(lái),中國(guó)崛起趨勢(shì)與外部遏制壓力之間的矛盾加劇,先發(fā)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)保護(hù)以維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),后發(fā)企業(yè)在技術(shù)追趕時(shí)難以獲得關(guān)鍵核心技術(shù)。因此,在某些關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域取得長(zhǎng)足進(jìn)步的同時(shí),企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力受制于人的局面尚未得到根本轉(zhuǎn)變。一方面,中國(guó)在以高鐵、盾構(gòu)機(jī)等為代表的復(fù)雜產(chǎn)品關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域取得歷史性跨越;另一方面,中國(guó)在民航發(fā)動(dòng)機(jī)、高端芯片等重要領(lǐng)域尚未掌握最先進(jìn)的技術(shù),而在全球科技競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈,傳統(tǒng)的技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收與再創(chuàng)新的技術(shù)創(chuàng)新模式難以為繼的情況下,后發(fā)企業(yè)常常陷入“技術(shù)創(chuàng)新能力不足—?jiǎng)?chuàng)新主體地位弱化—技術(shù)創(chuàng)新能力不足”的負(fù)循環(huán)陷阱中[3]。同時(shí),中國(guó)大多數(shù)后發(fā)企業(yè)還面臨著創(chuàng)新要素匱乏或過(guò)于分散的挑戰(zhàn),而創(chuàng)新要素的集聚、利用與組合也考驗(yàn)后發(fā)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)弱與創(chuàng)新主體地位高低。已有研究指出,技術(shù)、人才等要素集聚能對(duì)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力產(chǎn)生影響[4],而只有在企業(yè)作為主體的創(chuàng)新活動(dòng)中,要素集聚能對(duì)創(chuàng)新效率產(chǎn)生正向影響[5]。然而,現(xiàn)有研究雖然表明創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚能加速創(chuàng)新產(chǎn)出,提高創(chuàng)新要素效率[6],但對(duì)創(chuàng)新要素集聚后企業(yè)如何組合創(chuàng)新要素以助力突破關(guān)鍵核心技術(shù)的問(wèn)題缺乏深入分析。此外,現(xiàn)有研究主要在產(chǎn)業(yè)、區(qū)域等層面分析創(chuàng)新要素集聚對(duì)創(chuàng)新績(jī)效的影響,鮮有從微觀企業(yè)層面研究創(chuàng)新要素組合對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的影響機(jī)制。

目前,關(guān)鍵核心技術(shù)突破已成為中國(guó)科技創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵情境,中國(guó)關(guān)鍵核心技術(shù)密集的復(fù)雜產(chǎn)品后發(fā)企業(yè)如何通過(guò)創(chuàng)新要素組合突破關(guān)鍵核心技術(shù)仍然有待深入研究。雖然中國(guó)在部分關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域遭受技術(shù)封鎖,但仍有少數(shù)企業(yè)能跳出負(fù)循環(huán)陷阱,通過(guò)組合創(chuàng)新要素突破關(guān)鍵核心技術(shù)。中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“鐵建重工”) 是中國(guó)科技創(chuàng)新的代表企業(yè),其在突破盾構(gòu)機(jī)關(guān)鍵核心技術(shù)方面具有獨(dú)特的研究?jī)r(jià)值。在創(chuàng)新要素匱乏和分散的困境下,鐵建重工如何通過(guò)創(chuàng)新要素組合在短短17年的時(shí)間內(nèi)打破國(guó)外先進(jìn)制造商的技術(shù)壟斷,成功突破關(guān)鍵核心技術(shù)并成為享譽(yù)世界的盾構(gòu)機(jī)制造商,鮮有研究對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行探討和分析。基于此,本文運(yùn)用探索性單案例研究方法,以鐵建重工為研究對(duì)象,圍繞其突破盾構(gòu)機(jī)關(guān)鍵核心技術(shù)的實(shí)踐,從創(chuàng)新要素組合視角,深入探討中國(guó)情境下創(chuàng)新要素組合推動(dòng)后發(fā)企業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)的機(jī)制。

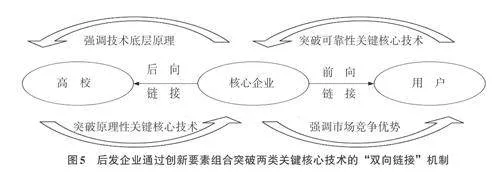

本文可能的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)在于:其一,指出后發(fā)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)和原理性關(guān)鍵核心技術(shù),并揭示突破這兩類(lèi)關(guān)鍵核心技術(shù)的路徑差異。其二,發(fā)現(xiàn)兩類(lèi)關(guān)鍵核心技術(shù)需要采用不同的創(chuàng)新要素組合模式,進(jìn)而提出通過(guò)成長(zhǎng)式創(chuàng)新要素組合突破可靠性關(guān)鍵核心技術(shù),通過(guò)攻關(guān)式創(chuàng)新要素組合突破原理性關(guān)鍵核心技術(shù)的機(jī)制模型。其三,揭示后發(fā)企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新要素組合,突破兩類(lèi)關(guān)鍵核心技術(shù)的“雙向鏈接”機(jī)制,即提出企業(yè)通過(guò)成長(zhǎng)式創(chuàng)新要素組合鏈接用戶(hù),通過(guò)攻關(guān)式創(chuàng)新要素組合鏈接高等院校,以此增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新主體地位和提升技術(shù)創(chuàng)新能力,進(jìn)而突破關(guān)鍵核心技術(shù)。本文有助于深化后發(fā)企業(yè)技術(shù)追趕和關(guān)鍵核心技術(shù)的相關(guān)研究,并為中國(guó)關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新實(shí)踐提供啟示。

二、文獻(xiàn)綜述

(一) 后發(fā)企業(yè)技術(shù)追趕與關(guān)鍵核心技術(shù)

后發(fā)企業(yè)指以追趕為主要目標(biāo)且初始資源匱乏的產(chǎn)業(yè)后進(jìn)企業(yè)[7]。后發(fā)企業(yè)在與領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中如何實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕一直是理論界與實(shí)務(wù)界高度關(guān)注的問(wèn)題。目前關(guān)于后發(fā)企業(yè)技術(shù)追趕的研究覆蓋家電[8]、安防[9]、汽車(chē)[10]等眾多大規(guī)模制造產(chǎn)品產(chǎn)業(yè),為數(shù)不多關(guān)注復(fù)雜產(chǎn)品的研究集中在高鐵[11-12]等極少數(shù)領(lǐng)域,并且大多從宏觀層面研究行業(yè)整體技術(shù)能力,而技術(shù)具有“組合”和“遞歸”的屬性[13],其突破深受企業(yè)先期經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)基礎(chǔ)的影響。現(xiàn)有研究認(rèn)為后發(fā)企業(yè)主要有逆向追趕和正向追趕兩種路徑。逆向追趕路徑是基于韓國(guó)等小經(jīng)濟(jì)體的大規(guī)模制造產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)實(shí)踐[14]提出的,認(rèn)為后發(fā)企業(yè)技術(shù)追趕需要通過(guò)技術(shù)引進(jìn)、逆向開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)從模仿到創(chuàng)新的轉(zhuǎn)變,遵循從生產(chǎn)能力、工程能力再到創(chuàng)新能力的演化過(guò)程,這與發(fā)達(dá)國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新從研發(fā)到工程的順序正好相反[15],而正向追趕路徑局限于新興技術(shù)發(fā)展早期,認(rèn)為此時(shí)技術(shù)門(mén)檻較低,后發(fā)企業(yè)可以抓住新興技術(shù)機(jī)會(huì)窗口,通過(guò)尋找國(guó)外伙伴,在合作基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品技術(shù)向工藝技術(shù)的正向追趕[16]。

然而,上述兩種路徑難以適用于后發(fā)企業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)追趕。關(guān)鍵核心技術(shù)指需要通過(guò)長(zhǎng)期高投入的研究開(kāi)發(fā)且具備關(guān)鍵性與獨(dú)特性的技術(shù)體系[17],具有高投入、強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)性、高創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)[18] 等特征,且其研發(fā)需要面向市場(chǎng)才能實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值[19]。這使得后發(fā)企業(yè)面臨雙重追趕困境:一方面,先發(fā)企業(yè)對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)設(shè)立嚴(yán)苛的防護(hù)與獨(dú)占機(jī)制[20],后發(fā)企業(yè)難以通過(guò)引進(jìn)實(shí)現(xiàn)逆向追趕;另一方面,關(guān)鍵核心技術(shù)的突破更加依賴(lài)基礎(chǔ)研究與經(jīng)驗(yàn)積累,尤其是復(fù)雜產(chǎn)品領(lǐng)域不存在關(guān)鍵核心技術(shù)門(mén)檻較低的新興機(jī)會(huì)窗口。綜上所述,后發(fā)企業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)趕超是現(xiàn)有理論尚難以完全揭示的復(fù)雜過(guò)程,亟需學(xué)者深入復(fù)雜產(chǎn)品企業(yè)實(shí)踐前線,提出新的理論洞見(jiàn)。

(二) 創(chuàng)新要素與技術(shù)創(chuàng)新

生產(chǎn)要素是生產(chǎn)活動(dòng)的必要條件之一,其內(nèi)涵范圍隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)步而逐步擴(kuò)大,從最初的土地和勞動(dòng),到物質(zhì)和自然力,再到技術(shù)進(jìn)步,新興生產(chǎn)要素對(duì)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的促進(jìn)作用日益凸顯。人力資本、知識(shí)資本、信息、制度等要素也隨著社會(huì)發(fā)展彰顯重要意義[21]。創(chuàng)新要素則是技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)中的生產(chǎn)要素,是能夠促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步的一切要素的集合,主要包括創(chuàng)新人才要素、技術(shù)要素、資金要素、信息與服務(wù)要素、管理要素和政策要素[22]。此外,創(chuàng)新依賴(lài)企業(yè)家的創(chuàng)造性破壞活動(dòng),所以企業(yè)家精神也是重要的生產(chǎn)要素[23]。企業(yè)家的核心能力之一是創(chuàng)新能力,能賦予企業(yè)資源以新的組合方式。同時(shí),企業(yè)在創(chuàng)新活動(dòng)中不是孤立的節(jié)點(diǎn),而是處于創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中。創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)指參與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的創(chuàng)新者之間的協(xié)同群體[24]。一般來(lái)說(shuō),創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)主體有企業(yè)、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、科研院所、高等院校和政府等[25]。綜上所述,本文立足于技術(shù)創(chuàng)新過(guò)程,將創(chuàng)新要素主要細(xì)分為企業(yè)家精神要素、成員要素和資源要素。其中,企業(yè)家精神要素指企業(yè)家的創(chuàng)新魄力、冒險(xiǎn)精神、戰(zhàn)略創(chuàng)新意識(shí)和市場(chǎng)識(shí)別能力等;成員要素指在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新過(guò)程中所涉及的核心企業(yè)、用戶(hù)、高等院校和政府等利益相關(guān)主體;資源要素則指促使技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)所需要的各類(lèi)資源,包括人才、技術(shù)、資金、市場(chǎng)和政策等。

創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)由多個(gè)創(chuàng)新主體組成,不同的創(chuàng)新主體占據(jù)不同的位置。企業(yè)創(chuàng)新主體地位指企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新體系中占據(jù)核心地位[3],這意味著企業(yè)在創(chuàng)新活動(dòng)中發(fā)揮核心引領(lǐng)作用,而不是其他創(chuàng)新主體發(fā)揮主要作用。此外,技術(shù)創(chuàng)新能力是企業(yè)能夠持續(xù)開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的重要能力。不同學(xué)者從不同角度對(duì)技術(shù)創(chuàng)新能力的內(nèi)涵進(jìn)行研究,但普遍認(rèn)為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力是多種能力的有機(jī)結(jié)合,比較有代表性的視角包括知識(shí)視角和過(guò)程視角。從知識(shí)視角來(lái)看,技術(shù)創(chuàng)新能力是服務(wù)于技術(shù)創(chuàng)新的目標(biāo),附在企業(yè)內(nèi)部人員、設(shè)備、信息和組織中的內(nèi)生化知識(shí)存量的綜合[26]。從過(guò)程視角來(lái)看,技術(shù)創(chuàng)新能力包括創(chuàng)新資源投入能力、技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)化吸收能力、創(chuàng)新資源產(chǎn)出能力和技術(shù)創(chuàng)新保障能力[27]。

現(xiàn)有關(guān)于創(chuàng)新要素的研究大多關(guān)注創(chuàng)新要素流動(dòng)對(duì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的影響[28]、創(chuàng)新要素集聚對(duì)區(qū)域創(chuàng)新績(jī)效的影響[29]和創(chuàng)新要素配置的結(jié)構(gòu)失衡問(wèn)題[30],鮮有研究關(guān)注企業(yè)內(nèi)部要素協(xié)同與創(chuàng)新績(jī)效的關(guān)系[31]。可見(jiàn),從微觀企業(yè)層面探討創(chuàng)新要素組合對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的影響機(jī)制的研究仍較為欠缺,同時(shí)對(duì)后發(fā)企業(yè)如何增強(qiáng)創(chuàng)新主體地位和提升技術(shù)創(chuàng)新能力以突破關(guān)鍵核心技術(shù)的問(wèn)題仍缺少充分的闡釋。

(三) 文獻(xiàn)評(píng)述

現(xiàn)有研究為本文奠定研究基礎(chǔ)并提供有益啟示,但存在以下不足。其一,技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的本質(zhì)是企業(yè)主體對(duì)創(chuàng)新要素的組合。現(xiàn)有研究集中關(guān)注產(chǎn)業(yè)和區(qū)域?qū)用鎰?chuàng)新要素的集聚、流動(dòng)和分配,對(duì)微觀企業(yè)層面創(chuàng)新要素組合缺乏深入分析。其二,現(xiàn)有研究主要以一般技術(shù)為客體,忽略了關(guān)鍵核心技術(shù)在技術(shù)特征、資金需求等方面的特殊性,從而較難為關(guān)鍵核心技術(shù)突破提供借鑒。其三,創(chuàng)新要素對(duì)企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)的影響已被證實(shí),但創(chuàng)新要素組合對(duì)增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新主體地位和提升技術(shù)創(chuàng)新能力的作用機(jī)制有待進(jìn)一步挖掘。因此,本文從創(chuàng)新要素組合視角揭示后發(fā)企業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)突破的過(guò)程機(jī)理,具有重要理論價(jià)值與實(shí)踐意義。

三、研究設(shè)計(jì)

(一) 研究方法

本文采用探索性單案例研究方法,原因如下。其一,本文主要探討后發(fā)企業(yè)如何通過(guò)創(chuàng)新要素組合突破關(guān)鍵核心技術(shù),而案例研究適合解決“如何”類(lèi)型的問(wèn)題[32]。其二,本文的研究問(wèn)題因果關(guān)系不夠明確、聯(lián)系復(fù)雜,尤其涉及到的研究現(xiàn)象獨(dú)特且較為復(fù)雜,相關(guān)研究較少,尚缺乏深入且系統(tǒng)的探討并缺乏某種典型情境[33]。因此,探索性單案例研究方法十分適用于本文。其三,單案例研究有助于揭示一個(gè)有代表性的、典型的案例的內(nèi)部復(fù)雜結(jié)構(gòu)的具體屬性,更適合提煉出解釋復(fù)雜現(xiàn)象的理論或規(guī)律[34]。因此,單案例研究有助于深挖企業(yè)實(shí)踐的規(guī)律。

(二) 案例選擇

本文遵循“理論抽樣”的原則[33],選擇鐵建重工為研究對(duì)象,主要是因?yàn)樵搶?duì)象的最佳實(shí)踐體現(xiàn)了樣本選取的三個(gè)原則。其一,案例典型性[33]。鐵建重工是中國(guó)工程機(jī)械制造領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè),其創(chuàng)新要素組合實(shí)踐對(duì)行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)具有借鑒意義。其二,數(shù)據(jù)可得性[35]。本文充分考慮案例企業(yè)信息的可信度和充裕度,曾實(shí)地考察鐵建重工并獲取豐富的一手調(diào)研數(shù)據(jù),并且有關(guān)鐵建重工的新聞報(bào)道等二手資料較豐富,能夠確保數(shù)據(jù)信息的豐富度和可獲得性。其三,理論目標(biāo)與案例實(shí)踐的適配性[36]。鐵建重工通過(guò)創(chuàng)新要素組合成功突破盾構(gòu)機(jī)關(guān)鍵核心技術(shù),突破外國(guó)企業(yè)的技術(shù)封鎖,其成功實(shí)踐與本文擬回答的理論問(wèn)題是一致的,能夠確保理論目標(biāo)與案例實(shí)踐的一致性。

(三) 案例簡(jiǎn)介

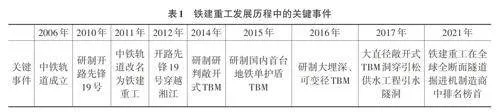

鐵建重工成立于2006年11月,總部位于湖南長(zhǎng)沙,其前身為中鐵軌道系統(tǒng)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中鐵軌道”)。本文整理鐵建重工的發(fā)展歷程,提煉關(guān)鍵事件如表1所示。

鐵建重工隸屬于世界500強(qiáng)企業(yè)中國(guó)鐵建股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)鐵建”),其在國(guó)外技術(shù)封鎖和國(guó)內(nèi)資源匱乏的情況下,基于中國(guó)本土市場(chǎng)需求,掌握了多項(xiàng)具有世界領(lǐng)先水平和完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù),不斷推出新產(chǎn)品、新工法和新工藝。如今,鐵建重工不僅成為世界一流的集高端地下裝備和軌道設(shè)備研究、設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)于一體的大型專(zhuān)業(yè)化集團(tuán),同時(shí)也是國(guó)家認(rèn)定的重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)兩化深度融合示范企業(yè)。鐵建重工具有代表性的產(chǎn)品是被廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)三十多個(gè)省份的地鐵、鐵路、煤礦和水利等重點(diǎn)工程的大直徑盾構(gòu)機(jī)和全斷面硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)(Tunnel Boring Machine,簡(jiǎn)稱(chēng)TBM)。盾構(gòu)機(jī)是應(yīng)用在隧道工程施工中的高端工程裝備,其技術(shù)含量高,生產(chǎn)工序復(fù)雜,主要包括盾構(gòu)殼體、出土系統(tǒng)和推動(dòng)系統(tǒng)等。盾構(gòu)機(jī)的“盾”能夠在挖掘時(shí)保持土體穩(wěn)定,為內(nèi)部施工創(chuàng)造安全的空間,“構(gòu)”則進(jìn)行土體切削、挖掘和排渣等工序,在隧道里不斷向前挖掘。

(四) 數(shù)據(jù)收集與分析

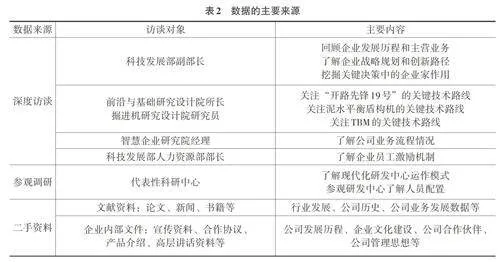

本文遵循多種數(shù)據(jù)來(lái)源的建議[37],進(jìn)行數(shù)據(jù)三角驗(yàn)證,避免一手資料帶來(lái)的印象管理和回溯性釋義問(wèn)題[34],以減少信息偏差。數(shù)據(jù)的主要來(lái)源如表2所示。

本文的數(shù)據(jù)主要來(lái)源于半結(jié)構(gòu)化訪談,對(duì)鐵建重工的企業(yè)高管、熟悉關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)人員、制定研發(fā)人員引進(jìn)和激勵(lì)機(jī)制的人員、市場(chǎng)和戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人等進(jìn)行面談對(duì)話(huà)并錄音記錄,累計(jì)獲得約17. 7萬(wàn)字訪談資料。另外,搜集有關(guān)論文、新聞、書(shū)籍和企業(yè)內(nèi)部文件等二手資料作為補(bǔ)充。本文的數(shù)據(jù)分析過(guò)程遵循典型歸納式案例研究的過(guò)程[33]。首先,識(shí)別出關(guān)鍵事件,尋求對(duì)研究主題可靠和豐富的解釋。其次,把經(jīng)過(guò)確認(rèn)的信息進(jìn)行匯總,在此基礎(chǔ)上對(duì)原始案例材料進(jìn)行分析。最后,通過(guò)不斷比較證據(jù)和涌現(xiàn)出的理論,找出相似的構(gòu)念以及不同證據(jù)之間的聯(lián)系,進(jìn)行分析以逐步明確所涌現(xiàn)的理論模式,經(jīng)過(guò)反復(fù)迭代,最終達(dá)到理論、構(gòu)念與證據(jù)之間的相互匹配[34]。為了確保研究發(fā)現(xiàn)能充分反映現(xiàn)實(shí)并具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嫞?8],研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步搜索與復(fù)雜產(chǎn)品關(guān)鍵核心技術(shù)相關(guān)的數(shù)據(jù)資料,反饋給企業(yè)人員和其他學(xué)者以獲取專(zhuān)業(yè)建議,反復(fù)校準(zhǔn)數(shù)據(jù)與理論的匹配性,并將新舊發(fā)現(xiàn)融合成一個(gè)整體,形成較為穩(wěn)健的理論框架。

四、案例發(fā)現(xiàn)

通過(guò)分析鐵建重工突破盾構(gòu)機(jī)關(guān)鍵核心技術(shù)的過(guò)程,參考現(xiàn)有研究對(duì)核心技術(shù)的結(jié)構(gòu)化劃分方式[20],本文發(fā)現(xiàn),鐵建重工在突破盾構(gòu)機(jī)關(guān)鍵核心技術(shù)的過(guò)程中聚焦于突破兩類(lèi)關(guān)鍵核心技術(shù),即可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)和原理性關(guān)鍵核心技術(shù),并且突破這兩類(lèi)關(guān)鍵核心技術(shù)需要通過(guò)不同的創(chuàng)新要素組合來(lái)實(shí)現(xiàn),進(jìn)而強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位和提升技術(shù)創(chuàng)新能力。

(一) 構(gòu)建成長(zhǎng)式創(chuàng)新要素組合突破可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)

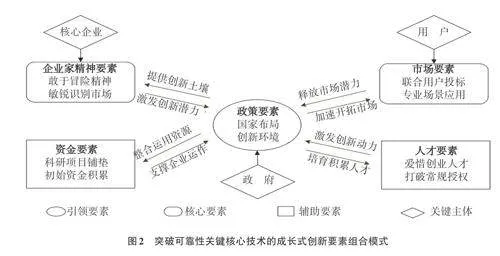

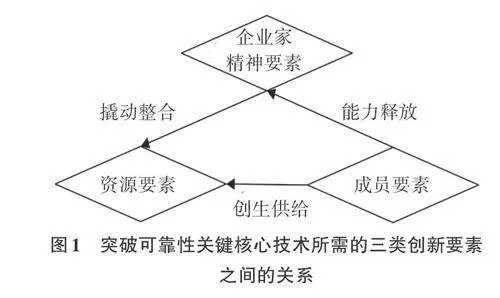

創(chuàng)新要素的集聚和組合有助于突破關(guān)鍵核心技術(shù)。在突破可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)的過(guò)程中,作為核心企業(yè)的鐵建重工在政府支持下外源化集聚創(chuàng)新要素,構(gòu)建成長(zhǎng)式創(chuàng)新要素組合,增強(qiáng)創(chuàng)新主體地位,積累和迭代技術(shù)創(chuàng)新能力。突破可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)所需的企業(yè)家精神要素、資源要素和成員要素三類(lèi)創(chuàng)新要素之間的關(guān)系如圖1所示,其中,成員要素的作用更加突出。成員要素不僅為突破關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)生供給資源要素,還進(jìn)行能力釋放,激發(fā)企業(yè)家精神要素,使其整合資源要素。

通過(guò)對(duì)鐵建重工進(jìn)行案例研究后發(fā)現(xiàn),從技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)鏈條來(lái)看,鐵建重工聚焦突破處于企業(yè)創(chuàng)新鏈的市場(chǎng)應(yīng)用環(huán)節(jié)的可靠性關(guān)鍵核心技術(shù),以積累和迭代技術(shù)創(chuàng)新能力。可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)指關(guān)鍵故障解決技術(shù)和積累的失效模式應(yīng)對(duì)技術(shù)方案[20],更加強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵核心技術(shù)能夠支持產(chǎn)品在一定時(shí)間和條件下穩(wěn)定運(yùn)行。作為初創(chuàng)企業(yè)的鐵建重工尚缺乏內(nèi)生創(chuàng)新資源的能力和條件,其如何整合資源,與政府、用戶(hù)等創(chuàng)新主體合作以突破可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)呢?研究發(fā)現(xiàn),在這個(gè)過(guò)程中,政府充當(dāng)核心角色,積累和集聚創(chuàng)新要素,為鐵建重工突破可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)進(jìn)行項(xiàng)目鋪墊和人才培育。可見(jiàn),政策要素起引領(lǐng)作用,企業(yè)家精神要素和市場(chǎng)要素發(fā)揮核心作用,資金要素和人才要素起輔助作用。突破可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)的成長(zhǎng)式創(chuàng)新要素組合模式如圖2所示。

具體來(lái)看,鐵建重工為了突破盾構(gòu)機(jī)可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)主要從三個(gè)方面組合創(chuàng)新要素。

第一,項(xiàng)目政策鋪墊,集聚創(chuàng)新要素。2002年,中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部高新技術(shù)司(后文簡(jiǎn)稱(chēng)“高新司”)《國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì)劃)》(后文簡(jiǎn)稱(chēng)“863”計(jì)劃) 中首次立項(xiàng)開(kāi)展盾構(gòu)機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究,首批項(xiàng)目組只有18位成員,其中多數(shù)是剛畢業(yè)沒(méi)幾年的大學(xué)生。然而,就是這個(gè)項(xiàng)目培養(yǎng)了一批后來(lái)成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)研制盾構(gòu)機(jī)的骨干人才。此外,關(guān)鍵核心技術(shù)的創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)高,資金投入大,國(guó)家出臺(tái)了一系列研究計(jì)劃重點(diǎn)支持研制盾構(gòu)機(jī)。例如,《國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973計(jì)劃)》對(duì)盾構(gòu)機(jī)的自主研發(fā)提供支持。在國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金的支持下,以鐵建重工為代表的國(guó)內(nèi)盾構(gòu)機(jī)制造商迅速崛起。這為鐵建重工初期啟動(dòng)盾構(gòu)機(jī)研制起到重要助力作用。政府在前期進(jìn)行的項(xiàng)目鋪墊和人才培育等工作為鐵建重工積累了資金要素和人才要素。可見(jiàn),在突破可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)的過(guò)程中,政府充當(dāng)創(chuàng)新主體中的核心角色,政策要素在資源要素中起引領(lǐng)作用,資金要素和人才要素起輔助作用。

第二,激發(fā)核心企業(yè),撬動(dòng)整合資源。創(chuàng)新的本質(zhì)是企業(yè)家的創(chuàng)造性破壞活動(dòng),企業(yè)家精神是面對(duì)市場(chǎng)不確定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行活動(dòng)的重要素質(zhì),也是一個(gè)引入新生產(chǎn)組合的過(guò)程[39],有助于通過(guò)資源整合創(chuàng)造新的財(cái)富[40]。在鐵建重工突破可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)的過(guò)程中,具備冒險(xiǎn)精神和市場(chǎng)識(shí)別能力的企業(yè)家精神要素在政策的支持下發(fā)揮核心作用。例如,鐵建重工的前身中鐵軌道主營(yíng)鐵軌道岔,之后選擇進(jìn)入盾構(gòu)機(jī)行業(yè)主要是企業(yè)家精神要素發(fā)揮作用的結(jié)果。考慮到盾構(gòu)機(jī)不僅消耗大量外匯儲(chǔ)備,還在實(shí)際應(yīng)用中受制于人,鐵建重工董事長(zhǎng)敏銳地意識(shí)到必須依靠國(guó)內(nèi)企業(yè)攻克難關(guān),于是決定研制盾構(gòu)機(jī)。此外,企業(yè)家精神要素還在資源整合配置方面發(fā)揮重要作用。面對(duì)人才缺口,董事長(zhǎng)親自參與洽談,用技術(shù)人的理想打動(dòng)技術(shù)人,吸引、整合、愛(ài)惜人才,敢于打破常規(guī),將一批有技術(shù)理想的年輕人集聚起來(lái),組建了鐵建重工的核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

第三,貼近用戶(hù)需求,迭代試錯(cuò)學(xué)習(xí)。突破可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)依賴(lài)產(chǎn)品在市場(chǎng)使用階段的故障預(yù)測(cè)和數(shù)據(jù)修復(fù)。鐵建重工主要通過(guò)鏈接成員要素中的用戶(hù)來(lái)完善盾構(gòu)機(jī)功能,充分利用市場(chǎng)要素突破可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)。作為初創(chuàng)企業(yè),鐵建重工缺乏市場(chǎng)合法性,在品牌形象和技術(shù)能力等方面具有劣勢(shì)[41],其通過(guò)與具有數(shù)十年施工經(jīng)驗(yàn)的母公司中國(guó)鐵建對(duì)接,貼近用戶(hù)需求以獲得市場(chǎng)合法性。具體來(lái)看,鐵建重工及時(shí)收集中國(guó)鐵建使用盾構(gòu)機(jī)的反饋信息,再將研制產(chǎn)品在施工環(huán)境中進(jìn)行應(yīng)用試驗(yàn),按照客戶(hù)需求逐步完善產(chǎn)品功能。引松供水工程是鐵建重工成功突破可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)的典型例子。該工程存在諸多技術(shù)難點(diǎn)。例如,獨(dú)頭掘進(jìn)距離長(zhǎng)達(dá)11. 5千米,對(duì)盾構(gòu)機(jī)可靠性要求高;二期隧道需要穿過(guò)硬度不一的巖層,經(jīng)過(guò)多條斷裂帶的復(fù)雜地質(zhì),對(duì)盾構(gòu)機(jī)適應(yīng)性提出更高要求。TBM經(jīng)驗(yàn)技術(shù)薄弱的鐵建重工與TBM施工經(jīng)驗(yàn)最為豐富的中鐵十八局集團(tuán)有限公司(后文簡(jiǎn)稱(chēng)“中鐵十八局”) 聯(lián)合投標(biāo),針對(duì)引松工程距離長(zhǎng)、通風(fēng)差、多破碎帶等特點(diǎn),提前改進(jìn)方案。中鐵十八局基于使用TBM積累的經(jīng)驗(yàn),提出TBM高效施工參數(shù)匹配方案和施工技術(shù)方案,并在加工工藝、加工工法和測(cè)試方法等方面提供建議。鐵建重工處理獲得的施工數(shù)據(jù),針對(duì)數(shù)據(jù)樣本修改設(shè)計(jì)方案,反復(fù)試錯(cuò)學(xué)習(xí)以高頻迭代升級(jí)產(chǎn)品,極大提升了可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)的突破速度,為鐵建重工積累技術(shù)創(chuàng)新能力奠定了良好的基礎(chǔ)。

綜上所述,在突破可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)的過(guò)程中,相比于企業(yè)家精神要素和資源要素,成員要素的作用更加突出,其創(chuàng)生供給資源要素并進(jìn)行能力釋放,激發(fā)了企業(yè)家精神要素。在政府支持下,核心企業(yè)外源化集聚創(chuàng)新要素,主要與用戶(hù)在市場(chǎng)應(yīng)用環(huán)節(jié)進(jìn)行深度鏈接,通過(guò)深度把握用戶(hù)需求突破可靠性關(guān)鍵核心技術(shù),以在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中積累和迭代技術(shù)創(chuàng)新能力。在這個(gè)過(guò)程中,政策要素發(fā)揮引領(lǐng)作用,為后發(fā)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)創(chuàng)生供給資源要素,企業(yè)家精神要素和市場(chǎng)要素發(fā)揮核心作用,資金要素和人才要素起輔助作用。

(二) 構(gòu)建攻關(guān)式創(chuàng)新要素組合突破原理性關(guān)鍵核心技術(shù)

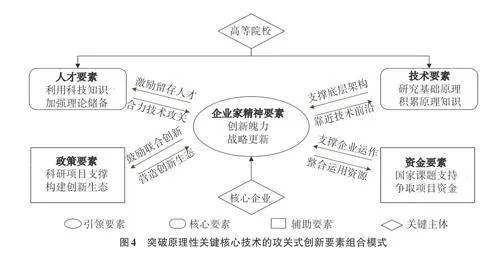

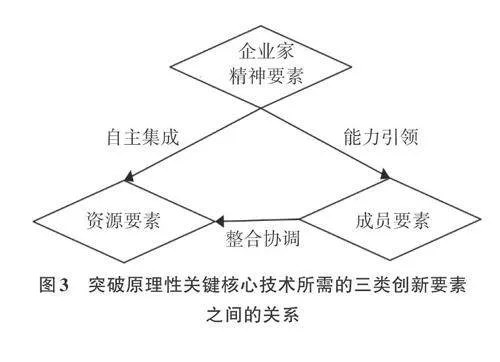

創(chuàng)新要素的鏈接和重組有助于突破關(guān)鍵核心技術(shù)。在突破原理性關(guān)鍵核心技術(shù)的過(guò)程中,作為核心企業(yè)的鐵建重工在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下內(nèi)源化集聚創(chuàng)新要素,構(gòu)建攻關(guān)式創(chuàng)新要素組合,增強(qiáng)創(chuàng)新主體地位,沉淀和進(jìn)階技術(shù)創(chuàng)新能力。突破原理性關(guān)鍵核心技術(shù)所需的企業(yè)家精神要素、成員要素和資源要素三類(lèi)創(chuàng)新要素之間的關(guān)系如圖3所示,其中,企業(yè)家精神要素的作用更加突出。企業(yè)家精神要素不僅為關(guān)鍵核心技術(shù)突破自主集成資源要素,還進(jìn)行能力引領(lǐng),帶動(dòng)成員要素,使其協(xié)調(diào)資源要素。

通過(guò)對(duì)鐵建重工進(jìn)行案例研究后發(fā)現(xiàn),從技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)鏈條來(lái)看,鐵建重工聚焦突破處于企業(yè)創(chuàng)新鏈的研究開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)的原理性關(guān)鍵核心技術(shù),以沉淀和進(jìn)階技術(shù)創(chuàng)新能力。原理性關(guān)鍵核心技術(shù)指產(chǎn)品基本功能實(shí)現(xiàn)過(guò)程的基礎(chǔ)條件和核心規(guī)律[20],更加強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵核心技術(shù)的底層技術(shù)原理邏輯。底層技術(shù)原理的掌握依賴(lài)基礎(chǔ)研究和反復(fù)試驗(yàn),而鐵建重工對(duì)此掌握甚少,缺乏相關(guān)的技術(shù)知識(shí)積累和足夠的試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),其如何組合創(chuàng)新要素,與政府、高等院校等創(chuàng)新主體合作以突破原理性關(guān)鍵核心技術(shù)呢?研究發(fā)現(xiàn),在這個(gè)過(guò)程中,核心企業(yè)充當(dāng)核心角色,整合和重構(gòu)創(chuàng)新要素,即企業(yè)家精神要素起引領(lǐng)作用。此外,人才要素和技術(shù)要素發(fā)揮核心作用,政策要素和資金要素起輔助作用。突破原理性關(guān)鍵核心技術(shù)的攻關(guān)式創(chuàng)新要素組合如圖4所示。

鐵建重工為了突破盾構(gòu)機(jī)原理性關(guān)鍵核心技術(shù)主要從三個(gè)方面進(jìn)行創(chuàng)新要素組合。

第一,堅(jiān)持自主創(chuàng)新,自主集成資源。鐵建重工堅(jiān)持自主創(chuàng)新戰(zhàn)略,進(jìn)入科技創(chuàng)新“無(wú)人區(qū)”。國(guó)際最先進(jìn)的盾構(gòu)機(jī)是TBM,其具有自動(dòng)化程度高、施工速度快、安全經(jīng)濟(jì)等優(yōu)點(diǎn),但其技術(shù)工藝更復(fù)雜、應(yīng)用工況更惡劣、研發(fā)難度更大。而當(dāng)時(shí)鐵建重工在TBM原始技術(shù)創(chuàng)新積累方面經(jīng)驗(yàn)十分匱乏,技術(shù)封鎖使得鐵建重工一籌莫展。但鐵建重工前瞻性地預(yù)料到TBM能夠更好地滿(mǎn)足客戶(hù)需求,堅(jiān)持自主研制TBM。此后,國(guó)家項(xiàng)目和資金的持續(xù)集聚為鐵建重工開(kāi)展創(chuàng)新活動(dòng)、研究關(guān)鍵核心技術(shù)原理提供支撐,鐵建重工積極利用相關(guān)資源,同時(shí)激勵(lì)創(chuàng)新人才。例如,2012年,鐵建重工作為牽頭部門(mén)承擔(dān)國(guó)家“863計(jì)劃”重要課題《大直徑硬巖隧道掘進(jìn)設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用》。2013年,由高新司主辦、鐵建重工承辦的項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)在長(zhǎng)沙召開(kāi),鐵建重工實(shí)驗(yàn)室獲得課題經(jīng)費(fèi)240萬(wàn)元,就此走上跨越式發(fā)展之路。此外,為組建穩(wěn)定的技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊(duì),鐵建重工董事長(zhǎng)始終堅(jiān)持研發(fā)人員占比不低于20%、研發(fā)投入占比不低于5%的原則,并為引進(jìn)的技術(shù)人才創(chuàng)造良好的創(chuàng)新環(huán)境。

第二,企業(yè)家精神引領(lǐng),鏈接高等院校。突破關(guān)鍵核心技術(shù)的實(shí)質(zhì)是技術(shù)質(zhì)的演化和根本性創(chuàng)新[42-43]。因此,掌握關(guān)鍵核心技術(shù)的底層邏輯是后發(fā)企業(yè)能夠持續(xù)創(chuàng)新的重要方式。關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新具有高投入、長(zhǎng)周期等特點(diǎn),而驅(qū)動(dòng)企業(yè)勇于接受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行關(guān)鍵核心技術(shù)自主創(chuàng)新的重要要素是企業(yè)家精神。作為創(chuàng)新的骨干力量,企業(yè)家精神要素在原理性關(guān)鍵核心技術(shù)突破過(guò)程中起到引領(lǐng)作用。具體來(lái)說(shuō),基礎(chǔ)研究是原理性關(guān)鍵核心技術(shù)突破的重要?jiǎng)?chuàng)新源頭,高等院校是科技知識(shí)的重要發(fā)源地。因此,鐵建重工與高等院校合作,利用高等院校積累的科技知識(shí)和理論儲(chǔ)備,協(xié)同攻關(guān)原理性關(guān)鍵核心技術(shù)。例如,鐵建重工與浙江大學(xué)、天津大學(xué)等高等院校合作,聯(lián)合突破了TBM支撐推進(jìn)換步系統(tǒng)的理論驗(yàn)證問(wèn)題。此外,鐵建重工在步入自主創(chuàng)新前沿階段后,聚焦鏈接技術(shù)要素,以掌握原理性關(guān)鍵核心技術(shù)來(lái)快速迭代新型盾構(gòu)機(jī)。例如,鐵建重工創(chuàng)新研制了全球首臺(tái)長(zhǎng)距離大坡度雙模式煤礦斜井TBM、國(guó)產(chǎn)首臺(tái)大直徑敞開(kāi)式TBM、國(guó)產(chǎn)首臺(tái)單護(hù)盾TBM等十多項(xiàng)全球、國(guó)產(chǎn)首臺(tái)(套) 產(chǎn)品,并且成為了TBM國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定者。

第三,貼近研發(fā)環(huán)節(jié),學(xué)習(xí)理論原理。突破原理性關(guān)鍵核心技術(shù)需要掌握研究開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)的技術(shù)原理。因此,鐵建重工主要通過(guò)鏈接成員要素中的高等院校來(lái)完善盾構(gòu)機(jī)功能,進(jìn)一步突破原理性關(guān)鍵核心技術(shù)。隨著鐵建重工進(jìn)入盾構(gòu)機(jī)關(guān)鍵核心技術(shù)的“無(wú)人區(qū)”,其更加重視追溯創(chuàng)新源頭,回溯關(guān)鍵核心技術(shù)的底層原理和技術(shù)知識(shí),與負(fù)責(zé)知識(shí)創(chuàng)造和儲(chǔ)備的高等院校聯(lián)合研究基礎(chǔ)理論,探索把握關(guān)鍵核心技術(shù)的底層技術(shù)原理邏輯。在技術(shù)創(chuàng)新能力得到積累和迭代后,鐵建重工主動(dòng)進(jìn)行正向開(kāi)發(fā)和重構(gòu)式、復(fù)合式創(chuàng)新。例如,土壓平衡盾構(gòu)機(jī)一般用于軟土和軟巖地層掘進(jìn),TBM用于硬巖的全斷面隧道掘進(jìn)。但在實(shí)際的隧道挖掘中,軟硬巖同時(shí)存在。傳統(tǒng)離線式雙模式掘進(jìn)機(jī)因模式轉(zhuǎn)換偶爾會(huì)有停工現(xiàn)象,并且其準(zhǔn)備周期長(zhǎng)、工作周期長(zhǎng)、人員配置復(fù)雜。鐵建重工研發(fā)團(tuán)隊(duì)結(jié)合以往隧道掘進(jìn)設(shè)備的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和使用經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過(guò)艱難的努力,創(chuàng)新性地結(jié)合盾構(gòu)機(jī)和TBM的優(yōu)點(diǎn),提出將土壓平衡盾構(gòu)機(jī)和TBM集合到一起,成功首創(chuàng)了在線模式轉(zhuǎn)換技術(shù),制造出在線土壓/TBM雙模式掘進(jìn)機(jī)。在這個(gè)過(guò)程中,鐵建重工不斷向創(chuàng)新鏈的研究開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)靠近,聚焦突破了多項(xiàng)原理性關(guān)鍵核心技術(shù),從根本上掌握技術(shù)原理,為其后續(xù)發(fā)展不斷注入新的動(dòng)力。

綜上所述,在突破原理性關(guān)鍵核心技術(shù)的過(guò)程中,相比于成員要素和資源要素,企業(yè)家精神要素的作用更加突出,其自主集成資源要素并進(jìn)行能力引領(lǐng),帶動(dòng)成員要素。在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下,核心企業(yè)內(nèi)源化集聚創(chuàng)新要素,與高等院校在研究開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)進(jìn)行深度鏈接,通過(guò)貼近技術(shù)創(chuàng)新源頭,在漸進(jìn)的技術(shù)積累中突破原理性關(guān)鍵核心技術(shù),得以在技術(shù)研發(fā)中沉淀和進(jìn)階技術(shù)創(chuàng)新能力。在這個(gè)過(guò)程中,企業(yè)家精神要素發(fā)揮引領(lǐng)作用,帶動(dòng)成員要素并集成資源要素,人才要素和技術(shù)要素發(fā)揮核心作用,資金要素和政策要素起輔助作用。

五、研究結(jié)論、研究啟示與未來(lái)方向

(一) 研究結(jié)論

本文主要以鐵建重工為例,通過(guò)探索性單案例研究方法對(duì)鐵建重工研制盾構(gòu)機(jī)并突破一系列關(guān)鍵核心技術(shù)的過(guò)程進(jìn)行案例分析,提煉出后發(fā)企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新要素組合突破關(guān)鍵核心技術(shù)的過(guò)程模型,得出如下三個(gè)結(jié)論。

第一,本文關(guān)注到后發(fā)企業(yè)在突破關(guān)鍵核心技術(shù)過(guò)程中重點(diǎn)關(guān)注兩類(lèi)關(guān)鍵核心技術(shù),即創(chuàng)新鏈?zhǔn)袌?chǎng)應(yīng)用環(huán)節(jié)的可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)和創(chuàng)新鏈研究開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)的原理性關(guān)鍵核心技術(shù),并指出后發(fā)企業(yè)可以通過(guò)不同的作用機(jī)制來(lái)突破這兩類(lèi)關(guān)鍵核心技術(shù)。以往大多數(shù)研究主要將關(guān)鍵核心技術(shù)視為整體性概念,后來(lái)有研究解構(gòu)了關(guān)鍵核心技術(shù)的內(nèi)涵,并提出企業(yè)主要從易到難地先以突破原理性核心技術(shù)為起點(diǎn),再以突破可靠性核心技術(shù)為終點(diǎn)[20],這為認(rèn)知核心技術(shù)的演化規(guī)律奠定了理論基礎(chǔ)。然而,本文在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),復(fù)雜產(chǎn)品后發(fā)企業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)并不完全是從原理性關(guān)鍵核心技術(shù)到可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)的線性遞進(jìn)過(guò)程,而是針對(duì)兩類(lèi)關(guān)鍵核心技術(shù)分別采用不同的創(chuàng)新要素組合方式。本文發(fā)現(xiàn),可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)處于企業(yè)創(chuàng)新鏈的市場(chǎng)應(yīng)用環(huán)節(jié),強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),后發(fā)企業(yè)可以通過(guò)試錯(cuò)學(xué)習(xí)、市場(chǎng)應(yīng)用和持續(xù)積累來(lái)突破,而原理性關(guān)鍵核心技術(shù)則處于企業(yè)創(chuàng)新鏈的研究開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié),聚焦技術(shù)原理突破,后發(fā)企業(yè)可以通過(guò)原理學(xué)習(xí)、理論創(chuàng)新和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證來(lái)突破。這一發(fā)現(xiàn)立足于創(chuàng)新鏈兩端,揭示了后發(fā)企業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)的微觀機(jī)制,指出了后發(fā)企業(yè)突破不同類(lèi)型關(guān)鍵核心技術(shù)的路徑差異。

第二,本文從微觀層面剖析了突破可靠性和原理性關(guān)鍵核心技術(shù)所需的創(chuàng)新要素組合的差異。以往有關(guān)創(chuàng)新要素的研究大多數(shù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)和區(qū)域?qū)用鎰?chuàng)新要素集聚、流動(dòng)和分配的不足,而較少?gòu)奈⒂^企業(yè)層面探討企業(yè)的創(chuàng)新要素組合如何有助于突破關(guān)鍵核心技術(shù)。本文關(guān)注到技術(shù)創(chuàng)新的本質(zhì)是創(chuàng)新主體對(duì)創(chuàng)新要素的組合和使用,并指出企業(yè)家精神要素、成員要素和資源要素的組合方式在突破不同類(lèi)型關(guān)鍵核心技術(shù)時(shí)具有不同的作用。突破可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)所需的創(chuàng)新要素組合模式為面向市場(chǎng)應(yīng)用的成長(zhǎng)式創(chuàng)新要素組合,突破原理性關(guān)鍵核心技術(shù)所需的創(chuàng)新要素組合模式為面向技術(shù)研發(fā)的攻關(guān)式創(chuàng)新要素組合。前者更強(qiáng)調(diào)核心企業(yè)與用戶(hù)聯(lián)合攻關(guān)可靠性關(guān)鍵核心技術(shù),高等院校等其他創(chuàng)新主體起輔助作用。后者則更強(qiáng)調(diào)核心企業(yè)與高等院校聯(lián)合攻關(guān)原理性關(guān)鍵核心技術(shù),用戶(hù)等其他創(chuàng)新主體起輔助作用。這有助于彌補(bǔ)現(xiàn)有研究的不足,進(jìn)一步豐富創(chuàng)新要素理論。

第三,本文搭建了后發(fā)企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新要素組合突破兩類(lèi)關(guān)鍵核心技術(shù)的“雙向鏈接”機(jī)制,如圖5所示。本文指出,后發(fā)企業(yè)深度鏈接創(chuàng)新鏈研究開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)的高等院校和市場(chǎng)應(yīng)用環(huán)節(jié)的用戶(hù),并提出可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)和原理性關(guān)鍵核心技術(shù)的突破是相輔相成的,突破關(guān)鍵核心技術(shù)的底層邏輯是在創(chuàng)新要素組合的作用下增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新主體地位和提升技術(shù)創(chuàng)新能力。近年來(lái),國(guó)家政策層面開(kāi)始關(guān)注企業(yè)作為創(chuàng)新主體的價(jià)值,并再次強(qiáng)調(diào)技術(shù)創(chuàng)新能力的重要性,也有研究關(guān)注到技術(shù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新主體地位相互促進(jìn)的關(guān)系[3],但對(duì)創(chuàng)新要素組合促進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)突破的過(guò)程缺乏足夠的關(guān)注。本文指出,創(chuàng)新要素組合是通過(guò)增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新主體地位和提升技術(shù)創(chuàng)新能力從而突破關(guān)鍵核心技術(shù)的重要機(jī)制,這為理解后發(fā)追趕情境下強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位和提升技術(shù)創(chuàng)新能力提供全新視角。本文發(fā)現(xiàn),聚焦于突破可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)的成長(zhǎng)式創(chuàng)新要素組合更加強(qiáng)調(diào)在政府支持下由核心企業(yè)外源化集聚創(chuàng)新要素,與用戶(hù)在市場(chǎng)應(yīng)用環(huán)節(jié)進(jìn)行深度鏈接,貼近市場(chǎng)需求,強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。聚焦于突破原理性關(guān)鍵核心技術(shù)的攻關(guān)式創(chuàng)新要素組合則更加強(qiáng)調(diào)在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下由核心企業(yè)內(nèi)源化集聚創(chuàng)新要素,與高等院校在研究開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)進(jìn)行深度鏈接,貼近創(chuàng)新源頭,強(qiáng)調(diào)技術(shù)底層原理。具體來(lái)看,企業(yè)通過(guò)成長(zhǎng)式創(chuàng)新要素組合有助于增強(qiáng)企業(yè)前向鏈接的創(chuàng)新主體地位,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中積累和迭代技術(shù)創(chuàng)新能力,通過(guò)攻關(guān)式創(chuàng)新要素組合有助于增強(qiáng)后向鏈接的創(chuàng)新主體地位,在技術(shù)研發(fā)中沉淀和進(jìn)階技術(shù)創(chuàng)新能力。這有效地推動(dòng)企業(yè)組合創(chuàng)新要素,增強(qiáng)創(chuàng)新主體地位和提升技術(shù)創(chuàng)新能力。

(二) 研究啟示

創(chuàng)新要素組合模式與關(guān)鍵核心技術(shù)類(lèi)型的匹配是后發(fā)企業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)的關(guān)鍵。本文指出,突破不同的關(guān)鍵核心技術(shù)依賴(lài)不同的創(chuàng)新要素組合,需要依據(jù)目標(biāo)選擇不同類(lèi)型的創(chuàng)新要素組合模式。本文的研究發(fā)現(xiàn),政策要素對(duì)企業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)具有十分重要的意義。因此,政府應(yīng)創(chuàng)造適宜的營(yíng)商環(huán)境,激發(fā)企業(yè)家精神要素積極參與技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng),為關(guān)鍵核心技術(shù)突破帶來(lái)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。具體而言,政府在可靠性關(guān)鍵核心技術(shù)突破方面應(yīng)支持用戶(hù)與企業(yè)成長(zhǎng),建立持續(xù)改進(jìn)與數(shù)據(jù)積累機(jī)制;在原理性關(guān)鍵核心技術(shù)突破方面應(yīng)加強(qiáng)基礎(chǔ)研究投資、重視理論創(chuàng)新、強(qiáng)化校企合作。總之,為了在后發(fā)企業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)突破活動(dòng)中更好地發(fā)揮核心企業(yè)鏈接創(chuàng)新和商業(yè)的作用,促進(jìn)企業(yè)家精神要素引領(lǐng)集聚資源要素和成員要素,釋放企業(yè)家精神要素的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力,應(yīng)以企業(yè)作為創(chuàng)新主體,突出其創(chuàng)新主體地位以協(xié)調(diào)利用資源要素和成員要素。

此外,無(wú)論是以掌握技術(shù)原理為導(dǎo)向,還是以追求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為導(dǎo)向的關(guān)鍵核心技術(shù),都具有研發(fā)周期長(zhǎng)、投入大和風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn),其突破離不開(kāi)政府的整體布局與政策供給。政府可以制定突破關(guān)鍵核心技術(shù)的專(zhuān)項(xiàng)創(chuàng)新政策,為企業(yè)提供明確的創(chuàng)新方向和政策支持,同時(shí)提供資金支持,降低企業(yè)技術(shù)突破風(fēng)險(xiǎn)。政府也可以為企業(yè)搭建創(chuàng)新平臺(tái)提供政策支持,推動(dòng)創(chuàng)新要素集聚企業(yè),鼓勵(lì)高等院校、科研院所與企業(yè)之間的人才交流與合作,促進(jìn)人才要素的跨界組合。這些政策措施能夠?yàn)楹蟀l(fā)企業(yè)提供良好的創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境并起到一定的競(jìng)爭(zhēng)緩沖作用,降低后發(fā)企業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)。政府還需要重視中國(guó)龐大的市場(chǎng)規(guī)模對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的作用,激勵(lì)企業(yè)在舉國(guó)體制下充分滿(mǎn)足本土市場(chǎng)需求。總之,在新型舉國(guó)體制下,政府應(yīng)支持企業(yè)作為創(chuàng)新主體開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng),同時(shí)營(yíng)造良好的技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境。

(三) 未來(lái)方向

雖然本文對(duì)后發(fā)企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新要素組合突破關(guān)鍵核心技術(shù)的機(jī)制進(jìn)行了探討,但仍然存在一些不足之處有待在未來(lái)的研究中進(jìn)行探討。其一,本文選擇地下工程裝備領(lǐng)域的復(fù)雜產(chǎn)品企業(yè)為研究對(duì)象,其技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)對(duì)政策的敏感度更高并且其產(chǎn)品具有較強(qiáng)的定制化特征,因而其他相對(duì)傳統(tǒng)的復(fù)雜產(chǎn)品企業(yè)的關(guān)鍵核心技術(shù)突破活動(dòng)可能會(huì)與本文的結(jié)論存在一定的差異。未來(lái)可以關(guān)注航空、船舶等其他復(fù)雜產(chǎn)品的關(guān)鍵核心技術(shù)突破實(shí)踐或其他典型的復(fù)雜產(chǎn)品行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。其二,本文沒(méi)有比較中國(guó)后發(fā)企業(yè)與其他新興市場(chǎng)后發(fā)企業(yè)的關(guān)鍵核心技術(shù)突破過(guò)程機(jī)制,未來(lái)可以研究更多情境下的復(fù)雜產(chǎn)品后發(fā)企業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)突破過(guò)程機(jī)制。

參考文獻(xiàn):

[1] 約瑟夫·熊彼特.經(jīng)濟(jì)發(fā)展理論[M].何畏,易家詳,譯.北京:商務(wù)印書(shū)館,1990:15-38.

[2] 盧現(xiàn)祥,李磊.強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位 提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力[J].學(xué)習(xí)與實(shí)踐,2021(3):30-44.

[3] 歐陽(yáng)桃花,曹鑫.推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新主體地位——基于數(shù)字化資源視角[J].北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2023,36(2):115-123.

[4] 田喜洲,郭新宇,楊光坤.要素集聚對(duì)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力發(fā)展的影響研究[J].科研管理,2021,42(9):61-70.

[5] 余泳澤,劉大勇.創(chuàng)新要素集聚與科技創(chuàng)新的空間外溢效應(yīng)[J].科研管理,2013,34(1):46-54.

[6] HAGEDOORN J,CLOODT M. Measuring innovative performance: is there an advantage in using multiple indicators?[ J]. Research policy,2003,32(8):1365-1379.

[7] MATHEWS J A. Competitive advantages of the latecomer firm: a resource?based account of industrial catch?up strategies[J]. Asia pacific journal of management,2002,19(4):467-488.

[8] 鄭剛,郭艷婷.新型技術(shù)追趕與動(dòng)態(tài)能力:家電后發(fā)企業(yè)多案例研究[J].科研管理,2017,38(7):62-71.

[9] 吳曉波,付亞男,吳東,等.后發(fā)企業(yè)如何從追趕到超越?——基于機(jī)會(huì)窗口視角的雙案例縱向?qū)Ρ确治觯跩].管理世界,2019(2):151-167.

[10] 黃江明,趙寧.資源與決策邏輯:北汽集團(tuán)汽車(chē)技術(shù)追趕的路徑演化研究[J].管理世界,2014(9):120-130.

[11] 江鴻,呂鐵.政企能力共演化與復(fù)雜產(chǎn)品系統(tǒng)集成能力提升——中國(guó)高速列車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)追趕的縱向案例研究[J].管理世界,2019(5):106-125.

[12] 路風(fēng).沖破迷霧——揭開(kāi)中國(guó)高鐵技術(shù)進(jìn)步之源[J].管理世界,2019(9):164-194.

[13] 布萊恩·阿瑟.技術(shù)的本質(zhì)[M].曹東溟,王健,譯.杭州:浙江人民出版社,2018:47-81.

[14] KIM L. Stages of development of industrial technology in a developing country: a model[J]. Research policy,1980,9(3):254-277.

[15] HOBDAY M. Innovation in East Asia: the challenge to Japan[M].Cheltenham: Edward Elgar Publishing,1995.

[16] 彭新敏,鄭素麗,吳曉波,等.后發(fā)企業(yè)如何從追趕到前沿?——雙元性學(xué)習(xí)的視角[J].管理世界,2017(2):142-158.

[17] 陳勁,陽(yáng)鎮(zhèn),朱子欽.“ 十四五”時(shí)期“卡脖子”技術(shù)的破解:識(shí)別框架、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向與突破路徑[J].改革,2020(12):5-15.

[18] 李明惠,雷良海,孫愛(ài)香.大企業(yè)集群核心技術(shù)自主創(chuàng)新的動(dòng)力機(jī)制實(shí)證研究[J].科技進(jìn)步與對(duì)策,2010,27(9):64-68.

[19] 余維新,熊文明.關(guān)鍵核心技術(shù)軍民融合協(xié)同創(chuàng)新機(jī)理及協(xié)同機(jī)制研究——基于創(chuàng)新鏈視角[J].技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理研究,2020(12):34-39.

[20] 李顯君,孟東暉,劉暐.核心技術(shù)微觀機(jī)理與突破路徑——以中國(guó)汽車(chē)AMT 技術(shù)為例[J].中國(guó)軟科學(xué),2018(8):88-104.

[21] 陶長(zhǎng)琪,徐茉.經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展視閾下中國(guó)創(chuàng)新要素配置水平的測(cè)度[J].數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究,2021,38(3):3-22.

[22] 楊晨,周海林.創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚的機(jī)理初探[J].科技進(jìn)步與對(duì)策,2009,26(17):89-91.

[23] HEBERT R F, LINK A N. In search of the meaning of entrepreneurship[J].Small business economics,1989,1(1):39-49.

[24] 吳貴生,李紀(jì)珍,孫議政.技術(shù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)外包[J].科研管理,2000(4):33-43.

[25] 沈必?fù)P,池仁勇.企業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò):企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究的一個(gè)新范式[J].科研管理,2005(3):84-91.

[26] LICHTENTHALER U, LICHTENTHALER E. A capability?based framework for open innovation: complementing absorptive capacity[J]. Journal of management studies,2009,46(8):1315-1338.

[27] 段婕,劉勇.基于因子分析的我國(guó)裝備制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)研究[J].科技進(jìn)步與對(duì)策,2011,28(20):122-126.

[28] 宛群超,袁凌.創(chuàng)新要素流動(dòng)與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力[J].科研管理,2021,42(12):80-87.

[29] 吳衛(wèi)紅,楊婷,張愛(ài)美,等.創(chuàng)新資源集聚對(duì)區(qū)域創(chuàng)新績(jī)效的溢出效應(yīng)——高校與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)對(duì)比研究[J].科技進(jìn)步與對(duì)策,2017,34(17):40-45.

[30] 肖興志,徐信龍.區(qū)域創(chuàng)新要素的配置和結(jié)構(gòu)失衡:研究進(jìn)展、分析框架與優(yōu)化策略[J].科研管理,2019,40(10):1-13.

[31] 張方華,陶靜媛.企業(yè)內(nèi)部要素協(xié)同與創(chuàng)新績(jī)效的關(guān)系研究[J].科研管理,2016,37(2):20-28.

[32] YIN R K. Case study research: design and methods[M]. Oxford: Blackwell Science,2013:52-90.

[33] EISENHARDT K M. Building theories from case study research[J]. Academy of management review,1989,14(4):532-550.

[34] EISENHARDT K M, GRAEBNER M E. Theory building from cases: opportunities and challenges[J]. Academy of management journal,2007,50(1):25-32.

[35] YAN A, GRAY B. Bargaining power, management control, and performance in United States?China joint ventures: a comparative case study[J]. Academy of management journal,1994,37(6):1478-1517.

[36] THOMAS G. How to do your case study[M].London: Sage Publications,2015:47-94.

[37] GLASER B G, STRAUSS A L. The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research[M].Piscataway, New Jersey: Transaction Publishers,2009:65-102.

[38] KLEIN H K, MYERS M D. A set of principles for conducting and evaluating interpretive field studies in information systems[J].MIS quarterly,1999,23(1):67-93.

[39] 韓書(shū)成,梅心怡,楊蘭品.營(yíng)商環(huán)境、企業(yè)家精神與技術(shù)創(chuàng)新關(guān)系研究[J].科技進(jìn)步與對(duì)策,2022,39(9):12-22.

[40] MILLER D, FRIESEN P H. Innovation in conservative and entrepreneurial firms: two models of strategic momentum[J]. Strategic management journal,1982,3(1):1-25.

[41] LI J, OH C H. Research on emerging?market multinational enterprises: extending Alan Rugman’s critical contributions[ J]. International business review,2016,25(3):776-784.

[42] BELL M, PAVITT K. Technological accumulation and industrial growth: contrasts between developed and developing countries[J]. Industrial and corporate change,1993,2(2):157-210.

[43] LEE K, LIM C S. Technological regimes, catching?up and leapfrogging: findings from the Korean industries[J].Research policy,2001,30(3):459-483.

(責(zé)任編輯:徐雅雯)