從課堂到家庭,將探究活動進行到底

基于陶行知先生“生活即教育”“教學做合一”的教育理念,作為科學教師,筆者一方面想通過課堂體驗式探究活動讓低年級學生體驗科學的魅力與樂趣,開啟他們小學階段的科學啟蒙之旅;另一方面想通過家庭生活化探究活動拓寬中高年級學生探究的渠道和親身體驗的機會,打破課堂教學的局限,助力學生的科學夢。本文主要從低年級體驗式探究活動和中高年級生活化探究活動兩個方面具體展開闡述,為他們將來的科研道路夯實基礎。

一、課堂體驗式探究活動開啟低年級學生的科學啟蒙之旅

作為科學教師,我有幸給一年級的學生上科學課,開啟他們小學階段的科學啟蒙之旅。翻閱一年級的科學課本,只有兩個單元的內容,書本看著就很單薄,我一直在摸索,如何將簡單的科學概念貫穿40分鐘的課堂,打造一堂引人入勝的科學課。經過一年的歷練,我愈發感到體驗式探究活動在低年級科學課中的重要意義。接下來,我就以一年級下冊“誰輕誰重”為例淺談自己是如何展開體驗式教學,讓學生在體驗中感受并內化科學概念,力爭在體驗中夯實科學素養的。

在“誰輕誰重”教學中,我發現雖然用簡易天平稱量不是本課教學重點,但不得不承認此環節是學生最感興趣的,他們愿意稱量周圍的每個物體,如果時間允許,學生希望每人一架簡易天平,慢慢稱量,享受“店家稱量”的過程,這顯然不可行,但在課堂上要讓學生的體驗意猶未盡,課后他們才會主動去充分感受。

即使是一年級的學生,他們在潛意識里也知道用手掂量的結果不準,用稱量工具(如簡易天平)稱量的結果較準確。所以在教學設計上應該有所突破,肯定學生用天平稱量物體來比較輕重的同時,不妨在稱量之前讓學生來一場較量,比比看誰的手感最準(即誰掂量的結果最接近于稱量的結果),甚至可以頒發“神手”榮譽勛章,以此來激發學生用手掂量的興趣。如果平鋪直敘,先預測,接著掂量,最后稱量,學生會覺得這堂課索然無味,從而失去學習興趣。

天平對學生并不陌生,即使之前沒見過,在見到簡易天平的那一刻,他們也會進行有效遷移,將玩蹺蹺板的方法有效運用,即把比較的兩物體分別放在天平兩端的托盤,翹起來的代表該物體輕,反之則重。學生還會通過天平比較出一個重物的重量大概等于多少個輕巧物體的總重量。教師放手讓學生用天平比較誰輕誰重,但要給他們設置挑戰任務,比一比哪個小組能最快比較出5個不同物體的輕重,并按照由輕到重排序。學生集中精力將不確定的掂量結果用天平來稱量比較,而那些確定無疑的輕重懸殊的兩物體就不再浪費時間進行兩兩比較。學生在體驗中能夠掌握并運用科學探究所必需的科學思維和方法。

二、家庭生活化探究活動助力中高年級學生的科學夢

科學課堂教學的時間和空間是極其有限的,這就需要將課堂延伸到課外,借助家校協作將科學探究活動生活化在家完成。

似乎科學給人的印象就是在實驗室做實驗,讓學生與一些生活中不常見的實驗器材打交道,其實不然。縱觀小學階段的科學教材,許多探究活動都可以(甚至必須)在家里展開,如遇到課堂上無法完成的活動(如時間連續性極強,時間跨度極長的養蠶和種植鳳仙花,還有變化緩慢的化學反應實驗,如:鐵釘生銹了);或者需要更多學生參與體驗,而課堂上實驗材料不夠的實驗(如物質在水中溶解的快慢比較)。

值得一提的是,現在的家長自身文化水平和科學素養均比較高,具備協助孩子完成生活化探究活動的條件;同時,在他們看來,孩子要全方面發展,尤其是嚴謹的邏輯思維訓練和良好的科研習慣培養,而早期的科學教育對一個人科學素質的形成具有決定性的作用。

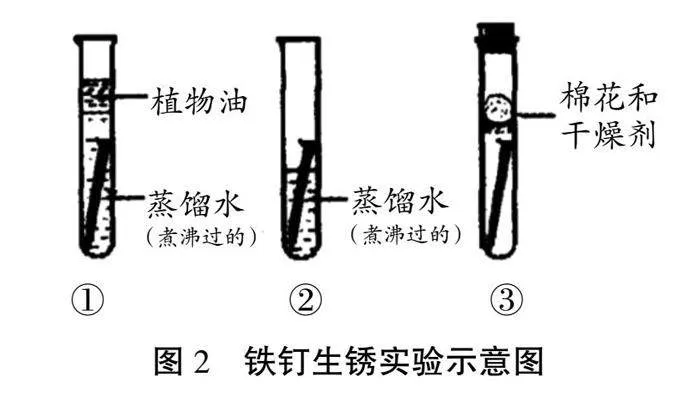

接下來,筆者以“鐵釘生銹了”為例,簡要闡述生活化探究活動的具體做法以及該研究的意義。具體操作流程,筆者將圍繞家校合作示意圖(見圖1)展開。

1.準備工作

教師事先通過書面通知告知實驗班級學生的家長,主要是讓學生家長下載“曉黑板”,加入相應班級,了解“曉黑板”的相關應用,便于后期課題開展過程中消息的發布與接收,教師與家長的溝通,作業的打卡。

2.日常工作

(1)課堂上首先需要學生動腦思考怎么做、為什么這么做、要注意什么以及需要觀察的現象有哪些。最后梳理正確的實驗方法。盡量做到讓學生回家能夠有序展開。

(2)通過“曉黑板”,家長接收具體生活化實驗活動的消息,根據要求和孩子一起選擇身邊的材料進行迭代,在家里開展探究實驗。同時,將精彩的畫面通過視頻或照片記錄下來,上傳“曉黑板”及時打卡。當然,有不清楚的地方,家長也可以通過“曉黑板”直接與指導教師及時溝通。

3.給家長的溫馨提示

(1)在每次生活化實驗活動之前,先問一下孩子實驗內容和實驗步驟。這樣能培養孩子的主人翁意識,同時通過復述訓練孩子嚴謹的科研思維。

(2)讓孩子先想一想家里哪些材料可以作為實驗材料,如果家里沒有現成的,那么可以帶孩子去超市選購迭代的材料。為了節約時間,家長也可事先準備好,供孩子選擇。

(3)盡量讓孩子自己動手操作,家長只是輔助,包括實驗結束后材料的整理,培養孩子做事情的條理性和善始善終的好習慣。

(4)協助孩子及時做好記錄,如將實驗現象通過視頻或圖片的形式上傳“曉黑板”進行打卡,并配上文字說明。

(5)事先準備好一本實驗記錄本,讓孩子像科學家那樣在本子上梳理實驗步驟,記錄觀察到的現象,最好圖文并茂,因為畫簡圖也是科研道路的一項必修課。最后附上心得體會,可以是成功的地方,也可以是不足之處,為以后的生活化探究活動積累經驗。

4.以“鐵釘生銹了”為例的教案

第一模塊:課堂教學過程(略)

第二模塊:教師給家長的遠程指導

在校教師需要對學生完成指導,課后教師需要通過“曉黑板”App將鐵釘生銹的原因、實驗步驟和要求(包括示意圖),發送給家長,以便家長協助指導。

第三模塊:擬在“曉黑板”發布的通知

尊敬的家長朋友,您好!本次生活化實驗的內容是“鐵釘生銹了”。在課堂上,孩子已初步掌握實驗要求和實驗流程,在家請協助孩子完成實驗并提醒孩子每天觀察,及時記錄實驗現象,并拍照(鐵釘的變化)上傳“曉黑板”。

實驗截止日期為××月××日。

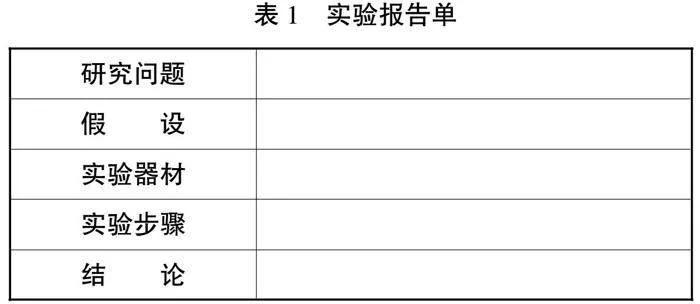

附件是鐵釘生銹實驗的內容,可根據實驗器材需要,提前選好合適的生活用品作為迭代實驗材料。在孩子動手實驗前,可對照著附件——最后的實驗報告單提問孩子,看看孩子在課堂上對鐵釘生銹的內容掌握得如何。

若有不清楚的地方,歡迎反饋!祝您生活愉快!

第四模塊:鐵釘生銹實驗的附件材料

原因:鐵與水和空氣接觸,發生化學反應。

方法:對比實驗。

實驗器材:①三支試管(可選擇無色透明帶蓋的容器,如250 ml的小型礦泉水瓶)。②三枚完全相同的未生銹的新鐵釘。③沸水(若采用塑料容器,可適當冷卻后再灌進容器;盡量采用蒸餾水或f3f5a1e408970e88c38c3da5a33419a2純凈水)。④植物油(家里燒菜用的普通食用油即可)。⑤干燥劑。⑥白醋(可選)。

實驗步驟:

(1)鐵釘先用白醋浸泡去銹,擦干后將三枚鐵釘分別放入三支試管中。

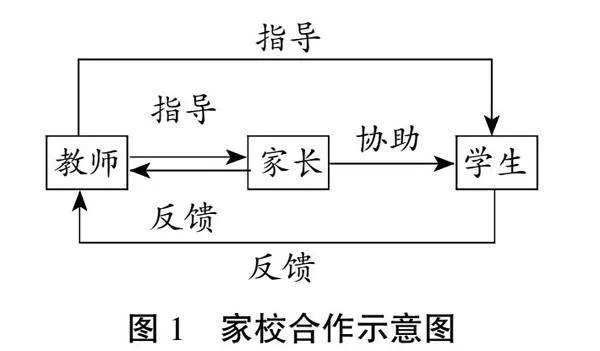

(2)如圖2,試管①中加入沸水使其浸沒鐵釘,再加入少許植物油;試管②中只加入沸水,且不能浸沒鐵釘;試管③中不加沸水,但要加干燥劑,同時蓋上蓋子,也可以加入植物油代替,但要使植物油浸沒鐵釘,起到同時隔離空氣和水的作用。

5.生活化探究活動的意義

經過一學期的課題研究,本人對實驗效果進行了調查分析,主要通過觀察法,對比實驗組(實驗班級)實驗前后(縱向比較)變化以及實驗組和空白對照組的不同(橫向比較)。

隨著家校合作親子生活課程“生活化實驗活動中提升小學生科研思維的研究”的不斷推進,實驗組的學生較實驗前有了顯著進步,主要表現在以下幾個方面:

(1)在課堂探究活動中,人均動手能力明顯提高。

(2)小組合作過程中,分工明確,井然有序。

(3)小組成員時間觀念增強,組與組之間前后時間差明顯縮短,實驗效率提高。

(4)實驗過程中,學生的安全意識有了質的提升,不再橫沖直撞,而是輕拿輕放,對于實驗器材的正確使用了然于心。

(5)實驗結束,各小組能夠在第一時間將實驗材料整理歸位。

(6)實驗設計能力得到了強化,尤其是同類型的實驗,學生能夠很快聯想到并有效遷移,縮短了實驗設計的課堂時間,從而留出充足的時間用于課堂實驗、討論和拓展延伸。

(7)實驗過程中,學生會靜心觀察,會抓住重點記錄。

(8)實驗結束,學生根據觀察到的實驗現象,再結合實驗記錄,能夠快速得出科學的實驗結論,最后用較為專業的語言表述出來。

(9)單元小練習。學生對不同類型題目的辨析能力提高了,能夠快速答題,尤其是實驗題,因為他們通過平時生活化實驗和課堂實驗的高強度訓練,已形成了科學的邏輯思維,能夠舉一反三。

從縱向看,實驗組的學生有了以上顯著進步;而從橫向看,實驗組與空白對照組學生之間的不同也主要體現在上述9個方面。據其他任課教師反映,實驗組學生的邏輯思維能力明顯較對照組學生高,做事條理性強。

綜上所述,在教育生活中,教師要有回歸生活的意識與人文關懷,讓學生的生命得到自然展現,加強教育與生活的聯系,教育的本質力量才能得到完全釋放。秉承“以學生為本”的教學宗旨,筆者一方面讓初涉科學課的低年級學生在課堂體驗式探究活動中感受科學的魅力和樂趣,進而保持與生俱來的好奇心,發展學習科學的潛力,為他們成為具有創新精神和實踐能力的新一代打下良好的基礎;另一方面讓初具科學素養的中高年級學生在家庭生活化探究活動中拓寬探究的渠道和親身體驗的機會,打破課堂教學的局限,助力學生的科學夢。從課堂到家庭,從低年級到高年級,將探究活動進行到底,走向學生的真實生活,走進學生的內心世界。

(作者單位:昆山開發區夏駕河小學)

編輯:曾彥慧