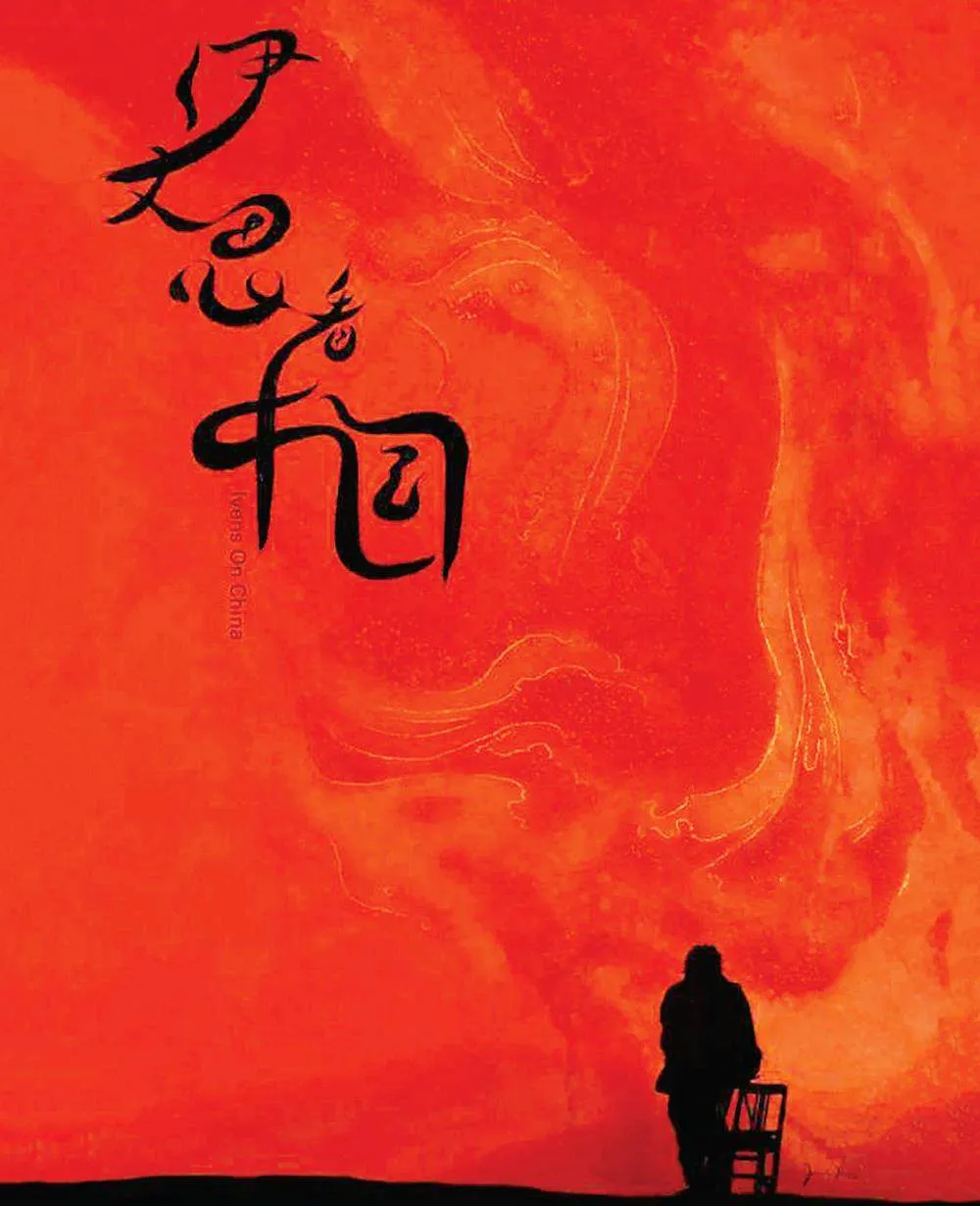

民族記憶的影像書寫與互文形塑:紀(jì)錄片《伊文思看中國(guó)》創(chuàng)作研究

【摘 要】 紀(jì)錄片《伊文思看中國(guó)》講述了世界著名紀(jì)錄片導(dǎo)演尤里斯·伊文思20世紀(jì)在中國(guó)拍攝紀(jì)錄片的故事。該片采用行旅敘事,由兩位當(dāng)代紀(jì)錄片導(dǎo)演作為主要敘述者,沿著伊文思當(dāng)年的拍攝路線展開歷史尋訪,通過時(shí)空對(duì)照的影像修辭手法,在細(xì)致解構(gòu)和重新解讀歷史影像的過程中,不僅追溯了20世紀(jì)中國(guó)形象的歷史變遷,而且完成了民族記憶的互文形塑。本文通過聚焦《伊文思看中國(guó)》的創(chuàng)作實(shí)踐,挖掘其蘊(yùn)含的敘事藝術(shù)與人文內(nèi)涵,以期為歷史紀(jì)錄片的創(chuàng)作提供啟示。

【關(guān)鍵詞】 伊文思; 行旅敘事; 民族記憶; 互文形塑

在中西文明交流史上,曾有許多文明的使者在中西方之間架起了溝通的橋梁。從馬可·波羅到利瑪竇等明清傳教士,再到近現(xiàn)代以來眾多的國(guó)際友人,他們不僅曾與中國(guó)建立深厚的情誼,而且對(duì)中國(guó)文化在西方的傳播產(chǎn)生了重要影響。新時(shí)代以來,在“講好中國(guó)故事、傳播好中國(guó)聲音”的背景下,中央廣播電視總臺(tái)制作播出了多部以對(duì)華友好人士與中國(guó)交往為題材的紀(jì)錄片,例如《安娜與中國(guó)》《李約瑟和中國(guó)古代科技》《伊文思看中國(guó)》等。從傳播學(xué)角度來看,傳播者是任何說服活動(dòng)的起點(diǎn),不同可信度的傳播者通過影響受眾對(duì)傳播內(nèi)容的認(rèn)知和評(píng)價(jià)從而影響受眾的態(tài)度改變。[1]外國(guó)友人在講述中國(guó)故事、傳播中國(guó)形象方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)。這不僅源于他們的外部視角和文化背景,更源自他們觀察中國(guó)時(shí)所秉持的客觀價(jià)值立場(chǎng)。……