數字化轉型與企業勞動力技能結構升級

【摘 要】 隨著數字經濟的蓬勃發展,中國企業界掀起了一股數字化轉型浪潮,數字技術對就業的沖擊受到社會各界的廣泛關注。文章基于工作任務型生產函數構建壟斷競爭市場模型,分析數字化轉型對企業勞動力技能結構升級的影響,并使用2013—2022年中國A股上市公司數據進行實證檢驗。理論推導發現:如果數字化資本與高技能勞動力存在互補關系,則企業高技能勞動力相對低技能勞動力的需求會隨著數字化轉型水平提升而增加,即數字化轉型將會促進企業勞動力技能結構升級;數字化轉型對低技能勞動力的需求兼具負向的替代效應和正向的產出擴張效應,最終影響取決于二者大小;數字化轉型的產出擴張效應和低技能勞動力替代效應均會導致企業高技能勞動力需求的增加,從而促進企業勞動力技能結構升級。研究發現:數字化轉型指數每提高1個百分點,企業高技能勞動力占比將提高0.1%,說明數字化轉型促進了企業勞動力技能結構升級;數字化轉型促進了企業生產效率的提升和高技能勞動力需求的增加,表明數字化資本與高技能勞動力之間存在互補性。機制分析顯示:一方面,數字化轉型促進了企業的產出擴張,導致主營業務收入和其他業務收入的增加;另一方面,盡管數字化轉型導致企業生產人員的減少,但卻導致銷售人員和采購人員的增加,數字技術并未對低技能勞動力產生明顯的替代效應,數字化轉型對企業勞動力技能結構升級的促進作用主要通過產出擴張效應實現。由于制造業企業生產人員占比更高,數字技術的替代作用更明顯,且雇傭高技能勞動力需要更多的資金支撐,因此數字化轉型對制造業企業、規模較大企業和國有企業勞動力技能結構升級的促進作用更顯著;在市場化水平較高的地區,數字化轉型對企業勞動力技能結構升級的促進作用較為明顯。因此,政府部門應繼續加強數字基礎設施建設,推動數字經濟與實體經濟深度融合,大力發展面向數字技術的教育和培訓事業,同時不斷完善失業保障制度和就業服務體系,實現中國企業數字化轉型和勞動力技能結構的優化升級。

【關鍵詞】 數字化轉型;勞動力技能結構;替代效應;產出擴張效應

【中圖分類號】 F240 【文獻標志碼】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.04.008

【文章編號】 1004-129X(2024)04-0113-16

一、引言

以大數據、云計算、人工智能和物聯網等數字技術引領的新一輪科技革命推動著傳統生產和生活方式發生翻天覆地的變化。在突發公共衛生事件和持續低迷的國際經濟環境雙重壓力下,數字經濟逆向增長。中國信息通訊研究院發布的《中國數字經濟發展研究報告(2023)》數據顯示:2022年中國數字經濟規模達到50.2萬億元,占GDP比重約為41.5%,數字經濟儼然成為“新常態”以來引領中國經濟增長的中堅力量。《“十四五”數字經濟發展規劃》明確指出要加快數字經濟與實體經濟融合,推動企業數字化轉型。在此背景下,企業掀起了一股數字化浪潮,數字技術和資本與企業生產經營活動的有機結合,促進了企業生產效率的提高,并對企業生產營銷模式、組織結構以及要素投入等產生了極為深刻的影響。

在以數字技術和數據要素為核心的數字經濟時代,數字化轉型是企業提高核心競爭力的必然選擇。隨著企業數字化轉型進程的推進,許多探究企業數字化轉型經濟效應的研究應運而生。已有研究先后考察了企業數字化轉型對資本市場表現、[1]財務績效、[2-3]創新、[4-5]勞動收入份額[6-7]和企業生產效率[8-9]等方面的影響。隨著中國人口老齡化的不斷加深和勞動力成本的不斷上升,企業數字化轉型對勞動力技能結構的影響也亟待關注。一方面,出于成本節約和改善經營效率的目的,企業應用數字化技術會替代一部分勞動力,導致勞動需求的減少;另一方面,數字化技術或資本通常是與勞動力結合進行生產活動的,這一互補性會導致勞動需求的增加。因此,探究數字化轉型對企業勞動力技能結構影響的作用機理和作用效果具有著重要的理論和現實意義。

早期有關技術進步對勞動力市場影響的文獻將數字化技術(主要是ICT資本投入)歸結為技能偏向型的技術進步,并據此解釋了20世紀80年代美國高技能勞動力就業的持續增長以及工資不平等的上升。[10-12]自20世紀90年代以來,美國勞動力技能結構和工資增長一直在向“極化”的方向轉變,即中等技能勞動力的就業率和工資增長率下降,而高技能和低技能勞動力的就業率和工資增長率上升。2011年Acemoglu和Autor構建了一個具有三種技能類型勞動力和自動化技術的工作任務型生產函數,從常規任務型技術進步的角度對勞動力市場的“極化”現象給出理論解釋。[13]

近年來許多經濟學者開始聚焦數字技術的重要組成部分——工業機器人對就業的影響。一些學者認為工業機器人屬于常規任務偏向型的技術進步,處于技能分布中間部分的勞動力最可能被其取代。[14-16]而另一些學者認為工業機器人是偏向高技能或低技能的技術進步,隨著工業機器人應用水平的提升,高技能勞動力[17-18]或低技能勞動力[19-21]的就業上升。此外,部分學者還考慮了工業機器人與中等技能勞動力之間的互補作用,得出工業機器人應用導致中等技能勞動力就業提升的“反極化”結論。[22-24]綜合現有研究的結論來看,工業機器人對不同技能勞動力需求的影響取決于工業機器人與各種技能類型勞動力之間是互補還是互相替代的。

葉永衛等認為對企業而言,數字化轉型是一個復雜的系統性概念,其不僅包含在生產經營活動中引入數字化技術和資本,而且包含企業因此帶來的組織和管理模式變革。[25]理論上,數字化資本和技術的引入會導致一部分由低技能勞動力從事的、常規性和重復可編碼的工作任務被取締,從而降低了對從事這部分工作的勞動力需求。[1][26]相反地,企業數字化轉型引入的資本和技術,需要新的高技能勞動力與之互補完成工作任務,因此會派生更多的高技能崗位,導致企業對高技能勞動力需求的上升。[14][18][27]此外,由于企業的數字化轉型是成本節約型,會增加企業產品市場競爭力和占有份額,因此帶來的產出擴張效應會進一步地強化對高技能勞動力的需求。[25][28-29]而企業數字化轉型對低技能勞動力的需求變化則取決于替代效應與產出擴張效應的相對大小,如果產出擴張效應不足以彌補替代效應,數字化轉型會導致企業低技能勞動力需求的減少。

上述研究均基于完全競爭市場和同質企業的假定,且從整個行業或區域的視角來分析數字化轉型對不同技能勞動力就業的影響。Melitz指出不同企業之間的勞動力構成決定存在較大差異,生產效率自然也存在較大差異,市場通常處于壟斷競爭狀態。[30]高技能勞動力比例較高的企業通常規模較大,且從事的生產活動較為復雜,忽略企業異質性的完全競爭市場模型得出的研究結論可能存在偏差。基于此,本文在Acemoglu和Autor[13]工作任務型生產函數的基礎上引入企業生產率異質性,通過構建一個壟斷競爭市場模型,探究數字化轉型對企業勞動力技能結構的影響,并利用中國A股上市公司數據進行經驗研究。

相較于以往文獻,本文的邊際貢獻包括:第一,本文在傳統工作任務模型的基礎上構建了壟斷競爭市場模型,從理論上闡釋企業數字化轉型對高技能勞動力相對需求的影響機制,即產出擴張效應和替代效應;第二,基于中國A股上市公司數據的研究發現數字化轉型促進了企業勞動力技能結構升級,其主要作用途徑為產出擴張效應而非低技能勞動力替代效應。

二、理論分析

假設存在一個壟斷競爭行業,在市場中僅存在高技能和低技能兩種勞動力,分別用[H]和[L]表示,借鑒Melitz的方法,[30]通過引入一個生產率參數表征企業異質性,同時采取Helpman等人以及Amiti和Davis的利潤分享工資計劃(Rent-Sharing Wage Plan)。[31-32]

(一)消費者偏好與產品需求

依據Dixit和Stiglitz的設定,[33]假設經濟中存在多個企業,生產一系列連續產品,用[Ω]表示產品種類的總量,每種產品用[ω]表示。每個消費者對每種產品均具有相同的均勻分布偏好,將其效用函數設定為不變替代彈性(CES)形式:

[yω]為產品[ω]的消費數量,[ε>1]為任意兩種產品之間的替代彈性。在總支出為[E]的約束下最大化自身效用,約束條件可以表示為:

求解消費者的效用最大化問題,可得消費者對產品[ω]的需求為:

[pω]為產品[ω]的價格,[P]為總體價格指數,表示為:

(二)企業生產函數與勞動力需求

根據Melitz的研究設定,[30]每種差異化產品都由單一企業生產并允許企業之間存在異質性。所有企業從一個已知的技術分布[G]中選擇一個生產率參數[θ]作為本企業的識別特征進入行業內。企業進行生產活動需要支付固定成本[F],因此那些利潤不足以攤平固定成本的企業選擇退出市場。最終產品集合[Ω]的數量取決于行業內所有從事生產活動的企業數量。

基于Acemoglu和Autor的工作任務型生產函數,[13]每個企業均生產單一最終產品,且最終產品通過由單位間隔[0,1]表示的連續任務來生產,最終產品的產出函數服從柯布-道格拉斯形式:

[yθ]為企業的最終產品產出,[xi]為產品的中間生產或服務環節。企業異質性參數[θ]通過相乘的方式進入最終產品的產出函數,由于[θ]均為正值,因此隨著[θ]的增加,企業產出水平逐漸提高。最終產品由低技能勞動力和高技能勞動力共同生產,中間工作任務[i]的產出函數形式為:

[xi,θ=αLi,θLi,θ+αHi,θHi,θ] (6)

[αLi,θ]和[αHi,θ]分別代表低技能勞動力和高技能勞動力對于任務[i]的生產率,[Li,θ]和[Hi,θ]分別代表在生產任務[i]時低技能勞動力和高技能勞動力的使用數量。對于一個給定的企業[θ],[αHi,θ/αLi,θ]連續可微,關于[i]嚴格遞增,說明高技能勞動力在較高層次的工作任務中比低技能勞動力有更高的效率。假設高技能勞動力與低技能勞動力具有相同的議價能力,且遵循“技能一價定律”和“技能無套利原則”,其工資分別為[wHθ]和[wLθ]。由于利潤分享計劃,其工資以相同的速率隨利潤增長而增長,[32]即對于任意企業[θ],[wHθ/wLθ]是一個定值。上述假定意味著在同一企業內,高技能勞動力的工資高于低技能勞動力,并且相同類型的勞動力在執行不同工作任務時獲得的工資相同。為了求得模型的內部解,本文假設,對于任意[θ],有:

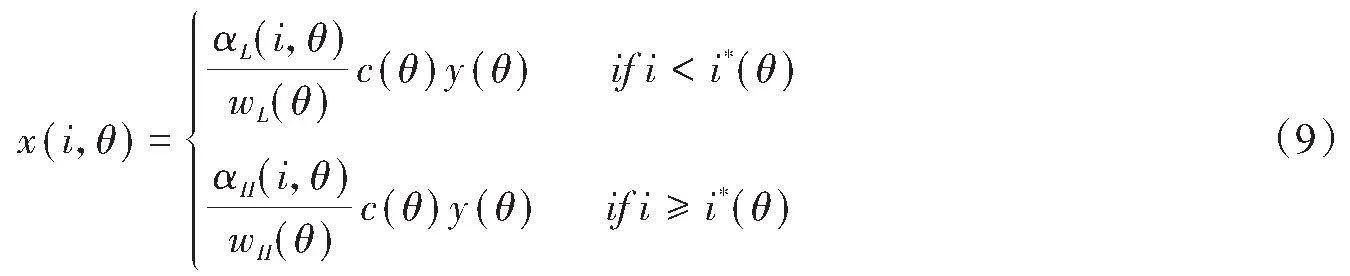

根據Acemoglu和Autor的研究,[13]可知存在一個任務閾值[i*],在任務閾值處,使用高技能勞動力或低技能勞動力的相對效率是相同的。當[i<i*]時,工作任務僅由低技能勞動力完成,當[i≥i*]時,工作任務僅由高技能勞動力完成。這個任務閾值由下式給出:

為獲得勞動力需求、任務產出和最終產品的單位成本函數,需要反向解決成本最小化問題。企業在上述工作任務與勞動力分配的條件下選擇生產,定義最終產品的單位成本為[cθ],則每個工作任務的產出為:

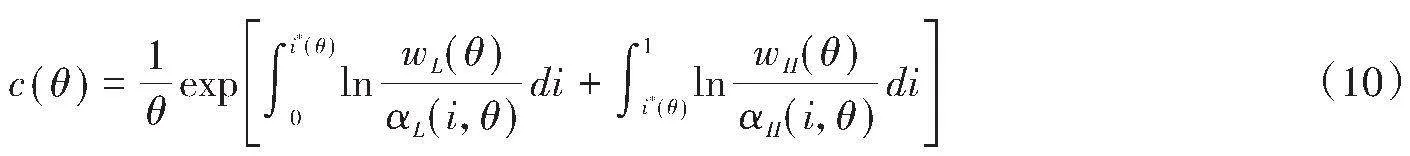

在給定柯布-道格拉斯形式的最終產品生產函數下,結合生產任務在高技能和低技能勞動力之間的分配,求解企業的成本最小化問題,可得單位成本(即拉格朗日乘子)為:

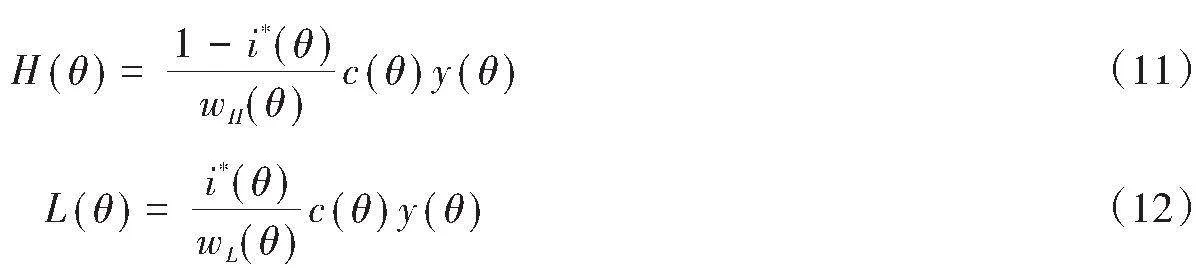

[cθ]關于[θ]是單調遞減的1。結合不同類型勞動力的任務分配方程(8)和任務產出方程(9),可得企業對高技能勞動力和低技能勞動力的總需求分別為:

兩種技能類型勞動力的相對需求可以表示為:

企業對兩種技能勞動力的相對需求取決于任務閾值和相對工資,因為這二者共同決定了企業工作任務由哪類勞動力來執行。高技能勞動力相對低技能勞動力總體工資越低,或高技能勞動力相對低技能勞動力的生產效率越高,企業對高技能勞動力的相對需求越大。

(三)企業利潤最大化決策

由于市場是壟斷競爭的,單個企業的行為相對于整個行業來說是微不足道的,因此可將市場價格指數視為給定。每個企業根據自己的需求函數和市場的價格指數來選擇定價以達到利潤最大化,其最大化決策目標函數為:

根據Dixit和Stiglitz的思路,[33]壟斷競爭市場中每家企業的均衡定價為:

根據企業均衡定價規則(15)和產品需求函數(3),可將直接利潤函數改寫為:

[πθ=Acθ1-ε-F] (16)

(四)企業數字化轉型

考慮企業進行數字化轉型的情形,在本文中以投資數字化資本的形式體現。假設企業投資數字化資本需要支付固定成本[ψ],其來源有多種,比如數字化資本的安裝成本、與數字化資本互補的勞動力的培訓費用以及因新資本應用而被解雇勞動力的解雇費用等。設企業選擇投資數字化資本的閾值為[θ*D],如果[θ>θ*D],則企業進行數字化轉型有利可圖,選擇投資數字化資本。

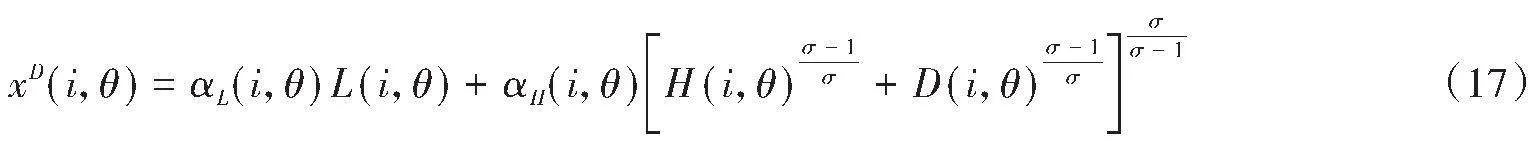

假設企業數字化轉型是技能偏向型的技術進步,數字化資本通過與高技能勞動力結合的方式進入生產函數,與低技能勞動力共同完成一項工作任務,則每個工作任務的生產函數變為:

在每項工作任務中,低技能勞動力與數字化資本和高技能勞動力的組合1是可以完全替代的,生產函數的形式反映了企業數字化轉型可以在某些任務中取代勞動力,同時也需要結合一些勞動力來進行生產活動的經濟現實,最終產品的生產函數形式保持不變。[σ>1]表示數字化資本與高技能勞動力之間的替代彈性,極端情況當[σ]趨于無窮大時,高技能勞動力與數字化資本是可以完全互相替代的。為了簡化分析,假設數字化資本應用沒有技術溢出效應,對兩種技能勞動力的生產效率[αHi,θ]和[αLi,θ]沒有影響。定義高技能生產組合的單位成本為:

[wDHθ]為企業在應用數字化資本之后支付給高技能勞動力的工資,[wD]為單位數字化資本的價格。由于數字化資本與高技能勞動力之間的替代彈性[σ>1],因此,技能組合的單位成本[sDθ]小于高技能勞動力的工資[wDHθ]和數字化資本的價格[wD]。極端情形下,當[σ]趨于無窮大時,[sDθ=minwDHθ,wD],也就是說[sDθ]永遠不會大于二者的最小值。因此,使用數字化資本與高技能勞動力結合進行任務生產的方式是成本節約型的。

相應地,使用數字化資本后新的任務閾值變為[i*Dθ],由方程(19)決定:

由于利潤分享計劃,低技能勞動力的工資也受到企業數字化資本應用的影響。使用數字化資本后產品生產的單位成本變為:

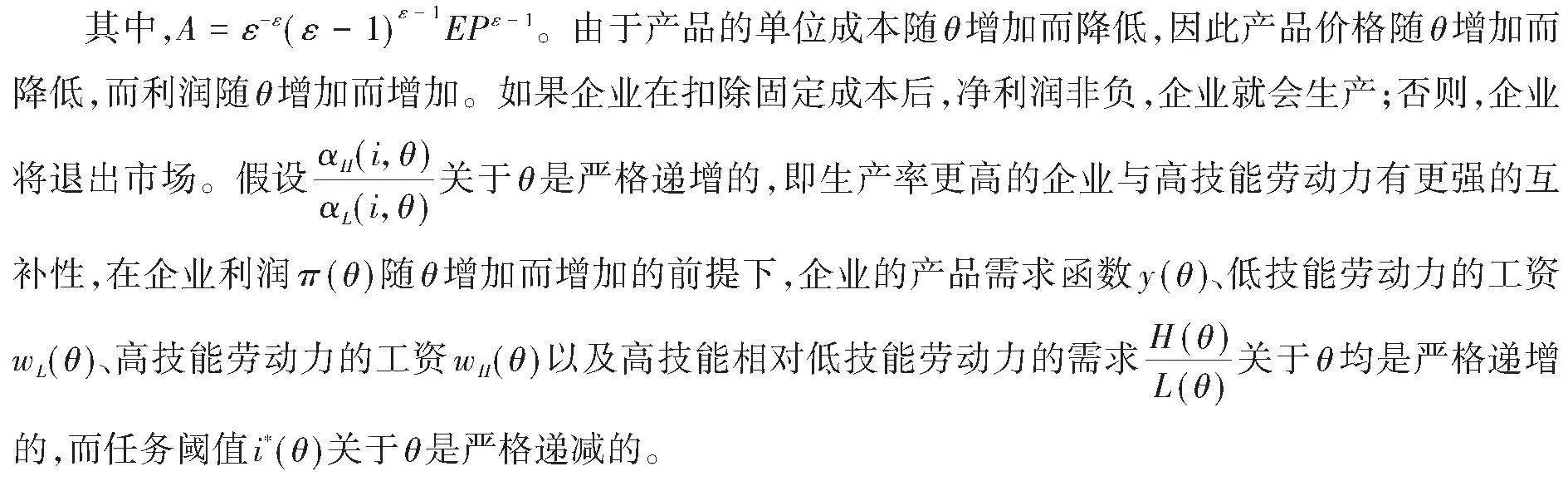

與沒有數字化資本投資情形相比,企業在利潤較大情景下投資數字化資本,即[πDθ>πθ]。利潤的增加來源于單位可變成本的降低,同時成本降低意味著更低的價格和更高的產出水平。在利潤分享的工資計劃下,支付給高技能勞動力和低技能勞動力的工資均增加。由于高技能生產組合的價格[sDθ]小于[wDHθ],并且應用數字化資本后的低技能勞動力工資[wDLθ]大于未應用數字化資本的低技能勞動力工資[wLθ],因此在一些較低層次的任務中使用高技能生產組合將會比使用低技能勞動力更有效率,從而導致任務閾值下降,高技能生產組合占據的工作任務份額更多,同時增加了這些任務對最終產品產出的貢獻,最終導致對低技能勞動力就業的替代效應。而任務的總產量還取決于最終產品的產出水平,當產出水平提高足夠大時,產出效應對低技能勞動力需求的增加足以彌補替代效應對低技能勞動力需求的減少,導致低技能勞動力就業水平的上升。

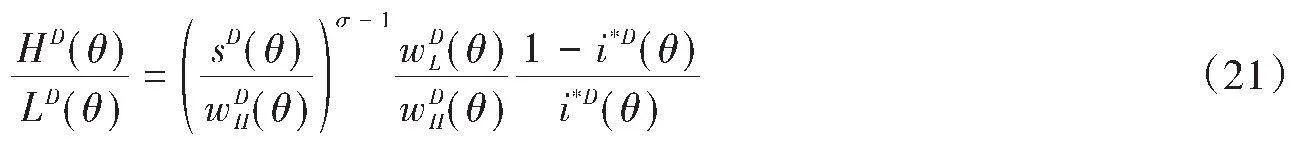

類比無數字化資本投資的相對勞動力需求(方程13),通過求解成本最小化問題,可以得出使用數字化資本后的企業高技能和低技能勞動力需求比例:

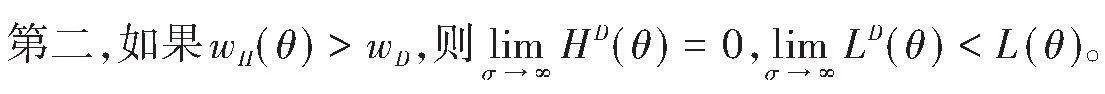

在企業投資數字化資本后,對兩種技能類型勞動力的相對需求取決于任務閾值、相對工資、高技能勞動力與數字化資本的相對價格以及高技能勞動力和數字化資本之間的替代彈性。由于高技能勞動力與數字化資本之間的替代彈性[σ]大于1,因此隨著高技能勞動力與數字化資本相對價格的增加,企業高技能勞動力的相對需求將會降低。關于企業數字化資本應用與不同技能勞動力需求,可分為以下幾種情形進行討論:

即如果高技能勞動力與數字化資本是完全替代的,且在較高層次的任務生產中,使用高技能勞動力比數字化資本更有效率,則企業不會投資數字化資本,進而不會對勞動力就業和工資產生影響。

即如果高技能勞動力與數字化資本是完全替代的,且在較高層次的任務生產中,使用數字化資本比高技能勞動力更有效率,則企業不會雇傭高技能勞動力,較高層次的生產任務完全由數字化資本完成。同時由于數字化資本引入,占據了原來由低技能勞動力完成的工作任務份額,最終導致對低技能勞動力需求的降低。

即如果高技能勞動力與數字化資本之間的替代彈性越低,二者之間互補性越強,節省成本越大,由高技能生產組合生產的任務份額越大。在極端情形下,也即[σ]趨于1時,高技能生產組合的邊際成本趨于0,因此將擠出所有由低技能勞動力生產的任務份額,低技能勞動力全部失業。

綜上所述,隨著高技能勞動力與數字化資本之間互補性的增強,高技能勞動力的相對需求隨數字化資本應用水平的提升而增加,據此本文提出研究假說1:

假說1:如果數字化資本與高技能勞動力互補,則數字化轉型會促進企業勞動力技能結構升級。

接下來考察數字化轉型對企業勞動力技能結構影響的作用途徑。首先,數字化資本的使用一方面會導致一部分由低技能勞動力完成的工作任務被高技能生產組合替代,同時由低技能勞動力執行的生產任務對最終產出的貢獻減少,二者均對低技能勞動力的需求產生負向影響。另一方面,由于成本降低導致的產出擴張以及數字化資本引入催生的新工作任務的增加,會增加對低技能勞動力的需求。因此,數字化資本引入對低技能勞動力的需求取決于替代效應和產出擴張效應的大小。當高技能勞動力與數字化資本是互補關系時,上述數字化資本對低技能勞動力的替代效應和產出擴張效應均會增加對高技能勞動力的需求,因此數字化轉型會導致企業高技能勞動力絕對需求的增加。基于上述分析,本文提出研究假說2:

假說2:數字化轉型影響企業勞動力技能結構的主要作用途徑為產出擴張效應與替代效應。

三、計量模型與數據

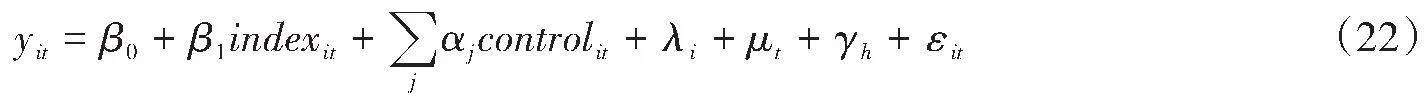

(一)計量模型設定

鑒于所使用的數據為面板數據,本文將勞動力技能結構方程設定為固定效應模型1形式:

[i]和[t]分別表示企業和年份。[y]表示企業勞動力技能結構,[index]表示企業數字化轉型的發展水平。[control]表示一系列企業層面和區域經濟環境層面的控制變量。[λi]、[μt]和[γh]分別表示企業、時間和行業固定效應。[α]和[β]表示待估參數,[εit]表示隨機誤差項。

(二)變量定義

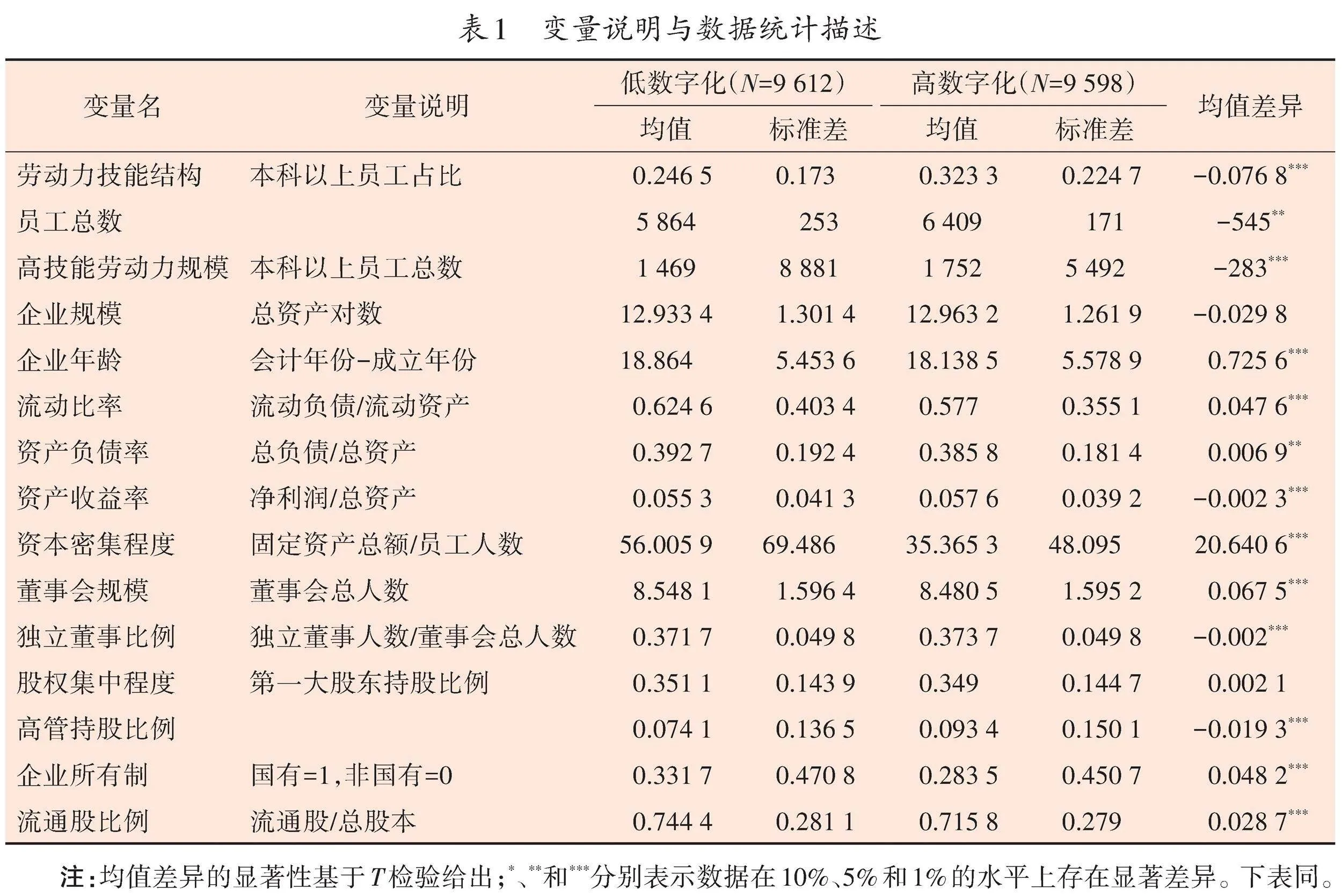

1. 被解釋變量

本文以高技能勞動力占比作為企業勞動力技能結構的代理變量。現有文獻多以受教育水平來衡量勞動力的技能高低,一般而言,受教育程度較高的勞動力從事的工作崗位對技能的需求較高,而受教育程度較低的勞動力一般從事簡單和常規性的工作,因而技能水平較低。[34-36]少量文獻基于微觀數據綜合測度了勞動力個體的認知能力和非認知能力,作為勞動力技能水平的代理變量。[37-39]因此,鑒于數據的可得性,本文選取企業員工的受教育程度來表示其技能水平,將企業高技能勞動力占比定義為本科及以上學歷員工人數占企業員工總數的比例(見表1)。

2. 解釋變量

本文的核心解釋變量為企業數字化轉型水平。參照已有關于企業數字化轉型經濟效應的研究,本文以文本分析的方法來獲取企業數字化轉型的相關詞匯信息,并匯總測算出企業的數字化轉型水平。具體而言,參照李雪松等和趙宸宇等的方法,[5][8]通過Python文本分析方法,對企業年報中的“管理層討論與分析”(2014年之前為“董事會報告”)部分進行分詞處理,從中查詢并匯總四組有關企業數字化詞匯出現的頻率2,使用客觀賦權的熵值法合成企業的數字化轉型指數。

3. 控制變量

參照以往文獻的研究方法,[40-42]選取企業規模、企業生存年齡、流動比率、資產負債率、資產收益率、資本密集程度、董事會規模、獨立董事占比、股權集中程度、高管持股比例、企業所有制和股票流通比例作為企業層面的控制變量;選取省份市場化指數、城市人均地區生產總值和第三產業占比作為區域經濟環境層面的控制變量。為避免互為因果產生的內生性問題,本文將解釋變量和控制變量均滯后一期3。

(三)數據統計描述

本文選取2013—2022年中國A股上市公司作為研究樣本,并對原始數據做以下處理:剔除本年度經營狀況異常的企業,如ST、*ST以及資不抵債等情形;剔除所有金融類企業;剔除關鍵變量缺失或明顯異常的企業;對資產、收入類連續變量進行前后1%的縮尾處理,以排除極端值對結果的影響。最終樣本為包含3 804家上市公司、19 210個觀測值的非平衡面板數據。本文所使用的企業高管持股比例、高管薪酬數據來源于國泰安數據庫,其他企業層面數據來源于Wind數據庫,城市層面控制變量數據來源于歷年《中國城市統計年鑒》,省份市場化指數來源于樊綱等編制的《中國分省份市場化指數報告》。

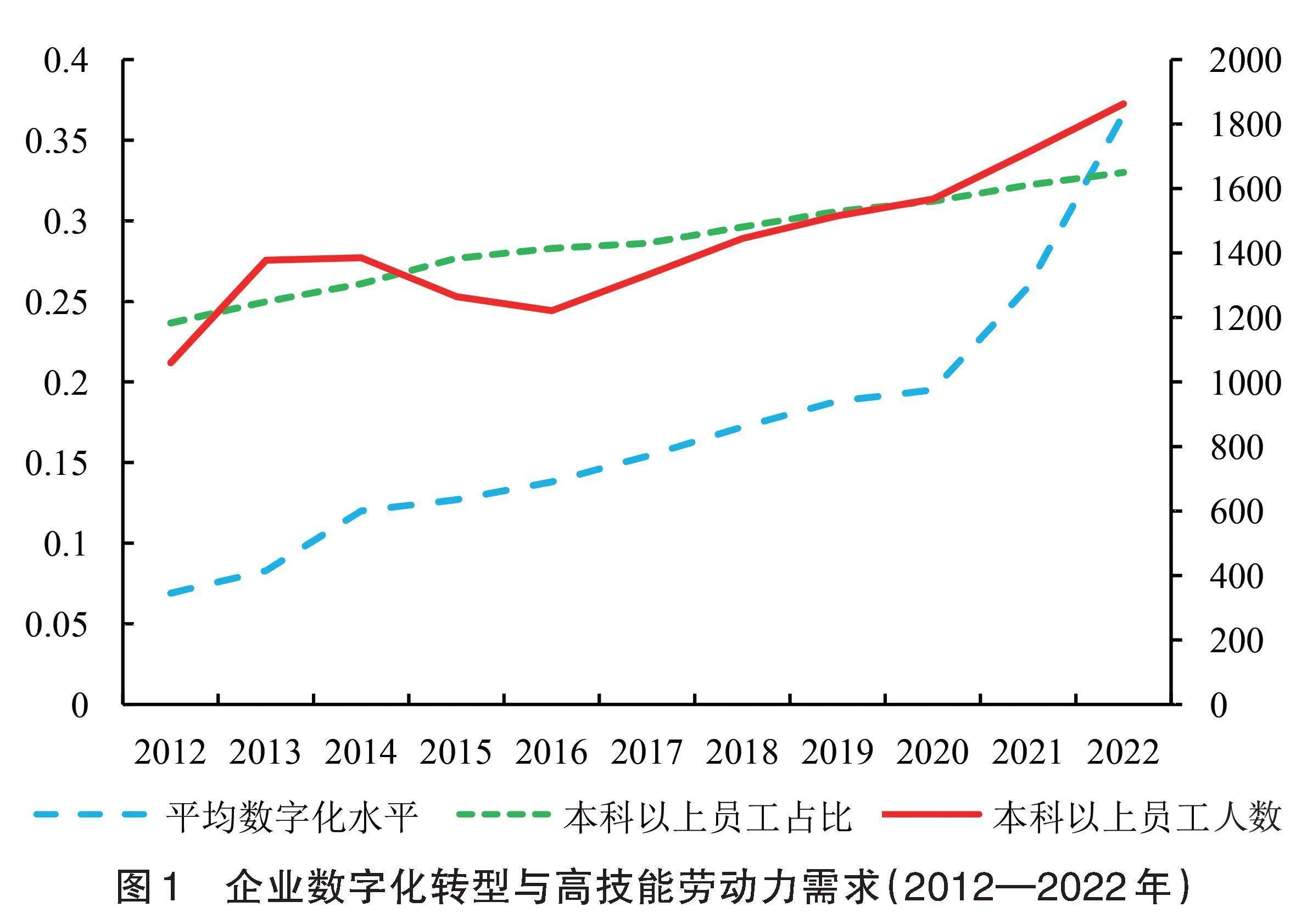

依據上述數據,本文繪制了2012—2022年中國上市公司數字化轉型與高技能勞動力需求的發展趨勢(見圖1)。可以發現隨著時間推移,企業平均數字化轉型水平與高技能勞動力占比均逐漸上升,且在2020年后企業數字化轉型水平有一個明顯躍遷的增長趨勢。而企業高技能勞動力絕對數量呈現出先上升、后下降而后又上升的趨勢。在2013—2016年和2019—2020年期間,企業高技能勞動力規模呈現出下降和緩慢上升的趨勢,這可能是由于2015年“股災”和2020年“新冠”疫情的影響,導致企業規模縮減,進而導致企業雇傭水平的降低。

按照企業數字化轉型水平是否高于當年所有企業數字化轉型指數的中位數,本文將樣本劃分為高數字化企業與低數字化企業。表1給出了主要變量的描述性統計。可以發現相對于數字化轉型指數較低的企業而言,高數字化企業的平均員工數量、高技能員工數量及占比均較高,且具有明顯的統計性差異,說明企業數字化轉型在一定程度上可能會促進企業雇傭水平和勞動力技能結構的升級。[T]檢驗的結果表明不同數字化轉型程度的企業在其他特征上存在明顯的差異,因此需要通過回歸控制其他特征的影響,來準確度量數字化轉型對企業勞動力技能結構的影響。

四、回歸結果分析

(一)基準回歸結果

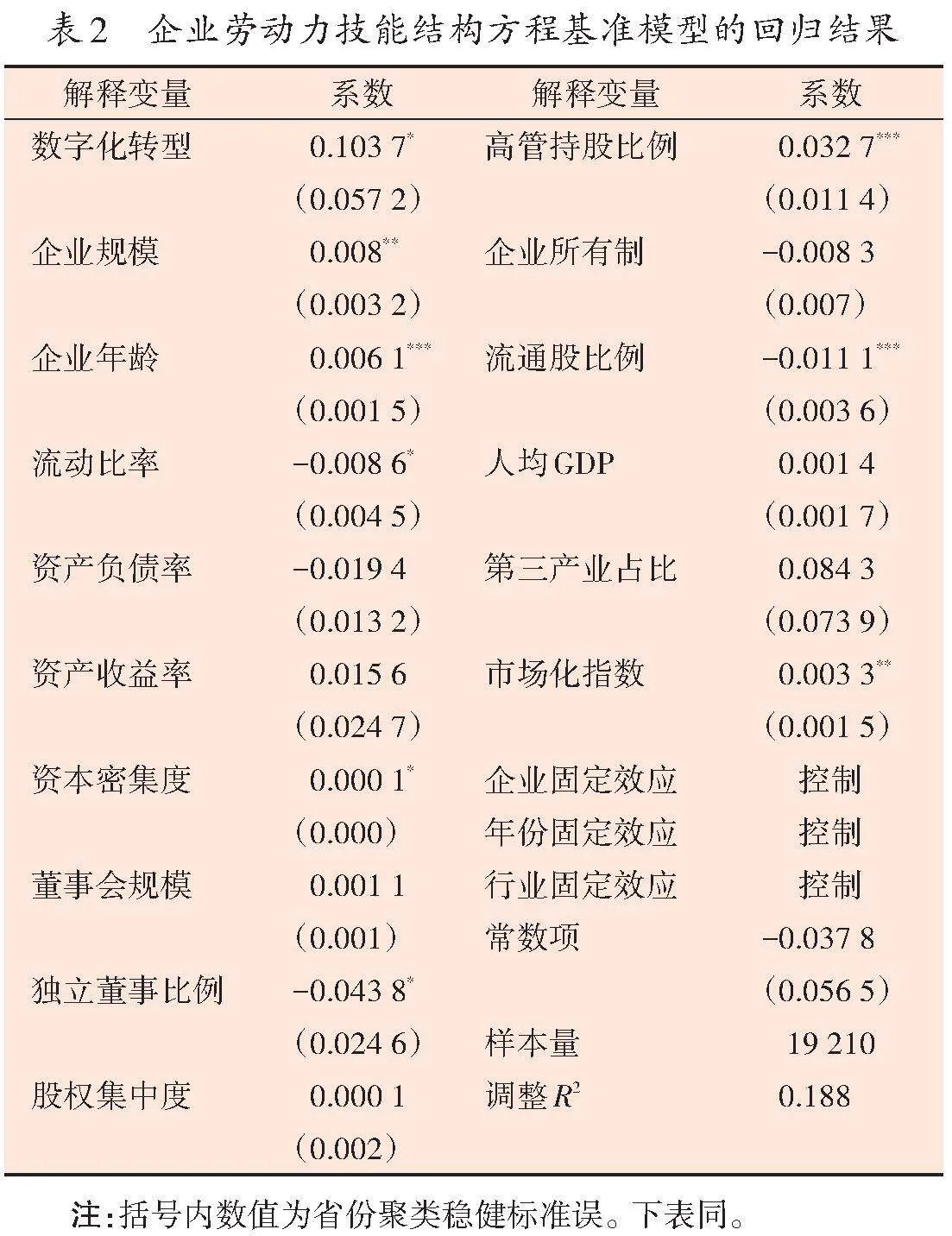

本文應用固定效應模型對樣本數據進行回歸分析(見表2)。可以發現數字化轉型指數的回歸系數顯著為正,說明數字化轉型促進了企業勞動力技能結構的優化升級,假說1得證。企業數字化轉型指數每增長1個百分點,企業高技能勞動力占比將增長0.1%,相對于樣本期間企業高技能勞動力占比的均值(0.284 9)增長約3.51%。

在企業特征控制變量方面,企業規模、企業年齡和資本密集度系數顯著為正,說明隨著資產規模的提升和企業的成熟,企業勞動力技能結構逐漸升級。此外,高管持股比例系數顯著為正,而流通股比例系數顯著為負,說明隨著企業股票流通性的提升,企業高技能勞動力占比將減小。在區域經濟控制變量方面,市場化指數顯著為正,說明隨著地區市場化水平的提升,營商環境將逐漸改善,企業競爭活力逐漸提高,導致企業高技能勞動力相對需求逐漸提高,技能結構得以不斷升級。

(二)內生性討論

由于本文使用固定效應模型進行回歸分析,且將解釋變量和控制變量均滯后一期,因此可以在很大程度上緩解由于遺漏不隨時間變化而變化的變量和互為因果所導致的內生性問題,但仍無法完全避免由于時變變量遺漏所導致的內生性問題。

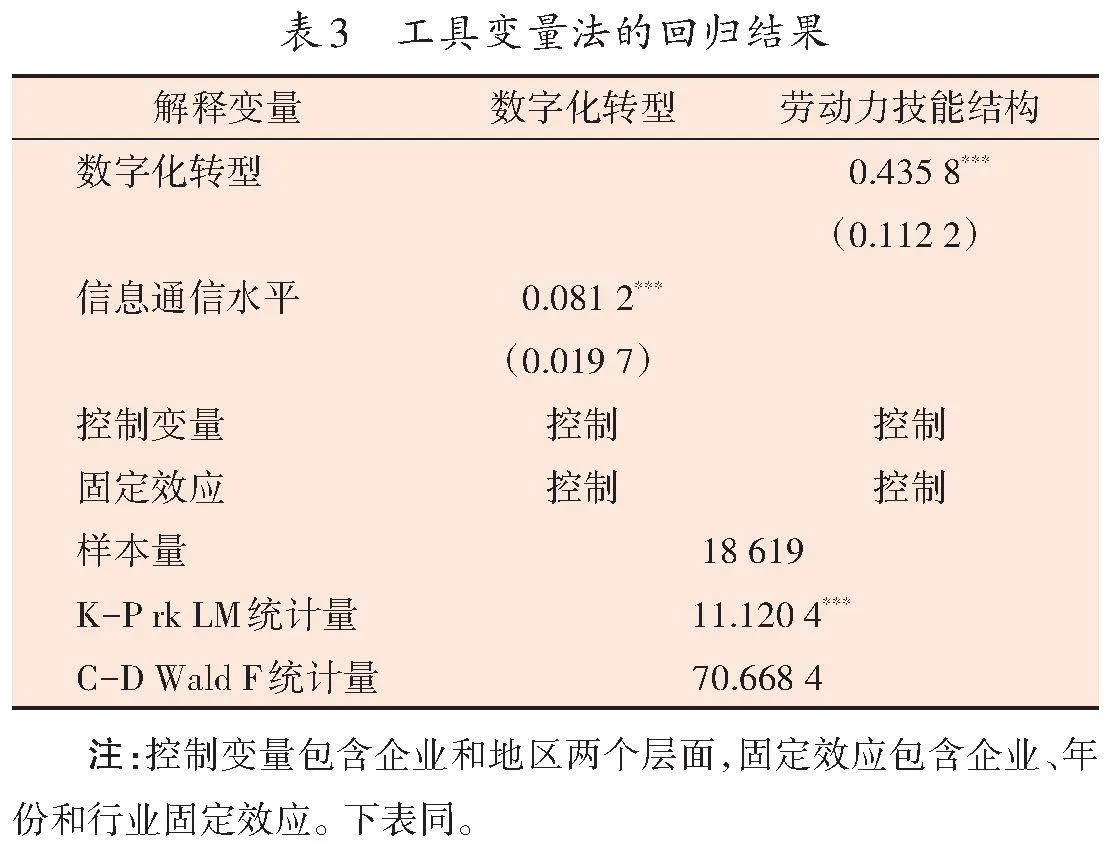

為緩解內生性問題對估計結果的影響,本文依據已有文獻的經驗,[4][40]選取1984年中國各地級市郵電數據作為工具變量。一方面,企業所在地以往的信息通信發展水平會通過信息偏好影響當期企業對數字化技術的接受程度,滿足相關性條件;另一方面,郵電設施作為基礎設施建設,不會對當期企業勞動力雇傭決策產生影響,因此滿足外生性條件。由于該數據為截面數據,缺乏時變特征,因此本文采取趙濤等的方法,[43]引入滯后一期的全國互聯網上網人數與1984年各地級市每百人固定電話數量的交互項,使得工具變量具有時變特征。

表3匯報了使用工具變量的回歸結果。可以發現K-P rk LM統計量在1%的水平上顯著,說明不存在工具變量識別不足的問題。C-D Wald F統計量大于10%置信水平的臨界值16.38,拒絕工具變量為弱工具變量的原假設。第一階段回歸結果表明城市歷史郵電發展水平對企業數字化轉型具有正向的影響。第二階段回歸結果表明在解決內生性的情形下,數字化轉型促進企業勞動力技能結構升級的結論仍然成立。

(三)影響機制分析

依據理論分析,在數字化資本與高技能勞動力是互補的前提下,數字化轉型對企業高技能勞動力相對需求的提升效應主要通過產出擴張(規模效應)和擠出低技能勞動力的任務份額(替代效應)兩個途徑來實現。接下來本文首先就數字化資本與高技能勞動力之間是否存在互補性進行檢驗,隨后考察企業數字化轉型對勞動力技能結構影響的作用途徑。

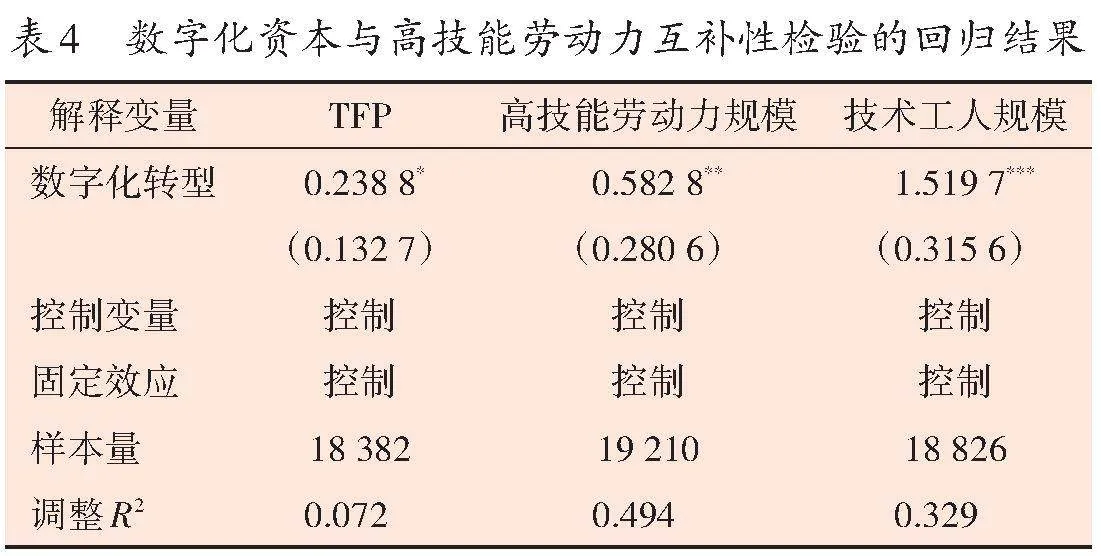

1. 數字化資本與高技能勞動力互補性

參照李捷瑜和江舒韻的方法,[44]用“OP法”計算出每個企業相對于整個行業的全要素生產率(TFP),并分別以全要素生產率、企業高技能勞動力總量和技術工人總量的自然對數為被解釋變量,以企業數字化轉型指數為解釋變量進行回歸,探究企業數字化資本與高技能勞動力之間是否具有互補性(見表4)。可以發現數字化轉型系數顯著為正,說明企業數字化轉型促進了企業生產效率和高技能工人規模的提升,數字化資本與高技能勞動力是互補的。

2. 產出擴張效應

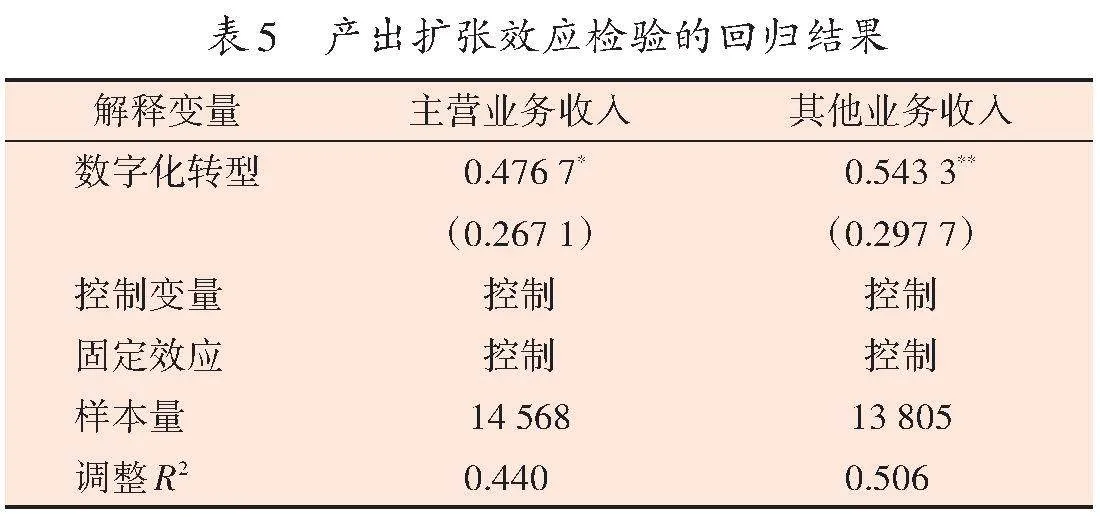

企業數字化轉型的產出擴張效應主要體現在兩個方面,一是成本和價格降低導致的產品需求量的提高,二是由于數字化資本應用所導致的新工作任務的產生。本文分別以主營業務收入和其他業務收入度量產出擴張效應,這樣做的原因在于,主營業務收入反映了一個企業主營產品的產出規模,而其他業務收入可以反映出由于企業數字化轉型創造出新的工作任務,進而促進企業的多元化經營情況。具體的操作方式為,以企業主營業務收入和其他業務收入的自然對數為被解釋變量,對企業數字化轉型指數進行回歸(見表5)。可以發現企業數字化轉型系數指數顯著為正,說明數字化轉型促進了企業的產出擴張,進而促進企業勞動力技能結構的升級。

3. 替代效應

依據理論分析,企業數字化轉型可能對低技能勞動力存在替代效應。本文定義本科學歷以下員工總數的自然對數為低技能勞動力規模,考察數字化轉型指數對企業低技能勞動力就業的影響(見表6)。可以發現企業數字化轉型的系數為正但不顯著,說明數字化轉型并未對企業低技能勞動力產生明顯的替代效應。結合表5的結果可知,數字化轉型對企業勞動力技能結構升級的作用途徑主要為產出擴張效應,而非低技能勞動力替代效應,因此假說2得證。

數字化轉型對企業不同類型的低技能勞動力就業可能存在不同的影響,參照葉永衛等的研究方法,[25]按照職能類型將低技能勞動力劃分為生產人員(生產類員工)、采銷人員(銷售、采購和倉儲類員工)以及行政人員(財務、人事和行政類員工),分別探究數字化轉型對其就業規模的影響(見表6)。可以發現數字化轉型導致企業生產人員就業量明顯減少,但采銷人員就業量增加。這可能是緣于企業數字化轉型會改善生產技術(如機器人應用代替人工),導致低技能生產人員需求的減少;而數字化轉型導致的產出擴張,使得企業需要更多的采購和銷售人員來維持日常經營,導致采銷人員需求的增加,最終表現為數字化轉型對低技能勞動力需求的影響不顯著。

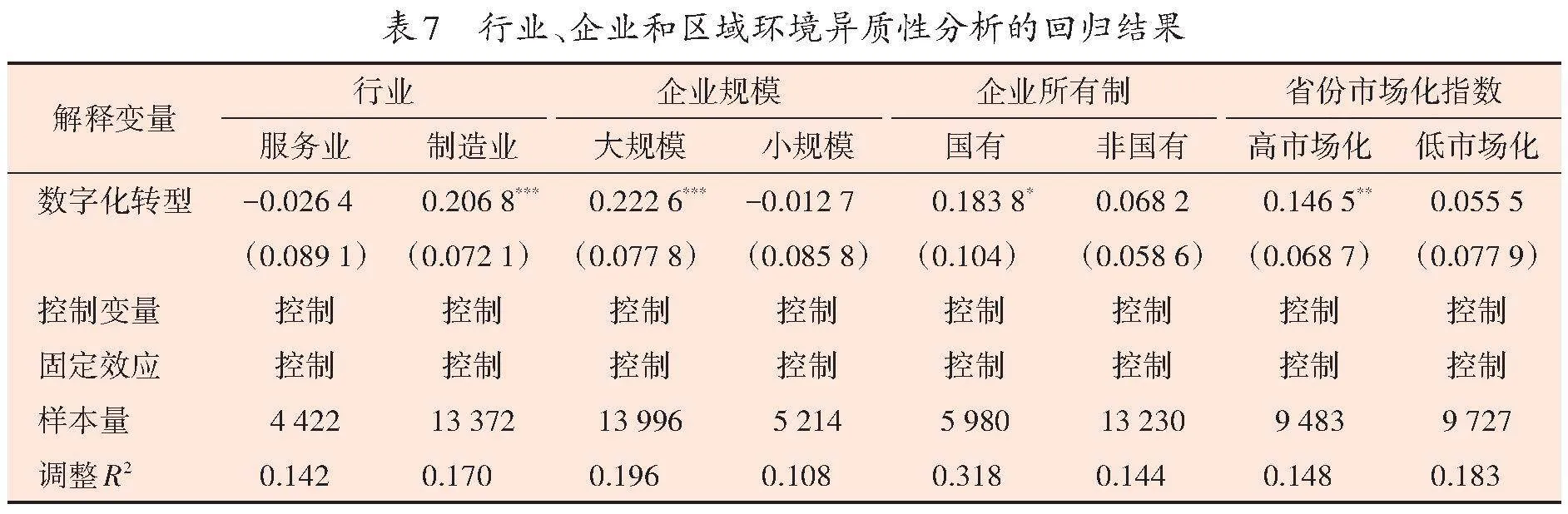

(四)異質性分析

不同行業企業的數字化轉型程度有所不同,且在不同行業和不同市場環境下,企業的數字化轉型決策勢必存在一定的差異,因此本文從行業、企業特征和區域經濟環境三個層面,探究數字化轉型對企業勞動力技能結構影響的異質性。

為考察數字化轉型對企業勞動力技能結構影響的行業異質性,本文將企業按所屬行業劃分為制造業和服務業進行分組回歸(見表7)。可以發現企業數字化轉型對制造業勞動力技能結構升級具有顯著的正向影響,但對服務業勞動力技能結構影響不顯著,主要緣于制造業企業具有較多的生產類員工(樣本期間制造業企業平均生產類員工占比為54.32%,而服務業企業平均生產類員工占比為40.38%),導致數字化轉型對制造業企業低技能勞動力產生較為顯著的替代作用,高技能勞動力比例得以顯著提升,進而導致制造業企業勞動力技能結構的升級。

依據《統計上大中小微型企業劃分辦法(2017)》的劃分標準,按營業收入和工人數量將企業劃分為大規模企業和小規模企業,依企業所有制類型將企業劃分為國有和非國有企業,分別探究數字化轉型對不同規模和不同所有制類型企業勞動力技能結構的影響(見表7)。可以發現數字化轉型促進了大規模企業和國有企業的勞動力技能結構升級,主要緣于數字化轉型需要支付一定的固定成本,且產出擴張和雇傭高技能勞動力需要更多的資金支撐,導致規模較小或融資約束較緊的企業雖具有相同程度的數字化轉型水平,但卻無法承擔雇傭更多高技能勞動力的成本,因此其高技能勞動力雇傭規模的增長幅度不如規模較大的企業和國有企業,從而數字化轉型對大規模企業和國有企業勞動力技能結構升級的促進作用更顯著。

本文以每年各省市場化指數的中位數為界,劃分低市場化水平和高市場化水平地區,探究不同市場化水平下,數字化轉型對企業勞動力技能結構影響的異質性(見表7)。可以發現在市場化水平高的地區,數字化轉型對企業勞動力技能結構升級具有顯著的正向影響。這主要是緣于市場化水平較高的地區市場建設較為完善,企業競爭活力較強,且更容易集聚高技能人才。在相同的數字化轉型水平下,市場化指數更高地區的企業雇傭更多的高技能勞動力以應對激烈的市場競爭環境,因此在市場化水平較高的地區,數字化轉型對企業勞動力技能結構升級有顯著的促進作用。

五、結論與政策啟示

數字經濟的蓬勃發展深刻影響著我們的工作和生活方式并為經濟增長注入了新動能。在數字化的浪潮下,數字化轉型能否促進企業勞動力技能結構升級亟待檢驗。基于此背景,本文構建了壟斷競爭市場模型,從產出擴張效應和低技能勞動力替代效應兩個角度考察數字化轉型對企業勞動力技能結構的影響,并基于2013—2022年中國A股上市公司數據對理論分析形成的假說進行檢驗,得到的主要研究結論為:數字化轉型促進了企業高技能員工占比的提升,說明數字化轉型促進了企業勞動力技能結構的優化升級;數字化轉型主要通過產出擴張效應促進勞動力技能結構的升級,對低技能勞動力并未表現出明顯的替代效應;數字化轉型的企業勞動力技能結構優化升級效應在制造業企業、大規模企業、國有企業以及市場化水平較高地區的企業中表現得較為明顯。

根據本文的研究結論,提出如下政策啟示:

第一,政府部門應繼續加強數字基礎設施建設,推動實體企業與數字經濟深度融合,加速企業數字化轉型。[45]鑒于規模較小的企業受到融資約束,難以進行數字化轉型,政府部門應借助數字技術創建線上金融服務平臺,緩解中小企業融資難、融資貴的窘境,通過數字化轉型將企業做大做強,進而吸引大量高技能人才加盟,在企業內部形成高技能人才“蓄水池”,實現企業良性的發展循環。

第二,現階段企業數字化轉型與高技能勞動力之間存在很強的互補性,政府部門應大力發展教育和培訓事業,適度提高義務教育基礎年限,提升勞動力平均人力資本水平;同時應加大對新興技術產生的新工作模式下相關領域專業人員的培訓力度,提高勞動力對新技術和新工作任務的認知水平,從而能更好地發揮其與數字化資本和技術的協同作用。

第三,由于企業數字化轉型會導致對部分低技能勞動力的替代,因此會損害部分低技能勞動力的權益。為緩解由此帶來的結構性失業問題,一方面政府部門要通過減稅和補貼,激勵進行數字化轉型的企業減少對低技能勞動力的解雇,另一方面政府應不斷完善失業保障和就業服務體系,加強對失業者的技能培訓,以幫助其適應數字技術發展的浪潮,重新獲得就業崗位。

【參考文獻】

[1] 吳非,胡慧芷,林慧妍,等. 企業數字化轉型與資本市場表現:來自股票流動性的經驗證據[J]. 管理世界,2021(7):10,130-144.

[2] 何帆,劉紅霞. 數字經濟視角下實體企業數字化變革的業績提升效應評估[J]. 改革,2019(4):137-148.

[3] 戚聿東,蔡呈偉. 數字化對制造業企業績效的多重影響及其機理研究[J]. 學習與探索,2020(7):108-119.

[4] 黃群慧,余泳澤,張松林. 互聯網發展與制造業生產率提升:內在機制與中國經驗[J]. 中國工業經濟,2019(8):5-23.

[5] 李雪松,黨琳,趙宸宇. 數字化轉型、融入全球創新網絡與創新績效[J]. 中國工業經濟,2022(10):43-61.

[6] 黃逵友,李增福,潘南佩,等. 企業數字化轉型與勞動收入份額[J]. 經濟評論,2023(2):15-30.

[7] 趙春明,班元浩,李宏兵,等. 企業數字化轉型與勞動收入份額[J]. 財經研究,2023(6):49-63,93.

[8] 趙宸宇,王文春,李雪松. 數字化轉型如何影響企業全要素生產率[J]. 財貿經濟,2021(7):114-129.

[9] Zhai H,Yang M,Chan K C. Does Digital Transformation Enhance a Firm’s Performance? Evidence from China[J]. Technology in Society,2022,68(2):1-10.

[10] Katz L F,Murphy K M. Changes in Relative Wages,1963-1987:Supply and Demand Factors[J]. Quarterly Journal of Economics,1992,107(1):35-78.

[11] Bound J,Johnson G E. Changes in the Structure of Wages in the 1980’s:An Evaluation of Alternative Explanations[J]. American Economic Review,1992,82(3):371-392.

[12] Goldin C,Katz L F. The Origins of Technology-Skill Complementarity[J]. Quarterly Journal of Economics,1998,113(3):693-732.

[13] Acemoglu D,Autor D. Skills,Tasks and Technologies:Implications for Employment and Earnings[C]//Handbook of Labor Economics. Amsterdam,Netherlands:North Holland,2011:1044-1166.

[14] Autor D H. Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation[J]. Journal of Economic Perspectives,2015,29(3):3-30.

[15] 王永欽,董雯. 機器人的興起如何影響中國勞動力市場?——來自制造業上市公司的證據[J]. 經濟研究,2020(10):159-175.

[16] 孟浩,張美莎.人工智能如何影響勞動力就業需求?——來自中國企業層面的經驗證據[J].西安交通大學學報(社會科學版),2021(5):65-73.

[17] Graetz G,Michaels G. Robots at Work[J]. The Review of Economics and Statistics,2018,100(5):753-768.

[18] Lordan G,Neumark D. People versus Machines:The Impact of Minimum Wages on Automatable Jobs[J]. Labour Economics,2018,52(1):40-53.

[19] Brynjolfsson E,Mitchell T,Rock D. What Can Machines Learn,and What Does It Mean for Occupations and the Economy?[J]. AEA Papers and Proceedings,2018,108:43-47.

[20] Ernst E,Merola R,Samaan D. Economics of Artificial Intelligence:Implications for the Future of Work[J]. IZA Journal of Labor Policy,2019,9(1):7-72.

[21] 許怡,葉欣. 技術升級勞動降級?——基于三家“機器換人”工廠的社會學考察[J]. 社會學研究,2020(3):23-46.

[22] 杜傳文,李晴,芮明杰,等. 大規模工業機器人應用與異質性技能勞動力之間的替代互補關系[J]. 中國科技論壇,2018(8):174-182.

[23] Dahlin E. Are Robots Stealing Our Jobs?[J]. Socius,2019,5:1-14.

[24] 張兵,李蘋. 職業替代、行業智能化與中國勞動力就業[J]. 上海經濟研究,2022(5):92-106.

[25] 葉永衛,李鑫,劉貫春. 數字化轉型與企業人力資本升級[J]. 金融研究,2022(12):74-92.

[26] 孫早,侯玉琳. 工業智能化如何重塑勞動力就業結構[J]. 中國工業經濟,2019(5):61-79.

[27] Wadley D. Technology,Capital Substitution and Labor Dynamics:Global Workforce Disruption in the 21st Century?[J]. Futures,2021,132(5):1-16.

[28] Wang J,Hu Y,Zhang Z. Skill-Biased Technological Change and Labor Market Polarization in China[J]. Economic Modelling,2021(4):1-12.

[29] 李鐘林,丁寶才,李圣華. 延邊地區制造業結構變化對全要素生產率增長影響研究[J]. 東疆學刊,2022(3):16-20.

[30] Melitz M J. The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity[J]. Econometrica,2003,71(6):1695-1725.

[31] Helpman E,Itskhoki O,Redding S. Inequality and Unemployment in a Global Economy[J]. Econometrica,2010,78(4):1239-1283.

[32] Amiti M,Davis D R. Trade,Firms,and Wages:Theory and Evidence[J]. Review of Economic Studies,2012,79(1):1-36.

[33] Dixit A K,Stiglitz J E. Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity[J]. American Economic Review,1977,67(3):297-308.

[34] Autor D H,Dorn D. The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market[J]. American Economic Review,2013,103(5):1553-1597.

[35] 張世偉,林書宇. 勞動合同、技能水平與中國流動人口工資差距[J]. 南開經濟研究,2021(2):164-180.

[36] 熊艷艷,崔雪. 線上消費對低技能勞動力流入的影響及其機制研究[J]. 江西社會科學,2023(8):52-64.

[37] Heckman J J,Stixrud J,Urzua S. The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on Labor Market Outcomes and Social Behavior[J]. Journal of Labor Economics,2006,24(3):411-482.

[38] 孫旭,杜屏,張言平. 非認知技能在勞動力市場的需求及其對高等教育供給的啟示:以計算機程序員崗位為例[J]. 教育經濟評論,2021(6):43-63.

[39] 李實,李玉青. 非認知技能對性別工資差距的影響[J]. 江西社會科學,2023(3):37-51,207.

[40] 袁淳,肖土盛,耿春曉,等. 數字化轉型與企業分工:專業化還是縱向一體化[J]. 中國工業經濟,2021(9):137-155.

[41] 張永珅,李小波,邢銘強. 企業數字化轉型與審計定價[J]. 審計研究,2021(3):62-71.

[42] 李杰,沈宏亮,宋思萌. 數字化轉型提高了企業勞動資源配置效率嗎?[J]. 現代財經(天津財經大學學報),2023(9):108-125.

[43] 趙濤,張智,梁上坤. 數字經濟、創業活躍度與高質量發展:來自中國城市的經驗證據[J]. 管理世界,2020(10):65-76.

[44] 李捷瑜,江舒韻. 市場價值、生產效率與上市公司多元化經營:理論與證據[J]. 經濟學(季刊),2009(3):1047-1064.

[45] 宋玉臣,李芳妍. 中國數字經濟發展意蘊解讀:變革、挑戰與機遇[J]. 稅務與經濟,2023(3):58-65.

Digital Transformation and Upgrading of

Enterprise Labor Skill Structure

Abstract:With the booming development of the digital economy,a wave of digital transformation has swept through the Chinese business community,and the impact of digital technology on employment has attracted widespread attention from all walks of life. Based on the task-based production function,this paper constructs a monopolistically competitive market model to analyze the impact of digital transformation on the upgrading of enterprise labor skill structure,and conducts an empirical test using the data of the China’s A-share listed companies from 2013 to 2022. Theoretical derivation shows that if there is a complementary relationship between digital capital and high-skilled labor,the demand for high-skilled labor relative to low-skilled labor in enterprises will increase as the level of digital transformation rises,that is,digital transformation will promote the upgrading of enterprise labor skill structure; the demand for low-skilled labor by digital transformation has both a negative substitution effect and a positive output expansion effect,and the ultimate impact depends on which is greater; the output expansion effect and the substitution effect of low-skilled labor by digital transformation will both lead to an increase in the demand for high-skilled labor in enterprises,thereby promoting the upgrading of enterprise labor skill structure. Empirical research shows that for every one percentage point increase in the digital transformation index,the proportion of high-skilled labor in enterprises will increase by 0.1%,indicating that digital transformation has promoted the upgrading of enterprise labor skill structure. Digital transformation has promoted the improvement of enterprise productivity and the increase in demand for high-skilled labor,indicating that there is complementarity between digital capital and high-skilled labor. Mechanism analysis shows that on the one hand,digital transformation has promoted the expansion of enterprise output,leading to increases in revenue from the main business and other businesses; on the other hand,although digital transformation has led to a reduction in the number of production personnel,it has led to an increase in sales personnel and procurement personnel,so digital technology has not had a significant substitution effect on low-skilled labor. The promotion of the upgrading of enterprise labor skill structure by digital transformation is mainly achieved through the expansion of output effects. Because manufacturing enterprises have a higher proportion of production personnel,the substitution effect of digital technology is more obvious,and hiring high-skilled labor requires more financial support,therefore,the promotion of the upgrading of labor skill structure by digital transformation is more significant for manufacturing enterprises,large-scale enterprises,and state-owned enterprises; in regions with higher marketization levels,the promotion of the upgrading of enterprise labor skill structure by digital transformation is more obvious. Therefore,government departments should continue to strengthen the construction of digital infrastructure,promote the deep integration of digital economy and real economy,vigorously develop education and training programs for digital technology,and continuously improve the unemployment insurance system and employment service system,which will be helpful for the realization of China’s enterprise digital transformation and the optimization and upgrading of the labor force skill structure.

Key Words:Digital Transformation,Labor Skill Structure,Substitution Effect,Output Expansion Effect