基于審美意識培養的小學古詩教學策略

【摘要】古詩凝練意豐,因簡潔含蓄、形意合一而傳承千年。由于學生與詩人所處時空和經歷的差異性過大,因此在古詩教學中,部分學生無法深刻體會古詩中的審美意境。如何豐富學生情感和內心體驗,使學生深入感知詩文內在的吶喊與情感,培養小學生初步的審美意識甚至達成審美創造呢?文章以小學語文五年級下冊《秋夜將曉出籬門迎涼有感》為例,探究基于審美意識培養下的小學古詩教學策略,旨在讓學生汲取古詩深層意蘊,培養審美意識,傳承傳統文化。

【關鍵詞】小學古詩教學;審美創造;審美意識

作者簡介:李倩(1981—),女,廣西壯族自治區玉林市北流市永順小學。

古詩是小學語文教學中的一大難點。首先,學生與詩人所處時空和經歷的差異,容易導致學生對古詩的理解停留在文字表面,難以透過表層深入感知其內在的情感。其次,部分教師采用機械式的教學方法,逐字剖析詩句或脫離文本一味拓展,造成學生學習興趣不高、學習動力不強。

溫儒敏指出:“中小學的很多詩詞課缺少整體感悟,缺少完整審美。”[1]可見,拒絕零碎化的閱讀與翻譯,讓學生逐層感悟古詩氛圍,感受詩人情感,才有可能達成審美意識的培養目標。本文以古詩《秋夜將曉出籬門迎涼有感》為例,探究基于審美意識培養下的小學古詩教學策略,旨在讓學生汲取古詩深層意蘊,培養審美意識,更好地傳承優秀傳統文化。

一、研讀課標方向,立足文本定位,明確審美意識培養目標

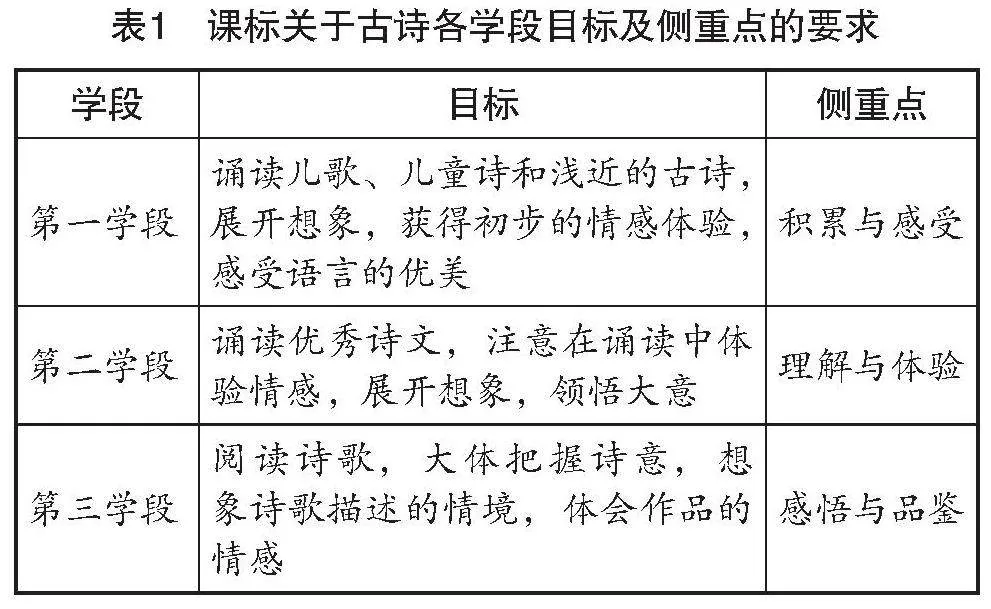

《義務教育語文課程標準(2022年版)》中提出了語文核心素養的四大內涵,其中“審美創造”維度是指學生通過感受、理解、欣賞、評價語言文字及作品,獲得較為豐富的審美體驗,具有初步的感受美、發現美和運用語言文字表現美、創造美的能力[2]。縱觀統編版小學語文教材可以發現,古詩詞數量遞增,古詩學段目標也在逐步提高[3]。各學段目標及側重點如下(見表1)。

教師通過研讀課標,縱向關注編排意圖,便能發現古詩教學的目標從低到高分別為“積累與感受”“理解與體驗”“感悟與品鑒”,由積累到欣賞,由具象到抽象,目標方向呈梯度螺旋上升。每學段目標之間存在著一定的差異與銜接,如果不顧學段差異而“一刀切”,便容易出現教學越位、缺位現象。本課針對的是第三學段的學生,因此,教學主要目標確立為“感悟與品鑒”。教師應結合學情,從學生最近學習發展區出發,在前兩個學段“積累與感受”“理解與體驗”的學習基礎上展開教學。在古詩教學中,除了關注課標要求,教師還要立足具體教材文本,縱向關聯年段之間的古詩教學訓練目標,對比其銜接點與異同處,并將課后練習題作為切入點,留意同類主題要素間的關聯與梯級變化設置。

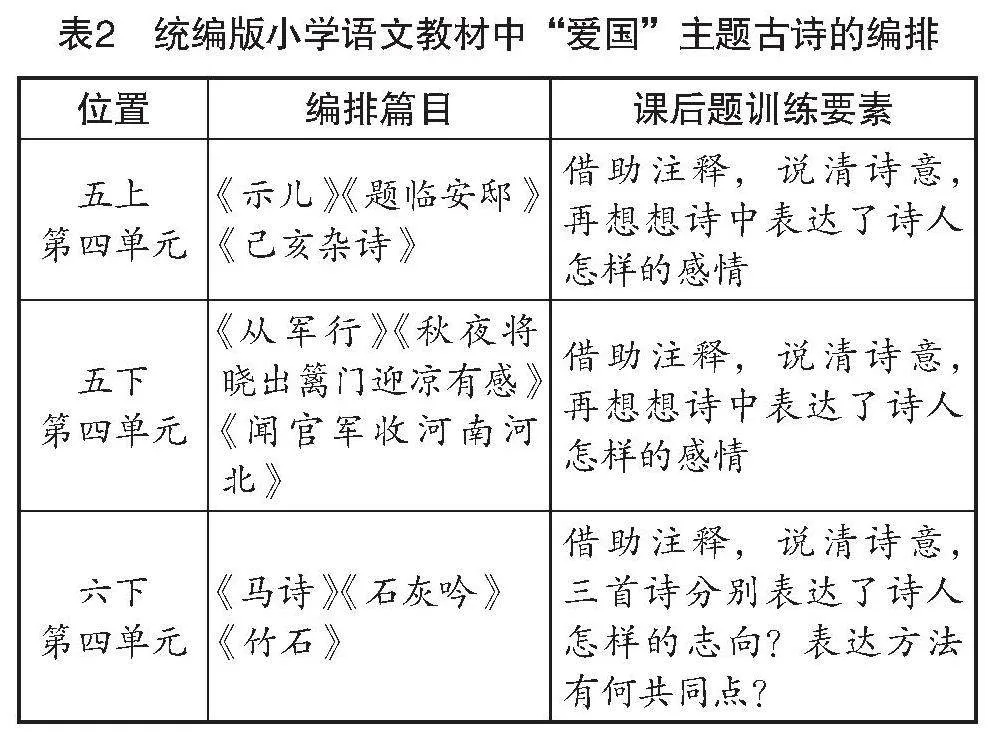

立足文本定位發現,小學古詩的學習并不是孤立的,教材十分注重梯度的螺旋上升,并循序滲透。本課《秋夜將曉出籬門迎涼有感》為陸游的愛國詩之一,承接五年級上冊的愛國詩篇,又與六年級下冊的《馬詩》《石灰吟》等遙相呼應,起到承上啟下的作用,同為“愛國”主題,逐層編排,一再強化(詳見表2)。

三個階段古詩詞主題相同,但課后對學生的學習要求到了六年級有所變化,由“感情”到“志向”,由“感受”到“感悟”,要求逐級上升,并逐漸突顯審美創造意識的訓練目標與培養梯度。

結合以上分析,筆者將本首詩的審美意識培養目標定位為:進一步想象詩文的情境,體會作品及詩人筆下蘊含的情感;訓練相應能力與要素,由淺至深地探尋古詩蘊含的情感,培養初步的審美意識。

二、多元教學策略,豐富情感體驗,培養審美創造能力

古詩言簡意豐,一字多義,要想讓學生更深入地體會句中意、詩中情,教師就需要充分激發他們的學習自主性,引導他們在課前、課中、課后通過各種途徑及策略充實認知與體驗,探尋詩人內心情感與詩歌內涵,逐級達成培養審美創造能力的目標。

(一)情感初體驗:課前補白,精準搜集,溯源審美

學生所生活的年代離詩人所處的年代相距甚遠,因此學生很難透過文本表層去深入感知詩歌的情感。所謂“知人論世”,知其人才可能懂其詩、明其心。教師適時補充資料,溯源詩人與詩作,幫助學生了解作者創作的時代背景,是古詩教學中重要的一環。

對此,教師可以在課前布置預習任務,引導學生認識詩人、熟悉詩人,充分了解詩歌創作背景與作者際遇,使學生更好地感同身受。由于學生已經學過陸游的《示兒》,對陸游有初步的認識,因此,在教學《秋夜將曉出籬門迎涼有感》一詩時,教師可以摒棄傳統的預習“三部曲”模式(讀、劃、說),而是讓學生運用自己擅長的方式,如運用網絡、查閱書籍、觀看影像等,搜集有關陸游的資料,并以手抄報的形式展示預習所得。這樣的預習任務設計既不會造成學生過重的作業負擔,又能很好地鍛煉其信息搜集與整理能力。

課前五分鐘,學生展示自己的手抄報。豐富的故事背景,喜聞樂見的呈現方式,讓全班一開課便置身于古詩之中。誦讀詩詞、講述故事、小劇場扮演等多元化的教學環節,讓學生彷佛重回古代,與陸游迎面相識,最大限度加深了學生對詩作的感性認識。其中,一位學生這樣陳述陸游的生平:陸游,愛國詩人,傳世詩詞高達9000余首,仕途卻十分坎坷。幾度為官,幾番被貶,最后蟄居山陰,即如今浙江紹興。寫下這首詩時,他已68歲,當時皇帝、嬪妃、大臣3000余人被金兵直接擄走,史稱“靖康之恥”。國之恥辱,讓陸游哪怕身居鄉下,依然日日盼望收復失地。聽完該名學生的介紹,整室學生一片寂然,無聲勝有聲,愛國的種子已悄然埋于學生心中。

可見,教師展開課前預習,精準溯源,讓平面的文本語言變得生動,于聲畫補白中突顯情感,自然而然地帶給學生情感初體驗,有效提高了學生的學習效果,從而促進古詩詞教學的整體性優化,使學生心中那顆審美的種子悄然萌芽。

(二)情感深體驗:詩畫補白,圖文結合,生發審美

在古詩教學中,教師可以使用圖文結合策略,把純文字與圖像、視頻等進行鏈接,幫助學生進行更有效的學習。

師:讀詩,就要字字入目,句句入心。誰愿意說說后兩句詩的意思?(出示詩句,學生各抒己見,基本能說出大概意思)

師:看來,大家對這首詩有初步的了解。是怎樣的苦難,讓眼淚都流干了呢?讓我們跟隨影像,共同目睹那一段歷史吧。(播放朝廷無為,外敵入境的

影像)

師:請輕輕閉上眼睛,穿越時空,回到陸游的年代,你看到了一幕幕怎樣的場景?

生1:一位又一位老人,一個又一個孩子倒下了。

生2:老百姓們露宿街頭,無家可歸。

生3:老人在流淚,小孩在流淚,遺民們在流淚。

師追問:那么,“遺民”到底指的是什么?

生1:可能是無家可歸的人民。

生2:不,應該是老百姓,那時候有農民,但不一定有“人民”這個稱呼。

生3:他們連國家都沒有了,“遺民”指的是亡國之民。

師:這個理解當值滿分!亡國之民就是“遺民”,他們像風中浮萍默默哭泣。同學們,你們知道嗎?原來的北宋汴州熱鬧非凡,繁榮昌盛,城內陸路四通八達,是全國水陸交通中心,人口高達100多萬。隨著城門被攻破,一切繁華都不復存在。該何等傷心啊!

生1:老師,我有不同的看法。我想,陸游肯定是傷心的,可是他并沒有絕望。從“南望王師又一年”中,我讀出了他的哀傷,也讀到了他的堅定。他依然樂觀、依然等待。

師:孩子,你真了不起,能透過表面的文字去慢慢讀懂詩人的心境變化。是的,據記載,陸游寫此詩時,中原已淪陷65年。歲月漫漫,他卻依然堅信會有收復中原的一天。

教師引入音像畫面,創設相關情境,激發學生想象,讓學生從被動了解走向主動發現,將碎片化的詞語和艱澀的歷史背景變得可視化,使學生對詩人“悲”而不“哀”的心境有了更深的體會。

從“內容理解式”到“策略運用式”,學生不僅能快速明晰詩意,了解歷史,而且很好地觸發了心中的情感,最大限度地走進文本,窺見詩人內隱的情感與秘密。這樣的策略使用,既考查了學生對閱讀策略的掌握能力,更巧妙地搭建了一條從感知形象通向理性思維的通道。學生在情境中與陸游感同身受,互為共鳴,審美意識與審美創造能力的培養目標也就初步達成。

(三)情感再體驗:拓展補白,知人物生平,聯結審美

師:這65年里,宋朝統治者干什么去了?

生1:在唱歌,在跳舞,在喝酒……

生2:在尋歡作樂,在花天酒地,在醉生夢死……

師:你是怎么知道的?

生:我們曾學過“山外青山樓外樓,西湖歌舞幾時休?暖風熏得游人醉,直把杭州作汴州”。

師:能聯系以往所學,是非常棒的學習習慣。“遺民淚盡胡塵里,南望王師又一年。”陸游此時流下的淚還僅僅是痛苦的淚嗎?對,是憤怒、是絕望……讓我們再讀這兩句詩,表達心中的情感。

師:此時此刻,你感受到詩人怎樣的情懷?

生1:憂國憂民。

生2:十分熱愛祖國,哪怕總是失望。

生3:一直到臨死前,還苦苦寫下《示兒》,堅信王師一定會來到。

師:大家真是讀懂了作者,走進了陸游的內心。(出示課件,師生激情對讀。)20歲時,年輕的他立下志向:上馬擊狂胡,下馬草軍書。52歲時,他遭受迫害大病不起,仍堅定地說:“位卑未敢忘憂國,事定猶須待闔棺。” 68歲時,眼看山河破碎,雖病痛纏身,但愛國激情始終涌蕩,他又寫下了“夜闌臥聽風吹雨,鐵馬冰河入夢來”。85歲,這位老人彌留之際,仍念念不忘收復失地,留下千古絕唱:死去元知萬事空,但悲不見九州同。王師北定中原日,家祭無忘告乃翁。

師:一生忠貞骨,濃濃愛國情。帶上自己的感受齊讀這一首絕唱吧。

此環節中,學生通過教師的適時拓展補白,聯系平日所學,梳理人物生平,再次與詩“對話”,與詩人“溝通”,知其愛國心,懂其愛國情,為審美創造能力的提升奠定了堅實基礎。

(四)情感終體驗:課后補白,加強情感體驗,延伸審美

古詩中往往蘊含著豐富的文學意象與豐厚的情感積淀。對于這些知識的探索,課后補白十分關鍵。持續性的延伸教學,既有利于學生更好地鞏固所學,還能增強學生對文化的探究興趣,幫助學生樹立文化

自信。

如教學全詩后,教師可以在班上舉行“陸游主題手抄報展覽會”,讓全班學生互動共賞;請有興趣的學生繼續收集其他愛國詩作,嘗試比較異同,并與家人分享。多元強化,能夠加深學生對詩歌情感的體驗,促使學生展開持續性學習,進而提升古詩的教學效果。

結語

綜上所述,基于審美意識培養下的小學古詩教學,拒絕“碎片化審美”,通過“課前補白溯源審美”“課中聯結生發審美”“課后補白延伸審美”等多重策略,豐富學生體驗,提升學生的審美創造能力。總之,教師要用心挖掘古詩中蘊藏的文化元素,豐富學生的精神世界,讓其在古詩學習中主動學習傳統文化,全面提升語文素養。

【參考文獻】

[1]溫儒敏.小學語文中的“詩教”[J].課程·教材·教法,2019,39(6):4-10.

[2]中華人民共和國教育部.義務教育語文課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[3]陳思.從教科書編排特點看小學古詩詞教學問題與策略[J].小學語文,2023(11):37-41.