“學、練、評”一體化: 讓小學大課間活動充滿活力

摘 要:本文針對當下小學校園大課間活動的開展現狀及存在的問題,厘定了以“學、練、評”一體化為中心思路的大課間活動改革方向,優化大課間活動內容。以學校大課間活動方案為例,分析了當前大課間方案的“項目單一”“學練脫節”“練評脫節”等問題,并富有針對性地從項目設計、學練指導、練評融合三方面提出跟進策略。

關鍵詞:小學體育;“學、練、評”一體化;大課間

中圖分類號:G623.8 文獻標識碼:A 文章編號:1005-2410(2024)07-0018-06

體育教學是學校教育不可缺少的部分,擔負著提高青少年身體素質的任務,承擔著立德樹人的使命。“雙減”政策下,五育共舉的口號愈發響亮,社會各層對于參與體育運動鍛煉的需求日益高漲。2022年4月教育部頒布的《義務教育體育與健康課程標準(2022年版)》中,更是將落實“教會、勤練、常賽”寫入其中[1]。

筆者所在的浙江省平湖市新埭中心小學(以下簡稱“新埭小學”),作為一所百年學校,經過近幾年的校本課程改革及課程理念更新,學校的體育工作已經有了較大變化。本文以新埭小學為例,立足學生需求,貫徹“學、練、評”的一致性,闡述近年來對大課間活動進行的一系列改革創新措施,從而保障學生積極參與體育鍛煉。

一、剖析問題,靶向研究

小學階段的大課間模式從課間操——民俗體育——體能練習,學生的活動內容已經變得極為豐富。但就大課間的質量、大課間“學、練、評”結合的導向及內容、機制等方面,新埭小學之前的大課間仍有一定的優化空間。主要集中在以下幾個方面:1.項目單一。大課間對場地的利用率較低,學生練習多以單一的身體素質練習項目為主,同時課堂學練的效能也較低。球類項目練習尚未整體納入大課間體育活動中來。2.大課間練習的內容與課堂教學內容并不同步,存在脫節現象。在課外時間,學生無法真正進行課堂內容的練習,不利于運動技能的掌握與運用。3.練評脫節。大課間活動期間,學生在練習過程中缺少有效評價,無法準確定位自身能力水平。

二、制定策略,優化框架

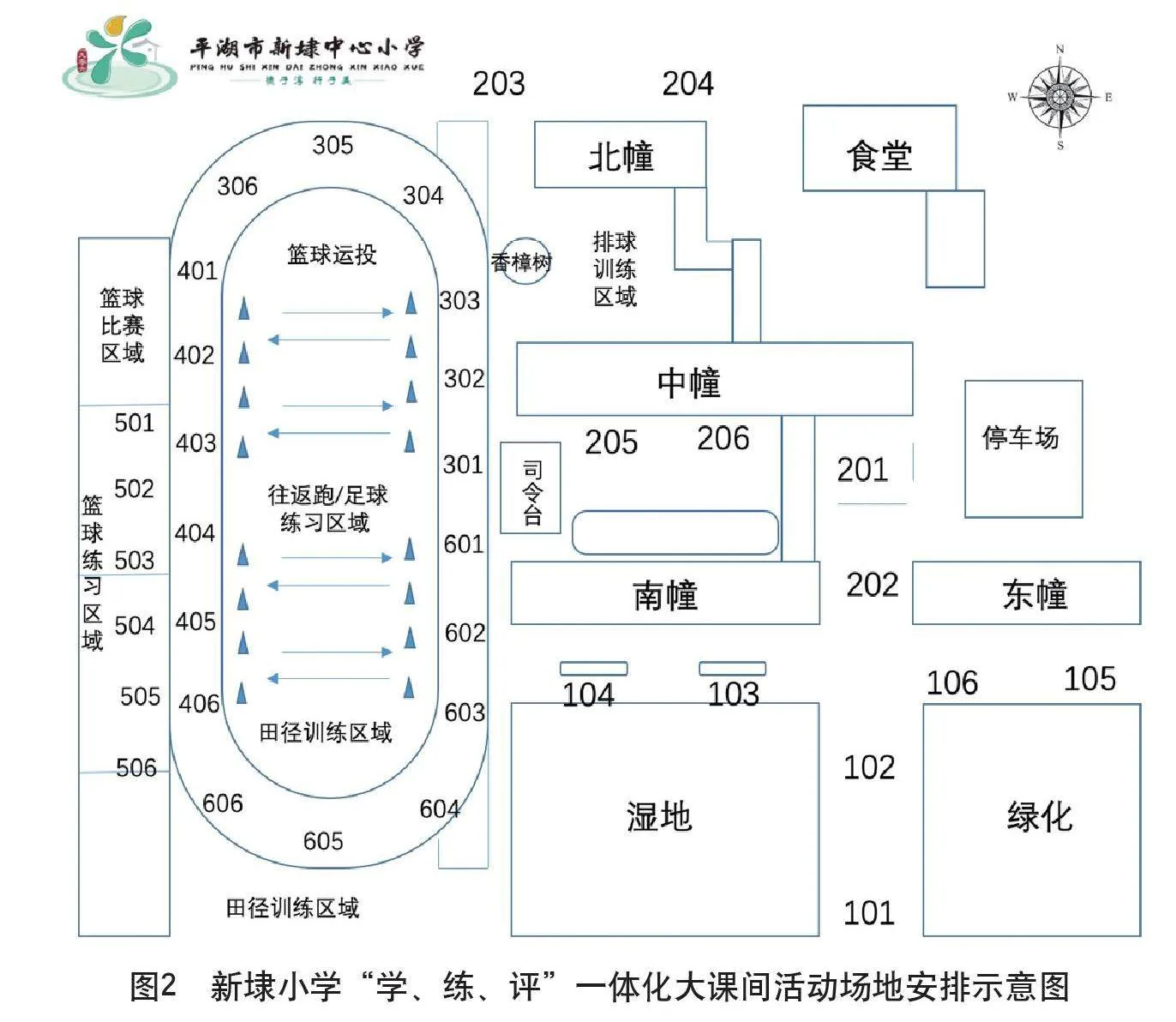

面對以上存在的問題,立足“課堂學、課間練、全員評”的基本思路,對大課間活動模式進行創新實踐。“學、練、評”一體化,是指作為學校體育子系統的體育課堂教學、大課間、運動競賽共同圍繞著相關項目的運動技術而展開[2]。一體化理念的提出,將日常體育課堂教學項目的通性、大課間的有效學練等做了梳理;在課程一體化視域下,通過實踐新的學習模式、打造有機銜接學校體育課程體系、完善體育課程的科學評價體系,以保障整個體育課程學習過程的良性運轉[3](圖1)。

(一)整體架構——生本化項目設計

立足學生本體,分析學生運動需求,優化現行學校體育課堂教學內容。創新設計大課間活動項目,學生玩練自己想玩的,將課堂教學內容與大課間練習內容有效融合,達成學練統一。

1.研判學生基本學情

在“學、練、評”一體化大課間概念下,學生的主體地位得到提升。立足以生為本,推動運動能力的發展,優化課堂教學及大課間項目設置。

分析學生個體的差異性特點,細化教學內容,高頻次滾動地進行學生喜歡的運動項目教學。立足學生真實意愿,在大課間項目安排上,將課堂學的內容與大課間練習的內容有機結合,以達到吸引廣大學生積極主動參與的目的。

本文通過調查問卷、學生座談的形式,了解學生的運動需求。在建立“學、練、評”一體化大課間模式時,運動練習內容切合學生實際。在運動情緒5N6f331GmlPEhu3uYWeKmA==上,吸引學生參與運動鍛煉;在大課間學練過程中,激勵學生認真練習。

運動技能的標準會隨著學生的動態發展而變化。在實施初期,就學生各項技能的掌握程度開展地毯式摸底。了解學生在該項技能上存在的問題并持續跟進,幫助學生明確定位自身能力水平,為后續的學練做好準備。

例如:在進行水平二籃球單元教學前,了解學生當前階段的球性掌握程度,劃定適合大部分水平二學生能夠操作實施的大課間籃球活動內容,從而使運動練習內容切合學生實際,吸引、激勵學生參與運動鍛煉。

操作路徑:學生能力普查——劃定平均能力范疇——制定大課間活動內容。

2.整合教材通性內容

通過對人教版《體育與健康》教材的解讀,分析并歸納小學階段體育教材的特點。借助教材內容的延續性特性,著重學生個體與教材的有效并軌,幫助學生掌握運動技能。

以“創新球類項目教學,促進學生自主參與學練”為突破點,在日常的教學過程中,將球類教學作為研訓主題,梳理大單元教學計劃;整合其他教學內容,達到“以球促練”的目的;在教學過程中,整合運動項目,以達到保障學生多項能力同時發展的目標。類似球類結合快速跑、追逐跑,投擲、跳躍,柔韌、技巧等。在延伸球類教學效能的同時,發展學生的其他能力。

例如:籃球多結合快速啟動、變向、跳躍、投擲等身體素質練習內容,在大課間活動時段中,跑動、投擲能力在團體練習情境下能與場地、器材無縫銜接,因而設計大課間活動內容為籃球往返運球與“中/遠距離”傳接球接力練習。同時,在籃球單元教學中,更加突出行進間運球、運球折返、接移動隊員傳球等內容,既是球性的拓展,也是大課間活動的基礎。

操作路徑:分析運動項目能力特性——課堂重點訓練——大課間鋪開練習。

3.優化大課間方案

在“學、練、評”一體化大課間模式下,科學的課程規劃、健康的運動方案是學生參與學練的基礎保障。面對學生的運動需求,展開“大單元”教學策略,即在一定周期內,統一教學內容,提煉教學流程及重難點,完善單元課時的設計,以達到幫助學生在課堂上持續高效學習的目的。

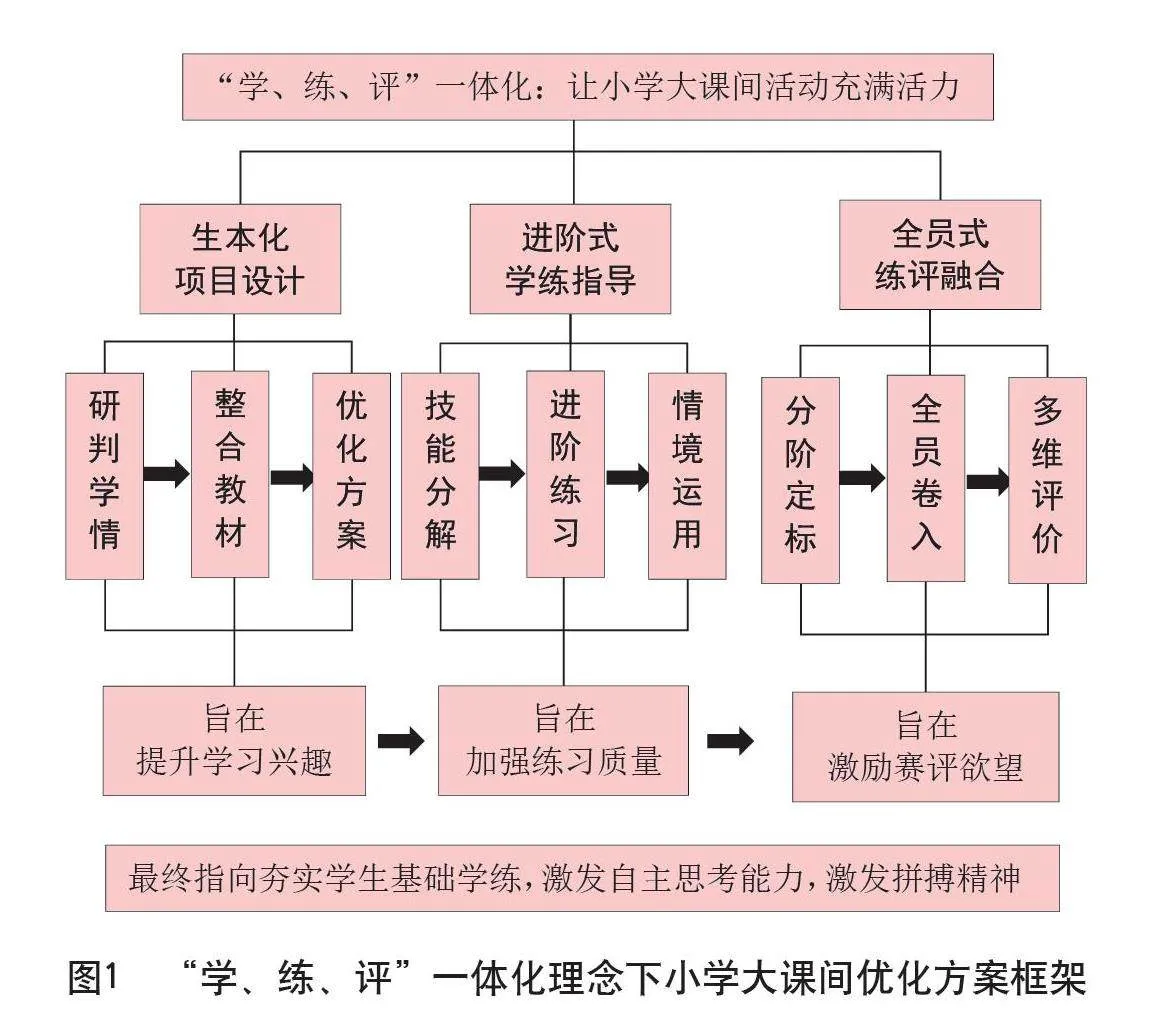

在場地利用及設計上進行合理優化(圖2)。從大場面調控,到豆腐塊場地利用,不同場地設置不同的練習內容,保障大課間項目在周期內的練習效能;在貼合學生學練需求的前提下,添置各類器材,包括球類、大型器材、輔助器材等。補齊器材密度,以達到保障大課間期間學生的運動量要求的目的,并根據不同階段大課間活動內容,適時開展以年級為單位的全員運動會。

同時,同一時間段內,每個年級設定兩項活動練習內容,并設置達標標準,自選項目為在項目1或2達標基礎上允許學生自主選擇參與的項目,激勵學生在達標后自主參與自身喜愛的其他活動(表1)。

(二)循序漸進——進階式學練指導

從學生的實際出發,實時監測學生技能掌握程度,通過技能分解、進階練習、情境運用等形式,保障學生有效學練技能,達到學練一體的目標。

1.技能分解幫掌握

運動技能的形成有著固有的規律,不同階段的重難點均有不同。在教學進行前,科學解讀運動技能形成規律,結合學生身心特點,制定科學合理的技能教學目標,以保障學生逐步掌握并運用技術技能。

通過對比各水平階段的授課內容,將學練標準結合項目教學重難點,進行分層解析,提煉重難點的變化。從學練標準這一主線鋪開,準確把握學練動態,建立多重維度的幫扶學習小組。根據學生技能掌握程度,科學安排“一對一、對多”等形式的幫扶練習小組,突出優秀學生的帶頭作用,立足學生本體角度進行技能學練。

例如:水平二學生的足球運動能力學習,主要圍繞著球性練習、行進間帶球練習、固定/移動傳接球練習三個方面展開。而后在能力基礎上,增加技戰術的配合跑位,進行小組比賽。因此在學生練習足球項目時,分階段拆解練習關鍵基礎技術動作,確保基礎牢固的前提下,開展后續練習。

操作路徑:拆解技術動作——提煉技術重難點——強化技術能力。

2.進階練習促提升

即在學生運動能力的技能基礎期、技能提高期、特長發展期這三各階段都給予及時的精準指導。在大課間期間,結合各年級段新學的技術動作,降低難度,提取重點,設置推廣適合大眾的練習形式,保障學生在課外的練習時間與運動量。

就學生技能學練存在的問題進行及時指導、糾錯。合理安排學生示范,在課堂教學過程中“精準扶貧”,從技術、能力層面等,提升學生的技能掌握程度。在課外學練形式上,豐富課外指導鍛煉手段,規定練習內容,利用線上釘釘打卡指導、校園運動隊梯隊建設、周末體育俱樂部等進行課外鍛煉指導。

例如:以水平三學生足球運球繞桿傳接球接力為例,為避免學生因能力、情緒等因素而造成消極練習的現象,我們設計練習形式的時候,在課堂教學過程中重點強調繞桿能力的練習,引導學生自主思考如何獲得快速繞桿的能力,鼓勵學生在練習過程中主動等人,兩人/四人小組同時出發,比速度、比技巧。

操作路徑:精準剖析問題——重點強化技術——鼓勵自主競爭提升。

3.情境運用釋放熱情

情境運用旨在復合(多場景下技能運用)強化,圍繞著運動技能最終指向運用的目標,強化學生的技能練習,引導學生在不同場景下有效地進行技能運用。技能學練后期設置練習形式時,通過小組對抗、被動防守的形式進行對抗練習。引導學生思考技能運用,靈活展示,以達到充分釋放學生比賽熱情的目的。

例如,在足球項目練習時減少單一的直線/繞樁運傳球練習,利用器材、場地優化教學設計,構建攻防演練概念,豐富學生的練習情境,以保障學生能夠正確有效地運用習得技能。同時優化分組/輪換練習,進行幫扶合作、合作對抗、比賽合作,利用合作情境幫助學生運用技能。

操作路徑:構建情境——反復練習——實戰對抗。

(三)專業提升——全員式練評融合

在達成課程整合、學練一體的目標后,通過分階定標、全員卷入、多維評價的形式,鼓勵學生明確自身水平,積極參與,并通過評價,最終達成練評一體的概念。

1.立足學生分階定標

尊重學生個體差異性的特性。因此,練習項目的標準、學生能力情況的標準等,都需要做到因材施教,從而達到滾動教學的目的。

根據不同階段學生的能力水平,開展分項目的星級達標比賽,從一星級到五星級,以及單一項目的全明星賽,并設置類似校園吉尼斯記錄的巔峰榜(表2)。

激勵學生參與。制定教學標準時,突出項目能力掌握水平的概念,進行技評考核。教學過程中,結合技術重難點,引導學生在階段性練習后,進行技評考核/達標。同時在進行學生身體運動能力測試時,定級不定項,以多種形式的能力測試展開,例如跳躍能力通過立定、行進間、單雙腿跳遠等多種形式進行測試。建立學生能力數據庫,定期進行質量監測,進行能力達標并持續監測,準確把握學生動態。

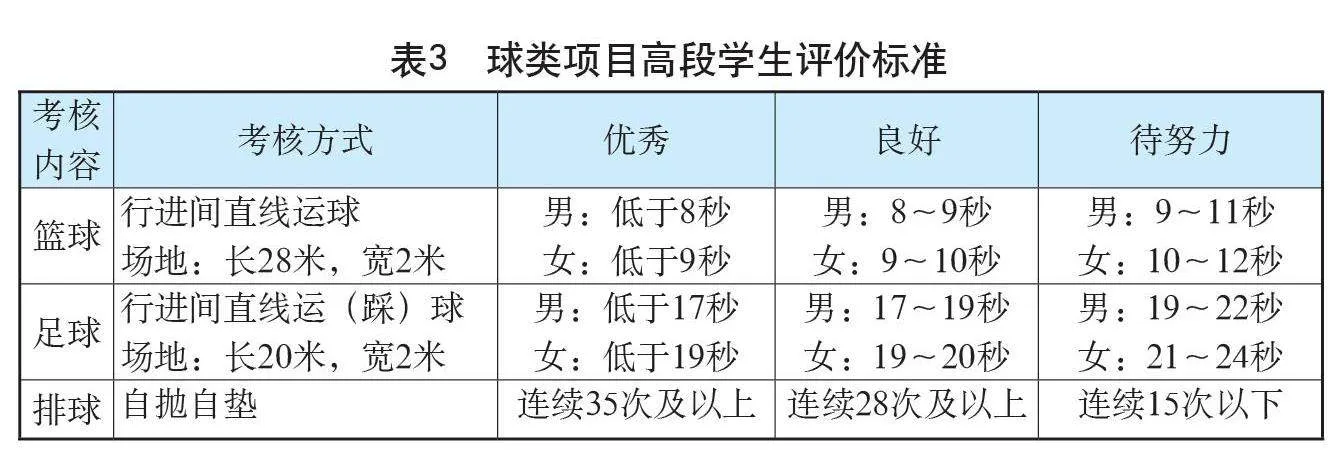

例如:排球作為主體教學內容出現在水平三的教材中,同樣可作為擊打球練習的主體出現在其他水平階段。但由于不同階段學生能力的差異,需要分階段設計練習的內容,三年級練習拋接球/接拋球,四年級練習基礎的擊打自拋球等,并且根據學生能力設計不同的練習形式,制定具有階段性的考核標準(表3)。

操作路徑:框定項目及年級——分析能力范圍——制定內容及標準。

2.全員參與

大課間作為全校性的集體體育活動時間,除一般性運動技能的鍛煉,也是開展不同規模、不同性質比賽的好時機。為打破傳統意義上的運動會受眾面小、難度高的局限性、新埭小學建立全員運動會體系,鼓勵學生全員參與。

(1)體質素養項目

體質素養項目由一分鐘跳繩項目(繩舞飛揚)及仰臥起坐項目(核心大賽)組成,每人測試一次,記錄一分鐘時間內完成次數。根據成績進行星級評分(表4)。

(2)球類趣味項目

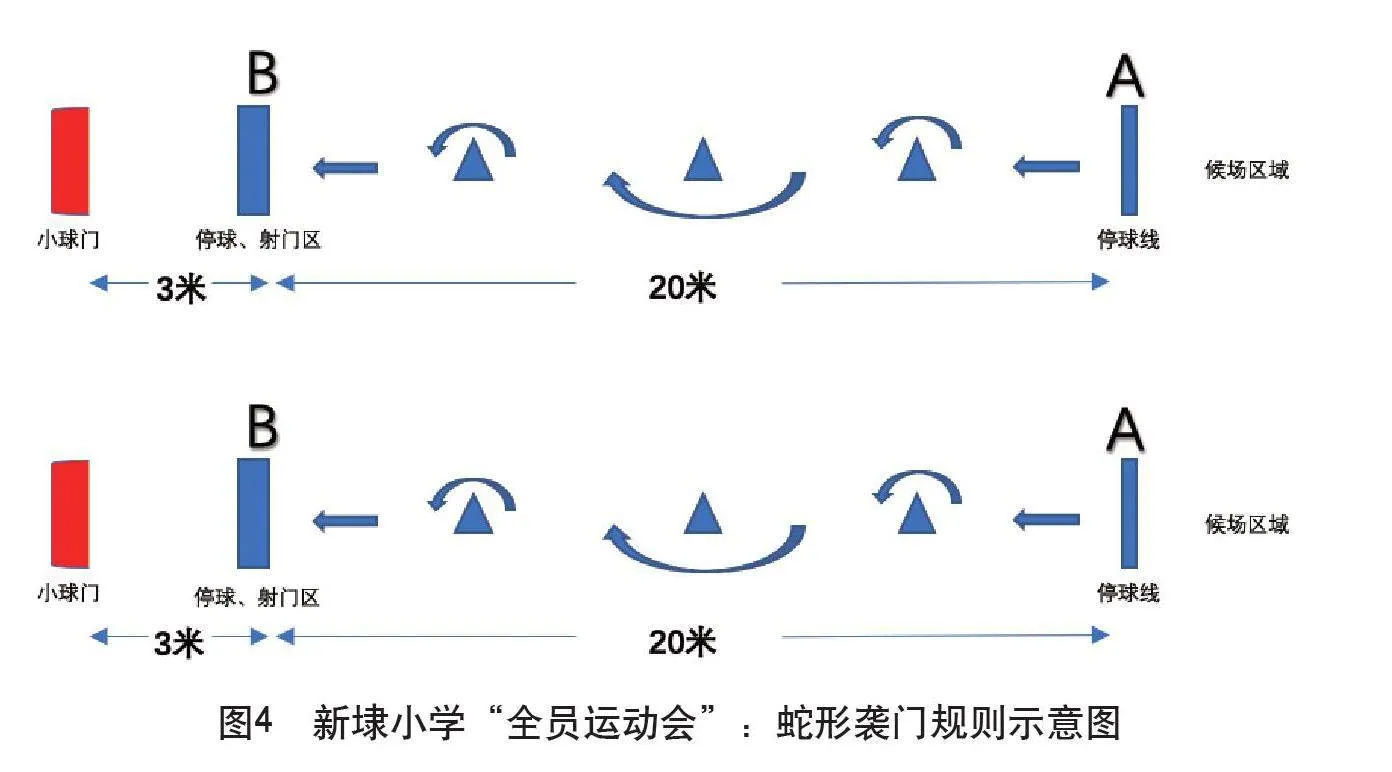

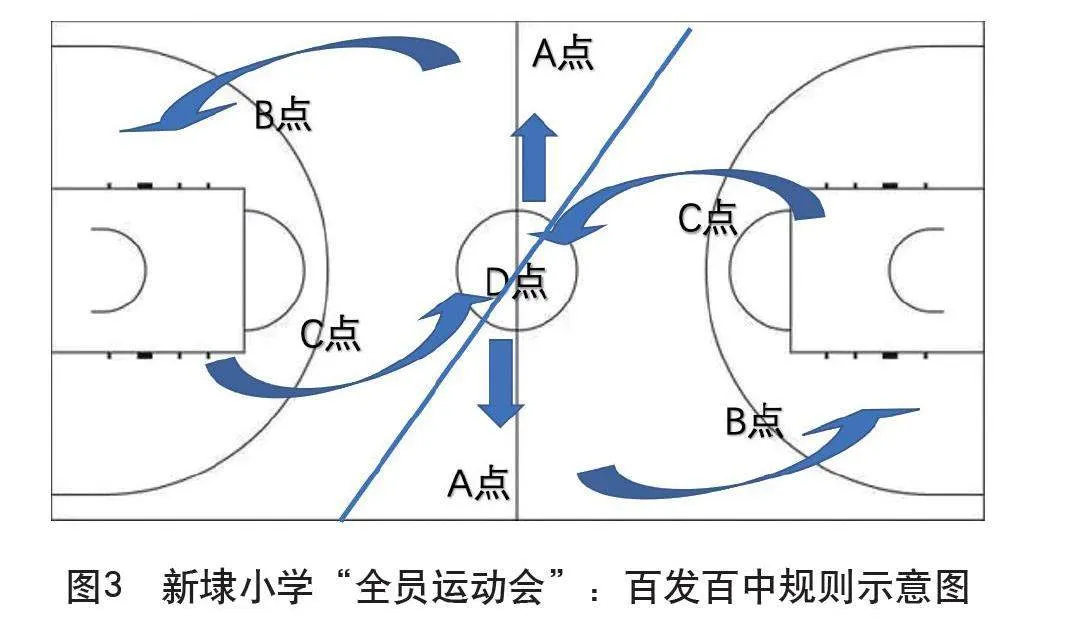

球類趣味項目由籃球“百發百中”(圖3)、足球“蛇形襲門”(圖4)組成,并對應項目成績,進行星級評分。

“百發百中”比賽規則:

①運球投籃路線為:A(出發)—B(繞)—投籃—C(繞)—D(傳球)。

②全員參與,半場運球投籃。一號隊員出發繞過B點后,二號隊員出發。

③比賽時間10分鐘,各班兩個場地,每組4個籃球。自投自搶,不允許補籃。

“百發百中”星級評定辦法:

①進球數第一、二名得50星,第三、四名得40星,第五、六名得30星。進球數一樣則看投籃命中率。

②完成投籃輪次小于50次,得20星;50~59次,得30星;60~69次,得40星;大于70次,得50星。

比賽規則:

①A點帶球出發,繞標志桿運球,在B區域完成射門。隨后從場地右側,直線帶球回A點,交至下一位同學。

②全員參與,一號隊員帶球至停球射門區(B),二號隊員出發。

③比賽時間10分鐘,各班四個場地,每組2個足球。完成繞桿且射門區域內進球有效;若繞桿失誤,須返回失誤點接著繼續帶球。計算有效進球數。

星級評定辦法:

①有效進球數第一、二名得50星、第三、四名得40星、第五、六名得30星。進球數一樣則看進球成功率。

②完成射門輪次小于50次,得20星;50~59次,得30星;60~69次,得40星;大于等于70次,得50星。

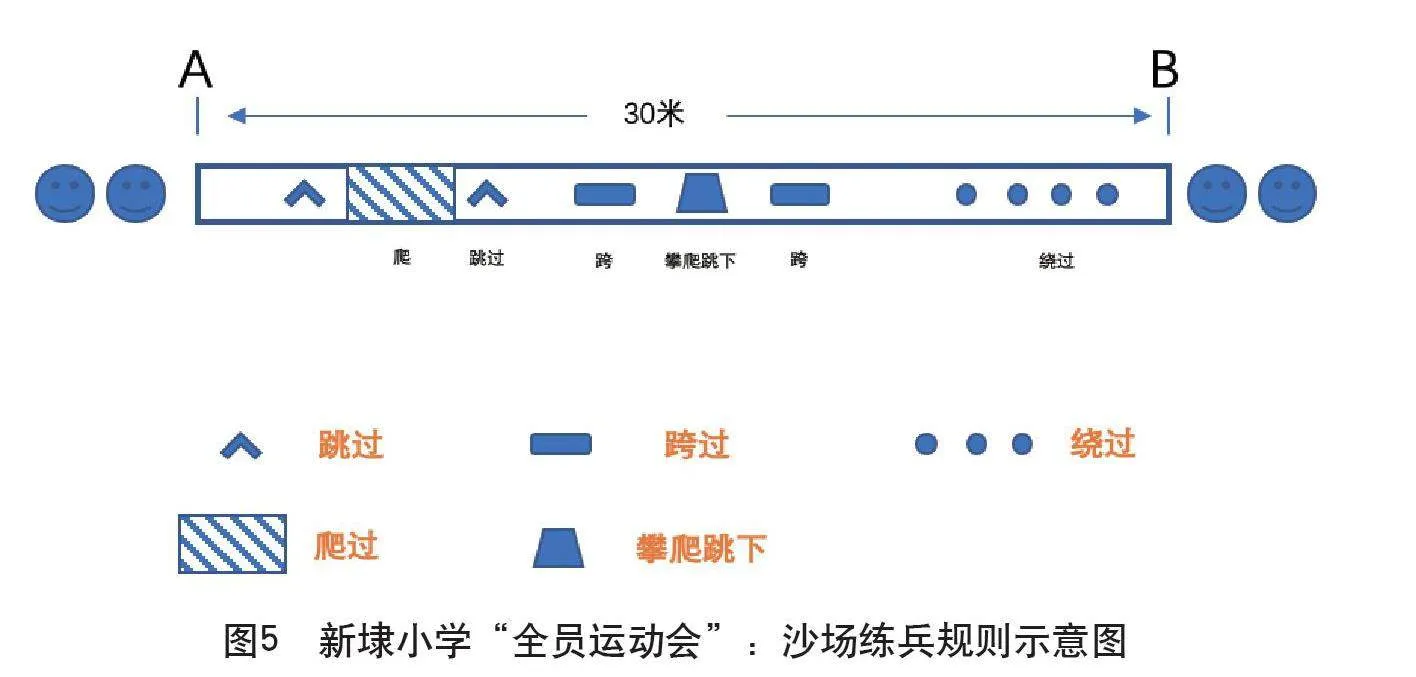

(3)集體障礙接力項目

集體障礙接力賽“沙場練兵”(圖5)主要圍繞著學生的快速跑、攀爬、跳躍等身體素質展開,全班全員參與,并對應項目成績進行星級評分。

比賽規則:

①各班34名參賽隊員。

②通過跳、爬、跨、攀、繞等動作,擊掌進行接力。

③迎面接力,起點即終點,哨音響開始比賽,計算所用時間。

④攀爬環節,必須雙手同時觸碰器械;爬行環節,膝蓋必須四肢著墊。繞樁環節,若碰倒器材,必須由隊員自己復位后方可繼續進行接力。

星級評定辦法:

以完成比賽用時判定名次。第一、二名得100星,第三、四名得85星,第五、六名得70星。

在比賽設計時,充分考慮學生運動能力的均值,從普適性的角度出發,優化競賽項目形式及標準的設置,讓學生在不同階段所學練的技術動作,通過全員比賽的形式,每個孩子均有展示自我的機會。

除學生班集體大概念,將全員參與的范疇繼續延伸。例如同項目班級小組比賽、娛樂賽等,最終通過不同年級的定級不定項,進行跨年級的全員比賽,以達到多維度激勵學生參與運動比賽的目的。

3.多維評價

量化標準結合技評的教學評價,面對存在差異性的學生,評價存在局限性。在評價手段上,進行創新實施,保障學生得到多重維度的評價。

利用評價的導向作用,適當地讓部分尖子學生脫穎而出,表彰他們的同時,利用其正向導向的作用,實現共同進步,鼓舞其他學生參與練習。

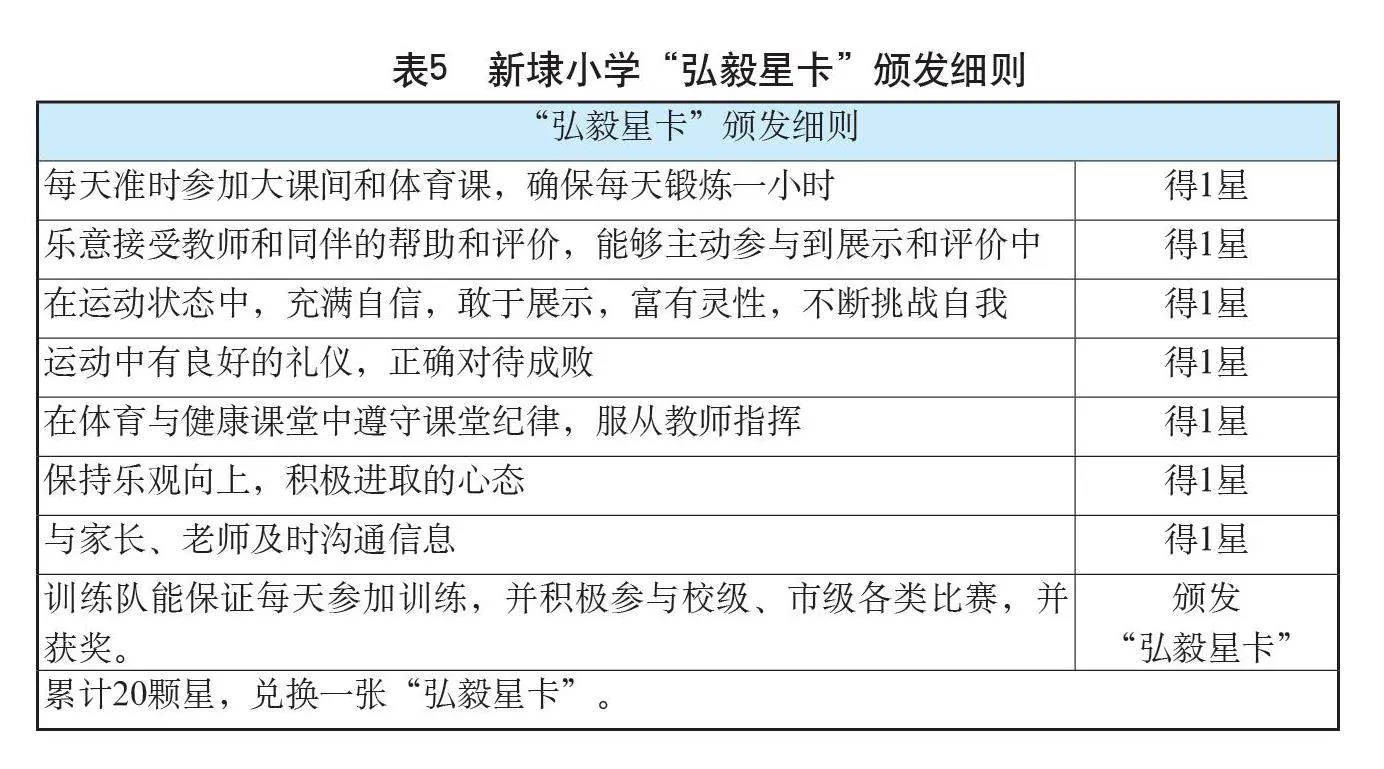

對于學生個人,學校實行“淳·美成長星卡”綜合評價制度,“弘毅星卡”(表5)旨在培養隊員健體毅志的弘毅精神。鼓勵隊員主動參與體育鍛煉,享受運動樂趣,積極參與各級各類體育比賽;心理和身體都健康向上,爭做陽光少年。由班主任、體育教師、心理教師頒發,每周由德育處開放獎品超市,集齊“弘毅星卡”與其他星卡,便可前往獎品超市兌換禮品。

對于班級集體,在開展評價時,重點突出團體風貌,并貫穿比賽的始終。例如除競爭比賽成績外,進退場的隊列、參賽面貌等均進行跟進評價。而在進行比賽評價時,根據參賽隊每一名隊員的成績進步情況,設立單獨的獎項,例如成績進步大的“沖鋒號團隊”,成績在落后時出現反超的“奮起直追團隊”等。

三、實踐成效,反思改進

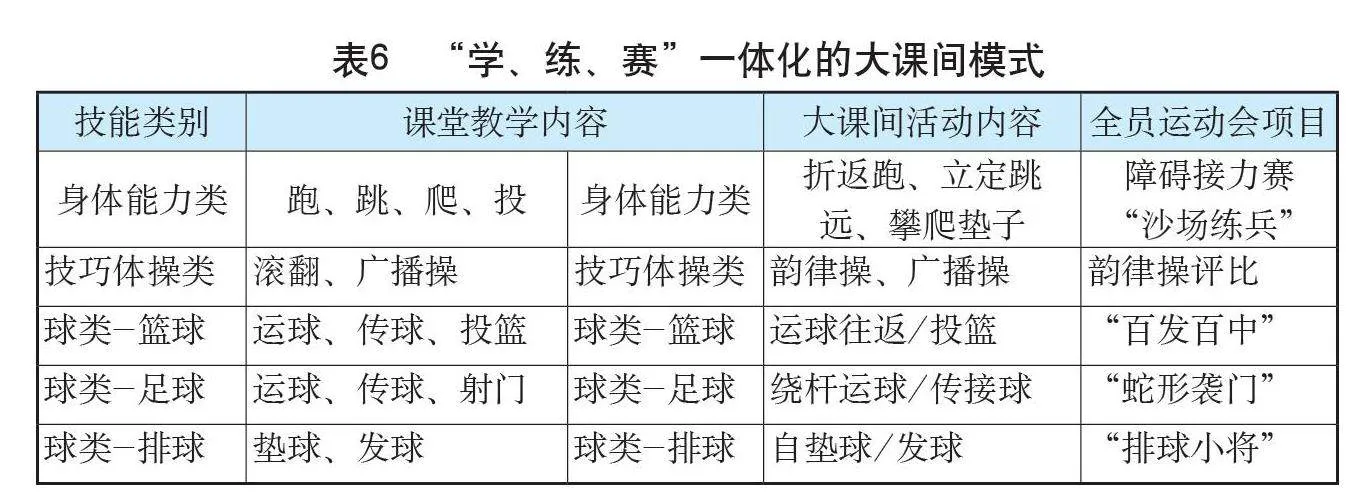

目前新埭小學在“學、練、評”一體化方向引領下的大課間模式(表6),基本補齊了器材短板,提升了場地的利用率。對比大課間模式改革之前的狀態,大部分學生能更加積極地參與體育運動鍛煉;學生對于運動技能的掌握與練習得到了有效的提升,尤其是球類項目的水平,學生基本達成了新課標中關于積極參與體育活動的要求;同時在不同形式的評價體系下,學生也能基本達成“有所學、對標練”的概念。

課堂上學生學習的內容,在大課間安排下輪換練習,同時達到比賽要求,進行多種項目的比賽。

但反思實踐過程,仍有部分不足需改正。例如學生迫切想要參加對抗比賽,與班級小組內成員能力水平不一形成矛盾,以及學生在個人能力得到提升后如何與課堂拓展內容有效銜接的問題等。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育體育與健康課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]余立峰.“學、練、評”一體化的學校體育轉型[J].中國學校體育,2020(02).

[3]蔣新成,錢明明.基于課程一體化視域下實施“學-練-賽-評”的策略[J]. 浙江體育科學,2020,42(06).