項目式單元作業設計探討

〔摘 要〕 小學科學課程的課堂教學與課后作業應該是相輔相成的,旨在提高學生的核心素養。項目式學習能引導學生主動學習,在情境中發現問題并解決問題,在解決問題過程中又不斷發現新的問題,進而彌補我們的教育短板,即創造性缺乏、解決問題能力低下等。

〔關鍵詞〕 小學科學;單元作業整體教學;項目式學習

〔中圖分類號〕 G424 〔文獻標識碼〕 A 〔文章編號〕 1674-6317 (2024) 19 040-042

《義務教育科學課程標準(2022年版)》指出,科學課程要培養的核心素養,主要是指學生在學習科學課程的過程中,逐步形成適應個人終身發展和社會發展所需要的正確價值觀、必備品質和關鍵能力,包括科學觀念、科學思維、探究實踐、態度責任等方面。教科版教材的主要特點之一是大單元的設計,許多課文隱含著項目式學習的內容,只需要在一些環節上進行優化,比如從內容和結構上豐富項目的材料、從問題解決方面豐富項目的高階思維,就可以進行項目化實施。

一、項目式單元作業主題的提煉與確定

(一)內容拓展化,主題項目化

基于小學科學教材,將課內學習的內容進行拓展和更深層次的探究。學生要獲得有關科學與自然界的豐富知識,就必須熟悉科學探究的手段、使用證據的規則、形成問題的方式和提出解釋的方法。將教材內容以單元為模塊或以某一領域的內容為模塊進行重新編序與整合,形成適合學生學習的主題和驅動性問題。

例如,五年級下冊“船的研究”單元,基于大單元教學,學生可在該單元學習之前進行以“船的歷史”為主題的資料搜集整理,并以“時間軸”加以歸納總結。在該單元學習中段可以開展有關“各種各樣的船的用途”為主題的項目式學習,在該單元學習后階段,學生有了一定的知識能力儲備可以開展“設計與制作小船”的實踐作業。

(二)探究深度化,模式合作化

單元作業的設計層次遞進,學習內容不斷深度化;學習的過程以小組學習的模式開展,進行項目式的合作學習。

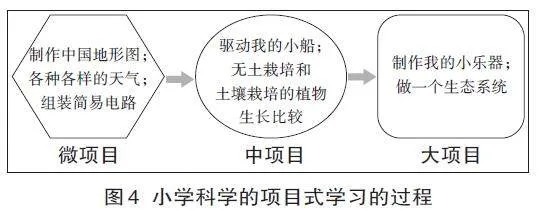

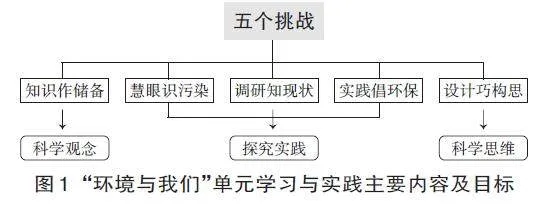

例如,教科版小學科學五年級下冊“環境與我們”單元關聯核心概念“11.3人類活動對環境的影響”。首先從單元整體教學內容與目標入手,讓學生通過閱讀和分析資料了解到地球為人類提供了獨特的生存條件,并了解地球面臨的環境問題是多樣的,引導學生分析人類面臨的環境問題(如圖1所示)。第二步讓學生嘗試從日常生活入手,調查周邊的垃圾處理、水資源緊缺、能源利用等問題。

二、項目式單元作業目標的定位與確立

(一)目標功能化,導向層次化

單元作業目標的設定要從學生特點、學習內容、學習難度、單元教學目標、課程目標等各項因素出發,綜合考量,設計進階式的目標。在設計單元作業的框架時,要在框架內設計診斷作業完成度和作業完成質量的考核標準。要幫助不同層次的學生進行力所能及的學習,實現核心素養的提升。

(二)要求可視化,指標彈性化

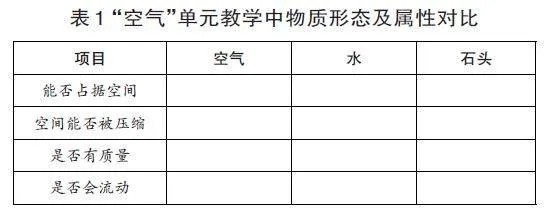

以“空氣”單元的教學為例。教師首先引導學生探究空氣的基本性質,通過符合三年級學生年齡特點的探究方法進行物質形態和屬性的對比,讓學生了解空氣的基本特點(如表1所示)。課程標準設定的目標符合3~4年級學生的年齡特征和學習能力;目標清晰明了、逐層遞進,科學概念和實驗探究雙管齊下、齊頭并進,既有感性的認識也有理性的探討和判斷。

在實際的教學中,對于不同學習能力的學生適當降低或提高作業要求,設定“空氣”單元作業目標。

根據上述目標設計單元作業如下。

1.任務一:空氣樂園,“比一比、找一找”

水、空氣和石頭三者有共同特征,也有不同特征,比一比三者之間的特征。

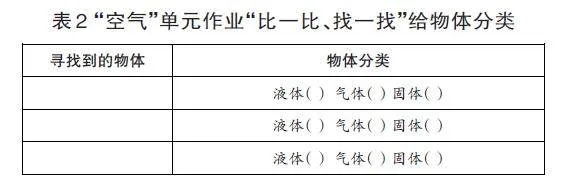

水是液體,空氣是氣體,石頭是固體。我們能找到更多液體、氣體和固體嗎?在日常生活中尋找更多的物體,作為“比比更有趣”活動的素材,然后給這些物體分類(如表2所示)。

2.任務二:玩轉空氣,“我會玩空氣”

(1)瓶中吹氣球

將氣球放入瓶子中,氣球嘴留在瓶口處;試著吹大氣球;你能借助所提供的工具讓氣球吹得更大一點嗎?

(2)皮球蹺蹺板

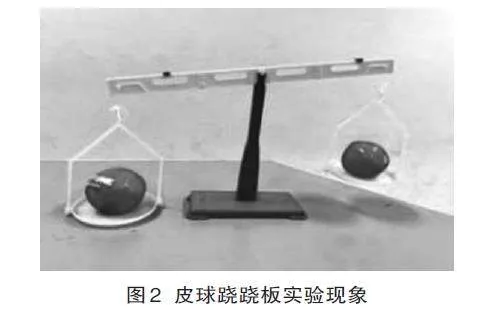

兩個大小和質量都一樣的皮球、簡易天平、打氣筒;將未充氣的皮球放在簡易天平上調平衡,然后給兩個皮球充氣,使簡易天平出現如圖2所示的現象。你有什么辦法讓天平恢復平衡嗎?

三、項目式單元作業結構的設計與支撐

(一)學習情境化,內容結構化

教師要創設真實的、具體的、充滿趣味性的探究情境,使學生全身心地投入學習。單元作業的設計應該能夠有利于將平時科學課堂所學科學知識進行鞏固和遷移,并將課堂上所學的探究方法應用到課外項目式學習的活動中來,在真實的自主學習中活學活用。

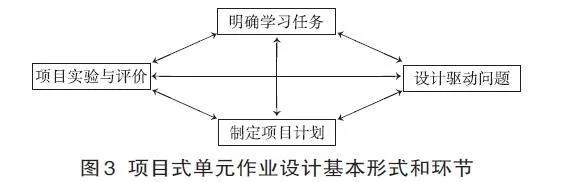

有結構的單元作業設計要體現科學探究的基本形式和環節:提出問題—做出假設—制訂計劃—搜集證據—得出結論—表達交流,針對不同的學習內容可精簡某些環節,重點關注學生的科學思維和科學方法(如圖3所示)。

學生的認識水平和學習能力存在差異,教師要善于引導學生在主動學習的活動中拓展知識面,提升科學素養。學生選擇適合研究的主題進行項目式的合作學習,突出主動探究性,走向深度的研究性學習。

小學科學的項目式學習可以讓學生從“微項目”到“中項目”到“大項目”,從類似于實踐性作業的形式開始入手,逐步提升能力,到最終能夠開展一個長期性的學習,經歷一個比較復雜的研究過程(如圖4所示)。

(二)平臺輻射化,支架多樣化

利用周邊資源為學生提供研究的支撐,使每個小主題的探究都得以持續研究。博物館、圖書館、植物園、周邊高校等場所,從事各行各業的家長、學校共建單位都可能為項目式學習提供豐富資源。引導各班成立由本班級同學組成的“學伴小組”,制定一定的規章制度、分工合作。“項目墻”“家庭實驗場”都是可以開展項目式學習的平臺,也是交流的平臺、成果展示的平臺。

在項目式學習中,教師應根據學生的需要在適當的時機為學生提供支架,在學生解決當下問題后撤去幫助,將學習主動權逐步轉移給學生。以下支架為常用的幾種形式:舉例說明、提出問題、提出建議、操作指導、圖示表格。

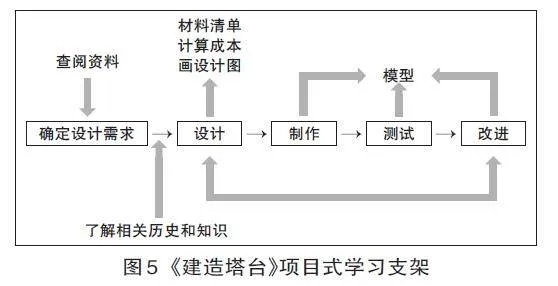

例如,教科版(2017版)小學科學六年級上冊“小小工程師”單元《建造塔臺》一課,學生可能需要以下支架:①了解真正的工程及其建設過程;②工程建設的招標及其流程;③工程建設的設計應考慮的相關問題;④真正的工程設計圖紙是怎樣繪制的。教師為學生提供這些方面的真實資料讓學生進行模仿,讓其在真實的環境中解決真實的問題,經歷真正的探究與學習(如圖5所示)。

四、項目式單元作業實施的流程與評價

(一)流程規范化,實施常態化

項目式單元作業的實施是否高效,取決于作業設計等前期準備工作是否完善。單元作業的流程設計是否合理,直接關系到學生單元作業的質量和完成率。為保證常態化實施項目式的單元作業,單元作業的流程必須反復推敲,做到簡約精練。

例如,五年級上冊“船的研究”單元作業以完成一艘船的制作為核心目標,讓學生經歷“查閱資料—設計—制作—測試—改進”的流程,該流程的設計體現了單元作業完成過程的遞進性。

(二)評價立體化,成果顯性化

單元作業質量評價設置自評、同伴評、師評,多元的評價方式能夠激發學生評價的積極性,并促進學習團隊的融合,能力的相互彌補。教師應為學生提供階段性的和總結性的單元作業成果交流和展示平臺,讓學習的成果顯性化,加強組際交流。這樣,還有利于提升學生語言、繪圖、反思等方面的能力,增強學生學習的自信心。

小學科學的單元整體教學即大單元教學概念,運用項目式教學的方式可以整合課程一單元的教學內容;引導學生綜合運用所學的知識技能,不斷嘗試解決真實的問題,能夠提升學生分析問題、解決問題的能力。項目式單元作業設計將項目式學習形式和探究實踐的學習方式有機地結合起來,使學生主動地把他們的知識技能融入項目,有助于提升學生的核心素養。學生以學科整合的學習方式認知周圍世界,將有效地培養其發現問題、解決問題的能力。

參考文獻

[1]夏雪梅.項目式學習設計:學習素養視角下的國際與本土實踐[M].北京:教育科學出版社,2018.

[2]朱紅.科學實驗的若干創新技法[J].物理教學,2013(11):52-54.

[3]劉娜.單元整體教學的項目化作業實踐策略:以“環境與我們”單元為例[J].湖北教育,2023(2):16-18.