三生視角下文昌東郊椰林農業文化景觀特征解析

摘要

文昌東郊椰林作為海南省第一批重點風景名勝區,是罕見的椰林農業文化景觀,擁有豐富的歷史文化資源,蘊含著獨特的營建智慧、美學特色。通過資料收集,繪制生產、生活和生態“三生”空間分布圖,定性解讀東郊椰林的“三生”空間肌理及景觀要素,包括沙垅地貌上的生態景觀,椰林經濟為核心促動下的生產景觀和線性民居營建下的生活景觀,運用思辨邏輯縱向闡述各要素歷史演變過程,橫向詮釋要素間交融狀況及耦合機制,構建完整景觀識別體系;總結東郊椰林“三生”空間景觀特征,剖析當地居民如何因地制宜改造自然環境,形成高度耦合的“三生”空間交融和諧統一體。

Abstract

As one of the first key scenic spots in Hainan Province, Wenchang Dongjiao Coconut Forest, a rare coconut grove agricultural cultural landscape, has rich historical and cultural resources containing unique construction wisdom and aesthetic characteristics. Through data collection, the distribution map of Sansheng was drawn. The spatial texture and landscape elements of Dongjiao Coconut Forest were qualitatively interpreted, including ecological landscape on sand ridge landform, coconut groves and other economic core belt driven production landscapes, and living landscapes under linear residential construction. Using speculative logic to explain the historical evolution process of each element vertically is expounded horizontally, the blending status and coupling mechanism of the elements are interpreted horizontally, and a complete landscape identification system is constructed. This paper summarizes the landscape characteristics of Dongjiao Coconut Forest, analyzes how local residents transform the natural environment according to local conditions, and forms a highly compatible and harmonious integration of production, living, and ecology.

中圖分類號:TU986 文獻標志碼: A DOI:10.12233/j.gdyl.2024.02.012

Analysis of Agricultural Cultural Landscape Characteristics of Wenchang Dongjiao Coconut Forest from the Perspective of Production-Living-Ecological

LIU Xinjing,ZHONG Huimin,ZHAO Shubin*

基金項目:國家自然科學基金項目(編號:52168002);海南省自然科學基金項目(編號:520RC547)

文章亮點

1)運用“三生”視角從橫縱維度剖析椰林農業文化景觀要素,構成較為普適的識別體系;2)選取罕見椰林農業文化景觀,深入解讀東郊人與天然獨具生態生產功能的椰林,在長期歷史相互作用下形成的“三生”耦合空間。

文章編號:1671-2641(2024)02-0080-07

關鍵詞

三生空間;東郊椰林;農業文化景觀;景觀識別體系;景觀特征

Keywords

Production-Living-Ecological spaces; Dongjiao Coconut Forest; Agricultural cultural landscape; Landscape identification system; Landscape characteristics

收稿日期:2023-09-11

修回日期:2024-02-22

農業文化景觀屬于文化景觀的“有機進化景觀”部分,是人與自然協同發展形成的,具有景觀活態性[1]。2002年,聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations)聯合有關國際組織及國家發起全球重要農業文化遺產(Globally Important Agricultural Heritage Systems,以下簡稱GIAHS)。作為農業文化景觀的特殊類型,GIAHS極大地推動了人們對傳統農業生產系統的保護。

在交叉學科研究視野下,多領域學者分別從生態可持續、經濟與生計、社會與文化傳承等方面剖析了不同農業系統的特征和價值,如復合種養模式中魚鴨活動對稻田生態環境的影響[2~3],農業共生系統對生態農業、觀光旅游等產業發展的影響[4~5],旱作梯田系統中傳統技術的指導作用[6]。綜合研究表明,剖析傳統農業文化景觀特征不僅有助于增加糧食生產和農民收入,且對傳承農業技術、保護生物資源具有重要作用[7]。

生產、生活、生態“三生”空間涵蓋了生物物理過程、直接和間接生產以及精神、文化、休閑和美學的需求滿足等,是自然系統和社會經濟系統協同耦合的產物[8]。國內雖已有大量“三生”空間識別相關研究[9~10],形成了較完善的“三生”功能價值評估體系,但均為對具體的或某一類農業景觀價值特征進行解讀與評價,僅有個別學者對農業遺產“三生”智慧[11]、空間優化[12]和景觀基因[13]進行了研究。尤其缺乏椰林(椰子Cocos nucifera)“三生”空間的全面、分層次的價值特征認知,未形成普適性識別體系及框架。

東郊椰林是海南省第一批重點風景名勝區,享有“海南椰子半文昌,文昌椰子半東郊”之譽,并在2000年榮登“國家名片”。東郊椰林隨沙垅的自然堆積形成不斷變化的景觀地貌,在歷史演變中孕育了獨特的椰風海韻,形成了罕見的椰林農業文化景觀。以“三生”視角解讀東郊椰林農業文化景觀,縱向解讀農業系統“三生”各要素歷史演變過程,橫向詮釋要素間交融狀況及“三生”耦合機制,形成完整的景觀識別體系,促進椰林地域文化的復興,為海南甚至全國同類型農業文化景觀的有效保護和可持續發展提供參考。

1 文昌東郊椰林概況

東郊椰林地處海南文昌東郊半島(圖1),東鄰銅鼓嶺國家自然保護區,西接清瀾港連通高隆灣,南臨南海,北靠八門灣,屬熱帶季風及海洋濕潤氣候;三面環海,地勢低平,平均海拔10 m;淺層地質,土壤以濱海砂土為主,濕度較高,易澇易旱,極適椰子生長。研究區內共有10條貫穿東西的沙垅,其中7條較長且形成時間久遠(圖2),奠定了“三生”空間線性格局的基調。

研究區域范圍大約40 km2,通過文昌市林業局提供的第三次普查數據和地理空間數據云下載的30 m精度的遙感影像數據,運用ArcGIS10.7軟件繪制出東郊鎮“三生”空間分布圖(圖3,表1)。生態空間以椰林和紅樹林為主,生產空間由椰林、魚塘和耕地3部分組成,生活空間由村民根據日常需求于林下搭建的構筑物及活動場所構成。由自然環境所孕育的椰林在人類的改造利用下,逐步形成垅上帶狀民居聚落、垅間潟湖與垅底平地的勞作場所,構成了景觀結構合理、功能完備和價值多樣的復合農業系統,營建了生產、生活和生態緊密交融、不斷耦合的“三生”空間。

2生態景觀

東郊自遠古時代經歷了一系列的地質活動,形成沙垅-潟湖平原濱海地貌,椰林在自然選擇下于沿海一帶生長。后人們適應地形地貌,選育椰子,梳理水系,使得東郊形成了獨特的“紅樹林-潟湖-椰林-沙灘-海洋”景觀格局。

2.1沙垅-潟湖地貌的形成和演變

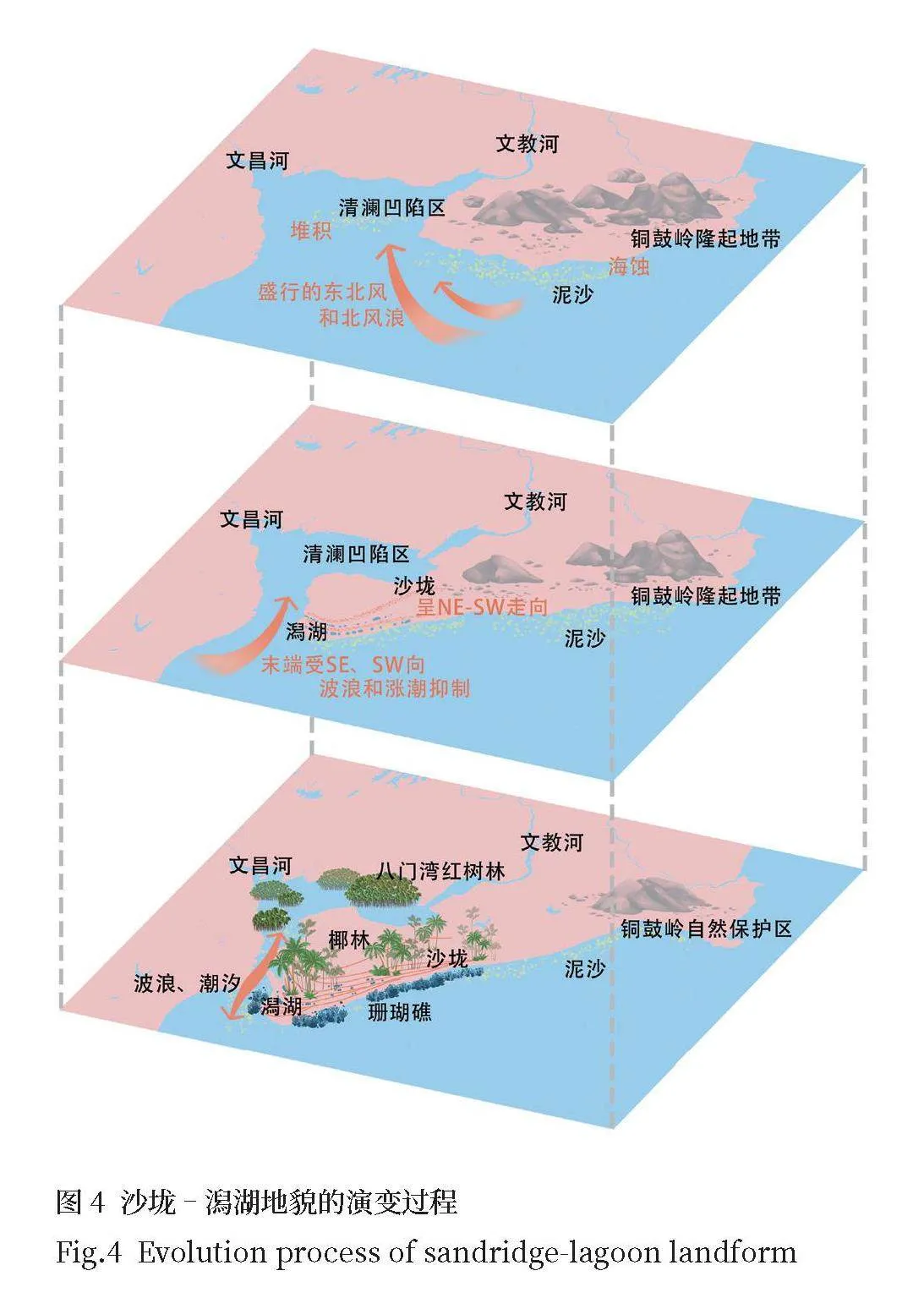

在漫長的地質歷史時期,經過地質的沉積建造、巖漿侵入及火山活動等,海南文昌一帶構成了海成階地[14],其東北隆起地帶組成了海南角-抱虎角-銅鼓嶺基巖岸段,東南部形成清瀾凹陷區,即八門灣潟湖。冰后期隆起帶的花崗巖風化殼遭受海蝕作用形成浪蝕平臺,大量泥沙隨波流在八門灣南部堆積,相繼發育形成多條相互平行的沙堤。

東郊北側的沙堤有一定的膠結作用,呈棕紅色,據14C年代測定,棕紅色砂質物質形成約12 000年前,而東南沿岸潮間帶的珊瑚岸礁形成約5 000年前,由此可以推斷,東郊沙垅歷經7 000多年演變大致完成。隨著人們的活動及海浪潮汐作用,兩岸泥沙不斷流動,港門村前形成幾條含珊瑚碎屑的小沙堤,如今也在緩慢向外延伸[15]。

沙垅發育的過程中,具有規律性更替演化機制,存有潟湖演替景觀。泥沙在海浪的沖擊下,平行堆積到沿岸淺灘處形成水下沙堤;而后沙堤不斷抬升露出水面,在沙地與海岸間形成受潮水影響的潟湖;經過泥沙的持續堆積,中間的潟湖被淤填形成陸地平原[16]。由此可見,潟湖隨沙垅地貌的演化間歇性存在于海岸邊,并伴隨沙垅發育的終止而消散。椰林內的潟湖與外部相通,即現椰林西側仍存有一片潟湖滋養著當地居民[17](圖4)。

獨特的沙垅-潟湖地貌構成了東郊的基底,規律性演替形成線性交替排列的垅上垅下空間,在奠定空間格局的同時,也限制著人們的生產生活。而椰林以其獨特性,打破固有制約,為東郊“三生”耦合提供契機。

2.2椰鄉生態景觀格局

在自然演替下,椰子與東郊沙垅-潟湖地貌創造性地相互促進。椰子最宜在海洋沖積土上生長,且能固土防沙,維持生態系統平衡,提高生物多樣性。人們順應其內在機制,繁育優質椰子,使數萬畝椰林扎根東郊并與周邊環境不斷耦合,構成東郊獨特的景觀格局。

距今100萬年前,亞太地區就已存在椰子。直至4 000年前被馬來群島居民馴化,椰子才漂洋過海抵達東郊半島。與此同時,北側的八門灣在河水沖擊下,形成大片灘涂淤泥,孕育出紅樹林,而南側的珊瑚礁則孕育出麒麟菜Eucheuma denticulatum、海藻床等,形成了“紅樹林-椰林-海洋”的景觀格局雛形。

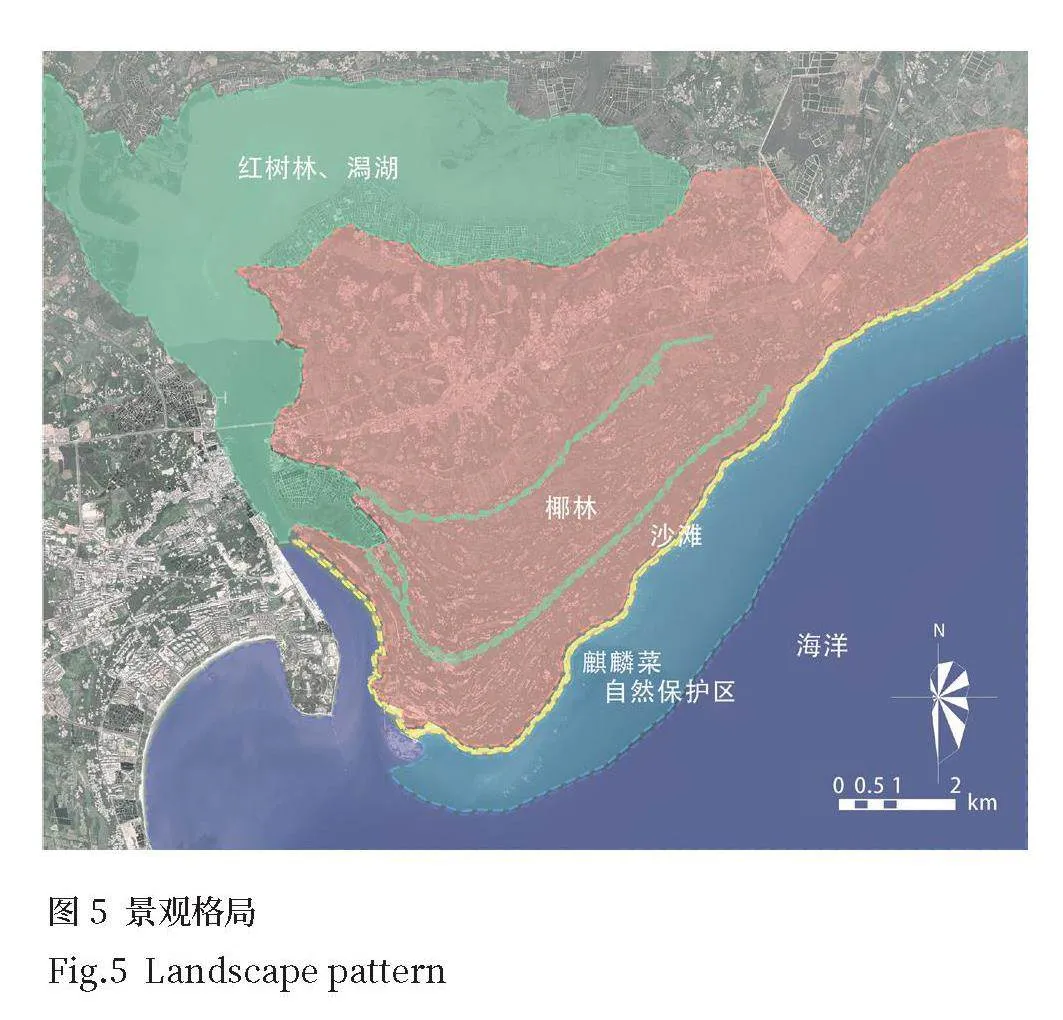

移民進入后,因生產、生活需求,選育椰種廣泛種植,數量高達百萬株,遍布東郊;同時疏導潟湖,形成紐帶連接村鎮、椰林和紅樹林等,構成綠色生態廊道,滋養動植物。由此,東郊半島演變成北側為促淤保灘、固安護堤的紅樹林,中間為熱帶風情的椰林生態群落,潟湖經水口連通二者,南側經沙丘地和岸灘連接海洋的生態格局,即“紅樹林-潟湖-椰林-沙灘-海洋”多位一體的景觀格局(圖5)。

當下,政府大力推動保護地體系建設,東郊將與周邊的銅鼓嶺、麒麟菜和清瀾保護區構成文昌沿海一帶的生態景觀體系,為當地未來可持續發展提供助力。

2.3生態景觀耦合機制

獨特的生態格局影響著生產要素分布和生活空間營建。沙垅-潟湖地貌決定了魚塘、耕地和椰林特定的分布空間:垅間潟湖為漁業養殖提供天然場所,垅底平地適應農作物生長,椰林廣泛分布且全身是寶,林下空間還可進行養殖。生活上,人們順應自然,在垅上修建房屋,沿垅延伸,演變成帶狀聚落,形成獨特的穿堂風院落、水口景觀等。此外,優美的紅樹林、沙灘也助人們休閑娛樂、陶冶情操。

3生產景觀

椰樹作為當地優勢樹種,不僅具備“一物而十用其宜”的生產價值,且能與環境良性循環,推動農牧業發展,促進人們敬椰愛椰習俗的形成。捕魚是移民骨子里的天賦,漁民依托港口出海捕魚,依托豐富水資源進行漁業養殖。二者作為當地的支柱產業,構成了獨特的漁椰景觀。

3.1椰農經濟

人們對椰子的認知隨時間推移不斷加深,從最初的飲汁止渴,到后來全身為寶。同時,人們不斷將椰子與農牧業耦合,構成循環共贏的可持續椰農產業鏈,且營造良好的人居環境,孕育出獨特的椰子文化,促使人椰和諧共生。

椰子自然生長在東郊沿海地帶并向內陸延伸,移民遷入后,發現其易于種植且可掛果百余年,經濟效益高,遂形成種植產業。而農牧業則因貧瘠的濱海沙壤土發展緩慢。唐宋時期,椰雕作為“天南貢品”[18],隨海上貿易的發展需求劇增。村民選育高產的椰種,在房屋周圍種植,構成了線性的“椰林-建筑-椰林”人居空間。此外椰子可防風固土,極大程度上改善當地不宜耕種的情況。

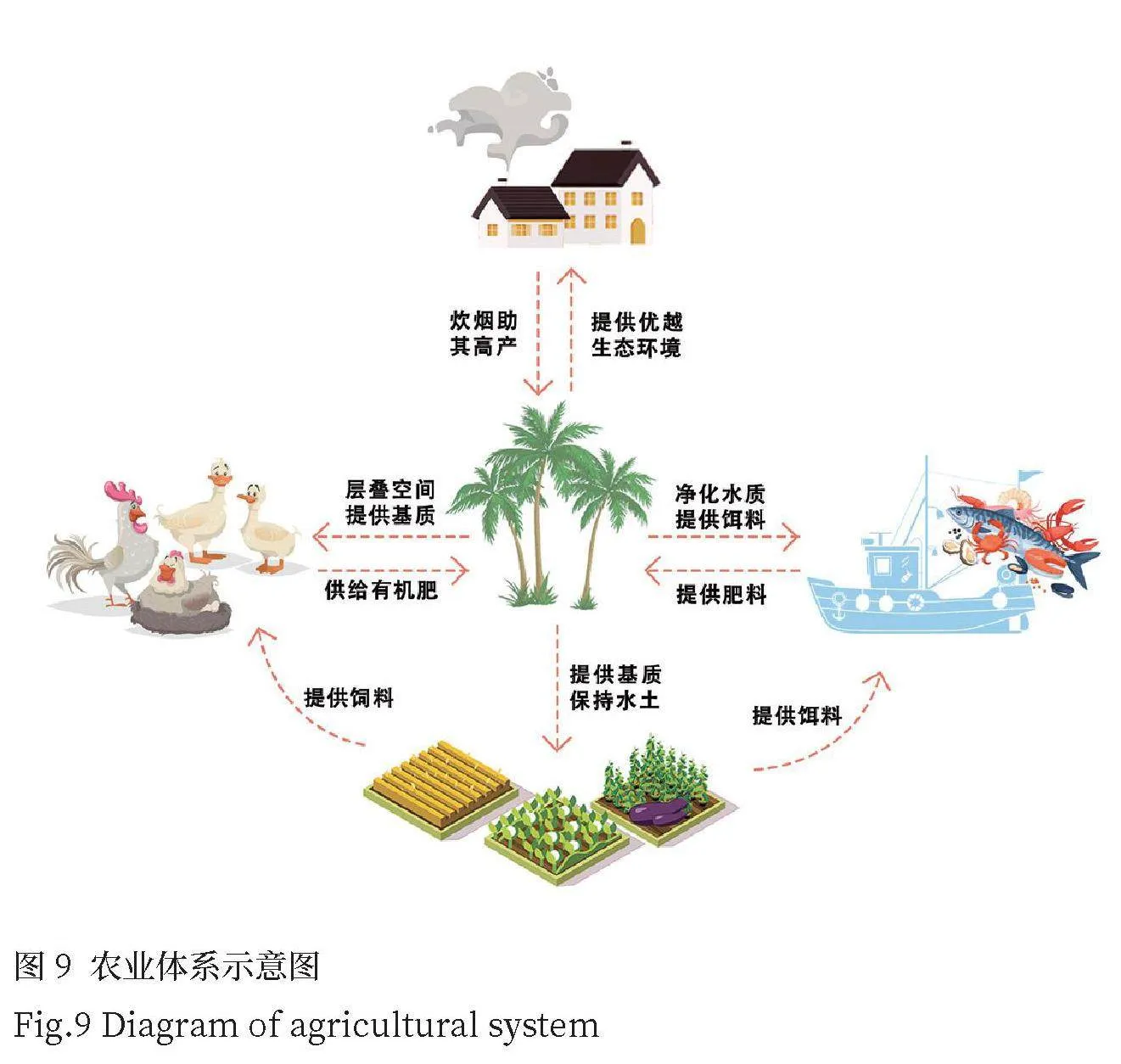

明清時期,椰子產量已成規模且充分融入居民日常生活,椰樹干可造船造屋子,椰汁可做輔食釀酒,椰根入藥有鎮痛安神功效等[19]。同時,占城稻、番薯等作物的引入與林下畜牧業的發展,使得椰、農和牧漸漸交融耦合。其中,椰林作為主體,凈水固土,優化土壤,為農牧業提供基礎,農作物部分供給家禽,家禽提供肥料反饋于椰林,形成了“椰-農-牧”三者循環共贏的農業系統。現今,文昌設立椰子研究所,引進國外優良品種,修建水渠融入漁業養殖,推進農牧業發展,增大農業系統涵蓋面,構建復雜完整的可持續椰農產業鏈。

3.2漁港建設

東郊海洋資源豐富,又依托海南第二漁港清瀾港,具有天然的捕撈場所,并且來此的移民也大多以捕魚為生,因而自古以來漁業都是當地的支柱經濟,并在時代發展中形成獨特的海洋文化,引導人們愛海敬海護海,促進“三生”耦合。

宋元時期,受中原戰亂等影響,大量閩南漁民逃難來到東郊,依托“瓊州之肘腋”的清瀾港進行海上捕撈。自明代羅盤用于航海后,人們不僅通過航道與內陸進行貨物運輸,還將海道向遠洋外疆延伸,帶來異域文化[20]。近代人們梳理潟湖水系,依托椰林凈水,進行漁業養殖,開展腌制、魚粉和魚醬等魚加工。現今,政府擬將清瀾港擴建,將東郊碼頭與其相對,在依托其進行日常捕撈的同時,開展周邊特色旅游航線,如在東郊海域水清沙好的地段進行水下珊瑚觀賞、特色科普等活動,寓教于樂,在傳承海洋精神的同時將農業體系向外延伸。

3.3生產景觀耦合機制

椰林、漁業養殖等生產在供給村民日常所需的同時,也對生態、生活空間產生影響。椰林本身就是重要的生態元素,且與農業、畜牧業形成低影響可循環的農業體系,提高生態系統穩定性;漁業與水共融,因而人民本能地梳理水系、涵養水體。人居空間中隨處可見椰元素:房屋建于椰下,日用品用由椰制成,形成了以“結婚椰”“地界椰”等為代表的椰習俗。此外,海洋是漁業發展的基石,為祈求出海平安,村民營建水口,形成以滿足生產生活需求的水口文化。

4生活景觀

生活景觀是人們依據自身需求改造自然的集中體現。本文通過解讀東郊城的建設情況、村落選址布局、形態以及建筑院落,了解居民如何適應自然進行人居建設,營造舒適生活空間,并進一步分析具有代表性的水口景觀,探索傳統文化背后的深層動力如何促進“三生”耦合。

4.1城郭建置

東漢時期,為鎮守清瀾港這一天然要塞,官府在其東側建立了碼頭城(現名碼頭村)。碼頭城是文昌唯一的護港軍城,距今約2 000年,因城在西面,故將此地取名東郊,在南北朝時毀于賊寇。《咸豐文昌縣志》中記載:“青藍所城,舊在邑志青藍都。明洪年間,千戶陳良督造。”可見洪武年間,陳良領軍在舊址旁修建新的防守御所,面積約4 hm2,取名青頭城,并帶領三十六姓漢民落戶定居,后因戰亂等因素城破敗,但人們依托其逐漸建立出文昌市人口第一大鎮——東郊鎮[21]。由此可見,城郭的建置雖幾經波折最后接近湮滅,可其內在不怕戰亂、英勇無畏的尚武精神鼓舞著后世,推動他們建設美好家園。

4.2村落選址布局

在官軍保護下,人們漸漸進入東郊,最早在碼頭旁搭建糖水茶寮。后因往來交易,茶寮形成市集,出現紅墻商鋪,取名東郊墟,類似的還有上坡墟、建華山墟。隨著閩、粵移民高潮的到來,眾多漢人渡海抵達東郊[22]。據記載,邦塘村一帶在元代就已形成聚落,受地形限制,村落難以橫跨多垅擴張,因而不斷分裂子村,在其周邊垅或順同一條垅延展,由大聚落延伸發展小聚落,從海邊逐漸向內陸擴展。歷經幾百年演變后,東郊形成了如今多條帶狀、少數團狀分布的村落格局(圖2、圖6),展現了人們在適應沙垅地貌及交易需求下的村落演變,體現了先民們的選址營建智慧。

4.3村落形態

民居搭建于高處的沙垅上,具備良好的防洪排水作用,朝向基本垂直于沙垅走向,以求獲取最大程度的采光,整體呈現坐北朝南趨勢。村落入口常以宗祠或祭祀場所為主形成集聚廣場,周圍種植椰子用于美化遮蔭,林下飼養家禽,呈現出椰、村、水和農和諧的村落形態,體現人們基于環境對于居住空間的適應性改造。

4.4建筑院落

此地居民多為移民,其十分注重家族聯系,院落基本在原合院上沿橫向或縱向發展(圖7)。縱向發展形成了極具特色的多進制院落,每進正屋前后門戶相對、形制相仿,并根據需要開設多個路門。橫向發展即在正屋一側或兩側設置橫屋,形成橫屋式院落。院落內正屋一般為三進,供奉祖先的堂屋位于地勢略高的最后一進[23]。

院落延續了我國傳統的“合院式”布局,布局基本為三合式,即院落由正屋與櫸頭、院墻圍合而成。房屋基本為一層磚木結構,早期選用當地火磚、土磚砌墻,后用抗氧化、更耐腐蝕的青磚;選用老齡椰子造大梁,杉木造桁桷;以灰塑、彩繪等工藝來裝飾屋脊、門窗等。院落布局展現了移民對宗族文化的傳承,結合當地建材進行適應性構建,形成了東郊特色日常生活空間。

4.5水口景觀

水口景觀是村落布局的重要一環,寄托了人們的風水信仰,是中原漢文化與東郊環境交融的產物。明代風水師繆希雍在《葬經翼》中稱:“水口乃地之門戶,萬眾水所總出處也。”水口,指某一方水流總出口處[24]。東郊椰林的水口位于西北處,與海洋連接,既是當地居民外出捕撈時的重要航標,亦是村民的門戶和靈魂,關系著村子的興旺發達。因而,人們在水口處廣植樹木形成水口林,營造生機繚繞之氣,修建廟宇樓閣祈求鎮風水保平安。

東郊最具代表性的水口景觀是水尾圣娘廟,其坐落于桃李村。村民在每年農歷的十月十三日至十五日舉行“水尾圣娘”廟會(俗稱“發軍坡”),是對圣娘“救苦救難”的慈善活動的精神信仰,對村落群體起到了社會整合和維系作用[25]。此外,東郊還建有文筆塔、文峯峰,村民希望其能鎮妖辟邪,為往來漁船指明航標[26],也有“重教興文”之意。營建水口建筑傳遞精神內核,引導村民愛護環境,保護海洋,適度捕撈,以文化信仰為推動力促進“三生”耦合。

4.6生活景觀耦合機制

在文化推動下形成的村落布局形態、水口等生活景觀,影響著東郊生態、生產空間。移民的遷入、聚落的形成與發展促使環境的演變,在生態格局注入了人文元素,形成人椰共融的觀念,引導村民敬椰愛椰種椰,改善環境,同時帶來經濟價值。水口文化同樣引導人們種植水口林保護生態。市集的形成及海運的發展,使人們從自給自足到對外貿易,加大椰林種植、漁業養殖力度,提高經濟效益。

5東郊椰林的特點解析

東郊椰林農業文化景觀是獨特自然環境與傳統農耕文化長時間持續耦合形成的,從“三生”視角出發,剖析其空間肌理、農業體系和人居空間特征,詮釋“三生”融合機制,展示東郊農業文化景觀的深層智慧,為其未來可持續性發展提供借鑒。

5.1獨特的空間肌理

八門灣潟湖受東郊北側沙垅東西延伸的抑制,形成了口窄內寬的倒漏斗狀。文昌河與文教河匯入灣內,孕育出我國自然條件最好的紅樹林濕地生境之一。泥沙堆積后,東郊內部也形成沙垅-潟湖地貌,其內滋養出大片的椰林,南側則是不斷運送泥沙構建沙垅的海洋。東郊因其自然運作規律構建出“紅樹林-椰林-海洋”的大環境空間肌理,且永續更新。

移民遷入后,運用傳統風水理念在沙垅上搭建房屋,在民居周圍種植椰樹,在垅間平地耕種農作物,在水系處養殖漁業、蘊養濕地等,形成了多層次緊密排列的椰林、農田、房屋和魚塘水系的橫向弧形線性肌理,以及由“魚塘水系-農田-畜牧-建筑-椰林”構建的縱向肌理。現代科技的進步愈發加大了人們對東郊的干預,使得之前相對孤立的水平垂直生長空間逐步演化成復合的重組空間,即構成了椰林、村落、農田、水系和道路水平線性交錯分布,豎向層疊排列,且不斷交融耦合的空間肌理(圖8),營造了獨一無二的椰風海韻。

5.2共贏的農業體系

組成東郊沙垅-潟湖地貌的主要成分是沖積土、砂土,因而東郊土壤貧瘠,缺乏肥力,同時本地氣候炎熱,臺風多發,易形成洪澇災害,這些導致東郊傳統稻作等農業的發展滯后。自然與椰林的相互選擇及人類一系列農耕活動的改造,成就了獨特的椰林共贏農業體系。椰林的防風固沙,為東郊創造了良好的生態環境,給予人們優越的生存空間,而人居日常的炊煙助其高產。其次,椰樹全年產果且全身具備經濟價值,其中椰糠、椰棕末是良好的基質,可反饋土壤養分。且林下空間可養殖家禽,家禽則為其提供有機肥。此外,椰樹可凈化水質、保持水土,為當地種植農作物、養殖創造條件,農作物也可以用于飼養家禽、魚類。由此,東郊構成了以椰林為核心,連通傳統農業、漁業和家禽養殖業為一體的可持續循環的共贏農業體系(圖9)。

5.3三生同構的椰林人居

經過數百年的發展,椰林成為東郊生態、生產和生活空間的主核心,即居民依靠椰林抵御外界風浪,利用椰林產出經濟效益,搭建椰林民居進行生活。椰林作為東郊發展的物質基礎,最初創造椰語盎然的生態環境,為人們提供了適宜居住的環境,促使移民定居。作為東郊改造的驅動力,移民融合本土元素并向東郊注入中原、閩南等精神內核,創造出獨特的建筑院落、廟宇等文化景觀。而椰林在承擔起居住、耕作和祭祀等功能時,也隨之衍生出與居民休戚與共的“椰文化”。伴隨時代發展,村民與椰林的聯系更加緊密復雜,椰林影響著人們的生產、生活和生態空間,村民則向其中注入人文氣息,改變椰林風貌,兩者相輔相成,是獨特“三生”同構景觀。

5.4三生融合的東郊椰林

郁郁蔥蔥的椰林構建了東郊主要的生態、生產和生活空間,經歲月沉淀后凝聚出的獨特文化影響著人們的生活空間,形成了以椰子為核心的天然協調機制。生態上,椰樹在適應地貌的同時改善地質,與紅樹林、沙灘等共同營造和諧的線性生態肌理,為生產、生活空間奠定基礎。生產上,以椰林為主體連通漁農業,構成可持續循環農業體系,以農田、魚塘等為生態空間添加要素,增加肌理層次,保護生物多樣性,為人們日常起居提供保障,澆筑出獨特椰文化的生活空間。生活上,傳承以敬椰愛椰為代表的民俗文化,創建宗祠廟宇、水口林等景觀,為生態空間凝聚文化氣息,構成東郊復合線性空間肌理;為生產注入生活氣息,促進農業豐收,為循環體系注入人居智慧。

在一定限度內,椰林面積越大,其生產效益越高,生態環境越穩定,村民幸福指數愈高,構成“三生”空間相互促進的共贏體系。東郊形成了以村民為推動力,椰林為核心的“三生”融合空間,其在傳承文化的同時,凝聚時代特性,使之迎上潮流又不失原真,為“三生”進一步交融迸發新的光芒。

6結語

從對東郊椰林農業文化景觀的研究中可清晰了解到,沙垅-潟湖地貌上生長的椰林是“三生”景觀形成的關鍵,椰林的發展受到自然環境限制及不同時代背景下人為活動影響。東郊椰林景觀的發展以椰林無意識地適應當地氣候生長為起點,之后居民有選擇地栽植利用及改造椰林,并賦予其文化內涵與實用價值,如今形成了椰林與文化、生態和旅游等融為一體的“三生”空間。東郊通過適應地形并借助椰林進行場地營建、農耕漁養及營造“三生”景觀,呈現出“椰林-村莊-農田-水系”多元要素融合的景觀格局。東郊椰林農業文化景觀特征的解析對于理解椰林農業文化景觀具有補充作用,未來如何傳承及發展這一珍貴的景觀議題仍需進一步探究。

注:圖2引自參考文獻[15],其余均由作者自繪。

參考文獻:

[1]劉陽. 基于網絡文本分析的廣西龍脊梯田農業文化景觀旅游感知研究[D]. 桂林:桂林理工大學,2018.

[2]張丹,成升魁,楊海龍,等. 傳統農業區稻田多個物種共存對病蟲草害的生態控制效應——以貴州省從江縣為例[J]. 資源科學,2011,33(6):1032-1037.

[3]張劍,胡亮亮,任偉征,等. 稻魚系統中田魚對資源的利用及對水稻生長的影響[J]. 應用生態學報,2017,28(1):299-307.

[4]張燦強,閔慶文,張紅榛,等. 農業文化遺產保護目標下農戶生計狀況分析[J]. 中國人口·資源與環境,2017,27(1):169-176.

[5]蘇瑩瑩,孫業紅,閔慶文,等. 中國農業文化遺產地村落旅游經營模式探析[J]. 中國農業資源與區劃,2019,40(5):195-201.

[6]賀獻林. 河北涉縣旱作梯田的起源、類型與特點[J]. 中國農業大學學報(社會科學版),2017,34(6):84-94.

[7]雷啟義,周江菊,李性苑,等. 黔東南稻作農業文化景觀與糯稻品種的多樣性保護[J]. 中央民族大學學報(自然科學版),2017,26(4):10-15.

[8]黃金川,林浩曦,漆瀟瀟. 面向國土空間優化的三生空間研究進展[J]. 地理科學進展,2017,36(3):378-391.

[9]黨麗娟,徐勇,高雅. 土地利用功能分類及空間結構評價方法——以燕溝流域為例[J]. 水土保持研究,2014,21(5):193-197,203.

[10]陳龍,周生路,周兵兵,等. 基于主導功能的江蘇省土地利用轉型特征與驅動力[J]. 經濟地理,2015,35(2):155-162.

[11]張海強,陳穎思,郭明友. 風景園林視角下的興化垛田農業遺產“三生”智慧研究[J]. 廣東園林,2020,42(1):75-79.

[12]郭婉琪,王順濤,李暉,等. 基于“三生空間”判別的珠三角基塘藍綠空間體系優化研究[J]. 園林,2022,39(3):113-121.

[13]祝玉蘭,陳娟,嚴興佩,等. 生態智慧視野下元陽哈尼稻作梯田系統景觀基因研究[J]. 西南林業大學學報(社會科學),2023,7(1):62-71.

[14]司徒尚紀. 海南島歷史上土地開發的研究[M]. 海口:海南出版社,1992.

[15]王寶燦,陳沈良,龔文平,等. 海南島港灣海岸的形成與演變[M]. 北京:海洋出版社,2006.

[16]潘瑩,白佳鈺,施瑛. 適應沙垅地貌的潮汕民系濱海聚落景觀分析[J]. 風景園林,2020,27(6):108-114.

[17]張莎瑋,曾琦,黃惠子. 珠江三角洲沙田文化景觀中的堤圍與聚落研究[J]. 廣東園林,2020,42(4):27-32.

[18]邢益森. 東郊椰鄉文化[M]. 海口:南海出版公司,2012.

[19]文昌市地方志編纂委員會. 文昌縣志(1996-2010)[M]. 北京:方志出版社,2020.

[20]文昌市地方志編纂委員會. 文昌縣志[M]. 北京:方志出版社,2000.

[21]程昭星. 文昌華僑之鄉書系·將軍篇[M]. 海口:海南出版社,2016.

[22]李婧. 海南島傳統聚落及民居文化地理研究[D]. 廣州:華南理工大學,2020.

[23]賈俊茹. 海南文昌近代民居空間形態研究[D]. 武漢:華中科技大學,2010.

[24]孫明. 徽州古村落水口景觀構建與解讀[D]. 合肥 :合肥工業大學,2010.

[25]蒙樂生. 行走文昌——深度解讀「以文為昌」[M]. 海口:南方出版社,2012.

[26]閻根齊. 海南建筑發展史[M]. 北京:海洋出版社,2019.

作者簡介:

劉鑫晶/1998年生/女/江西南昌人/海南大學(海口 570228)/在讀碩士研究生/專業方向為熱帶風景旅游資源開發利用

鐘慧敏/1997年生/女/云南昆明人/碩士/海南大學(海口 570228)/專業方向為熱帶風景旅游資源開發利用

(*通信作者)趙書彬/1970年生/男/黑龍江林口人/博士/海南大學(海口 570228)/副教授/研究方向為熱帶風景旅游資源開發利用/Email:zhaoshubin313@126.com