文化傳播視角下國際中文教材中當代文化語料選擇策略探析

摘要:在建設社會主義文化強國、推動中華文化“走出去”的背景下,國際中文教育對傳播中國文化起著關鍵作用。為了講好中國故事、傳播好中國聲音,向世界更好地展示真實、立體、全面的中國,國際中文教育不僅要傳播中華優秀傳統文化,更要傳播中國充滿生機的當代文化。中國當代文化的內涵是不斷發展與豐富的,因此國際中文教材中的文化語料也應與時俱進,推陳出新。即使選用公認的經典教材,教師在實際教學中也應根據學生的水平,對課文內容進行相應的補充與調整。文章結合文獻資料和實際案例,從文化傳播的視角對國際中文教材中的當代文化語料進行分析考察,發現存在以下需要重點關注的問題:國際中文教材中的當代文化語料尚未形成完整體系,文化內容需不斷與時俱進,推陳出新;傳統教學內容已無法完全滿足中國當代文化傳播的需要。通過綜合分析,文章總結出國際中文教材中當代文化語料的選擇策略:在立足當代的前提下兼顧古今;以普適性為原則;以代表性內容為切入點。

關鍵詞:文化傳播;國際中文教育;文化語料;中國當代文化;選擇策略

中圖分類號:G206 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2024)07-0045-03

2023年10月召開的全國宣傳思想文化工作會議,首次提出習近平文化思想[1]。習近平總書記強調,要“著力加強國際傳播能力建設,促進文明交流互鑒”。隨著中國的國際地位日益提升,越來越多的國際友人希望認識和了解當下的中國文化。通過適合的渠道、恰當的方式將中國當代文化傳播出去,成為當前的重要課題。當代中國是歷史中國的延續和發展,當代中國思想文化也是中國傳統思想文化的傳承和升華[2]。中國當代文化在不斷地發展變化,文化的內涵也在不斷地豐富[3]。在傳播中國當代文化時,不能只停留在知識性、概念性層面,必須強化對中國當代文化深層內涵的闡釋[4]。

國際中文教育是傳播中國當代文化的重要平臺。目前,國際中文教育對當代文化的重視程度不斷提高,但傳播的多是知識性、概念性內容,這使得學習者不易對中國當代文化產生具體的感受和深入的了解。因此,加大對文化深層內涵的闡釋力度,加強對中國當代文化的傳播,增強學習者的文化認同感,成為當務之急。

一、國際中文教材中的中國當代文化

國際中文教材是傳播中國當代文化的重要載體。好的教材能夠激發學習者的興趣和動力,引導學習者加深對中國當代文化的理解,從思想上與當代中國建立深層聯系。

(一)語言類教材中的中國當代文化

目前,國內通行的國際中文教材大都包含中國當代文化的內容。“十一五”國家級規劃教材《博雅漢語》,在編寫過程中注重將語言學習和文化學習相融合,是教育部認定的高質量教材。本文以該教材為例,對語言類教材中的中國當代文化的語料選擇進行分析。

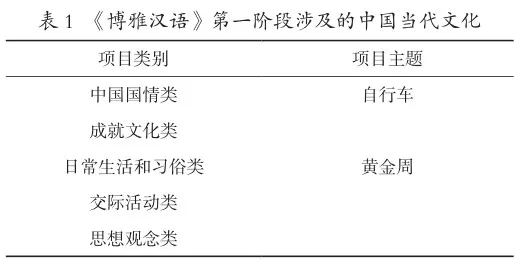

《博雅漢語》共9冊,分四個階段。第一階段僅有2篇課文涉及中國當代文化,因為初級階段的教學目的主要是讓學習者掌握基礎的語音、語法和句子(見表1)。

ab94cc9197db4b1e886557d38ebd2db9

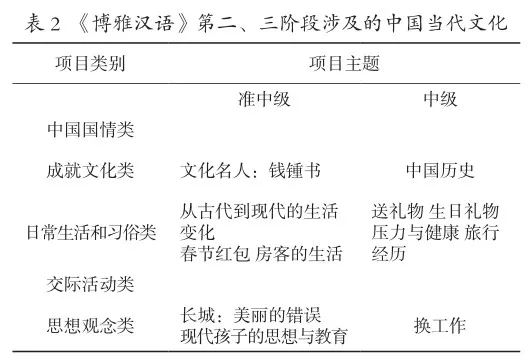

ab94cc9197db4b1e886557d38ebd2db9第二、三階段有12篇課文涉及中國當代文化,其中有3篇與思想觀念相關,但沒有涉及社會交際和中國國情的課文(見表2)。

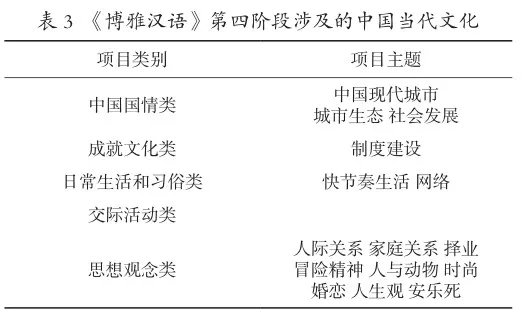

第四階段有15篇課文涉及中國當代文化,以思想觀念類居多,這符合由表及里、由淺到深、由少到多的學習規律(見表3)。

可以看出,在《博雅漢語》第一階段中,中國當代文化內容占比僅約6.9%;第二、三階段占比有所增加,約41.38%;第四階段占比最大,約51.72%。這基本符合先掌握語言,再逐步了解文化內涵的學習規律。同時可以發現,該教材存在局限性,即涉及思想觀念的課文篇數多,而交際活動類完全沒有涉及。此外,該教材最后一次修訂時間為十年前,部分有關中國當代文化的內容稍顯過時。

(二)文化類教材中的中國當代文化

現階段,文化類教材的內容多以傳統文化為主,對中國當代文化的闡述較少。但不少學習者希望接觸介紹當代中國人的禮儀和道德標準的文化教材,因為這可以幫助他們了解當代中國[5]。

《中國概況》和《中國概況教程》是比較適合學習者初步了解中國當代社會基本情況的文化教材。《中國概況》的文化語料豐富,包括11個方面,可以引導學習者多角度、多方面地了解中國社會[6]。該教材的所有章節都附有與課文內容相關的網址和書目,方便學習者課余拓展知識、加深理解。《中國概況教程》則重點介紹了中國當代文化,涉及中國政治、經濟、社會等方面的變化[7]。該教材展示了國家已公開的部分數據,如2001—2005年城鄉人民幣儲蓄余額、增長速度及2005年全部金融機構本外幣存貸款全款等。除此之外,還加入了對制度文化的介紹,設有專門的章節介紹中國的金融業、保險業等當下發展較為迅猛的產業,這在文化類教材中是較為少見的。

總體來看,常見的國際中文教材或多或少都涉及一些中國當代文化,但語料較為分散,尚未形成完整體系,學習者無法通過國際中文教材對中國當代文化產生更深入的感悟和理解。如何把國際中文教材中的文化內容設計得生動有趣,更具時代性和實踐性,值得探索。

二、國際中文教材中文化語料的選擇策略

國際中文教材中文化語料的選擇直接影響教材水平和教學質量。選擇文化語料時,應站在學習者的角度,科學合理地進行考量。除了要考慮學習者的興趣點和學習需求,還要考慮如何讓學習者真正理解教材中的文化內容。

(一)在立足當代的前提下兼顧古今

當代中國發展日新月異,許多學習者被中國當代經濟、文化、科技等方面的成就吸引,進而產生了學習興趣。國際中文教材必須立足于當代文化和主流文化,向世界介紹中華民族的今天[8],描繪中國當代文化的整體圖景,展現當代中國人的精神風貌。國際中文教材中文化語料的選擇,要注意展示出中國文化自古至今的承繼性,避免厚古薄今。

以系列教材《快樂漢語》為例,該教材每個單元都有中國文化專題頁,所選文化語料不僅體現出中華傳統文化的內核,還對當代中國的發展進行了深入描述。教材配套的教師用書中設有“文化背景知識介紹”,詳細說明了教材中有關中國文化的知識點。如課文《我的生日》,教師用書具體介紹了中國人如何慶祝生日,展示了中國人誕辰禮、壽禮的禮儀習俗[9]。這有利于學習者深入了解中國傳統文化是如何在當代社會延續和發展的,從而形成較為清晰的文化思想脈絡。總體來看,這套教材文化內容豐富,在文化語料的選取上充分考慮到學習者的興趣和需求,以介紹中國當代文化為主,同時沒有缺失對傳統文化的關注,值得肯定和借鑒。

(二)以普適性為原則

國際中文教材如果一味強調中華文化的優越,凸顯文化差異,不僅會引起學習者的焦慮,還會掩蓋文化之間的共性。因此在選擇文化語料時,要注意文化之間的趨同傾向。如在編寫面向泰國學習者的教材時,要適度考慮佛教的影響力,可增加一些與宗教相關的詞匯,適當介紹佛教在中國的發展情況。這樣不僅可以讓學習者在頭腦中構建文化聯系,還更利于他們理解和接受不同文化之間的差異[10]。

要想達到良好的文化傳播效果,選擇文化語料時還應盡量體現民族性和世界性,提出具有普遍意義的核心價值,使傳播內容更加符合世界各國人民的普遍心理。例如,大多數國家的文化中都有長久和平、共享繁榮等和諧理念,國際中文教材的文化語料可以闡釋什么是“和平共處”“和而不同”,可以提及家庭和美、鄰里和氣等,這些蘊含“和諧”的詞句具有普適性,容易為學習者理解與接受,符合大多數學習者的心理期待。總之,選擇具有普適性的語料,更易獲得學習者的理解與認同,能夠有效增強文化傳播的滲透性,提升文化傳播效果。

(三)以代表性內容為切入點

不少學習者將學習與自身發展聯系在一起,期望通過學習來提升個人素養,獲取經濟收益或社會回報。因此,國際中文教材在編寫時應從學習者進行交際實踐和自我職業發展的需求出發,展示和介紹中國當代文化的代表性內容。

展示當代中國的發展現狀。許多學習者受本國媒體宣傳報道的影響,對中國的印象多為負面,他們來到中國后往往才發現真實的情況恰恰相反。因此,國際中文教材應突出呈現中國當代社會的繁榮發展,如科學技術成果、新型工業發展進程、高鐵建設、全民教育等。

展示當代中國人的生活方式。中國經濟社會發展取得了巨大成就,社會文化也發生了深刻變化。如今,人們習慣利用節假日外出旅游;將閑置資金用于投資理財;大量農民工進城務工,企業合規師、易貨師、碳排放管理員等新興職業出現;越來越多的年輕人離開一線城市,選擇在二、三線城市定居;寵物在普通家庭中的重要性不斷上升等。這些均可作為國際中文教材的文化語料。

展示當代文化產業的成果。把文化產業的成果融入國際中文教材中,有助于消除學習者對中國當代文化的距離感和陌生感,有助于提升中國當代文化的傳播效果。比如,將莫言、劉慈欣等當代作家的文學作品引入教材,讓學習者知道中國當代文學不只有現實主義題材,還有魔幻主義、科幻小說等。此外,紀錄片《舌尖上的中國》很好地展現了中國人對美食和美好生活的追求,充滿人文氣息,非常適合作為國際中文教材的文化語料。

三、結語

促進中外文化深入交流,推動中國與世界各國的合作,是時代賦予國際中文教育的重要使命。構建完善的文化語料體系,制訂切實可行的文化語料選擇策略,能進一步闡釋中國當代文化的內涵,促進中國當代文化在世界的傳播,幫助世界了解真實、立體、全面的中國,進一步提升中國文化的國際影響力。

參考文獻:

[1] 本報評論員.深入學習貫徹習近平文化思想[N].人民日報,2023-10-11(1).

[2] 習近平.在紀念孔子誕辰2565周年國際學術研討會上的講話[EB/OL].新華網,(2014-09-24)[2023-11-24]. xinhuanet. com//politics/2014-09/24/c_1112612018_2.htm.

[3] 李春雨.中國當代文化傳播與漢語國際教育[M].北京:文化藝術出版社,2020:18.

[4] 榮躍明,鄭崇選,饒先來.當代中國文化發展的邏輯[M].上海:上海人民出版社,2019:35.

[5] 周小兵,羅宇,張麗.基于中外對比的漢語文化教材系統考察[J].語言教學與研究,2010(5):3-6.

[6] 郭鵬,程龍,姜西良.中國概況[M].北京:高等教育出版社,2011:121.

[7] 肖立.中國概況教程[M].北京:北京大學出版社,2009:68.

[8] 李曉琪.對外漢語文化教學研究[M].北京:商務印書館,2006:400.

[9] 李曉琪,羅青松,劉曉雨.快樂漢語教師用書:第一冊[M].北京:人民教育出版社,2014:72.

[10] 趙宏勃,朱志平.非漢語環境下文化教學內容的分類與選擇:以《泰國中學漢語課程大綱》為例[J].國際漢語教學研究,2015(4):40-45.

作者簡介 熊菁,副編審,研究方向:出版傳媒、文化傳播、語言教學。