美國高校科技通識課程設置的經驗和啟示

[摘 要] 作為全球頂尖高校和通識教育改革的策源地,美國哈佛大學和斯坦福大學開展了多輪通識教育改革,建立起了重視科學技術、結構完備的通識教育體系,為我國高校緊跟全球化時代發展與變遷的腳步、重塑科技通識課程提供了參照。本研究基于課程大綱、學生手冊及文獻資料,分析兩所高校科技通識課程的歷史沿革及現實情況,總結其科技通識課程設置的先進經驗。研究發現,美國高校科技通識課程設置在目標理念上,致力于培養具有科學精神、能夠進行科學決策的世界公民;在主題選擇上,立足歷史和社會背景,面向未來,聚焦全球性科學議題;在內容組織上,提倡跨學科和案例學習,以驅動性問題整合課程。借鑒其經驗并立足我國高校的特點,我國高校在進行科技通識課程改革時,應明確科技通識課程定位,基于國情、校情更新課程目標理念;突出學科融合和專業交叉,把握科技發展動態和國際競爭焦點;遵循思維進階和實踐邏輯,構建科技通識課程內容的整合式框架。

[關鍵詞]美國高校 科技通識課程 通識教育 課程設置

[中圖分類號] G53/57 [文獻標識碼] A [ DOI ] 10.19293/j.cnki.1673-8357.2024.03.005

高校通識教育(General Education)是面向所有大學生普遍施行的有共同內容的教育,其目的是促進學生全面發展,使其成為一個具有主體性的、完整的人[1]。技術—產業發展和新技術—科學(techno-sciences)的興起重塑了全球范圍內各國國際競爭力的評判標準[2],21世紀以來,強調跨學科、實用性以及社會責任已成為重振大學通識教育的共識。為培育高質量科技人才,幫助學生應對未來社會科學與技術的各種挑戰,各國高校不斷推進通識教育改革,將科學技術和工程科學的基本內容融入通識課程,以期提升學生的科技素質,深化學生對科學與技術的認識和理解,不少高校已逐漸形成了主題豐富、意蘊深刻且與時俱進的科技通識課程體系,并在課程設置的目標理念、主題選擇、內容組織等方面積累了較為成熟的經驗。

目前,學界對于高校科技通識課程的概念、內涵缺乏統一的界定,但已就其要素、特征展開廣泛的討論。從性質上看,高校科技通識課程作為通識課程的一部分,在高等院校課程體系中屬于非專業性的課程[3];從對象上看,高校科技通識課程廣泛面向所有大學生開設;從內容上看,高校科技通識課程傳授的是具有廣泛性和非專業性特點的科學技術知識[4];從目標上看,高校科技通識課程以提升學生的科技素質為導向,旨在培養學生對于科學與技術的一般性理解,幫助學生了解科學技術與生活的關系[5]。綜合上述分析,本研究將高校科技通識課界定義為,在主修課(major)或者專業課(specialization)之外,面向所有大學生開設的,以培養學生對科學與技術的一般性理解為目標的科學與技術領域相關課程。

美國哈佛大學和斯坦福大學作為全球頂尖高校和通識教育改革的策源地,經過多輪通識教育改革,建立起了重視科學技術、結構完備的通識教育體系,在科技通識課程建設的過程中積累了豐富的經驗,是國際高校科技通識課建設中較為先進的案例。目前,在國內高校中,科技通識課程已成為通識課程體系中的普遍組成,但仍存在諸多問題,不利于大學生科學素質的提升和科技創新的發展[6]。為促進我國高校緊跟全球化時代發展與變遷的腳步,推動科技通識課程改革,有必要對上述先進案例進行梳理、提煉并深入研究,為我國科技通識課程建設提供借鑒。

1文獻綜述

目前,有關高校科技通識課程的國內外研究多基于特定科技通識課程,總結其教學設計經驗與實踐路徑,在課程建設層面,強調強化課程之間的協同合作[7];課程內容層面,突出跨學科視角,強調科學本質、科學過程以及科學發現[8-9];教學組織層面,強調采取多元化教學模式和案例教學,設置專題討論[8];學習評價層面,強調設定明確的預期學習成果,構建多層次考核方式[10]。

國外研究還圍繞科技通識課程目標和內容展開討論。柯蒂斯·W. 考克斯(Curtis W. Cox)調查發現,與專業課相比,科技通識課程目標更多地指向讓學生認同科學技術與社會的相互關系,將課堂所學與現實世界問題聯系起來[5]。瑪格麗特·肯尼迪(Margaret Kennedy)則將高校科技通識課內容描述為“一般性知識”,是“關于我們生活的世界以及人類與環境的關系的基本事實”[4]。

國內研究還涉及以下兩種。第一,基于學生科技素質和科技通識課程現狀提出改革策略。有研究發現,我國高校文科生科學通識課程存在忽視科學素質培育、課程體系構建不完善、教學缺乏吸引力、評價缺乏特色等問題[6];針對大學生科學素質水平偏低、參與科學研究和科技活動意愿較低的情況,有研究強調要改良教學方法,將時代經典融入教學,注重科學精神的培育[11]。第二,基于通識教育理念探索科技與人文取向的融合,強調要建立跨學科課程,增加學生接觸科學概念的機會,要將科技史融入中國特色通識教育體系,促進學生對科學技術進步意義的理解,緩解專業教育造成的廣度不足、社會性欠缺的矛盾[12-13]。

此外,還有部分研究聚焦哈佛大學、斯坦福大學等國外頂尖高校,從較為上位的視角關注其通識教育和通識課程[14-16],其中亦涉及科技通識課程的有關線索,為了解國際高校科技通識課程的理念目標、性質地位及歷史沿革情況等提供了豐富的資料。

綜上,當前研究在對象上多寬泛地著眼于高校通識課程,缺乏對科技通識課程建設情況的細致、深入討論,前瞻性不足;在內容上關注科技通識課程的教學設計和實施路徑,尚未給予科技通識課程設置情況特別關注,深度不足。

因此,本文采用案例研究法和文本分析法,基于哈佛大學、斯坦福大學通識教育相關著作與期刊文獻,以及兩所大學官方網站中通識教育課程模塊公示的《通識教育課程方案》、歷年《通識教育課程大綱》及《學生手冊》等數據資料,首先從科技通識課程的縱向歷史沿革出發,在社會進步和通識教育課程改革的大背景下,探查兩所大學科技通識課程產生、發展、變革、更新的歷程。其次,橫向描述兩所大學科技通識課程的現實情況,把握其科技通識課程在課程體系中所處的位置,呈現其課時與考核要求,并結合課程大綱文本,從目標理念、主題選取、內容組織三方面把握其課程設置的先進經驗。最后,基于總結的經驗,結合國內高校科技通識課程建設的現實情況和現存問題,為我國高校科技通識課程建設提供針對性的改進對策,使我國高校科技通識課程改革落地增效,讓大學生科技素質提升有據可循。

2兩所高校科技通識課程設置的歷史沿革和現實情況

2.1 歷史沿革

進入21世紀后,世界瞬息萬變,知識日新月異,新的學科和方法論不斷涌現,科學與技術的重要作用受到廣泛認同,20世紀70年代美國實行的本科核心課程已不適應時代的發展。

2001年,哈佛大學校長勞倫斯·亨利·薩默斯(Lawrence Henry Summers)將改革核心課程、重振通識教育作為課程改革的重要使命,特別強調要為課程注入更多的科學(尤其生物學)、數學和國際性內容,同時使通識教育課程更跨學科、更實用。隨后在2004—2007年的方案計劃階段,哈佛大學再次特別強調要進行科學教育課程改革,增設新科學課程[17]。2007年后,“生命系統科學”“物質世界科學”成為哈佛大學通識教育新課程體系的重要模塊,前者涉及胚胎干細胞研究合法性、人類克隆倫理性等時代性公共議題,旨在介紹與生命系統有關的概念、事實,及其與學生現實生活的聯系,為學生未來適應由生命系統科學和工程進步所驅動的生活提供有益的信息和決策工具;后者則指向學生對人類賴以生存的世界、宇宙運行規則的掌握,意在使學生認識到物質世界的科學進步對人類社會的深遠影響,為適應變革做好準備[18]。2019年,“科學、技術與社會”正式成為哈佛大學通識教育重要模塊。此后,經過幾年的商議、調整和更新,哈佛大學形成了主題多樣、理念先進的科技通識課程體系。

斯坦福大學的通識教育亦是其本科教育的重要組成部分。早在1987年,學校便將“實用教育”的特色與重基礎的通識教育緊密結合,強調為學生提供人文社會科學、自然科學、數學、技術等多學科的廣博知識是通識教育的重要目標[19]。自2013年起,“科學方法與分析”正式成為斯坦福大學通識教育“思考與行為方法”課程模塊下屬的8類課程之一。其中特別強調了幫助學生學習和分析科學方法、了解自然科學的研究對象和發展過程的重要性,其科技通識課程每年更新,當前數量已超過300門,涵蓋太空、動植物、旅行、海洋、醫學等數十個與學生生活實踐、參與全球治理息息相關的主題,為學生提供了極為豐富的科技通識課程資源,為培養其科學精神和科學決策能力奠定了堅實的基礎。

2.2 現實情況

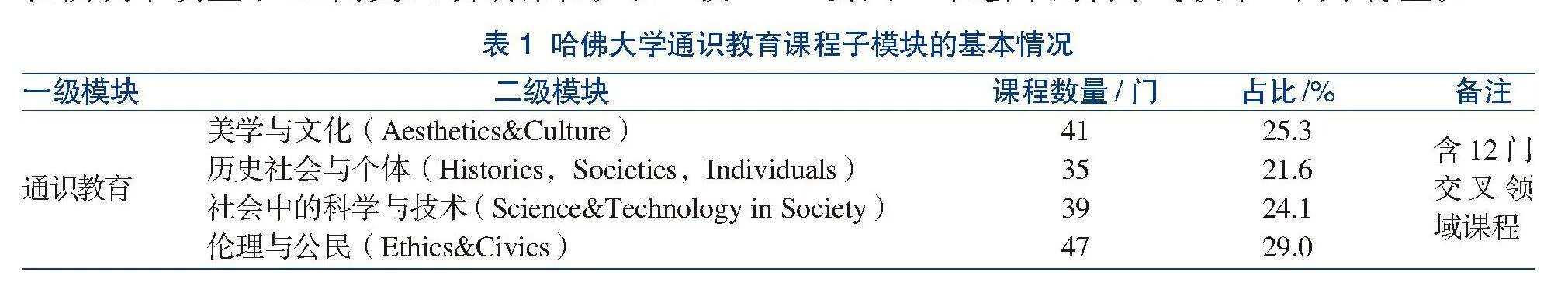

哈佛大學當前實行的是2019年新推出的通識教育課程方案,這版課程方案將本科生的所有課程劃分為通識教育、分布式必修、學院必修三大模塊,其中通識教育模塊旨在為學生的明智生活做準備,學分占畢業學分的30%至40%[20]。其下又細分為4個子模塊,具體情況見表1。由表1可知,各模塊課程分布在數量上較為均勻,且新一輪通識教育課程十分注重學科領域之間的聯系,在4個通識課程模塊中設置了12門交叉領域課程。以“技術倫理:人工智能、生物技術和人性的未來”這一通識課程為例,該課程同時擁有“倫理與公民”“社會中的科學與技術”兩個標簽。

在每個子模塊下,所有本科生均需選修至少1門課程。合計所選的4門課程中,有3門必須進行嚴格的等級評價(letter-graded),另外一門課程經主講老師的許可,可采取及格或者不及格的評分制度(pass/failoptions)[21]。

其中,“社會中的科學與技術”模塊課程(STS課程)在所有通識教育課程中占比為24.1%,該模塊下共有39門課程(2019—2020年該模塊課程為25門),按照梳理的通識課程內涵和判定標準,其中37門屬于本研究所指的科技通識課程。

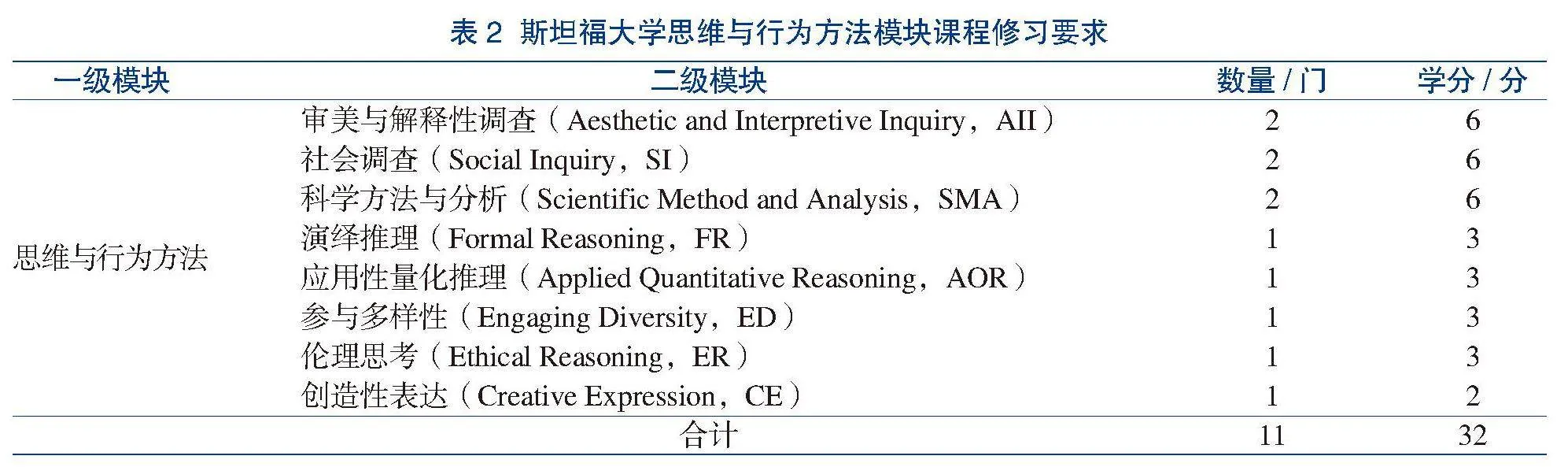

自2013年秋季學期起,斯坦福大學開始實施新的通識教育課程方案,包括思維與行為方法(Ways of Thinking/Ways of Doing)、有效思考(Thinking Matters)、寫作與修辭(Writing and Rhetoric)、外語(Foreign Language)4個模塊。其中,思考與行為方法模塊包含8類通識課程,該模塊學分占畢業學分要求的25%。其修習要求如表2所示[14]。

學生必須選修2門SMA課程,并要達到一定的考試等級。SMA課程強調領域間的互通性,涉及自然科學、物理科學、地球科學、工程科學,以及與物理、自然有關的社會科學等領域,旨在改善、提高學生的理解力,鼓勵學生探索人類統治自然界的方法,提升其對秩序的理解,使學生獲得科學方法與分析的知識技能。學校還專門為非科學與工程專業的學生開設了一些能夠滿足SMA課程修習要求的先修課程。

3兩所高校科技通識課程設置的先進經驗

3.1 目標理念:培養具有科學精神、能夠進行科學決策的世界公民

隨著全球范圍內新產業和經濟形態的不斷涌現,社會的復雜性、多變性和不確定性日益增強,國際競爭加劇,美國在全球化社會中的霸權地位受到挑戰,這使得美國大學通識教育人才培養目標由“服務美國社會”轉向“以服務美國社會為基礎制勝全球競爭”[15],其通識課程的目標理念清晰地指向培養具有科學精神、能夠進行科學決策的世界公民,建構起了涵蓋科學知識、科學能力以及科學態度、科學責任的多維目標體系,并以此統領課程設置的全過程和全環節。

3.1.1培養學生求真務實、敢于創新、勇于質疑的科學精神

自美國科學社會學家羅伯特·金·默頓(Robert King Merton)提出普遍性(Universalism)、公有性(Communism)、無私利性(Disinterestedness)和有條理的懷疑論(Organized Skeptcism)4條現代科學的精神氣質后,隨著西方科學社會化和社會科學化的深入融合[22],求真務實、敢于創新、勇于質疑等科學精神的培育成為美國高校育人的重要傳統。哈佛大學和斯坦福大學將學生科學精神的培養視為科技通識課程設置的重要目標理念,強調學生要了解科學技術理念與實踐的社會、歷史背景,形成正確的價值觀念,堅守正確的價值取向,作出合理的價值判斷。上述理念更是切實滲透在學生科技通識課程內容的學習中,內化在學生的科學意識中,物化在學生的課程成果中,凝結在學生的探究實踐中。例如,哈佛大學的“改變我們世界的偉大實驗”(編號Gen Ed 1037)課程帶領學生重溫了10項開創性的科學實驗,幫助學生認識重要科學實驗在科學技術發展歷史脈絡中的價值,引導學生體驗科學家工作的精神,還要求學生反思如何通過自己的努力重塑世界。

3.1.2培養學生學會科學決策、應對未來挑戰所需的科學知識、技能與方法

為應對信息技術和產業變革背景下不斷迭代更新的人才需求,美國高校將幫助學生學習和掌握科學方法、推動學生參與科學實踐視為科技通識課程重要的目標導向,要求學生基于科學知識,運用科學思維進行實踐調研,分析、比較、驗證、質疑、批判、論證科學觀點,從而得以從容面對社會中紛繁復雜、真假難辨的科學與技術信息。哈佛大學的科技通識課程強調學生要利用科學方法評估當前以及未來創新的前景和陷阱,開設了“政策與社會中的數字”(編號Gen Ed 1173)課程,教授學生批判性地評估、求證政策制定時所使用的數據和模型。斯坦福大學亦將“提高學生分析與綜合自然界和人類社會科學信息的能力,提出戰略性問題,評估經驗性證據”作為科技通識課程的目標,開設了“科學方法與偏見”(編號MED 73N)等課程,向學生介紹基本的科學方法,鼓勵學生在避開偏見的前提下開展科學實踐。兩所高校均從“如何認識”向“如何做”層面進發,和時代同進步共發展,力求培養學生具有共通性的、可遷移轉化應用的科學技能,孵化復合型人才。

3.1.3強調學生的科學身份認同,推動學生以主體身份參與全球治理

塑造學生全球治理能力、培育全球化人才已成為當下美國大學通識教育實施的重點面向[15]。本研究對哈佛大學科技通識課程目錄中出現的高頻詞進行分析后發現,有67.6%的課程名稱及內容都出現了“we”“us”或“our”等信息,彰顯了全球化背景下美國高校對于培養世界公民的高度重視。其科技通識課程圍繞“我是誰?”“我想知道什么?”“我為什么要關心?”“我在世界發展變革、環境變化中處于什么位置?”“我應當發揮怎樣的作用?”等一系列問題展開,開設“祖先:我們從哪里來,我們為什么關心?”(編號Gen Ed 1014)、“我想知道為什么:科學是一種好奇的文化”(編號Gen Ed 1190)、“誰活著,誰死了,誰在乎?重塑全球健康”(編號Gen Ed 1093)等課程,將學生學習、生活、個人發展置于全球范圍內,要求學生具備認識自身和世界的多重全球化視野,引導學生從自身出發主動求索與發問,推動學生意識到自身在全球治理中的身份和責任,從而培養形塑全球化社會走向的引領者。

3.2 主題選擇:立足歷史和社會背景,面向未來,聚焦全球性科學議題

現代課程論將課程內容視為課程問題中最關鍵的要素,在決定課程目標后,如何選擇和組織課程內容是實現課程目標要解決的關鍵問題[23]。兩所高校科技通識課程的內容均高度回應其“培養具有科學精神,能夠進行科學決策的世界公民”的課程目標理念,涉及與歷史和社會背景、學生生活緊密相關,反映國際科技競爭焦點的全球性科學議題。

3.2.1關注與學生生活實踐密切相關的全球性科學議題

本研究對兩所高校的科技通識課程目錄進行分析后發現,多數課程并非以學科知識主題的形式呈現,而是聚焦與科學概念、原理、原則等直接相關的、復雜的、具有爭議性的社會性科學議題(Socio-Scientific Issue,SSI)。通過讓學生在具體的社會科學問題情境中學習科學知識、探索科學問題,SSI能夠構建起科學課堂教學與社會的深刻聯系,培養學生D2drVlpN8NsubtUhssE+nw==的科學思維和社會責任[24]。本研究進一步對兩所高校科技通識課程所關切的SSI領域議題進行統計,結果表明,人、科技、環境、疾病、醫療、公平、國際關系及多元文化等重要的全球性議題在其中占據主流。這些議題在個體、互動、群體、社會等不同層面與學生的生活實踐緊密相關,在牽動著時代變革、國際競爭和社會發展脈搏的同時,也關系到學生自身的生存與發展,受到社會、政治、經濟及文化等領域的共同關注。此外,上述議題的拆解、探討、分析與解決均需要重構科學相關學科體系和學科邏輯,這呼吁學生調用自身所學的科學知識,以物理、化學、生物、地理等多學科、多領域的科學知識為支撐,結合自身經驗開展廣泛的科學實踐。

3.2.2凸顯知識主題蘊含的縱深歷史觀念和前瞻性視野

兩所高校均立足當前,在回溯歷史的同時放眼未來,凸顯知識主題蘊含的縱深歷史觀念和前瞻性視野,要求學生在歷史和社會背景下,審視各項議題的機遇與挑戰,借由科學史主題與內容的滲透實現了科技通識課程科學性和人文性價值的深度整合。從人文性層面來看,美國高校要培養“西方文明的傳承者和捍衛者”,就需要讓學生了解歷史,了解人類文明的演變,具備歷史眼光和歷史意識;從科學性層面來看,科學史反映了人類探索自然、了解自然規律的艱難歷程,通過將科學發展的過程、科學家工作的過程與自身科學實踐類比,學生能夠更好地對科學議題進行價值判斷,意識到開拓創新的科學精神、講求邏輯、追求實證的理性思維方式對于科學的重要價值[25],從而有可能生成自身的實踐路徑。以哈佛大學“找到我們的路”(編號Gen Ed 1031)課程為例,該課程首先站在歷史的縱向視角,回溯人類如何找到穿越地球的路線,要求學生重視歷史上重大科學發現的過程線索,審視科學進展的歷史背景,接著基于此拋出“我們如何復制他們的尋路方式”的問題,最終落腳于學生肩負的時代責任和要完成的探究和實踐目標。

3.2.3把握時代機遇,應對全球性挑戰,及時調整和生成新課程

為對標技術變革的時代趨勢和前沿方向,在現有教育周期內輸送數量豐富、素質較高的人才,兩所高校將交叉學科和新興學科活力注入科技通識課程,設置了“機器的崛起?理解和使用生成型人工智能”(編號Gen Ed 1188)、“治愈身體的生物工程材料”(編號MATSCI 81N)等課程,為國家科技創新發展提供了前瞻性、基礎性、先導性的教育配套課程,同時十分強調科技通識課程的與時俱進和動態生成,增設了與時下熱點密切相關的新課程。例如,新冠肺炎席卷全球的背景下,哈佛大學開設了“應對新冠肺炎:科學、歷史、政策”(編號Gen Ed 1170)課程,斯坦福大學也增設了“新冠肺炎的科學”(編號BIO 63)等相關課程,在以“鞏固生物學基礎概念”“使用新冠肺炎作為案例研究解決現實世界問題”為課程目標的基礎上,兩所高校的課程均落腳于“這場流行病如何結束”,體現了對現實的強烈關切。

3.3 內容組織:提倡跨學科學習和案例學習,以驅動性問題整合課程

根據巴索·伯恩斯坦(Basil Bernstein)的劃分,課程內容組織的類型主要包括內容界限分明的集合式框架和內容界限不分明的整合式框架兩種[26]。為迎合新時代人才培養需求,哈佛大學和斯坦福大學倡導課程組織的整合式框架,淡化學科屬性,其科技通識課程內容組織充分凸顯了問題解決、思維進階以及親身實踐的三重邏輯。

3.3.1聚焦問題解決,以復雜情境中有待解決的現實問題為中心

兩所高校均基于實用主義理念,以社會生活中的現實問題為其科技通識課程內容的組織中心,將科學技術知識不同領域的重要主題和學生的實際生活經驗作為課程整合的基礎[16],每門課程都對應了需要解決的核心問題,圍繞這些核心的驅動性問題(而非學科知識發展的脈絡和體系)展開課程,要求學生在理解問題、描述問題、解構問題、解決問題、反思解決方案的過程中實現對科學概念的理解,提升自身科學思維和科學實踐水平。以“成癮:從生理學到人類行為”(編號PSYC 83)課程為例,該課程主要引導學生探索成癮背后復雜的生理和心理機制,為學生提供生理學和心理學相關知識,要求學生圍繞“成癮”這一兼具社會與個人共同關注的現實話題,探索“如何認識成癮的個人和社會影響?”“如何解釋成癮的科學原理?”等問題,基于此探討如何解決成癮流行的社會問題。

3.3.2關注思維進階,以由淺入深、循序漸進的核心概念為主軸

為了能夠更好地幫助學生掌握科學概念,有效推動學生參與科學實踐,兩所高校的科技通識課程內容重組了不同領域的科學與技術知識,強調超越學生現有知識,注重多學科融合,圍繞科學與技術的“核心概念”重構教學內容,實現教學內容的進階整合。基于此,每門科技通識課程的驅動性問題被拆解成連貫的、逐漸深入的、有邏輯的、符合學生發展規律的問題序列,幫助學生構建和擴展思維結構。例如,斯坦福大學開設的“地球和生命的共同進化”(編號EARTHSYS 4)課程,遵循概念發展順序和學生思維發展進程,整合了生物學、地質學及化學等學科知識,依次討論了“地球何時以及如何有人居住?”“生物活動如何改變了地球?”“環境變化如何影響生命的進化?”“生物與地球如何相互作用,以創造我們今天熟悉的棲息地和生態系統?”等一系列子問題,幫助學生實現對“地球和生命的共同進化”相關科學概念的深刻理解。

3.3.3強調親身實踐,以實踐性的跨學科和案例學習活動為依托

哈佛大學和斯坦福大學的科技通識課程具有較強的實踐性和實用主義傾向[27],強調學生科學觀念的樹立不能僅停留于對知識內容的學習,更重要的是要親身參與科學實踐,掌握探究方法。其內容組織遵循學科知識與個人經驗交融、學科知識與生活世界共在的課程知識觀[28],強調知識內容的動態生成以及學生在其中發揮的重要角色。斯坦福大學在此基礎上特別強調了工程實踐相關內容,開設了“如何設計太空任務:從概念到執行”(編號AA 118N)及“如何制造龍卷風”(編號ESS 65N)等課程,前者為學生提供了航天器案例、硅谷公司硬件演示等學習資源,幫助學生學習太空任務設計的科學原理和實現方式,要求學生基于此以團隊為單位自主進行太空任務的設計;后者則在課堂上使用可視化技術,鼓勵學生進行模擬實驗。通過跨學科和案例學習[29]等形式,將學生的身體感受、體驗、經歷等嵌入其學習過程,實現了學生作為認知主體與其所處環境之間有機的、創造性的、生成性的交互。

4對我國高校科技通識課程建設的啟示

2022年9月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于新時代進一步加強科學技術普及工作的意見》,強調高校應該設立科技相關通識課程,滿足不同專業學生需求[30]。“推行模塊化通識教育,促進文理交融”“培養學生理性質疑、勇于創新、求真務實的科學精神,營造科學理性、熱愛科學、崇尚創新的社會氛圍”[31-32]也成為國家教育政策的重要呼吁。在此背景下,科技通識課程在提升大學生科學素質、通用能力、科學意識和精神方面的價值已經得到了廣泛認同,不少高校開始探索科技通識課程改革的可行路徑。然而,當前我國高校科技通識課程仍存在課程定位不清晰[33]、課程主題過度依靠開課教師自身研究領域和成果[34]、課程內容固守學科體系和知識邏輯[11]等問題。因此,本研究基于上文美國兩所高校科技通識課程設置的經驗,結合我國高校科技通識課程建設的現實情況和現存問題,提出如下啟示。

4.1明確科技通識課程定位,基于國情、校情更新課程目標理念

從宏觀上看,我國高校科技通識課程在高校教育體系中的地位較為邊緣化,在通識課程體系中占比小,選修要求不清晰,理念較為落后,課程建設缺乏反思和細致規劃,發展活力較弱,影響科技人才的培養質量[33]。為此,我國高校科技通識課程建設要跟上全球化時代發展和變遷的腳步,扎根基本國情和國家發展戰略,基于高校自身專業特色,突破當前知識中心的傳統觀念,及時更新人才培養理念;要明確科技通識課程的目標和定位,將科技通識課程與其他類型通識課程置于同等重要的地位,對科技通識課程設置修讀學分作出合理要求,在培養方案中強調科技知識、科技能力與科技精神的培養;強調學生本位和實踐本位,注重對學生科技創新思維及創新人格的培育,以學生的全面發展為培養重心,使科技通識課程內容充分反映人才培養本質。同時,要使科技通識課程的目標走向具體化、可操作化,構建從課程目標到科技通識課程內容再到學生學習要求的實現路徑。

4.2突出學科融合和專業交叉,把握科技發展動態和國際競爭焦點

目前,我國高校科技通識課程存在課程數量開設不足、學生參與度不高、課程體系缺乏特色創新、內容質量參差不齊等諸多問題[35]。要解決上述問題,高校應當發揮自身辦學特點與學科優勢,考慮課程的全面性、多樣性,及時將交叉學科和新興學科的活力注入科技通識課程,構建文理滲透、專業交叉、學科融合的新型科技通識課程體系。此外,應著力解決科技通識課程內容博大精深與課程時長有限、學生學業繁重之間的矛盾,突出“科技”“通識”主線,科學地選取與學生社會生活實踐聯系最緊密、與歷史和社會背景最密切相關、最能反映國際科技競爭焦點的主題,充分揭示科學技術發展的動態過程,將最前沿、最新的科學技術發展動態、科學技術信息、科學技術成果等介紹給學生,激發學生關心、熱愛、鉆研科學技術的興趣和熱情。同時,結合科技素質教育要求,及時調整和完善科技通識課程內容[33]。

4.3遵循思維進階和實踐邏輯,構建科技通識課程內容的整合式框架

我國科技通識課程當前具有明顯的知識中心傾向,課程內容存在“舊”與“亂”等問題[6]。為此,在內容組織層面,要遵循科學與技術相關學科的內在邏輯,在具體課程內部,加強科技通識課程內容質量把關;借鑒課程內容組織的整合式框架,呼吁高校教師通過理論探索、教學實踐、申報教學改革項目等方式優化科技通識課程內容組織形式;鼓勵教師基于實用主義理念將科學技術知識不同領域的重要主題與學生的實際生活經驗相結合,基于學生學情探索與課程目標、學生需求相適應的科技通識課程內容組織框架;重構科技通識課程內容,為每門課程設置需要學生解決的核心問題,并將核心問題拆解為一系列邏輯相關、能力進階的子問題,將其作為知識內容、教師教學和學生學習的線索。

參考文獻

黃明東,馮惠敏.通識教育:我國高等教育改革的新走向[J].高等教育研究,2003,(4):13-16.

讓-克洛德·魯阿諾-博巴蘭,彭麒霖,葉賦桂.創新時代大學的新使命:歐洲和全球視角下的卓越與可持續發展[J].清華大學教育研究,2024,45(1):17-28.

Cohen A M ,Brawer F B. The Collegiate Function of the Community Colleges:Fosteringhigher Learning through Curriculum and Student Transfer[J]. Higher Education Policy,1987(1):67-68.

Kennedy M. A College Course in General Science[J]. Science Education,1928(13):9-10.

Curtis W C. Natural Science For General Education[C]//The Humanities and Sciences in Two-Year Colleges.Los Angeles:University of California,1980.

杜鈺嬌,張寶歌.我國高校文科生科學通識課程建設的優化策略研究[J].中國高校科技,2023(9):47-53.

路婉秋,王北海.基于BOPPPS的《食品包裝安全》通識課的設計與實踐[J].包裝工程,2020,41(S1):33-36.

李麗萍,張璐.化學與社會:跨學科視角下的通識課教學新探索[J].化學教育(中英文),2019,40(10):6-11.

Rowe M P,Gillespie B M,Harris K R,et al. Redesigning a General Education Science Course to Promote Critical Thinking[J].Cbe Life Sciences Education,2015,14(3):1-12.

郭晉.探索OBE教學理念的生物醫學傳感器通識課教學[J].生物學雜志,2023,40(4):119-122.

王鳳成,白麗麗.大學生科學素養現狀調查及培育策略研究[J].中國成人教育,2015(21):132-134.

Rose K,Hooten M A,Cohen G. Promoting Science Literacy through an Interdisciplinary Approach[J]. Bioscene Journal of College Biology Teaching,2013(39):21-26.

陳廷煊,張洪雷.科技史融入高校中國特色通識教育體系的思考[J].成才之路,2023(3):21-24.

劉學東,陸玲,魏亞,等.斯坦福大學通識教育分類必修課程設置研究[J].高教探索,2020(9):80-86.

吳易林,呂林海.塑造全球能力:美國大學通識教育的路徑機制——以哈佛大學、斯坦福大學的通識課程為例[J].清華大學教育研究,2023,44(5):78-88.

李會春.哈佛大學的通識教育課程改革透視[J].中國高等教育,2008(10):60-62.

張家勇.哈佛大學本科生課程改革研究[M].廣州:廣東教育出版社,2011:308-327.

徐志強.哈佛大學通識教育課程改革研究[M].北京:中國社會科學出版社,2015:142-158.

汪霞,錢銘.世界一流大學通識教育課程研究:以美國大學為例[M].南京:南京大學出版社,2017:127.

孫亞萍,張曉麗.論大學生科學素養培養中存在的問題及對策——兼談高校科學通識教育模式[J].赤峰學院學報(漢文哲學社會科學版),2013,34(3):231-232.

Harvard University. 2023—2024 Student Handbook[EB/OL].(2023-06-01)[2024-03-01]. https://handbook.college.harvard.edu/.

蔣道平. 關于科學精神內涵的多維解析——基于文化差異和歷史線索視角[J]. 科普研究,2017,12 (3):8-18.

張紫紅,崔允漷.論課程內容結構化:內涵、功能與路徑[J].課程·教材·教法,2023,43(6):4-10.

邴杰,劉恩山. 科學教育中社會性科學議題研究的國際經驗及啟示[J]. 天津師范大學學報(基礎教育版),2022,23 (1):47-52.

關增建.通識教育背景下的科學史教育功能探析[J].上海交通大學學報(哲學社會科學版),2012,20(2):77-84.

麥克·揚.知識與控制——教育社會學新探[M].謝維和,朱旭東,譯.上海:華東師范大學出版社,2002:68.

謝鑫,蔡芬.美國一流大學通識課程結構的模式分析——以哈佛大學、哥倫比亞大學、普林斯頓大學、芝加哥大學和布朗大學為例[J].教學研究,2020,43(3):67-75.

張良.具身認知理論視域中課程知識觀的重建[J].課程·教材·教法,2016,36(3):65-70.

Harvard Magazine. A Revised Gene Debuts[EB/OL].(2019-09-09)[2024-03-01]. https://harvardmagazine.com/2019/09/harvard-college-debuts-gen-ed.

中共中央辦公廳,國務院辦公廳. 關于新時代進一步加強科學技術普及工作的意見[EB/OL].(2022-09-04)[2024-03-01]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5710610.htm.

中華人民共和國中央人民政府. 國家教育事業發展“十三五”規劃[EB/OL].(2017-01-19)[2024-03-01]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5168473.htm.

中華人民共和國中央人民政府. 全民科學素質行動規劃綱要(2021—2035年)[EB/OL].(2021-06-25)[2024-03-01]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2021-06/25/content_5620813.htm.

李印福.大學生科技素養的基本內涵及其培育路徑[J].中國高校科技,2016(11):54-56.

潘懋元,周群英.從高校分類的視角看應用型本科課程建設[J].中國大學教學,2009(3):4-7.

車宇凡,肖迎紅.自然科學通識教育視角下學生科學素養的若干思考[J].高等理科教育,2019(2):66-71.

(編輯 顏 燕 荊祎瀾)

Experiences and Implications of the Scientific and Technical Curriculum Setting for General Education in American Universities:

Based on the Cases of Two Top-Ranking Universities

Gao Xiaoyi1 Ren Jiani1 Zhao Mingyu2

(Faculty of Education,Beijing Normal University,Beijing 100875)1

(China Research Institute for Science Popularization,Beijing 100081)2

Abstract:As the world’s top-ranking universities and the birthplace of general education reform, Harvard and Stanford have carried out several rounds of general education reform and established a well-structured general education system emphasizing science and technology,which can provide a reference for Chinese universities to keep up with the development and changes of the globalization and reshape their scientific and technical curriculum setting for general education. Based on the curriculum outline,student handbook and literature,this paper analyzed the history and reality of scientific and technical curriculum setting for general education in two universities,and summarized their advanced experience. The results showed that:in terms of goals and ideas,the scientific and technical curriculum setting for general education in American universities are committed to cultivating world citizens with scientific spirit and capable of making scientific decisions;in terms of the selection of course themes,their courses are based on historical and social backgrounds,oriented to the future,and focused on global scientific issues;in terms of the organization of contents,their courses advocate interdisciplinary and case learning,and integrate the courses with driving questions. Drawing on the above experience and based on the characteristics of Chinese universities,Chinese universities should clarify the orientation of scientific and technical curriculum settings for general education and update the curriculum objectives based on the current realities of the country and the university;highlight the integration of disciplines,grasp the dynamics of scientific and technological development and the focus of international competition;and follow the thinking progression and practical logic to build an integrated framework of scientific and technical contents.

Keywords:American universities;scientific and technical general education curriculum;general education;curriculum setting

CLC Numbers:G53/57 Document Code:A DOI:10.19293/j.cnki.1673-8357.2024.03.005

收稿日期:2024-03-21

基金項目:中國科普研究所委托項目“科普視野下高校科技通識課體系研究”(240101ELR019)。

作者簡介:高瀟怡,北京師范大學教育學部課程與教學研究院教授,研究方向:科學教育,E-mail:gaoxiaoyi@bnu.edu.cn。