基于“做數學”的初中代數教學實踐研究

【摘要】“做數學”是以問題為導向,從數學實踐、數學操作與數學活動入手,學生通過動手操作、動眼觀察、動腦思考的一系列自主實踐活動,從而總結出數學概念和數學規律.在初中代數教學中,通過“做數學”讓運算法則具體化,從而使學生深刻理解法則的選擇和原理,發展學生的運算能力;通過“做數學”讓學生探究數學對象的本質屬性,在深入體驗概念的生成過程中深化概念理解.

【關鍵詞】“做數學”;初中數學;教學實踐

長久以來,人們基于“數學是高度抽象的思維活動”的認識,重視通過紙筆進行計算、分析、推理等靜坐式的學習. 在教學過程中,普遍存在單一的教師講授學生聽講模式. 在基礎教育課程改革中,教育概念創新層出不窮,如“項目式學習”“深度學習”“大單元教學”等等,無不在突顯學生的主體地位.正如《義務教育數學課程標準(2022年版》指出,強化課程綜合性和實踐性,推動育人方式改革,著力發展學生的核心素養[1].“做數學”正是讓學生通過觀察實驗、動手操作、分析思考中經歷概念的理解、知識的發生發展、體系的建構,培養學生的獨立思考能力,激發學生數學學習的興趣,發展學生的核心素養.

1 “做數學”的內涵和意義

在新課程改革二十年的時間節點上,育人任務更為明確地落在了學科的肩上,由此驅動了更深層次的學科實踐創新,“做數學”便是其中的一大代表[2].

“做數學”不是人們日常所說的做數學題,而是以問題為導向,從數學實踐、數學操作與數學活動入手,學生通過動手操作、動眼觀察、動腦思考的一系列自主實踐活動,從而總結出數學概念和數學規律.學生在教師的引導下,通過豐富的“做數學”的過程積累直接經驗,從而總結出數學知識,再引導學生通過不斷地修正加工和概括,將數學知識整理成數學概念或命題,從而建構完整的知識發生發展過程,建構結構化的知識系統.

在“做數學”的學習過程中,學生通過積極思考、實踐操作、大膽猜測、小心求證、自主探索、合作交流等方式主動參與數學知識的發生、發展和形成過程,通過動手“做”而獲得親身感悟,激活高階思維;學生的知識不是由老師直接告知,而是經由學生探究獲得,給足學生時間進行感悟和思考,培養學生學習的熱情和主動性,從而促進學生思維的發展和深度學習的實現. 基于“做數學”的深度學習能夠引導學生將所學內容遷移到新情境中,綜合應用所學數學知識去解決新問題.

2 基于“做數學”的代數教學實踐研究

代數的核心思想是符號系統抽象和基于符號的運算及推理.代數的發展是以數為基礎的,由字母代表數進行一般化,在符號化的過程,將現實世界的數量關系抽象而得到研究對象.由于代數的抽象性,在代數教學中普遍存在教師講解概念和運算法則后學生則進行大量練習固化的教學模式;學習過程單一,沒有營造環境讓學生思考知識的內在思想,只關注對客觀知識的記憶.越是抽象的科學,越要從實踐中汲取營養和力量.同樣,抽象知識的學習也要從親身實踐中獲得體驗,要從具體事例的共性、規律的認知入手[3].“做數學”通過活動讓抽象可視化,賦予抽象運算直觀上的意義,從而使學生深刻理解法則的選擇和原理,發展學生的運算能力;在代數概念的教學中,也可通過“做數學”探究數學對象的本質屬性,在深入體驗概念的生成過程中深化概念理解.

2.1 在“做數學”中將運算法則具體化

基于“做數學”的要求,運算法則的教學,首先要讓學生感知法則由來的過程,通過親身經歷法則的探究過程,感受法則的合理性,同時滲透數學思想方法,或者掌握一類數學問題的研究路徑. 在情境創造中,可以是從實際生活情境中抽象出算式,或者立足數學本身的觀察歸納總結,但無論哪一種,都離不開學生親歷法則的獲得過程.通過操作體驗活動讓抽象的運算可視化,賦予抽象運算直觀上的意義,從而理解法則的發生與發展,在潛移默化中發展學生的核心素養,激活創新意識.

例如 人教版“1.3.1有理數的加法”這一課時教學過程中探究了加法法則,這是學生進入初中階段以來接觸的第一個運算法則. 先前新引入的負數對學生來說已經是比較抽象,這節課學生還需要從符號和絕對值兩方面來進行運算結果的確定,這對他們來說是比較復雜的探究任務.教材即傳統的教學設計采用讓學生思考一個物體在數軸上兩次運動的最后結果,寫出相應的算式.基于“做數學”的理念,在實際教學中,可讓學生用筆尖在數軸上的運動代替物體的運動,如下實驗1:把筆尖放在數軸的原點,沿著數軸先向右移動5個單位長度,再向右移動3個單位長度,這時筆尖停在“8”的位置上,接著實驗2進行求兩次向左的結果,由學生觀察兩次同向運動后表示結果的點在原點的左邊、右邊或者位于原點,以及表示結果的點與原點的距離,確定出兩次運動的結果,概括出同號相加的法則,完成有理數加法中較簡單情況的討論.接著通過設計實驗3和4提出討論異號相加的討論,讓學生仿照同號相加的探究過程,自行完成異號相加的探究.通過筆尖的運動,豐富操作體驗,讓學生親身經歷兩次連續運動的點的移動方向和距離對最后結果的影響.該實驗人人都可上手操作,由形的變化到數的變化,為驗證有理數的加法法則積累操作經驗,體現了手腦協同的“做數學”理念.對于學習能力較強的學生,歸納出法則便可以通過步驟化“一定符號二定絕對值”直接運用,加快運算速度;而對于學習能力較薄弱的學生,在進行加法運算時,由于經歷先前的操作環節,腦海中會建立具體的點的運動過程,從而提高運算的準確度,實現不同的學生得到不同的發展.此關鍵教學點的操作體驗也為后續“有理數的乘法”提供了教學范式.

2.2 在“做數學”中將數學概念可視化

數學的研究對象來源于生活,數學概念也是基于對現實世界具有共性特征事物的概括.數學概念的教學直接決定了學生對數學問題本質的理解,概念教學普遍存在教師簡單介紹概念,通過變式辨析概念的現象.上述模式的教學只停留在概念的機械學習或表層學習,學生沒有經歷概念生成的過程,無法內化概念知識,更不用談促進學生思維的發展和深度學習.

早在20世紀90年代,陳重穆先生就提出“淡化形式,注重實質”的主張,他指出:“概念要靠直觀演示、具體操作,使學生領悟.要通過學生實際去‘做’,具體去‘用’,加深領悟,才能逐步掌握”[3].基于“做數學”的要求,安排動眼觀察、動手操作、動腦思考的實踐活動,學生在做中探索數學概念的自然生成,理解概念所需的“事實”,感悟數學概念產生的合理性和必要性,從而理解概念本質.

雖然數學概念都源于現實生活,但并不都是客觀現實的存在. 比如,在代數方面,無理數似乎是實實在在的“數”,但其實不是學生容易理解的“事實”,學生對其存在性的感知還是存在一定困難的.

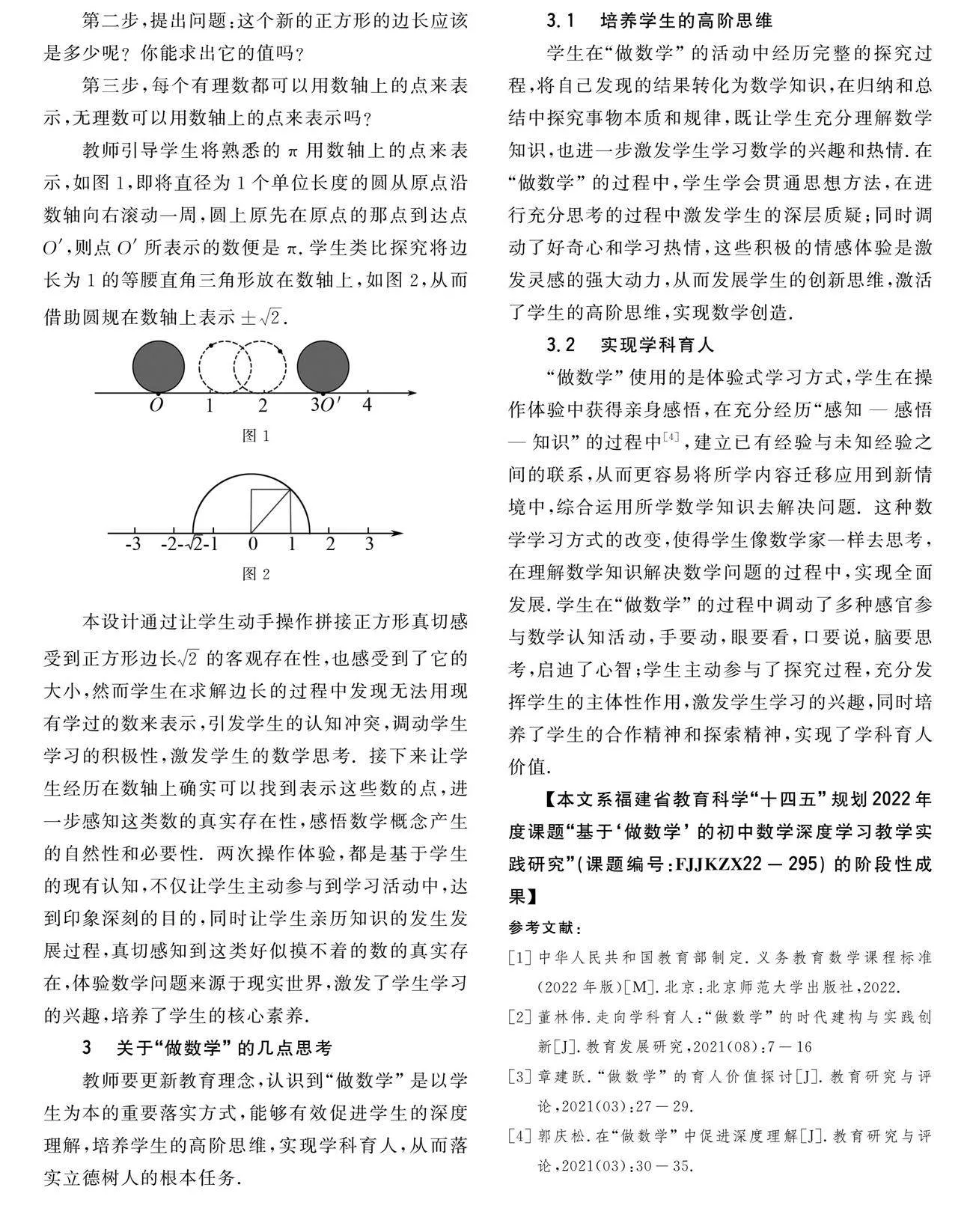

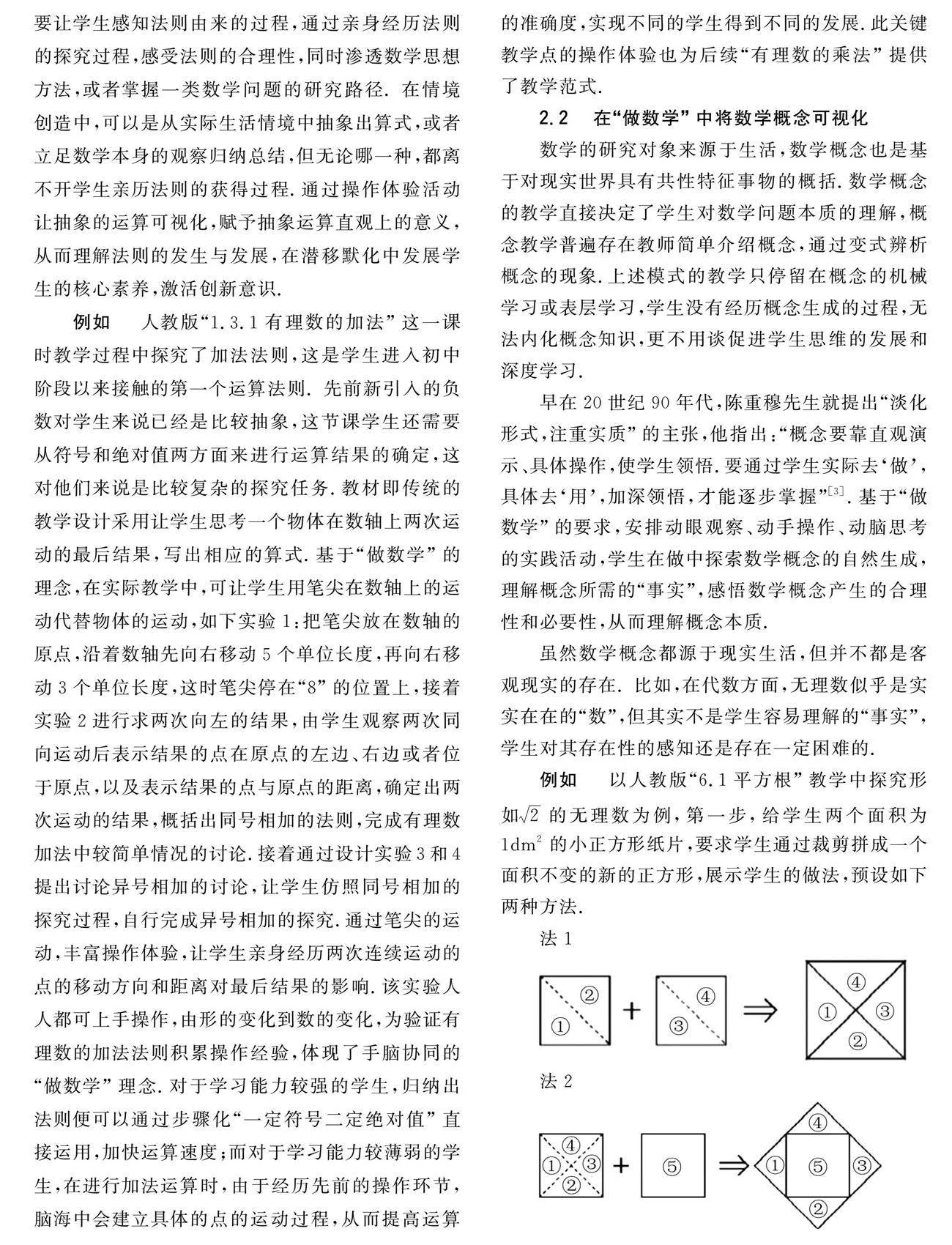

例如 以人教版“6.1平方根”教學中探究形如2的無理數為例,第一步,給學生兩個面積為1dm2的小正方形紙片,要求學生通過裁剪拼成一個面積不變的新的正方形,展示學生的做法,預設如下兩種方法.

法1

法2

第二步,提出問題:這個新的正方形的邊長應該是多少呢?你能求出它的值嗎?

第三步,每個有理數都可以用數軸上的點來表示,無理數可以用數軸上的點來表示嗎?

教師引導學生將熟悉的π用數軸上的點來表示,如圖1,即將直徑為1個單位長度的圓從原點沿數軸向右滾動一周,圓上原先在原點的那點到達點O′,則點O′所表示的數便是π.學生類比探究將邊長為1的等腰直角三角形放在數軸上,如圖2,從而借助圓規在數軸上表示±2.

本設計通過讓學生動手操作拼接正方形真切感受到正方形邊長2的客觀存在性,也感受到了它的大小,然而學生在求解邊長的過程中發現無法用現有學過的數來表示,引發學生的認知沖突,調動學生學習的積極性,激發學生的數學思考. 接下來讓學生經歷在數軸上確實可以找到表示這些數的點,進一步感知這類數的真實存在性,感悟數學概念產生的自然性和必要性. 兩次操作體驗,都是基于學生的現有認知,不僅讓學生主動參與到學習活動中,達到印象深刻的目的,同時讓學生親歷知識的發生發展過程,真切感知到這類好似摸不著的數的真實存在,體驗數學問題來源于現實世界,激發了學生學習的興趣,培養了學生的核心素養.

3 關于“做數學”的幾點思考

教師要更新教育理念,認識到“做數學”是以學生為本的重要落實方式,能夠有效促進學生的深度理解,培養學生的高階思維,實現學科育人,從而落實立德樹人的根本任務.

3.1 培養學生的高階思維

學生在“做數學”的活動中經歷完整的探究過程,將自己發現的結果轉化為數學知識,在歸納和總結中探究事物本質和規律,既讓學生充分理解數學知識,也進一步激發學生學習數學的興趣和熱情.在“做數學”的過程中,學生學會貫通思想方法,在進行充分思考的過程中激發學生的深層質疑;同時調動了好奇心和學習熱情,這些積極的情感體驗是激發靈感的強大動力,從而發展學生的創新思維,激活了學生的高階思維,實現數學創造.

3.2 實現學科育人

“做數學”使用的是體驗式學習方式,學生在操作體驗中獲得親身感悟,在充分經歷“感知—感悟—知識”的過程中[4],建立已有經驗與未知經驗之間的聯系,從而更容易將所學內容遷移應用到新情境中,綜合運用所學數學知識去解決問題. 這種數學學習方式的改變,使得學生像數學家一樣去思考,在理解數學知識解決數學問題的過程中,實現全面發展.學生在“做數學”的過程中調動了多種感官參與數學認知活動,手要動,眼要看,口要說,腦要思考,啟迪了心智;學生主動參與了探究過程,充分發揮學生的主體性作用,激發學生學習的興趣,同時培養了學生的合作精神和探索精神,實現了學科育人價值.

【本文系福建省教育科學“十四五”規劃2022年度課題“基于‘做數學’的初中數學深度學習教學實踐研究”(課題編號:FJJKZX22-295)的階段性成果】

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部制定.義務教育數學課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]董林偉.走向學科育人:“做數學”的時代建構與實踐創新[J].教育發展研究,2021(08):7-16

[3]章建躍.“做數學”的育人價值探討[J].教育研究與評論,2021(03):27-29.

[4]郭慶松.在“做數學”中促進深度理解[J].教育研究與評論,2021(03):30-35.