神話學介入“文明連續性”命題的理論與實踐

關鍵詞 “文明連續性”命題 大、小傳統 神話學 鯀禹治水

〔中圖分類號〕K222;G122 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕0447-662X(2024)08-0049-10

一、引言:神話學介入“文明連續性”命題的必要性

2023年6月2日,習近平總書記在文化傳承發展座談會上強調:“中華文明的連續性,從根本上決定了中華民族必然走自己的路。如果不從源遠流長的歷史連續性來認識中國,就不可能理解古代中國,也不可能理解現代中國,更不可能理解未來中國。”①這是自2019年1月習近平總書記首次提出“當代中國是歷史中國的延續和發展”②這一命題后,對中華文明連續性特征的再次闡釋。四年來相關理論研究層出不窮,已經形成了新的思潮。以此次座談會為標志,“連續性”將被視為是中華文明最鮮明且最基礎的特征,在傳承中華優秀傳統文化中推進的文化自信,也必將達到一個新高度。

中華文明從起源到成熟經歷了一個漫長、坎坷和復雜多樣的歷程。以3300年前甲骨文的誕生為節點,可以將這一歷程分為大傳統和小傳統。從連續性命題出發,大傳統與小傳統是孕育、催生與被孕育、被催生的關系:大傳統塑造而成的文化基因和模式,成為小傳統發生的母胎,對小傳統形成深遠的影響。反之,小傳統之于大傳統,除了有繼承和拓展關系,也會對無文字的大傳統要素造成某種篩選、斷裂、遮蔽和遺忘。① 大、小傳統這種以連續性為基調而又不可避免地存在的遮蔽與遺忘關系,決定了只有通過文字與文物的雙向互動,才能對中華文明的連續性命題進行有效理解與深入闡釋。

然而,如何揭示大傳統考古材料的文化內涵及其與小傳統文字記錄的內在關聯,是亟待解決的難題。眾所周知,中國考古學的淵源是中國傳統上的史學以及作為史學附庸的金石學,而史學的嚴謹性要求研究者必須具備一種“克己”的美德,即在面對無文字記載的考古材料時最好不要輕下結論,這在文明起源的研究中尤為明顯。與之相關的另一個問題,則是對早期神話意味濃厚的文字記載普遍采取不信任的態度。試舉一例,20世紀40年代,考古學者徐旭生在《中國古史的傳說時代》一書中提出了嘗試借助傳說材料重建古史框架的設想。盡管徐先生在書中明確區分了“傳說”與“神話”,指出神話純屬虛構,傳說則隱含史事,②但即使是這種嘗試也遭到了史學家張光賢的尖銳批評:“在科學的材料不充分時,對于古史還是應當能用科學的方法證明一點,就算一點,不必勉強去綜合整理,或系統化,否則便難免失敗了。”③這種對于材料“科學性”的重視以及對于神話傳說的回避成為中國史學界的共識。20世紀90年代至21世紀初,國家先后啟動了新中國成立以來最大的兩大綜合性文科項目——“夏商周斷代工程”和“中華文明探源工程”,以國家工程的名義,重新認識中國歷史發生期的年代學問題,從文化基因層面上認識華夏文明的“連續性”特質。兩大工程的新發現和多學科交叉視野是前無古人的,其學術拓展意義相當深遠。不過,由于在這兩大文科工程的設計和實施過程中,偏重于考古學的發掘以及天文學數據測年方面,未能有效地包容文化人類學、民俗學、神話學等學科,對上古史的神話性問題缺乏足夠的認識,未能有效地打通文史哲、宗教、心理諸學科的界限,因而大批出土文物徒有年代學上的深度,缺乏文化解讀的深度,局限了對中華文明連續性的整體理解,也未能自覺地關注大、小傳統之間的演進和變化關系問題。

實際上,就文明發生的一般情況而言,神話思維是決定古人生活和行為方式的潛在指揮系統。“文明連續性”命題所涉及的文明起源階段,正是神話思維時代;進入文字小傳統之后,這種思維方式仍然支配并深刻影響著人們對于歷史和現實的認知,所以在神話與歷史之間不存在明確的邏輯分界,歷史思考難免會滲透著神話因素。神話學與考古學的結合,能夠為考古發掘的實物、現場、先民生活與信仰的遺跡提供一種文化觀念上的理解與闡釋線索。展望21世紀中國的人文社會科學,在“文明連續性”命題的宏觀統攝下,文化尋根的思潮和文明探源的學術訴求,將會成為未來相當長時期的熱點和難點問題。在此意義上,神話研究介入“文明連續性”命題,將有助于闡釋中華文明“從哪里來,向何處去”的難題。

二、神話理論:從結構主義到文學

人類學神話學又稱比較神話學,是涵蓋文化人類學、比較文學、比較宗教學和比較語言學等多種學科在內的國際新興交叉學科。20世紀初,在索緒爾將語言學的任務明確為“尋找在所有的語言中以永恒、普遍的方式存在的力量,得出人們能夠將所有歷史的特別現象歸結于此的一般規律”④之后,法國一些先行者隨即展開了一場神話學的語言學轉向運動。

20世紀50年代,列維-斯特勞斯將索緒爾在語言學上的結構分析觀念應用于神話學研究之中,完成了結構主義神話學的奠基之作——《神話的結構》。列維-斯特勞斯認為,神話是一種語言,一種特殊語言。與普通語言由“音素”“語素”“義素”構成一樣,神話語言由“神話素”(mythemes)構成;同時,正如普通語言無法僅憑借“音素”“語素”“義素”中的一種產生意義,而必須依賴三者根據某種方式組合起來一樣,神話語言的意義也不可能存在于單一的神話素中,只能存在于神話素的組合方式當中。① 列維-斯特勞斯將這些組合方式稱為“關系束”,并指出在這些關系束中體現著一種“二元對立”模式,神話的意義就是在二元對立互斥的“兩極”之間產生,解讀神話的首要工作,就是識別出神話素。神話素先于神話而存在,它一旦形成,就會被固定下來而成為“一次性事件”。因此,神話編纂活動就是不斷拆分和重組神話素以形成新“關系”的過程,這使得神話素可以經歷諸多朝代出現在不同的神話語言中。

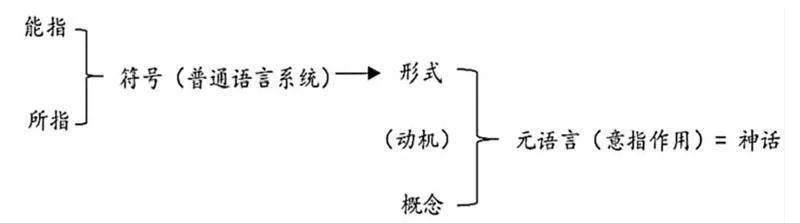

幾乎與列維-斯特勞斯完成《神話的結構》同時,羅蘭·巴特也通過《神話學》提出了自己的符號學神話理論。與列維-斯特勞斯一樣,巴特將神話視為一種話語(parole),這種話語不局限于文字表述,凡是能夠傳遞信息、表達意圖的意義載體均可視為話語,如一張照片、一尊雕像、一場儀式表演等,因此也都具備成為神話的潛力。神話學在此意義上就等同于符號學:二者都是關乎形式的科學,研究的都是“透過形式所展現的概念(concept)”。無論神話話語的外觀如何多變,其符號運作的模式均可概括為一種雙層結構:第一層是普通語言系統,由能指(signified)和所指(signifier)構成;第二層是元語言系統,由形式(form)和概念構成。② 其具體原理如下圖:

總體而言,列維-斯特勞斯和羅蘭·巴特的神話學理論在原理上是完全一致的,他們各自獨立發現了神話語言中潛藏著的一種“復調”結構,這種結構使神話話語與普通話語區別開來。無論是“神話素”還是形式,都強調了神話語言并不滿足于與事實相遇,而是重在表達某種意義與價值。在此意義上,可以將二者的理論綜合為一種基于索緒爾語法結構的語言系統,這個系統具有三重功能:它具有表意性,這是語言的基本特性,同時也意味著它有被神話所利用的可能;它具有虛構性,在特定的歷史階段往往會呈現自然而然的假象,而閱讀者也樂于接受這些假象;它具有“反神話性”,即神話學家可以通過對神話話語的解讀與破譯(解構),達到揭示某些歷史“事實”的目的。

值得注意的是,結構主義神話理論在面對由漢字所記錄的神話時,存在著明顯的局限性。作為一種表意文字,漢字在歷史上出現語義引申、文字假借的現象極為常見,由此導致漢字的本義往往會被引申義所遮蔽。這類漢字天然地就成為含有兩層語言系統的“意指作用”:第一層是漢字的原始符號系統,它的所指是明確的,如“其”最初僅指箕這種生活用具;第二層是漢字的引申義系統,它已經逐漸遠離所指而與聲音結合,用以表達另外一種意義,如“其”在甲骨文時代就被借來表示虛詞“其”。由此可見,漢字的結構缺少一種對普遍之“整體性”和“歷史性”的關照,這種以細節代替整體的借喻習慣深刻影響了漢字的直觀性和可傳達性,從而使其實物原型和觀念原型并非浮于文字表面,而是被深藏在結構之下。若要進一步探尋這些漢字所代表的實物原型或觀念原型,就需要首先求助于考古學,而非文字所記錄的文獻。

21世紀以來,國內的文學人類學一派在積極借鑒西方神話理論的基礎上,以創建具有本土文化特色的神話學理論為己任,先后提出了“神話中國”“四重證據法”“大、小傳統”等概念與方法論。神話中國強調神話的豐富性與持久性,認為神話作為跨文化和跨學科的一種概念工具,具有貫通文史哲、道德、法律諸學科的多邊際整合視野。從這種整合視野看,神話作為文化基因而存在,對中國文化的宇宙觀、價值觀和行為禮儀等均發揮基本的建構和編碼作用。“大、小傳統”概念,強調作為小傳統的文字符號對作為大傳統的物質文化符號具有延續與遮蔽的雙重作用,這完全契合“文明連續性命題”的理論要求:只有將文字文本與文化文本(考古發掘的實物、民族志材料)結合起來,才能深入探索中國文化發生、發展的全過程。“四重證據法”方法論,突破了傳世文獻的局限,在出土文獻、活態文化以及實物圖像中解讀先民的神話思維,辨識神話敘事,發現神話意象。該方法論優于結構主義神話學之處,在于通過多重證據之間的互闡互釋,突破結構主義只能還原神話的意義而無法觸及神話之“歷史基礎”的局限。本文對“鯀禹治水”神話的解讀,秉持一種包容的態度,即在兼顧結構主義神話學一般原理的基礎上,結合文學人類學相關理論對這一神話所體現的“文明連續性”意義試作探究。

三、“鯀禹治水”的神話素與關系束

“鯀禹治水”神話家喻戶曉,就神話反映文明的連續性而言,沒有比它更為理想的例子了。《山海經·海內經》中記錄了該神話的原始面貌,其文曰:“洪水滔天。鯀竊帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝命祝融殺鯀于羽郊。鯀復生禹。帝乃命禹卒布土以定九州。”①識別這則神話中的神話素相對容易,分別有洪水、帝、鯀、禹、祝融、息壤、羽郊、九州等。但它們之間形成“關系束”的原理,卻值得做一番分析。對神話編纂者而言,選擇以哪些神話素表達特定意義并非隨意為之,例如,洪水與祝融之間的關系就不明顯,祝融與息壤之間也不存在直接關系;但帝與鯀、帝與禹、禹與洪水的關系則是直接的,即它們可以構成二元對立模式,且對立的雙方不是對等的平衡關系,而是一種從屬關系,第一項處于優先或統治、支配地位,第二項處于從屬或被統治、被支配地位。循此原理,這則神話中的“關系束”可區分如下:帝—鯀、帝—禹、帝—祝融、祝融—鯀、鯀—禹、禹—洪水、禹—九州、帝—息壤、息壤—鯀、羽郊—鯀等。這則神話的意義就在這些對立的兩極之間生成,可以概述為:賦予一種基于威權的世界秩序以合法性與合理性。

事實上,在《山海經》中,當以上神話素被編織在其他神話中時,往往也是為了突出兩個互相敵對的陣營如何在一片混沌中恢復自然秩序。茲舉一例,《海外北經》記有一則禹戰九頭蛇相柳的故事:

共工之臣曰相柳氏,九首,以食于九山。相柳之所抵,厥為澤溪。禹殺相柳,其血腥,不可以樹五谷種。禹厥之,三仞三沮,乃以為眾帝之臺。在昆侖之北,柔利之東。相柳者,九首人面,蛇身而青。不敢北射,畏共工之臺。②

《大荒北經》所記與此略同,惟“相柳”作“相繇”。又《楚辭·天問》“雄虺九首,闞忽焉在”,王逸《注》:“虺,蛇別名也。”③《招魂》“雄虺九首,往來闞忽,吞人以益其心些”,朱熹《注》:“虺,亦蛇也。九首,一身九頭也。”④從其“吞人以益其心些”的行為來看,似與相柳“食于九山”有所關聯。相柳、雄虺乃一神之異名,屬于先神話而存在的神話素,被設定為禹的敵對者,而與共工屬于同一陣營。① 共工此人,在《山海經》中乃鯀禹父子最大的敵人。《海內經》記載共工的譜系曰:“炎帝之妻,赤水之子聽襖生炎居,炎居生節并,節并生戲器,戲器生祝融,祝融降處于江水,生共工。”②共工之父祝融正是被帝派去殛鯀的兇手,此外,《大荒西經》中還有“禹攻共工國山”的記載。由此可見,《山海經》中存在著兩種互相角逐的勢力,分別以鯀禹父子為一方和以祝融、共工、相柳為另一方。共工之父祝融殛鯀于羽郊,禹攻打共工并最終殺死相柳,是神話話語對這兩種敵對勢力在混沌世界建立秩序之過程的解釋。

總之,鯀禹治水的神話素與各種關系束,本質上代表了不穩定的權力狀態在幾經波折后被賦予合法性。二元對立模式則將這種沖突呈現出來:一方的榮譽對應另一方的蒙羞,一方的勝利對應另一方的沉淪。神話作為意指作用,最終為這些沖突賦予意義。

若按照結構主義神話學只研究事實的意義和價值而不注重事實的旨趣,我們對于鯀禹治水神話的解讀至此就算完成。但實際上我們對于這則神話還有更多期待。在談及神話語言的功能時,羅蘭·巴特曾精辟指出:“無論神話是否久遠,都只能具有一種歷史基礎,因為它是由歷史所選擇的話語方式:神話不可能從事物的‘原始狀態’中突然涌現。”③這就意味著鯀禹治水神話素及其關系束的形成,必定會受到某種“歷史基礎”的制約。所謂“歷史基礎”,可以是歷史事件,也可以是歷史觀念。對于歷史學家而言,這個歷史基礎就是歷史話語記錄的開端;而對于神話編纂者而言,它是神話話語建構的起源。一個歷史事件或歷史觀念形成之后,它由此成為一個“事實”,以文字、圖像、儀式或口耳相傳的方式在一個擁有共同信仰的集體中間傳播。同時,這一事實又不斷被神話話語所“竊奪”,并受各種意識形態的支配而被賦予“起源”的意義。因此,從理論上來講,任何一種神話都可以通過一種回溯性解析發現其中的歷史基礎。

我們將鯀禹治水的意指作用解釋為“基于威權的不穩定的秩序被合法化與合理化”,這是由充當所指的概念“恢復不穩定的秩序”決定的。基于概念的這一動機,神話編纂者選擇被形式化的“鯀禹治水”神話素以及其他一些所指并不明確的神話素如帝、祝融、息壤、九州等共同構成第二層語言系統的“形式”。這其中,“鯀禹治水”是最基礎的形式,其他神話素都是被概念選擇以強化意指作用。因此,“鯀禹治水”這四個字,就是第一層語言系統的符號,它的基本所指包括歷史人物“鯀”“禹”和歷史事件“治水”,“鯀禹治水”因此可以被凝練地表述為“英雄鯀和禹治理洪水”。但在第一層語言系統中,作為能指的鯀、禹指涉是否明確,二者是何種關系,他們與洪水是否存在必然聯系,洪水發生在何時、何地?不對這些問題做出解答,有關這一神話的歷史基礎的解析就難以令人信服。因為在巴特的符號學理論中,第一層語言系統的所指必須明確:無論用何種語言發出“樹”的讀音,人們頃刻之間想到的就是具有高大枝干和綠色葉子的物體,而不可能是其他事物。但是,“鯀”“禹”卻不具備這種清晰的指涉性:從文字構造來看,這兩個字分別從“魚”從“蟲”,它們的原始指涉似乎是兩種動物而非人物。于是我們面臨的首要問題是“兩個用來形容動物或與動物行為有關的漢字,為什么會被作為人物的名字”。

至此,結構主義只能還原到文字符號而無法深入到實物原型的方法論將不再適用。按照文學人類學的觀點,文字記載的小傳統深植于無文字時代的大傳統,若要進一步研究文字符號的實物原型,首先應該求助于考古學,而非傳世文獻,“四重證據法”的優勢即在于此:第四重證據“物證”能夠揭開漢字符號的神秘面紗,突破結構主義神話倚重文字資料的限制,上溯到前文字的大傳統時代,擴大神話研究的視域;再綜合利用民族志、出土文獻、傳世文獻材料,“激活”這些物證,對神話形成立體闡釋的效果。這也正是中國本土神話理論介入文明連續性命題的價值和意義所在。

四、從大傳統到小傳統:“鯀禹治水”所反映的“文明連續性”命題

要深入理解“文明連續性”命題所強調的“連續性”,有必要從延續與斷裂兩個不同視角考察二者的微妙關聯,這也即文學人類學所強調的大、小傳統之間的斷裂與連續問題。就斷裂一方而言,主要是數以萬年計的口傳、儀式文化要素在新興的文字書寫文化中被終結和取代的過程;就延續一方來看,主要是大傳統的神圣物崇拜及其神話觀,為漢字的發生奠定了重要的原型編碼基礎。

“鯀禹治水”神話所反映的文明連續性命題,即是一種“斷裂中的連續”。小傳統對于“治水”事實的記錄是經過高度濃縮和層層篩選的,其中的細節早已隨著時間的流逝而隱沒在歷史塵煙之中。但是,當我們利用結構主義神話理論解讀出該神話的意義,并將之還原為最基礎的文字符號時,我們仍有信心通過對這些符號原型的解讀,還原出“治水”真實的“歷史基礎”。這一方面是因為漢字符號具有刻畫事物的功能,并且這種刻畫的過程是在神話思維的支配下進行的;另一方面則是因為這些符號能夠與考古發現的實物與現場對應起來。

首先考證“水”的原型。2016年5月,《科學》(Science)雜志刊載了一篇題為《公元前1920年潰決大洪水為中國大洪水傳說和夏王朝的存在提供依據》的文章,引起國內外學者廣泛關注。文章指出,公元前1920年,在黃河上游齊家文化核心地區發生過一場地震,由此導致包括喇家遺址在內的眾多聚落被毀滅。地震在積石峽附近形成的堰塞體,在堵塞黃河長達6—9個月后潰決,引發史無前例的洪水。洪水造成了巨大災難,不僅影響了齊家文化輻射地區,并且波及黃河中下游2000公里范圍內的陜西龍山文化、陶寺文化、河南龍山文化。文章指出,《尚書》《史記》等文獻記載大禹治水始于“積石”,此積石與潰決洪水發生地同名,應非巧合。①

無獨有偶,21世紀二里頭考古工作的重大成果之一,就是揭示了4000到3800年前伊洛河流域曾暴發過一場大規模洪水。與以往季節性常態洪水有所不同的是,此次洪水規模大、水位高。洪水在給先民生活帶來災難的同時,也對二里頭的地貌、水文和土壤產生了一系列重大影響。洪水過后形成的沖積平原土質肥沃,極大地促進了農業的發展。洪水迫使古洛河決口和改道,使得二里頭一改先前兩河相夾、地域狹小的封閉狀態,成為位于伊河北岸沖積平原上的一個地勢開闊的高地。②

在歷史上,黃河素有“善淤、善決、善徙”的特點,由此導致的決口與遷徙改道史不絕書。但4000年前發生在積石峽和二里頭的大洪水卻顯得較為特殊。由于這兩處洪水暴發的時間、規模均相近,可以推測二里頭洪水就是由積石峽潰決洪水引發的次生災害。而鯀禹治水神話中的“水”,應該指的就是這場大洪水。由于黃河兩岸廣大地區飽受洪水侵襲,人們渴望有人能挺身而出幫助他們修復家園,“鯀”“禹”就是在這樣的歷史背景下被建構的。

在漢語中,政治、統治的“治”字與治水的“治”相同,二者必有某種淵源關系。考古報告將洪水過后的二里頭描述為“南望嵩山巍然屹立,氣勢磅礴,北靠邙山連綿起伏,大有王者之氣,是王朝建都的首選之地”,①可以想見,“鯀”“禹”在帶領族人治理洪水后,就在二里頭建立都城,并揭開了中國歷史上第一個王朝統治的帷幕。《尚書·禹貢》以及《史記·夏本紀》則對這一過程作了更為細致記錄。文獻與考古證據在此得到很好的契合。

其次,再來看“鯀”“禹”得名的緣由。眾所周知,中國古代久有人地同名的現象,人以地名尤為普遍。《國語·晉語四》云“昔少典娶于有鑝氏,生黃帝、炎帝。黃帝以姬水成,炎帝以姜水成。成而異德,故黃帝為姬,炎帝為姜”。鯀、禹的得名是否也存在這種可能呢?筆者嘗試在“中國國家地名信息庫網站”輸入“禹”字,竟出現多達2601條數據,且廣布全國各省市,真可謂“茫茫禹跡,劃為九州”(《左傳·襄公四年》)。而河南省尤以713處位居榜首,緊隨其后的分別是山東、安徽、陜西、山西諸省,總數約占全部數據的大半,與《尚書·湯誥》所言“萬民乃有居”的地域大體吻合。② 有趣的是,當輸入“鯀”字后,顯示全國僅有1處以“鯀”命名之地,即山東省臨沂市鯀堤劉家村。此外,據學者統計,出土文獻中還有十余處以“鯀堤”命名的遺跡,大抵不出河南、河北、山東諸省。③ 顯然,這些名為“鯀”“禹”的地名,皆出于后人之追溯,其目的是紀念鯀禹治水的偉大功績,故不能成為鯀、禹其人真實性的有效佐證。然而,這些數據卻仍有其重要價值,它們顯示了文明演進過程中人們對違逆天命者“鯀”的鄙夷,以及對順應天命者“禹”的尊崇;同時,大禹文化從中原向四方的輻射也代表了民族之間文化上的連續與趨同現象。

但在卜辭中,情形卻完全不同。在島邦男統計的500多處卜辭地名中,沒有一處名為“禹”者,卻有一處名為“鯀”之地,④卜辭顯示商王經常出現在這里,辭例如下:

(1)貞:弗其擒。九月。在鯀。《合》10994

(2)戊子卜,爭貞:勿步狩。九月。在鯀。《合》10993

(3)辛卯卜,貞:今夕[亡]憂。十月。[在]鯀。《合》8106

(4)壬辰卜,出貞:今夕亡憂。十月。在鯀。《合》24382

(5)□子卜,貞:無災,在鯀次。《屯南》2230

(6)己丑卜:有異,其禱于河,王受佑。在鯀次,獲中田。勿。其禱三牛。《醉古》241

由(2)(5)(6)辭可知,鯀地為商王田獵之駐地,故出行前要卜問是否會發生突發情況(憂)。其中第(6)辭為一條綴合卜辭,⑤其大義為:“己丑日占卜,有異象,向河舉行禱告,王是否受佑;王駐輦于鯀地,田獵有所獲。向河禱告用三牛為牲口。”“河”即黃河,可知鯀地靠近黃河。這條信息至關重要,有理由相信,在靠近黃河的區域內有一處與治水英雄鯀同名之地。這意味著二者之間必然存在某種關聯,或者是人以地名,或者是地以人名,無論哪種情況,均說明殷商晚期就可能存在鯀治水的傳聞。再考慮到地名在歷史上的相對穩定性,那么在殷商以前這一稱謂可能就已經存在,其性質可能與文獻及山東臨沂劉家莊的“鯀地”相同,屬于當地人對鯀治理大洪水業績的紀念。

那么,為什么失敗者鯀的名字會出現在卜辭中,而成功者禹卻完全不見蹤跡呢?這里即可見文明的“連續性”并非原封不動地繼承,而是存在某種斷裂、遮蔽和遺忘,這也即文學人類學所強調的文字小傳統對文化大傳統的篩選作用。不僅卜辭地名中沒有一處“禹”地,全部卜辭也不見一個“禹”字,這與“夏”字的情況完全一致,即殷人出于某種宗教禁忌而避免在卜辭中使用前代的國號與開國者名號。事實上,據《左傳·哀公七年》“禹會諸侯于涂山,執玉帛者萬國”的記載,可以推想在商湯伐桀以前,黃河流域名“禹”之地應不在少數,只是在卜辭中,這些地名被刻意隱去。以“有夏”自稱的周人則沒有這種禁忌,大禹治水得天命的神話被記錄在西周中葉的豳公盨銘文中,①說明整個西周時期這一神話已深入人心。

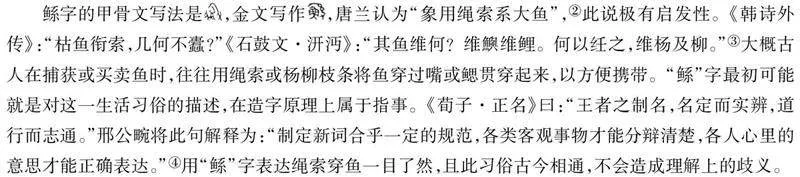

然而,如果綜合考古學、民族志與文獻學證據,有可能對此字的原始指涉作出另一番解釋。《周易·剝·六五》云:“貫魚以宮人寵,無不利。”唐陸希聲釋“貫魚”曰:“魚在水則難制,貫而持之,可謂鼎俎之實。”⑤清儒黃宗羲進一步申說曰:“由鼎耳升于俎者,為‘膚’、為‘魚’。‘貫魚’者,《饋食禮》‘魚用鮒十有五,而鏃索載’是也。”⑥可見古人有將魚穿在一起作為祭品的禮俗。證之考古學,此種禮俗當源自上古時期的魚崇拜信仰。仰韶彩陶最常見的紋飾之一就是“魚紋”,其中“人面魚紋”圖案的構圖就是人面兩耳旁各貫穿一條魚(圖1),筆者曾撰文指出這與流行于仰韶時期巫師控制魚的巫術行為有關。⑦生活在貴州山區的苗族人魚崇拜信仰特別發達,魚已經滲透進人們生活的方方面面,其中一項禮俗似乎還留有仰韶“人面魚紋”信仰的余緒。貴州省博物館展廳中陳列著一張巨幅照片(圖2),照片上的男子神情肅穆,頭戴一圈用繩索貫穿的枯魚,每一條魚都頭向上,似是在借魚的神力舉行一種祈福活動。“鯀”字的原始指涉,可能就與這種“貫魚”獻祭或祈福的禮俗活動有關。

博父國在聶耳東,其為人大,右手操青蛇,左手操黃蛇。鄧林在其東,二樹木。一曰博父。禹所積石之山在其東,河水所入。⑤

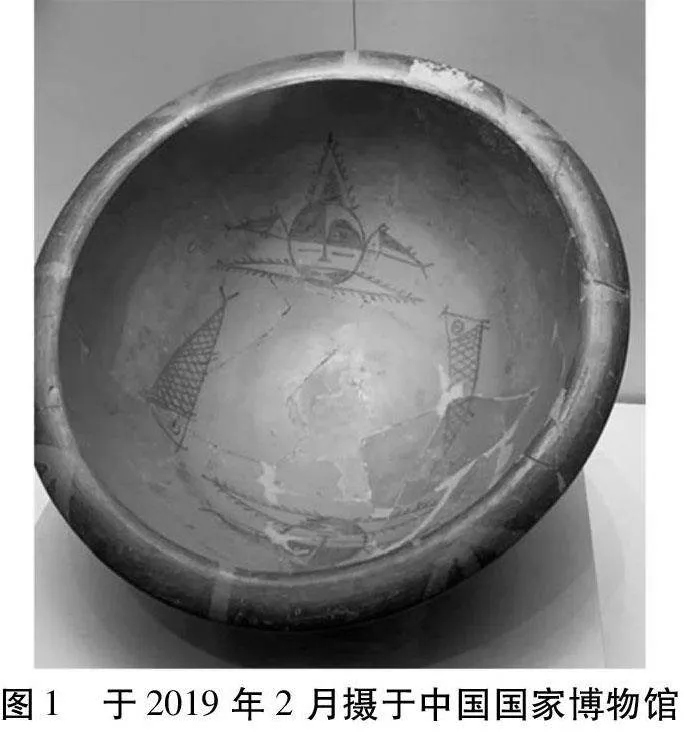

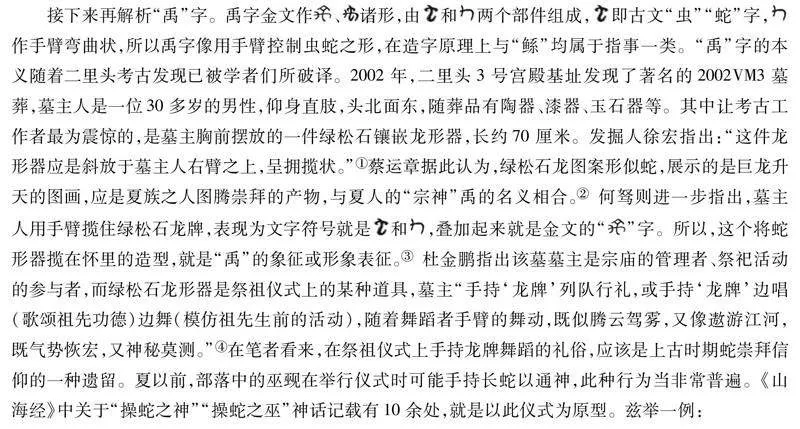

這則神話將大禹、積石山、操蛇之神等神話素置于同一神話話語中,其意指作用可以理解為“巫覡通過控制蛇以協助治水的交感巫術”。在上古時期,神話動物被部落視為動物形遠祖或動物神靈的象征,它們的形象常常以夸張的方式出現在重要禮器上。除了二里頭綠松石龍牌外,陶寺文化蟠龍紋陶盤上刻畫的氣勢靈動的蛇(圖3),或即陶寺遠祖神靈的一種特殊表現形式。在文明演進過程中,這種蛇崇拜信仰在下沉到民間后,逐漸發展成一種儺舞。如今閩南地區、廣東潮汕地區、香港以及泰國等地流行“英歌舞”,領頭的兩位演員手持木質長蛇道具(圖4),其舞蹈動作與杜金鵬先生描述的4000年前夏人手持綠松石蛇祭祖的舞蹈如出一轍,而木質長蛇上的環形紋,又與陶寺蟠龍紋構形一致。值得注意的是,閩南的“閩”字,可能潛含著一種門內祭蛇或舞蛇的傳統。

總之,無論是“鯀”字所蘊含的用“貫魚”作為犧牲獻祭祖先的禮俗,還是“禹”所蘊含的手持綠松石龍(蛇)牌模仿祖先活動的儀式情境,均與原始部落古老的魚圖騰和蛇圖騰崇拜相關。這兩個漢字符號被用作治水英雄的名號,是基于以“互滲律”為原則的原始思維。正如波洛洛人堅信他們是金剛鸚鵡,或者特魯瑪伊人聲稱他們是水生動物一樣,⑥夏民族的兩位創世者被命名為與魚、蛇相關的儀式名稱,也體現了希望借助水生動物魚和蛇的習性協助治水的美好愿望。英歌舞的領舞手持長蛇道具或苗族男巫頭戴枯魚的儀式表演,是要通過神經興奮和動作的忘形失神來復活并維持一種與族群起源的聯系,在這種聯系中匯合了實在的個體、在個體中體現出的祖先以及作為該個體的圖騰動物。但同時也要看到,神話中鯀的失敗已經使“魚崇拜”在上層階級中趨于沉寂,而逐漸滑入民間信仰之中;大禹的成功則無形中促成了由蛇崇拜向龍崇拜的轉化,并使得龍的形象成為統治階級用以凸顯其威權的象征。這就是“鯀禹治水”神話所反映的“文明連續性”命題的意義所在。

五、余論

本文運用神話學理論對“鯀禹治水”的解讀,意在指出神話如何反映文明的連續性:發生在約4000年前積石峽的潰決大洪水,是該神話形成的歷史原型,它曾以口耳相傳或儀式表演的方式在夏族群之間廣泛傳播;商人出于宗教禁忌對其進行刻意遮蔽,但在甲古文中,仍然保留有關于該神話的蛛絲馬跡;以“有夏”自稱的周人,在恢復這一神話的同時,又進一步賦予其濃厚的“天命”與“德”的思想;此后兩千多年的封建王朝時期,該神話逐漸成為中華民族艱苦奮斗精神的象征;直至今日,在兩廣地區及云貴高原的一些民俗活動中仍可見該神話的部分原始形態。

“當代中國是歷史中國的延續和發展”,是習近平總書記提出“文明連續性”命題的核心要義。從傳說時代的部族國家,到夏商周“三代”的王朝國家,再到秦始皇建立具有中央集權特征的統一多民族國家,中華文明始終以文化共同體的形態在華夏大地上傳承發展。在神話思維的支配下,先民對這一漫長歷史進程的記錄必定浸染著濃厚的神話色彩。就此而言,神話學介入“文明連續性”命題的意義體現在,通過對神話的結構分析與原型解讀,探尋對中華文化認同和政治想象具有奠基性作用的前文字歷史觀念或歷史事件,進而研究這些觀念和事件對文字誕生之后的文明所發揮的形塑作用。探尋并非意味著實證,而是倡導一種對神話的理解/闡釋的研究范式。理解就是對神話意義的推測,反思這些推測,然后再從比較可靠的推測中提煉出可以被解釋的結論;闡釋則是對這些結論所蘊含的信仰、政治制度、道德禁忌、人生觀、世界觀、價值觀進行剝離。神話在某種程度上等同于一個“記憶之場”,是一個漫長的時間和廣闊的地域內生活過的人們對歷史記錄的載體。后人可以通過神話來了解那已經永遠消失了的歷史:一個與當下相比顯得遙遠、神秘、晦澀,然而卻有著千絲萬縷之聯系的世界。

作者單位:上海交通大學人文學院

責任編輯:張翼馳