小學古詩詞誦讀教學案例分析

古詩詞是中國文化的典型代表,詩人常用隱喻、比喻、夸張、對比等多種手法呈現景色以及情感。學生在詩詞翻譯、情感賞析、手法分析等諸多方面存在難點,因此教師常常采用引導式講解教學,以保證學生能夠理解詩文,但是引導式講解教學在古詩詞情操、意境分析、體會詩文之美、感知詩文之律等方面的能力更為欠缺,從而影響學生對古詩文學習的興趣。小學階段應該更加重視古詩詞興趣與學習基礎的積累。因此,小學階段的古詩詞教學更適宜于采用“誦讀+理解”的形式,讓小學生在古詩詞朗誦環節感受到意境之美與韻律之美,感知作者的情感,體會詩文描述的畫卷。基于此,本文以《泊船瓜洲》課時教學為例,闡述古詩詞誦讀教學方面的策略。

一、古詩詞誦讀教學的思路分析

(一)小學生古詩詞誦讀教學的基本目標

小學階段的詩文教學并不強調學生在古文解析技巧、意境深度解剖等層面上的能力,重點選取的是簡單的詩詞,讓學生能夠理解詩文的基本內容和情感,有感情地誦讀詩文,在誦讀中形成詩文理解的基本能力基礎,感知詩文之美,體會古詩詞的意境表達,使其熱愛古詩詞、熱愛傳統文化,為后續高年級段學習與研究古詩文奠定情感基礎與能力基礎。

(二)誦讀之前要有了解的基礎

小學生接觸到一篇新的古詩詞課文時,第一反應是想知道本詩講述了一件什么事情,表達了什么樣的情感。在實際教學中,很多學生對詩詞的理解停留在教師的字、詞、句直面翻譯之上,導致不能通過詩詞的內容感受作者表達的情感。在教學過程中,整個課堂又充斥著古詩詞、白話文的相互轉替,當學生不能完全跟進教學節奏時,加之對翻譯的白話文理解不透徹,學生在課堂之中的參與性、積極性就會大打折扣,從而導致不愛學習古詩詞,學習古詩詞有難度,對詩文理解得不透徹,進而在誦讀古詩文時沒有情感,不能體會到古詩詞之美。因此,誦讀之前,教師應當針對詩文的背景、內容、情感進行基礎的了解,要讓學生知道本文大致描述了一個什么場景與情感,如此一來,學生才能有感情地誦讀。

(三)誦讀中可以趣味橫生

小學生誦讀古詩詞和對其的整體理解有密切的聯系,誦讀之時的情感一定是建立在詩人的經歷與所見所感之上。教師不要直接介紹本首詩的創作背景和王安石的生平,而是把本詩的內容以及創作背景融合成一個故事講解,學生更有興趣聽。同時可以考慮結合多媒體動畫以及情景短片共述這個故事的發展,在短片中看王安石的所見之景,在古風古色的背景音樂中感知情感的流露。在故事中講述王安石任相到被貶,又從被貶到奉旨入京的過程,和“京口瓜洲一水間,鐘山只隔數重山。春風又綠江南岸,明月何時照我還”這首詩完美結合,學生對該詩詞的內容與整個背景理解形成一個貫通式的過程,才能更容易理解本詩,才會有感情地誦讀本詩。另外,可以結合笛、簫、古箏等音頻內容,讓學生在音樂的結合下有感情地誦讀,感受音律與詩文節奏契合的美感,讓課堂變得更加有活力、有趣味。

(四)凸顯誦讀古詩詞的教育價值

古詩詞是中華民族寶貴的文化遺產。通過誦讀,學生能夠接觸和理解經典作品,從而在情感上與傳統文化建立聯系,促進文化的傳承和發展。古詩詞語言精煉、意蘊深遠,通過誦讀,學生可以學習到豐富的詞匯、優美的句式和巧妙的修辭手法,提高他們的語言表達能力和文學素養。古詩詞蘊含著深刻的審美價值,通過誦讀,學生能感受到詩詞的韻律美、意境美和情感美,提升審美情趣和藝術鑒賞能力。

二、教學應用策略——《泊船瓜洲》教學案例分享

(一)故事導入基本理解

師:同學們,今天我們要認識一位偉大的詩人,那就是王安石,他在宋朝時任職宰相,宰相的權力大不大?

生:大,電視劇中經常提到宰相是“一人之下,萬人之上”。

師:對,王安石雖然是宰相,可是也被罷免了,罷免的主要原因是王安石提出了變法,這個變法的目的是肅清朝野,使官吏各司其職,使百姓安居樂業。可這觸碰到了一些朝廷中其他官員的利益,就這樣,他被保守派詆毀、讒言,導致被罷免了。你們說王安石心里有什么感受呢?

師:舉個例子吧,假如你是一個班長,你要管理班級里部分人不遵守班規的行為,但因為很多人舉報你,你不再是班長了,你心里會怎么想呢?

生:從宰相到平民,落差確實很大,他心里一定有很多無奈。

師:王安石不僅是宰相,還是一位詩人,在晚年時,王安石又被皇帝宣旨召回京城,在回京的過程中他作了一首詩,就是今天學習的這首詩。

學生簡單地完成第一步的閱讀和生僻詞標注,隨后筆者對本詩的基本翻譯進行了引導,然后筆者提出了一個問題。

師:我剛才說這首詩作于回京赴任的途中,王安石會有什么樣的心情呢?

生1:他一定是非常激動的。

生2:他也可能會有一絲不舍。

師:確實,這首詩表達了多種情緒,我們還不能完全感知到。接下來,老師給你們講一個故事,在這個故事中,我們能夠感受到王安石心情的變化。

筆者在講述故事的同時,還利用多媒體技術播放故事內容,包括圖片、內心獨白、旁白等,選擇的背景音樂為笛、簫、琴純音樂。在筆者講解到詩人作詩的背景時,利用多媒體呈現了這首詩的吟唱,隨后在多媒體動畫中展示了“一水間”“數重山”“春風綠”“照我還”等場景的動畫之景,其中附帶了中國水墨畫以作意境感知。

師:通過了解故事和觀看視頻,你們能感受到王安石作此詩的心情嗎?

生:這首詩表達了詩人濃烈的思念和不舍之情。

生:表達了詩人濃烈的壯志之心。

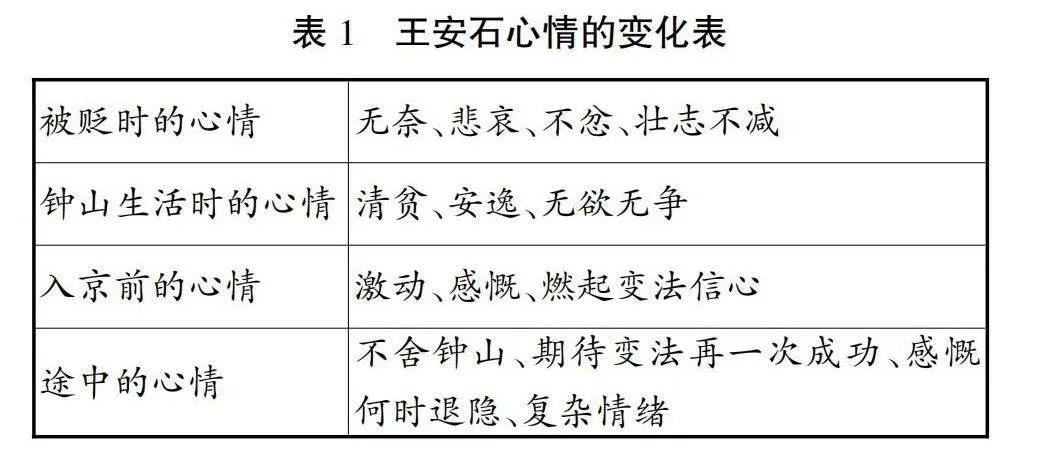

針對學生的回答,筆者做了一個板書設計,具體如下。

(二)品讀詩文之美與韻律

當學生對本詩文有了基礎的了解,掌握了古詩創作的背景,基本感知到詩文表達的情感后,筆者開展了品讀詩文之美與詩文韻律的教學。

師:現在,讓我們跟隨音視頻一起誦讀一次詩文吧!

在學生誦讀后,筆者引導學生:同學們,你們誦讀的時候要注意抑揚頓挫,每首古詩都有韻律之美與節奏,讓老師給你們劃分一下吧。

京口/瓜洲/一水/間(平仄平平仄仄平)

鐘山/只隔/數重/山(平平仄仄仄平平)

春風/又綠/江南/岸(平平仄仄平平仄)

明月/何時/照我/還(平仄平平仄仄平)

押韻是指詩句末尾的字音相同或相近,形成和諧的音韻效果。《泊船瓜洲》的押韻字為“間”“山”“岸”“還”,它們都是平聲字,且韻母相同,構成了詩的押韻美。古詩的節奏通常由五言或七言的句式決定,每個字都有其固定的音節位置。

師:現在請大家再來誦讀一次吧!

學生通過節奏的把控與韻腳的重點突出,進一步感知了古詩的韻律之美,而這遠不足以讓學生完美地呈現出一篇詩文的誦讀。于是,筆者又在字詞的情感上進行了引導。

在誦讀時,學生應注意每個音節單位的停頓,以及整個句子內部的抑揚頓挫。例如,“春風又綠江南岸”中,“春風”和“又綠”之間可以稍作停頓,強調“綠”字的意象美;而在“明月何時照我還”中,“明月”和“何時”之間的停頓可以稍長,表達詩人的期盼和無奈。

師:詩中的“春風又綠江南岸”描繪了江南春天的美景,而“明月何時照我還”則流露出詩人對歸鄉的渴望。在誦讀時,大家可以通過語調的高低起伏表達情感。例如,在讀到“春風又綠江南岸”時,可以用較為高亢的語調表達出春天的生機勃勃和對家鄉的懷念;而在讀到“明月何時照我還”時,可以用較為低沉、緩慢的語調表達出詩人的期盼和無奈。

師:語速的快慢也可以用來表達情感。在表達思念和期盼的詩句時,可以適當放慢語速,感受詩人的深情和沉思。

師:適當的停頓可以增強詩句的情感表達。例如,在“明月何時照我還”之前可以有一個較長的停頓,感受詩人的沉思和期盼。

隨著筆者的講解與演示,學生對誦讀時的韻律、節奏、情感有了更進一步的了解,同時對本詩表達的情景、畫面、感情有了更多的感悟。隨后,跟隨音頻的旋律,學生完成了一次有感情的共讀。

(三)富有感情地誦讀古詩詞

在課堂之中,學生經歷了詩文的理解與內容的視頻動畫學習,帶入品讀詩詞之美與韻律的過程,在誦讀之中完整體會了作者的情感與描述的景色,同時,讓學生進一步感受到了古詩詞的魅力。

為了進一步激發學生對古詩詞的學習熱情,更好地體會《泊船瓜洲》詩文的內涵,筆者組織了一次課堂活動。筆者把學生分為多個小組,讓學生在小組中自行嘗試感受詩詞的誦讀情感,練習誦讀技巧。同時,筆者為學生提供了音頻素材,給每個小組分發一臺學習平板,讓學生自行挑選最為合適的音頻進行誦讀練習。誦讀后,筆者要求每個小組選派一名代表,上臺競技。

在這次活動中,學生表現出了極大的興趣。針對每個小組,筆者進行了點評與表揚。隨后,筆者還拓展了詩文誦讀的資源,以王安石為例,提供了《元日》《梅花》《登飛來峰》等詩歌,還是以小組合作為形式,通過平板學習微課視頻,讓學生通過本堂課的誦讀技巧,嘗試結合微課的學習自行誦讀與理解,進一步強化學生的課堂收獲,培養學生對古詩詞的熱愛之情。

三、教學反思與總結

在實踐中我發現,當我把詩的內容以及詩人的背景結合起來,串聯成故事,學生非常愛聽,在幾堂課下來后,很多學生都掌握了李白、王安石、白居易等幾個大詩人的生平及其流傳較廣的作品。教師通過故事這種教學方法,激發了學生對古詩詞的喜愛,同時不斷拓展了詩人及其作品的相關知識。古詩詞教學難,在于低學段學生并不具備太強獨立思考的能力,對古詩詞的積累也比較少,對暗喻、比喻、夸張等修辭手法的應用以及古文體裁形式的陌生,導致自主翻譯的難度高,自主賞析的難度更高,學生沒興趣學。

我們在思考古詩詞教學的目的時可以發現:低學段的古詩詞教學并不是讓學生形成自我解析的能力,最重要的是通過古詩詞培養學生對中華優秀傳統文化的喜愛,通過古詩詞的內容感知情感,塑造傳統優秀品德,以古詩詞為載體,奠定古詩詞學習的基礎與興趣。而當下,諸多教師認為小學階段的古詩詞教學,也應當重點針對字詞使用、技巧、內容、情感進行深度引導學習,導致很多學生覺得古詩詞難學、難背。這未充分考量小學生群體的能力基礎,我們只需要在小學階段的古詩詞教學中讓學生體會到古詩詞的內容、背景、作者、情感、簡單技巧即可,還不適宜開展深度的內容教學。以誦讀為載體,激發學生的學習興趣,串聯古詩詞的背景、內容,形成故事,在誦讀中不斷地融入情感的引導,學生很有興趣參與進來,同時能夠在誦讀中感知情感,體會詩文韻律之美,學生更容易記憶古詩詞、理解古詩詞。

(作者單位:浙江省杭州市蕭山區湘師實驗小學)

編輯:陳鮮艷