技術—經濟范式趕超機遇與中國國家創新體系建設轉型:概念框架、日本經驗與啟示

摘要:[目的/意義]本文從技術—經濟范式理論視角把握后發經濟體擺脫“追趕—落后—追趕”路徑依賴,實現趕超與國家創新體系建設轉型的關系,為中國在新發展階段有效抓住新一輪技術—經濟范式變革機遇、提升國家創新體系效能提供依據和思路。[方法/過程]首先,構建技術—經濟范式趕超與國家創新體系建設的概念框架;然后,分析日本促進技術—經濟范式超越追趕的國家創新體系建設取向;最后,辨析當前中國與日本實現技術—經濟范式趕超面臨的情境異同,指出中國國家創新體系建設轉型的方向。[結果/結論]“導入期”和“轉折期”是后發經濟體實現技術—經濟范式超越追趕中的關鍵進程,需要國家創新體系給予有效的制度、組織及資源支持。日本經驗對中國國家創新體系轉型有4點啟示:兼顧范式追趕和范式引領兩個有著本質性差異的目標,重視但不拘泥于突破核心關鍵技術,重點圍繞潛在優勢產業布局及一體化政策配套轉型,以及著重思考如何借助海外投資提升中國企業的國際競爭能級。

關鍵詞:技術—經濟范式 超越追趕 國家創新體系 日本經驗 新質生產力

分類號:F124.3

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2024.04.04

1 引言

當前,中國和美國、德國、日本等發達國家同處于第6次科技革命初期“局部領跑”階段,面臨著實現技術—經濟范式趕超的歷史性機會窗口,如果錯失,中國將再次陷入發展路徑和發展空間被發達國家“鎖定”的不利境地。與此同時,中國可以從國外繼續引進的技術空間已所剩不多。國家創新體系是一個總括性理念,常用于解釋國家間的技術—經濟差距,強調國家按照創新規律和創新體系框架對技術創新和經濟發展進行系統性干預,為政府提供了有效趕超行動基礎[1-2]。因此,黨的十九屆五中全會后,黨的二十大報告再次強調“堅持創新在我國現代化建設中的核心地位”“科技自立自強”及“提升國家創新體系整體效能”。

已有研究圍繞“技術學習與追趕”開展了大量的工作,為中國有效抓住這輪趕超機遇提供了重要的思考基礎,但針對“如何實現從追趕到領跑的跨越”這一問題的研究成果還相對有限。在國內,以“技術創新”“二次創新”相關研究見長的一批知名學者聚焦基于自主創新實現重大技術裝備國產替代和超越追趕,提出“使命驅動型創新”“高能級創新聯合體建設”“以特殊機構執行和完成重大任務”等新概念、新思路,強調用新的創新范式和組織模式實現趕超[3-6]。少量文獻聚焦高質量發展階段中國創新政策及國家創新體系的轉型[7-9]。在國外,進入21世紀后,韓國基本完成工業化,進入后追趕階段,學術界開啟了對過渡期及后追趕階段相關實踐的觀察思考[10-12],國家創新體系的完善則是首要關注點。其中,國家創新體系理論創始人之一理查德·尼爾森(Richard Nelson)曾專題討論后發追趕階段國家創新體系的建設,指出越接近于前沿趕超階段,對自主創新及國家創新體系建設中的人才培養體系、制度支撐體系的要求越高[10]。

立足新時代新征程我國對提升國家創新體系整體效能的重大現實需求,本文做了兩個新嘗試。一是在理論層面,引入技術—經濟范式趕超的概念并建構技術—經濟范式推進與國家創新體系建設概念框架,有助于進一步深化政府及社會對當前中國強力推進實現科技自立自強的本質及規律的認識。二是在實踐層面,選取日本作為研究對象,深入分析日本在促進技術—經濟范式趕超中的國家創新體系建設取向,指出中國完善國家創新體系的方向及日本在實現技術—經濟范式趕超中的三點異質性。

2 技術—經濟范式趕超與國家創新體系:概念框架

2.1 技術—經濟范式趕超的概念

浙江大學吳曉波教授及其研究團隊提出“超越追趕”(beyond catch-up)的概念,用以表征“有節奏地擺脫現有技術軌跡制約,并超越現有追趕軌跡,用更高、更寬、更前瞻的技術視野和布局謀求革命性的創新發展的模式”[3],落腳點在“超越”。“超越追趕”這一概念,一方面關照到了新征程上中國完成技術學習與追趕向全球領先邁進的戰略需求變化,另一方面指明了實現路徑——基于革命性的創新發展模式,有節奏地擺脫甚至超越現有的技術—經濟范式。在本文,“趕超”的概念相當于“超越追趕”,但在表達形式上更簡潔,主要用以表征成功擺脫現有技術軌跡約束、實現領跑的目標,高度依賴于原始創新;技術—經濟范式趕超就是要打破現有技術—經濟范式約束,形成新的技術—經濟范式,并掌握主導權。

2.2 形成新的技術—經濟范式并掌握主導權的關鍵

技術—經濟范式理論始創于1983年,歷經提出、構建和完善3個階段,如今已頗為成熟[13]。它產生于以卡洛塔·佩雷斯(Carlota Perez)、理查德·弗里曼(Richard Freeman)為代表的國外學術界對幾次技術革命對當時經濟社會生產組織方式和效率帶來質變的深刻觀察,主張新舊技術—經濟范式更迭是技術革命技術標準、工業結構、基礎設施、政府職能等引發經濟社會深刻變化推動經濟發展和周期性演化的重要機制[7]。按照佩雷斯的分析[8],新舊技術經濟范式更迭會經歷導入、轉折和展開3個進程:(1)新的技術—經濟范式生發于少數個體的原始創新,一旦這些創新被市場接受,金融資本就紛紛涌入,面向更快、更小、更便宜、更多功能性等市場需求推出大量的漸進式創新,引發關鍵生產要素和生產方式的變化,進而催生出新業態、新模式和新產業;(2)隨著金融資本的持續涌入,新興產業快速實現規模擴張,但因技術能力、人才儲備、管理水平等關鍵性要素質素提升滯后,引致質量問題,金融“泡沫”問題開始凸顯,行業動蕩發生,新的技術—經濟范式在產業鏈、供應鏈的擴散受阻,甚至停滯,政府開始密集實施專項規制和協調;(3)隨著新的技術—經濟范式影響深度和廣度的持續擴大,創新活動逐漸減少,更多的生產性資本進入,生產者、設計者、供應商、用戶、研發人員、各類機構呈現出網狀互動形態,形成若干新興產業集群,新興產業不斷改造、取代舊產業,最終引發國內國際經濟格局、社會及制度的變化。新的技術—經濟范式在這一階段走向成熟并取得了主導權,繼而在新一輪的新技術—經濟范式孕育中走向衰落,直至被完全取代。這其中,導入和轉折兩個進程直接關涉新范式能否生發及能否平穩度過動蕩期,是后發經濟體實現技術—經濟范式趕超要錨定并加速推進形成先發優勢的關鍵進程。在歷史經驗中,這兩個進程通常會分別持續20~30年、3~5年。新的技術—經濟范式通常首先在核心經濟體導入,發展成熟后向外圍的后發經濟體擴散,后發經濟體由此獲得技術追趕、經濟追趕與范式追趕的機會窗口,但很難趕超,因為核心經濟體在向后發經濟體擴散技術和技術—經濟范式時就已鎖定了新一輪顛覆性技術變革及新興技術—經濟范式的主動權。

2.3 技術—經濟范式趕超需要國家層面的系統性干預

在新的技術—經濟范式導入期,新興技術具有突破性和未來性,但尚不成熟,市場高度不確定,還要在由舊技術—經濟范式主導的經濟社會中爭奪政策、資金、土地、高素質勞動者等要素資源,進入市場壁壘高,潛在風險大。但作為新的技術—經濟范式周期的起點,導入期在源頭上影響未來國家間的競爭格局,進而影響國家的發展與穩定,潛在的正外部性極強。在轉折期,只是為了得到政府補貼,但沒有市場競爭力的廠家大量進入市場,擾亂技術進步的正常演進秩序,引發價格戰和“劣幣驅逐良幣”效應,最終導致供需失衡,產業高端化發展受阻。在這兩個進程中,市場已然失靈,需要國家充分考量經濟發展階段、制度體系、要素結構等特定時空因素。一方面,積極收集、及時披露相關市場信息,協調幼稚期產業的投資決策;另一方面,建立起競爭性的市場制度,構建動態合理的保護和補償機制,把幼稚期的新興產業“扶上馬”再“送一程”[4]。歷史上,在5次科技革命與經濟社會發展的結合中,英國、美國、德國、日本、韓國等國家都曾通過專項資金支持、組建高能級創新聯合體、實施技術封鎖和貿易限制等舉措支持本國加快顛覆性技術突破及其商品化產業化。2008年全球金融危機以來,世界主要經濟體也紛紛以制造業高端化、智能化、綠色化為主攻方向,頻頻推出戰略計劃,以在新的技術—經濟范式構建中獲取先發優勢,進而贏得新一輪全球競爭的主動權和主導權。

2.4 國家創新體系為政府提供了有效超越追趕行動的基礎

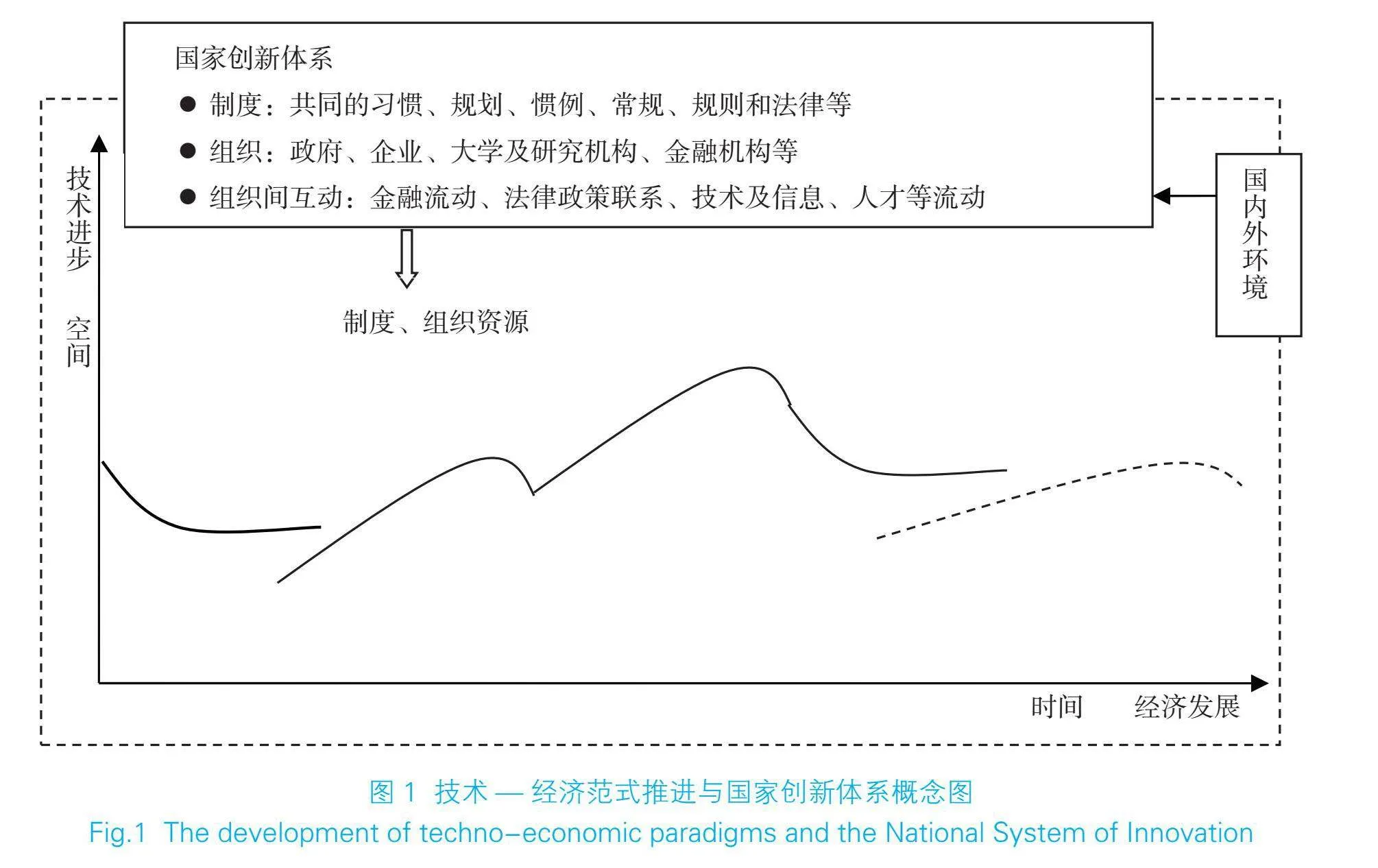

國家創新體系是把國家作為創新系統的觀察單位,從歷史和經驗的視角關注國家間的技術間距及追趕情況、解釋經濟增長和國家競爭力的差異;強調國家邊界內政府及制度、文化、公共政策在協調實施長期經濟政策方面的作用[1,14-15]。相較于國內從重大技術突破出發提出的新概念、新思路,國家創新體系的總括性更強,構成要素更為明確,理論體系也更為成熟。國家創新體系一般由制度、組織(創新主體)、組織間的互動(創新活動、創新過程)3部分組成(見圖1)。制度的制定、執行、轉型、變革會影響組織間的互動與互動成效,是國家創新體系有效運轉的關鍵要素,是一個開放的、復雜的、動態的系統,決定著一個國家整體創新能力建設及創新成效的速度與方向[1]。因此,進一步就不同發展階段的國家創新體系建設及其特點開展深入研究有必要且有作為空間。

和技術—經濟范式理論一樣,國家創新體系理論也強調技術變革和制度變革對塑造國家競爭力的極端重要性。只是國家創新體系理論關注特定時空下公共部門和私有部門通過復雜交互協作促進技術創新,進而引發經濟發展的過程[14-15],而技術—經濟范式理論關注技術變革擴散到經濟領域,引發宏觀經濟周期性發展及其間的復雜演化機制,這種演化機制指向的是創新網絡和國家創新體系。因此,國家創新體系相當于技術—經濟范式研究中關注的“復雜機制”。相應地,國家創新體系建設的本質就是構建有利于生發創新及新的技術—經濟范式的體制,為新的技術—經濟范式超越追趕提供行動基礎;技術—經濟范式推進進程不同,面臨的國內外環境會有差異,與之相匹配的國家創新體系也不同。后發經濟體要推動實現技術—經濟范式趕超,不僅需要將技術進步模式由技術學習與追趕轉換為向前沿技術擴張[16],還要基于前沿技術突破,進一步形成新的經濟發展范式,并掌握該范式的主導權。而無論前沿技術突破,還是前沿技術突破在經濟領域的擴散都是大挑戰,需要國家宏觀層面的范式創新、組織模式創新,以及企業微觀層面的創新戰略調整。因此,提升國家創新體系整體效能的要求正是抓住了加快推動實現技術—經濟范式趕超的關鍵。國家創新體系與技術-經濟范式的概念圖見圖1。

3 促進技術—經濟范式趕超的國家創新體系建設取向:日本經驗

本文聚焦日本的趕超實踐,主要基于以下幾點考量:其一,國家創新體系本身是一個適用于案例研究、比較分析和制定創新政策的概念框架[1, 15-16];其二,二戰以來,日本先是在20世紀80年代實現了技術—經濟范式的趕超,后又經歷了“迷失的20年”,其在20世紀90年代在新材料、新能源、生物、宇宙航空等前沿新興領域取得的技術突破,如今仍然處于世界領先地位,也是一次趕超,滿足案例研究對于內容適配性的要求;其三,針對二戰以來日本經濟發展的相關研究和史料較多,能夠在較大程度上實現數據的完備性和“三角驗證”——“大量豐富的二手數據又能夠為案例研究提供有效支撐的情況下,案例研究者可以基于二手數據進行案例研究”[17];其四,日本在進入技術—經濟范式趕超階段前也選擇了“引進—消化吸收—本土化改造再創新”的路徑,也同樣有抓住新一輪科技革命歷史性機遇、實現趕超的國家戰略需求,對中國的借鑒意義強。

3.1 三個關鍵歷程

二戰后,日本趕超德國、蘇聯并在此后保持了世界科技強國和經濟強國地位,其技術—經濟路線見圖2。本文將日本實現的兩次技術—經濟范式超越分別標注為J1范式和J2范式,兩個范式的內核分別表現為“創新性模仿能力+后發優勢”(工業2.0時代)①、“自主創新+先發優勢”(工業4.0時代)。

從已有研究材料看,在J1和J2兩次技術—經濟范式趕超中有兩個導入期和一個轉折期。一是J1范式的導入期,大體在20世紀50年代中后期到20世紀80年代,歷時近30年。在這一階段中,主導技術是微電子技術。二是J2范式的導入期,大體在20世紀90年代中后期至今,至今已歷時20余年。在這一階段中,主導技術是人工智能、再生醫療、燃料電池、環境能源、納米技術等,是2008年全球金融危機以來世界各國紛紛布局、博弈的重點領域。日本則早在20世紀90年代就開始布局這些領域,目前,在這些領域均已取得了相關基礎技術的重大突破,也涌現了一批領跑型行業巨頭和獨角獸企業。三是J1范式的轉折期,大體在20世紀80年代末、90年代初,其間,日本經歷了國內經濟泡沫破滅。

3.2 三個關鍵歷程中的國家創新體系及取向

3.2.1 J1范式導入期:實用主義價值取向下政府引導、企業主導 這一時期日本國家創新體系的顯著取向是政府基于實用主義原則實施非自由資本主義、非計劃經濟,但適合日本當時追趕國情的政府引導、企業主導的推動體制。在這個體制中,企業對主導產業的選擇、人力與資金的配置等決策,受政府的戰略性發展框架、配套制度及政策引導和協調。日本政府首先選定“經濟第一、發展至上”的工業化模式,然后以“動態比較成本”確立潛在優勢產業為主導產業,進而有選擇、有重點、多方式地引進技術和配套一體化的制度及政策[18]。這些制度和政策主要包括:針對新技術及新機械企業化、重型機械開發、中小企業試驗階段面臨的資金難問題,設立“國產技術振興資金貸款制度”“國產技術企業化等貸款制度”和稅收優惠措施;為集中有限的財力加強企業技術開發能力、抵抗來自國外大企業的激烈競爭,創設“工礦業技術研究組合制度”和“大型工業技術研究開發制度”[19];為促進電子計算機新機種、超大規模集成電路、電子新材料等前沿技術的開發,設立短則3~5年、長則7~10年的專項補助金。其中,僅在電子新材料的3個方向上就形成了長達10年、總資助金額近300億日元的研發計劃,為從事尖端技術研發的企業和機構提供補貼、設立貸款,有效促進了尖端技術的開發和新產業的興起[20]。日本98.4%的工業企業都是民營企業,自我發展和競爭意識強烈。基于對更高剩余價值的追逐,在J1范式的形成與擴散中,企業都是主導者。在J1范式的導入階段,日本企業把工廠生產線作為創新實驗室,以“便利、舒適、性能好、規模化、節約”為目標,反復實施“反向工程”,最終破解引進的技術,并靈活應用于企業的產品開發和和生產中。20世紀六七十年代,日本的非軍事性研發費用在國民生產總值(Gross National Product,GNP)的占比超過了法國,與美國、英國、德國幾近持平。其中,70%左右的投資來自民間產業部門;日本民間產業部門用于消化吸收的費用是技術引進費用的2~3倍;民間產業部門的研發人員占比從1965年的50.2%不斷攀升到1970年的54.7%和1979年的64.8%[18-19]。1985年,日本民間產業部門的研發經費占比上升到了83.1%[19]。

為強化高層次人才和基礎研究支撐,日本的國立大學及政府研究機構在這一時期快速擴張,但整體科研實力仍遠落后于美國,落后于日本本國的技術進步,在技術—經濟范式的趕超中處于輔助位置。

3.2.2 J2范式導入期:科技創造立國戰略下多元組織有機聯動 日本在工業4.0時代依靠先進技術及相應的技術—經濟范式再次初步實現領跑不是偶然的,而nXryIUJdetKgg0LBNiLRdQ==是日本政府30年持續實施“科技立國”戰略、20年堅定推進“國家產業技術戰略”、不斷重構應對制度,以及企業、大學、研究機構、中介組織等幾方組織有機聯動的結果。

1995年,日本通過《科學技術基本法》,確立了“以科技創造立國”的戰略;2000年,日本提出“國家產業技術戰略”,強調重構靈活應對世界技術創新動向的政府制度及一體化政策,強化提升產業國際競爭力的目標。在這一時期,日本的研發投入強度不斷提升,且2/3集中于電子、汽車,以及包括醫學藥品在內的化學工業等有廣闊應用前景的應用技術領域[20]。日本還通過立法、立規、立制等多種形式加強了大學及政府研究機構研究成果的轉移轉化和研發設施共用,如在1999年制定并實施《關于大學等技術研究成果向民間產業轉移促進法》,通過補貼和專利申請費減免等優惠措施鼓勵中介機構積極參與;在2000年頒布《產業技術力強化法》,明確研發人員專利費的減免措施等。相應地,大學用于基礎研究的研發費用占比小幅下降,應用研究和開發研究兩類費用的占比小幅上升,大學與研究機構之間,與政府、企業的互動協作空前加強。

在這一時期,日本的研發經費仍主要來自民間產業部門。即便在20世紀90年代日本經濟不景氣的情況下,日本民間產業部門的研發經費占比仍達到了80%左右。日本企業以政府提出的“戰略技術”為研發投入方向,集中于應用和開發,但同時也沒有放松有助于探索未來技術萌芽的基礎研究②。進入工業4.0時代后,日本企業又“自下而上”地推動物聯網及相關技術改造原有的生產流程、產品研發、供應鏈管理和營銷模式[21]。

3.2.3 J1范式轉折期:政府轉型遲緩,疊加社會資本與企業短期逐利 在這一時期,在導入期積累的金融資本泡沫在日本國內崩潰了。日本政府先是出臺緊縮貨幣政策打破了經濟的“表象繁榮”,后從本國社會老齡化、資源存量趨緊等現實情況出發,積極協助本國的優勢產業和富余資本對外投資,有力緩解了日本本國經濟低迷的局面,但因轉出多、轉入少,本國產業出現了空心化[22-23]。同時,日本政府在20世紀80年代“技術立國”的基礎上提出了“以科技創造立國”的戰略,但實際上,日本企業對管理創新的投入力度、技術與經濟結合成效,與日本政府預期的通過技術創新進一步超越美國的目標相差甚遠。這些狀況為日本在東亞金融危機中遭受重創埋下了種子。在短短10年內,日本連續兩次經歷金融危機,表明日本政府及整個國家創新體系都沒有能夠真正地對變化了的發展目標和變化中的國內外環境做出有效反應。

分析原因,內部因素在于在戰后幾十年中政府、官僚、金融機構、企業已然形成了既得利益集團,并不真心愿意打破現有的秩序,與此同時,日本民族優越性進一步強化了自傲和封閉的心態[24];外部因素是日本不具備在全球范圍內協調、配置資源的強大能力,還在發展中受西方大國強勢壓制[21]。事實上,日本在20世紀90年代就幾乎在所有應用前景廣闊的應用技術領域接近美國,甚至有的超越了美國,如工業4.0時代所倚重的機器人、計算機、生物技術、材料科學等領域均已處于世界技術和產業發展的前沿,但是因為政府、企業、金融機構等關鍵行動主體的“本位主義”和“短期主義”,整個國家創新體系沒有能夠做出與“以科技創造立國”戰略相適配的調整。

4 日本歷史經驗對中國國家創新體系轉型的啟示

中國和日本兩次實現技術—經濟范式趕超中的歷程、關鍵點與國內外環境有相同點,也有不同點。相同的是,在傳統產業實現范式趕超前,中國和日本都經歷了引進、消化吸收和再創新,都面對的是以技術群形式出現的新一輪科技革命;不同的是,在工業互聯網、大數據等新興數字經濟領域,中國和日本、美國、德國等老牌核心國處于同一起跑線,同時,中國具有新型舉國體制制度優勢和大規模本土消費市場優勢。結合已有研究對中國新階段面臨的趕超機遇及國家創新體系建設中的短板的研判[7-9],日本在3個關鍵歷程中的國家創新體系建設、轉型經驗,對新發展階段中國提升國家創新體系效能有以下4點啟示。

4.1 兼顧范式“追趕”和“引領”兩個目標

與美國、德國、日本等國家相比,當前中國科技與經濟的發展水平處于跟跑、并跑、領跑并存,但以跟跑為主的階段,同時肩負有范式追趕和范式引領重任,它要求中國國家創新體系在轉型完善中要注意兼顧兩個有著根本性差異的目標。范式追趕和范式引領對國家創新體系建設重點的需求不同。對于后發經濟體,范式追趕的主要任務是有效發揮后發優勢,加快工業化、現代化進程;范式引領指向的是技術、制度、社會文化、管理、市場模式等多方面的顛覆性創新,目標是引領經濟發展脫離、超越舊范式,進而實現更高質量、更高水平的發展。因此,在范式追趕中,國家創新體系在制度建構、政策實施、組織參與等方面通常都有經驗可循,也難以掙脫舊范式的軌道。在范式引領中,國家創新體系建設是自主開拓性的,著力點在培育企業強烈的自我發展和競爭意識,并成為技術創新、管理創新、市場模式創新的核心主體,推動政府、大學及研究機構、社會等重要相關行動主體分別在制度、輿論、基礎研究及應用研究等方面予以有效支撐。

4.2 重視但不拘泥于關鍵核心技術突破

顛覆性技術創新對中國實現技術—范式趕超是關鍵,但不必總是“打頭陣”。在JI范式超越中,日本先實現經濟趕超繼而推動實現技術趕超的經驗表明,技術—經濟范式的趕超并不總是要源起于顛覆性的技術創新,也可以是融合了國家特色的管理創新、模式創新、制度創新以及獨具特色的創新性模仿能力等。改革開放40余年來,中國實施學習追趕的實踐表明,中國有“集中力量辦大事”的制度優勢、本土市場規模巨大的先天市場優勢、開放包容的消費文化優勢等。在新發展階段,加快推動形成雙循環新發展格局的戰略部署還會進一步放大這些優勢,中國企業會獲得更多的市場機會、國際優勢要素以及模式創新先發優勢。由模式創新帶動技術創新、制度創新、內生化的綜合創新和經濟高質量發展,最終在全世界形成新的由中國引領的技術—經濟范式,也是一條符合中國國情的路徑。

4.3 聚焦新賽道產業下深功

日本兩個范式的趕超經驗表明,一個新的技術—經濟范式的導入至少需要30年的時間,需要國家精準布局多年的潛在優勢產業和一體化配套政策并保持戰略定力。一方面,中國國家創新體系的轉型應放大格局,以動態比較成本而非比較優勢確立潛在優勢產業為主導產業;另一方面,要有選擇、有重點、多方式地引進技術,并配套一體化的制度和政策。制度和政策的重點在有效激發企業的自我發展動力和創新意識、構建有效激勵企業實質性參與的政策體系、激發大學及政府研究機構與企業有效互動協作、充分發揮巨大本土市場規模優勢,同時保有適度行業競爭,避免再次陷入“引進—消化吸收—再創新(本土化改造)”的路徑依賴中。需要特別關注的是,當前以云計算、大數據、物聯網、人工智能、區塊鏈等數字技術為主導的新興產業,對固定資產規模、系統復雜性、技術水平等方面的要求,比宇宙航空、重大技術裝備等傳統高端制造領域低得多,且大部分具有需求側規模報酬遞增性或存在網絡經濟特征,應重點思考如何利用消費升級和政府采購,為投身這些新賽道的企業提供足夠的投資激勵,同時盡可能地減少企業的機會主義行為。

4.4 注重提升中國企業的國際競爭能級

黨的十九屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出,要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。中國企業如何在“走出去”中提升能級,夯實內循環基礎,并培育參與國際合作競爭的新優勢,是其中一個具體且急切的現實問題。日本J1范式轉折期的經驗表明,海外投資是經濟高速增長、國內市場高度飽和、資源存量趨緊后,企業緩解生存發展困境、社會富余資本開拓新發展空間的重要出路,但不能只是定位于產能外移,還應注重海外投資對本土企業提升國際競爭力以及有序推進本國貨幣國際化的反哺能力。從歷史看,一個國家要形成強大的國際影響力,推動實現本國經濟國際化和貨幣國際化是必然要求。在這個意義上,提升中國經濟國際化和人民幣國際化的水平應當是新征程上中國企業“走出去”的一個重要落腳點。在新時代10年中,中國對外投資的規模和空間分布格局快速擴張,更是在2016年首次超過了海外對華投資規模,越來越多的高新技術企業進入海外市場,國企和央企不再是對外投資的絕對主力,投資的目標也從尋求關鍵性互補資源、增強國內競爭優勢,向產能合作、技術升級、開拓服務市場、布局全球價值鏈等多元目標轉變;與此同時,因為地緣政治等不可控外部因素的交織作用,歐美地區及部分新興國家的投資環境在2017年后惡化態勢明顯[25]。這些變化為中國提升經濟國際化能級、推進人民幣國際化提供了新空間和新可能,同時也提出了如何逆勢突圍、實現企業與產業、國內與國際、發展與安全良性聯動的新挑戰。立足國內及“一帶一路”沿線國家對現代化轉型升級的投資需求,抓住歐洲被迫“去工業化”歷史性機遇,或許是中國迎接挑戰的突破口。

5 結論與思考

當前,如何同步實現“穩發展、保安全、快趕超”是一個具體且急切的問題。提升國家創新體系效能是重要的抓手。本文嘗試就新的技術—經濟范式形成中,國家創新體系建設的理論與實踐展開研討。其中,對日本技術—經濟范式的趕超進程及進程中3個關鍵時期的劃分,主要基于反復將其間的標志性事件與技術—經濟范式興衰周期中3個進程的特點進行對標做出的判斷,雖難以精確,但可以為未來研究提供推進思路。相較于美國趕超英國的范式及進程,日本的技術—經濟范式趕超呈現出了3點異質性:J1范式的推進是先經濟趕超、后技術趕超;J1范式在轉折期先經歷了本國和亞洲地區兩輪經濟泡沫的破裂、動蕩,對此,日本政府和企業也都做了干預,但在隨后的10~20年中,在日本本國并沒有明顯地觀察到佩雷斯總結的展開進程中的“協同階段”,而只有衰退階段;日本在美國主導的以信息化為特征的技術—經濟范式中落后了,但是在新一輪以工業綠色化、智能化為特征的技術革命引領的新型技術—經濟范式中再次以J2范式處在領跑位置。這3點異質性還需要未來相關理論研究跟進,并基于中國更多的趕超經驗進一步研究。

參考文獻:

[1] LUNDVALL B ?. The Learning Economy and the Economics of Hope[M]. London: Anthem Press, 2016: 45-78.

[2] 樊春良, 樊天. 國家創新系統觀的產生與發展: 思想演進與政策應用[J]. 科學學與科學技術管理, 2020, 41(5): 89-115.

FAN C L, FAN T. The emergence and development of innovative system: Idea evolution and policy application[J].Science of Science and Management of S&T, 2020, 41(5): 89-115.

[3] 吳曉波, 余璐, 雷李楠. 超越追趕:范式轉變期的創新戰略[J]. 管理工程學報, 2020, 34(1): 1-8.

WU X B, YU L, LEI L N. Beyond catch-up: Innovation strategy in the period of paradigm shift[J]. Journal of Industrial Engineering/Engineering Management, 2020, 41(5): 89-115.

[4] 張學文, 陳勁. 使命驅動型創新:源起、依據、政策邏輯與基本標準[J]. 科學學與科學技術管理, 2019, 40(10): 3-13.

ZHANG X W, CHEN J. Misson-oriented innovation: Origin, basis, policy logic and basic standards[J]. Science Of Science And Management of S&T, 2019(10): 3-13.

[5] 路風, 何鵬宇. 舉國體制與重大突破: 以特殊機構執行和完成重大任務的歷史經驗及啟示[J]. 管理世界, 2021, 37(7): 1-18.

LU F, HE P Y. The new-type system of nationwide mobilization and breakthroughs: Historical experiences of accomplishing major tasks by special agencies and lessons[J]. Management World, 2021(7): 1-18..

[6] 尹西明, 陳泰倫, 陳勁, 等. 面向科技自立自強的高能級創新聯合體建設[J]. 陜西師范大學學報(哲學社會科學版), 2022, 51(2): 51-60.

YIN X M, CHEN T L, CHEN J, et al. High-level consortium for S&T self-reliance and self-improvement[J]. Journal of Shanxi Normal University (Philosophy and Social Science Edition), 2022(2): 51-60.

[7] 馬國旺, 劉思源. 技術—經濟范式趕超機遇與中國創新政策轉型[J]. 科技進步與對策, 2018, 35(23): 130-136.

MA G W, LIU S Y. The catch-up opportunity of techno-economic paradigms and the transformation of China’s innovation policy[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2018, 35(23): 130-136.

[8] 馬國旺, 劉思源. 新中國70年的技術—經濟范式追趕歷程與領跑機遇[J]. 科技進步與對策, 2019, 36(22): 1-9.

MA G W, LIU S Y. The chasing process and learning opportunities of techno-economic paradigms in PRC’s 70 years[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2019, 36(22): 1-9.

[9] 陳芳, 萬勁波, 周城雄. 國家創新體系:轉型、建設與治理思路[J]. 科技導報, 2020, 38(5): 13-19.

CHEN F, WAN J B, ZHOU C X. National innovation system: Transformation-construction and governance idea[J]. Journal of S&T Reports, 2020, 38(5): 13-19.

[10] NELSON R. The challenge of building an effective innovation system for catch-up[J]. Oxford Development Studies, 2004, 32(3): 365-374.

[11] SEONG J, KIM W. Post catch-up innovation and development of creative talent in Korea: limitations and challenges[J]. STI Policy Review, 2010, 1(3): 39-51.

[12] CHOUNG J Y, HWANG H R, CHOI J K. Post catch-up system transition failure: the case of ICT technology development in Korea, Asian Journal of Technology Innovation, 2016, 24(s1):78-102,

[13] 王姝楠, 陳江生. 數字經濟的技術—經濟范式[J]. 上海經濟研究, 2019, 31(12): 80-94.

WANG S N, CHEN J S. The techno-economic paradigm of digital economy[J]. Shanghai Economy Research, 2019, 31(12): 80-94.

[14] FREEMAN C. Technology policy and economic performance: lessons from Japan[M]. London: Pinter Publishers, 1987: 130-153.

[15] NELSON R R. National innovation systems: a comparative analysis[M]. New York: Oxford University Press, 1993: 1-32.

[16] 李俊江, 孟勐. 技術前沿、技術追趕與經濟趕超: 從美國、日本兩種典型后發增長模式談起[J]. 華東經濟管理, 2017, 31(1): 5-12.

LI J J, MENG M. Technological frontier, technological catching up and economic surpassing: from the discussion of two typical-development patterns[J]. East China Economic Management, 2017, 31(1): 5-12.

[17] 蘇敬勤, 劉靜. 案例研究規范性視角下二手數據可靠性研究[J]. 管理學報, 2013, 10(10): 1405-1409.

SU J Q, LIU J. Is secondary data reliable? An explanation based on normative case study[J]. China Journal of Management, 2013, 10(10): 1405-1409.

[18] 鄭成功. 日本國家創新體系(NIS)經驗與績效研究[D]. 沈陽: 遼寧大學, 2013: 55-171.

ZHENG C G. Study on the experience and performance of Japan’s National Innovation System[D]. Shenyang: Liaoning University, 2013: 55-171.

[19] 王春法. 主要發達國家國家創新體系的歷史演變與發展趨勢[M]. 北京: 經濟科學出版社, 2003: 237-301.

WANG C F. The historical evolution and development trend of the National Innovation Systems in the main developed countries[M].Beijing: Economic Science Press, 2003: 237-301.

[20] 李趕順. 新技術革命與日本的新興產業[J]. 日本問題研究, 1984(4): 39-45.

LI G S. New technology revolution and the emerging industries in Japan[J]. Japanese Research, 1984(4): 39-45.

[21] 方曉霞, 楊丹輝, 李曉華. 日本應對工業4.0: 競爭優勢重構與產業政策的角色[J]. 經濟管理, 2015, 37(11): 20-31.

FANG X X, YANG D H, LI X H. Japan industry 4.0: Reformation of Japan’s manufacturing competitive advantage and the role of industrial policy as countermeasure[J]. Economic Management, 2015, 37(11): 20-31.

[22] 江瑞平. 日本產業空心化的實態、癥結及其“中國因素”[J]. 日本學刊, 2003(3): 6-18.

JIANG R P. The industrial hollowing in Japan: Situation, crux and the “China factors”[J]. Japanese Academy, 2003(3): 6-18.

[23] 胡立君, 薛福根, 王宇. 后工業化階段的產業空心化機理及治理: 以日本和美國為例[J]. 中國工業經濟, 2013(8): 122-134.

HU L J, XUE F J, WANG Y. Industrial hollowing mechanism and governance in post-industrial stage: A Case Study of Japan and America[J]. China Industrial Economics, 2013(8): 122-134.

[24] 張肅, 黃蕊. 技術創新視角下日本經濟的趕超與停滯[J]. 現代日本經濟, 2016(5): 75-82.

ZHANG S, HUANG R. A technological innovation perspective on Japan’s economy growth and stagnation[J].Contemporary Economy of Japan, 2016(5): 75-82.

[25] 張原. 中國對外投資的特征、挑戰與“雙循環” 發展戰略應對[J]. 當代經濟管理, 2021, 43(7): 44-54.

ZHANG Y. The characteristics and challenges of China’s outward foreign direct investment and the new development strategy of dual economic cycles[J]. Contemporary Economic Management, 2021, 43(7): 44-54.

The Beyond-Catch-up Opportunity of Techno-Economic Paradigm and the Transformation of China’s National Innovation System Construction: Conceptual Framework, Japanese Experience and Enlightenments

Yang Yan

Sichuan Provincial Party School, Chengdu 610072

Abstract: [Purpose/Significance] Taking techno-economic paradigms as the theoretical perspective to look into the relations between latecomers’ getting rid of the path dependence of catch-up and National System of Innovation (NSI), it provides China with the theoretical basis and implementation suggestions on improving the effectiveness of NSI to successfully seize the opportunity of techno-economic paradigm shift. [Method/Process] Firstly, it constructs a conceptual framework of techno-economic paradigms and NSI, Then it analyzes Japan’s orientation of national innovation system construction, in promoting the construction of NSI that advances the techno-economic paradigms beyond catch-up. Lastly, it analyzes the similarities and differences in the current China and Japan in realizing techno-economic paradigms catching up, and points out four directions of China’s NSI construction transformation. [Result/Conclusion] “Introduction” and “Transition” phases are critical for late-developed economies to surpass existing techno-economic paradigms, which necessitate robust institutional, organizational, and resource support from the NSI. There are four enlightened aspectsfor China, including taking both aims of catching-up and surpassing into account, paying huge attention to the key technologies but not necessarily sticking to, picking out future technologies and carrying out integrated policies, considering “how to enhance the international competitive level of Chinese enterprises with the help of overseas investment”.

Keywords: techno-economic paradigms beyond catch-up national system of innovation Japan’s experience new quality productive forces

收稿日期:2023-02-13 修回日期:2023-03-22