特色小鎮建設與高質量就業協同發展路徑研究

摘要 特色小鎮的出現,為小城鎮的發展開創了新的發展模式,推動了人才、技術、金融、信息等要素在鄉村地區的延伸,拉動了鄉村產業融合和高級化發展,對促進鄉村振興、新型城鎮化和共同富裕具有重要作用。實現特色小鎮高質量發展,就必須推動小鎮居民高質量就業和高品質生活同步發展。以內蒙古為例,從理論層面與實際層面系統地剖析了特色小鎮建設與高質量就業的協同發展關系。研究發現,內蒙古特色小鎮建設與高質量就業的協同效應不強,在分布上存在明顯的空間異質性,同時探究了特色小鎮與高質量就業協同發展的路徑,以期為特色小鎮的可持續發展提供一定的參考和借鑒。

關鍵詞 特色小鎮;高質量就業;城鄉融合;空間異質性;協同發展

中圖分類號 S-9 文獻標識碼 A

文章編號 0517-6611(2024)18-0220-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.18.046

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Research on the Synergistic Development Path of Characteristic Town Construction and High-quality Employment—Taking Inner Mongolia Characteristic Town as an Example

LI Na,SHI Zhu-sheng

(Inner Mongolia Academy of Social Sciences,Hohhot,Inner Mongolia 010010)

Abstract The emergence of characteristic towns has created a new development mode for the development of small towns,promoted the extension of talent,technology,finance,information and other factors in rural areas,pulled the integration of rural industries and advanced development,and played an important role in promoting rural revitalization,new urbanization and common prosperity. To realize the high-quality development of characteristic towns,it is necessary to promote the synchronous development of high-quality employment and high-quality life for town residents. Taking Inner Mongolia as an example,the synergistic development relationship between the construction of characteristic towns and high-quality employment is systematically analyzed from the theoretical level and practical level. It is found that the synergistic effect between the construction of characteristic towns and high-quality employment in Inner Mongolia is not strong,and there is obvious spatial heterogeneity in the distribution. Meanwhile,the path of the synergistic development of characteristic towns and high-quality employment is explored with a view to providing certain references and lessons for the sustainable development of characteristic towns.

Key words Characteristic town;High-quality employment;Urban rural integration;Spatial heterogeneity;Coordinated development

基金項目 國家社科基金西部項目(21XMZ072)。

作者簡介 李娜(1986—)女,內蒙古包頭人,副研究員,碩士,從事城鎮化研究。

收稿日期 2023-10-13

特色小鎮作為一種新型產業空間組織,在促進產業融合、推進城鄉統籌、振興縣域經濟、帶動鄉村振興等方面發揮著重要作用[1]。培育特色小鎮可以促進優勢產業集聚、要素集中,更能創造優質、穩定的就業崗位,有利于吸引專業化人才、外出務工人員及本地農牧民,成為城鎮化高質量發展的重要載體。無論是城市還是小城鎮,勞動力都是支撐其發展的核心要素。對特色小鎮而言,勞動力的集聚對產業轉型升級、城鎮功能完善及鄉村經濟發展具有明顯的推動和促進作用。同時,在特色小鎮完整的產業生態圈中,勞動者的就業機會和就業穩定性大幅增加,就業環境和就業保障更加完善,有利于實現高質量充分就業。因此,在培育特色小鎮過程中同步促進高質量充分就業,對推動特色小鎮持續健康穩定發展、提高縣域城鎮化質量、實現共同富裕等具有舉足輕重的作用。

關于特色小鎮與高質量就業關系的研究是隨著時間的推移而逐漸豐富起來的,大致經歷了城鎮化與就業—小城鎮與就業—特色小鎮與就業由宏觀到微觀的過程,最終形成關于特色小鎮與高質量就業的相關研究成果。國外相關學者將特色小鎮作為城市化的重要工具,認為勞動力供給、就業結構、非農就業機會等是影響城市化的重要因素[2-4]。國內學者對就業質量與城鎮發展的理論研究起步較晚,現有研究主要論證了新型城鎮化與就業之間的關系,認為新型城鎮化在擴大就業、提高就業質量、推動產業發展等方面具有明顯的促進作用[5-7],但對于特色小鎮建設中的就業帶動作用研究不足,僅從理論層面強調了勞動力對特色小鎮建設的重要作用[8-9]。因此,為科學解釋特色小鎮建設與高質量就業之間的邏輯關系,充分發揮特色小鎮創新創“業”的平臺效應,筆者在闡釋特色小鎮建設與高質量就業作用機理的基礎上,結合內蒙古特色小鎮建設的實例,進行特色小鎮與高質量就業協同發展的一致性評價,最終提出相關對策建議與未來發展方向,以期為特色小鎮建設和高質量就業同步發展提供一定的參考依據。

1 特色小鎮高質量發展與高質量就業的內在邏輯關系

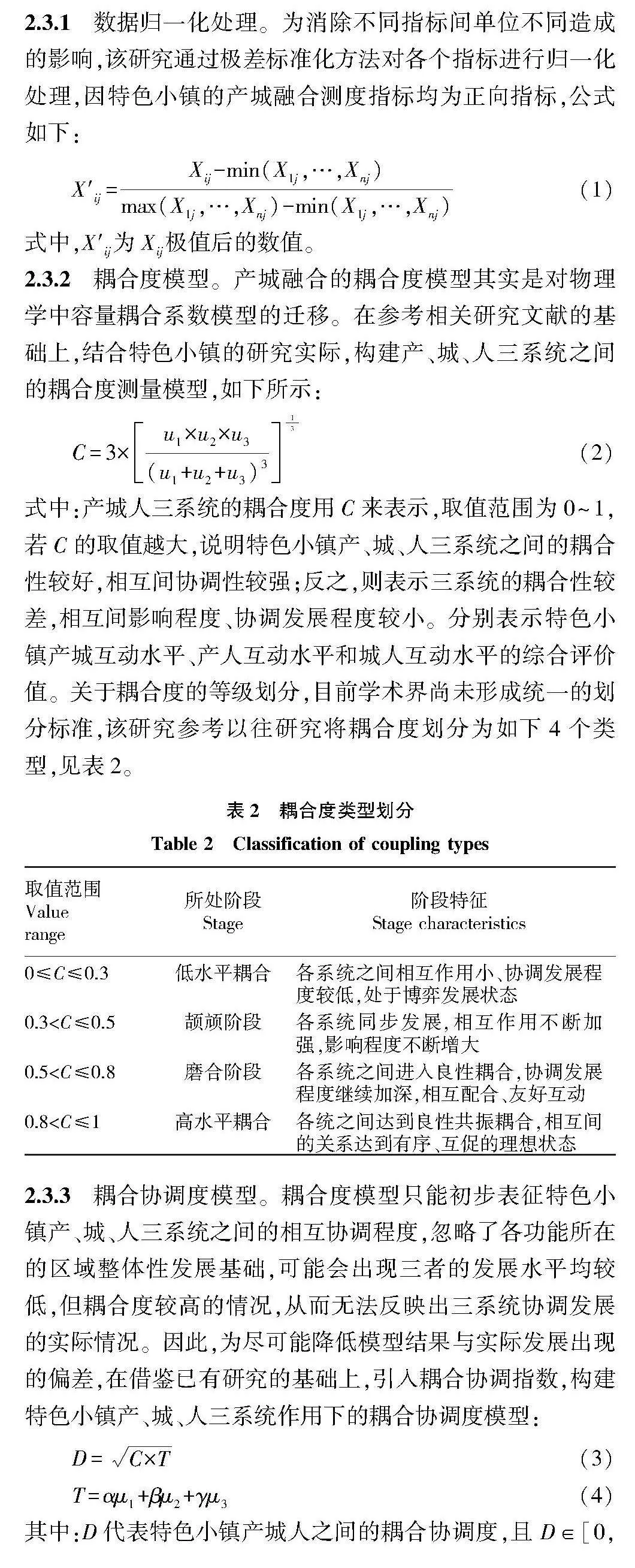

特色小鎮以特色產業為立鎮基礎,在適度范圍內能夠集聚資金、技術、人才等優質生產要素和創新驅動要素,成為創新創業的重要空間場所,從而逐漸提升人口吸納能力,增加高素質勞動者的供給,為高質量發展提供有力的人才支撐。隨著特色產業集聚的外部經濟性越來越顯著,特色小鎮會吸引更多生產類似產品或提供相關服務的上下游企業在此集聚,在延長產業鏈的同時也能夠提供更多的就業崗位、更舒適的就業、創業環境和較完善的就業保障。另外,特色小鎮作為連接城市與鄉村的重要空間節點,能夠發揮社區、文化、旅游、生態等“非經濟因素”,提供優質的公共服務資源,吸引周邊城鎮和外出農民返鄉就業創業,增強其就業的穩定性,從而實現高質量充分就業(圖1)。

1.1 高質量就業是特色小鎮高質量發展的內在要求

按照二元勞動力市場理論,勞動力市場可分為頭等勞動力市場和次等勞動力市場。頭等勞動力市場具有工資待遇高、發展前景好、就業穩定、安全性高、深造機會多等特點,與高質量就業的內涵特征幾乎一致。特色小鎮建設的目的在于加快區域經濟轉型升級,打造集約集聚、創新驅動的產業發展空間,其主導產業來源于傳統產業的改造升級或是新興產業的發展,而這2種產業類型的勞動力需求均具有特定的目標指向。產業升級的前提是技能升級。建立在傳統產業升級基礎上的特色小鎮需要高技能人才,比如高級技工、高級技師、高層次管理人才等;建立在新興產業基礎之上的特色小鎮則需要新興產業對應的專業技術人才,如計算機、互聯網、金融、軟件設計、法律等。因此,特色小鎮的就業市場從本質上講就是較高等級的勞動力市場,就業質量相較于次等勞動力市場有大幅提升,具有較高勞動技能、專業知識和勞動經驗的就業者能夠在特色小鎮進入效益更好的企業,獲得更高的勞動報酬和更好的福利待遇,也更利于實現高質量就業,而且這些勞動者本身具有較高的勞動生產率,有助于提高企業的效益和市場競爭力,推動特色小鎮高質量發展。

1.2 培育特色小鎮有助于為高質量就業提升人力資本水平

人力資本是特色小鎮建設的核心要素,并貫穿在小鎮建設運營的始終。特色小鎮的人力資本主要指圍繞小鎮建設運營而形成的高端智力與操作團隊,以及小鎮產業生態圈中各類產業鏈閉環上的高端技術人才和相關就業人員,具體包括小鎮規劃設計人員、核心企業和配套從業人員、科研人員、服務人員等。特色小鎮在發展特色產業的同時也培育和引進了產業鏈上下游的相關企業,形成集特色產業的技術創新、產品研發、生產銷售、信息咨詢、產品宣傳等多維度和立體化的產業生態圈[10]。這些多樣化生產要素的集聚,使得特色小鎮也成為集聚人才與發展人才的環境場,構建了吸引高端人才的生態產業鏈,促使勞動者在就業過程中不斷進行人力資本投資、技術技能更新、勞動素質提升等,以符合高質量工作崗位對勞動者就業能力的要求,從而在特色小鎮勞動力市場上減少搜尋成本,降低機會成本和心理成本,更快、更精準地找到適合自己的工作,提高崗位的人職匹配度,實現高質量就業。

1.3 高質量就業是特色小鎮創新發展的重要保障

高技能勞動者的創新創業活動,能夠促使特色小鎮急需的產業鏈、創新鏈、人才鏈、價值鏈、服務鏈等深度融合,激發創新發展活力,推動小鎮高質量發展。可以說,創新驅動是引領特色小鎮發展的第一動力,人力資本則是決定創新的重要因素。當大量高素質勞動者集聚在特色小鎮時,人們在工作中的學習交流從某種程度來講也是一種“職業教育”和“技術培訓”,同時為了追求更高的勞動回報和社會地位,勞動者會不斷進行創新創業活動來提升自身的就業能力,一方面有助于推動低質量就業者加快融入較高等級勞動力市場,另一方面可以促進人與人的分工協作,加快知識和技能的傳播和擴散,產生知識溢出效應和創新效應。這種效應可以推動產業轉型升級和新興產業發展,有利于激發勞動者的進取心和創造精神,優化勞動力結構,使特色小鎮成為高端勞動力聚集空間,激發小鎮創新發展活力。

1.4 特色小鎮建設有助于改善區域就業環境

特色小鎮得天獨厚的資源稟賦和良好的生態環境也是吸引勞動者在小鎮就業創業的重要因素。一方面,特色小鎮建設要求功能“聚而合”、形態“小而美”,在規劃設計上應統籌生產、生活、生態空間布局,打造宜居、宜業、宜游的新型城鎮空間,讓從業者在小鎮寬松舒適的就業環境中感受山水田園風光,更好地激發就業者工作的活力與動力。另一方面,勞動力在特色小鎮的集聚有利于推動特色小鎮基礎設施規模經濟的形成,加快小鎮公共服務設施提標擴面,進一步吸引更多的農村人口進入小鎮安居樂業。可見,特色小鎮建設既能為勞動者提供比肩城市的便利生活,也能為其提供優美的就業環境,讓小鎮和產業、環境、人才實現共生交融、和諧互動,滿足求職者在小鎮高質量就業的期望。

2 特色小鎮與高質量就業協同發展關系的實證分析

2.1 研究區概況

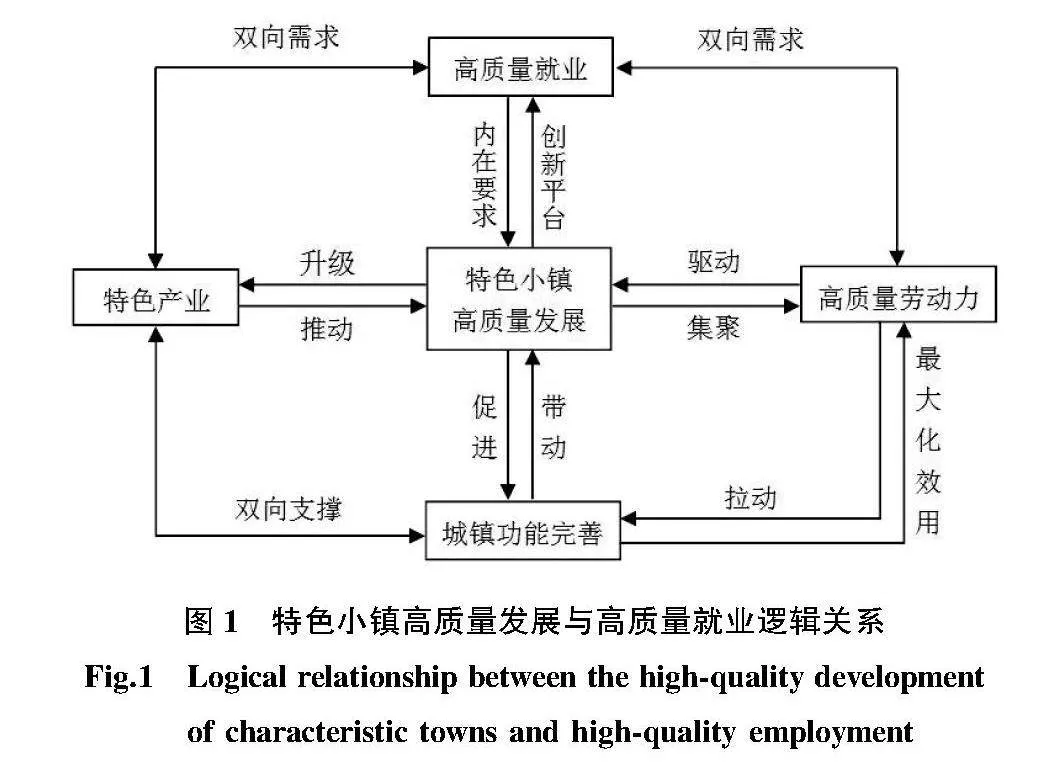

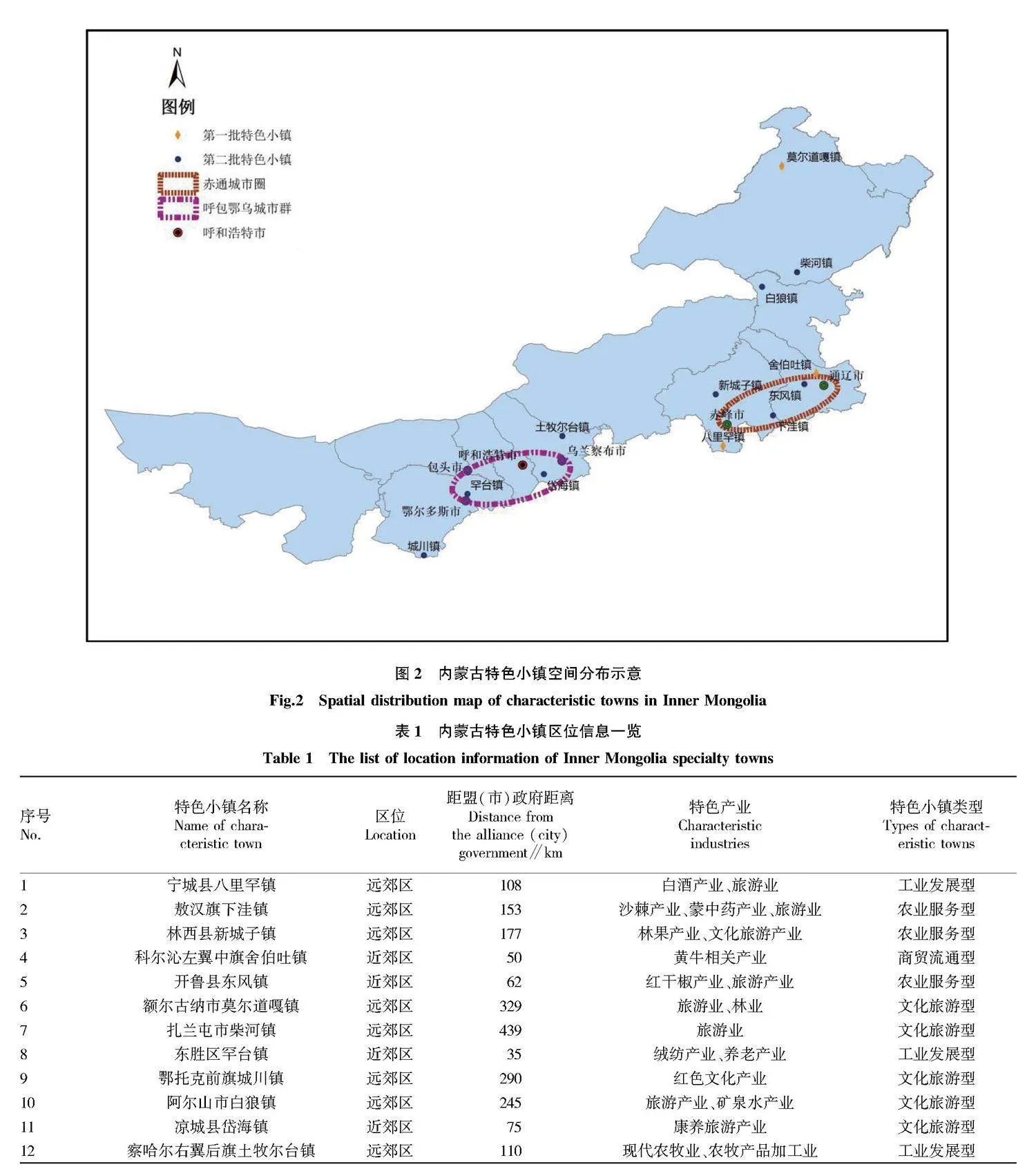

內蒙古共有12個國家級特色小鎮。與浙江“非鎮非區”的特色小鎮不同,內蒙古特色小鎮在行政歸屬上均屬于建制鎮,每個特色小鎮都有獨特的資源稟賦和鮮明的地域特征。在空間上呈東多西少的特征,圍繞呼包鄂烏城市群、赤通城市圈及呼倫貝爾市等重點區域非均衡分布(圖2)。從區位屬性看,遠郊鎮數量居多,產業發展主要依托地區資源稟賦,以旅游業和特色種植業為主;近郊鎮區域交通網絡發達,有利于接受周邊重點城市經濟輻射和發揮擴散效應,特色產業多為工業和商貿服務業(表1)。2021年內蒙古國家級特色小鎮共有戶籍人口22.35萬,平均人口密度為13人/km2,其中人口最多的為舍伯吐鎮,總人口47 592人,人口最少的為白狼鎮,僅有2 250人,前者是后者的21倍。

2.2 數據來源與方法選擇

2.2.1 數據來源。

特色小鎮屬于縣域微觀視角,目前沒有專門的統計年鑒,數據的收集難度較大,幾乎采取逐一手工收集的方式來獲取樣本。鑒于數據的可得性和延續性,該研究數據主要來源于《中國縣域統計年鑒》、各鄉鎮的政府工作報告、調研數據及各地區政府發布的相關統計信息等,針對部分小鎮缺失的數據,該研究利用回歸模型以及ArcGIS中矢量數據的提取作為補充。

2.2.2 方法選擇。該研究采用產城融合理論評價內蒙古特色小鎮建設與高質量就業協同發展程度。產城融合理論強調產、城、人三方面的互動融合,屬于城鎮化和工業化協調發展的理論范疇[11]。產城融合需要根據具體的發展階段和結構特征進行合理規劃,同時也要重視人的能動性和各種需求[12]。特色小鎮建設與高質量就業同步實現就要堅持以人為本,強調產城人的互動滲透、和諧共融。人力資本作為產業與城市發展的關鍵要素,在帶動城市功能完善和推動產業高質量發展方面具有重要作用。特色小鎮建設會加快人口和勞動力的集聚,而勞動者的生產生活又對城鎮基礎設施、公共服務、社會功能等形成不同層次的需求,決定特色小鎮產業發展內容和功能演化方向。特色產業的集聚為勞動者提供了大量就業崗位,決定了小鎮的就業規模和就業結構,產業在創新發展和轉型升級中對勞動者的素質和能力提出了更高的要求,以高質量就業匹配產業的高級化發展。城鎮作為產業和人口發展的載體,不僅可以為產業發展和就業人員提供適宜的環境,形成產業集聚和人口流動的“拉力”,而且完善的基礎設施和配套服務還能夠推動產業集聚發揮規模效應,并在提供公共服務時通過消費需求塑造新的產業生態圈,拉動更高質量和更充分的就業。綜上所述,特色小鎮建設與高質量就業協同發展同產城融合理論的內在要求是一致的,可以通過產城融合的相關測度方法評價特色小鎮建設與高質量就業的協同性。

2.3 產城融合測算方法

2.3.1 數據歸一化處理。

為消除不同指標間單位不同造成的影響,該研究通過極差標準化方法對各個指標進行歸一化處理,因特色小鎮的產城融合測度指標均為正向指標,公式如下:

X′ij=Xij-min(X1j,…,Xnj)max(X1j,…,Xnj)-min(X1j,…,Xnj)(1)

式中,X′ij為Xij極值后的數值。

2.3.2 耦合度模型。

產城融合的耦合度模型其實是對物理學中容量耦合系數模型的遷移。在參考相關研究文獻的基礎上,結合特色小鎮的研究實際,構建產、城、人三系統之間的耦合度測量模型,如下所示:

C=3×u1×u2×u3(u1+u2+u3)313

(2)

式中:產城人三系統的耦合度用C來表示,取值范圍為0~1,若C的取值越大,說明特色小鎮產、城、人三系統之間的耦合性較好,相互間協調性較強;反之,則表示三系統的耦合性較差,相互間影響程度、協調發展程度較小。分別表示特色小鎮產城互動水平、產人互動水平和城人互動水平的綜合評價值。關于耦合度的等級劃分,目前學術界尚未形成統一的劃分標準,該研究參考以往研究將耦合度劃分為如下4個類型,見表2。

2.3.3 耦合協調度模型。

耦合度模型只能初步表征特色小鎮產、城、人三系統之間的相互協調程度,忽略了各功能所在的區域整體性發展基礎,可能會出現三者的發展水平均較低,但耦合度較高的情況,從而無法反映出三系統協調發展的實際情況。因此,為盡可能降低模型結果與實際發展出現的偏差,在借鑒已有研究的基礎上,引入耦合協調指數,構建特色小鎮產、城、人三系統作用下的耦合協調度模型:

D=C×T(3)

T=αμ1+βμ2+γμ3(4)

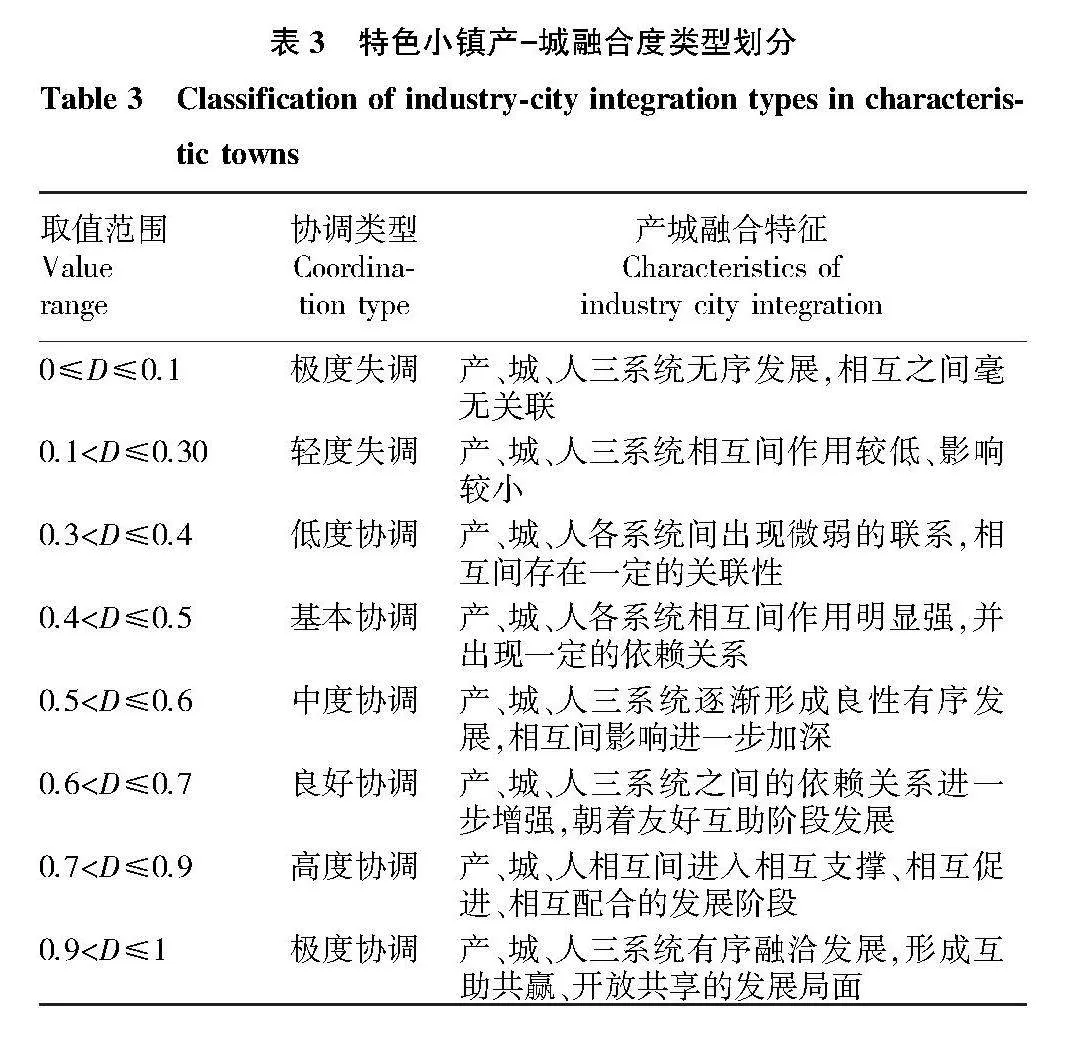

其中:D代表特色小鎮產城人之間的耦合協調度,且D∈[0,1],當D的數值越接近1,表示耦合協調度越好,反之則越差;C代表耦合度,三系統的綜合評價指數用T來表示,待定系數α、β、γ分別對應產-城互動水平、產-人互動水平、城-人互動水平權重。參考相關文獻研究成果并結合該文的研究對象可知,特色小鎮建設中人的發展是核心,而產業的發展是基礎,均具有相對重要的地位,故將產、城、人三系統的待定系數確定為α=0.3,β=0.35,γ=0.35,并將特色小鎮產城人的耦合協調度劃分為以下8種類型,如表3所示。

2.4 指標體系構建

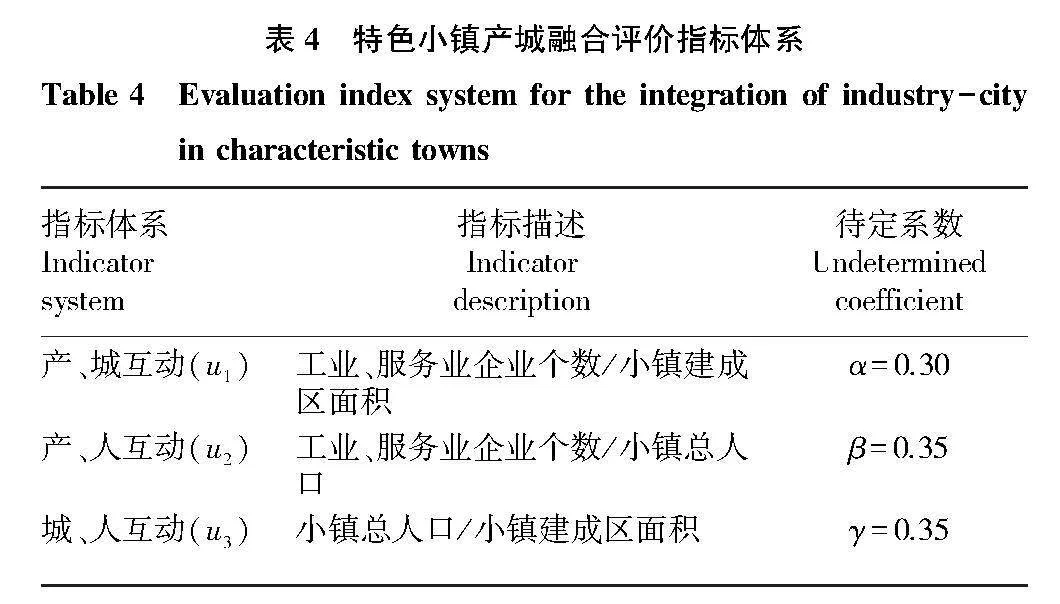

產城融合主要涉及產業、城市、人口3個方面,根據前文分析,產城互動一般是指產業發展與城鎮服務功能之間的相互作用,其“產”以工業和服務業為主。城市經濟學認為城鎮工業的發展對本地就業有乘數效應,而服

務業作為吸納勞動力的主要渠道,在與城鎮發展的互動中能夠極大地提升城鎮專業度和競爭力[13]。特色小鎮產業的發展決定著小鎮的競爭力和生命力,可以構建完整的產業發展生態圈,最終促進城鎮功能的完善。因此,該研究用每平方公里建成區面積擁有的工業和服務業企業數量來反映產城互動水平。產-人互動水平主要測度產業發展帶來就業人數的增加,加之城鎮基礎設施及功能的完善,會吸引越來越多的人口在小鎮集聚,為工業企業和商貿服務類企業提供持續的勞動力供給,增加企業規模數量,故可以用每萬人擁有企業數量來衡量產人互動水平。城-人互動主要指城鎮基礎設施水平及服務功能可以給居民和就業人員提供舒適的生產生活空間,成為小鎮吸引人口和勞動者集聚的重要拉力,而人口的集中集聚也對城鎮發展提出了不同的功能需求,促進其功能的完善,最終實現小鎮的高質量發展。該研究用城鎮人口除以建成區面積來測度特色小鎮的城人互動水平。最終建立的指標體系見表4。

2.5 產城融合測度結果與分析

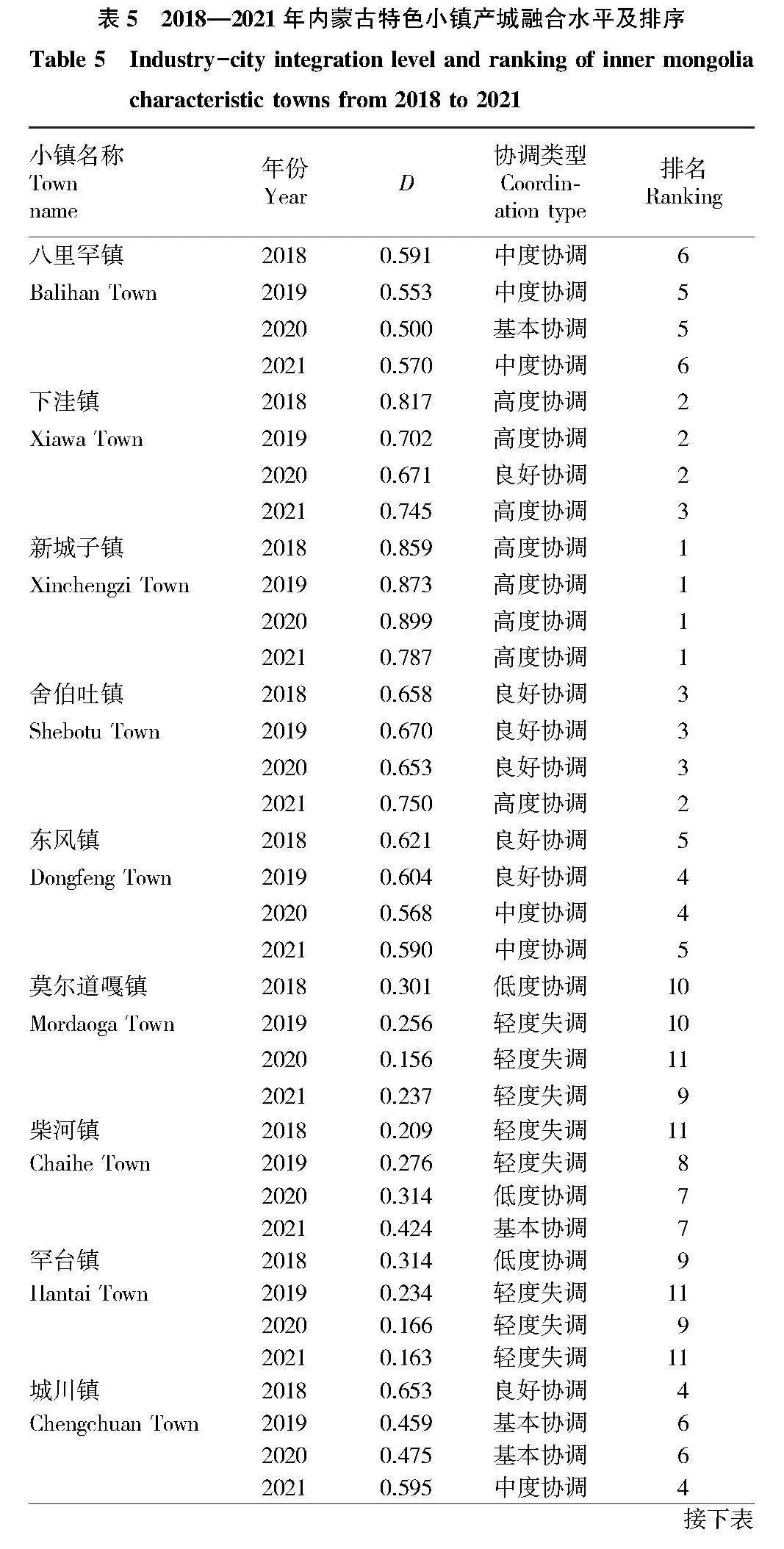

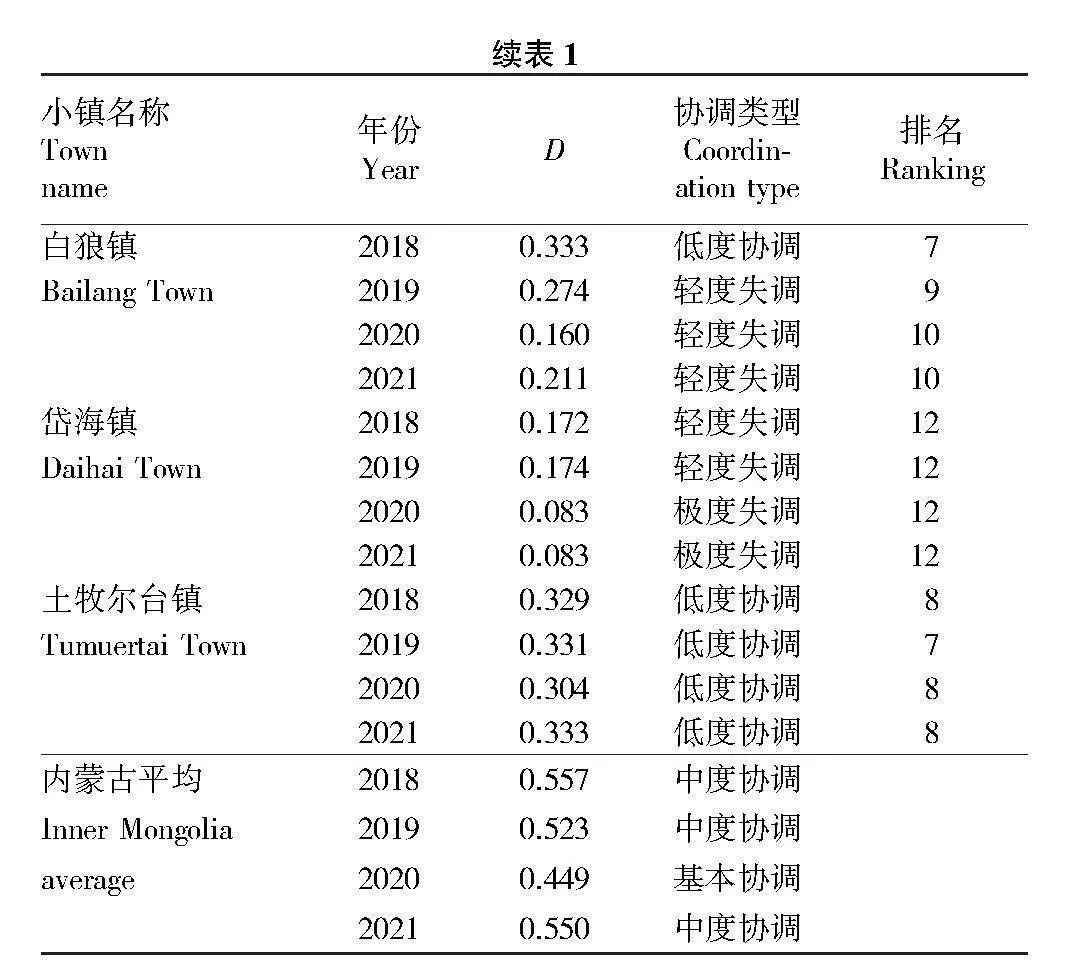

根據相關統計年鑒、公開統計資料以及模型預測結果等數據資料,結合內蒙古各特色小鎮實際發展情況,利用產城融合模型的測算方法對內蒙古12個國家級特色小鎮建設與高質量就業協同發展程度進行實證分析,最終得到2018—2021年內蒙古特色小鎮的產城融合協調度,見表5。

從表5計算結果可知,內蒙古特色小鎮的產城融合水平存在較大的空間異質性,呈現東高西低的分布特征,多數特色小鎮產城融合水平呈波動式緩慢上升趨勢,但與2018年相比均有所下降,只有柴河鎮和舍伯吐鎮產城融合水平較以往有大幅提升,整體上處于基本協調階段。從時間維度看,內蒙古特色小鎮整體呈波動上升態勢,但尚未回到疫情前的水平,原因在于特色小鎮中小微企業、個體商戶、實體店鋪等弱勢群體受疫情沖擊較大,后續經營乏力,導致多家店鋪和企業關停,作為特色小鎮驅動要素的資金、人才、技術等外流嚴重,影響了產城融合水平。從協調類型看,屬于耦合失調階段的特色小鎮數量較2018年略有增加,但2021年各小鎮的產城融合度都有較大攀升,產、城、人三系統的相互作用再次加深,并逐漸形成互促互助、深度融合的發展格局。

具體來看,2021年共有4個特色小鎮處于低水平耦合階段,分別為莫爾道嘎鎮、罕臺鎮、白狼鎮和岱海鎮。莫爾道嘎鎮是由于各項指標排名均靠后導致綜合得分較低,莫爾道嘎鎮意為“有樺樹林子的地方”,森林資源極為豐富,在特色小鎮培育過程中對生態環境的依賴性較強,加之受區位條件、氣候變化、宏觀政策等方面的影響,小鎮整體的產城融合水平不高,主導產業競爭力較弱,帶動就業能力有限,今后需圍繞主導產業培育,注重產業融合發展和就業空間的拓展。岱海鎮產城融合度的降低一方面是由于近些年以岱海生態環境治理為重心,對產業發展形成了一定擠壓,造成產與城、產與人之間壓力的釋放;另一方面是由于岱海鎮常住人口流失嚴重,第二、三產業發展不充分,城鎮功能無法滿足人的發展需求,導致產、城、人磨合失調。白狼鎮和罕臺鎮的產業發展和人口發展水平得分較高但城市建設與服務水平即城-人互動水平相對較低,使得產、城、人三系統的平衡和穩定受到沖擊,處于輕度失調階段。未來仍需提高城鎮空間集聚功能,注重產業配套設施的提質增效,通過城鎮與產業的協同作用吸引人才、資金、技術等驅動要素流入,支撐特色小鎮高質量發展。

屬于耦合頡頏類型的特色小鎮有八里罕鎮、東風鎮、柴河鎮、城川鎮和土牧爾臺鎮,產、城、人三系統的綜合評價指數(T)介于0.137~0.368,反映出這些小鎮的產業、人口與城鎮之間的互動聯系逐漸增強,但各系統在進行自我成長和進化時,尚未與其他系統形成穩定的動態平衡關系,有時會出現主導產業不突出、人才支撐不足、基礎設施滯后等問題,進而影響了產城融合水平,屬于低水平耦合階段。原因在于:一是小鎮經濟基礎薄弱,產業“特而不強”,對人口和勞動者的吸納能力有限;二是由于小鎮在建設過程中,將有限的資金大量投入產業發展領域,忽視了人居環境的同步建設,造成基礎設施和公共服務短板,難以在促進城鄉經濟融合發展過程中發揮引領帶動作用。因此,該階段特色小鎮在規劃建設時,應樹立協同發展意識,充分利用特色資源優化小鎮的產業結構,以小而特、小而精的產品占據大市場,同時注重公共服務與人居環境的提升,逐步增強小鎮的人口吸納能力和就業能力,實現小鎮建設與高質量就業同步發展。

屬于高度協調的特色小鎮有下洼鎮、新城子鎮和舍伯吐鎮,說明小鎮的產城融合水平較高,產、城、人各系統在動態演化中形成了良好的協同共生效應,三系統的發展合力逐漸形成,相互間影響作用不斷加深,能夠產生溢出效應并創造積極的外部協同效果,提升小鎮整體發展實力和競爭力,促進區域經濟社會快速發展。處于高水平耦合階段的特色小鎮在未來發展建設中更應平衡好產業、人口和城鎮的關系,更加注重打造完整的產業生態體系,以產業帶動和產業融合的模式,持續吸引高端要素集聚,提升產業基礎設施配套和公共服務水平,為小鎮打造高素質人才基地營造良好的空間生態環境,從而構建特色小鎮高質量發展與高質量就業協同共生、互促共贏的發展格局。

3 結語

特色小鎮開創了小城鎮發展的新模式,成為鄉村地區產業高級化發展的重要平臺和新型城鎮化的重要載體。構建與高質量就業協同發展的特色小鎮,對促進城鄉深度融合發展、實現城鎮居民和鄉村居民的共同富裕、推動鄉村現代化具有不可替代的重要作用[14]。以內蒙古為例,在推動特色小鎮建設與高質量就業協同發展過程中,需要充分考慮特色小鎮的空間分異特征,結合小鎮的生態環境、資源稟賦、產業特色、區域分布等因素,確定小鎮發展的性質、方向和規模。強調以“人”為核心,在人才引進、培養、激勵、服務就業創業等環節上給予充分支持,發展具有高技術含量和文化內涵的現代服務業,以“產城人文”融合發展的精致城鎮空間滿足小鎮居民高質量、可持續的多樣化需求。特色小鎮發展與高質量就業關系著城鄉人口的分布、關系著城鄉動能轉換、關系著美麗鄉村建設,更與人民群眾的幸福感和獲得感密不可分。在今后的研究中,更應注重人群行為、社群關系、企業自選擇效應等不同群體與特色小鎮發展之間的關系,多采取實地考察、問卷調查、開放式訪談、大數據分析等研究方法增強對解釋對象的說明力度,適當在模型中添加控制變量和影響因素變量,力求通過相對科學的方法解釋特色小鎮在實際發展中遇到的問題,使科學驗證和理論邏輯相統一[15]。

參考文獻

[1]

王暉,鄭宏濤.特色小鎮產業生態圈:要素、特征與運行機制[J].生態經濟,2023,39(1):115-120.

[2] DHAKA D,MENSA P,UPADHYAYA K P.Urbanization and economic growth in South Asia[J].SCMS journal of Indian management,2010,7(3):27-35.

[3] TOOLEY C B. “Beauty won’t boil the pot”:Aesthetic discourse,memory,and urban development in Edinburgh[J]. City & society,2020,32(2):294-315.

[4] GAUDIN ,THIBAUDEAU C,ARPIN L,et al.Performance evaluation of the mouse version of the LabPET II PET scanner [J]. Physics in medicine & biology,2021,66(6):1-13.

[5] 成學真,鄭賀娟.經濟增長對就業的影響:理論研究綜述[J].蘭州學刊,2006(3):150-152.

[6] 黃明,耿中元.我國城鎮化與城鎮就業的實證研究[J].中國管理科學,2012,20(S2):747-753.

[7] 楊艷琳,翟超穎.中國城鎮化質量與就業質量的度量及其相關性分析[J].東北大學學852ae79b639b53c7746457e1645152c5報(社會科學版),2016,18(1):42-48.

[8] 陳育欽.特色小鎮的勞動力供給問題思考[J].福建論壇(人文社會科學版),2018(2):154-159.

[9] 戴魯寧,單卓然.“特色小城鎮”的就業效能:特征與反思——基于國家首批127個特色小城鎮的實證分析[J].小城鎮建設,2019,37(3):71-81.

[10] 易飚.特色小鎮產業支撐高端技能人才培養研究[J].科技與創新,2020(14):40-42.

[11] 孫紅軍,李紅,趙金虎.產城融合評價體系初探[J].科技創新導報,2014,11(2):248-249.

[12] 程林行,馬展.城市產城融合發展分析[J].國土與自然資源研究,2020(2):47-50.

[13] 袁志剛,高虹.中國城市制造業就業對服務業就業的乘數效應[J].經濟研究,2015,50(7):30-41.

[14] 劉爽,徐怡芳.基于城鄉融合的科創城市與特色小鎮協同發展路徑研究:以環巢湖地區為例[J].小城鎮建設,2023,41(2):5-10,49.

[15] 李娜.多維視角下國內特色小鎮研究綜述與展望[J].時代經貿,2022,19(4):19-27.