基于核心素養(yǎng)的高中生物學與化學跨學科教學探索

摘 要:跨學科教學通過整合學科間知識,旨在培養(yǎng)學生的問題解決能力,是培養(yǎng)學生核心素養(yǎng)的有效途徑。為了實現(xiàn)這一目標,跨學科教學必須分析教材和課程標準,精心設置問題情境和教學活動,確保學科的交叉聯(lián)系能直觀地呈現(xiàn)給學生。文章以“蛋白質是生命活動的主要承擔者”為例,探討如何通過生物學和化學跨學科教學培養(yǎng)學生的核心素養(yǎng)。

關鍵詞:高中生物學;核心素養(yǎng);跨學科教學;蛋白質

核心素養(yǎng)是學生為適應終身發(fā)展和社會需求所必須具備的關鍵品格和能力,它集合了一系列的知識、技能和態(tài)度,是學校課程改革的基本目標和總體導向,由于核心素養(yǎng)的綜合性,教師應在教學過程中幫助學生建立知識間的聯(lián)系,并將所學知識與生活實際相聯(lián)系。

《義務教育生物學課程標準(2022年版)》指出跨學科主題學習是培養(yǎng)學生核心素養(yǎng)的重要路徑[ 1 ]。生物學與化學聯(lián)系緊密,例如蛋白質、脂質、糖類、水分等都涉及化學知識,交叉內容大體上歸納為3個部分:

(1)生物體內的化學物質;

(2)生命活動過程中的化學變化;

(3)人類與環(huán)境[ 2 ]。

在高中生物學教學中,教師引導學生從不同學科視角對主題相關知識進行建構,將原本沒有直接聯(lián)系的學科有機融合在一起,可以更好地培養(yǎng)學生的綜合素質。

本文以“蛋白質是生命活動的主要承擔者”為例,從跨學科知識分析、跨學科教學目標確定、跨學科課堂教學實施三個方面對跨學科教學的實踐活動進行初步探索。

1 跨學科知識分析

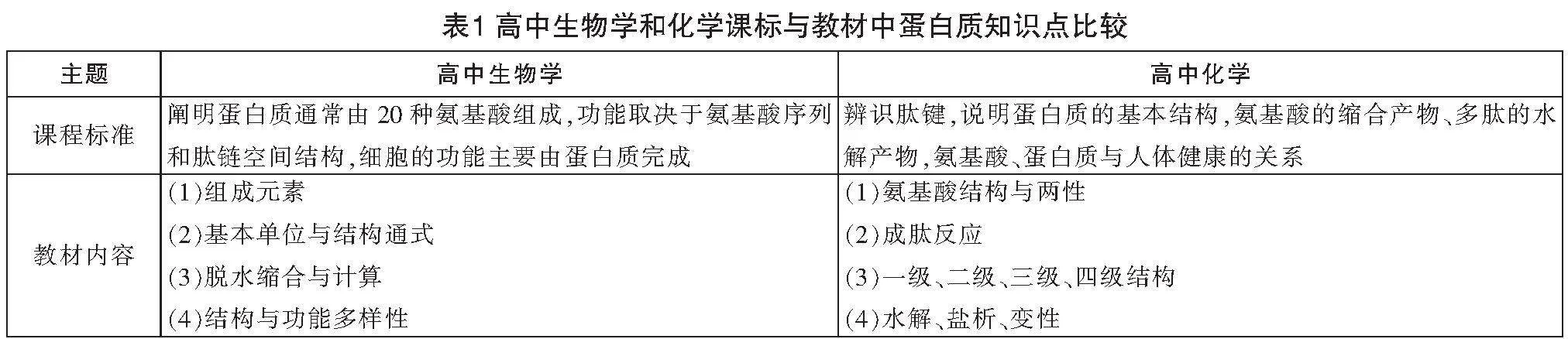

將高中生物學和高中化學課標與教材中的蛋白質知識點進行比較,發(fā)現(xiàn)生物學科側重氨基酸的結構通式與種類、脫水縮合的過程、結構與功能的多樣性,化學學科側重氨基酸的結構特點、蛋白質的性質與人體健康的關系[ 3 ](表1)。

經整合,本節(jié)內容包括:蛋白質組成元素、蛋白質在人體中的功能、氨基酸結構與兩性、脫水縮合過程、蛋白質與人體健康的關系。蛋白質的鹽析和變性對于高一學生來說可能過于復雜,因此在授課過程中簡單提及,之后在化學科目中進一步學習。

2 跨學科教學目標確立

跨學科教學目標要與學習任務緊密結合,體現(xiàn)所涉及學科的關鍵知識點。本節(jié)的核心素養(yǎng)目標確立如下:

(1)生命觀念:理解蛋白質的結構與功能相適應的觀點,認同蛋白質是生命活動的主要承擔者這一生命觀。

(2)科學思維:以社會事件為切入點,能夠科學合理地分析與處理信息、歸納與概括并多角度分析問題。

(3)科學探究:能運用模型解釋現(xiàn)象,能基于證據(jù)對物質結構及其變化進行推理和驗證,建立跨學科思維。

(4)社會責任:關注日常飲食營養(yǎng)搭配;關注社會食品安全事件,樹立誠信意識,增強社會道德。

3 跨學科教學實施

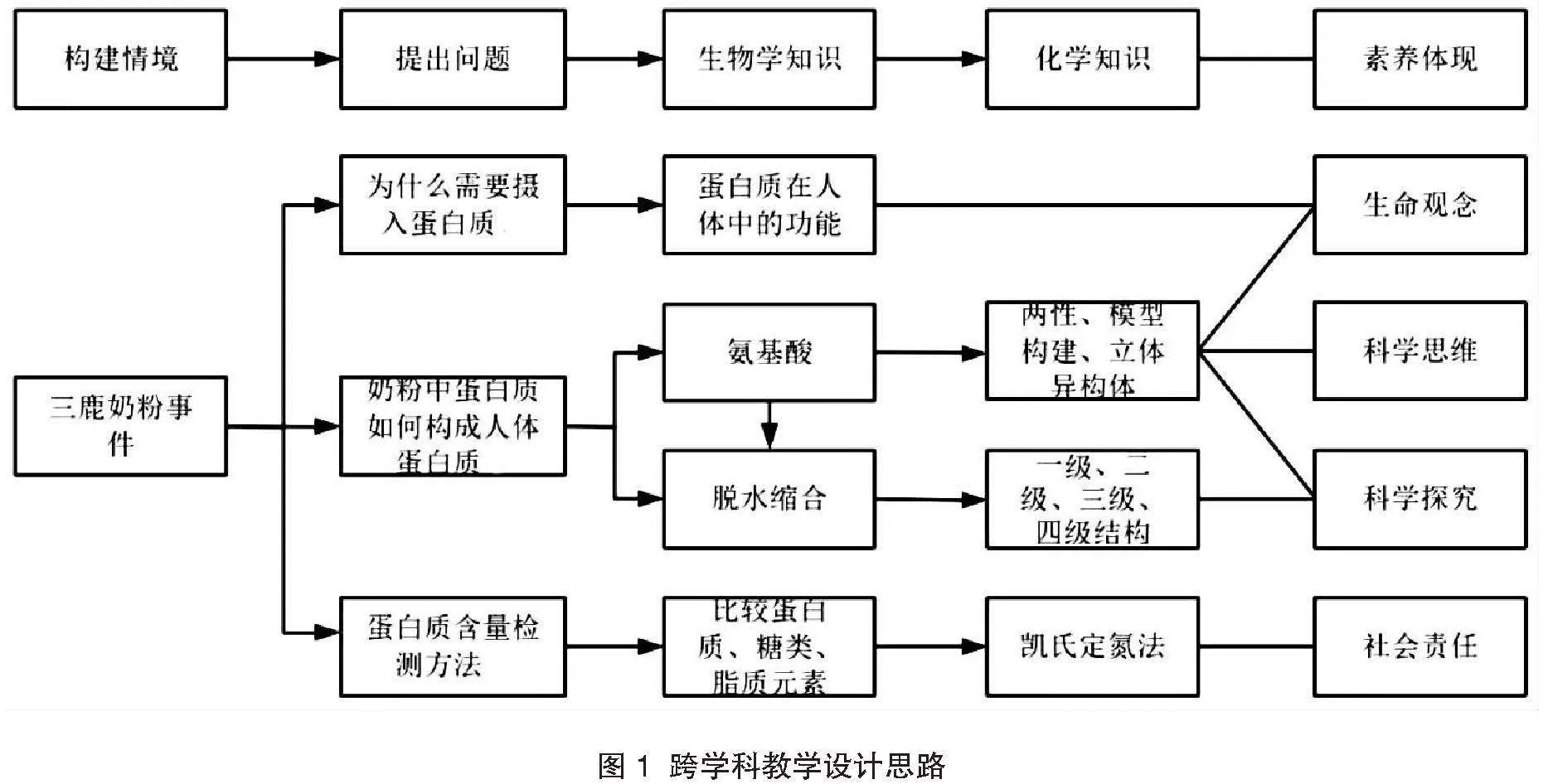

由于高一學生缺乏氨基酸和蛋白質的化學知識,且尚未學習有機化學,氨基酸又是微觀內容,比較抽象,因此本節(jié)內容對學生有一定困難。教師在教學過程中,合理構建問題情境,將生物學與化學知識和方法交叉融合,利用模型和圖解將學科之間的聯(lián)系清晰地呈現(xiàn)給學生,并鼓勵學生提問、探究、應用跨學科知識分析和解決問題,從而促進學生核心素養(yǎng)的形成(圖1)。

3.1 構建情境,提出問題

教師向學生提供關于三鹿奶粉事件的背景材料,展示奶粉蛋白質含量的國家標準,并說明三鹿集團非法添加三聚氰胺以虛假提高蛋白質含量的行為,與學生共同分析材料,引導學生提出問題:

問題1:蛋白質對于人體特別是嬰幼兒究竟有什么作用?

問題2:奶粉中的蛋白質如何構成人體所需的蛋白質?

問題3:如何檢測蛋白質的含量?為什么會將三聚氰胺檢測為蛋白質?

3.2 學科融合,解決問題

3.2.1 蛋白質的功能

教師先讓學生通過閱讀教材實例歸納出蛋白質在人體中的功能,再讓學生根據(jù)已有生活經驗探討蛋白質在人體中的作用,包括在嬰幼兒身體發(fā)育中的作用,進而認同蛋白質是生命活動的主要承擔者這一生命觀念。

3.2.2 蛋白質的結構單位——氨基酸

奶粉中的蛋白質如何被人體消化吸收?由此引出氨基酸相關內容。

首先,教師展示不同氨基酸的結構圖,引導學生歸納它們在結構上的共同特點并寫出結構通式,進一步講解氨基酸的性質,讓學生對氨基酸在生物體內參與多種生化反應的結構和性質有正確的認識。接著,分發(fā)球棍模型配件,指導學生搭建丙氨酸分子模型,使學生從立體角度加深對氨基酸結構的認識。學生搭建的丙氨酸模型可能會出現(xiàn)異構現(xiàn)象,教師引導學生探討兩種構型的丙氨酸模型能否在空間結構上完全重合,從而引入氨基酸立體異構體的化學概念。

3.2.3 脫水縮合與蛋白質多樣性原因

消化后的氨基酸又是如何形成人體所需蛋白質?進而引出脫水縮合反應。

教師首先指導學生使用球棍模型模擬兩個氨基酸分子脫水縮合形成肽鍵的過程。接著通過動畫演示多肽、肽鏈以及肽鏈空間結構的形成過程,讓學生分析肽鍵、游離氨基和羧基的數(shù)目變化。然后引導學生閱讀課本,總結蛋白質結構與功能多樣性的原因,并引入化學教材中關于蛋白質一級、二級、三級和四級結構的概念,從而幫助學生建立結構與功能相適應的觀點。

3.2.4 蛋白質含量的測定

引導學生比較蛋白質與糖類、脂質組成元素的不同,認識到生物組織中絕大部分氮元素來自蛋白質,從而使學生理解通過氮元素檢測蛋白質含量的原因。

教師首先簡單介紹測定食品蛋白質含量的化學方法——凱氏定氮法。接著展示三聚氰胺結構(圖2),引導學生分析添加三聚氰胺使蛋白質檢測含量升高的原因:三聚氰胺含氮量約66%,一般食品蛋白質含氮量為16%,凱氏定氮法可同時檢測三聚氰胺和蛋白質的含氮量,從而造成蛋白質含量增高。

3.3 事件反思,價值培養(yǎng)

三鹿奶粉事件是一起震驚社會的食品安全事故,引發(fā)了公眾對食品安全以及健康飲食習慣的深入思考。學生理解三鹿事件與課程內容的緊密聯(lián)系后,社會責任感等方面的課程思政教育也能夠自然地開展起來。一是誠信教育,無論處于人生中什么階段,無論做什么事,都要保持誠信;二是社會責任感的養(yǎng)成,所學的知識與技能要用在正確的道路上,為人民服務。

4 跨學科教學反思

采取從宏觀到微觀的跨學科教學策略,通過構建問題情境、呈現(xiàn)學習任務,從蛋白質的功能深入到氨基酸的結構、脫水縮合過程,符合學生認知發(fā)展規(guī)律。通過搭建模型和化學知識的融合,加深學生認識,幫助構建跨學科知識體系,最后引導學生思考三鹿奶粉事件背后的教育價值和社會意義,培養(yǎng)學生社會責任感。

跨學科教學須以培育學生核心素養(yǎng)為指向,突破學科間的隔閡,促進知識整合,鼓勵學生將多學科知識和方法應用于實際情境,因此教師需不斷探索和完善跨學科教學方法,以提升教學成效。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國教育部.義務教育生物學課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022:2-8.

[2] 念敏慧,陳靈穎,鄭柳萍.基于新課標的化學和生物學科交叉內容分析及教學建議[J].化學教育(中英文),2020,41(19):14-19.

[3] 中華人民共和國教育部.普通高中生物學課程標準:2017年版2020年修訂[S].人民教育出版社,2020:12,53.