同盟分歧背景下美國境外核部署的邏輯

【內容提要】 境外部署核武器是美國同盟體系中的重要安全議題。由于利益和認知的差異,美國與盟友常常針對核部署問題出現分歧。當一些盟友反對美國在其領土部署核武器時,美國有時會采取較為彈性的方式,以說服或讓步的方式處理核部署爭議;有時卻展現較為強硬的態度,不顧盟友的反對而堅持自身的原有立場。為什么美國的行為會存在如此巨大的差異? 本文認為,是否具有替代性的核部署方式以及核同盟結構的類型這兩項因素,會影響美國在境外部署核武器爭議中對待盟友的態度。當擁有替代性的核部署方式時,在多邊同盟中,美國傾向于對盟友的反對作出讓步;在雙邊同盟中,美國雖然會不情愿地對盟友作出讓步,但同時會對該盟友的不服從行為進行報復性的懲罰。當不存在替代性的核部署方式時,在多邊同盟結構中,美國傾向于耐心地說服盟友接受核部署;在雙邊同盟中,美國會向盟友施壓,迫使其對核部署要求作出妥協。通過比較同盟分歧背景下美國面對北約和亞太盟友不同的核部署政策,上述假設基本得到了驗證。這一差異性的現象表明,在境外部署核武器問題上,美國會設法權衡其軍事戰略價值以及其對同盟政治的影響。

【關鍵詞】 境外部署核武器 北約 美日同盟 延伸威懾 聯盟管理

【作者簡介】 程志寰,清華大學國際關系學系博士研究生。

電子郵箱:Chengzh19@mails.tsinghua.edu.cn

李享,清華大學國際關系學系博士研究生。

電子郵箱:L-xiang20@mails.tsinghua.edu.cn

一、 問題的提出

在冷戰時期,核武器是美蘇展開大國競爭的重要工具。雙方為了維持自己的勢力范圍以及同盟安全,均向盟友提供了核保護傘(延伸核威懾),甚至還將大量的核武器部署在盟友境內。冷戰結束后,美國和俄羅斯已大幅撤回這些境外部署的核武器,但到目前為止,美國仍然保留了100多件部署在北約國家境內的核武器。

近年來,新一輪大國競爭的格局日益顯現,美國、俄羅斯以及其盟友都開始重新重視核武器的作用,甚至實施了新的境外部署核武器(又稱“境外核部署”)行動。② 這使得冷戰結束后長期被忽視的境外部署核武器問題再次引起人們關注。2019年8月,特朗普政府宣布退出《中導條約》后,時任美國國防部長的馬克·埃斯珀(Mark Esper)隨即表示美國計劃在“印太”盟友境內部署陸基中程導彈。一些盟友如韓國、澳大利亞、菲律賓則在第一時間表示不會承擔中導的部署,而日本的態度較為積極。③ 這表明美國的盟友在潛在的進攻性戰略武器的部署問題上存在較大的分歧。

回顧冷戰時期美國在境外部署核武器的經驗,可以發現以下兩類現象。第一,在通過延伸威懾構建起來的核同盟中,美國與其盟友之間關于境外核部署問題經常存在分歧。不論是部署或撤出,美國和盟友都可能出現意見矛盾的情況。第二,核同盟中的受保護盟友有時候能夠對美國境外核部署的態度和立場造成影響,但有時候卻難以做到這一點。

為了進一步理解在同盟分歧背景下影響美國境外核部署政策的關鍵因素,本文主要關注美國與其盟友針對核部署問題最為普遍的分歧形式,即美國欲在盟友境內部署核武器,但盟友反對的情況。因此,本文的研究問題是:當盟友反對接受美國核武器的部署時,為什么有時候美國會堅持進行部署,有時候卻會對盟友作出讓步?

二、 文獻回顧

與本研究主題相關的現有文獻包括以下兩類。一是討論美國與盟友在軍事基地部署問題上的分歧,以及最終影響矛盾走向的因素;二是分析弱小盟友在同盟分歧中成功抗衡美國的原因。

(一) 美國與盟友在基地部署問題上的分歧和結果

關于這個問題,現有研究多從國內視角來解釋影響美國境外核部署政策的因素,其中可分為核大國與受保護盟友的國內因素兩類。

首先是核大國的國內因素影響。有一些學者指出,即便與受保護盟友之間存在分歧,大國在海外的軍事部署模式主要是根據其財政狀況決定的。例如,孫德剛認為,大國在海外軍事部署的規模、模式和期限都會受財政狀況影響。從經驗上來看,只要處于財政不佳的狀況下,美國就會大幅縮減海外的軍事基地部署。① 亞歷山大·蘭諾斯卡(Alexander Lanoszka)也提出了類似的觀點。他指出,尼克松政府時期美國大幅調整戰略規劃和撤出海外軍事部署的主要原因是,在深入參與越戰之后,美國遭遇了嚴重的收支平衡危機。這使美國不得不縮減海外軍事部署,甚至撤銷了對某些地區盟友的安全承諾。② 另外,也有學者認為美國行政部門與國會之間的權力博弈問題是更為關鍵的因素。其最典型的案例是1977年卡特政府上任后,曾不顧韓國的極力反對,堅持要撤除在韓國的所有軍事部署。然而,最終卡特政府卻沒有成功撤除相關部署。許多學者指出,決定卡特政府政策轉向的關鍵因素是美國國會對軍事問題的干涉力度增強,并對政府決策發揮了重要的制衡作用。在國會要求下,卡特政府必須在作出任何撤軍的決定前向國會提交詳細的報告,說明撤軍行動不會影響朝鮮半島的軍力平衡,也不會降低美國對朝鮮半島的影響力。同時,國會也不愿意通過軍事援助案作為撤軍后對韓國的補償。這些障礙使卡特政府最終改變了全面撤除在韓國軍事部署的政策。

其次是受保護盟友的國內因素影響。這類文獻將研究聚焦于美國盟友的國內政治,試圖通過研究東道國政府與其國內反美軍基地社會運動的互動模式,分析其對美國境外軍事部署的影響。例如,安德魯·呂(AndrewYeo)認為,如果承擔部署的東道國國內的政治精英對于與美國同盟關系的“安全共識”(security consensus)較強時,反對相關部署的社會運動就不容易成功;若政治精英的“安全共識”較弱,代表他們的態度比較分裂,當地反對美國軍事基地與部署的社會活動團體就可能拉攏到部分精英,并獲得他們一定程度的支持,如此一來,反抗運動較容易成功。② 亞歷山大· 庫利(Alexander Cooley)和喬納森·霍普金(Jonathan Hopkin)以西班牙在冷戰時期與冷戰結束后反對美國核部署的不同做法為例,認為東道國的政治體制轉型過程會影響核大國在其境內的基地部署。在東道國民主轉型初期,政治精英為了拉攏民意并獲得選票,會刻意激起針對該國威權體制時期與美國簽署的軍事部署協議的反對聲浪。在民主體制鞏固后,政治精英則會出于顯示其遵守國際法與重視外交聲譽的目的,強調應保留政府與他國達成的軍事部署協議。③ 盟友的國內政治對于美國的海外軍事部署施加了不同程度的壓力。

(二) 弱小盟友在同盟分歧中成功抗衡美國的原因

針對美國與盟友在極度不對稱的同盟關系中產生分歧時美國為何會退讓,或說弱小的盟友為何能夠影響美國調整其政策這一問題,現有研究主要有實力論和決心論兩種解釋。實力論認為,雖然弱小盟友的軍事實力完全無法與美國比擬,但是在與美國發生分歧時,其仍然可以運用各方面的實力來增強抗衡美國的籌碼。布萊恩·布蘭肯希普(Brain Blankenship)指出,弱小盟友可以通過其潛在的安全自主能力,例如積累發展核武器的潛力,或者發展替代性安全伙伴的選擇,迫使美國在安全問題上對其讓步,并提供更多的安全保障來爭取和維持同盟關系。① 杰里米·普萊斯曼(Jeremy Pressman)則認為,在同盟關系中,不論是大國影響小國或小國影響大國,關鍵因素是一個國家在與盟友發生分歧或矛盾時針對該議題的動員能力。如果國家具備資源,且愿意克服國內的阻礙,整合、動員各種資源來抗衡盟友,就能夠在和盟友的對抗中勝出。例如,1954年英國成功阻止了美國軍事介入印度支那地區的計劃。

在決心論方面,一些學者認為,弱小盟友針對某一議題與美國討價還價時,展現出對該議題的特別重視程度和爭取利益的決心,就能迫使美國退讓,或有能力影響美國的政策。這稱為弱小盟友對特定議題展現的偏好或需求的不對稱性。例如,申基旭(Gi-Wook Shin)等人以韓國民眾和媒體在2002年反對駐韓美軍和2008年反對進口美國牛肉的抗議事件為例,說明弱小盟友在特定議題的高度輿論動員,可以迫使美國在這些議題上對盟友作出讓步。③ 王雄發和謝凌志將弱小盟友的硬實力以及在同盟中與美國的軍事捆綁程度作為其聯盟地位的指標,并將雙方利益分歧時弱小盟友傳遞的議價決心分為直接和間接對抗兩種信號。他們認為,對抗信號的強弱決定了弱小盟友能否展現決心,以此逼迫美國讓步。在聯盟中的地位較高的弱小盟友反而會受到更大的約束力,而不愿意向美國傳遞高強度的直接對抗信號,其結果便是抗衡失敗。而聯盟地位較低的弱小盟友受到的約束力也較低,因此,在與美國利益分歧較大時,其更愿意傳遞直接對抗信號,以迫使美國讓步。例如,2013年后土耳其不顧美國反對,從俄羅斯購得S-400反導系統;2014年后泰國不顧美國的“印太”戰略,與中國建立軍事合作關系。①

通過上述內容可以發現,關于美國與盟友對基地部署問題的分歧和解決問題上,現有觀點多關注美國或盟友國內的微觀層面因素;而關于弱小盟友在與美國發生分歧時如何抗衡和逼迫美國讓步的文獻,則僅關注弱國的實力和決心。兩者都忽略了美國自身對其同盟體系以及核武器境外部署的戰略權衡。因此,本文試圖從美國自身對核同盟的戰略利益思考的角度出發,討論在盟友反對核部署并與美國的立場存在較大分歧的狀況下,美國將如何處理境外核部署問題。本文將對當前關于境外核部署的理論提供兩點補充。首先,基于對美國與盟友關于境外部署核武器的分歧立場的觀察,可以總結出核大國在境外核部署問題上對盟友展現不同態度的原因。其次,一些學者指出,學界需要進一步探究核部署在核同盟中的政治象征意義,才能更全面理解核大國進行境外核部署的作用。② 通過本文的討論,我們可以發現,在核同盟中,境外核部署雖然能為核大國帶來重要的軍事和政治價值,但在盟友反對核部署時,這兩種價值會發生沖突。而在沖突過程中,核大國會根據境外核部署的軍事必要性和東道國所屬的同盟結構來權衡這兩種價值的優先次序。

三、 不對稱同盟中的核部署分歧

目前學界關于核部署與延伸威懾問題的理論性研究,主要是圍繞著“境外部署核武器在核同盟中發揮什么樣的功能”這一問題展開的。這些研究成果總結出了境外核部署的兩個重要功能:一是通過拓展核力量的投射范圍,強化核大國的威懾能力,阻止敵人使用武力威脅自己的勢力范圍;二是通過在盟友領土部署核武器,緩解盟友對核大國安全保障的疑慮,并抑制盟友的核擴散沖動。

(一) 核大國境外部署核武器的兩種目的

在不對稱的核同盟中,核大國進行境外核部署的主要目的有兩點。一是發揮核武器的軍事價值,通過部署能夠打擊對手領土或潛在戰場區域目標的核武器,以增強針對特定對手的核威懾或核實戰效果,懾止對手侵犯其勢力范圍的意圖。二是發揮核武器對于聯盟政治的作用,將核部署作為一種保證(assurance)措施來強化對盟友的安全保障,以此安撫盟友,使其降低威脅感知并減少被核大國拋棄的恐懼感。

第一,延伸威懾是美國實現地緣戰略利益的重要手段。然而,如何向敵人傳達延伸威懾信號是核大國不得不面對的一個重要問題。在諸多手段中,境外核部署被認為是向敵人展示保護盟友的能力和決心的最有力信號。該理論最初的提出者托馬斯·謝林(Thomas Schelling)認為,對于美國來說,設法對歐洲盟友作出“昂貴的承諾”,就能夠懾止蘇聯在歐洲地區輕啟戰端。例如,在冷戰期間,美國在東西方對抗前沿部署了一定數量的美軍,這些部隊的主要功能并不是強化西方的常規威懾或實際作戰能力,而是在沖突爆發后“戰死”。這么做可以向蘇聯傳達的信號是,一旦蘇聯進攻西歐國家,美國將不得不介入戰爭,并迫使蘇聯面臨核升級的高度風險。① 一些學者基于謝林的理論,認為境外核部署是核大國在和平時期所能投入的“最昂貴的成本”,其不僅可以展現核大國堅決守護盟友的能力和決心,還能夠改變地區軍力對比態勢,彌補核大國與盟友在常規軍力上的相對弱勢。② 除此之外,馬修· 富爾曼(Matthew Fuhrmann)與托德· 塞克塞(Todd S.Sechser)還指出,核武器國家在境外核部署的目的不一定是保護盟友,其也希望盡可能將核武器部署在鄰近于戰略對手的地點,便于在戰爭發生時能迅速投入使用。例如,美國在西班牙和北非的摩洛哥的核部署,以及英國在新加坡的核部署,這些舉措的主要目的是確保美英能夠對社會主義陣營國家施以更迅速、更精確的核打擊。① 以上研究表明,境外核部署的一個重要功能是拓展一國核力量的投射范圍,以強化對對手的威懾效果,并保護自身重要的勢力范圍。

第二,境外核部署能強化核大國提供的安全保障,發揮安撫盟友和防擴散的功能。這是目前學界關注較多的議題。例如,一些學者通過定量研究發現,雖然存在一些例外,但大多數國家在與擁有核武器的大國締結正式盟約,并獲得核大國提供的核保護傘后,就不再試圖發展本國的核能力。因此,締結核同盟是防止核擴散的重要方式。② 丹·賴特(Dan Reiter)通過引入“同盟困境”的概念后更進一步指出,就算與核大國締結了盟約,面對高度安全威脅的國家還是會懷有被拋棄的恐懼感。因此,境外核部署就成了核大國最有效提升對盟友安全保障、緩解其被拋棄疑慮的手段。③

蘭諾斯卡針對聯邦德國(下文稱“西德”)、日本、韓國發展核武器計劃的過程進行了深入考察。他指出,弱小盟友在核同盟與延伸威懾關系中最迫切的需要是獲得核大國更可靠的“拒止性威懾”(deterrence by denial)保障,而不希望核大國僅僅提供模糊的“懲罰性威懾”(deterrence by punishment)承諾。④ 因此,蘭諾斯卡認為,在核同盟中,核大國在盟友境內的常規力量或核部署都發揮著向盟友“明示”其安全保障的重要功能。如果核大國在沒有與盟友磋商的狀況下單邊撤出相關軍事部署,就很可能導致盟友對延伸威懾喪失信心,從而選擇獨自發展核武器。

江天驕也提出了類似觀點。他將核大國提升延伸威懾可信度的做法分為“承諾機制”和“分享機制”兩種,這兩種機制都涉及在盟友境內的核部署。首先,在“承諾機制”方面,前沿部署的核武器可以發揮“絆線”(tripwire)的功能,確保在盟友遭受攻擊時美國的核力量能夠自動介入,甚至導致核武器的實際使用。其次,在“分享機制”方面,江天驕指出,除了接受核大國的前沿核部署之外,盟友還會關切自己是否能夠掌握這些核武器的控制權,或參與到核戰略的磋商與決策中。如果盟友能夠獲得上述涉及核共享的權力,則對延伸威懾的信賴度會更高,對于被拋棄的恐懼感會更低,因而更愿意放棄自身的核武器計劃。

(二) 核大國與盟友間分歧的來源

基于實現自身戰略目標和安撫盟友兩種目的,核大國會將核武器部署到盟友境內。然而,由于出于安撫盟友目的的核部署,其安全需求往往來自盟友,因而不會發生盟友反對核部署并與核大國產生嚴重分歧的狀況。這并非本文的討論范圍。基于第一種目的,為了發揮核武器的軍事價值,核大國往往優先選擇在毗鄰主要對手的地區部署核武器,這主要基于以下三個方面原因。

第一,對于那些遠離潛在沖突爆發地區的核大國來說,地理距離將為其向海外投射軍事力量帶來巨大的成本和風險,當危機發生時,“距離的限制”(tyranny of distance)將嚴重影響核大國投射軍事力量的能力和意愿,這使得其針對對手的威懾可信度將隨著地理距離的增加而受到削弱。③ 相反,若對手在地理上與核大國的弱小盟友更加鄰近,那么這些盟友將更容易遭到對手的突然襲擊。① 即使當聯盟主導國相對于對手擁有明顯的軍事優勢時,地理距離也將使其軍事力量產生折損。② 由于核武器的前沿部署能夠盡可能克服地理帶來的障礙,且因易受攻擊而具有“不使用就失去”的特性,因此采取此種方式有利于強化核大國延伸威懾的可信度。

第二,當缺乏射程覆蓋對手本土的核武器運載工具時,核大國為了彌補這一“射程差距”,也傾向于在靠近對手的前沿地區部署各類中短程核力量,以確保擁有可信的核威懾與核實戰能力。例如,在冷戰初期,由于缺乏遠程導彈,美國主要將核武器部署在靠近蘇聯的盟友領土上,并將駐扎在海外軍事基地的艦艇和戰略轟炸機作為核武器的運載工具。④ 與之類似的是,由于蘇聯當時擁有的遠程轟炸機和洲際導彈數量較少且可靠性差,其基本不具備對美國本土進行核打擊的能力。而與此同時,美國卻在靠近蘇聯的土耳其部署了核導彈,為了建立美蘇之間的核均勢,蘇聯領導人認為可以通過在美國周邊部署中程導彈的方式來解決上述問題。⑤ 此舉拉開了古巴導彈危機的序幕。

第三,對于那些希望通過將核沖突限制在本土以外的地理范圍、借助打有限核戰爭實現政治目標的核大國來說,在境外部署戰術(tactical)或戰區(theater)核武器仍然是有必要的。例如,在1953—1955年,蘇聯曾考察了在保加利亞、羅馬尼亞和東德部署中短程導彈的可能性,以謀求獲得打擊西歐國家政治、軍事中心的能力。1957年,蘇聯開始在東德秘密部署射程為1200公里的R-5M 導彈。⑥ 而在60年代后期美蘇大體形成核均勢的背景下,為了遏制蘇聯針對西歐的常規入侵,北約采納了使用前沿部署核武器進行“蓄意升級”的策略,盡可能將交戰范圍局限在歐洲,防止沖突升級為美蘇兩國間的全面核戰爭。① 此外,由于前沿部署的核武器能夠更為迅速、精確地打擊敵方目標,因此即使某些核大國擁有了可靠的戰略威懾力量,出于作為軍控談判籌碼或軍事目的的需要,在境外部署核武器對其仍然有著不小的吸引力。② 與之相反的是,那些只將嚇阻敵方核打擊作為部署核武器唯一目的的國家并沒有境外核部署的需求。

然而,受到兩方面因素影響,核大國在境外部署核武器的需求有時會遭到盟友的反對與抵制。首先是盟友的國內政治壓力。在那些采用西方選舉式民主政體的國家,其決策者在考慮是否接受核部署時,不得不考慮國內各派政治勢力與民間輿論的影響。尤其是一些遭受過核事故或核攻擊的國家,其國內會形成強大的反核政治團體,使政府在接受核部署的問題上面臨著嚴重阻力。例如,日本國內的“原爆受難者”(Hibakusha)群體極大地促進了核禁忌規范在該國的傳播。此外,1954年日本漁船在南太平洋比基尼環礁附近進行捕撈作業時,因美國氫彈試驗輻射而造成人員傷亡的“第五福龍丸號”事件,也曾激起日本國內強烈的反核浪潮,這使當時的美國駐日大使約翰·埃里森(John M.Allison)不得不拒絕美軍提出的在日本本土部署核武器的計劃。③ 類似的,新西蘭也因為無法忍受冷戰初期南太平洋地區成為幾個核大國的核試驗場,在國內形成了具有強大輿論影響力的反核與環保團體。在這種國內政治壓力下,新西蘭政府不得不長期拒絕其他國家的核動力或可運載核武器的艦船停靠和使用其港口。

其次是盟友不愿意承擔因接受核部署而卷入核沖突中的風險。對于無核國家來說,接受核大國的核部署就意味著其將在威懾失敗后直接成為對手核打擊的目標。① 更令其難以接受的是,前沿部署的核武器很可能會使核沖突只局限在部署國的領土上,從而使核大國擺脫全面核戰爭的威脅。基于這一原因,在冷戰時期,西德國內一直存在著反對部署北約短程核武器的強大輿論,西德政治人物甚至創造了“(核武器)射程越短,德國人越會死”(the shorter the range, the deader the Germans)的諷刺俗語。② 與之相反的是,西德更希望美國愿意冒著引發全面核戰爭的風險為其提供安全保障。以上因素導致核大國與盟友在核部署問題上有時會發生嚴重分歧。

四、 同盟分歧與美國境外部署核武器的政策調整

本文認為,在核同盟分歧背景下影響美國境外部署核武器行為的自變量有二。一是核部署方式的可替代性,即面對東道國的反對時,美國是否擁有其他替代性的核部署方式,這一因素限制了美國可選擇政策的空間。二是核同盟的結構,即美國在不同地區建立的多邊或雙邊結構的同盟體系,這一因素導致美國針對不同的盟友擁有不同程度的議價能力。這兩項自變量的組合將導致在同盟分歧出現時美國采取差異化的核部署政策。

(一) 替代性核部署方式與美國的政策選擇空間

如前文所述,本文主要討論的是美國試圖在盟友境內部署核武器,但遭到東道國反對時,美國處理同盟分歧的政策選擇邏輯。在這種情況下,是否存在不影響其軍事戰略規劃的替代性核部署方式決定了美國調整核部署行為的選擇空間。

從軍事和技術角度來看,兩項因素決定了核大國是否擁有替代性的核部署方式。首先是地理的可替代性,即核大國是否擁有替代性的部署地點。正如前文所述,為了強化核武器的威懾和實戰能力,核大國一般偏好在毗鄰對手國家的地點進行核部署。當核大國在對手國家附近擁有更多的盟友時,其選擇核部署地點的空間就越大。在這種情況下,如果核大國在某個地點部署核武器的計劃遭到了東道國的反對,那么其可以變更原先的部署方式,尋求在其他盟友的領土上進行核部署。一旦有地理位置相近的其他盟友愿意接受新的核部署時,核大國將傾向于考慮采取替代性的核部署方式。例如,出于維持與蘇聯關系的目的,挪威和丹麥在冷戰期間一直拒絕美國和北約在其領土上部署核武器。① 由于已在土耳其、意大利、西德等國部署了核武器,美國和北約并未強迫挪威和丹麥等反核態度較為強烈的國家接受核部署。

其次是技術的可替代性,即核大國是否擁有可以克服地理距離障礙的武器技術。歷史表明,軍事技術的進步對于緩解地理因素限制、改善國家的軍事力量投射能力發揮著極為重要的作用。② 在核武器領域,運載工具技術的發展在很大程度上影響了核大國出于軍事目的在境外部署核武器的必要性。在核武器發展的早期,由于缺乏射程較遠的運載工具,核大國只能通過在對峙前沿部署可攜帶核彈頭的中短程導彈、戰術飛機、戰略轟炸機等武器來威懾對方。而當洲際導彈、潛射導彈、戰略核潛艇等技術成熟時,核大國在境外部署核武器的軍事需求就相對有所下降。③ 例如,為了解決古巴導彈危機,美國曾同意蘇聯的要求,撤除了在意大利和土耳其部署的“朱庇特”陸基中程導彈。但是,通過在海上部署“北極星”潛射導彈作為替代選項,美國仍然保持了對蘇聯的威懾能力。④

對于美國來說,當不存在替代性的核部署方式時,出于實現自身軍事戰略利益的考慮,其一般會傾向于堅持原有的核部署方案,并盡可能地爭取盟友同意部署核武器的類型、模式和地點。而當存在替代性的核部署方式時,美國將擁有更大的政策空間去調整原有的核部署方式,因此相對更容易向盟友作出讓步,并通過改變核部署地點或部署射程更遠、機動性更強的核武器來替代原有方案。不過,由于改變既有的核部署安排需要重新進行外交談判、制定新的部署計劃、研發生產新的武器裝備,這將增加美國的政治、經濟和技術成本。此外,對盟友的政治讓步也有可能會損害美國作為同盟主導國的地位和聲望。① 因此,相對于向盟友讓步并采取替代性的核部署方式,美國的最優選擇仍是說服或強迫盟友接受原有的核部署方式。只有當盟友的反對十分堅決時,美國才會考慮采用替代性的核部署方式。

(二) 核同盟結構與美國在核部署分歧中的議價能力

建立核同盟是核時代美國與對手進行戰略競爭的重要基礎。美國會依照自己在不同地區的戰略目標,以及針對的不同對手,組建不同結構的同盟體系。例如,針對歐洲地區,由于與該地區盟友一致面臨共同的軍事對手與同質化的戰略威脅,美國建立了跨大西洋多邊軍事同盟組織北約。而在亞太地區,由于盟友間的利益較為多元和分散,彼此的主要對手也不一樣,美國通過雙邊盟約的方式與它們建立了同盟關系,并形成了“軸輻型”的同盟體系(Hub-and-Spoke System)。這兩種核同盟結構不僅使美國形成了差異性的同盟管理機制,也導致美國對不同地區的同盟體系施行不同模式的延伸威懾政策。這些因素對美國在核部署分歧中的議價能力產生了影響。

首先是關于美國差異性的核同盟管理模式。在雙邊同盟中,美國對盟友的控制力較強;在多邊同盟中,美國對盟友的控制力較弱。車維德(VictorCha)將美國對亞太地區雙邊盟友的管理方法稱為“高壓攻勢”(power play)。他指出,美國在冷戰時期通過與東亞盟友建立的雙邊同盟關系,使它們在安全上極度依賴美國,借此加強和維持對它們的控制力。② 基于對盟友較強的控制力,在雙邊核同盟中,美國占據主導地位,獨自決定核戰略與核部署規劃。長期以來,美國也沒有與雙邊盟友建立關于核戰略的對話或磋商機制。① 而在多邊同盟中,由于各國對于安全防務的一致性規劃要求更高,形成了較完善的安全合作機制,因此美國無法在核戰略與核部署問題上過于專斷獨行,或采取對盟友過于強硬的管理方法,而是更強調與盟友之間的相互協調、妥協。出于兩點原因,美國也極為重視多邊同盟中盟友之間的凝聚力。一是同盟內部可能形成排除美國的其他結盟選擇。例如,法國曾經嘗試聯合西德一同推動排除英美等國家的歐陸結盟方案。② 二是美國擔心當某一盟友出現反美情緒而退出同盟后,可能會影響其他盟友,造成退盟的多米諾骨牌效應。

其次是在多邊或雙邊不同的延伸威懾模式下,盟友對同盟延伸威懾機制與安排的參與程度有所不同。美國提供給多邊盟友的是集體性延伸威懾,其特征是建立了一套北約核共享機制,內容包括設立“核計劃小組”,使盟友獲得核戰略與核部署安排的集體磋商權;與盟友建立了前沿部署核武器的“雙鑰匙”安排,使盟友獲得使用核武器的部分控制權。在核共享機制下,北約的核戰略是通過集體規劃來完成的。例如,北約通過的首份關于在戰爭中首先使用戰術核武器的政治指導方針,其基礎就是由英國和西德國防部長共同制定的“希利-施羅德報告”(Healey-Schr?der Report)。③ 在北約的集體性延伸威懾機制下,美國必須更謹慎地處理關于核部署問題的同盟分歧,以避免其與個別盟友之間的嫌隙和爭議影響整個核同盟的核戰略安排,導致其他盟友對延伸威懾失去信心,或降低美國對戰略對手的核威懾可信度。正如美國前國防部長羅伯特·麥克納馬拉(Robert McNamara)所述,在靈活反應戰略下,西方陣營緊密結合為一個軍事一體化的整體是非常重要的。因為該戰略不僅需要盟友在常規軍事力量方面分攤更多成本,在核力量方面也需要接受北約的統一指揮,以貫徹集體同意的核戰略規劃。

而在亞太地區,由于美國與盟友主要以雙邊盟約形式建立了較為模糊的延伸威懾關系,其延伸威懾較少受到雙邊之外的第三方影響,美國相對不需要投入過多的精力和盟友協調核戰略或核部署規劃。在冷戰時期,美國主要通過在亞太盟友境內核武器與戰略資產的前沿部署、私下作出的口頭承諾、發布聯合聲明等方式來維持其延伸威懾可信度。② 在雙邊核同盟的模糊性延伸威懾關系中,由于其制度化水平較低,美國主要依據自身戰略需求來規劃和調整延伸威懾政策,較少與盟友討論或協商。例如,尼克松(RichardMilhous Nixon)在1969年底決定要減少在韓國的駐軍,1970年3月基辛格(Henry Alfred Kissinger)隨即發布《第48號國家安全決策備忘錄》(NSDM-68),宣布在1971年底前撤走駐韓的陸軍第七步兵師。此舉令韓國感到極度震驚。③ 2010年奧巴馬政府在其發布的《核態勢報告》中決定,美國將令可攜帶核彈頭的海基“戰斧”巡航導彈(TLAM-N)退役,此舉也引起日本的不滿。④由此可見,在雙邊模糊延伸威懾關系中,美國較不顧及盟友的想法,而是更多地以自身戰略利益來規劃核戰略或核部署政策。

綜上所述,同盟結構的差異會使美國采取不同的同盟管理和延伸威懾模式。在北約這種多邊核同盟體系以及集體延伸威懾模式下,美國會更加重視與盟友一同協商核部署問題。因此,當與北約盟友在核部署問題上發生矛盾時,美國的議價能力相對較弱。為了不影響延伸威懾可信度并在美國的領導下維持盟友的團結一致,美國傾向于采取安撫策略,通過協商和勸說的方式與盟友化解分歧。而在亞太地區的雙邊核同盟和模糊延伸威懾關系下,由于每一個盟友對美國的依賴性較高,沒有太強的議價能力,再加上弱小盟友彼此之間的軍事合作程度較低,美國與個別盟友關于核部署問題的雙邊糾紛很難對整個“軸輻型”同盟體系產生影響。美國相對不需要擔憂亞太地區盟友的同盟凝聚力和自身領導權問題,具有更強的議價能力。因此,在與盟友發生核部署矛盾時,美國一般會采取較為強硬的單邊行動迫使亞太盟友接受其要求。此外,在制度化程度較低的雙邊核同盟結構和模糊延伸威懾關系下,美國也能夠通過更為隱蔽的方式和亞太盟友達成雙邊協議,處理與他們在核部署問題上的分歧,無須通過公開化的政策來維持其延伸威懾對盟友和敵人的高度可信度。

(三) 同盟分歧下美國境外部署核武器政策的選擇

當美國與盟友關于境外核部署問題發生分歧時,首先,是否存在替代性的核部署方式從軍事和技術層面限制了美國的政策選擇空間。其次,在政策選擇空間的約束下,美國會根據自身在不同核同盟結構中的議價能力,進一步決定處理同盟分歧的具體立場。

當存在替代性的核部署方式時,由于變更原有的核部署方式并不會對美國的軍事戰略利益造成負面影響,美國在原則上可以接受變更境外核部署方案的選項。因此,盡管美國更傾向于保留既有核部署方式,但當盟友反對態度較為堅決時,美國可以在不損害其核心軍事戰略利益的情況下對盟友作出讓步,并調整境外核部署的方式。不過,根據自身在不同類型同盟結構中擁有的議價能力,美國在處理與盟友的核部署分歧時也存在差異性的立場。在多邊結構的同盟中,由于其議價能力較弱,美國較為傾向于照顧盟友的政治訴求,并與盟友經協商達成政治妥協。在雙邊結構的同盟中,面對盟友對核部署的堅決反對立場,美國雖然會作出讓步并選擇替代性核部署方式,但由于變更原有核部署方式會給美國帶來額外的成本和地位聲望損失,為了警告其他盟友,美國會憑借優勢地位對反對核部署的盟友進行報復性的懲罰。

當不存在替代性的核部署方式時,無論美國相對于盟友的議價能力強弱與否,出于自身的軍事戰略利益考慮,美國都會堅持保留在盟友領土上的核部署,因而不會輕易地對盟友的反對立場作出退讓。不過,在多邊結構的同盟中,盟友在同盟的集體安全決策以及延伸威懾機制中均具備發言權和影響力,境外核部署分歧的激化可能會對同盟凝聚力和美國的領導權構成威脅,導致美國在這一問題上的議價能力相對較弱。為了在獲得境外核部署軍事價值的同時維護同盟的團結,美國會與盟友做長期的溝通和協商,希望得到盟友對核部署的同意和諒解。而在雙邊結構的同盟中,盟友對美國的安全依賴程度更高,且缺乏與美國進行討價還價的政治工具,美國的議價能力相對較強,因此更傾向于通過強硬和單邊主義的態度來應對核部署分歧,強迫盟友接受核部署要求。

綜上,在盟友反對核部署時,美國采取的策略會出現以下四種情況:(1)當境外核部署方式具有可替代性時,在多邊同盟中,美國傾向于對盟友的反對立場做出讓步;(2)當境外核部署方式具有可替代性時,在雙邊同盟中,美國會不情愿地對盟友的反對立場作出讓步,但同時會報復這種“不聽話的盟友”;(3)當境外核部署方式不具可替代性時,在多邊同盟中,美國會通過長期與盟友溝通、斡旋的方式,勸導盟友逐漸接受核部署;(4)當境外核部署方式不具可替代性時,在雙邊同盟中,美國不會像對待多邊同盟中的盟友那樣有耐心,而是會采取強硬施壓的策略,要求盟友配合美國的核部署規劃,并可能以非公開方式要求盟友妥協。這四種情況如表1所示。

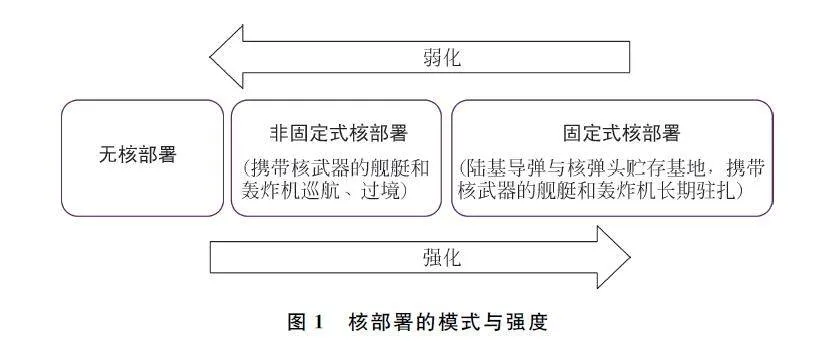

最后需要說明判斷美國是否在境外部署核武器問題上向盟友做出退讓的標準。從經驗上來看,美國與盟友關于核部署的分歧并非總是體現為“要求部署/反對部署”的形式,而是有時會圍繞核部署的強度出現矛盾。核部署的強度指的是核同盟中核大國與弱小盟友在核武器領域軍事合作關系的程度,其存在強化和弱化兩種趨勢。一般來說,美國的境外核武器部署可分為兩種模式。首先是美國展示能力為主、顯示決心為輔的“非固定式部署”,例如派遣具核打擊能力的艦艇、轟炸機進行例行性或不定期巡航,或是過境盟友的領海和領空。其次是美國顯示決心為主、展現能力為輔的“固定式部署”,這包括部署陸基核導彈、長期駐扎戰略轟炸機與攜帶核武器的艦艇,或建立核彈頭儲存基地等。① 其中,固定式部署的強度比非固定式部署更高,主要原因有二。第一,對美國來說,固定式部署需要付出的成本更高,美國不僅要在境外規劃和建設核武器基地,還必須派遣作戰部隊和技術人員常駐于此。相比之下,非固定式部署的成本則更低。第二,對于需要美國安全保障的盟友來說,固定式部署能使他們在和平時期更緊密地與美國龐大的核武庫捆綁在一起,進而更大程度地滿足其安全需求;對于反對核部署的盟友來說,固定式部署將使他們面對更高的核安保、核安全以及受到核沖突牽連的風險,而非固定式部署的風險較低。因此,從無核部署到非固定式核部署,再到固定式核部署,這三種模式的強度呈現出遞增趨勢。根據本文的研究問題,美國與盟友之間的分歧主要表現為美國希望強化或維持某種核部署模式,而盟友則傾向于弱化美國的核部署。那么以美國最初支持的核部署模式為基準,經過其與盟友的討價還價,若能夠觀察到最終的核部署強度出現了弱化,則可以認為美國向盟友作出了退讓,反之則可以認為美國堅持了原有立場(如圖1所示)。

五、 案例分析

本部分將通過對四個案例的比較分析,論證在前述四種盟友反對的情況下,美國對其境外核部署政策的調整策略。這四個案例分別是:20世紀80年代美國從西班牙撤除固定式核部署,美國對新西蘭反對非固定式核部署的懲罰,美國勸導荷蘭接受北約“雙軌制”決議(Dual-Track/Double-TrackDecision),美日核密約。由于本文研究的問題是在盟友反對核部署且與美國存在嚴重分歧的狀況下美國應對盟友的策略,因此在案例選取上,本文較關注的是那些不僅具有反核民意,且政府也在民意的壓力下與美國在核部署問題上針鋒相對的東道國盟友。

在相關案例中,日本和新西蘭是美國在亞太地區的盟友中唯二展現出前述強烈反對核部署態度的盟友。在北約國家中,西班牙是較為明顯的案例。此外,在20世紀70年代末的北約“雙軌制”決議中,由于西歐國家內部的左派和天主教團體發起了大規模反核運動,這些國家內部反核民意高漲。其中,一些國家如西德、意大利的政府仍然不顧反核民意,堅持承擔核部署。但在許多小國內部,反核民意或多或少影響了政府對承擔核部署的猶豫和反對態度。為了符合本文設定的同盟分歧的前提,我們排除掉其他在官方立場上猶豫不決的國家,只選擇當時反對核部署最為激烈的荷蘭作為案例進行討論。

(一) 美國對盟友反對立場的讓步:美國從西班牙撤除固定式核部署

自冷戰開始以來,美國就長期將西班牙作為在歐洲部署核武器的重要地點。美國軍方認為,伊比利亞半島對于建設海空軍基地具有重要的戰略價值,使其能夠在北約戰線后方提供更大的戰略縱深,并對美軍的遠程打擊能力給予支持。1953年,美西兩國達成了《馬德里協議》(Pact of Mardrid),允許美國在西班牙的托雷洪(Torrejon)、薩拉戈薩(Zaragoza)和加迪斯(Cadis)建立戰略空軍司令部(SAC)基地,并在羅塔(Rota)建立日后用于部署“北極星”(Polaris)核潛艇的海軍基地。作為交換,美國向西班牙提供了其迫切需要的軍事和經濟援助。自此,西班牙成為美國在地中海和大西洋沿岸海基和空基核力量的主要駐地之一。

西班牙在1982年正式加入北約,成為美國和西方陣營的重要盟友。盡管如此,西班牙國內反對加入北約的聲勢依然強盛。1986年,西班牙曾舉辦了一場關于是否繼續留在北約的公投,最終,支持西班牙留在北約的當權派贏得了公投。不過,為了安撫國內反對北約的政治勢力,確保自己能在公投中勝出,當時的西班牙政府也對國內強大的民意作出三點讓步:一是宣布西班牙將禁止北約將核武器部署在其境內,二是保證西班牙不會參與北約軍事一體化的安排,三是承諾會逐漸減少美國在西班牙的軍事基地數量。② 這對美國在歐洲地區的核部署規劃造成了阻礙。

當時西班牙國內具有如此強烈的反核、反美、反北約的情緒,主要源自兩個原因。首先是經歷民主化改革后的西班牙社會對于佛朗哥獨裁政權以及與佛朗哥進行合作的美國感到不滿,其次是當地民眾對于美國曾經在西班牙領土上制造的核事故感到恐慌。

弗朗西斯科·佛朗哥(Francisco Franco)在1936—1939年的西班牙內戰中獲勝,建立了獨裁政權。該政權維持了超過36年,直到1975年佛朗哥去世后才逐漸走向終結。經過幾年的政治轉型過程,1978年西班牙經由公投確立并施行了新憲法,正式建立民主化的政治體制。在佛朗哥執政時,他效仿當時的德國和意大利,實行法西斯統治。雖然西班牙在二戰時期保持中立,沒有受到戰爭波及,但是,在戰后反法西斯的國際背景下,西班牙多年來一直遭到國際社會的孤立。直到1953年美西兩國達成《馬德里協議》后,在美國的援助和支持下,西班牙的孤立狀態才得以解除,并能夠在1955年加入聯合國。更為重要的是,美國與佛朗哥政權的合作也使其他西方國家愿意進入西班牙投資,這在很大程度上改善了西班牙的經濟困境。① 不過,美國對佛朗哥政權的支持使民主轉型后的西班牙社會普遍充斥著反美情緒,民眾將美西軍事合作關系視為獨裁政權的殘留。這是20世紀80年代西班牙社會激烈反對美國軍事基地與核部署的一個重要原因。

另一個導致西班牙反對核部署的重要原因是1966年曾在該國領土上發生的核事故“帕洛馬雷斯事件”。這是美國一架裝載四枚氫彈的B-52戰略轟炸機在進行空中加油作業時與加油機相撞的墜毀事故。轟炸機墜毀后,美軍立即派遣人員在西班牙東南部的事故發生地點帕洛馬雷斯村附近搜尋氫彈。在四枚氫彈中,其中一枚沒有大礙,另有一枚落入地中海,美國海軍動用了大量人員和艦艇,花了三個月才將其打撈上岸。剩下的兩枚氫彈則發生破裂,并泄漏出放射性物質钚,對該地區的環境造成嚴重污染。為了安撫當地民眾,美國將此處受污染較嚴重的土壤運到南加州儲藏,并對核污染造成的損失進行了賠償。直到2015年,美國才與西班牙達成協議,將協助西班牙徹底清除當地的核污染。② 此次核事故發生后,美國政府試圖隱瞞事件的細節和嚴重性,時任美國駐西班牙大使安吉爾·杜克(Angier Duke)甚至到事發地點附近的海邊游泳,以證明事故并沒有造成嚴重后果。③ 但是,相關信息的曝光仍然激起了西班牙左翼政治團體發起的反核反美社會運動。

在“帕洛馬雷斯事件”發生后,佛朗哥政府極力配合美國的搜尋和掩蓋行動。但是,在國內反核的政治壓力下,西班牙政府正式禁止攜帶核武器的飛機在其領空飛行。① 佛朗哥本人和外交部長費爾南多· 卡斯蒂埃拉(Fernando Castiella)也對美國的核部署表達了擔憂。對此,美國國防部長克拉克·克利福德(Clark M.Clifford)和參謀長聯席會議主席厄爾· 惠勒(Earle Wheeler)則強調相關軍事基地對美國戰略部署的必要性。調整核部署地點的巨大經濟開銷也使美國軍方支持保留在西班牙的基地。受到軍方觀點的影響,新上任的尼克松政府與西班牙在1970年達成協議,延續了美國對相關軍事基地的使用權。②

1975年底佛朗哥去世后,新的西班牙政府希望完全禁止美國在其領土部署核武器。③ 1977年,民主轉型后的西班牙國會正式以立法方式禁止在本國境內的核部署。即使在1982年前后談判加入北約的過程中,西班牙仍然堅持這項禁核政策。④ 但是,這一做法被美英等北約重要盟友視為危險的“核過敏”(Nuclear Allergy)。⑤ 不過,雖然美國對西班牙一方面享受北約提供的安全保障,另一方面又不愿意承擔核部署的態度感到不滿,但由于美國必須顧及北約的凝聚力和西歐地區的防務整合,不希望因為核部署分歧導致剛加入北約的西班牙退出,所以其只能謹慎地處理這一問題。對此,美國中央情報局在1984年的一份情報評估報告中也指出,西班牙的退出雖然不會對北約軍事態勢造成太大影響,但會凸顯出北約政治凝聚力的問題,這將意味著北約擴大化的努力不僅是徒勞的,還具有潛在的不穩定性。⑥ 此外,北約大多數盟友仍然認為美國在它們境內的軍事部署能增強它們的國家安全①,即使從西班牙撤除核部署,美國還是能夠維持在西歐地區的軍事存在。

基于以上考慮,美國最終不得不在1988年12月與西班牙達成新的協議,將原本西班牙空軍基地承擔的核部署任務移轉到意大利;西班牙則同意美國艦機不論裝載任何武器,都有過境其領空或領海的權利。通過將其在西班牙的核部署模式從固定式部署弱化為非固定式部署的處理,美國顯示出對盟友反核立場的讓步。

(二) 美國對盟友反對立場的報復: 懲罰新西蘭

新西蘭是澳新美聯盟(ANZUS)的成員。澳新美聯盟成立于1951年,是美國在南太平洋地區打造的主要軍事聯盟。盡管參與該聯盟的國家有三個,但本文仍然將該聯盟視為美國在亞太地區的雙邊同盟體系。這主要基于以下三個方面原因。第一,澳新兩國的地理位置較為特殊。澳新不僅彼此鄰近,而且由于遠離地緣沖突焦點,兩國的安全環境極為一致,都不存在重大安全威脅。因此,美國在考慮澳新的安全防務問題時,通常會將兩國捆綁在一起。這使得西方在習慣上也將兩國統稱為“澳新地區”(Antipodean或Downunder)。第二,與北約那樣的高度制度化同盟體系不同,澳新美聯盟明顯較為松散,不具有正式的軍事指揮結構,成員所承擔的軍事義務也較為有限。② 所以,澳新美聯盟實際上更像是美國與澳大利亞以及美國與新西蘭之間的兩組雙邊同盟,而不是真正的多邊同盟體系。第三,美國曾企圖將該澳新美聯盟與東南亞盟友整合在一起,拓展成一個高度制度化的多邊同盟體系———東南亞條約組織(SEATO),但這一嘗試最終以失敗告終。

在澳新美聯盟成立后,美國雖然沒有在新西蘭建立軍事基地或安排固定式核部署,但常年派遣具有核能力的飛機和艦艇過境或臨時停靠在澳大利亞和新西蘭。① 這種被稱為“核訪問”(nuclear visiting)的非固定式核部署使得美軍艦機及搭載人員可以在新西蘭進行補給、維修和休整。由于美國當時在太平洋地區70%的主要作戰艦艇都采用核動力且具備攜帶核武器的能力,因此對澳大利亞和新西蘭的訪問有助于支持美國在遠洋的持續性軍事活動。② 不過,根據其一貫做法,對于訪問盟友的飛機和艦艇是否搭載了核武器,美國政府一直采取“既不承認也不否認”(Neither Confirm NorDeny, NCND)的模糊政策,此舉引發了新西蘭國內對美軍涉核艦機部署的疑慮和抵制。新西蘭社會長期存在強大的反核政治運動,其根源主要基于兩個方面。一方面,美、英、法等國在冷戰初期時,常年于南太平洋地區進行大氣層核試驗,造成放射性塵埃的擴散,使該地區人口與生態環境深受其害,導致相關國家對核武器與核大國持有強烈反感情緒。另一方面,由于地理位置遠離冷戰前線,新西蘭在戰略上并不需要核武器的保護,為了避免被卷入超級大國間的軍備競賽與核沖突,將南太平洋建立為無核區更為符合新西蘭的國家利益。③ 隨著美軍涉核艦艇在新西蘭部署的次數增加,新西蘭民眾的反核情緒也日益高漲。在1984年新西蘭大選前夕的民意調查中,已經有60%~70%的被調查者支持禁止美軍涉核艦艇到訪新西蘭。

1984年7月,新西蘭工黨贏得選舉,新政府上臺后立即提出一系列反核政策:一是禁止所有核動力、搭載核武器或未明確其為常規動力的船舶進入新西蘭港口;二是拒絕參與澳新美聯盟有關核武器的事務;三是支持建立南太平洋無核區。⑤ 1985年1月,新西蘭以美國未能提供無核化證明為由,拒絕了美國“布坎南”號驅逐艦停靠奧克蘭港的請求。同年12月,新西蘭議會批準無核化政策進入立法程序。1987年,新西蘭正式通過立法,從法律上禁止了所有核動力以及載有核武器的艦船和飛機進入該國。①

對于新西蘭工黨政府的反核政治主張,美國起初保持了謹慎觀望的態度。實際上,在20世紀80年代初期,針對南太平洋地區的反核運動,美國中情局就已經針對其可能對美國戰略利益產生的影響作出了評估,認為這種態勢造成的負面影響不大。其主要原因是美國在南太平洋地區有可替代性的雙邊盟友澳大利亞,其不僅積極支持美國涉核艦艇的通行權,還嘗試與其他南太平洋島國溝通,強調美國的軍事存在對地區安全的重要性。② 而美國也將其重要戰略設施都設置在澳大利亞。基于上述因素,對美國來說,新西蘭的港口和海域禁止搭載核武器或采用核動力的美國艦艇停靠或通過,并不會嚴重損害美國在南太平洋地區的軍事存在。在新西蘭堅持其反核立場后,美國很快便轉向強化與澳大利亞在核部署方面的合作關系。

不過,由于不希望新西蘭的反抗行為對其他盟友產生負面的示范效應,以及美國海軍對新西蘭干擾其在亞太地區的戰略部署與規劃極度不滿,美國對新西蘭采取了一定程度的懲罰措施。在1985年初新西蘭禁止美國核艦艇靠港事件發生后,美國隨即取消了超過20項原本由新西蘭參與的軍事演習或防務研討會,切斷了新西蘭與美國的情報交流渠道,還中止了兩國的軍事人員交流活動。③ 鑒于上述制裁仍沒有迫使新西蘭讓步,美國進一步于1986年6月正式停止對新西蘭承擔安全義務,使新西蘭從美國的盟友降級為“友好國家”。④ 針對此舉,美國和澳大利亞的不少政界人士都認為針對新西蘭的制裁是過度反應,指出在面對丹麥、法國和挪威等北約國家對核部署的抵制時,美國從來沒有考慮過采取類似的懲罰措施。① 這表明美國政府只傾向于對那些影響力較小的不服從的盟友進行報復。②

值得一提的是,美國對新西蘭的懲罰不僅沒有引起亞太地區盟友對它們與美國延伸威懾關系的質疑,反而對盟友產生了示警作用。正如當時的澳大利亞國防部長金·比茲利(Kim Beazley)所言,美國根本不在意新西蘭,切斷與新西蘭的防務關系,是為了向澳大利亞和日本傳遞示警信號③,從而使這兩國認識到新西蘭這種做法是非常不明智的。因此,在澳大利亞簽署和批準《南太平洋無核區條約》時,該國立法機構非常謹慎地確保加入條約不會影響到美澳同盟關系以及美國提供的延伸威懾。

在此后的20多年中,美新兩國僅保留了極為有限的防務合作關系,包括電子情報的收集與共享,以及美國使用克賴斯特徹奇港口執行南極任務的權利。④ 進入21世紀后,美新關系逐漸改善,新西蘭甚至在阿富汗和伊拉克戰爭中派兵參與了部分軍事行動。2016年,在確認符合無核標準的情況下,新西蘭批準了美國海軍“桑普森”號驅逐艦到訪的請求,這是30年來首次獲準停靠新西蘭港口的美國軍艦。⑤ 盡管以上內容表明美新防務關系有所發展,但兩國至今仍然在核部署問題上存在分歧。2021年9月美英澳三國達成以核潛艇合作為目標的“奧庫斯協議”(AUKUS)后,新西蘭總理杰辛達·阿德恩(Jacinda Ardern)立即表示,新西蘭不會改變其禁止核動力艦艇進入相關海域的政策。⑥ 在這一背景下,美新兩國的防務合作仍然未能恢復到20世紀80年代以前的水平。

(三) 美國以勸導方式說服盟友: 北約“雙軌制”決議中的“荷蘭病”

在美國的推動下,北約于1967年正式采納了“靈活反應”軍事戰略,該戰略將聯盟防御態勢的重點從核力量轉移到了常規力量上,使得歐洲盟友不得不承擔更多的安全義務。① 同時,蘇聯經過多年的追趕,在戰略核力量方面與美國形成了均勢,這意味著美國難以再利用自身的核優勢地位遏制蘇聯的軍事威脅。美國部署在西歐地區的戰術核武器不再以作戰用途為優先,而是作為連接歐洲北約軍事力量與美國戰略核力量的橋梁,試圖通過迅速的核升級嚇阻蘇聯可能發起的進攻。

1976年,蘇聯的戰區核力量獲得了突破性進展②,并開始在東歐地區部署射程、精度、生存能力方面都優于北約現有同類武器的SS-20中程導彈③。由于SS-20沒有被納入到美蘇第二階段限制戰略武器談判(SALT Ⅱ)之中,其被西方視為一種不受軍控條約限制的“灰色地帶”(gray area)武器。④ 西德總理赫爾穆特·施密特(Helmut Schmidt)對這樣的局勢極為擔憂。1977年10月,施密特在英國國際戰略研究所(IISS)的演講中首次公開提及歐洲戰區核力量不平衡問題。他質疑美國的安全承諾,并表示在無法通過軍控談判削減蘇聯SS-20導彈的條件下,北約應部署新的遠程戰區核武器。對此,英國與法國都支持西德的立場,認為在歐洲部署遠程戰區核武器不僅能夠抵消蘇聯的核優勢,還能夠增加美國在對蘇軍控談判中的籌碼。① 基于上述原因,卡特政府開始與盟友討論和擬定“北約長期防御計劃”(LTDP),考慮在西歐部署包括中子彈在內的新型核武器。但由于西歐國家出現了非常激烈的反核運動,卡特政府最終又在1978年春撤銷了之前關于在歐洲地區部署中子彈的承諾,這對西德等盟友對美國延伸威懾的信心造成嚴重沖擊。② 為了恢復盟友的信心,卡特決定支持在歐洲部署遠程戰區核武器。③1978年4月,北約各成員國的國防部長在核計劃小組會議上一致同意美國應升級在歐洲部署的戰區核武器,并使其射程超過1000公里。④ 1979年12月12日,北約正式通過“雙軌制”決議,即一方面推動北約的戰區核武器現代化,在歐洲地區部署共572枚新型“潘興”Ⅱ型(Pershing Ⅱ)中程導彈和巡航導彈;另一方面持續與蘇聯進行軍控談判,以裁減雙方在歐洲地區的戰區核武器。

荷蘭在1977—1979年“雙軌制”決議達成的過程中,表現出激烈的抵制態度。這被美國學者稱為破壞北約同盟團結的“荷蘭病”(Hollanditis)。⑤荷蘭對核部署的抵制主要受到了國內政治的影響。在20世紀70年代,荷蘭政府是由數個小黨組成的聯合政府,當中就包括積極反核的荷蘭工黨(PvdA)和天主教人民黨(KVP)。這些小黨的支持率很高,對社會也有很強的影響力。盡管在1977年由德賴斯·范艾格(Dries van Agt)領導的右派聯合政府上任,但由于其黨派在下議院的150席次中只占了77席,因此難以完全忽視左翼和宗教團體的力量。① 而在社會層面,1977年的中子彈問題也催生了荷蘭國內由左翼、和平主義和宗教團體組成的強大反核政治力量,并激起了多次全國性的反核集會游行。基于上述原因,荷蘭政府明確反對接受北約要求新增核部署的“雙軌制”決議。

然而,對于北約“雙軌制”決議而言,荷蘭的支持是不可或缺的條件。從地理位置上來說,部署在荷蘭的中程導彈能夠打擊到蘇聯的重要目標。而更為重要的是,荷蘭對“雙軌制”決議的態度將對北約的凝聚力產生重要影響。這主要基于兩點原因。首先,雖然西德本身愿意承擔核部署,但是施密特提出了“非單一性”(non-singularity)原則,強調不能只有西德一國獨自承擔核部署,還必須有其他無核武器的盟友共同承擔,而荷蘭是其中的重要一環。其次,荷蘭會影響其他盟友的態度。在當時的北約的無核武器成員國中,西德和意大利是積極參與北約核戰略規劃且較有能力影響美國核政策的大國,荷蘭、比利時、丹麥等則為小國。對于“雙軌制”決議,比利時也不希望自己是唯一參與分擔核部署的小國,這使得荷蘭的態度成為影響“雙軌制”決議成敗的關鍵因素。②

美國和其他北約盟友深刻意識到荷蘭對于“雙軌制”決議的重要性。因此,他們通過多種方式勸導荷蘭接受核部署。一是擴大荷蘭在北約核計劃小組中的參與度。1979年1月,美國邀請西德、英國、法國領導人召開瓜德羅普島峰會(Guadeloupe Summit),決定推進北約戰區核部署現代化。荷蘭對此感到不滿,擔心幾個大國不顧小國反對,擅自作出決議,并要求小國承擔核部署。因此,荷蘭國防部長向北約提出核計劃小組制度調整方案,希望小國也能在同盟核戰略與核部署規劃中有更大的參與度。③ 在荷蘭的要求下,核計劃小組取消了先前的常任代表國制度,給予了所有成員國平等的參與權,并強調戰區核力量現代化方案將由各成員國高級外交、軍事官員組成的高級別小組(HLG)共同擬定。

二是加強對荷蘭的溝通斡旋。在高級別小組最終擬定出戰區核力量現代化方案后,荷蘭仍然不愿承擔核部署,并認為部署的核武器數量應該減少一半。② 為了說服荷蘭做出妥協,北約多國展開了斡旋外交。1979年10月中旬,意大利總理弗朗切斯科·科西加(Francesco Cossiga)出訪荷蘭,不僅向荷蘭總理范艾格傳達了意大利愿意承擔核部署的決定,還試圖說服荷蘭同意高級別小組的方案,一同配合北約的核規劃。③ 10月22日,美國國家安全事務副助理大衛·亞倫(David L.Aaron)訪問荷蘭并與該國國防部長威廉·斯科爾滕(Willem Scholten)會晤。亞倫表示,北約其他盟友均已同意原計劃部署核武器的數量,荷蘭提出的削減一半的提議不可接受,希望荷蘭配合盟友的共同決定。④ 10月31日,卡特總統致信范艾格,表示在北約即將通過“雙軌制”決議的背景下,荷蘭削減核武器部署數量的提議會危及同盟的團結,因此希望荷蘭能理解其立場將對北約產生的重要意義,并接受新的核部署。

然而,荷蘭最終還是不愿意全盤接受北約的“雙軌制”決議和核部署,并決定采取拖延策略。1979年11月26日,范艾格給卡特回信,表示荷蘭政府接受北約的“雙軌制”決議,但是對于新的核部署問題,政府仍然尊重荷蘭國會的立場。② 12月,范艾格在訪問美國時對卡特表示,荷蘭國會最終的表決結果仍然是拒絕承擔核部署。不過,他同時也提出了一個“承諾做出承諾”(commitment to commit)的拖延性解決方案③,即荷蘭先支持北約“雙軌制”決議,但暫緩兩年再作出是否承擔核部署的承諾。對此美國也做出了妥協,卡特最終同意了荷蘭的方案。此后,荷蘭政府就一直采取拖延政策,直到美蘇關于雙方完全撤除在歐洲地區前沿部署核武器的“零點方案”談判破裂后,荷蘭國會最終才在1985年批準了新的核部署。

(四) 美國施壓迫使盟友妥協:美日核密約

美國在日本的核部署與沖繩歸屬問題密切相關。自1951年美日《安全保障條約》(下文稱“舊安保條約”)簽訂后,沖繩就一直是駐日美軍的主要基地。起初,美國曾設想要把核武器部署在日本本土,但是,在1954年的“第五福龍丸號”事件后,由于日本國內掀起激烈的反核運動,美國最終只能將目光投向由其托管的琉球群島。1955年起,美軍開始在琉球群島的沖繩島以及小笠原群島的硫黃島和父島秘密部署核武器,并派遣搭載核武器的艦艇和戰機在日本境內活動。

迫于國內反美反核政治運動的壓力,日本政府曾兩次試圖對美國在沖繩和小笠原群島的核部署權加以限制。日本的第一次嘗試發生在舊安保條約修訂期間。20世紀50年代末,日本朝野出現了聲勢浩大的“安保斗爭”運動,要求政府修改美日地位不平等的舊安保條約,并爭取美國對日本更明確的協防義務。為了防止“安保斗爭”危及美國對日本的政治影響力,美日于1960年達成了《新安全保障條約》(下文稱“新安保條約”)。在岸信介政府的要求下,新安保條約規定美軍使用駐日基地時涉及部署、裝備、作戰行動的重要變更,需與日本政府進行事前協商。① 然而,由于美國軍方的堅決抵制,新安保條約涉及的范圍并不包括美軍在日本的核部署行動。為此,美日同時還簽署了一份核密約,使美國能夠在日本民眾不知情的前提下保持自由的核部署權利。這份核密約規定,對于美國秘密向日本運進核武器,以及搭載核武器的艦艇和戰機在日本過境或停靠的行為,美國無須與日本進行事前協商。② 根據該密約,美國的涉核艦艇曾多次在日本停靠。岸信介下臺后,盡管后續的幾屆日本政府在公開場合不同程度地表現出了反核立場,但實際上都認可和遵守了1960年核密約的內容。

1964年中國成功進行了首次核試驗后,日本政府的核政策出現矛盾。首相佐藤榮作一方面希望從美國獲得更強的核保護傘作為安全保障,另一方面又面臨國內強大的反核民意。所以在1965年美日兩國元首會晤時,佐藤榮作對美國總統約翰遜表示,盡管他內心希望尋求美國的核保護傘,但他不能公開這么說。③ 1967年佐藤榮作雖然在國會作出了不制造、不擁有、不運進核武器的“無核三原則”承諾,但在1968年他又推出日本核政策的“四根支柱”,除了“無核三原則”之外還強調必須依賴美國的核保護傘,使日本免受他國的核威脅。

日本限制美國核部署的第二次嘗試出現在雙方關于歸還沖繩施政權的談判期間。1969年尼克松上臺后,出于實施全球戰略收縮以及加強美日關系的需要,美國同意將沖繩的行政管轄權歸還給日本。對于美國在沖繩部署的核武器,日本民眾強烈反對繼續保留。盡管60年代中期以后日本政府的核政策呈現出上述曖昧不明的態度,但是在強大的反核民意下,佐藤政府不得不安撫民意,提出希望美國在返還沖繩時撤除其所有的核部署。為此,日本外務省北美局局長東鄉文彥還草擬了一份評估報告,認為日本可以學習加拿大的經驗,一方面堅決反對美國在其領土上部署核武器,同時又爭取美國為其提供高度可信的核保護傘。② 此外,佐藤政府還希望使沖繩具有與日本本土一致的政治地位,以杜絕美國未來不論在日本本土還是在沖繩進行的任何核部署行動。

但是,對美國來說,當時的沖繩在軍事上很難被其他地點替代。首先,在沖繩部署的戰術核武器使美國能夠靈活地應對亞太地區的安全威脅。④盡管美國在韓國也部署了核武器,但其主要針對的是朝鮮和東北亞地區,無法為東南亞方向提供迅速的支援。其次,尼克松政府上任后便開始嘗試改善對華關系。在中美大使級會談中,雙方已就美國撤除在臺灣地區部署的軍事力量進行了協商。在基辛格與美國政府官員討論該問題時,時任美國陸軍參謀長的威廉·威斯特摩蘭(William Westmoreland)指出,若美國減少或撤除在臺灣地區的軍事基地,就必須改變其大幅降低在日本本土和沖繩的軍事部署的計劃。① 因此,美國軍方以維護在西太平洋地區的核力量靈活性為由,堅持在歸還沖繩后保留重新部署核武器的權利。受到軍方立場的影響,美國政府最終確定了“同意在歸還沖繩時撤出核武器,但保留在緊急事態下引進和運輸核武器權利”的最低要求,否則美國將不會向日本歸還沖繩的施政權。②

基于上述立場,基辛格和日本特使若泉敬分別代表美日兩國政府展開了秘密談判。在美方的強硬要求下,佐藤榮作不再堅持“沖繩基地與本土基地等同”以及“不締結特別協定或秘密協定”的立場,對美國的條件作出了妥協。③ 1969年11月,尼克松與佐藤榮作秘密簽署了名為《關于聯合聲明的諒解議事錄》的核密約,其主要包括三點內容:第一,美國在向日本移交沖繩的行政管轄權后將撤回在此部署的所有核武器;第二,在發生重大緊急事態時,在與日本經過事前協商后,美國政府將要求在沖繩部署核武器,并獲得通過沖繩的權利;第三,美國在沖繩現存的核武器儲存基地應保持可使用的狀態。④

這份核密約意味著,盡管美國暫時從沖繩撤回了原先部署的核武器,但這很可能只是為了安撫日本民眾的表演。而且,美日以密約、非公開方式達成關于核部署問題的協議,也使佐藤榮作免于遭受日本國內和沖繩島內反核民意的責難。在美國的要求下,日本簽署了承認美國部署核武器權利的核密約,讓美國享有在危急情況下知會日本并迅速將核武器重新部署在沖繩的權利。實際上,所謂的知會也只是一種形式上的說法,因為佐藤榮作在密約中允諾,當美國提出這樣的知會時,日本會立即滿足美國的核部署需求。⑤ 這代表日本政府基本上沒有拒絕的余地。日本政府關于徹底拒絕美國核部署的意圖最終未能實現。

六、 結論與討論

本文針對美國在與盟友立場存在分歧的情況下,實施核部署的行為邏輯進行了討論。本文發現,當盟友反對核部署并與美國發生分歧時,美國會基于是否具有替代性核部署方式和核同盟結構的類型兩項因素來調整境外核部署政策。當存在替代性的核部署方式時,美國可以通過變更核部署的方式,在不影響其軍事戰略利益的情況下對盟友作出退讓。在多邊同盟中,美國對盟友反對核部署的立場一般較為包容,會對盟友的反對作出妥協。在雙邊同盟中,美國對盟友的態度一般比較強硬,在盟友的堅決反對下,美國盡管會變更核部署計劃,但也會報復性地懲罰盟友的不配合行為,以對其他的盟友作出警示。在20世紀80年代對西班牙反核立場的退讓,以及因新西蘭禁止其涉核艦艇過境而廢除雙方的同盟關系這兩個案例中,美國分別采取了上述兩種策略。在沒有替代性的核部署方式時,為了維護其軍事戰略利益,美國會傾向于堅持原有的核部署方案。在多邊同盟中,美國愿意在一定程度上采取溫和的態度,傾向于通過長期的溝通斡旋來說服盟友接受核部署。例如,對于20世紀70年代末到80年代荷蘭反對北約“雙軌制”決議的立場,美國一直采取了說服策略。在雙邊同盟中,美國對盟友的態度一般比較強硬,會以施壓的方式要求盟友同意進行核部署。例如,為了保留在沖繩進行核部署的權利,美國迫使日本作出了妥協,使其不惜違背“無核三原則”與美國達成核密約。

當前,國際體系正朝向新一輪大國競爭的態勢發展。在此背景下,美國的全球同盟體系不僅存在持續擴張的可能性,甚至有可能進一步出現“再次核武裝化”的趨勢。同時,在大國競爭日益激烈的背景下,美國國內自冷戰結束以來對境外核部署的消極態度也有可能會發生巨大轉變。從本文所涉及的案例來看,一旦美國認為境外核部署合乎其戰略利益,即使面對盟友的反對,其也很可能通過勸導甚至施壓的策略來實現該目標。目前美國正在加大力度整合亞太地區的聯盟體系,美國對該地區盟友提供的模糊延伸威懾政策也可能會有所轉變。在日本和韓國國內呼吁重新部署美國戰術核武器以及建立類似北約核共享機制的背景下,美韓于2023年4月26日發布了《華盛頓宣言》,表示兩國將建立新的“核磋商小組”(NCG),以強化延伸威懾關系。這一動向表明,境外部署核武器有可能會再次成為美國聯盟體系中備受關注的議題,其對全球核秩序以及大國之間的戰略穩定性都將產生重要的影響。

感謝《國際政治科學》編輯部、匿名評審專家以及李彬教授提出的寶貴修改建議,文中疏漏由筆者自負。