新型城鎮化背景下遼寧省縣域經濟增長與產業結構關聯互動發展研究

〔內容提要〕遼寧省縣域經濟不斷發展,縣域產業集聚度不斷增加,但是仍然缺乏縣域經濟的核心競爭力,總結遼寧省縣域產業集聚與縣域經濟發展現狀及問題,通過對縣域產業結構升級與經濟增長的作用機理分析,使用產業結構高級化和人均生產總值作為核心變量,以遼寧縣域為研究對象,基于2013—2021年遼寧省縣域統計數據,運用模型,對遼寧省縣域產業結構升級和人均生產總值做時序分析和空間演化分析,總結遼寧省縣域產業升級和經濟增長演進規律,最后提出新型城鎮化背景下遼寧省縣域產業集聚與縣域經濟發展可行性建議。

〔關鍵詞〕新型城鎮化;縣域經濟;經濟發展;產業結構高級化

注:本文系遼寧省社會科學界聯合會2024年度遼寧省經濟社會發展研究課題(項目編號:2024lslybkt-004)的研究成果。

一、引言

縣域經濟是帶動我國農業農村長期發展的基礎,是實施鄉村振興等一系列重大戰略的根本,對推進經濟社會高質量發展、形成區域協調發展的重要內容、實現全體人民共同富裕具有重要意義。近年來,遼寧省實施一系列支持縣域經濟發展的政策舉措,2017年出臺《遼寧省推進縣域第二產業發展三年行動計劃(2018—2020)》,以工業強縣、產業興縣為目標,提升縣域企業經營規模,發展縣域特色產業;2022年2月發布《遼寧省推進“一圈一帶兩區”區域協調發展三年行動方案》,2022年6月遼寧省人民政府印發了《關于加快縣域經濟高質量發展的意見》,提出構建頭雁引領、多點支撐、多業并茂、多元發展格局,支持瓦房店市、莊河市、海城市百強縣爭先進位。培育大石橋市、新民市、東港市、興城市成為百強后備梯隊。經過多年快速發展,2023年底遼寧省常住人口城鎮化率達到73.51%,高于全國7.35個百分點,城市發展質量明顯改善,功能全面提升。

二、遼寧省縣域經濟發展歷程

在扎實推進遼寧老工業基地振興發展中,縣域經濟高質量發展是全面推進遼寧鄉村振興戰略必經之路,也是實現全省經濟社會持續穩健發展的重要支撐。但是,長期以來,縣域經濟一直是遼寧的一塊短板。遼寧省是農業大省,下轄41個縣(市),縣域面積占全省的87%,但縣域經濟產值僅占全省地區生產總值比重的34%。縱觀“十一五”以來遼寧縣域經濟發展歷程,總體上受遼寧縣域經濟政策和全省經濟發展環境影響較大,經歷四個發展時期,分別是快速增長時期,持續發展時期,增長停滯時期,發展振興時期。

1.快速增長時期(2006—2010年)

這一時期是遼寧縣域經濟快速增長時期。全省縣域地區生產總值增長了156.6%,高于同期全省國民生產總值增長水平,縣域生產總值占全省國民生產總值比重提升了21.6%,人均縣域生產總值增長到2006年的2.6倍。2010年全省41個縣(市)中縣域經濟總量超100億元縣(市)達到29個,超50億元縣(市)43個。這一階段縣域經濟的快速增長是由于在推進新農村建設背景下,遼寧出臺的一系列關于將縣域經濟發展作為重要戰略的文件和具體支持政策,如2008年提出的縣域經濟“三年倍增”計劃大力推動了遼寧縣域經濟的快速增長。

2.持續發展時期(2011—2013年)

2011—2013年是遼寧縣域經濟持續增長時期。2011年,為了持續鞏固縣域經濟發展態勢,遼寧省第二輪縣域經濟“三年倍增”計劃開始啟動,這段時期實現了全省縣域經濟的持續穩定增長。到2013年,全省縣域生產總值達12603億元,較2011年增長了20%,增長到2008年的2.4倍。占全省國民生產總值比重提升到64.1%,人均縣域生產總值增長到2008年的2倍。2013年全省44個縣(市)中縣域經濟總量超100億元縣(市)達到40個,全部縣(市)均超過50億元。

3.增長停滯時期(2014—2017年)

經歷了兩輪“三年”倍增政策后的經濟快速穩定增長后,2014—2017年遼寧縣域經濟總量出現了暫時的下降時期。2014年由于固定資產投資下降導致工業產值減少,遼寧整體經濟面臨較為嚴峻形勢,全省地區生產總值增速開始放緩,2014—2017年,縣域經濟發展減慢。2014年遼寧縣域生產總值出現近年來的首次下降。

4.發展振興時期(2018年至今)

隨著2017年《遼寧省推進縣域經濟發展全面建成小康社會三年行動計劃(2018—2020年)》的實施,全省縣域經濟正逐步恢復發展活力。遼寧省為了培育新業態、新動能,推進一、二、三產業的融合發展,基于資源稟賦,依托農產品深加工、旅游等特色產業,采取了一系列政策措施包括:發展農產品加工業、壯大工業園區、發展現代服務業、建設產業特色小鎮、堅持深化改革等。到2020年年底,全省15個省級貧困縣已全部摘帽。

三、遼寧省縣域經濟發展現狀演化分析

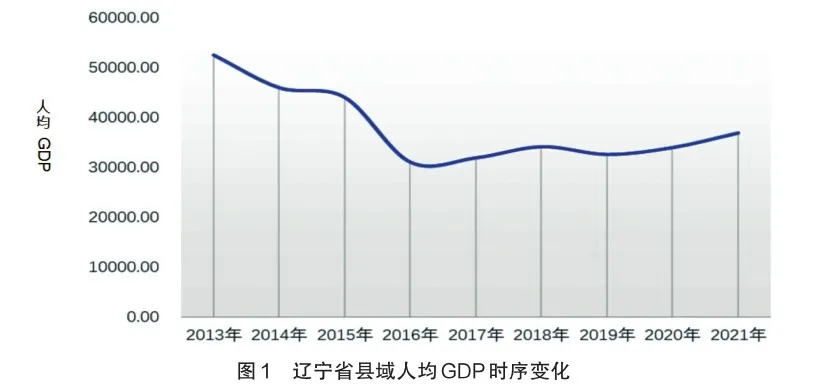

本文對遼寧省41縣GDP和產業結構高級化進行計算,得出各年縣市人均GDP和產業高級化數值,為說明遼寧省縣域經濟增長和產業結構高級化時空演進情況,從時序演進和空間分化兩方面分析其動態變化過程,將多種空間分析和統計方法相結合,探討其總體差異及空間集聚特征,為優化遼寧省縣域產業格局,縮小區域差異提供參考。

1.遼寧省縣域經濟時序變化分析

查閱2014—2022年《遼寧省統計年鑒》,計算得出遼寧省縣域人均生產總值,其計算結果如圖1所示。從圖1不難發現,9年間,遼寧縣域人均地區生產總值演進趨勢逐漸呈下降趨勢,近幾年保持穩中有升,根據其變化特點可以分為兩個階段:2013—2016年間,總體人均GDP保持下降態勢,表現為曲線斜率較大,由于2011年,為了持續鞏固縣域經濟發展態勢,遼寧省第二輪縣域經濟“三年倍增”計劃開始啟動,這段時期實現了全省縣域經濟的持續穩定增長。經歷了兩輪“三年”倍增政策后的經濟快速穩定增長后,2014—2016年遼寧縣域經濟總量出現了暫時的下降時期。2014年由于固定資產投資下降導致工業產值減少,遼寧整體經濟面臨較為嚴峻的形勢,全省地區生產總值增速開始放緩,縣域經濟發展減慢。2014年遼寧縣域生產總值出現近年來的首次下降。2016—2021年為快速穩定上升期。

2.縣域經濟增長空間分異分析

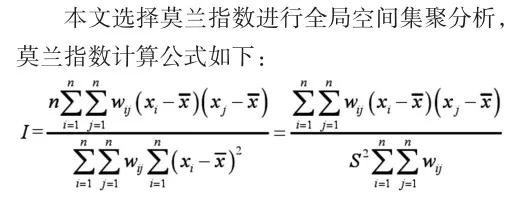

(1)全局空間自相關分析

I為全局Moran’s I,xi為第1個縣域的人均GDP數值,S2為縣域人均GDP的標準差,Wij為空間權重矩陣,用以刻畫縣域之間的經濟聯系。為與下文保持一致,本節使用基于經濟地理距離嵌套的空間權重矩陣。若I大于0,則空間正相關,即縣域經濟發展水平較高的縣域在空間存在空間集聚;若I小于0,則空間負相關,即該縣域與周邊縣域經濟增長存在空間差異;若I等于0,則空間不相關。

表1報告了2013—2021年遼寧縣域人均GDP的Moran’s I的檢驗結果,整體看研究期遼寧省人均GDP的Moran’s I顯著為正且通過顯著性檢驗,在2013—2016年數值呈下降趨勢,隨后有所回升,說明遼寧省縣域經濟存在顯著空間關聯和集聚現象。

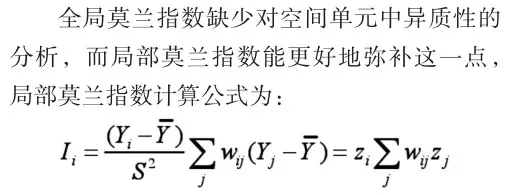

(2)局部空間自相關分析

式中,Ii為第i個縣域的人均GDP值與周邊縣域人均GDP值的加權平均的乘積。通過Bonferroni標準進行顯著性檢驗,當z大于0且Ii大于0時,i地區屬于第一象限,即該區域的縣域經濟增長水平與臨近縣域經濟增長相似,處于高高集聚;當z小于0且Ii大于0時,i地區位于第三象限,該地區縣域經濟增長水平與臨近縣域相似,處于低低類型集聚;同理,當Ii小于0時,屬于空間負相關,說明i地區產業結構高級化水平與附近地區產業結構高級化發展趨勢相異,處于高低或者低高類型集聚狀。

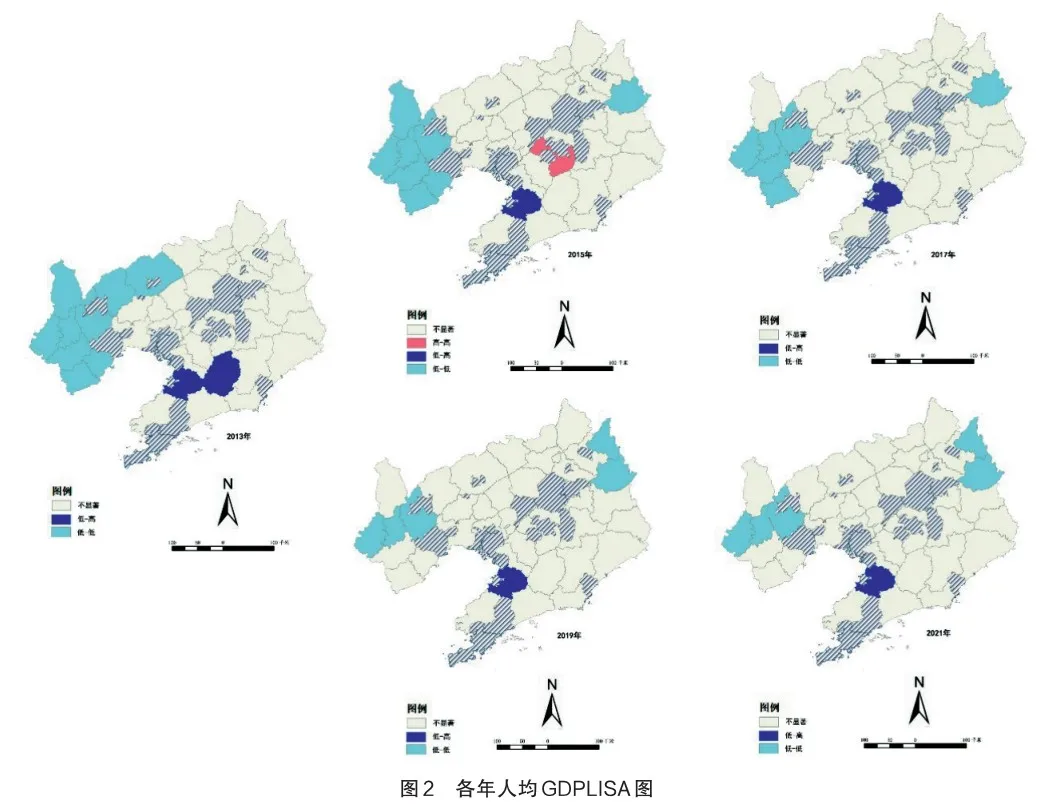

進一步對遼寧省縣域人均GDP做局部空間相關性檢驗,直觀描述遼寧省縣域空間集聚情況。限于篇幅,使用GeoDa軟件等距抽取五個年份繪制遼寧縣域人均GDP的LISA圖,如圖2所示。由圖2不難看出,遼寧省縣域經濟發展具有顯著的空間集聚效應,整體上高—高熱點類型縣域數目自2015年逐年下降,分布在遼陽一帶,對遼寧省縣域經濟整體發展有顯著的正向效應。低—低冷點縣域數量則逐年下降,集中在遼西北一帶,經濟發展水平較低。而低—高類型縣域分布較穩定,分布在蓋州、岫巖一帶。從圖中可以看出,遼寧省縣域經濟發展格局較為穩定,需要培育可以長期引領和帶動經濟發展的先進縣域。

四、遼寧省縣域產業結構演化分析

1.遼寧省產業結構時序演化分析

產業結構高級化用來衡量區域經濟增長過程中,產業結構不斷從勞動密集型產業升級到資本和技術密集型產業的過程。產業結構高度化或高級化是指區域經濟發展重點或產業結構的重心由第一產業向第二產業和第三產業逐次轉移的過程,它標志著區域經濟發展水平的高低和發展階段、方向。在此過程中,第二產業和第三產業產值比例不斷上升,產業結構重心也向二、三產業偏離。本文采用縣域第三產業增加值與第二產業增加的比值來計算。高級化指數越高,說明產業結構高級化程度越高,即第二、三產業發展越快,越能促進經濟增長。因此,產業結構高級化指數越高,意味著該區域的產業結構更加優化,經濟發展更加健康、可持續。此外,產業結構高級化指數還可以反映區域綠色轉型發展的程度。一般來說,產業結構高級化指數越大,區域的綠色轉型發展效果越好。這是因為隨著產業結構的優化和升級,區域內的資源利用效率會得到提高,環境污染和能源消耗也會相應減少,從而推動區域向更加綠色、低碳、循環的方向發展。

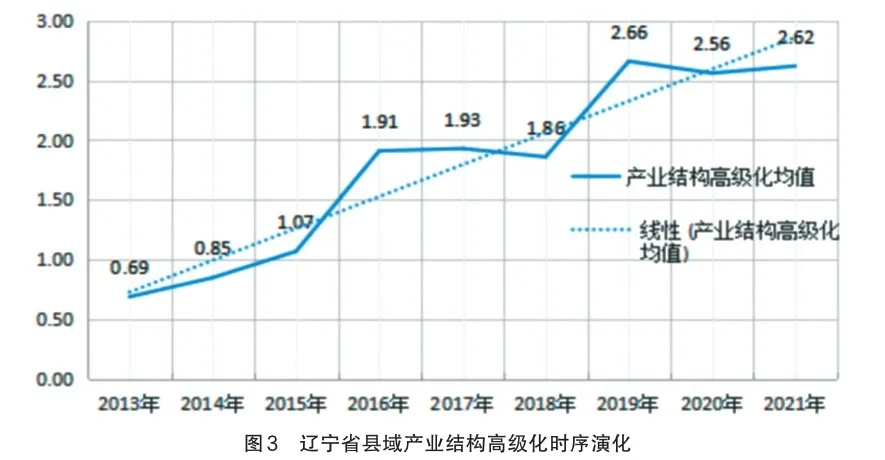

10年間,遼寧縣域產業結構高級化演進趨勢保持穩中有升,根據其變化特點可以分為三個階段(如圖3所示)。2013—2016年間,產業結構高級化數值呈快速上升的狀態,產業發展的起步階段增速較快,表現為一產增加值逐步下降,二產增加值快速上升,三產增加值穩步增加,產業結構實現快速升級,產業結構高級化值增加較快。2016—2018年為平穩增長期,縣域相關產業在經過初期的快速發展后,逐步進入了穩定發展的階段,多數縣域都選擇了“工業強縣”的發展道路,表現為二產產值繼續保持較快增長,一產產值比例繼續縮小,三產增加值則穩中有升。2018—2021年為快速上升期,在經歷多年經濟中高速增長后,對遼寧省縣域而言,三產比例逐漸合理化,由低端制造業不斷向高端制造業服務業轉型,表現在一產增加值比例進一步下降,二產增加值比例有所上升,而三產增加值增速較快。

2.遼寧省產業結構空間分異分析

為更深入地分析遼寧省縣域產業結構升級發展的空間格局,本節利用ArcGIS軟件,分別采用全局莫蘭指數與局部莫蘭指數分析遼寧省縣域產業結構升級的空間演化特征和關聯格局。

(1)產業結構高級化空間布局格局。本文選取2013、2015、2017、2019和2021年5個年份為代表,根據遼寧省縣域各縣域的產業結構高級化數據,將遼寧省41個縣域的產業結構高級化指數分為四類。

可以看出,在遼寧省縣域產業結構高級化整體上升的同時內部也產生了分化。其空間分布呈現“北高南低”的分布格局,2017年后逐漸形成遼西北和遼寧空間集聚現象,長海縣區域整體偏高,但由于缺乏區域聯動,周邊縣市分布無明顯規劃,雖在產業結構上升級速度較快,但由于缺乏區域中心,整體分布沒有明顯規律,2019年后部分縣域產業結構高級化水平有所下降,因此,進一步使用ESDA模型分析遼寧省縣域產業結構高級化空間分異特征。

(2)全局空間集聚分析。使用公式計算遼寧縣域產業結構高級化全局自相關值分析遼寧省2013—2021年產業結構升級中是否存在空間集聚現象,結果如表2所示。

表2列出了2013—2021年遼寧省縣域產業結構高級化的Moran’s I檢驗結果。2013—2021年間,遼寧省縣域產業結構高級化的Moran’s I均為正,說明產業結構高級化水平較高的縣域和較低的縣域呈現兩極集聚的分布態勢,具有空間關聯性,從表2可以直觀看出,在研究時段2013—2015年全局莫蘭指數持續上升,2016年有所下降,2017年達到最高,2018—2021年逐年下降,顯示出遼寧縣域整體產業結構高級化水平的空間關聯性減弱,產業結構升級的邊際效益降低使得對經濟增長的貢獻降低,空間關聯性出現下降,顯示出傳統產業政策紅利釋放殆盡,當前縣域產業政策缺乏統一規劃,阻礙了區域產業的協調發展,需要進一步調整縣域產業結構指導政策,更好地為區域經濟發展服務。

全局莫蘭指數只能解釋遼寧縣域產業結構高級化的整體空間特征,不能說明產業結構升級中各縣域的情況,因此需要結合LISA集聚圖進行進一步的分析。

(3)局部空間集聚分析。對遼寧省縣域產業結構高級化值做局部空間相關性計算,分析其空間集聚情況。使用GeoDa軟件生成局部空間自相關分布圖,受篇幅所限,圖5列出2013、2015、2017、2019和2021年縣域產業高級化LISA圖。

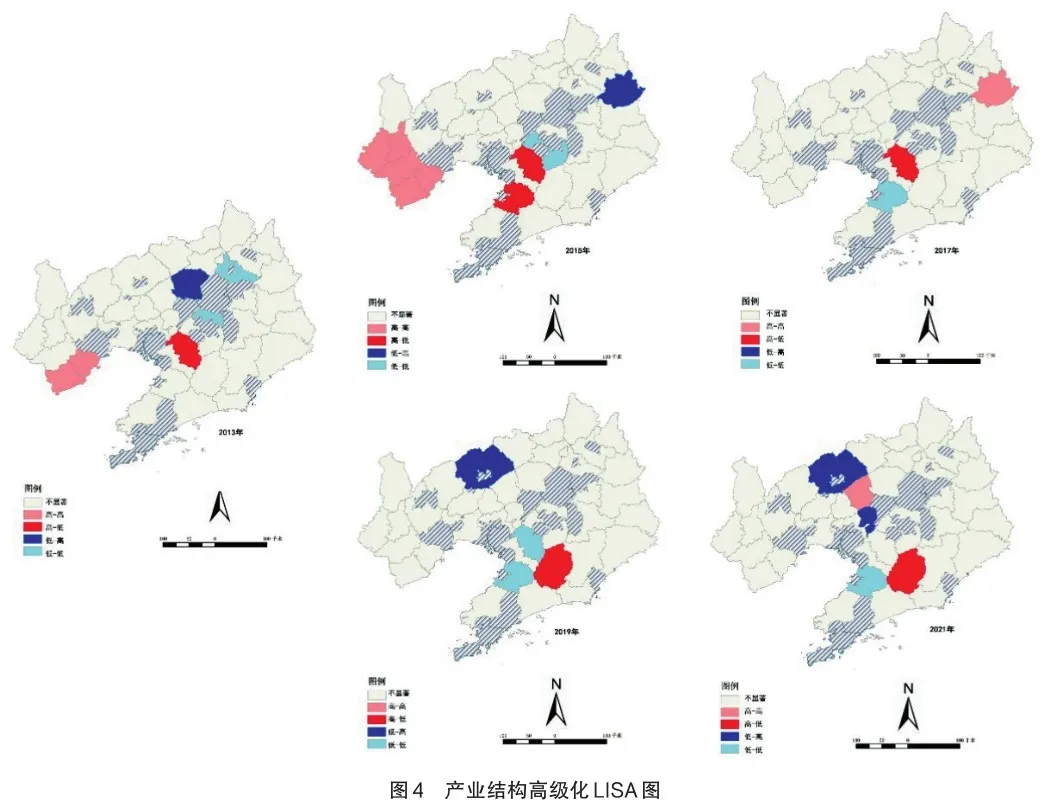

由圖4可見,2013—2021年遼寧省產業結構升級呈現出較強的空間集聚特征且同質性顯著,高—高熱點類型縣域數量先增后減,2015年數量最多,后逐年下降,主要為遼西一帶數量逐年降低,低—低冷點類型縣域逐漸向南部偏移,目前主要分布在蓋州一帶。低—高和高—低兩種集聚類型縣域無明顯空間分布特征。高—低類型縣域主要分布在海城、蓋州、岫巖,隨著時間推移數量基本保持不變,低—高類型縣域主要為阜新、新民、臺安等。

五、遼寧縣域經濟發展面臨困境

1.與其他省(區、市)縣域發展綜合實力和經濟總量差距仍然較大

遼寧省縣域人口占全省總人口的53.8%,縣域行政土地面積占全省的86.9%,但是遼寧省縣域經濟體國民生產總值只占全省國民生產總值的34%,縣域經濟總量不高。無論是從縣域經濟體總量上還是所占比重上遼寧省與我國其他省(區、市)仍存在較大的差距。

2.各縣域經濟體區域間發展不均衡,經濟產業布局單一

遼寧縣域經濟體依地理位置分布,發展速度存在差異,根據人均GDP來看,遼南最快、其次遼中和遼東、遼西北最慢,但隨著時間推移,產業結構高級化有所提升,空間呈現集聚狀況。根據分析得出:人均GDP較高的區域產業結構高級化指數仍偏低。遼寧縣域經濟增長過于依賴單一產業增長。縣域經濟體第二產業比重超過50%。遼寧縣域經濟體第二產業增加值是第一產業的2倍。縣域經濟仍然依賴于第二產業的增長,靠工業產值拉動整個縣域的生產總值增長。縣域國民生產總值達到500億元以上的縣市第二產業增加值最高者是第一產業的46倍。ASNnUFmZUbNcP87pSOi9Q1ORE8Tsd/qHQPfdr2nDxGc=而縣域國民生產總值最低的縣域第二產業產值還不足第一產業產值的1/5。第二產業基礎較好的縣(市)經濟實力也較強,反之則較弱。而天然弱勢的第一產業也暫時無法給整個縣域經濟增長帶來更大的助力。

3.城鄉融合發展深度不夠

縣域作為廣大鄉村地區與城鎮地區緊密相連的空間單元,更有利于實現就地就近城鎮化,以及城鄉要素的近距離流動與交互;縣城作為較鄉村更高層次的公共服務供給地,可在易達距離內有效服務于周邊鄉村地區的農民,全面支撐城鄉公共服務均等化的實現。但從遼寧省的現實情況來看,縣城對鄉村的帶動作用有待加強,城鄉生產要素流動仍然存在障礙,金融資源配置、人才資金以單向流動為主,縣城對鄉村地區人才、技術等輸送不充分。農村地區以優質大米、中藥材、食用菌、山野菜等為主的特色農業產業鏈條短、附加值低、競爭力弱,縣城對鄉村特色農產品和服務的消費仍停留在初級產品階段,縣城經濟對農村腹地的拉動乏力。縣城基礎設施和公共服務向鄉村輻射和延伸不足,鄉村地區教育、醫療、基礎設施建設與城市相比仍有較大差距。

六、發展建議

1.鼓勵縣域根據自身資源發展特色經濟

以推進農業特色產業化為縣域經濟發展的產業支撐,鼓勵遼寧各縣依據自身資源稟賦條件和農業發展基礎,發展農業特色產業。在已有初步規模基礎上,繼續擴大優勢,強化品牌觀念,依托當地龍頭企業,充分利用各種宣傳途徑,擴大優勢產品市場占有率,打造在全省乃至全國的影響力,以特色產業帶動縣域經濟的持續增長。逐漸打破縣域經濟長久依賴于第二產業的局面,也使各縣(市)找尋新的經濟增長極,平衡縣域地區間經濟發展,形成縣域經濟增長新的驅動力。目前,依據遼寧各縣資源特色和發展基礎,已初步形成如東港草莓、阜新花生、岫巖蘑菇、鐵嶺榛子、開原苗木花卉、長海海參、朝陽設施蔬菜、盤錦河蟹和桓仁冰葡萄等在全國有較強影響力的縣域優勢產業。這些優勢農產品依托省內龍頭企業對提升遼寧縣域經濟在全國“百強縣”位次也將發揮重要作用。

2.發揮科技助推作用,牢固縣域經濟發展的科技支撐

長期以來遼寧縣域經濟增長主要依靠粗放式的資源和投資的增長,在近年來國內經濟發展大環境下,在資源的日漸枯竭和投資的緊縮下,縣域經濟的增長動力已經不足,今后必將更多地依靠科技創新和人才謀求更多的發展機遇。具體做法包括,繼續實施省級創新型縣(市、區)建設工作試點,并以此為突破口,以項目為平臺,以科技共建、科企合作、科技專家選派等為抓手,同時政府適當引導投資向縣域技術創新

領域和項目流動,圍繞各省市科研院所、高校科技推廣、示范項目,促進縣域特色產業擴大優勢,增強市場競爭力,提升縣域經濟活力。

3.穩定提高縣域財政收入增長,拓寬投融資渠道

首先,穩定財政收入增長,遼寧各縣可根據自身資源和經濟發展基礎,側重發展能夠提供穩定稅源的農業經濟、非農經濟、第三產業和民營經濟。其次,建立合理財政收支體制,構建合理的縣域金融體系,除了省財政資金繼續支持縣域經濟園區基礎設施建設項目外,支持以PPP模式加大力度吸納外部資金投入縣域基礎設施建設中來。支持農商銀行和農村信用社健康發展,引導金融和類金融機構加大對縣域主導特色產業的資金投放。彌補遼寧縣域財政收入不足,逐漸改善縣域硬件發展環境。第三,擺脫落后的財政管理觀念,逐漸建立良性縣域經濟循環。鼓勵縣級政府創新服務方式、創造良好的營商氛圍、與社會資本建立利益共享與風險共擔的長期合作關系。暢通政府、企業、銀行間的交流渠道。以政府購買服務、股權合作等方式,增強公共產品和服務供給能力。

(作者單位:遼寧省城鄉建設規劃設計院有限責任公司)