園長倫理領導力對幼兒園教師職業道德的影響:一個有調節的中介模型

[摘 要] 了解幼兒園教師職業道德的形成機制,是提升幼兒園教師職業道德水平,保障幼兒在園幸福健康成長的重要議題。為探討園長倫理領導力對幼兒園教師職業道德的影響,以及幼兒園倫理氛圍與幼兒園教師道德認同在二者之間的作用,本研究運用幼兒園教師職業道德問卷、倫理領導力量表、倫理氛圍量表以及道德認同量表,對872位幼兒園教師進行了調查,結果發現,園長倫理領導力顯著正向預測幼兒園教師職業道德,幼兒園倫理氛圍在園長倫理領導力對幼兒園教師職業道德的影響中發揮中介作用,幼兒園教師的道德認同調節了園長倫理領導力對幼兒園教師職業道德的直接影響以及通過倫理氛圍發揮影響的中介路徑。基于此,本研究認為應重視園長倫理領導力的提升,塑造良好的幼兒園倫理氛圍,加強幼兒園教師道德認同感的培育,以營造幼兒園職業道德建設的良好生態。

[關鍵詞] 幼兒園園長;倫理領導力;幼兒園教師;教師職業道德

一、問題提出

師德師風建設一直是國家以及教育主管部門高度重視的重大課題。幼兒園教師職業道德是幼兒園教師用以判斷職業行為的是非善惡并保證自己的職業行為向善性的內部心理品質。[1]在教師素質的諸多要素中,職業道德具有先導性地位,是確保教師素質穩步提升的前提條件。[2]《中共中央 國務院關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》明確提出把師德師風建設擺在首要位置。相較于其它學段,師幼之間的高度不對稱性關系更加突出了幼兒園教師職業道德的至關重要性。艾森伯格(Eisenberg)認為,當一個工作團體對其服務對象的權威或影響力愈大時,道德就愈重要。[3]蒂里和胡蘇(Tirri & Husu)則強調,在教育年幼兒童時,應該更詳細和慎重地考慮道德。[4]瓦斯康塞洛斯(Vascomcelos)指出:“年幼兒童需要更多的來自照料者和教育者的責任感、奉獻以及對幼兒自主權的深刻尊重。”[5]幼兒園教師的職業道德對幼兒的生命成長具有重要影響,其良好的職業道德能夠促進幼兒身心健康發展,不道德的職業行為可能會給幼兒的發展蒙上陰影,甚至造成長久的身心傷害。[6]在實踐中,幼兒園仍然是道德失范頻發的場所。一些研究揭示,幼兒園教師未能真正擁有關心、愛護和尊重幼兒的職業道德,[7][8]幼兒園教師在大眾話語中也表現出“職業道德低”的負面公眾形象。[9]因此,了解幼兒園教師職業道德的形成機制,以有效促進幼兒園教師職業道德水平的提升,是保障幼兒健康成長的重要議題。

回顧以往相關研究,發現幼兒園教師職業道德的影響因素主要包括兩個方面:一是幼兒園教師個體特征對職業道德的影響,如職業認同、[10]心理健康、[11]教師個體對道德情境的理解、[12]個體人格品質[13]等因素;另一方面則關注組織中的情境特征,如園所氛圍、[14]工作環境和考評制度、[15]道德監督機制和獎懲機制[16]等因素的影響。其中,幼兒園管理和組織環境中的道德特征作為重要影響因素逐漸受到關注。有研究指出,學校領導的倫理層面是影響教師職業道德的重要因素,倫理領導力不僅能夠營造良好的集體倫理氛圍,而且有助于塑造教師的個體道德。[17]

倫理領導力(ethical leadership)①概念最早由恩德勒(Enderle)提出,他將其視為一種獨立的領導風格。[18]倫理領導力是指領導者通過個人行為和人際關系展示規范上適當的行為,并通過雙向溝通、強化和決策將這種行為推廣給追隨者的能力。[19]主要包括“倫理個人”和“倫理管理者”兩個維度。[20]作為倫理個人,領導者具有誠實、可信、公平、關愛他人和社會等品質;作為倫理管理者,領導者通過傳達倫理和價值觀信息,樹立倫理行為榜樣,并采取獎懲制度確保倫理標準得以執行等。[21]這一概念與中國儒家關于領導的學說——修己(不斷提高自身內在的道德修養)和安人(以其所樹立的倫理榜樣影響下屬,從而建立起一種長期信賴、互惠的關系來維護組織發展的可持續性)——有著非常相似的部分。[22]

園長倫理領導力即園長在個人和工作生活中,表現出符合倫理規范的行為,并通過雙向溝通、決策和強化影響教職工和幼兒的能力,包含倫理個體和倫理管理者兩個維度。關于學校管理者的倫理領導力,薩喬萬尼(Serjiovanni)的研究具有開創性意義,其將道德領導置于學校改善的核心,強調道德領導的價值引領功能。[23]國內學者郅庭瑾、楚紅麗和方曉樂、徐金海等,從哲學視角探討了學校領導者在倫理方面應該如何表現的規范性問題,[24][25][26]都突出了領導者個人倫理和管理倫理的重要性。對學校管理者倫理領導力影響效應的實證研究主要關注了其對組織氛圍、[27]倫理氛圍、[28]組織公民行為、[29]倫理工作行為、[30]教師建言、[31]教師工作投入[32]等的預測作用。相較于其他階段的教育組織,幼兒園又有其獨特性,一方面,其服務對象更弱小,更需要強烈的道德關懷;另一方面,幼兒園的規模相對較小,管理層級扁平,領導者在管理中的作用和地位更加凸顯,因此更加需要關注管理者的道德層面。鑒于此,本研究采用實證研究的方式,探討園長倫理領導力對幼兒園教師職業道德的影響及其作用機制,以期為幼兒園師德師風建設提供理論依據。

社會學習理論指出,通過示范進行學習是人類重要的學習方式,且人們更容易模仿和學習那些社會地位更高、等級更高的人的行為。[33]基于社會學習理論,園長是幼兒園教師在工作環境中觀察學習的重要來源,具有較高倫理領導水平的園長,其表現出規范性的適當行為會成為員工觀察、學習的榜樣,并且對員工倫理行為的產生起到正向影響的作用。[34]由此提出假設H1:園長倫理領導力對幼兒園教師職業道德具有顯著正向影響。

倫理領導力理論認為,領導者對組織文化與組織價值觀的塑造有重要意義,在塑造倫理氛圍方面也起到關鍵作用。[35][36]倫理氛圍指組織成員對什么行為是合乎倫理的以及怎樣處理面臨的倫理問題的共同認知。[37]維克托和卡倫(Victor & Cullen)基于倫理判斷標準(利己、關懷和規則),將倫理氛圍劃分為關懷、規則和自利三個維度。關懷維度關注個體和組織關心他者利益的程度;自利維度關注個體和組織以利己主義為準繩,注重個人利益實現的程度;規則維度關注個人和組織以行為規范為準繩,遵守規章制度的程度。[38]洪秋蕓等基于倫理決策的心理過程,將倫理氛圍劃分為集體道德意識、集體共情關注、關注自己的集體道德判斷、關注他人的集體道德判斷和集體道德品質五個維度。[39]三維度界定法在探討倫理氛圍與個體道德行為關系的研究中被廣泛應用,[40][41]為便于將得出的研究結果與已有文獻進行比較和驗證,本研究采用這一界定。社會信息加工理論強調,外界環境中充斥著多種信息,而個體基于這些信息的解讀對塑造自身的態度和行為具有重要影響。[42]根據社會信息加工理論的基本假設,管理者是員工搜尋信息的重要來源,管理者的倫理態度和行為會受到下屬廣泛的學習和模仿,從而形成群體性認知,對組織的倫理氛圍產生較強的影響。倫理領導力正向影響組織的倫理氛圍。[43][44][45]而積極的倫理氛圍可能會向成員傳達并發出信號,表明道德行為受到重視和支持,受到重視的行為往往會被重復、強化,并頻繁地在個體道德觀念和行為中表現出來。[46]可見,積極的倫理氛圍更有可能增加個體符合職業道德的行為。由此提出假設H2:幼兒園倫理氛圍在園長倫理領導力對幼兒園教師職業道德的影響中具有中介作用。

社會學習理論指出,人的行為雖然受環境影響,但不完全由環境決定,環境僅僅是一種潛在的性能,并不必然對個體發生作用,人能依照自我確立的內部標準來調節自己的行為。[47]在相同的倫理領導和倫理氛圍下,個體自身的道德心理特征會影響其從事道德或不道德行為的可能性。道德認同是個體對道德品質在自我概念中重要性的認可程度,反映個體在多大程度上愿意做一個有道德的人,愿意以“道德的人”的方式行事。[48]對于那些將自身定義為仁慈、善良、正直的人的高道德認同者,他們具有較強的道德自制能力,力求其行為符合自身的道德標準,[49]為保持自身道德認知的一致性,他們不大可能依據情景調整自身的道德規則,而更多地依靠其內在的道德標準做出道德行為。[50]基于此,提出假設H3和H4。H3:道德認同調節園長倫理領導力對幼兒園教師職業道德的直接影響,當道德認同度低時,園長倫理領導力與幼兒園教師職業道德之間的正向關系更強。H4:道德認同調節園長倫理領導力通過倫理氛圍對幼兒園教師職業道德的間接影響,即當道德認同度低時,幼兒園倫理氛圍與幼兒園教師職業道德的正向關系更強。

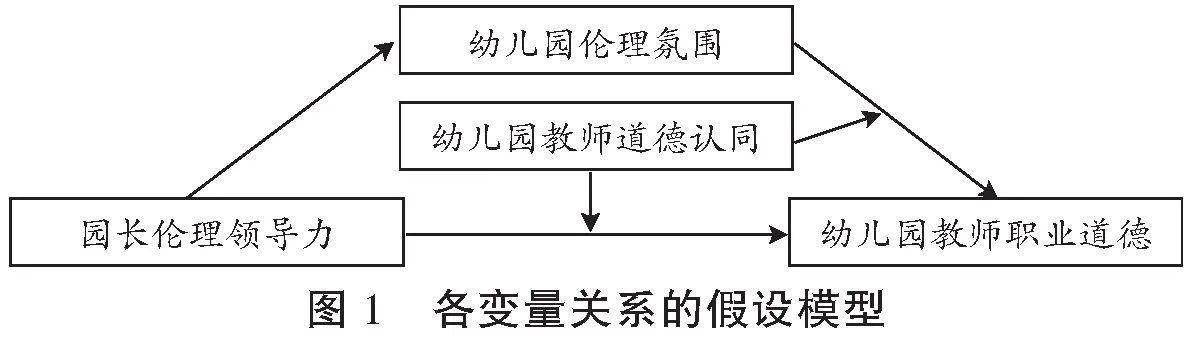

綜合以上研究假設,本文提出一個受到調節作用的中介模型,如圖1所示。

二、研究方法

(一)研究對象

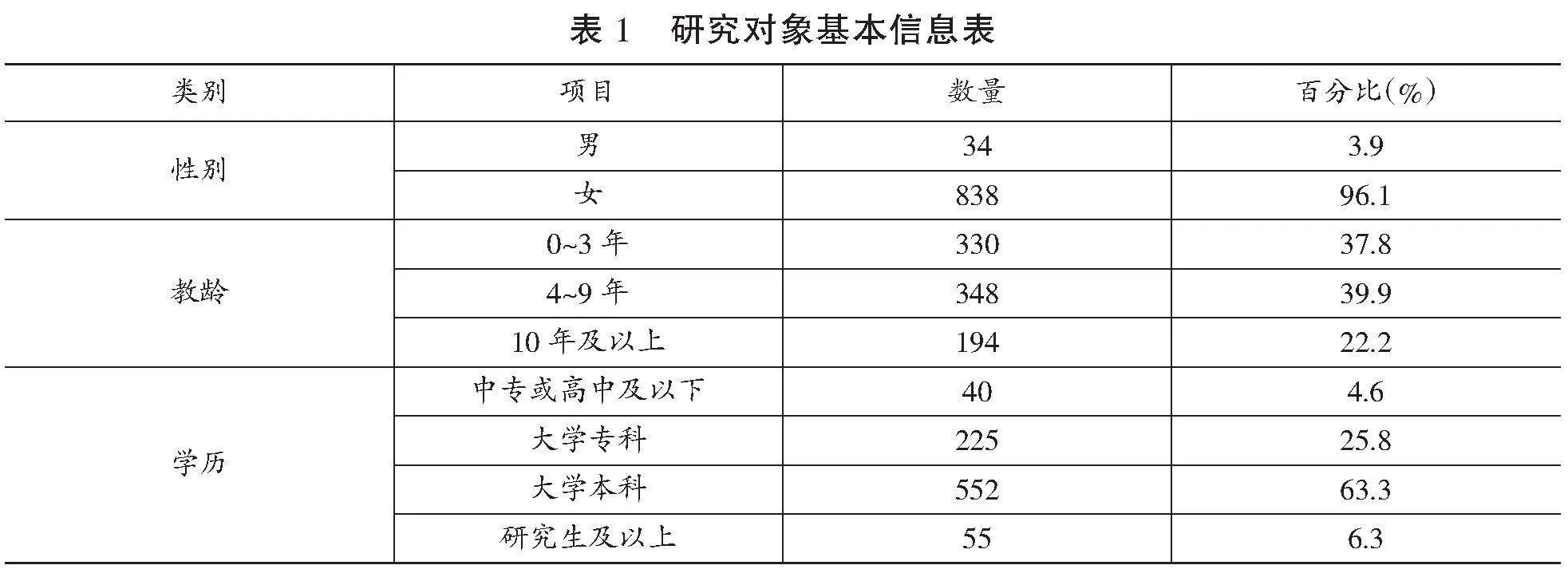

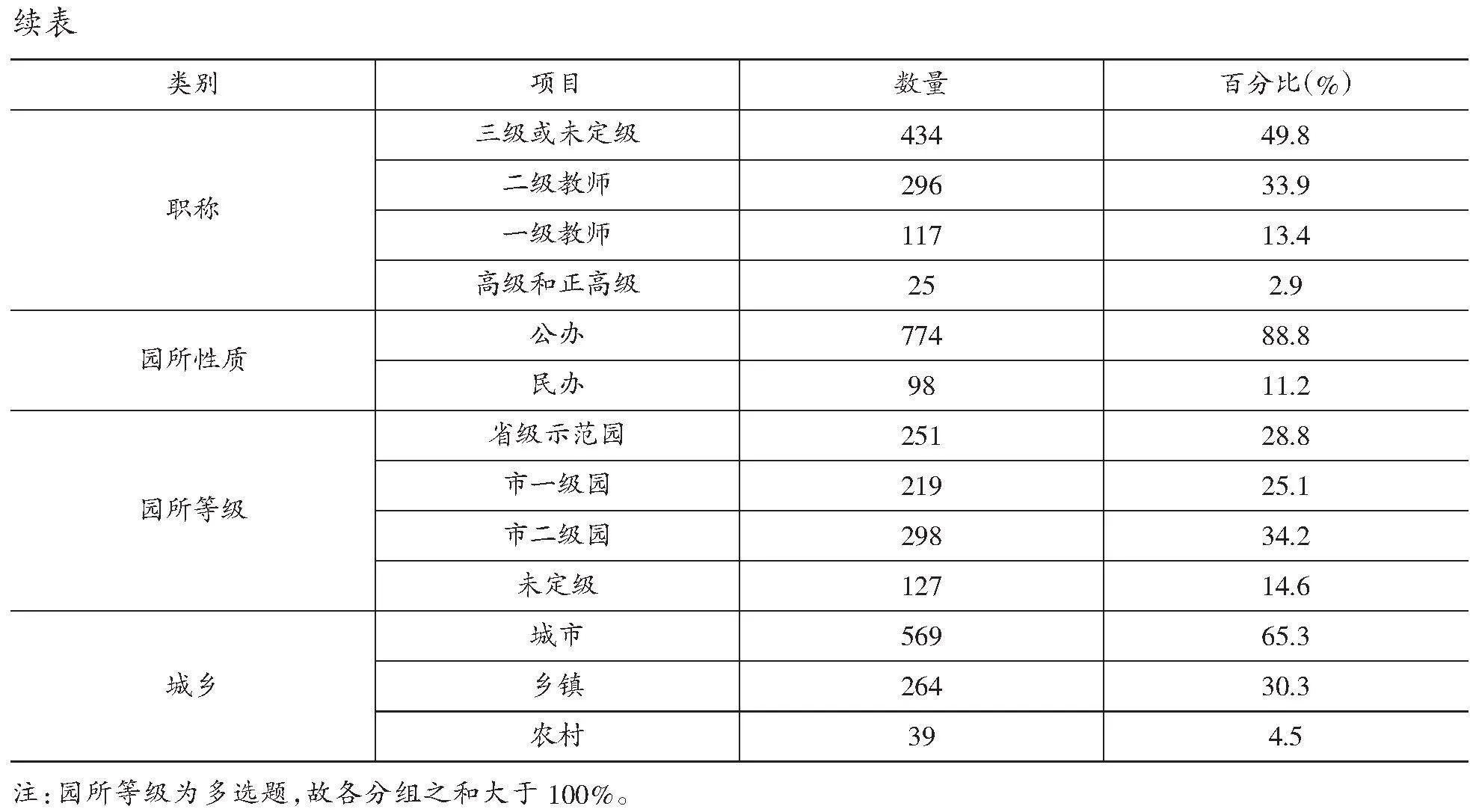

本研究在園長倫理領導力量表內容效度檢驗環節的研究對象為5人,包含1名幼兒園教師(一級教師,教齡8年),1名園長(高級職稱,在業界具有一定的影響力),1名學前教育教研員(一級教師,博士,曾擁有10年一線工作經歷),1名高校學前教育專業教師(副教授,博士,碩士生導師)和1名學前教育專業博士研究生(研究方向為幼兒園教師教育)。園長倫理領導力量表信度檢驗環節的研究對象為200人,主要分布在四川省和陜西省,其中男教師8人(4%),女教師192人(96%);教齡0~3年67人(33.5%),4~9年100人(50%),10年及以上33人(16.5%);公辦園122人(61%),民辦園78人(39%)。正式調查環節,以四川、陜西、廣東、浙江等省為主要調查區域,對幼兒園教師進行網絡問卷調查,研究共回收問卷980份,剔除無效問卷后,剩余有效問卷872份,有效率為89%。研究對象基本信息見表1。

(二)研究工具

1. 倫理領導力量表。

在選擇倫理領導力測量工具時,研究者首先考慮了布朗、特雷維諾和哈里森(Brown, Trevi?觡o, Harrison)開發的單維度倫理領導力量表(Ethical Leadership Scale,ELS)[51]和朱(Zhu)等人基于儒家文化開發的倫理領導力量表(Ethical Leadership Measure, ELM)。[52]ELS信效度好且應用廣泛,已被多EhYfSFS/lVHYKwwoVTb+xaL4yVpt5qjKL1gdc3sJxfU=個研究驗證了具有較高的文化和行業適應性,[53]ELM以中國傳統儒家文化為理論基石,具有較好的文化適宜性。兩個量表都采用下屬報告的方式測查領導者的倫理領導力。研究者首先邀請了5名專家針對量表內容在中國幼兒園的適用性以及是否易于填答進行審讀。專家反映,兩份量表的指標均符合對中國幼兒園園長領導行為和價值觀的期待,但ELM中的“道德認知”維度的題目,如“經常從道德角度考慮問題”“經常思考自己行為的道德含義”等,涉及對領導道德心理活動的揣度,作答時可能難以保證客觀性。鑒于張森、毛亞慶和于洪霞驗證了ELS在學校領導中的適宜性,[54]因而,研究者初步選擇ELS量表并繼續探究其適宜性。

在測量內容上,ELS量表共10個具體指標,包括傾聽員工的意見、懲戒違反倫理標準的員工、以合乎道德的方式處理個人生活、考慮員工的最大利益、做出公平的決策、值得信任、和員工討論職業倫理和價值觀、樹立倫理榜樣、認為成功不僅在于結果還在于獲得結果的方式、在做決定時考慮“什么是正確的事情”。這些指標與《幼兒園園長專業標準》中對園長的要求和期待具有較高的重疊度,例如尊重教職工、落實教師職業道德規范要求和違反職業道德行為處理辦法、立德樹人、為人師表、維護和保障教職工合法權益和待遇、公正廉潔、民主管理等。繼而,本研究對量表中的語言表述進行了調整,例如將“你的領導傾聽員工的心聲”改為“你的園長傾聽教職工心聲”,使其更適宜于對園長的描述。量表采用李克特5點制進行評價,得分越高說明園長的倫理領導力越高。在正式調查之前,研究者對200名幼兒園教師進行了預調查,量表的內部一致性系數為0.968。在正式調查中,該量表的Cronbach’ α系數值為0.94。驗證性因子分析顯示,SRMR=0.049,RMR=0.038,CFI=0.914,TLI=0.9,RMSEA=0.085。盡管RMSEA不符合溫忠麟、劉紅云建議的低于0.08的標準,[55]但斯泰格爾(Steiger)認為,RMSEA低于0.1表示好的擬合,[56]問卷整體的擬合指標可以接受。

2. 幼兒園教師職業道德問卷。

本研究采用魏淑華和王琦開發的“幼兒園教師職業道德問卷”。[57]該問卷共包含誠信公正、敬業盡責、尊重幼兒3個維度,共16個題項。量表采用李克特5點制進行評價,得分越高說明幼兒園教師的職業道德水平越高。在本研究中,該問卷的Cronbach’ α系數值為0.95。驗證性因子分析顯示,SRMR=0.055,RMR=0.016,CFI=0.938,TLI=0.926,RMSEA=0.094,問卷整體的擬合指標較好。

3. 倫理氛圍量表。

本研究采用由維克多和卡倫(Victor & Cullen)編制,[58]黃丹修訂的中文版《組織倫理氛圍》量表。[59]該量表由關懷型、規則型和自利型三個維度構成,共包含14個題目。量表采用李克特5點制進行評價,得分越高說明幼兒園教師感受到的組織倫理氛圍越強烈。本調查依據幼兒園組織這一特定的情境調整了量表中的語言,如將原條目“在我們公司,員工之間都彼此互相關照”改為“在我們幼兒園,教職工之間都彼此互相關照”。在本研究中,該量表的Cronbach’ α系數值為0.86。驗證性因子分析顯示,SRMR=0.053,RMR=0.053,TLI=0.902,CFI=0.896,RMSEA=0.075,主要擬合指數SRMR、RMR、RMSEA、TLI等符合可接受標準,CFI接近標準值,問卷總體擬合指標可以接受。

4. 道德認同量表。

本研究采用由阿奎諾和雷德(Aquino & Reed)編制,[60]遲毓凱修訂的道德認同量表。[61]量表首先向受測者呈現“關心他人的、有同情心的、公平的、友好的、慷慨的、勤勞的、樂于助人的、誠實的、善良的”9項道德特質,然后詢問受測者與這些特質有關的10個問題,讓受測者根據這些道德特質對自身進行評價。其中5個問題指向內化道德認同維度,用以標志道德特質在自我概念中的重要程度,如“成為一個擁有這些特征的人對我而言很重要”;5個問題指向符號化道德認同兩個維度,用以標志個體道德特質的外在化表現程度,如“我的著裝打扮使我看上去是這樣的人”。量表采用李克特5點制進行評價,得分越高說明幼兒園教師的道德認同感越強。在本研究中,該量表的Cronbach’ α系數值為0.84。驗證性因子分析顯示,SRMR=0.082,RMR=0.07,RMSEA=0.076,TLI=0.915,CFI=0.935,問卷總體擬合指標可以接受。

5. 控制變量。

文獻梳理發現,教齡、職稱、園所性質、學歷對幼兒園教師職業道德水平產生影響,[62][63][64]因此,本研究將上述4個人口統計變量作為控制變量。

(三)質量控制

量化研究通常需要采用隨機抽樣的方式,以更好地保障樣本容量和代表性。然而,由于本研究聚焦于幼兒園教師的職業道德,并涉及對幼兒園倫理氛圍和園長倫理領導力的評估,如果選擇隨機抽樣的方式,經由教育主管部門和學校領導的同意與協調,管理者與教師之間的權力關系可能會增加教師的社會道德壓力,進而影響數據的真實性。為了減輕社會贊許性效應,本研究選擇由研究團隊成員直接向熟識且具有一定信任關系的一線教師發放電子問卷,并強調了確保真誠、匿名調查、承諾保密、自愿參與原則。問卷設置了兩道陷阱題,要求受試者選擇指定的選項,以甄別不認真的參與者。問卷回收后,研究者將未通過其中一道或兩道陷阱題、規律作答、存在邏輯矛盾、作答時間少于120秒的答卷判為不合格問卷,予以剔除。

(四)分析方法

本研究使用 SPSS 26.0軟件進行描述性統計分析,使用AMOS軟件進行驗證性因子分析,采用Pearson相關對變量進行相關性分析,以p<0.05為差異有統計學意義;運用 Mplus 8.3軟件進行偏差校正的百分位Bootstrap法進行有調節的中介效應檢驗,抽樣數設定為5 000。

(五)共同方法偏差檢驗

本研究運用Harman單因子檢驗考察共同方法偏差。對園長倫理領導力、幼兒園教師職業道德、幼兒園倫理氛圍、道德認同4個變量的所有項目進行探索性因子分析,結果顯示特征值大于1 的因子共有8個,抽取的第一個因子解釋總變異的16.08%,小于40%臨界值。因此,本研究不存在嚴重的共同方法偏差。

三、研究結果與分析

(一)各變量的描述性統計及相關分析

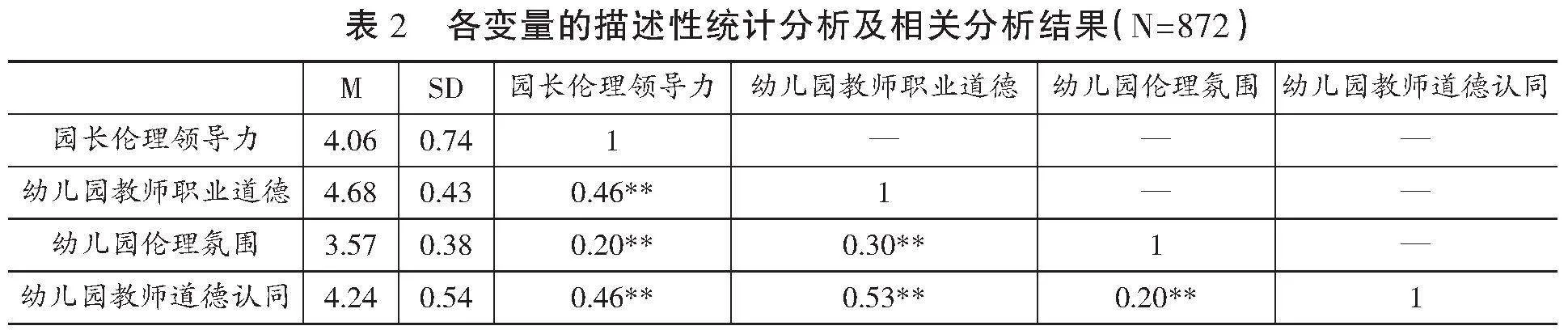

本研究所涉及變量的均值、標準差以及變量之間的相關系數如表2所示。園長倫理領導力、幼兒園教師職業道德、幼兒園倫理氛圍、幼兒園教師道德認同平均得分依次為4.06±0.74、4.68±0.43、3.57±0.38、4.24±0.54。數據表明,園長倫理領導力分別與幼兒園教師職業道德(r=0.46,P<0.01)、幼兒園倫理氛圍(r=0.20,P<0.01)、幼兒園教師道德認同(r=0.46,P<0.01)呈顯著的正相關關系。同時,幼兒園倫理氛圍與幼兒園教師職業道德呈顯著正相關關系(r=0.30,P<0.01)。這些數據初步支持了研究假設。

(二)有調節的中介模型檢驗

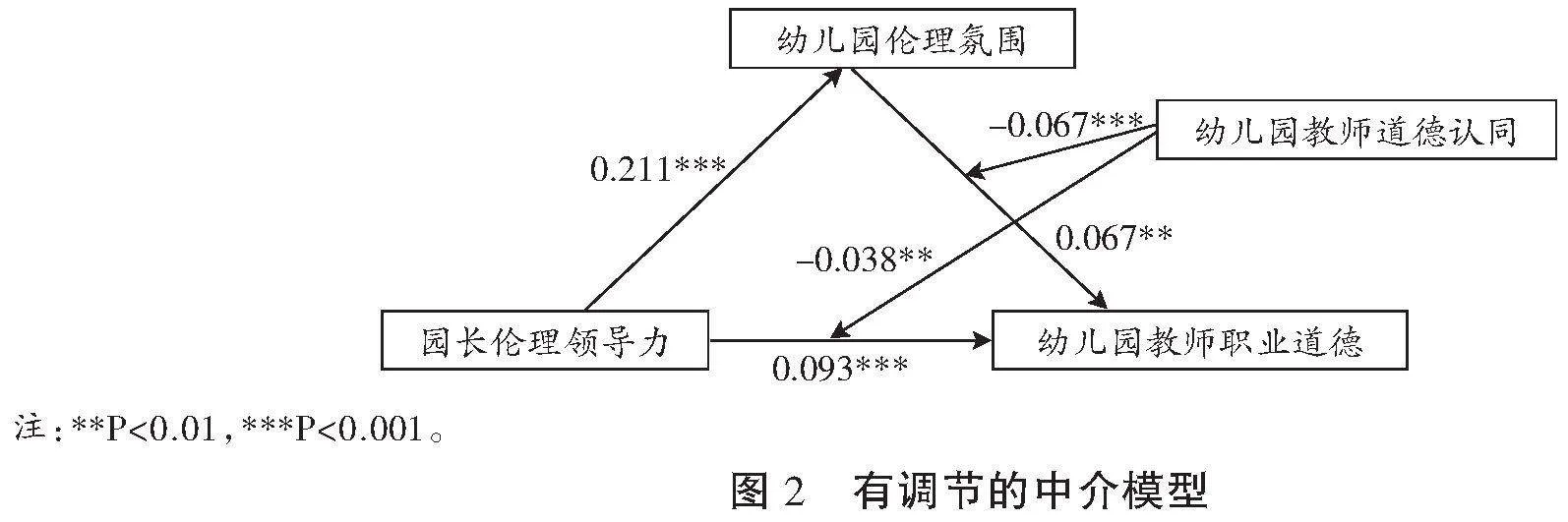

為了檢驗本研究所提出的有調節的中介模型是否成立,參照方杰、溫忠麟等的觀點,[65]使用系數乘積法進行Bootstrap中介模型檢驗。先將園長倫理領導力、幼兒園倫理氛圍和幼兒園教師道德認同的得分進行標準化處理,之后用標準化的幼兒園教師道德認同分別與園長倫理領導力、幼兒園倫理氛圍構建乘積項;最后在Mplus 8.3下使用偏差校正的Bootstrap方法(抽樣5 000次)進行模型檢驗。結果如圖2所示,在控制教齡、職稱、園所性質、學歷后,園長倫理領導力對幼兒園教師職業道德的預測作用顯著(β=0.093,P<0.001),95%的置信區間為 [0.069,0.119],不包含0;園長倫理領導力對幼兒園倫理氛圍的預測作用顯著(β=0.211,P<0.001),95%的置信區間為[0.128,0.293],不包含0;幼兒園倫理氛圍對幼兒園教師職業道德的預測作用顯著(β=0.067,P<0.001),95%的置信區間為[0.044,0.090],不包含0;幼兒園倫理氛圍與幼兒園教師道德認同的交互項對幼兒園教師職業道德有顯著的負向影響(β=-0.076,P<0.01),95%的置信區間為[-0.092,-0.036],不包含0;園長倫理領導力與幼兒園教師道德認同的交互項對幼兒園教師職業道德有顯著的負向影響(β=-0.038,P<0.001),95%的置信區間為[-0.064,-0.013],不包含0;園長倫理領導力到幼兒園倫理氛圍的路徑系數(a1)與幼兒園倫理氛圍和幼兒園教師道德認同的乘積項到幼兒園教師職業道德的路徑系數(b2)的乘積(a1*b2)顯著(β=0.014,P<0.001),95%的置信區間為[0.008,0.022],不包含0。表明有調節的中介效應顯著。

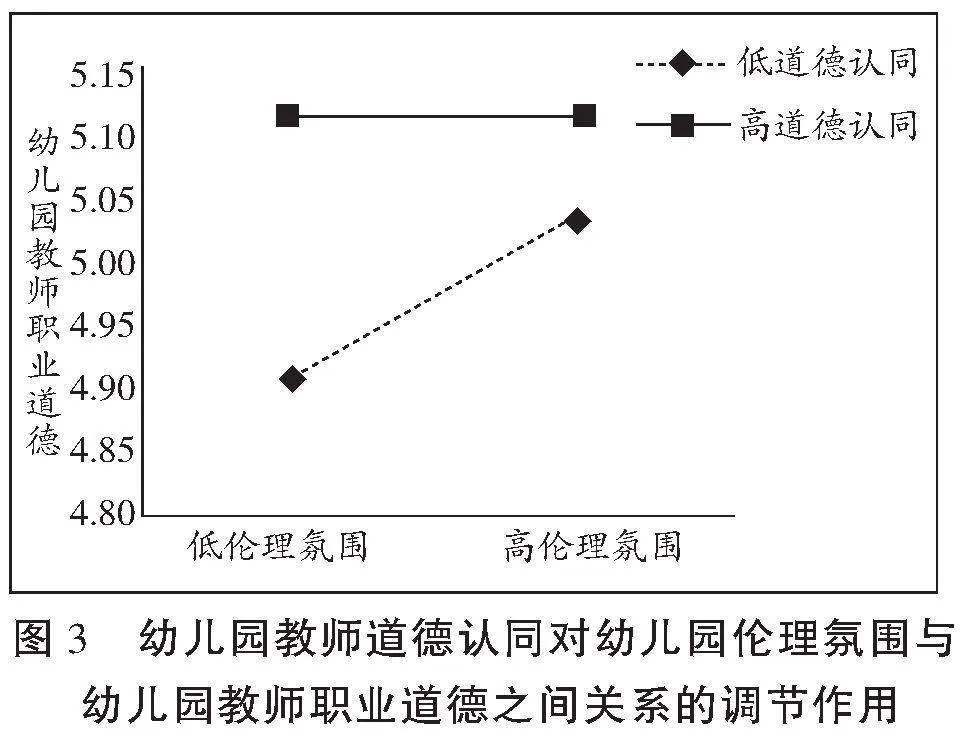

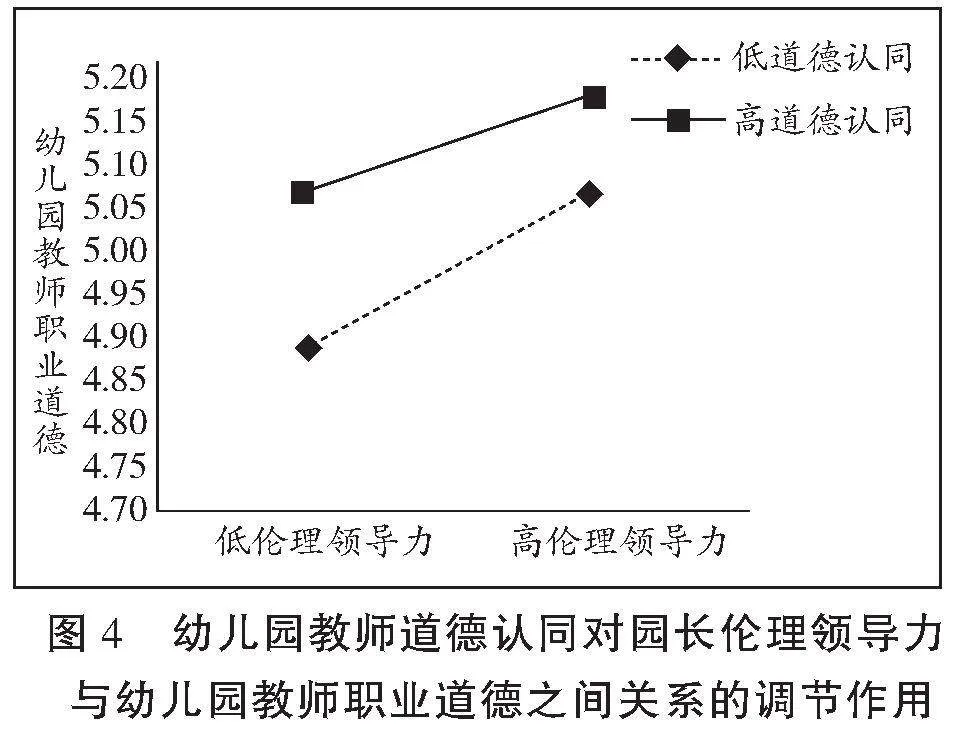

按照均值上下一個標準差的原則,將幼兒園教師道德認同分為高、低兩組。簡單斜率分析結果顯示,首先,幼兒園教師倫理氛圍對職業道德的影響隨幼兒園教師道德認同的增強而減弱(見圖3,低道德認同的斜率更大)。具體來說,幼兒園教師道德認同水平較低時(M-1SD),幼兒園倫理氛圍對幼兒園教師職業道德的影響顯著(β=0.134,P<0.001),幼兒園教師道德認同水平較高時(M+1SD),幼兒園倫理氛圍對幼兒園教師職業道德的影響不顯著(β=0.000,P>0.05)。其次,隨著幼兒園教師道德認同水平的提高,幼兒園倫理氛圍在園長倫理領導力與幼兒園教師職業道德間的中介作用減弱。具體來說,當幼兒園教師道德認同水平較低時(M-1SD),幼兒園倫理氛圍的中介效應為(effect=0.015,P<0.001,95%CI=[0.009,0.024]),當幼兒園教師道德認同水平較高時(M+1SD),幼兒園倫理氛圍的中介效應為(effect=0.013,P<0.001,95%CI=[0.007,0.021])。最后,園長倫理領導力對幼兒園教師職業道德的直接影響也隨幼兒園教師道德認同的增強而減弱(見圖4,低道德認同的斜率更大)。具體來說,對于幼兒園教師道德認同感低的幼兒園教師(M-1SD),園長倫理領導力對幼兒園教師職業道德的影響顯著(β=0.131,P<0.001),對于幼兒園教師道德認同感高的幼兒園教師(M+1SD),園長倫理領導力對幼兒園教師職業道德的影響顯著(β=0.055,P<0.001)。

四、結論與討論

(一)園長倫理領導力顯著預測幼兒園教師職業道德

本研究發現,園長倫理領導力顯著正向預測幼兒園教師職業道德,表明高倫理領導水平的園長會對幼兒園教師職業道德產生積極影響,但同時,低倫理領導水平的園長也可能對幼兒園教師職業道德產生不利影響,這與涓滴效應理論的觀點相一致,即通過領導示范和下屬學習,下屬逐漸傾向于采用與領導類似的思維、行為模式來處理問題。[66]涓滴效應可以通過由上而下擴散的社會學習機制來實現。關于倫理領導力的社會學習觀點認為,在工作環境中,下屬可以通過榜樣了解什么樣的行為是被接受、表揚和懲罰的,當被視為榜樣的人擁有較高的地位或權力時,其他人會試圖模仿他們的行為,因為這表達了被期望和認可的規范。[67]園長作為幼兒園中具有最高地位、權力和影響力的人,其在幼兒園中實施倫理管理與倫理決策,做出相應的道德行為,充當道德榜樣,向教師們傳達其所認可和期待的道德標準和價值觀,并建立處理道德行為的獎懲制度,能夠引起幼兒園教師模仿類似的倫理行為。社會交換理論也可解釋這一過程。[68]根據社會交換理論的假設,在倫理領導的過程中,領導者通過互動溝通、決策過程、榜樣示范,向下屬提出道德期望和目標,如果達成這樣的期望和目標,將會獲得物質和精神獎勵。因而,下屬為追求回報會盡可能表現出與領導期望一致的行為。社會交換理論提供了一種“工具性”的解釋,而中國傳統的“報”文化為解釋這一過程提供了另一種視角。“報”是中國文化情境下的一種人際互動規范,“報”既有“工具性”的,也有“情感性”的,情感性的“報”可從更深層次解釋下屬對領導的遵從。[69]當領導關心和尊重教師、做出公平的決策、遵守規則、以值得信任的方式對待下屬,下屬感受到一種情感上的愉悅與舒適,這會被認為是一種“施恩”,會產生一種“欠”的心理,在這種情況下,下屬往往會以同樣合乎倫理的方式作為回報。

(二)幼兒園倫理氛圍在園長倫理領導力與幼兒園教師職業道德之間發揮中介作用

研究發現,幼兒園教師感知到的倫理氛圍在園長倫理領導力與幼兒園教師職業道德之間發揮著中介作用。首先,園長倫理領導力與幼兒園倫理氛圍正相關,即富有倫理領導力的領導培養了特定的倫理氛圍。高倫理領導水平的園長,有助于把幼兒園建成共同體,使幼兒園的每一個成員都感到對幼兒園的成功負有責任,都愿意為幼兒園的理念與愿景盡責,愿意參與、追隨理念和愿景,這為建立倫理氛圍提供了重要的動力。[70]正如范·艾斯維根和恩格爾布雷希(Van Aswegen & Engelbrech)所指出的,組織領導者在決定組織的道德氛圍方面發揮著重要作用。[71]當面臨模棱兩可的倫理困境時,下屬通常會向領導尋求指導和方向,領導者做出怎樣的倫理引導,老師們就會感知到團隊中彌漫著怎樣的倫理氛圍。這一發現也支持了恩韋魯佐爾(Enwereuzor)、[72]張軼楠和蘇偉琳、[73]楊(Yang)等、[74]魏峰、王藝霏和李然[75]等在教學和非教學領域的研究結果,即園長倫理領導力與幼兒園倫理氛圍呈正相關。其次,幼兒園倫理氛圍正向影響幼兒園教師職業道德。集體的行動范式是個體道德行為的指南。倫理氛圍提供了信息和標準,指導組織成員以適當的方式處理、檢查和解決潛在的道德困境,進而影響員工的道德態度和行為。[76]幼兒園的倫理氛圍為幼兒園教師提供了道德體驗場,環境中蘊含的倫理價值作為一種“潛規則”充當著幼兒園教師價值判斷的坐標系和試金石,發揮著一種“隱性德育”的力量,影響幼兒園教師的道德認知與行為。集體的行動范式是個體道德行為的指南。“人是群居性的動物,具有群體直覺的本能。如果與周圍人的道德行為背道而馳會引起個體的‘道德慌亂’,而模仿周圍人的道德行為、與他們保持一致,意味著安全和安定。”[77]綜上,園長的領導風格和價值觀在園內創造了一種共享的倫理氛圍(關懷的、重視規則的或自利的),這些共享的規范和道德行為模式將成為個體幼兒園教師感知、判斷、決策道德行為的依據,促使他們進而調整自身的職業道德實踐以符合集體的期待。

(三)幼兒園教師道德認同在園長倫理領導力直接以及通過幼兒園倫理氛圍對幼兒園教師職業道德的影響中發揮調節作用

研究發現,幼兒園教師道德認同在園長倫理領導力對幼兒園教師職業道德的直接影響,以及通過幼兒園倫理氛圍的中介路徑中發揮調節作用。在低道德認同水平上,上述影響效應更強,高道德認同則會削弱上述影響作用。這與占小軍等的研究發現相類似,對于低道德認同的員工而言,同事助人行為對其道德推脫的負向影響更強,而高道德認同的員工,其道德推脫受同事助人行為的影響更弱。[78]這可能是因為,具有高度道德認同的個體表現出強烈的道德自我調節特征,包括強烈的道德動機和道德自我制裁。這意味著高道德認同者更傾向于基于自身既有的道德觀念,提取、判斷和處理道德信息,能夠保持高度的道德自律,更加堅定地按照自己的道德理念或原則行事,而更不易受到外在因素的影響。需要強調的是,盡管高道德認同削弱了園長倫理領導力直接及通過營造幼兒園倫理氛圍對幼兒園教師職業道德的影響,但并不是說高道德認同者發揮了負面作用,因為具有強烈道德認同的教師,他們致力于更高的道德理想或原則,因此,他們的職業道德水平也總體上高于低道德認同者(見圖3、圖4),只不過其道德行為較少受外界環境的影響。而低道德認同則是一把雙刃劍,其既有可能容易受到高倫理領導力、正向倫理氛圍對職業道德的積極影響,也有可能更易受到低倫理領導力、不良倫理氛圍對職業道德的消極影響。

五、實踐啟示

(一)弘揚園長領導活動的價值負載性,培育園長的倫理領導力

正如教師的職業道德處于一個復雜的生態體系一樣,園長的倫理領導力的養成也深受環境中復雜道德信息的影響。當前的學校管理,遭受著“管理主義”和“商業主義”的夾擊。[79]管理主義以追求效率和效益為特征,推崇精細化、標準化、問責制等手段,它所關注的重點是“技術的合理性”和“工具的合理性”,而忽視“目的的合理性”,[80]這導致領導者更加關注“正確地做事”,而不是“做正確的事”。[81]“商業主義”把教育作為“服務”,以追求競爭、迎合市場需求為特點。在學齡前兒童人口數量減少的背景下,幼兒園為爭奪生源而展開競爭,這導致管理者更加關注“迎合市場需求”,而不是“遵循教育根本的邏輯”。

在“管理主義”和“商業主義”的沖擊下,幼兒園教育管理的價值負載性逐漸被弱化,園長倫理領導力的培育面臨著重大挑戰和壓力。要使園長能夠做出并實現正確的價值選擇,學前教育系統應致力于全方位打造優質的教育生態環境,為園長倫理領導力的生成提供肥沃的土壤。學前教育政策體系和管理機制應該更加注重教育的本質和目標,強調教育的人文關懷和社會責任,而不是僅僅追求管理效率和競爭優勢,應把園長從繁重的督導檢查、教育問責、評估考核中解放出來。此外,園長在工作中也常常面臨著各種來自政策、家長、社會、員工等方面的壓力和挑戰,教育行政管理者也應該展現出對園長的倫理領導,尊重與傾聽、支持與理解園長,提供一個倫理領導的模范。

倫理的根基在于主體內在的道德修養,園長自身也需要做出道德努力。在倫理個體維度,園長可通過讀書、師賢、篤行、內省等方式不斷提高自身內在的道德修養。[82]在倫理管理者維度,園長應時刻將教育的使命和價值置于首位,積極倡導幼兒教育的倫理規范和原則,關心兒童的生命成長,兒童的可持續發展、多樣性發展以及自由與全面發展。在管理與交往中,園長應踐行公正、平等和人文關懷的精神,積極承擔道德榜樣的使命,以自身的生動實踐引導教師更好地理解和認同教育的倫理價值。在當前的教育環境中,園長還需要富有道德勇氣,敢于挑戰管理主義和商業主義的觀念,堅守教育的底線和原則。

(二)發揮園長的倫理領導力,營造良好的倫理氛圍

幼兒園教師的職業道德受到所處工作環境的倫理氛圍的深刻影響,良好的幼兒園倫理氛圍有助于提高教師的職業道德素養。園長是營造幼兒園倫理氛圍的關鍵人物,可通過設定共同的發展愿景、確立核心價值、創建道德共同體、樹立道德榜樣等方式營造積極的倫理氛圍。首先,園長應與教職工共同制定園所發展愿景和目標,并且自身對此愿景具有強烈的渴望并努力追尋,以激發全體教職工為實現愿景而行動,確保共同的教育使命深深根植于每一位教職工的內心。其次,園長還應圍繞幼兒教育的根本目的與道德內涵,確立幼兒園的核心倫理價值。關懷、重視規則、利他被認為是倫理氛圍的核心指標。[83]園長可通過走近和傾聽教師和兒童,了解其需求和關切,提供適宜的幫助和支持,在園內建立相互關心的氛圍;通過建立保護兒童、教職工等相關者利益的規則,并及時糾正違反規則的行為,以營造遵守規則的氛圍;通過強調團隊合作和共享精神,倡導同事、師幼、幼兒之間的相互支持和幫助,鼓勵關注他人的需求和福祉,營造利他型的氛圍。最后,園長應以真誠、公正、信任、尊重和人道的方式對待教職工、兒童、家長等利益相關者,發揮榜樣的力量,感染、激發教師的倫理信念。

此外,幼兒園倫理氛圍的形成也與幼兒園教師的生存境遇息息相關。[84]“無條件地否認個人合理利益的‘道德’是極其不道德的”,[85]減緩幼兒園教師的工作壓力,維護幼兒園教師的合理權利,保障幼兒園教師的安全穩定和物質報酬作為一種前提和背景,能夠增強教師對自身職業理想追求的動力,對保教工作中道德信息的覺察,進而促進幼兒園倫理氛圍向更高水平發展。

(三)開展職業道德養成活動,促進幼兒園教師道德認同發展

研究結果表明,低道德認同者,其職業道德受到園長倫理領導力和幼兒園倫理氛圍的影響更強,但其既有可能是隨著高倫理領導力和積極倫理氛圍而更高,也有可能隨著低倫理領導力和消極倫理氛圍而更低;而高道德認同者,因其內在的道德激勵力量,職業道德水平普遍高于道德認同度低者。因而,在幼兒園教師職業道德建設中,應將提升其道德認同水準作為一項重要任務對待。可以組織形式多樣的職業道德養成活動,提升幼兒園教師的道德認同水平。第一,“認同”是個體學習行為內化的過程及其結果,而“內化”的前提是合理的認識。但當前,教師對職業道德價值的認識還存在局限與誤區,有的教師只是把職業道德看成是約束自己行為的異己力量,對其抱有抵觸情緒,未充分認識到職業道德對實現教育目標、帶來工作成就感的建設性力量。也有的教師僅將職業道德理解為空洞、抽象的原則,而忽視具體的保教行為中的道德意味。因此,首先應開展職業道德教育,讓教師認識到職業道德的價值以及具體工作行為的道德涵義,幫助教師建立扎實的道德認同知識體系。其次,“認同”是在特定社會場景中完成的。認同常常出于對他人有吸引力的行為的欣賞,產生做出同他人一致的行為的意愿。所謂“見德思齊”,“見德”是“思齊”的前提。因此,園長和同事經常性地表現出符合倫理規范的行為、幼兒園良好的倫理氛圍,都能為幼兒園教師道德認同提供內源性動力。再次,應鼓勵幼兒園教師定期進行道德實踐反思,引導其思考自己的專業行為和日常生活行為是否符合道德標準,以不斷地約束自己以“道德的人”的方式行事。最后,應提供合理的激勵與關懷,一方面,積極引導幼兒園教師感知專業和生活中的隨機性道德回報,幫助教師找到“做道德的人、以符合道德的方式做事”的樂趣和成就感,激發他們對道德的熱情;同時,可以通過授予高道德表現者榮譽稱號、表彰等方式,激發幼兒園教師的榮譽心,增強幼兒園教師的道德認同感。

注釋:

①倫理領導力(ethical leadership),又稱“倫理型領導”,當強調其作為一種領導風格時,更傾向于用“倫理型領導”;當強調倫理領導水平時,更傾向于用“倫理領導力”,如原理(2013)、劉蘭華(2014)等。

參考文獻:

[1]魏淑華,王琦.幼兒教師職業道德的基本特征與維度構建[J].濟南大學學報(社會科學版),2014,24(4):60-64.

[2]左志宏,邱曉虹,夏婷,等.幼兒園教師專業倫理決策的內隱態度[J].教育發展研究,2022,42(24):77-84.

[3]EISENBERG L. The ethics of intervention: acting amidst ambiguity[J]. Journal of Child Psychology and Psychiatry,1975,16(2):95.

[4][12]TIRRI K, HUSU J. Care and responsibility in “the best interest of the child”: relational voices of ethical dilemmas in teaching[J]. Teachers & Teaching,2002,8(1):65-80.

[5]VASCONCELOS T. Children’s spaces as a site for ethical practices: a “school as a tree” in an economically impoverished neighbourhood[J]. International Journal of Early Years Education,2006,14(2):169-182.

[6][10]肖明玉,王鑫強.幼兒園教師職業行為現狀及相關影響因素調查[J].教育學術月刊,2021(9):92-97+104.

[7]ZHANG J, CLARK M R, HSUEH Y, et al. Free play and “loving care”: a qualitative inquiry of Chinese kindergarten teachers’ professional ethics[J]. ECNU Review of Education,2022,5(4).

[8]張地容,楊曉萍.論幼兒園教師專業倫理的實踐困境與路徑選擇[J].中國教育學刊,2014(05):99-102.

[9]張麗敏,葉平枝,李觀麗.公共話語中的幼兒園教師形象——基于網絡媒體新聞的內容分析與話語分析[J].學前教育研究,2020(03):16-30.

[11][57][62]魏淑華,王琦.幼兒園教師心理健康與職業道德的關系:一個有中介的調節模型[J].學前教育研究,2018(03):13-24.

[13][14][15][16]左志宏.幼兒園教師職業道德[M].北京:北京師范大學出版社,2014:43,42,69,90-91.

[17][28][67][72]ENWEREUZOR I K, ONYISHI I E, ALBI?鄄OPARAOCHA F C, et al. Perceived leader integrity as a mediator between ethical leadership and ethical climate in a teaching context[J]. BMC Psychology,2020,8(1):52.

[18]ENDERLE G. Some perspective of managerial ethical leadership[J]. Journal of Business Ethics,1987,6(8):657-663.

[19][34][51]BROWN M E, TREVI?譙O L K, HARRISON D A. Ethical leadership: a social learning perspective for construct development and testing[J]. Organizational Behavior & Human Decision Processes,2005,97(2):117-134.

[20]TREVINO L K, HARTMAN L P, BROWN M. Moral person and moral manager: how executives develop a reputation for ethical leadership[J]. California management review,2000,42(4):128-142.

[21]BROWN M E, TREVI?譙O L K. Ethical leadership: a review and future directions[J]. The Leadership Quarterly,2006,17(6):595-616.

[22]原理.基于儒家傳統德性觀的中國本土倫理領導力研究[J].管理學報,2015,12(1):38-43.

[23]薩喬萬尼.道德領導:抵及學校改善的核心[M].馮大鳴,譯.上海:上海教育出版社,2002:42.

[24]郅庭瑾.成為倫理型的校長[J].教育發展研究,2007(02):16-20.

[25][32]楚紅麗,方曉樂.中小學校長道德領導對教師工作投入的影響研究:工作價值觀的調節作用[J].教育學報,2017,13(6):60-68.

[26]徐金海.中小學校長領導倫理審視[J].教育研究,2017,38(11):50-55.

[53]毛江華,張光磊,章發旺.倫理型領導與道德污名工作對下屬道德情緒和親社會行為的交互影響[J].南開管理評論,2020,23(3):132-140.

[27][36]ERANIL A K, ?魻ZB?魵LEN F M. Relationship between school principals’ ethical leadership behaviours and positive climate practices[J]. Journal of Education & Learning,2017,6(4):100-112.

[29]PHETSOMBAT P, NA?鄄NAN K. A causal model of ethical leadership affecting the organizational citizenship behavior of teachers in the office of the basic education commission[J]. Sustainability,2023,15(8):6656.

[30]GUO F, XUE Z, HE J, et al. Ethical leadership and workplace behavior in the education sector: the implications of employees’ ethical work behavior[J]. Frontiers in Psychology,2023,13:1040000.

[31][54]張森,毛亞慶,于洪霞.校長道德領導對教師建言的影響:領導—成員交換的中介作用[J].教師教育研究,2018,30(1):49-55+71.

[33]BANDURA A. Social?鄄learning theory of identificatory processes[A]//Goslin D A. Handbook of socialization theory and research[C]. Chicago, IL: Rand McNally & Company,1969:213-262.

[35]DICKSON M W, SMITH D B, GROJEAN M W, et al. Ethical climate: the result of interactions between leadership, leader values, and follower values[J]. The Leadership Quarterly,2001(12):1-21.

[37][42]SALANCIK G R, PFEFFER J. A social information processing approach to job attitudes and task design[J]. Administrative Science Quarterly,1978,23(2):224-253.

[38][58][76][83]VICTOR B, CULLEN J B. The organizational bases of ethical work climates[J]. Administrative Science Quarterly,1988,33(1):101-125.

[39][84]洪秋蕓,曾曉瀅,虞永平.我國幼兒園倫理氛圍發展現狀與差異分析[J].學前教育研究,2022(10):1-17.

[40]馬璐,杜明飛.組織倫理氛圍與員工反倫理行為關系的實證研究[J].預測,2014,33(2):38-43.

[41]PETERSON D K. Deviant workplace behavior and the organization’s ethical climate[J]. Journal of Business & Psychology,2002,17(1):47-61.

[43]ZHANG N, ZHANG J. Chinese insurance agents in“bad barrels”: a multilevel analysis of the relationship between ethical leadership, ethical climate and business ethical sensitivity[J]. Springerplus,2016,5(1):2078.

[44]SHIN Y, SUNG S Y, CHOI J N, et al. Top management ethical leadership and firm performance: mediating role of ethical and procedural justice climate[J]. Journal of Business Ethics,2015,129(1):43-57.

[45]SCHAUBROECK J M, AVOLIO B J, LINDA K, et al. Embedding ethical leadership within and across organization levels[J]. Academy of Management Journal,2012,55(5):1053-1078.

[46]BIRTCH T A, CHIANG F F T. The influence of business school’s ethical climate on students’ unethical behavior[J]. Journal of Business Ethics,2014,123(2):283-294.

[47]班杜拉.社會學習理論[M].陳欣銀,李伯黍,譯.北京:中國人民大學出版社,2014:169.

[48][60]AQUINO K, REED A. The self?鄄importance of moral identity[J]. Journal of Personality and Social Psychology,2002,83(6):1423-1440.

[49]JORDAN J, MULLEN E, MURNIGHAN J K. Striving for the moral self: the effects of recalling past moral actions on future moral behavior[J]. Personality and Social Psychology Bulletin,2011,37(5):701-713.

[50][78]占小軍,陳穎,羅文豪,等.同事助人行為如何降低職場不文明行為:道德推脫的中介作用和道德認同的調節作用[J].管理評論,2019,31(4):117-127.

[52]ZHU W C, ZHENG X M, HE H W, et al. Ethical leadership with both “moral person” and “moral manager” aspects: scale development and cross?鄄cultural validation[J]. Journal of Business Ethics, 2017,158(2):547-565.

[55][56]溫忠麟,劉紅云.中介效應和調節效應方法及應用[M].北京:教育科學出版社,2020: 62,61.

[59]黃丹.倫理型領導、組織倫理氛圍與員工幸福感的關系研究[D].成都:西華大學,2020:54-55.

[61]遲毓凱.人格與情境啟動對親社會行為的影響[D].上海:華東師范大學,2005:171-172.

[63]孫現茹.幼兒教師專業理念與師德的現狀與對策研究[D].新鄉:河南師范大學,2017:23-25.

[64]朱美玲.幼兒園教師的師德研究[D].武漢:華中師范大學,2017:24-28.

[65]方杰, 溫忠麟. 基于結構方程模型的有調節的中介效應分析[J].心理科學,2018,41(2): 453-458.

[66]王冬冬,何潔.德行領導與組織變革承諾:涓滴效應[J].管理工程學報,2019,33(1):23-29.

[68]蘆青,宋繼文,夏長虹.道德領導的影響過程分析:一個社會交換的視角[J].管理學報,2011,8(12):1802-1812.

[69]王震,許灝穎,宋萌.“說話算話”的領導讓下屬更效忠:中國傳統“報”文化視角下的領導言行一致與下屬忠誠[J].管理評論,2018,30(4):106-119.

[70]遲希新.校長道德領導力的提升路徑[J].人民教育,2014(10):34-37.

[71]VAN ASWEGEN A S, ENGELBRECHT A S. The relationship between transformational leadership, integrity and an ethical climate in organisations[J]. South African Journal of Human Resource Management,2009,7(1):1683-7584.

[73]張軼楠,蘇偉琳.基層公務員倫理行為的提升策略:基于倫理型領導的視角[J].中國行政管理,2023(02):61-68.

[74]YANG M J, LUU T T, HOANG G. Can ethical climate and ethical self?鄄efficacy channel ethical leadership into service performance? A multilevel investigation[J]. International Journal of Hospitality Management,2023,114:103548

[75]魏峰,王藝霏,李然.倫理領導影響員工工作結果的“滴漏模型”——關懷型倫理氛圍的調節作用[J].財經論叢,2019(11):91-101.

[77]梁明月,劉爭先.德育助推:關照道德直覺的德育實踐[J].教育發展研究,2022,42(4):35-39+84.

[79]余凱,逄世龍.現代學校治理視域下校長的價值選擇[J].中國教育學刊,2022(08):13-18.

[80]李莉.教育公正:超越管理主義的教育制度倫理原則[J].湖南師范大學社會科學學報,2008 (03):27-30.

[81]托馬斯·J.薩喬萬尼.校長學:一種反思性實踐觀[M].張虹,譯.上海:上海教育出版社,2004:7-8.

[82]承澤恩.職業幸福視域下的教師自我道德修養[J].教育科學研究,2022(05):74-79.

[85]王杰,張戀.幼兒園教師師德培訓的現狀與困境[J].教育現代化,2016,3(40):91-92.