“郵”學行動:基于茶文化的美育研學新實踐

一、緣起:審視現(xiàn)狀分析思策

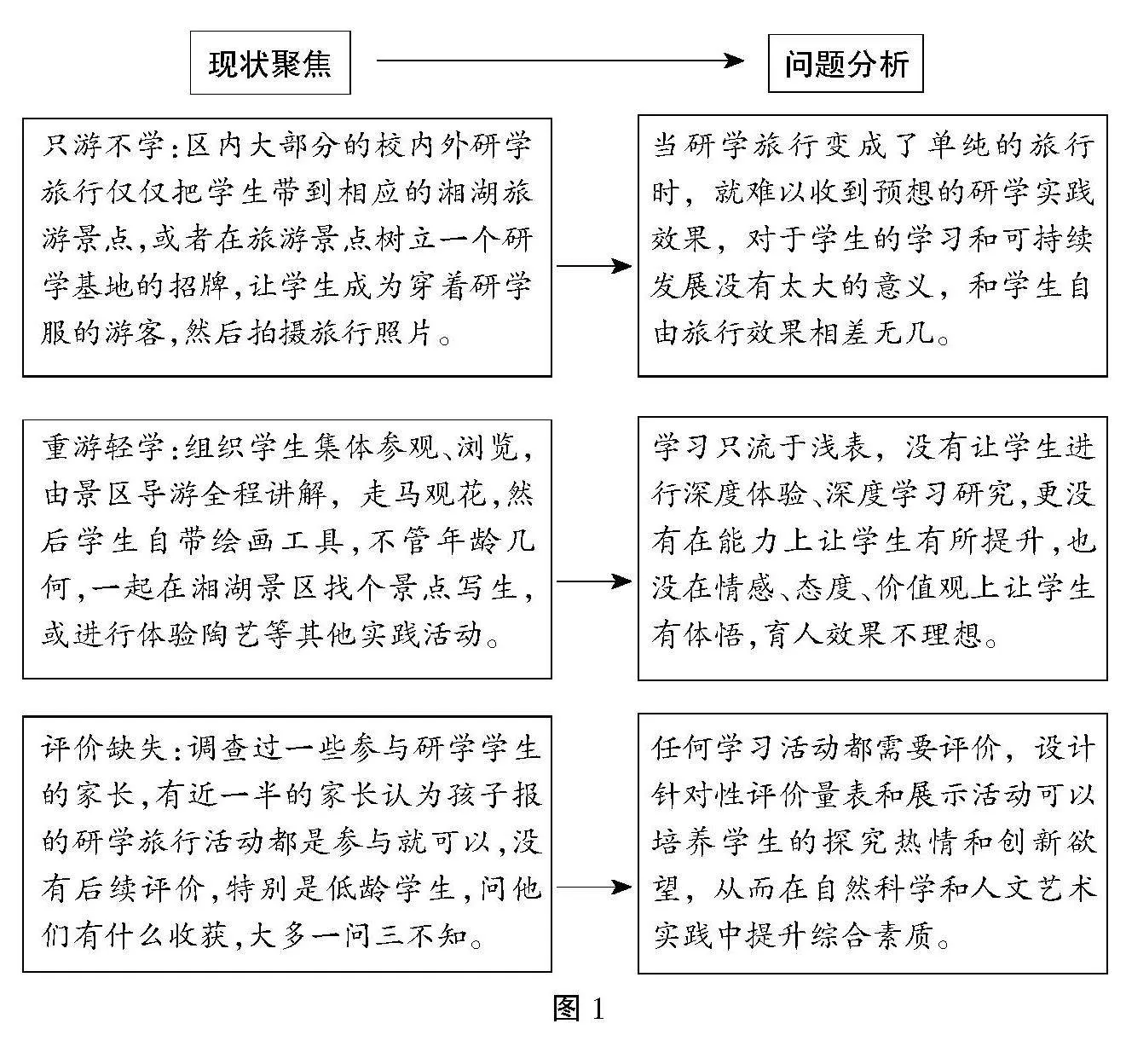

研學可以兼顧“研究性學習”和“實踐性體驗”,對學生身心成長有非常積極的作用。隨著“雙減”政策的施行,身邊校內外的研學活動扎堆出現(xiàn),但很多研學活動總覺得缺少了什么。經過調查,筆者認為主要存在這樣的問題(見圖1)。

針對類似這樣游而不學、學而不研的普遍現(xiàn)象,筆者帶領湘湖少兒郵社學生借助郵文化開展了湘湖茶文化美術研學實踐活動。郵票助力美術研學的優(yōu)勢在于:

(一)郵票適合學生進行美術研學實踐

郵票素有“國家名片”之稱。方寸之間的小小郵票是包羅萬象的博物館、容納豐富知識的小百科。當把一枚郵票放在學生眼前時,學生的好奇心會油然而生,會通過多種方式來了解郵票上的內容。這時候只要教師稍加點撥,學生就能把郵票畫面內容、郵票的設計特點、郵票設計背景以及這枚郵票的設計者探究得一清二楚。結合研學內容選擇具體郵票輔助學生自主學習,可以提升學生的審美能力和美術研學能力。

(二)茶文化郵票發(fā)行資源豐富

中國郵政發(fā)行了眾多茶文化郵票。一枚枚茶主題郵票記錄了中國人對茶館、茶歌、茶畫、茶器、茶詩、茶書、茶史等的鐘愛之情。

宜興紫砂壺主題郵票:第一枚為三足圓壺,為明代紫砂壺藝大師時大彬創(chuàng)作;第二枚為四足方壺,為清代陳鳴遠所作;第三枚為八卦束竹壺,出自清朝嘉慶年間制壺大匠邵大亨之手;第四枚為提壁壺,是現(xiàn)代紫砂大師顧景舟的得意之作。這套郵票將陶壺、詩句、書法、金石融于方寸之中,頗具中華文化的神韻。郵票上四把陶壺在形制上有圓壺、方壺、提梁壺,反映了紫砂陶藝的主要風格和造型。

中國茶葉主題郵票:由我國著名郵票設計家任宇設計,這四枚郵票沒有對茶葉品種進行直接描述,而是從茶樹、茶圣、茶器、茶會四個畫面著重刻畫了中國茶文化源遠流長的悠久歷史和博大精深的豐富內涵,旨在弘揚中國茶文化并進一步振興國茶,以郵票這張國家名片搭建中國和世界各地進行茶文化交流與茶經貿活動的橋梁。

香港“茗藝”特別郵票:香港發(fā)行了一套以“香港茗藝”為主題的特別郵票。這套郵票的特別之處就是郵票本身帶有茶香味,只需在郵票表面輕輕一刮,便會產生茶的清香。

中國傳統(tǒng)茶樓主題郵票:澳門發(fā)行了一套以“中國傳統(tǒng)茶樓”為題材的郵票,共四枚,每枚面值2元,四連印的格式,描畫了一間茶樓大廳“賞鳥”“戲童”“賣報”“品茗”的四種景象。

臺灣茶葉郵票小全張:一共五枚,分別為包種茶、鐵觀音、紅茶、烏龍茶、東方美人茶。每枚郵票圖案下方呈現(xiàn)新鮮茶葉及茶湯,背景是產地著名景觀。小全張版以飲茶情境鋪陳,表現(xiàn)茶文化之美。

據統(tǒng)計,中國現(xiàn)在發(fā)行的關于茶文化的特種郵票、紀念郵票和個性化郵票有一百余種,上面列舉的只是其中具有代表性的幾種。中國的茶文化承載著幾千年的中華文明,積厚流光。郵票從方寸視角傳播茶文化。筆者帶領學生借“郵”研“茶”,推動茶文化傳播,讓茶香伴隨郵香,浸潤學生心田。

二、操作定義

“郵”學行動:學科實踐中,筆者帶領學生走出課堂,以郵促探、以郵促賞、以郵促學、以郵促創(chuàng),利用湘湖得天獨厚的自然和人文環(huán)境,開展基于“茶文化”的美育浸潤研學實踐,培養(yǎng)學生的審美創(chuàng)造能力和人文精神。

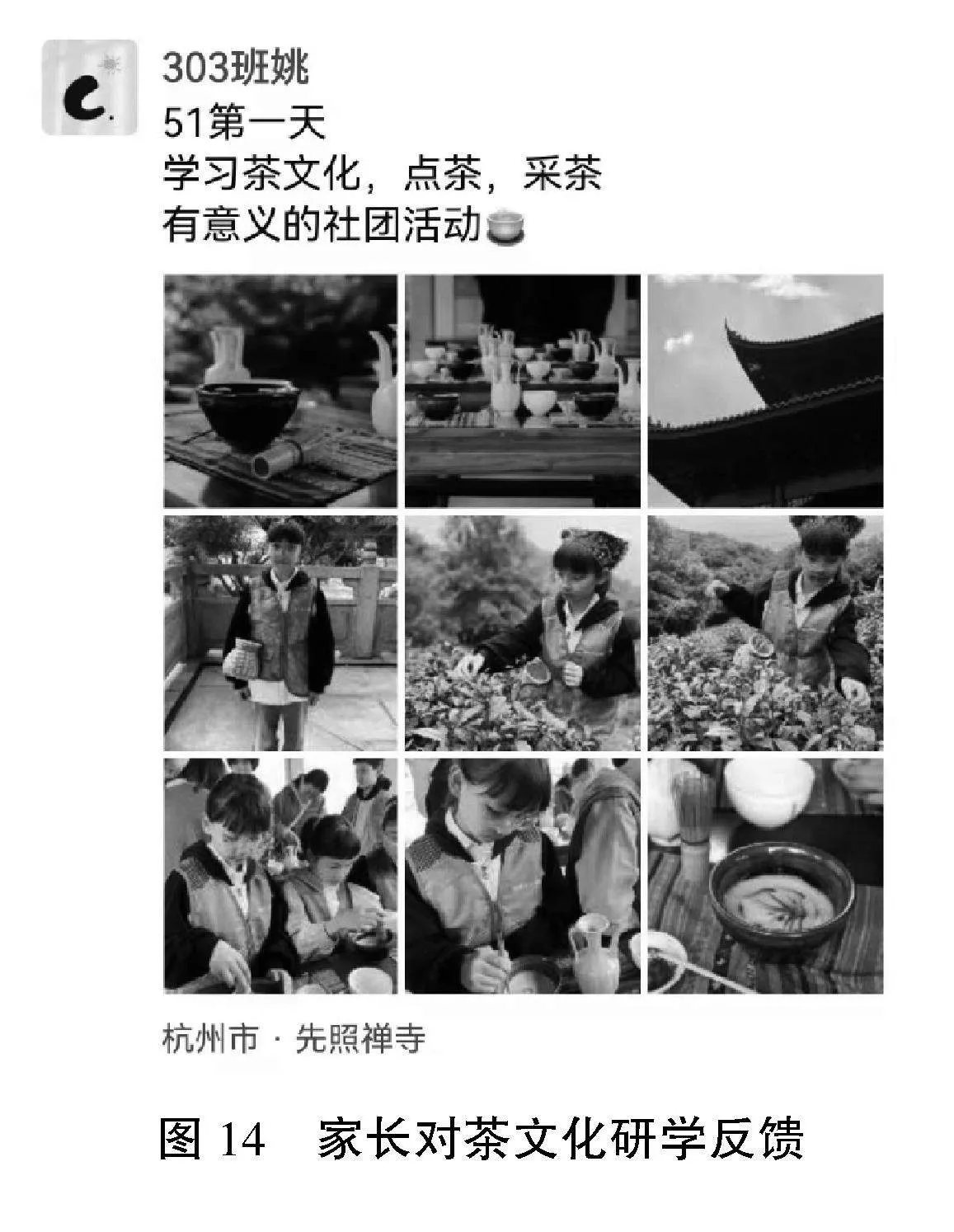

“郵”學行動美育研學操作范式:基于茶文化的美育研學實踐如何開展才能讓每一位學生有所收獲,筆者在實踐研究中整理了“郵”學行動美育研學操作范式,把湘湖美育研學分為研前學、研中學和研后學這樣三個時段展開。研前學,要為研中學和研后學奠定基礎;研中學,可以設置任務驅動式的項目化研學,以任務為線索設計過程性評價,引導學生深入研學;研后學,通過作品產出和展覽讓學生體會到研學課程的成就感。在實踐過程中,筆者注重學生的主體地位和體驗感,通過各種茶文化郵品激發(fā)學生的積極性與內驅力。(見圖2)

三、實踐:基于茶文化的美育研學新實踐

(一)以郵促探——在賞析郵票內容中探茶文化之源

中國是茶文化的發(fā)源地,那中國最早的茶葉發(fā)源地在哪里,家鄉(xiāng)的湘湖龍井又有怎樣的歷史,值得學生探究。為了使學生更好地開展探究活動,筆者教學中給學生下發(fā)了一枚中國郵政發(fā)行的茶文化主題郵票《茶樹》(圖略)。

《茶樹》郵票介紹:這枚郵票中的茶樹是生長在云南瀾滄江邊邦崴村的一棵古茶樹,已有一千多年樹齡,樹徑約9 m,至今仍生機盎然。這棵茶樹可以證明茶葉起源于中國。

1.探中國茶葉之源

筆者在向學生簡單介紹此枚郵票后,啟發(fā)學生欣賞并自由提問。學生產生了很多問題:為什么這棵樹可以證明茶葉起源于中國?有比這棵茶樹年齡更大的茶樹嗎?為什么選擇此茶樹作為郵票設計圖案之一?茶樹最多可以存活多少年?……

通過翻閱書籍和網絡查找,學生發(fā)現(xiàn)這棵茶樹是稀世珍寶,并不是因為這棵樹的年齡最大,而是因為這棵樹是布朗族先民馴化培育的產物,它填補了世界茶樹發(fā)展史中茶樹從野生型到栽培型之間作為過渡型的一個重要環(huán)節(jié),是茶樹發(fā)源地在中國的物證,是中國源遠流長茶文化的歷史縮影。

2.探湘湖龍井之源

“茶圣”陸羽在《茶經》中盛贊“茶,浙東越州上”。作為越州茶的產地之一,蕭山種茶、采茶、制茶歷史悠久,曾以茗山茶、湘湖旗槍、浙江龍井等名稱出現(xiàn)在茶文化中。為了更好地了解湘湖龍井的歷史,學生對湘湖龍井做了一個小調查。

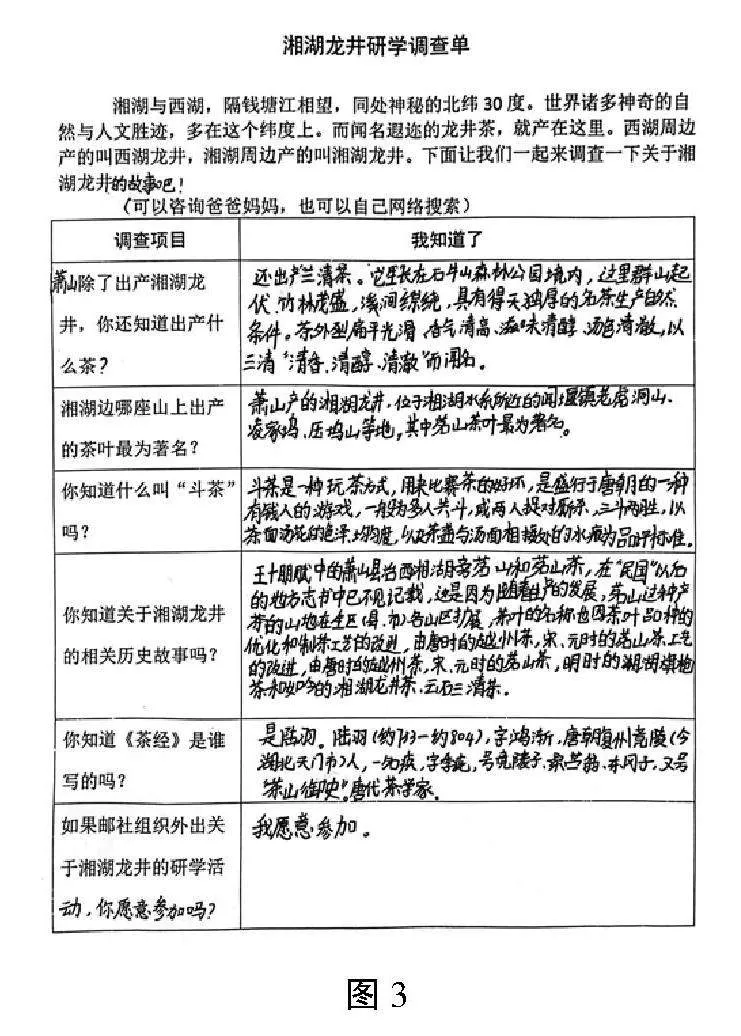

湘湖龍井前身為宋代的“茗山茶”,原因是在湘湖邊有座山叫“茗山”,其早在宋代就以“山多茗”而家喻戶曉。同時,宋代斗茶地就有一處在茗山。通過咨詢身邊長輩和借助網絡資源,學生完成了湘湖龍井研學調查單(見圖3)。

通過調查,學生了解了湘湖茗山,知道了什么叫斗茶,了解了關于湘湖龍井茶的眾多傳說故事,激發(fā)了探究湘湖龍井茶的興趣。

(二)以郵促賞——在解讀郵票形式中賞茶文化之美

明清《蕭山縣志稿》記載:“湘湖諸山,俱產茶葉。”風光秀麗的湘湖山水孕育了湘湖獨有的茶韻,茶園、茶葉養(yǎng)眼醉心。

《茶圣》郵票(圖略)介紹:郵票主體是一尊陸羽雕像,以中國茶葉博物館建筑和郁郁蔥蔥的茶園為背景。雕像表現(xiàn)的陸羽形體清瘦,服飾、頭飾采用當時一般文人打扮。

1.茶圣“郵”像

欣賞此枚郵票,筆者引導學生圍繞“茶圣是誰”“為什么陸羽被尊稱為‘茶圣’”兩個問題展開。郵票上的陸羽神情專注,右手拿著《茶經》,左手端著茶碗,腳上穿著山農穿的靴子,一位躬行實踐、對茶學有造詣的學者形象躍然紙上,這就是人們對“茶圣”形象的塑造。

之所以將其稱為茶圣,原因就是雕像右手上這本《茶經》,此書是世界現(xiàn)存最早最全面介紹茶的專著,全書分上、中、下三卷共十個部分,將唐代中期以前的茶葉歷史、產地、栽培、采制、煎煮、功效、飲用的知識、技術都做了闡述。現(xiàn)在《茶經》已被譯成英、日、俄等多國文字,流傳于世界各地。

2.茶園“郵”景

此枚郵票既展現(xiàn)了茶圣陸羽的風采,又展現(xiàn)了中國茶葉博物館和西湖龍井茶園的風貌,藝術構思巧妙。西湖龍井和湘湖龍井都生長于北緯30度。湘湖被群山環(huán)抱,氣候溫和,土質微酸,非常適宜茶葉生長。好山好水出好茶,無論是否茶季,湘湖邊的茶園都是令人向往之地。

(1)茶園郵票欣賞

中國郵政1994年發(fā)行《武夷山》特種郵票,丹山碧水,描繪了“茶中狀元”武夷巖茶(大紅袍)的原產地風景;2004年茶葉節(jié)發(fā)行的“揚子江中水,蒙頂山上茶”四川雅安主題郵票,描繪了信陽毛尖產地……研學實踐中,筆者帶領學生通過欣賞郵票了解了具有代表性的地方茶園風景。

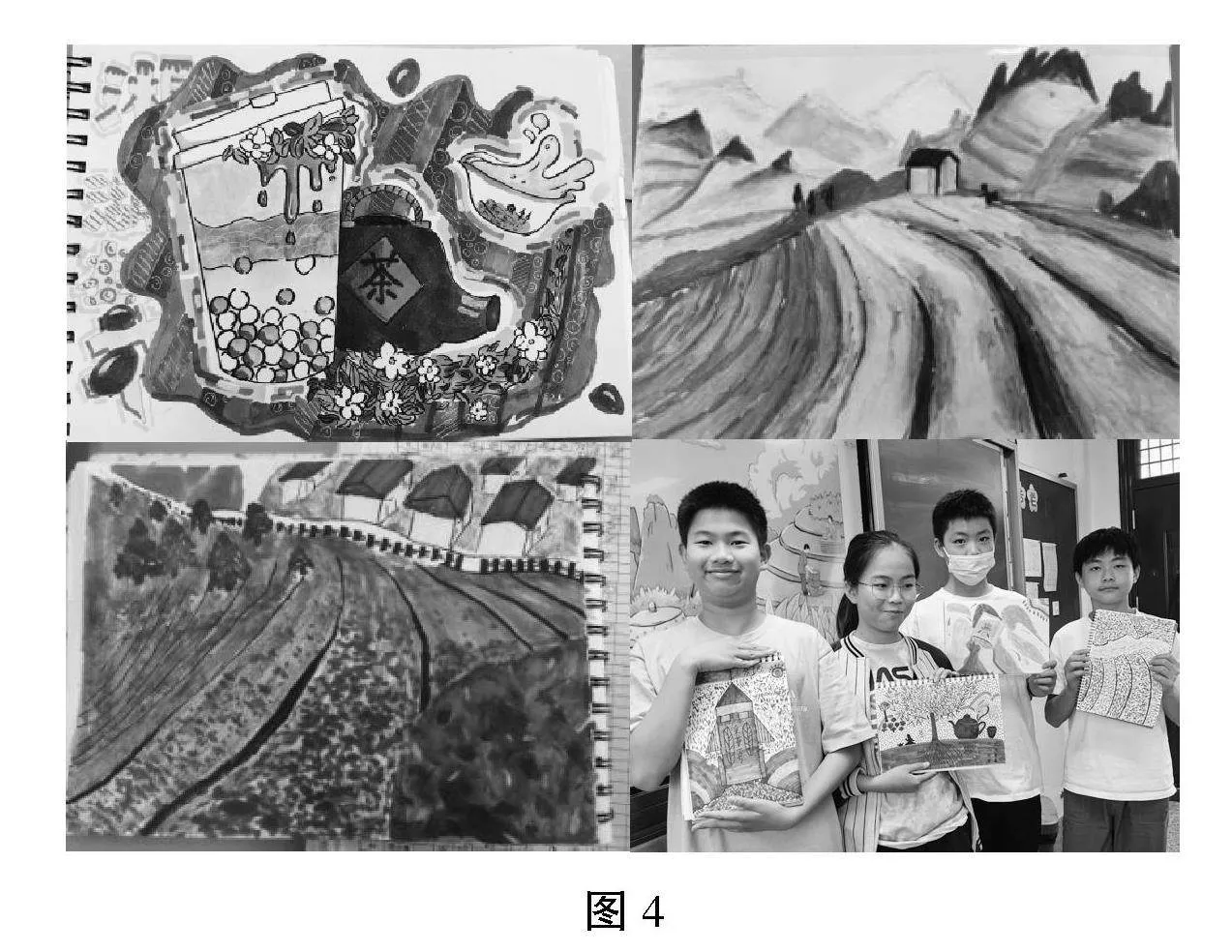

(2)茶園風光描繪

湘湖邊的茶山有很多,如石巖山、獅子山、茗山等,這些茶山上的茶園,有的是人工栽培養(yǎng)護,有的是野生狀態(tài)。學生周末在家長帶領下欣賞這些茶園。部分學生用畫筆描繪了湘湖茶園風光,并在描繪中融入了自己對茶的所感所思(見圖4)。

(3)茶園風景寫作

茶園是令人向往的。陽春三月,步入茶園,春色浸潤,滿眼綠色。鳥兒啼鳴的山間,茶農在茶林中采摘的身影那么和諧。歷史上文人雅士們愛茶,更有很多作家描繪茶園風景。學生筆下的文字中流露著他們對家鄉(xiāng)湘湖茶園風景的喜愛之情。下文是鮑梓宸同學寫的《石巖山茶園游記》:

湘湖邊的石巖山上有大片的茶園。山上的一覽亭邊有一個茶攤,可以品茶。每年的春天,我都隨家人登石巖山。泡一杯湘湖龍井,一縷醇香縈繞鼻尖,甜了味蕾醉了心。

來到湘湖石巖山茶園,不管走到哪個角落,都有一陣淡淡的清香縈繞著我。走在茶山半山腰,往下望,風景盡在眼底。茶山由一級級綠色的臺階組成,這些茶樹長得又嫩又綠,十分茂盛,葉子大小均勻。一陣風吹過,滿山的茶樹就翩翩起舞,美麗極了!

我沿著彎彎曲曲的小路來到了山頂。啊!好美啊!站在高高的山頂向遠方眺望,遠方的湘湖一期、二期、三期全景盡收眼底。更遠處的山間縈繞著一層霧靄,仿佛仙境。近處,茶園中那幾棵高大的松柏更讓我心曠神怡。我俯下身子,隨意地摘了一片茶葉。茶葉是橢圓的,葉邊是波浪形的,葉面稍凹,聞著有一縷清香,腦海中浮現(xiàn)了之前書上看到的關于朱元璋和云霧茶的故事。

黃昏時,我戀戀不舍地下山,回頭望著那沐浴在夕陽下的茶園。那里有茶農灑下的辛勤汗水,更承載著他們對美好生活的期望。

3.茶飲“郵”法

中國茶文化源遠流長。法門寺地宮出土的一套全銀茶具是了解唐代飲茶習俗的一面鏡子。

《茶器》郵票(圖略)介紹:圖中展示的是唐時人們用以碾碎茶葉的茶碾,它由錯金銀碾槽和銀碾輪(中有軸)組成,碾軸由執(zhí)手和圓輪組成。畫面以柔和高雅的淡灰色做底襯,烘托出了一件茶碾的金色光芒,璀璨奪目。

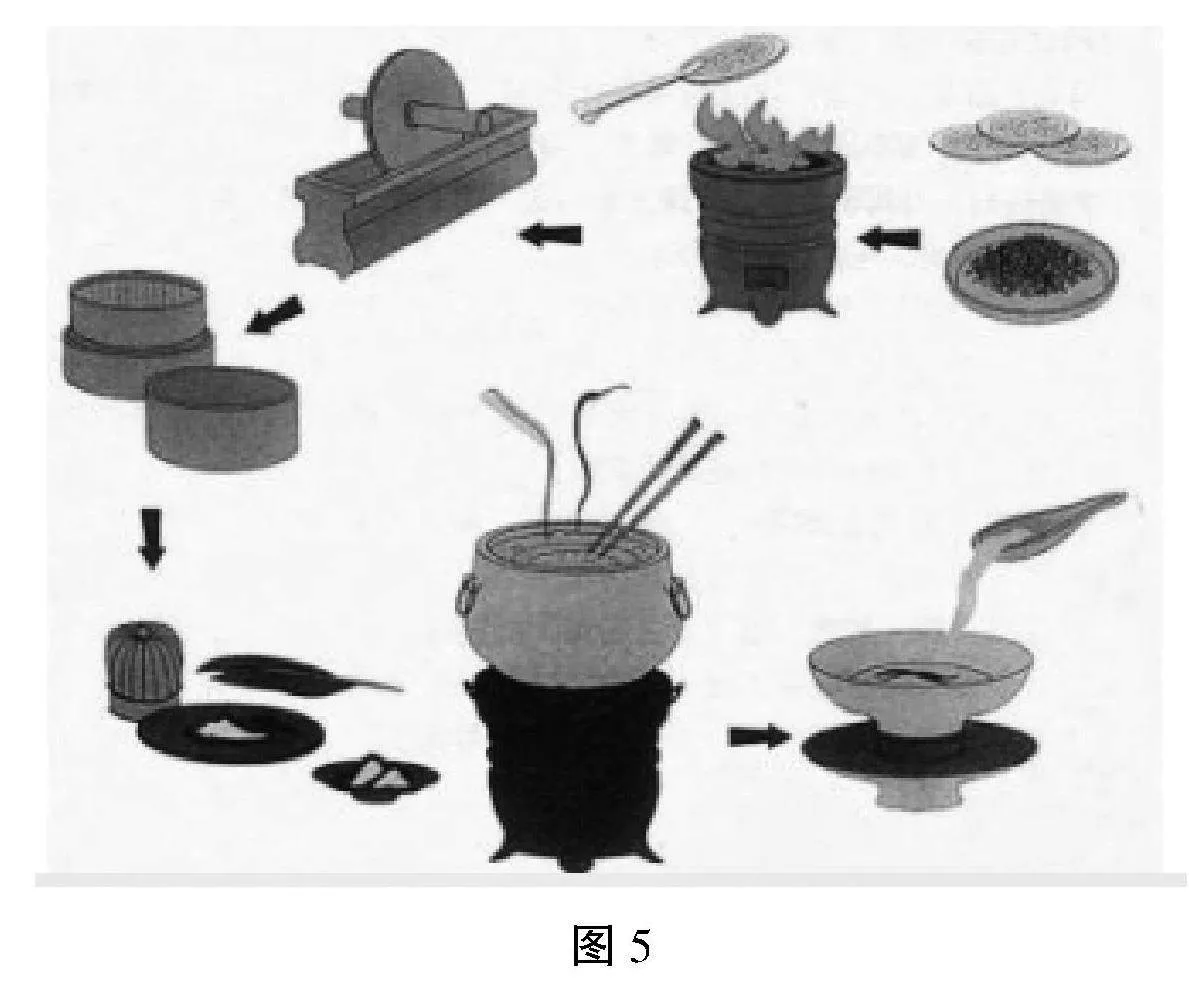

這枚《茶器》郵票讓現(xiàn)代人了解了唐代是將茶葉碾碎后飲用,啟發(fā)學生進一步了解中國的飲茶方式不同時期各有特點,相應地茶器也各有不同。大致可分三個階段:唐、宋和元明清。

(1)唐代喝茶方式:煎茶→茶碗

中唐以前,人們喜歡“煎茶”,即把茶葉放鍋中焙干,壓碎,篩成粉末,放到鍋里燒開,再加入蔥、姜、花椒、薄荷葉等,最后舀出,分到各個碗里(見圖5)。

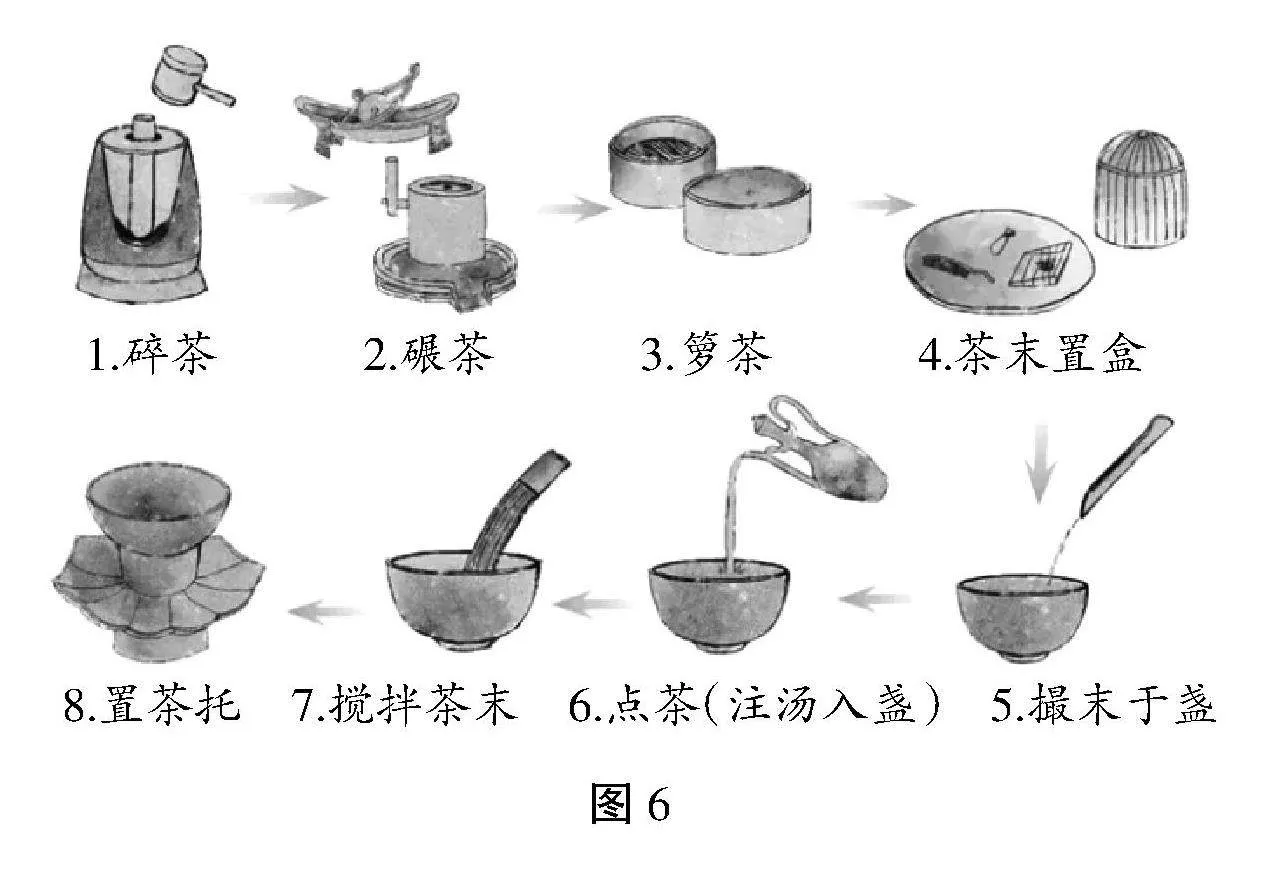

(2)宋代喝茶方式:點茶→建盞

茶興于唐而盛于宋。宋代的“點茶”,用小勺把茶末分到幾個碗里,沖入滾水,一邊沖一邊攪,快速攪動,讓茶末跟滾水充分混合,點泡后,茶湯的顏色呈乳白色。茶湯表面泛起的“湯花”能夠較長時間凝住杯盞內壁不動,俗稱咬盞(見圖6)。

(3)明代后喝茶方式:散茶→壺、盞

飲茶風尚發(fā)展到明代,發(fā)生了劃時代意義的變革。太祖朱元璋提倡不必將茶先壓成餅再碾成末,而是直接在壺或盞中沏泡條形散茶。這樣的飲茶方式使人們對茶的利用簡單而方便了。

(三)以郵促學——在勾連郵票主題中學茶文化之術

通過研前學,了解了家鄉(xiāng)湘湖龍井的歷史,通過欣賞中國茶葉郵票了解了中國幾千年的飲茶文化,學生研究湘湖龍井茶文化的興趣被進一步激發(fā)。這些知識和興趣的積累,為研中學奠定了基礎。

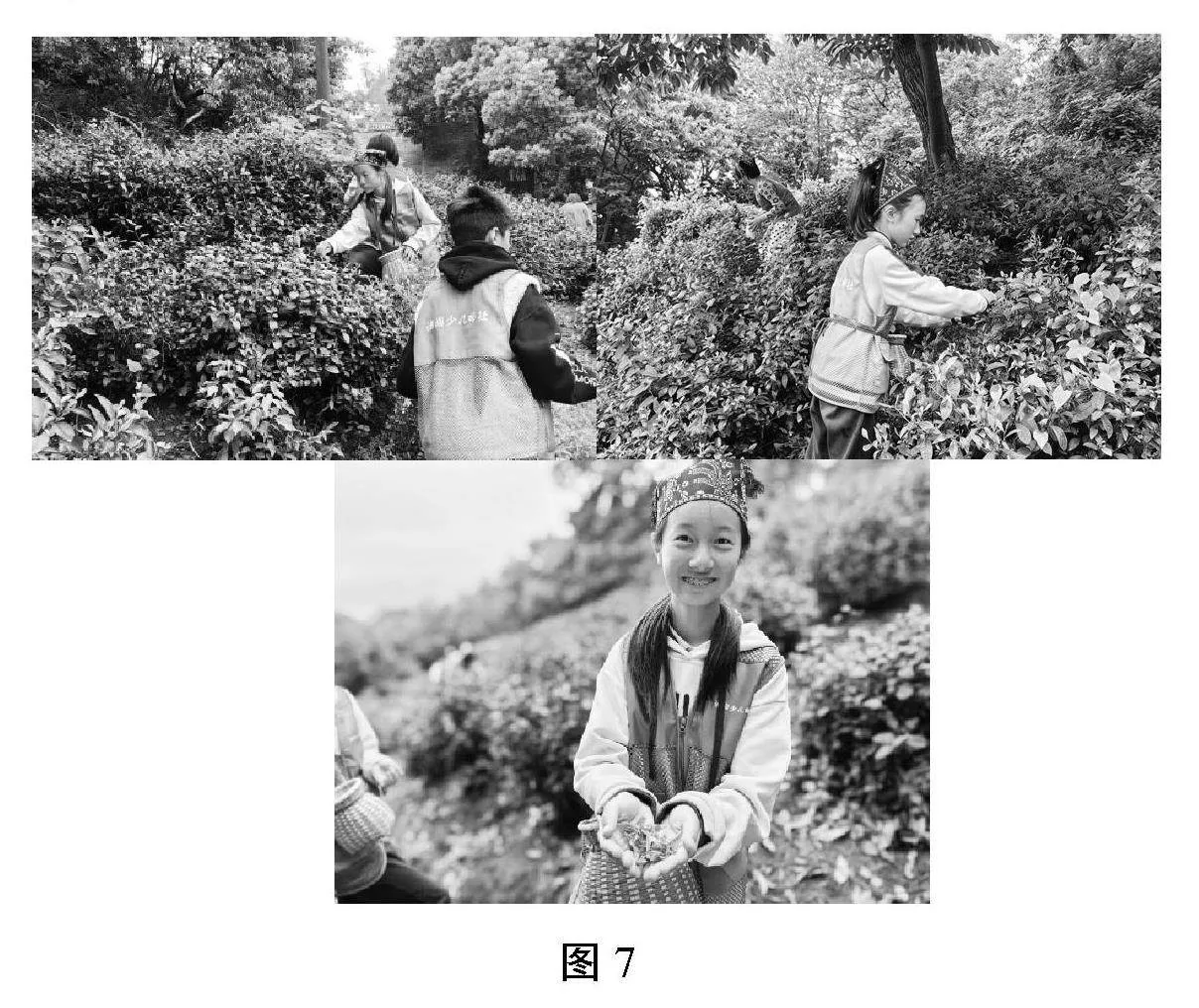

1.學采茶,享采摘之樂

為了讓學生實地體驗和感受采摘湘湖龍井茶,通過社團學生自愿報名,利用節(jié)假日,筆者帶領學生到湘湖邊石巖山體驗采摘湘湖龍井(見圖7)。為了給學生帶來真實感受,特意配備了采茶簍和頭巾。通過講解,學生知道了何為“一芽兩葉”和“一芽一葉”,還知道了茶葉采摘有“摘山”“摘茶”“采茶”等不同的叫法,種下了進一步了解茶文化的種子。

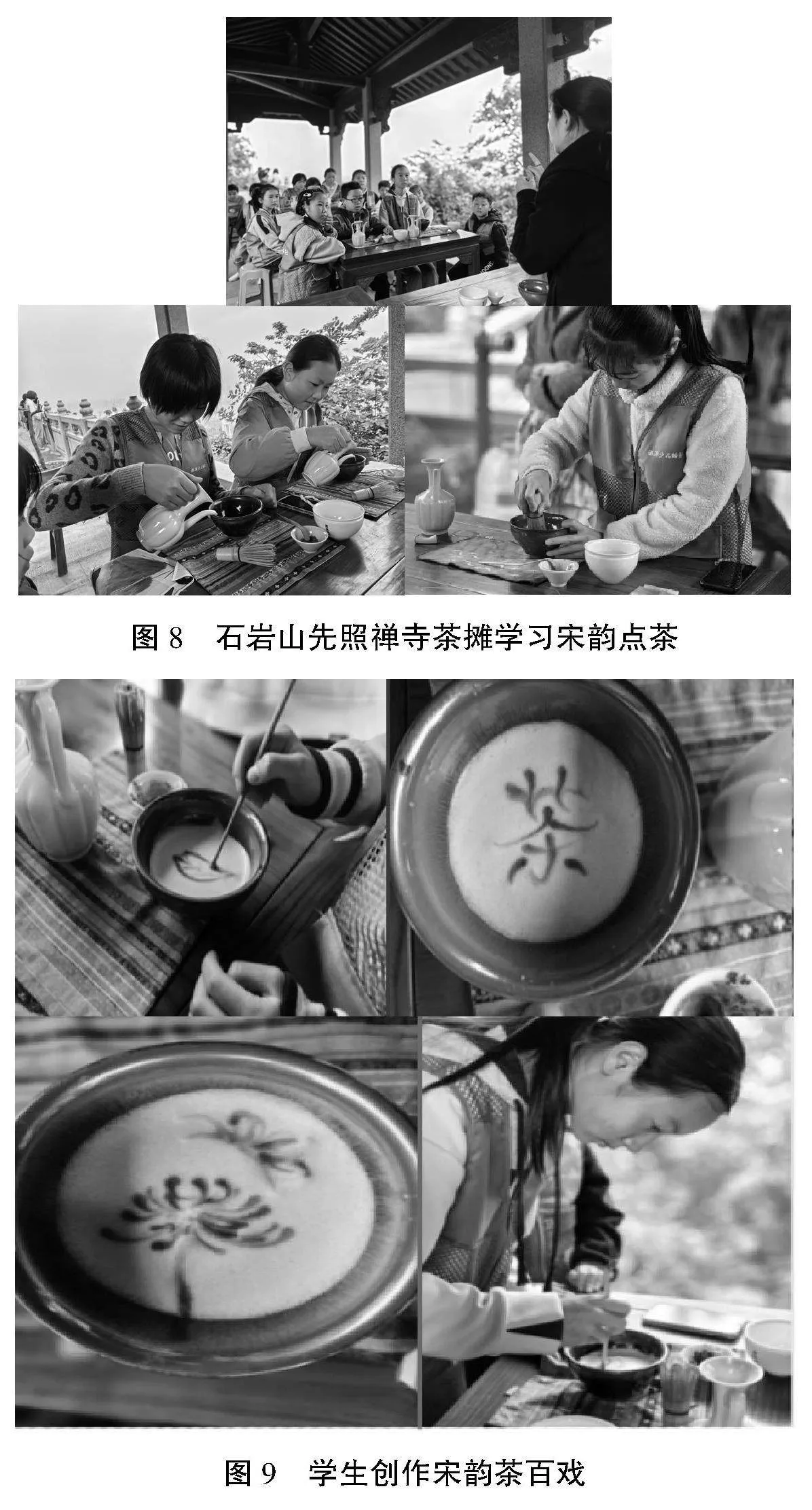

2.學點茶,品茶藝之美

為了使學生對茶文化有更進一步的感受,筆者邀請了中華茶道聯(lián)盟杭州理事會副秘書長、國家高級茶藝師、國家高級評茶員、蕭山技師學院茶道老師、慧慈茶修創(chuàng)始人妮子老師,給學生在湘湖邊石巖山先照禪寺邊的茶攤上教學宋韻點茶(見圖8)。

學生通過點茶了解了宋代飲茶習俗,認識了不同的茶器。個別學生第一次學習制作點茶,打出了綿密的茶泡沫,在自己打出的茶泡沫上繪畫茶百戲,畫得如癡如醉,畫完一幅,相互欣賞一下、點評一下,然后抹去重新打發(fā)出綿密的茶沫接著畫,并戲稱這個茶泡沫比A4紙張還滑溜、還好用(見圖9)。

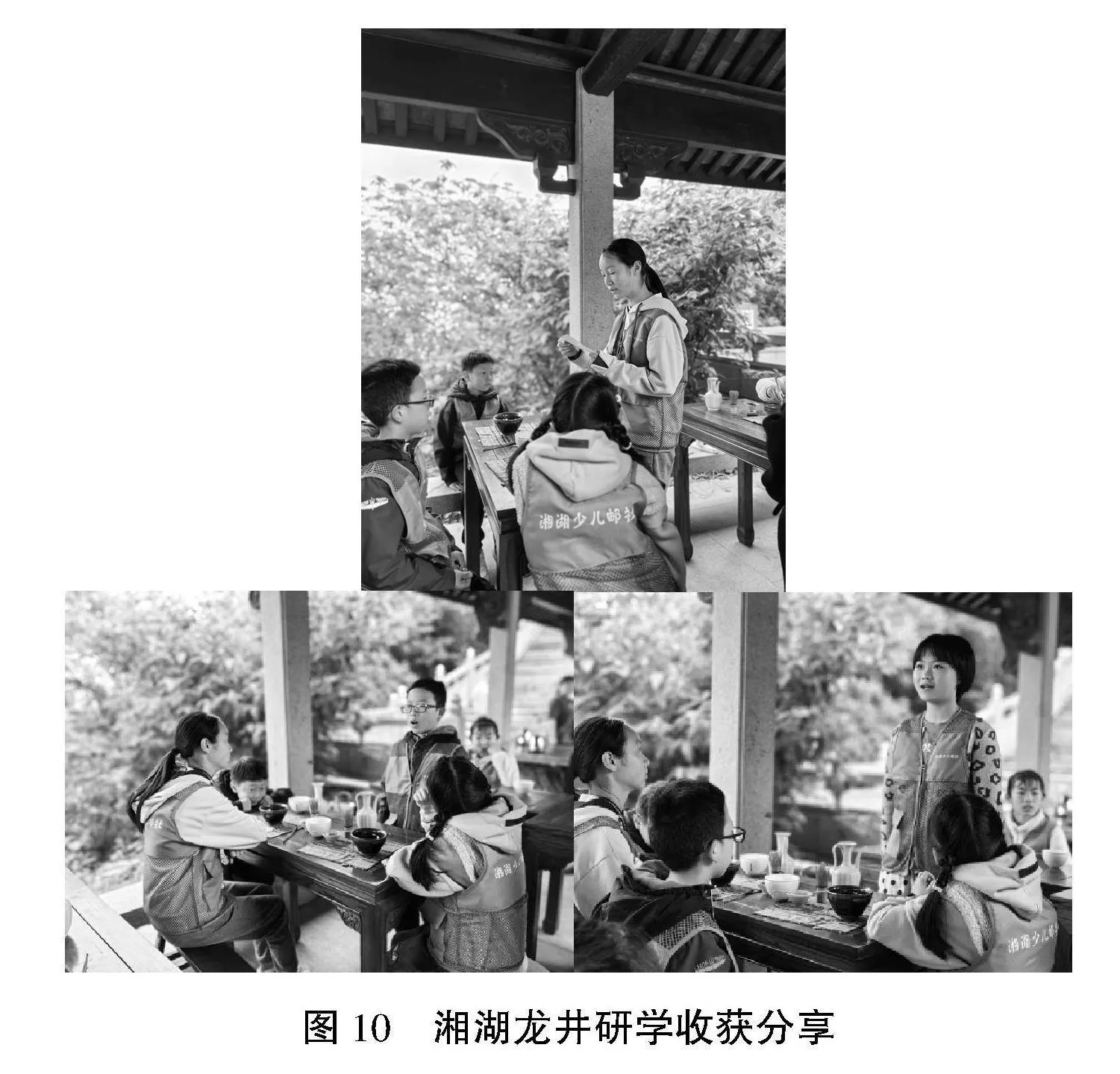

3.學誦茶,揚制茶匠心

實地研學結束后,學生分享自己搜集的關于茶文化的故事,交流自己的研學收獲。學生有分享茶文化歷史故事的,有分享身邊的茶文化故事的……(見圖10)。

黃××同學分享了自己的爺爺奶奶曾經承包湘湖邊一個山頭采茶制茶的故事。兩位老人一輩子生活在湘湖邊,靠著湘湖山頭的茶園養(yǎng)活了一家老小。從學生的分享中我們可以感受到這家人對湘湖茶園的濃厚情感。雖然現(xiàn)在年事已高不再從事茶園工作,但是他們對孫女的這次茶文化研學非常支持。秦×同學介紹了家中用茶待客的故事,特別講到了一次自己給一位叔叔倒茶,叔叔用手指敲擊桌面,一開始不理解,后來通過問詢家長和查找資料發(fā)現(xiàn)這其實是對倒茶人的一種感謝。場合不同,手敲擊的方法也不同。這個用手指敲擊桌面表示感謝的習俗緣起于乾隆時期……

這樣的分享不僅鍛煉了學生的口頭表達能力,使學生深入了解了茶葉背后的茶人茶事,也豐富了學生的湘湖龍井美術研學收獲。

(四)以郵促創(chuàng)——在理解郵票內涵中創(chuàng)茶文化之新

茶文化主題的藝術作品很多,茶與書、畫、歌、劇等藝術形式結緣很深。

《茶會》郵票(圖略)介紹:此枚郵票主圖為明代江南四才子之一的文徵明所作《惠山茶會圖》。該畫描繪了清明時節(jié)畫家與朋友在無錫惠山天下第二泉邊,一邊煮茶品茗,一邊賦詩唱和的景象,畫中蒼松草亭,青山幽谷,意境優(yōu)美。

1.制美食,體茶之味

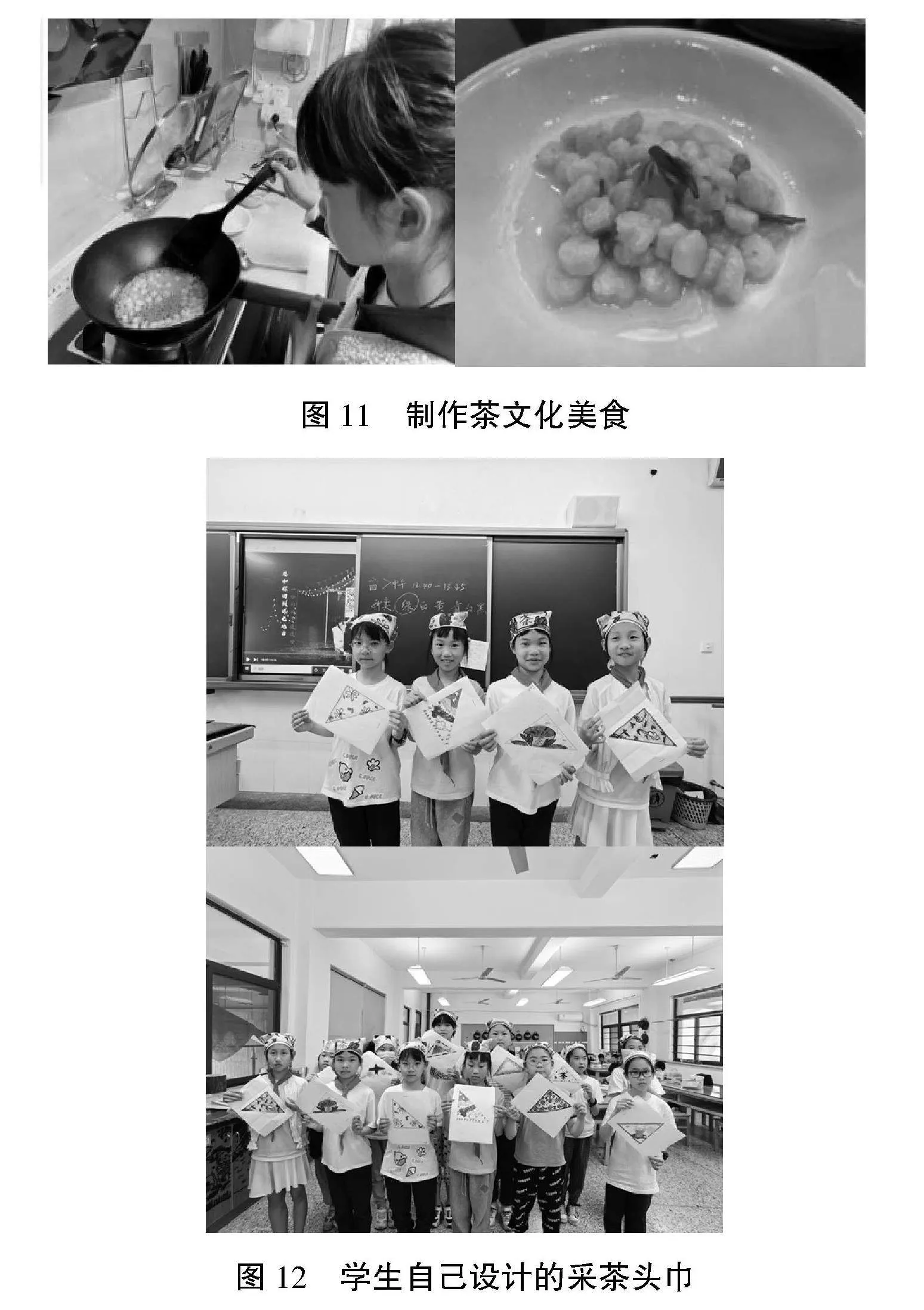

研學結束后,筆者陸續(xù)收到學生家長發(fā)來的一件件湘湖龍井研學作品,有用采摘的茶葉自己炒制茶葉泡的龍井茶,有用湘湖龍井茶葉制作的龍井蝦仁,有用湘湖龍井制作的奶茶和糕餅,等等。整整一星期,學生和家長一起沉浸在湘湖龍井研學的氛圍中(見圖11)。

2.畫頭巾,感茶之樂

在湘湖龍井研學實踐結束后,很多學生還意猶未盡,特別是沒有參加的學生要求筆者再組織一次,還有的學生對采茶時候戴的頭巾不是很滿意,提議重新設計一塊采茶的頭巾,下次可以戴上自己設計的頭巾。于是,湘湖龍井之采茶頭巾設計便開始了。學生設計了一塊塊與眾不同的充滿個性的頭巾作品。筆者將一塊塊融入學生對湘湖龍井情感的頭巾作品制作成了實物頭巾。孩子們戴上自己設計的采茶頭巾,別提多開心(見圖12),并一起期待來年春天的湘湖龍井美術研學行。

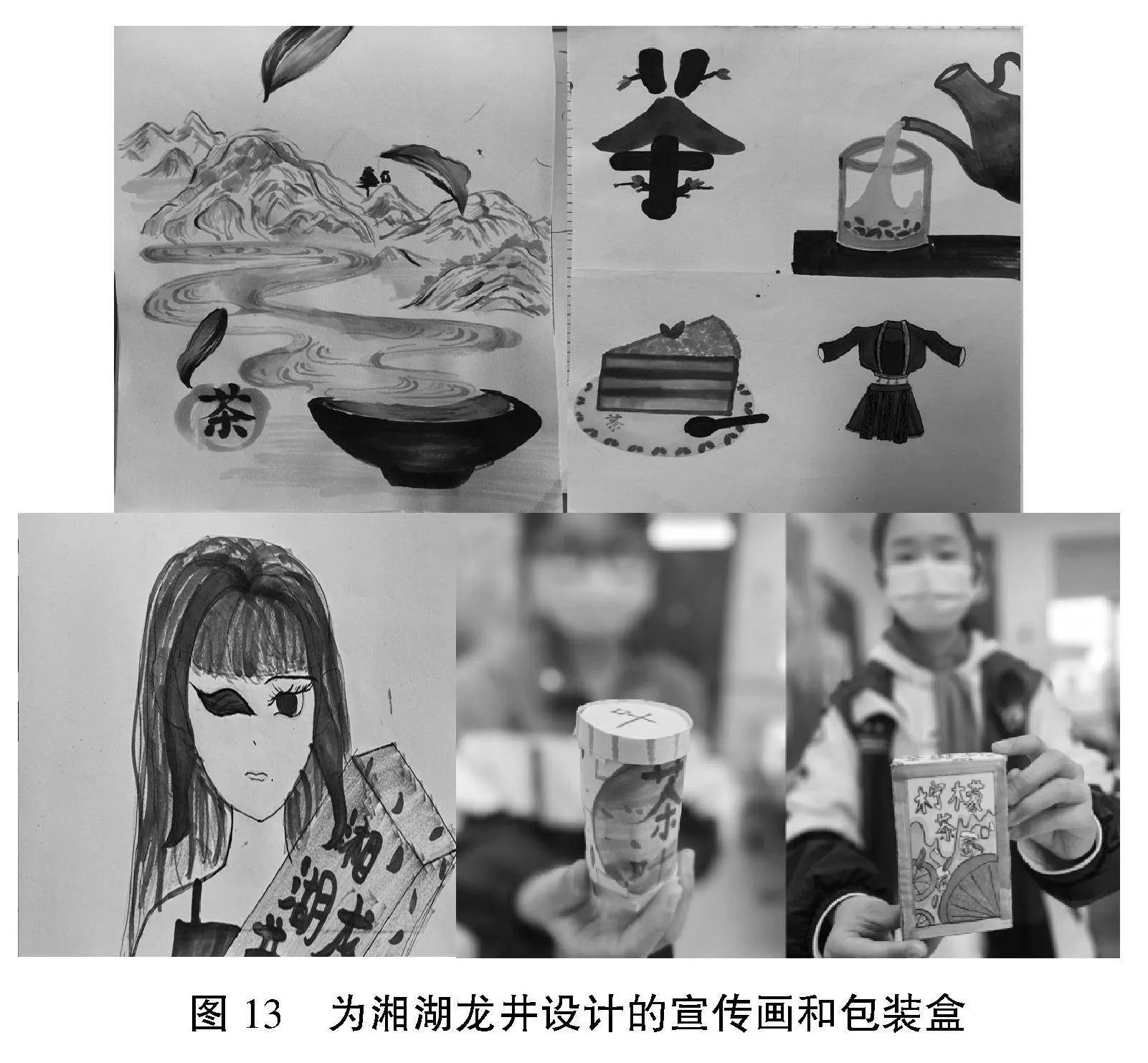

3.創(chuàng)設計,宣茶之韻

說起西湖龍井,家喻戶曉,但是知道湘湖龍井的人卻不多。如何來宣傳家鄉(xiāng)的茶文化?通過小組討論和交流,大家出謀劃策,有的建議錄制短視頻來宣傳,有的建議編輯公眾號推送,有的建議帶上茶葉在湘湖地鐵口策劃免費品嘗活動,有的建議設計茶文化卡……研學后,學生通過動手實踐,為家鄉(xiāng)的湘湖龍井茶設計了很多創(chuàng)意宣傳畫和包裝盒(見圖13)。

四、成效:基于茶文化的美育研學實踐反思

借助中國郵政發(fā)行的茶文化系列郵票開展茶文化美育研學實踐活動,通過研前學、研中學和研后學,探尋具有地域特點的湘湖龍井茶文化,師生都收獲頗多。

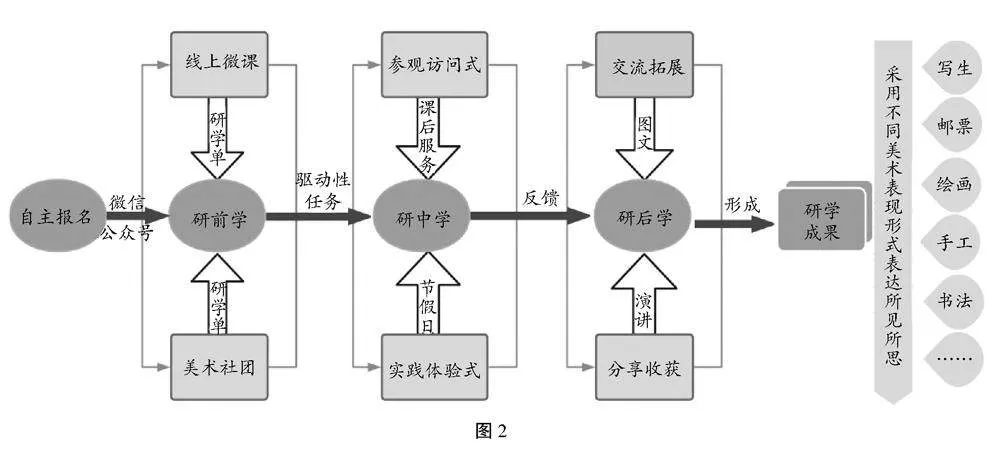

(一)借“郵”促進家校合作,培養(yǎng)學生創(chuàng)作能力

茶文化美術研學活動得到學生家長的認同和支持(見圖14)。學生借助郵票,在湘湖龍井實地欣賞探尋中感受美、鑒賞美、創(chuàng)造美,產生了對湘湖文化的認同感,把對湘湖文化的熱愛之情軟植在研學創(chuàng)作中,把湘湖研學創(chuàng)作的美術作品以郵票、明信片、郵戳等形式表現(xiàn)出來、傳遞出去,從而激發(fā)了創(chuàng)作的興趣和潛能。

(二)借“郵”增強了學生保護、傳承湘湖文化的意識

對茶文化的美術研學,讓學生借助中國茶文化郵票開展了從中國茶文化到具有湘湖地域特色的湘湖龍井的深入學習探究,拓寬了學生的認知范圍,使學生深入了解了茶文化的歷史和現(xiàn)實意義,從而更好地對湘湖文化進行宣傳、保護和傳承。

驚喜的是,湘湖少兒郵社周××同學創(chuàng)作的湘湖龍井亞運主題郵票在杭州市獲獎。作為杭州市郵票設計獲獎代表接受媒體采訪時,她分享了她的創(chuàng)作理念。看到視頻后,筆者很感動,因為湘湖茶文化研學活動已經將一顆宣傳保護湘湖茶文化的熱誠之心植入孩子的心間。

(三)借“郵”提升了教師研學課程開發(fā)設計能力

教學中,教師成為美術研學活動出色的組織者、指導者、參與者,成為湘湖文化的傳播者。湘湖龍井茶文化美術研學研究的進一步推進,提升了教師的教學活動設計研究能力,同時豐富了學生的美術課程內容。

新課程理念下,美育是傳承中華文明的重要方式,是增強文化自信的重要力量。以家鄉(xiāng)湘湖文化資源為依托的“郵”學行動,借助郵文化資源,助力湘湖茶文化美育研學實踐的順利開展,為后續(xù)的地域美育研學實踐提供了方法借鑒。筆者將扎根湘湖文化,遵循美育特點,堅持以美育人、以文化人,提高學生審美和人文素養(yǎng)。

(作者單位:浙江省杭州市蕭山區(qū)湘湖小學)

編輯:常超波

作者簡介:朱紅亞(1982—),女,漢族,浙江杭州人,本科,一級教師,研究方向:小學美術和郵文化。