高中歷史結構化教學的實踐與思考

摘 要:學生在歷史學習中往往面臨“內容太多”“記不住”“記住了不會用”的困局,究其原因在于知識點過于龐雜、零散和孤立。教師可借助建立“時空聯結”“邏輯聯結”和“情境聯結”來培養其結構化思維,從而實現歷史的通感、思辨和開放性。

關鍵詞:結構化思維 時空聯結 邏輯聯結 情境聯結

在高中歷史教學中,我們經常聽到學生抱怨“內容太多了”“記不住”“背了不會用”,其本質原因在于結構化思維方式的缺失。“結構化思維”是將零碎的信息歸納梳理,運用拆分(解構)+組合(結構)的方法,實現“知識體系從零散化到系統化,從無序到有序,從低效到高效”[1]的一種思維方式。其中“結構”的實質在于動態的“知識聯結”。教師可以嘗試從時空、邏輯和情境三種聯結路徑來培養學生的歷史思維,使其知識結構具備歷史的通感、思辨和開放性。

一、時空聯結:取精用宏

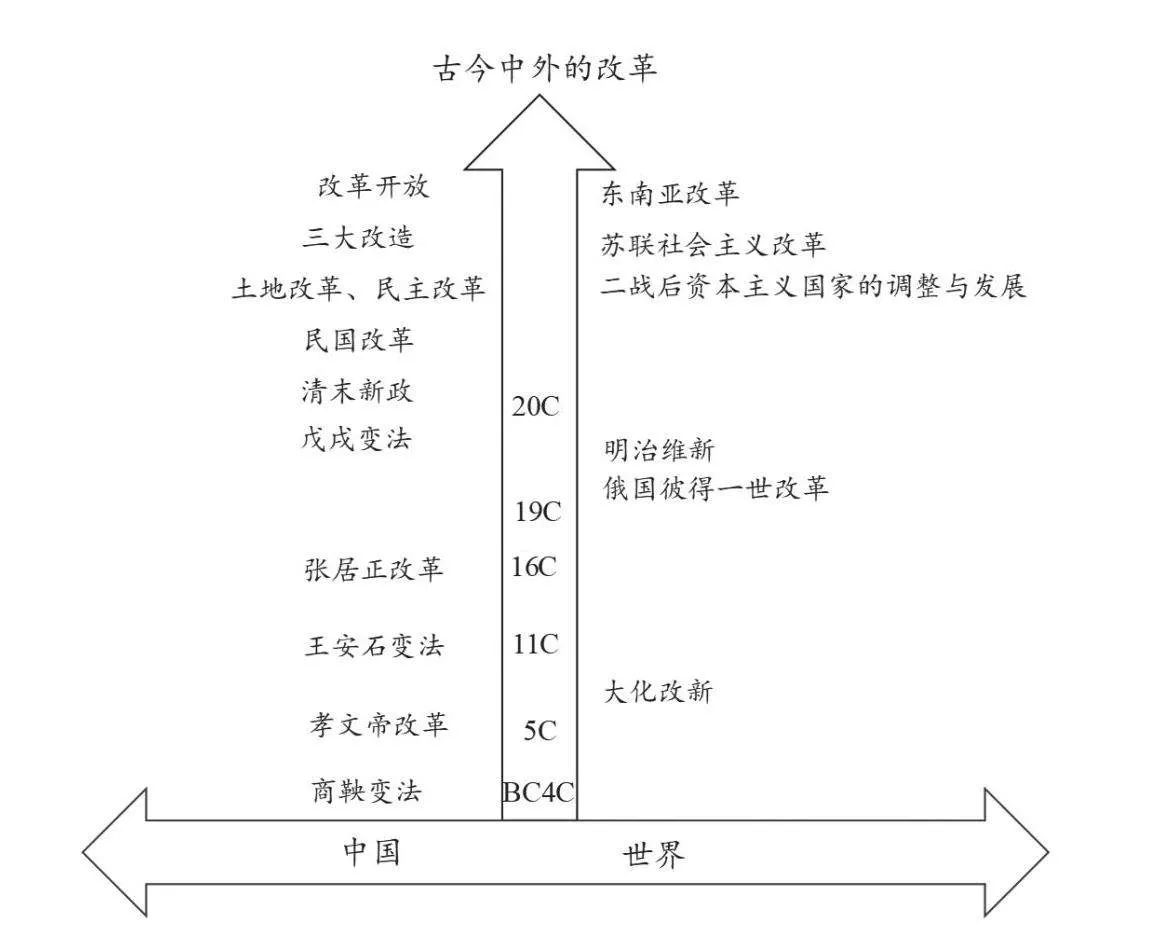

新課程體系下,綱要教材編寫極具時序性,史實簡明扼要;選修教材圍繞專題,線索明確。但都具有知識點多、時間跨度大的特點,所以一線教師經常運用時間軸、年代尺、表格等形式,指導學生進行知識梳理。但如果僅僅是史實“時序性”的堆砌,對學生記憶、理解歷史的意義并不大。依據結構化思維理論,我們應側重思考在時空坐標中,歷史是如何因時而動、因地而異。以選擇性必修1第四課《中國歷代變法和改革》為例,教師可著眼于“宏觀”“微觀”“宏觀”三種視角,進行教學設計,強化時空觀念。

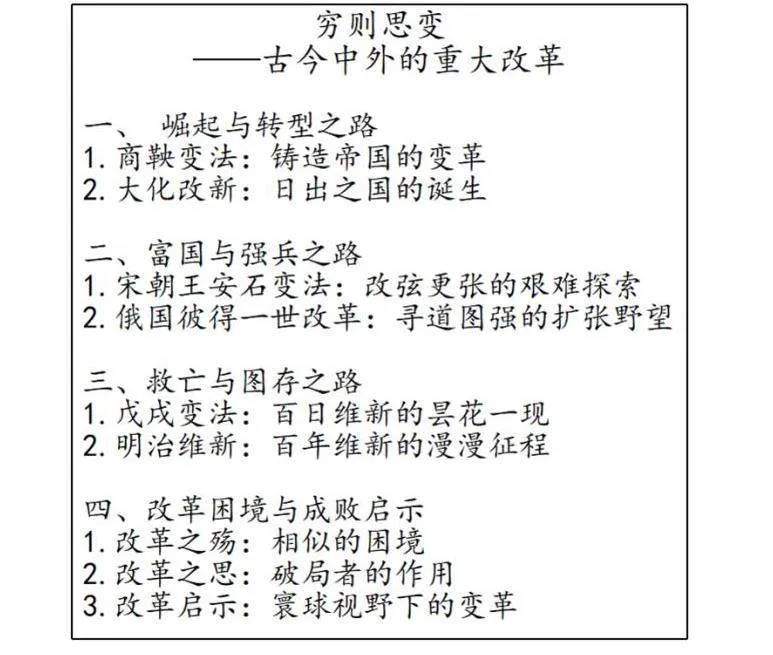

1.宏觀視角:搭建脈絡,歸類整合

圍繞“變革”主題,將古今中外的重大改革按時間補充完整并予以分類。此任務可以讓學生在全局上把握本課的知識內容,并了解改革分類的一般標準。通過搭建中外改革坐標圖(如下圖),學生在縱向時序的歷史長河中體會歷史的連續性,在橫向聯結的世界大局中感受歷史的階段性。

學生在宏觀搭建的知識脈絡中,對“變革”形成了初步的整體認識,但這屬于初學者的思維層次——“看山是山”,即對歷史表面現象進行了簡單觀察和認知。要進入下一個思維層次——“看山不只是山”,還需要對歷史現象進行深入思考和探究。為此,教師以微觀視角引導學生深入剖析。

2.微觀視角:縱橫關聯,對比思辨

教師以戊戌變法為個案,啟發學生多角度地對比(如下)。在比較中,學生窺見影響改革成敗的諸多因素,如時代發展趨勢、新舊力量的對比、具體措施的落實等。在時空縱橫關聯中,學生感悟歷史的共性與個性。

同時異空:同為救亡圖存,明治維新與戊戌變法為何一成一敗?

異時同空:同為順應時代潮流,商鞅變法與戊戌變法為何一成一敗?

異時異空:同處社會轉型期,東南亞改革與戊戌變法為何一成一敗?

通過微觀剖析“戊戌變法”,學生對改革規律性有了充分認識,提升了歷史分析和思維能力。教師借機激發學生自我構建知識結構的能力,由“微觀深化宏觀”,從而達到“看山不是山”的境界,即不再停留于理解歷史表象,而是深刻理解歷史、反思歷史。

3.回歸宏觀視角:建立立體的知識結構

教師設計“我為改革寫本書”,啟發學生重新梳理,通過序言、目錄、后記等反思改革(下圖是一組學生的成果)。由此教學方式從知識傳授走向素養發展,進而實現學習從低階到高階的躍升。

時空聯結往往是基于歷史大概念、大主題,選取重要歷史事件,建立橫縱聯系,于“同時異空”“異時同空”“異時異空”中尋找共性,于“同時同空”下探尋個性,以此助力學生形成歷史的“通感”。

二、邏輯關聯:因果相通

結構化思維的本質是“框架”,是“將搜集到的信息、數據、知識等素材按照一定的邏輯進行歸總”。[2]例如《中外歷史綱要(上)》第21課《五四運動與中國共產黨的誕生》,教師應將教學重點確立為知識邏輯的建構。筆者設計了以下三個環節嘗試重點的突破:

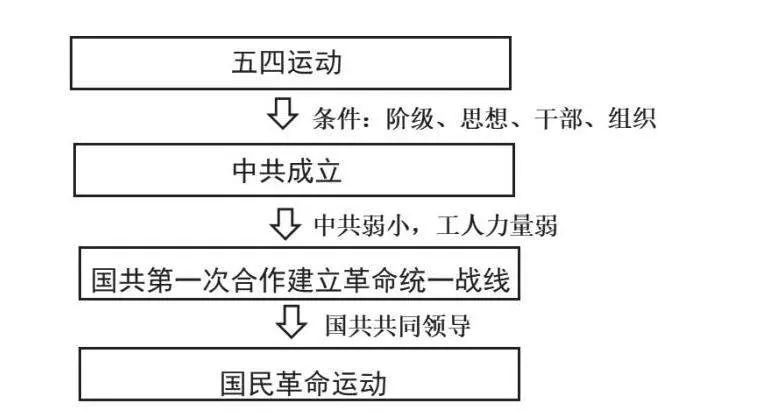

1.知識串講現邏輯

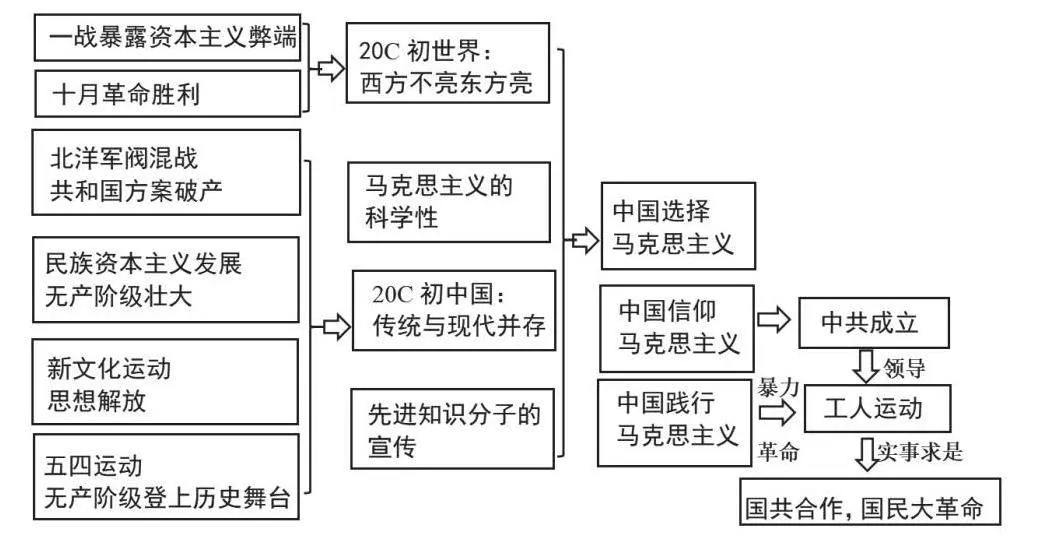

教師提供以下關聯詞:“巴黎和會、五四運動、馬克思主義的傳播、中共一大、國民大革命”,請學生以簡練的語言進行史實陳述。在歷史的串講解釋中,學生呈現了原有的知識聯系(如下圖):

學生的串講受限于歷史發展和教材的敘事邏輯,只是單向線性結構,缺乏核心和層次,亟需從整體上構建具有主題性、多元性的邏輯結構。為此,筆者聚焦核心知識,通過設計問題鏈引導學生建立新的歷史邏輯體系。

2.問題鏈中明邏輯

結合課標要求及單元主題“中國共產黨成立與新民主主義革命興起”,可知該課主要聚焦馬克思主義在中國傳播的“早期階段”,重點在于理解“‘新’民主主義革命”,即新階級、新思想、新政黨、新目標、新策略。其中“新思想”是實現中國近代民族民主革命轉變的關鍵所在。因此,教師可立足于“中國選擇馬克思主義”這一核心主題,設計問題鏈:

問題1:中國為何選擇馬克思主義?

問題2:中國如何樹立馬克思主義信仰?

問題3:中國如何踐行馬克思主義?

教師借用問題鏈突破教材章節的局限,激活學生與問題相關的知識,將原本分散在《中外歷史綱要》中的知識元素聚集重組,引導學生在思考中向著邏輯思維的廣度和深度發展,從而重塑原有的知識結構。

3.導圖繪制察反饋

學生以小組為單位,繪制此課的思維導圖,下圖是其中一組學生呈現的成果。

囿于教材章節的編寫,學生通常形成的是線性邏輯。教師應該秉持“用教材教”的理念,凝煉單課的主題,適時補充拓展相關知識,設計有效的問題鏈,將“傳導性問題和探究性問題、結構性問題和非結構性問題、封閉性問題和開放性問題等有機融入教學中”,[3]啟發學生針對歷史結論進行科學的歷史解釋和有效的歷史論證。最后,通過學生自繪思維導圖的形式,對前述所學知識進行梳理,并以此作為課堂教學的及時反饋。

三、情境關聯:以境入史

“情境關聯”是在新的情境中,學生主動調動、拆分重組、自我重構相關知識元素的過程。對此,筆者設計了一節微專題教學,做了如下嘗試。

1.聚焦問題情境,萃取主題

在某次考試中,有道選擇題的得分率較低,題目如下:

弗蘭克在其著作《白銀資本:重視經濟全球化中的東方》中認為,從“航海大發現直到18世紀末工業革命之前,是亞洲時代”,中國“是這個時代全球經濟體系的中心”。但當代學者張躍發卻認為“那時確實出現了一個全球經濟體系”,但是這個體系的中心“不在中國而在西歐”。上述兩種觀點( )

A.全面描述了近代全球經濟一體化趨勢

B.較為準確反映了此時期中國的國際地位

C.認為西歐已取代亞洲成為全球經濟中心

D.認為工業革命推動了全球經濟體系建立

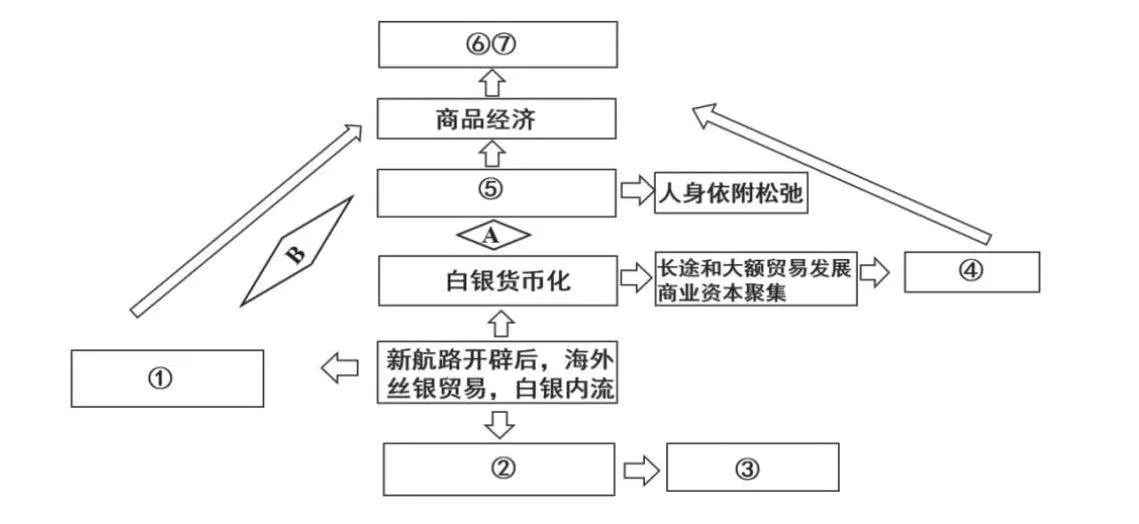

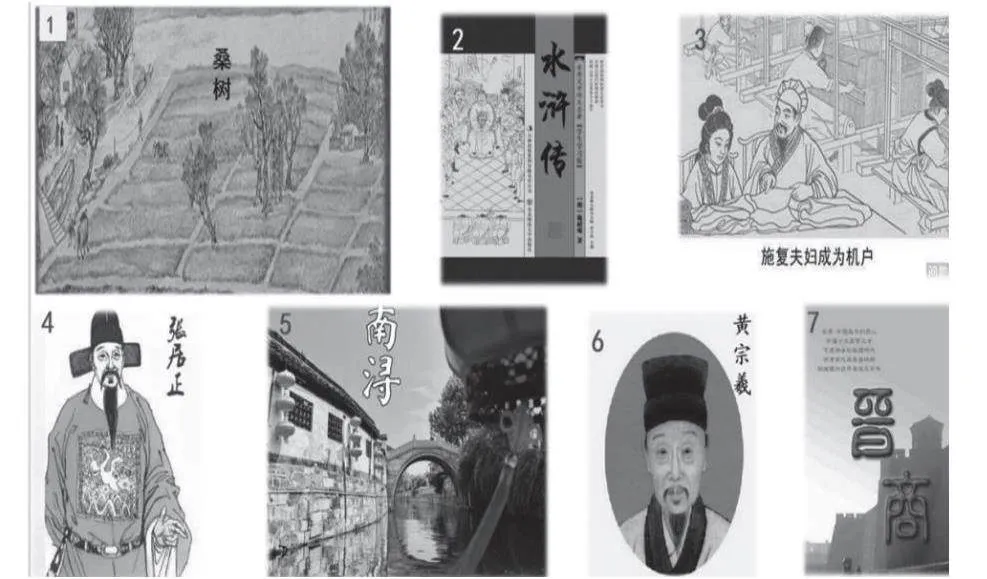

題干展現了新航路開辟之后至工業革命前,絲銀貿易使得大量白銀流入中國,兩位學者對當時中國的經濟實力作出了不同評價。筆者從中提煉主題——白銀貨幣化,并整合教材,設計微專題課程《白銀帝國——明清時期的白銀貨幣化》。

2.遷移知識元素,建立聯系

鑒于“白銀貨幣化的影響”是此課的重難點,筆者嘗試借助以下七幅圖片,設計了從“是什么”到“為什么”層層深入探究的新問題情境:

問題1:任選一幅圖片,指出其反映的歷史現象。

“喚醒”知識元素:學生借助圖片遷移“白銀貨幣化”相關的知識元素,包括明清商品經濟發展、全球貿易網、中國古代貨幣演進、賦稅制度改革、思想活躍、文學發展等諸多知識,融通教材。

問題2:任選2幅或2幅以上的圖片,指出其相互關系。

“聯結”知識內在:選擇多幅圖片說明內在聯系,是學生將歷史知識進行重組,主動建立聯系的過程。多元的聯系使得課堂可以各抒己見,更具開放性。

問題3:請運用唯物史觀將七幅圖片進行分類。

“深化”知識聯結:唯物史觀“經濟基礎決定上層建筑”的理論,提示學生進一步“組合”知識元素、“深化”知識聯結。

3.建構思維導圖,多維聯結

基于以上認識,學生小組合作共同完成思維導圖,將零散多元的“知識聯系”搭建為“多維意義”的“知識網絡”。

微專題教學意義在于以教材中的“隱性主題”“易錯點”“重難點”“高頻考點”為切入視角,將散見于各教材各單元的相關歷史元素,建立多元而廣泛的意義性關聯。由此,學生才能在陌生而復雜的新情境中,靈活地調動知識,主動地構建新的歷史聯系。

結構化教學的三種路徑是密不可分的統一體。結構化源于對知識元素的科學認知,重點在于知識的邏輯性構建,核心在“變”,本質在“融通”。教師必須轉變教學思維,才能改變學生思維,教學才能“轉知為識,化識為慧”。

【注釋】

[1]黎甜:《結構化思維》,北京:文化發展出版社,2019年,第99頁。

[2]萬鶯燕:《管理思維轉型:未來學校治理的核心要義》,《教育視界》2020年第19期,第24頁。

[3]嚴立明、楊佳攀:《初中歷史結構化教學的基本理念與實現路徑》,《教學與管理》2024年第1期,第56頁。