鄉(xiāng)土資源在高三歷史專題復習中的探索與實踐

摘 要:對于高三的專題復習,歷史概念尤為重要,但閱歷不足的學生難以理解。為克服這一難題,教師需要創(chuàng)設學史情境,精選歷史概念。作為學生身邊的歷史——鄉(xiāng)土資源,可以成為歷史教學的重要素材。故此,以一個日本人對近代上海的觀察為教學案例,聚焦“魔都”概念,貫通綱要和選必教材,結合多種類型的史料,從多個領域探究近代以來上海的社會變遷。

關鍵詞:高三專題復習 歷史概念 鄉(xiāng)土資源 資料籃

高三歷史專題復習是在新授課和一輪復習的基礎上進行的。教師往往會以專題為抓手,重新整合教材內(nèi)容,幫助學生構建圍繞某個主題的知識框架,將課本知識遷移到新的歷史情境之中。專題復習契合當下“雙新”課改中“大概念教學”的要求,但學生因閱歷有限,難以把握宏觀概念,影響專題復習效率。而作為學生身邊的歷史——鄉(xiāng)土資源,可以拉近學生與歷史的距離,提升對于特定歷史階段的認識。本文圍繞“西學東漸與近代中國”復習專題,以最早開埠的上海為個案,聚焦日本人村松梢風筆下的“魔都”概念,貫通綱要和選必教材,以“資料籃”的形式,從多個領域探究西方列強影響下近代中國社會的變遷。

一、破解:歷史概念在專題復習中的“熱”與“難”

《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》指出,高中歷史教學應重視以學科大概念為核心,使課程內(nèi)容結構化。[1]因而“歷史概念”成為當下歷史教學的重點。高三歷史專題復習中,歷史概念尤為重要。運用“從傳統(tǒng)航路到新航路開辟”“工業(yè)革命”等概念整合五本教材內(nèi)容,揭示古今中外歷史現(xiàn)象的聯(lián)系與歷史發(fā)展趨勢。同時,對于概念史的考查也出現(xiàn)在與教學密切相關的試題中。上海市教育考試院2022年歷史等級考調(diào)研卷最后一題為“革命的‘全球旅行’”,從學生習以為常的“革命”一詞出發(fā),通過出示不同時期、不同階層對“革命”的闡釋,考查學生在特定時空情境下對革命內(nèi)涵的認識。以此為起點,上海各區(qū)高考模擬題中出現(xiàn)了對“鐵路夢”“共和”概念的考查。[2]因此,高三歷史專題復習中須關注歷史概念的教學。

在高三歷史專題復習的緊張節(jié)奏中,歷史概念是串聯(lián)知識碎片、構建知識體系的橋梁,但往往因?qū)n}知識容量龐大、復習時間有限、專題概念本身的復雜性等問題,成為學生復習的一大挑戰(zhàn)。諸如“西學東漸”“革命”等在中國近代史中頻頻出現(xiàn)的歷史概念,其背后涉及的時代背景、社會變遷和多元群體,更是增加了學生理解的難度。就“西學東漸”概念來說,橫跨明末清初和晚清兩個時期,時間跨度大,涉及的社會群體廣泛。[3]

為克服上述難題,教師需要創(chuàng)設學史情境,精選歷史概念,引導學生進行深度學習和問題探究。在此過程中,作為學生身邊的歷史——鄉(xiāng)土資源,貼近學生生活,可以成為歷史教學的重要材料。此外,從鄉(xiāng)土變遷的視角來透視國家歷史,既讓冰冷的歷史展現(xiàn)其溫度,也為概念教學提供了有力的支撐。

二、實踐:“魔都”與“選”“必”的融通

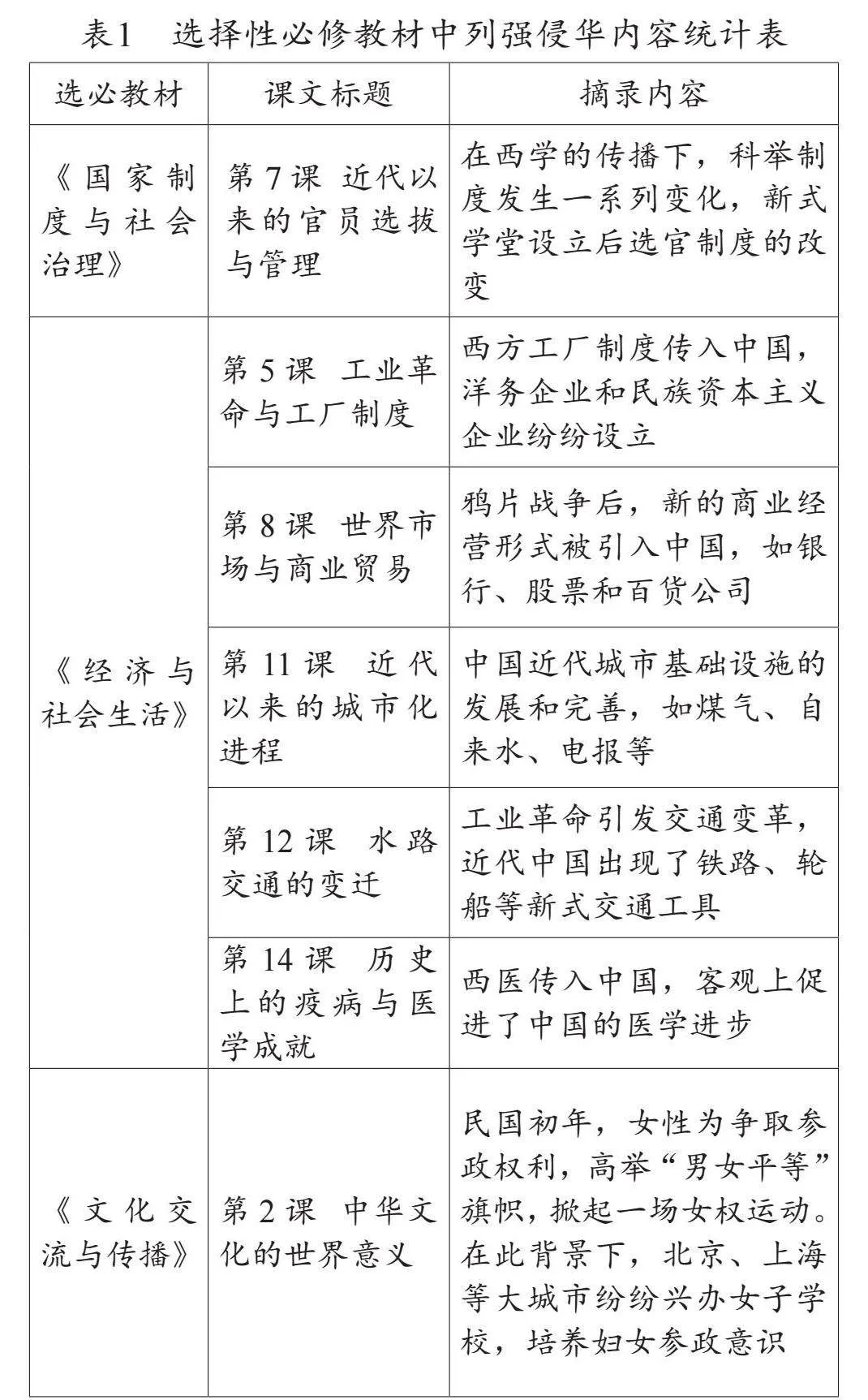

《中外歷史綱要(上)》第五單元課標要求為“認識列強侵華對中國社會的影響”,[4]這也成為高三歷史“西學東漸與近代中國”專題復習的依據(jù)。據(jù)此,本專題復習的內(nèi)容主旨歸納為:在列強的入侵下,中國獨立主權逐漸喪失,并淪為半殖民地半封建社會。面對民族危機,社會各階層為挽救危局而不懈努力。同時,選擇性必修的三本教材在不同的章節(jié)中,提及到列強侵華下中國的種種變化(見表1)。

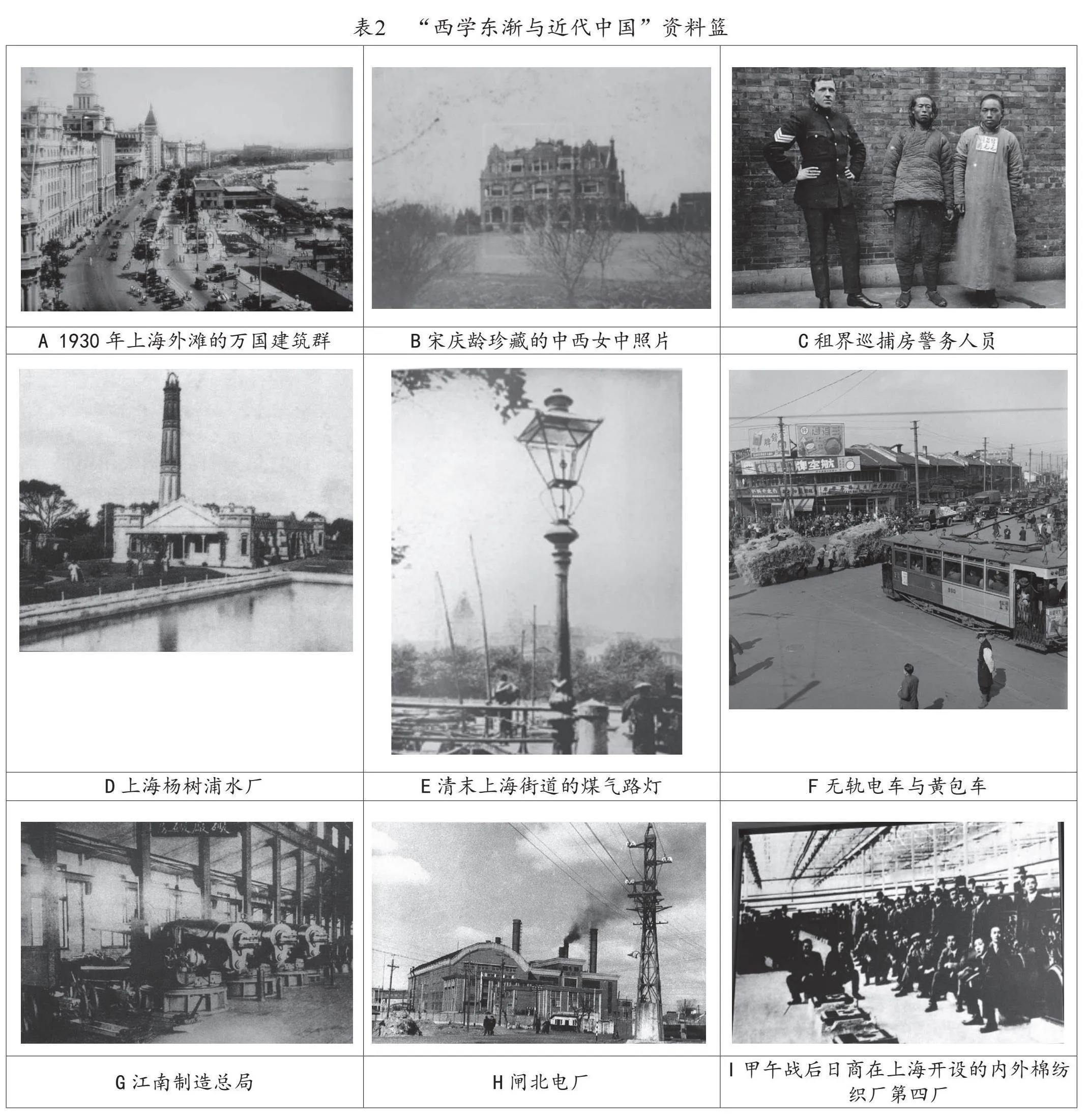

上述分散于五本教材的知識點,在進行中國近代史專題復習時,必須以適當?shù)臍v史概念將其串聯(lián)起來。表格內(nèi)容先論述西方發(fā)展歷程,再提及近代中國,暗含的邏輯正是在西方列強的影響下,近代中國在政治、經(jīng)濟、社會等領域發(fā)生了深刻的變化。上海作為最早開埠的城市之一,是這段歷史的親歷者和見證者,因而可成為該專題的教學素材。本文嘗試以日本人村松梢風1927年出版的著作《魔都》[5]為材料,貫通綱要和選必教材內(nèi)容,聚焦村松梢風筆下“魔都”內(nèi)涵,從多個角度認識近代中國社會的變遷。

(一)備課準備——一手材料的“舍”與“取”

“魔都”是當下上海的網(wǎng)紅稱呼,但最早用“魔都”一詞的是一個叫村松梢風的日本人。他于1927年出版《魔都》一書,記敘在上海的所見所聞。考慮到其寫作內(nèi)容眾多,需針對“西學東漸與近代中國”專題的核心問題有所取舍,為此選取《魔都》“參觀女校”等章節(jié),以前置課堂閱讀資料的方式,幫助學生進入20世紀20年代的上海。此外,作為藝術作品的旅行游記,無法作為史料直接使用。為此,以“資料籃”的形式補充其他來源的史料,引導學生從中找出能互證的史料,進而提升學生的史料實證素養(yǎng)。

基于上述分析,本課的教學目標確定為:認識游記的史料價值;綜合多種類型的史料,從基礎設施、城市管理、交通變革、新式教育、經(jīng)濟發(fā)展等角度,探究村松梢風筆下“魔都”的內(nèi)涵,認識列強侵華對中國社會的影響。

(二)教學設計——綜合多種類型史料,探究“魔都”時代內(nèi)涵

導入:村松梢風筆下的“魔都”

(1)以網(wǎng)絡流行詞“魔都”設問,請學生談談對上海的印象,推測上海被稱為“魔都”的可能原因。

(2)出示《魔都》譯者前言和目錄,引導學生思考《魔都》創(chuàng)作的時代背景、史料價值等,概括梢風觀察上海的特點。

學生回答:當下上海“魔都”的稱呼往往與“Modern”一詞相連,展現(xiàn)上海國際性大都市的特點。從地圖看,村松梢風的活動區(qū)域主要在租界,因此他對上海的觀察區(qū)域主要集中于租界。從《魔都》目錄來看,他觀察上海的內(nèi)容較為廣泛,涉及政治、教育、娛樂、交通多個方面。

導入部分,從學生的生活情境出發(fā),探討“魔都”的當下涵義,并與梢風筆下“魔都”概念做區(qū)分。同時,《魔都》作為教學材料使用時,教師首先要了解史料產(chǎn)生背景,明確史料價值。作為旅行游記的《魔都》,它展現(xiàn)了梢風眼中的上海。當時的中國為半殖民地社會,列強的影響滲透到上海的方方面面。因此,近代上海的城市變遷正是列強入侵后中國社會的縮影。

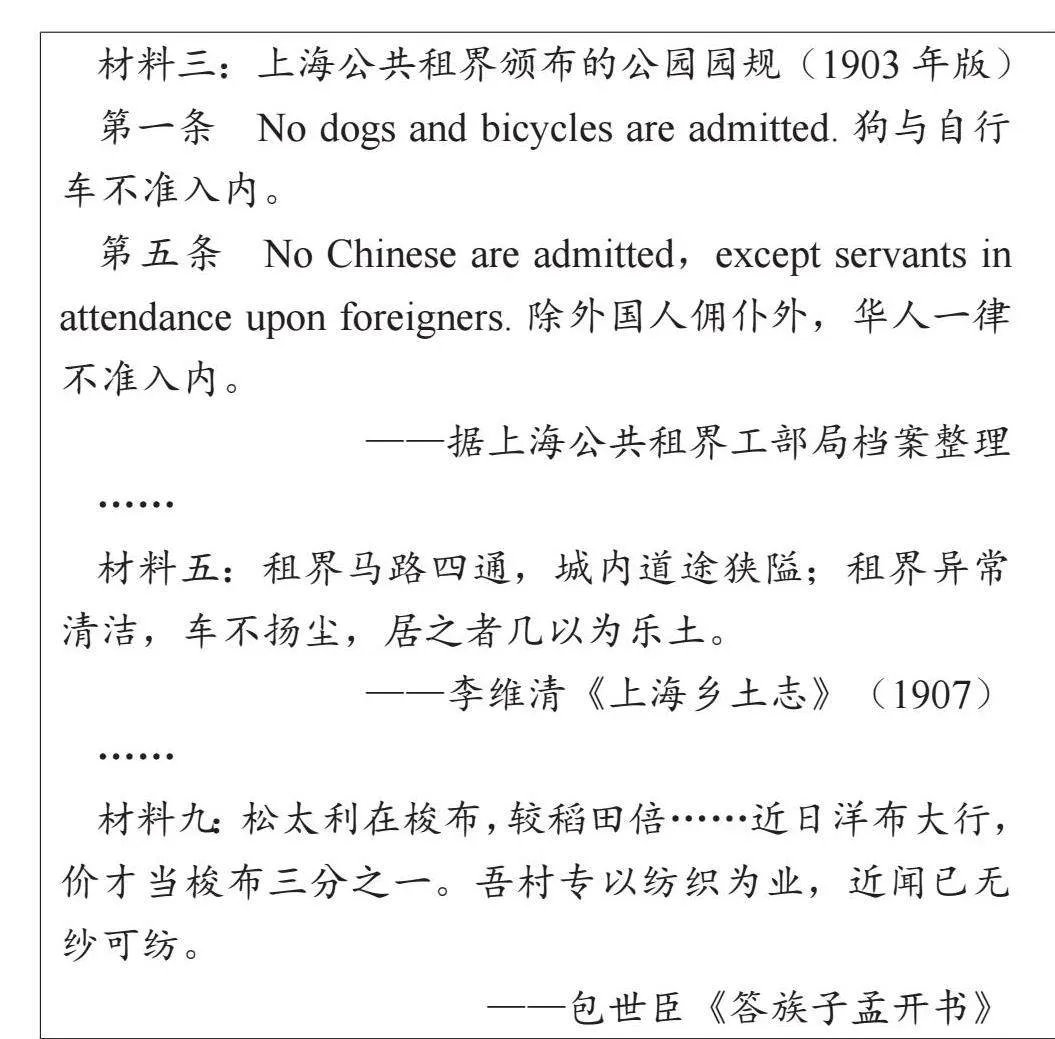

此外,須關注到日本人的身份、立場對其觀察視角的影響。有學者指出,村松梢風的文章“在中國的文獻中未必有詳細的記載。他的文字,并非事后的回憶,而是即時的實錄”,[6]反映了當時日本人中國觀的一個側面。但游記作為文學作品,史料價值有限,須與其他史料相互印證,由此引出資料籃。

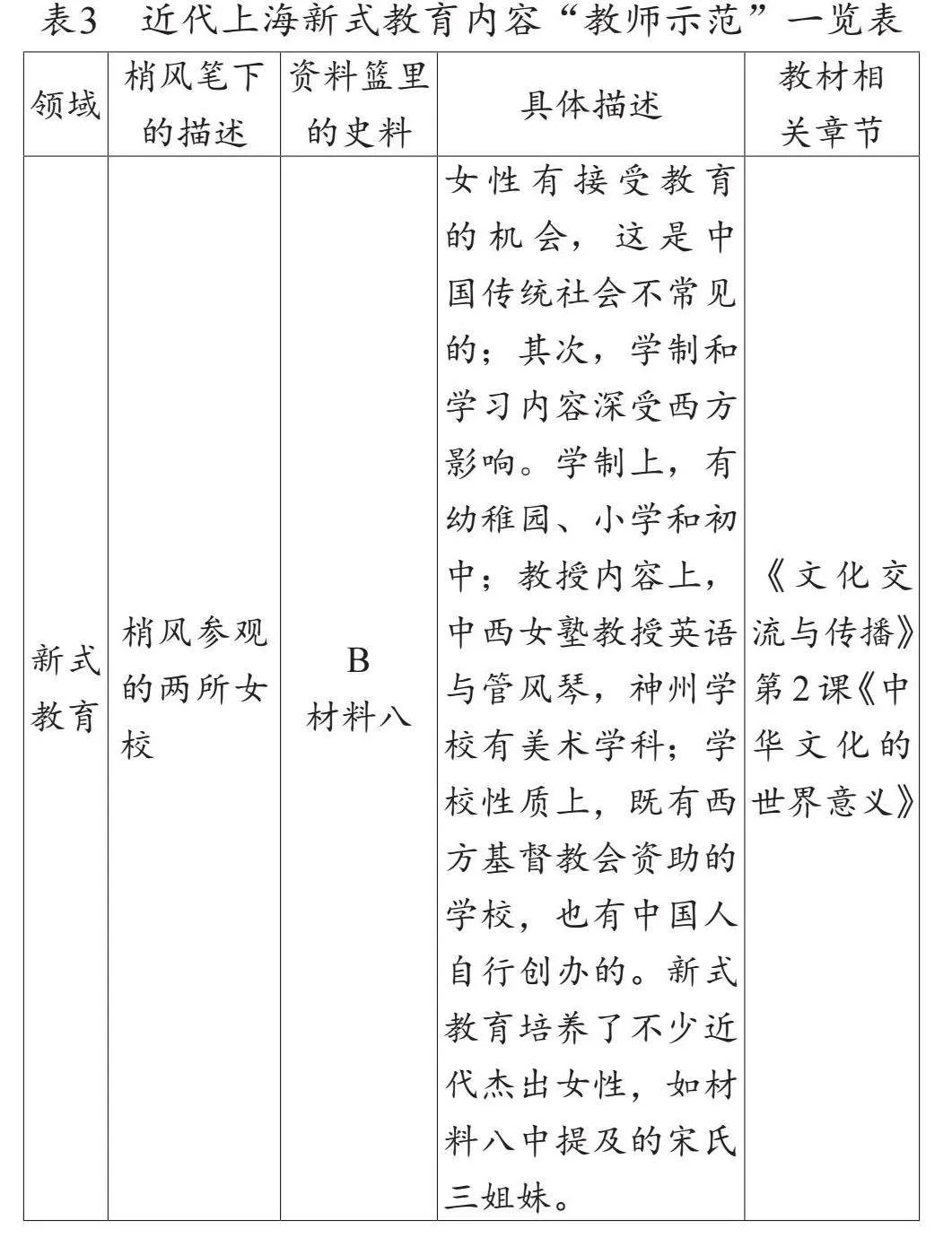

環(huán)節(jié)一:梢風寫“魔”:租界里的上海

出示《魔都》“參觀學校”章節(jié)內(nèi)容,教師示范如何從中提取史料信息(見表3),以表格的形式整理新式教育的學制、內(nèi)容、性質(zhì)等,與“資料籃”中的女校學生照片印證,并與教材相關章節(jié)內(nèi)容進行知識遷移,引導學生認識列強侵華對近代上海教育的影響。

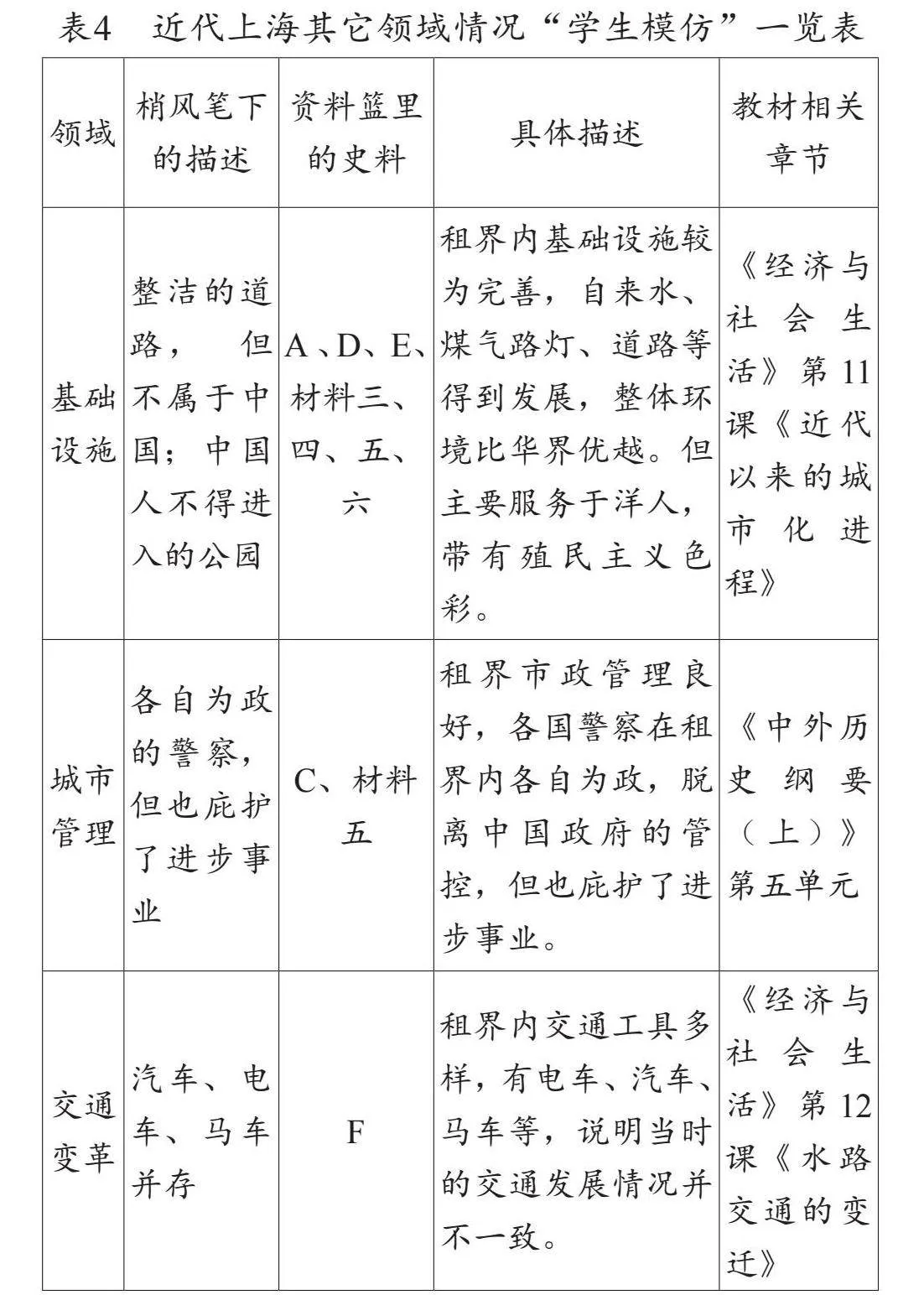

隨后,學生以小組討論的形式展開探究學習,嘗試從基礎設施、城市管理、交通變革等視角探尋“梢風筆下描述的上海”內(nèi)容,并與“資料籃”中的史料、教材相關章節(jié)內(nèi)容進行互證。

綜合表格信息可知,租界的政治、經(jīng)濟、文化、工程等建設均仿照西方,加速了上海的近代化進程,但這種現(xiàn)代文明成果卻幾乎為外國人所享有。此環(huán)節(jié)的教學活動,基于《魔都》和“資料籃”里的史料,以“教師示范—學生模仿—知識遷移”的學習路徑,強化了學生對上海租界內(nèi)的畸形繁榮景象的認識。而根據(jù)唯物史觀原理,租界帶來的城市管理、市政建設作為上層建筑,離不開經(jīng)濟基礎的影響。教師進一步引導學生從經(jīng)濟視角審視近代上海的發(fā)展。

環(huán)節(jié)二:我來看“魔”:“魔”的時空性

上述對梢風文章等材料的分析,旨在引導學生了解上海租界內(nèi)各領域的發(fā)展情況。對此,教師進一步設問:綜合上述材料,你如何理解村松梢風筆下“魔都”的內(nèi)涵?此問題的設置是基于導論中《魔都》創(chuàng)作的時代背景、梢風觀察的空間范圍,以及環(huán)節(jié)一中的文本解讀。因此,須緊扣時間與空間作答。

學生回答:租界的設置,是近代中國半殖民地半封建社會的縮影,也在客觀上將上海推向世界。上海經(jīng)濟的迅猛發(fā)展,推動了上海的城市化進程,與市民生活息息相關的公共道路、城市交通、照明系統(tǒng)、公園廣場等逐漸發(fā)展。但這種現(xiàn)代文明成果卻幾乎為外國人所享有,廣大市民生活貧困。

教師補充:在村松梢風看來,上海既是明亮的,也是黑暗的,這也是他將上海稱為“魔都”的原因。但是梢風的“魔都”觀察是站在日本人的立場上,有特定的時空背景,他對上海的觀察也局限于租界,對華界并沒有提及。而上海近代以來的社會變遷,折射出列強入侵后對中國社會的種種影響。

小結:“魔”的流轉:今日“魔都”

在探究梢風筆下“魔都”內(nèi)涵后,再與導入部分中提及的當下“魔都”內(nèi)涵進行對比,學生自然會認識到“魔都”的內(nèi)涵在時間的流轉中發(fā)生改變。同時,當下“魔都”也與上海作為全國經(jīng)濟中心的地位有關,這離不開黨和國家政策的支持,由此為中國當代史專題做鋪墊。

三、反思:鄉(xiāng)土資源在歷史概念教學中的前景展望

本課設計緊扣“魔都”概念,以一個日本人對近代上海的觀察為切口,貫通綱要和選必教材內(nèi)容,結合多種類型的史料,從多個領域探究上海近代以來的社會變遷。并以資料籃的形式,采用“示范—模仿—遷移”的形式,引導學生自主選擇史料,并完成對列強侵華對中國社會的影響的歷史敘述。

通過本次教學實踐,筆者認識到鄉(xiāng)土資源可以為概念教學提供歷史情境支撐,概念教學也需要探索類似的教學材料。歷史概念教學契合時下高三復習課時間緊、內(nèi)容多的特點,用歷史概念整合散落在五本教材的知識點,能夠引導學生進行深度思考,從而“對一輪復習建構的知識體系進行重構和聯(lián)系”。[7]但學生的歷史積淀不足,對大概念的理解易流于表面,而從學生身邊的鄉(xiāng)土資源出發(fā),可大大提升歷史概念教學的效果。

就鄉(xiāng)土資源引入歷史課堂而言,不少教師已有過一些探索。[8]筆者認為,鄉(xiāng)土資源不能止步于課堂,更應該走到課堂之外,博物館、歷史名人紀念館、老街遺址是歷史教學的天然場所。學生的學習也不應限于完成常規(guī)的書面作業(yè),學生還可以圍繞鄉(xiāng)土資源開展研究性學習。對此,筆者曾以我校師道特色課程為依托,進行了基于鄉(xiāng)土資源的高中生研究性學習研究項目的有益探索。如此,學生在課外鏈接課堂學習內(nèi)容,將課堂習得能力進行課外遷移與運用,從而實現(xiàn)課內(nèi)外歷史學習的有效聯(lián)動。

【注釋】

[1] 中華人民共和國教育部制定:《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,北京:人民教育出版社,2020年,第4頁。

[2] “鐵路夢”題見上海市浦東區(qū)2022年高三歷史二模試卷,“共和”題見上海市普陀區(qū)2023年高三歷史二模試卷。

[3] 尚智叢:《傳教士與西學東漸》,太原:山西教育出版社,2008年,第2頁。

[4] 中華人民共和國教育部制定:《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,第14頁。

[5] [日]村松梢風著,徐靜波譯:《魔都》,上海:上海人民出版社,2018年。

[6] [日]村松梢風著,徐靜波譯:《魔都》,第10頁。

[7] 黎綺云:《指向深度教學的高三二輪歷史復習策略初探》,《中學歷史教學參考》2022年第10期,第77頁。

[8] 譚曉梅:《巧用鄉(xiāng)土歷史情境,批判性學習新思想——基于鄉(xiāng)土資源的高中歷史課堂實施策略研究》,《中學歷史教學參考》2023年第10期,第40頁。