職業教育“五金”建設的內在邏輯、現實樣態與策略選擇

摘 要 在實現教育強國建設進程中,“五金”建設成為加快職業教育高質量發展的有效舉措。“五金”建設中,專業是基本單元,課程是核心要素,師資是根本保障,基地是實踐平臺,教材是主要載體。以“目標定位—組織實施—運行機制”為分析框架研究發現,“五金”建設存在定位不清、組織實施乏力、運行機制缺位等現實困境。加快“五金”建設應從如下方面推進:明確定位、強化資源供給和優化績效管理打造“金專業”;科學設計、加強組織實施與建設制度保障打造“金課程”;強化信念、夯實知識能力和加大激勵機制打造“金教師”;科學規劃、實現轉型發展和優化運營管理打造“金基地”;對接標準、加大資源供給和評價體系支撐打造“金教材”。

關鍵詞 金專業;金課程;金教師;金基地;金教材;“五金建設”;職業教育

中圖分類號 G717 文獻標識碼 A 文章編號 1008-3219(2024)29-0037-08

黨的二十大報告作出了教育、科技、人才“三位一體”戰略部署,將建設教育強國擺在首要位置,賦予教育前所未有的使命責任。從教育與國家的關系來看,教育已成為一國戰略必爭和決定興衰存亡的關鍵要素;從教育規模來看,我國教育體量大但不均衡,亟須補短板鍛長板;從教育體系自身構建來看,系統性重構、整體性重塑、機制性重建勢在必行。從教育的政治屬性、戰略屬性和民生屬性來看,高質量發展已經成為我國各類教育的生命線,亟須將高質量發展對科技和人才的需求,內嵌轉化為教育供給側結構性改革的方向與內容,通過建設教育強國支撐中國式現代化[1]。在實現教育強國建設過程中,職業教育上連“龍頭”高等教育,下接“基點”基礎教育,是教育中間的“腰”,只有腰直才能抬頭挺胸站穩。“金專業、金課程、金教師、金基地、金教材”(以下簡稱“五金”)是新時代職業教育的新基建[2]。職業院校唯有加強“五金”建設,夯實基礎,苦練內功,才能將職業教育建設成為像“銅腰”一樣的中堅力量,實現以職業教育高質量發展助力教育強國建設。

一、職業教育“五金”建設的基本動因

職業教育是一種復雜的教育活動,其本質是以技能為中心來培育職業綜合素質和行動能力的教育,具有職業性、社會性和實踐性特征。從職業性特征來看,職業教育旨在通過服務產業發展來提高生產力水平;從社會性特征來看,職業教育類型定位要求必須與產業發展相適應;從實踐性特征來看,職業教育要以高質量發展來促進教育功能實現。因此,發展新質生產力、彰顯類型教育定位、學校高質量發展等因素,為開展“五金”建設提供了驅動力。

(一)發展新質生產力倒逼職業教育深化“五金”建設

生產力是推動社會進步最活躍的要素,是社會進步的重要標志。任何新的生產能力,只要不是已知傳統生產力的擴大,都會引起分工的進一步發展[3]。新質生產力是代表新技術、創造新價值、適應新產業、重塑新動能的新型生產力,在引發勞動力市場分工的同時,深刻改變著人類的生產方式、教育方式和學習方式。職業教育作為技術創新、知識技能傳遞與推廣應用的社會活動,在科技創新與產業變革中發揮著關鍵性作用:一是新質生產力通過重塑勞動力市場的分工,倒逼職業教育在辦學理念、培養目標、育人體系、教學方式與內容、治理體系等方面發生變革;二是職業教育通過系統性變革促進勞動力再生產、知識再生產和科技創新,為新質生產力發展提供要素支撐[4]。因此,強化職業教育內涵建設,提高職業教育與新質生產力的耦合度,成為當前職業教育開展“五金”建設的外在驅動力。

(二)彰顯類型教育定位需要職業教育深化“五金”建設

從類型學視角來看,任何事物的類型最先都是社會的類型,凝結著復雜的社會關系[5]。新修訂施行的《中華人民共和國職業教育法》規定,職業教育是與普通教育具有同等重要地位的教育類型。“同等重要地位”明確了職業教育是任何其他教育類型所不能替代的;類型特征彰顯了職業教育的跨界屬性,要求通過產教融合、校企合作、工學結合的方式開展人才培養工作。分析可知,優化職業教育類型定位,提升職業教育社會認可度,“五金”建設是關鍵舉措,即以區域產業布局對接學校專業設置打造“金專業”,以職業標準對接課程內容打造“金課程”,以企業生產對接教師實踐打造“金教師”,以真實工作場景對接學校實習實訓打造“金基地”,以職業教育國家教學標準體系、職業標準和崗位(群)能力要求對接教材建設打造“金教材”,從而提升學校關鍵辦學能力,增強職業教育適應性。

(三)學校高質量發展亟須職業教育深化“五金”建設

根據馬克思主義經濟學理論可知,社會物質資料的擴大再生產分為外延式和內涵式兩種類型。外延式擴大再生產主要依靠增加生產要素、加大生產規模等形式來實現;內涵式擴大再生產主要依靠技術革新、技術升級改造、提高勞動者素質等途徑來實現。當前我國職業教育已經從規模擴張的外延式發展轉向提質培優的內涵式發展,更加注重提升職業院校高質量發展能力來促進教育功能的實現。職業院校高質量發展就是要從類型教育屬性出發,依據行業產業發展規律和技能人才培養規律,多措并舉將學校打造成高技能人才培養基地,推動職業教育進入高質量發展新賽道[6]。“五金”建設是打造現代職業教育體系建設的“新基建”,無論是專業建設,還是課程、基地、教師、教材建設,均關涉到人才培養目標、規格和成效。可見,深化“五金”建設改革,已成為推動職業院校高質量發展的關鍵舉措。

二、職業教育“五金”建設的內在邏輯

(一)金專業:人才培養的基本單元

專業是根據社會職業分工、學科分類以及區域經濟社會發展需要所開設的,以特定職業崗位工作過程為導向,以高技能人才培養為目標的基本教育組織形式,體現了類型教育的內在價值。“金專業”主要體現在五個維度:一是服務水平高。契合區域產業布局和市場需求,在服務學生全面發展、高質量就業創業、區域經濟社會發展和國家戰略需求方面持續發力。二是示范引領作用強。結合實踐對外輸出專業建設理念、典型案例、理論與模式,能為專業改革提供智慧與方案。三是教學名師云集。專職教師在教學理論與實踐上具有較高造詣,由身懷絕技絕活的能工巧匠、大國工匠擔任兼職教師,“雙師”團隊可勝任人才培養、技術研發、社會服務等工作。四是專業建設成果豐碩。在各類技能競賽中成績顯著,在實踐中形成具有推廣價值的成果,成果轉化率高且產生了顯著經濟效益。五是社會評價好。畢業生就業率、專業對口率、薪資水平、工作滿意度等指標較好,畢業生深受用人單位好評。

(二)金課程:人才培養的核心要素

從課程論視角分析,課程是對培養目標、教學內容、教學活動方式的規劃與設計[7],是人才培養的核心要素。“金課”是高質量高水平課程的統稱,主要體現在四個維度:一是跨界性。堅持產科教融合、校企協同育人機制,注重課程內容與職業標準對接、學習任務與企業典型工作任務對接。二是實用性。注重培養學生職業綜合素質,培養學生發現問題、分析問題和解決問題的行動能力。三是規律性。課程設計遵循職業教育規律、技能人才成長規律和認知學習規律,內容選擇符合“最近發展區”原則,課程內容的組織具有一定實用性、前沿性和挑戰性,考核評價科學有效,有利于激發學生主觀能動的自我實現過程。四是創新性。聚焦企業崗位需求,及時將新方法、新技術、新工藝、新標準(以下簡稱“四新”)引入課程之中;課程呈現形式靈活多樣,內容彰顯區域特色。

(三)金教師:人才培養的根本保障

教師是人才培養的根本保障,是人才培養體系中最具決定性的因素。“金教師”就是高水平的教師隊伍,主要體現在四個維度:一是政治素養要強。以教育家精神為引領,牢記“為黨育人、為國育才”的初心使命,自覺堅定“心中有大我、至誠報國”的理想信念,努力培養社會主義建設者和接班人。二是教育站位要高。把握好職業教育高質量發展的新目標、新要求,秉承師德師風為先,堅持立德樹人根本任務,遵循職業教育規律和技能人才成長規律,在人才培養中做到工學結合、知行合一、德技并修。三是國際視野要寬。密切關注世界職業教育發展趨勢,及時引鑒國外先進經驗,推動我國職業教育創新發展。四是“五術”要精湛。堅持知行合一,精于“道術、學術、技術、藝術、仁術”,在傳道授業解惑中做到經師與人師的統一[8]。

(四)金基地:人才培養的實踐平臺

實訓基地是人才培養的實踐平臺,是推動教育鏈、人才鏈、產業鏈和創新鏈有效銜接的重要途徑。“金基地”主要體現在三個方面:一是科學定位,彰顯類型特色。結合區域產業發展需求,重點面向先進制造業等人才緊缺領域,統籌多種資源開展人才培養工作,服務區域經濟社會發展。二是多元共建,實現產教融合。吸引多元主體共建實訓基地,探索創新實訓基地運營模式,實現實踐教學、社會培訓、企業真實生產和社會技術服務等功能于一體。三是資源開放共享,注重績效。注重校際、校企、區域之間的互惠合作,實現人才、資金、設備和技術的開放共享;人員結構合理、崗位職責明確、績效考核規范有效,能實現資源的自我保值增值[9]。

(五)金教材:人才培養的主要載體

職業院校教材指課堂和實習實訓使用的教學用書,以及與之配套的音視頻資源和圖冊等[10],是人才培養的主要載體。“金教材”主要體現在四個方面:一是堅持正確方向。貫徹黨和國家意志,堅持立德樹人根本任務,扎根中國大地、站穩中國立場,充分體現社會主義核心價值觀。二是堅持類型教育特征。教材內容緊扣產業數字化升級改造、技術變革趨勢和社會需求,對接職業標準(規范)和崗位(群)能力標準,注重發揮行業企業和教科研機構的參與作用。三是助力人才培養質量。遵循教材建設規律和技能人才成長規律,以企業真實生產項目或典型任務為載體,體現“四新”要求,反映人才培養模式改革方向,滿足不同學習方式需求。四是內容形式與時俱進。內容編排科學合理、梯度明晰,配套資源豐富,呈現形式靈活,信息技術應用適當,技術規范符合國家要求,內容突出權威性、前沿性和原創性。

三、研究設計

從方法論視角來看,扎根理論是運用系統化程序,秉承建構主義本體論和相對主義認識論原則,通過對調研資料進行歸納、比較和提煉,自下而上建構實質理論的定性研究方法,適合解釋有關社會現象的形成機理。本文采用程序化扎根理論研究方法,針對職業院校“五金”建設實施現狀、存在的問題、具體舉措等問題域開展深度訪談,采用Nvivo12.0軟件對文本材料進行分析,通過歸納抽象出新的概念,生成“五金”建設影響因素的分析框架,以此探尋“五金”建設現實樣態。

(一)樣本選取

研究遵循目的性隨機抽樣原則,選取具有教學管理或專業建設經驗的教師代表開展半結構化訪談。本次訪談的職業院校共14所,訪談對象選取了31人,包括6所“雙高計劃”院校的16名教師(教務處長1人、教務副處長4人、系主任3人、教學主任8人)、4所“非雙高計劃”院校的8名教師(教務副處長3人、系主任3人、教學主任2人)和4所中職學校的7名專業帶頭人。

(二)資料編碼

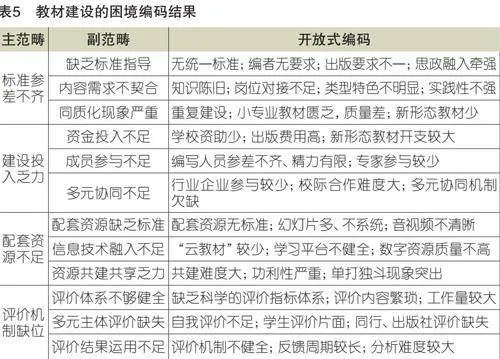

首先,對訪談材料進行開放式編碼,析出具有意義的子范疇或初始概念。其次,分別對專業建設、課程建設、教師隊伍建設、基地建設和教材建設進行主軸編碼和選擇性編碼,依次得出不同的主范疇,并劃分主范疇與對應子范疇之間的關系,見表1~5。最后,邀請4名教師開展兩輪專家征詢,完成理論飽和度檢驗。

(三)模型構建

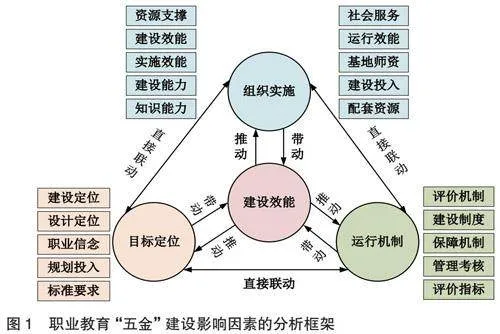

“五金”建設是眾多因素影響下的復雜非線性過程,根據詞頻分析結果,“定位”“規劃”“資源”“實施”“評價”“機制”等詞匯出現頻率較高,可以看出,“五金”建設困境因素應該體現在建設目標定位、內外部資源支撐、保障機制、考核評價體系等方面。借鑒OBE成果導向教育理念,從目標定位、組織實施、運行機制三個維度構建分析框架,用以剖析“五金”建設困境的背后邏輯及形成機理。其中,“目標定位”涵蓋專業建設定位、課程設計定位、教師職業定位、基地規劃投入、教材目標要求5個主范疇;“組織實施”涵蓋資源支撐、建設效能、實施效能等10個主范疇;“運行機制”涵蓋評價機制、建設制度、保障機制5個主范疇。目標定位、組織實施和運行機制之間,既相對獨立又相互作用,從而構成三元交互關系,影響著不同主體的建設效能,具體分析框架如圖1所示。

四、職業教育“五金”建設的現實樣態

在“目標定位—組織實施—運行機制”分析框架基礎上,聚焦“五金”建設困境編碼的三個維度20個指標內容,剖析“五金”建設的現實樣態,以期為“五金”建設的策略選擇提供基礎。

(一)專業建設:存在定位不清、資源不足、效能不高和評價乏力問題

一是專業(群)建設定位不清。專業(群)與區域產業發展對接不緊密,更多從整合學校內部資源出發或簡單追崇熱門產業,忽略了區域產業發展優勢與自身辦學條件的相關性。學校層面缺乏整體性專業(群)建設規劃,專業(群)布局不合理,動態評估機制缺失,甚至出現因人開設專業或一味追求開設熱門專業現象。企業參與協同育人動力不足,人才培養面臨兩難困境;數字化升級改造乏力,社會服務能力不足。二是專業(群)資源支撐不足。從內部因素來看,院校普遍面臨著“雙師”不足、專業領軍人才匱乏、資金投入不足、儀器設備陳舊等困境;因組群邏輯不合理、保障制度缺失等因素制約,導致學校內部資源共建共享效能不高。從外部因素來看,主管部門制度供給不足、行業企業參與力度有限、國際交流合作成效不顯著、其他院校典型經驗難以復制,造成外部資源供給乏力。三是專業(群)建設效能不高。單個專業“孤立”建設模式面臨著資源分割嚴重、管理效能不高、投入產出不成比例、校企協同育人成效不高等問題。專業群內資源整合力度不夠、跨部門合作困難,影響了群內專業發展。四是評價機制乏力。主管部門主要以量大面廣專業(群)為主,按照同類專業(群)進行考核,對于量小面窄專業無法橫向評價。學校內部評價缺乏專業(群)之間的橫向對比,使評價結果運用困難。行業組織、合作企業、畢業生、第三方評價機構等評價主體,尚存在著合法性不足、獨立性不足、專業性不足等困境,其主體價值尚未得到應有重視。

(二)課程建設:存在設計不優、效能不強、能力不足和制度缺位問題

一是設計定位不優。專業課程的思政元素融入不足,課程思政缺乏系統性。課程結構類型特征不明顯,對學生學情分析不透徹,課程結構與預期目標不匹配。缺乏企業真實工作任務支撐,“四新”融入不及時。二是實施效能不強。課程實施存在教學情境設置牽強、授課策略不足、教學反饋不及時、考核方式單一等問題,導致學生學習動力不足,探究意識不強、結果運用乏力。三是建設能力不足。教師“各自為政”的課程建設局面明顯,合作開展課程建設效能不高。教師的基本理論掌握不扎實,導致課程“兩性一度”特征弱化。課程呈現形式、內容選擇缺乏創新性,信息化技術融入不足,同質化現象嚴重。四是建設制度缺位。缺乏有效的課程設置制度以及準入和退出機制,課程設置與退出隨意。教學計劃缺乏系統性,教師教學目標和學生學習目標達成難以量化。部分學校雖制定了聽評課制度,但存在學生評價不全面、同行評價難落實、自我評價形同虛設等問題。

(三)師資建設:存在信念不強、能力不優、服務不足和保障乏力問題

一是職業信念不強。部分教師職業目標過于功利化,缺乏教育家精神,年輕教師“躺平”現象突出。部分教師職業榮譽感不強,師德師風和法律意識仍需加強。二是知識能力不優。部分教師的教育學理論知識薄弱,對“四新”知識掌握不到位、實踐能力欠缺;教學能力不足、參與大賽或指導學生參與大賽能力不足、科研能力不足等。專業規劃能力不足、實訓室建設能力不強。三是社會服務能力不強。教師普遍缺乏企業工作經驗,對行業企業發展動態不熟悉。社會服務意愿不強、服務能力不高,高水平科研成果較少,成果轉化率不高。四是保障機制乏力。教師培養體系不健全,教師職業倦怠顯著,參與培訓、課程、教材和教學資源庫等動力不足。分層分類績效考核仍需優化,重大賽科研、輕教學現象較為突出,教師團隊整體建設效能不高。

(四)基地建設:存在投入不足、效能不高、師資不足和考核欠缺問題

一是規劃投入不足。基地建設缺乏統一標準,規劃設計不科學,基地功能不健全。政府資金投入有限,政策供給滯后,對參與企業的組合式獎勵力度不夠。校企合作不夠深入,實質性投入不多。二是運行效能不高。部分院校統籌資源能力不足,共建共享基地流于形式,輻射帶動作用不顯著。多數基地“生產性”功能不足,多學科融合不足,承擔社會服務功能有限。數字化管理水平不高,數字化升級改造乏力,信息共享程度低。三是基地師資不足。基地教師面臨著數量不足、企業經歷欠缺、工程實踐能力不足、教學內容脫離企業真實工作場景等問題。實習教學任務繁重,工作環境欠佳,職稱晉升難度大、職業發展空間不足。校企互聘人員機制不健全,企業主管支持力度不大,企業人員待遇不高;企業兼職教師存在教學能力不足以及教學內容不夠系統的問題。四是管理考核欠缺。因政策制度不健全、產權歸屬和管理邊界不清、成本管理煩瑣等問題,企業參與基地建設動力不足。部分院校管理理念陳舊,運行效率不高,績效考核評價機制欠缺。

(五)教材建設:存在標準不齊、投入乏力、資源不足和機制缺位問題

一是標準參差不齊。教材建設缺乏統一標準、編者資質標準欠缺,出版社要求標準參差不齊,思政元素融入牽強,對意識形態要求差別較大。部分教材存在知識更新不及時、教材內容與職業標準、崗位規范對接不充分,類型特色不顯著。基礎類教材重復建設嚴重,新興專業的核心教材數量較少,質量意識不強。二是建設投入乏力。新形態教材建設開支較大,資金投入不足。編寫隊伍參差不齊、投入精力有限、專家參與較少。行業企業參與較少、產教融合力度不足、校際合作難度較大。三是配套資源不足。數字資源標準不一致、建設質量不高。新形態教材數量不足,教材學習平臺不健全,無法支撐線上線下融合教學。受功利目標導向、教材版權等因素影響,校企或校際共建教材難度大。四是評價機制缺位。多數院校對教材評價工作不重視,缺乏科學的評價指標體系,多元評價主體缺失。動態監測機制不健全,反饋周期較長,評價結果運用難度較大。

五、職業教育“五金”建設的策略選擇

在深入分析“五金”建設現實樣態基礎上,聚焦目標定位、組織實施和運行機制三個維度,提出相應的策略選擇,從而提升職業教育“五金”建設效能。

(一)明確定位、強化資源供給和優化績效管理,打造職業教育“金專業”

1.科學規劃布局,明確專業定位

政府層面圍繞發展新質生產力,建立專業(群)設置與區域產業協調聯動機制,明確本區域重點建設專業清單、改造升級專業清單和限制撤銷專業清單,科學規劃專業(群)布局,建設具有競爭力的專業(群)體系。學校層面聚焦區域主導產業和重點產業鏈,結合自身辦學條件,科學設置專業,優先發展面向新型產業或人才缺口較大的專業,升級改造傳統專業、撤并淘汰陳舊專業。加大校企合作力度,實施校企雙元育人,提升社會服務能力。

2.加強內外聯動,強化資源供給

從學校內部資源來看,應加大專業帶頭人培養力度,提升“雙師”教師比例。合理配置專業(群)建設資金,提升資金使用效能。搭建共享平臺,消除資源共享壁壘。從外部資源來看,政府部門應加大政策供給、項目和資金支持,充分授權行業組織行使研究、咨詢、指導和服務功能。推動對企業的組合式獎勵政策落地見效,搭建國際交流合作橋梁。加大對國家級教學成果獎的宣傳與推廣工作,擴大典型案例的示范效應。

3.加強績效管理,提升建設效能

建立健全以需求為導向的專業(群)動態調整機制,強化優勢特色專業,淘汰劣勢低水平專業。定期對專業(群)建設質量開展診斷,通過反饋改進來提升專業建設整體質量。深化專業(群)體制機制改革,對技術領域相近、專業基礎相同的專業組建專業群,力爭以群建系(院),實現群內資源的共建共享以及管理體系的優化,提升專業建設內涵。

4.構建考核體系,推動多元評價

針對量大面廣的專業(群),由省級教育主管部門牽頭,制定專業(群)發展考核指標體系,按照同類專業(群)進行考核。針對量小面窄的特色專業(群),由行業組織或第三方專業機構牽頭,面向國內同類專業進行橫向比較。此外,學校內部應建立自我考核評價機制,通過分析指標數據、與畢業生和合作企業代表開展訪談等形式,推進學校專業(群)內部自我評估。

(二)科學設計、加強組織實施與建設制度保障,打造職業教育“金課程”

1.優化內容結構,實現崗課融合

深入挖掘課程思政元素,將馬克思主義中國化最新理論成果、社會主義核心價值觀與課程內容有機融合。依據職業教育類型特征、認知學習規律和技能人才成長規律,以企業真實生產項目、典型工作任務、案例為載體,開發適應結構化、模塊化教學的新形態課程,及時將“四新”融入課程內容,實現企業崗位內容與課程內容的有機融合。

2.強化課程實施,提升育人效能

基于行業技術更新迭代趨勢,合理創設教學情境,動態更新課程內容,體現“兩性一度”特征。探索課程教學新模式,加大課程內容與真實工作任務、學習環境與真實工作場景的融合。突出學生主體性原則,建立健全過程性評價與結果性評價相結合的考核方式,幫助學生更好地成長。

3.加強建設能力,打造特色課程

從政策層面將課程建設作為教師評價的重要指標,為教師參與課程建設提供動力。從組織層面減少教師事務性工作,讓教師有更多時間精力參與課程建設。從技術層面加大信息化技術、課程論等內容培訓力度。從經費層面加大對課程建設支持力度,使教師擁有更多自主合理支配經費的權限。從制度層面建立校企聯合開發課程機制,加大在線精品課程、急需最新課程的開發力度,及時升級改造傳統課程,轉化崗位優質培訓課程[11]。

4.完善建設制度,發揮規范作用

學校層面制定課程設置制度,明確課程準入和退出的標準與流程。優化課程標準,作為衡量教師教學、學生學習行為的依據。改革課程評價機制,突出教學工作在教師評價中的地位。完善學生評課制度、落實同行評課制度、加強自我評價制度,發揮以評促教、以評促改的目的[12]。

(三)強化信念、夯實知識能力和加大激勵機制,打造職業教育“金教師”

1.增強職業信念,踐行教育家精神

學校層面制定師德師風建設長效機制,形成多維度評價體系。以教育家精神為引領,規范教師職業行為、強化理想信念、提升職業素養、加強學術誠信,踐行“為黨育人、為國育才”的初心使命,打造良匠金師。

2.加大培養力度,引導分類發展

根據教師專業、技能和經驗等要求,建立分層分類階梯式發展體系。強化教育理論與政策、“四新”知識培訓力度,提升專業理論素養。加強名師帶動作用,強化教學能力、工程實踐能力、數字素養、教科研能力以及參與或指導學生參加大賽能力。以專業建設項目為載體,提升專業規劃能力、實訓室建設能力和團隊管理能力。

3.搭建多元平臺,強化服務能力

校企共建教師培訓基地,推動教師帶任務開展企業實踐,從導師配備、待遇保障、跟蹤評價等多維度給予支撐。探索建立校企人員互任互聘機制,加強專業教師與企業技術人員在工藝優化、技術革新等方面的融合,為科技成果轉化提供有力保障。

4.強化激勵機制,激發內生動力

針對教師專業發展的不同特點與需求,以二級院系為單位建立“教師檔案袋”,明確教師專業發展計劃并保障落實。學校層面建立專業技術崗位聘期目標考核辦法,明確不同類型不同層次崗位職責及目標任務,實行差異化聘期考核。加強考核結果運用,實現崗位能上能下、人員能進能出,充分激發教師內生動力。

(四)科學規劃、實現轉型發展和優化運營管理,打造職業教育“金基地”

1.統籌規劃布局,拓寬發展渠道

學校層面應主動對接區域產業需求,科學規劃實訓基地布局及功能,強化服務區域經濟發展能力。充分利用各級工程項目,申請財政部門資金支持,提高資金使用績效。探索實訓基地運營新模式,強化學校與市場、行業企業的共建共享力度,拓寬發展渠道。政府層面應加大統籌力度,在資金與政策方面給予支持,定期考核評估,保障實訓基地均衡發展。

2.創新管理理念,實現轉型發展

以生產實踐一線真實情境為標準改革實訓基地,吸引企業和社會力量參與校內人才培養基地、校外實習基地建設。在滿足實踐教學基礎上,拓展社會培訓、企業真實生產和社會技術服務等功能。探索由學校內部管理、引進企業或社會力量參與運營的模式。此外,加大數字化技術賦能基地建設與管理,提升基地運行與管理效能。

3.堅持內培外引,打造雙師團隊

制定實習基地教師崗位職責和任職標準,鼓勵教師深入企業一線開展實踐鍛煉、科研項目和技術服務,提升工程實踐能力、科研能力和社會服務能力。靈活使用職稱評審自主權,提高實訓教師授課工作量權重,分工協作分類培養,打造高素質實訓管理隊伍,提升基地管理水平。建立健全自主聘任兼職教師管理辦法,以直接考察形式公開招聘高技能人才。聘請企業工程技術人員、高技能人才參與教學活動,打造專兼結合的“雙師”隊伍。

4.優化運行管理,發揮建設效能

完善實訓基地管理制度,拓展基地功能、優化資源配置、降低運行成本和損耗、強化實習教師責任意識、規范學生實習行為、保障人身和財產安全,使基地運營管理更加規范。穩步推行“公益性+市場化”運作模式,共建開放共享型實訓基地,實現資源效益的最大化。完善實習管理系統,構建項目管理、資金管理和績效管理的監控體系,合理運用考核評價結果,發揮評價與激勵的正向作用。

(五)對接標準、加大資源供給和評價體系支撐,打造職業教育“金教材”

1.突出標準引領,體現類型特色

主動對接國家專業教學標準,以標準來規范教材建設,對編寫人員的政治、業務和教風設置條件,實施編審分離制度,強化政治標準,切實把好意識形態關口。教材內容應緊密對接工作過程,及時反映崗位新需求,體現產教融合特征。推動信息技術賦能教材建設,加大新形態教材、量小面窄專業教材的開發力度。加大對優秀教材的宣傳推廣和規律探索,做到獎評一體化。

2.加大投入力度,實現多元協同

學校層面設置教材建設專項經費,切實保障教材研究立項、編寫出版、精品教材獎勵、教材編寫團隊建設等工作。提升教師對教材的研究能力,幫助教師掌握教材設計與編寫原理。建立與行業企業的聯動機制,多元協同開展教材的編寫、論證和審讀環節,提升教材建設工作的專業化水平。

3.強化資源支撐,實現共建共享

推動信息技術與教材建設的深度融合,加快優質教材配套資源建設,實現配套資源與新技術新平臺的嫁接。建設教材知識圖譜,提供個性化學習方案,實現精準評價服務。成立教材創新發展聯盟,推動聯盟成員在信息交流、教材建設、資源開發等領域合作共享。

4.健全評價體系,加大結果運用

建立教材編寫選用使用跟蹤評價機制,持續推進教材規劃、編寫、試用、修訂、審核、選用、發行等全鏈條質量管理。建立定期檢查、專項督查和隨機抽查制度,多渠道獲取教材使用信息,強化教材修訂工作。合理運用評價結果,落實國家教材獎勵制度,加大教師參與教材編寫在職稱評聘中的績效權重,發揮評價的激勵引領作用。

參 考 文 獻

[1]懷進鵬.奮力書寫教育強國建設支撐引領中國式現代化的新篇章[N].學習時報,2024-03-29(1).

[2]中華人民共和國教育部.首個國家重大行業產教融合共同體成立大會在江蘇召開[EB/OL].(2023-07-25)[2024-05-06].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/202307/t20230725_1070774.html.

[3]馬克思,恩格斯.馬克思恩格斯文件(第1卷)[M].北京:人民出版社,2009:520.

[4]姜朝暉,金紫薇.教育賦能新質生產力:理論邏輯與實踐路徑[J].重慶高教研究,2024,12(01):108-117.

[5]渠敬東.涂爾干的遺產:現代社會及其可能性[J].社會學研究,1999(1):31-51.

[6]朱璋龍,趙劉.結構功能主義視角下高職院校內涵建設核心要素分析[J].教育與職業,2017(6):17-23.

[7]全國十二所重點師范大學聯合編寫.教育學基礎(第3版)[M].北京:教育科學出版社,2014:164.

[8]吳巖.鍛造中國“金師”[J].中國高等教育,2022(24):13-18.

[9]賈文勝.關于建設高水平實訓基地的思考[J].中國職業技術教育,2019(7):103-107.

[10]教育部關于印發《中小學教材管理辦法》《職業院校教材管理辦法》和《普通高等學校教材管理辦法》的通知[Z].教材[2019]3號,2019-12-16.

[11]關于印發《教育部職業教育與成人教育司2024年工作要點》的通知[Z].教職成司函[2024]5號,2024-04-12.

[12]葉信治.高校“金課”建設:從資源驅動轉向制度驅動[J].中國高教研究,2019(10):99-103.

The Internal Logic, Realistic Manifestations and Strategic Choices of the“Five Key Components”in Vocational Education

——A Qualitative Study Based on Grounded Theory

Qin Chengxian, Ren Yongbo

Abstract In the process of building a strong education nation, the construction of“five key components”has become an effective measure to accelerate the high-quality development of vocational education. In the construction of the“five key components”, the major is the basic unit, the curriculum is the core element, the faculty is the fundamental guarantee, the training base is the practical platform, and the textbooks are the main carrier. Using the“goal orientation—organizational implementation—operating mechanism”as the analytical framework, this study finds that the construction of the“five key components”faces practical challenges, including unclear positioning, weak organizational implementation, and a lack of operating mechanisms. To accelerate the construction of the“five key components”, efforts should focus on the following aspects: clarifying positioning, strengthening resource supply, and optimizing performance management to build“key majors”; scientifically designing, strengthening organizational implementation, and providing institutional guarantees to build“key curriculum”; reinforcing beliefs, consolidating knowledge and capabilities, and enhancing incentive mechanisms to build“key teachers”; scientifically planning, achieving transformation and development, and optimizing operational management to build“key training bases”; aligning with standards, increasing resource supply, and supporting evaluation systems to build“key textbooks”.

Key words key majors; key curriculum; key teachers; key bases; key textbooks; construction of“five key components”; vocational education

Author Qin Chengxian, lecturer of Laiwu Vocational and Technical College, postdoctoral researcher of Qufu Normal University (Laiwu 271100); Ren Yongbo, lecturer of Laiwu Technician College

作者簡介

秦程現(1984- ),男,萊蕪職業技術學院講師、教務處副處長,教育學博士,曲阜師范大學教育學院在站博士后,研究方向:高等職業技術教育(萊蕪,271100);任永波(1986- ),女,萊蕪技師學院講師,研究方向:技工教育教學

基金項目

2022年度山東省職業教育教學改革研究項目“高職智能制造專業群社會適應性教育體系的建構與實施”(2022060),主持人:孟憲超;萊蕪職業技術學院博士科研啟動基金項目“中國特色學徒制隱性知識顯性化路徑的質性研究”(2023BSJJ01),主持人:秦程現