日元貶值加大當前日本貨幣政策正常化的難度

在日本經濟恢復基礎還不牢固的情況下,激進加息可能會引發滯脹風險。而在縮減購債方面,目前日本央行每月購債金額與國債的平均償還額大抵相當,一旦購債規模縮減,日本央行實際持有的國債余額將隨即減少,會在事實上進入量化緊縮進程。到那個時候,可能日本央行又將面臨如何在支撐匯率、穩定外匯市場和避免“縮減恐慌”、穩定國債市場之間艱難平衡的問題。

2024年3月19日,日本央行宣布退出負利率政策和收益率曲線控制,開啟了近三十多年來第三次貨幣政策正常化的努力(其中,前兩次分別為2000年退出零利率和2006年退出量化寬松)。在2024年3月、4月和6月的議息會議上,日本央行一再強調要保持金融條件持續超級寬松,以促進經濟復蘇。但是,近期日元兌美元匯率的加速下跌有可能影響日本央行貨幣政策正常化的節奏和力度。

退出負利率時代和收益率曲線控制未能阻止日元加速下跌勢頭

2021年起,日元兌美元匯率持續貶值,主要原因是日美貨幣政策分化、日美負利差不斷走闊。市場原本預期美聯儲停止加息,日本央行退出負利率時代、棄守收益率曲線控制后,將有助于日元匯率止跌。但未曾想到,3月19日之后,日元繼續迭創34年來新低。特別是4月10日公布的美國3月份CPI通脹全面超預期后,市場對美聯儲緊縮預期重估,日元兌美元開始加速貶值。4月26日日本央行議息會議的偏“鴿”派表態進一步引致日元失速下跌,在4月29日一度跌至1美元兌160日元的歷史性關口,為自1990年來最低匯率水平。市場普遍猜測這倒逼了日本政府在4月29日、5月2日連續出手進行了外匯干預。此后,日元反彈至152后又有所回落。6月14日,日本央行議息會議顯示加息進程可能比市場預期的更晚更溫和,日元兌美元匯率再度跌破158。到6月底,日元匯率又逼近160的關鍵水平(見圖1)。總的來看,此次日本央行貨幣政策正常化的調整和外匯干預對日元提振作用有限。

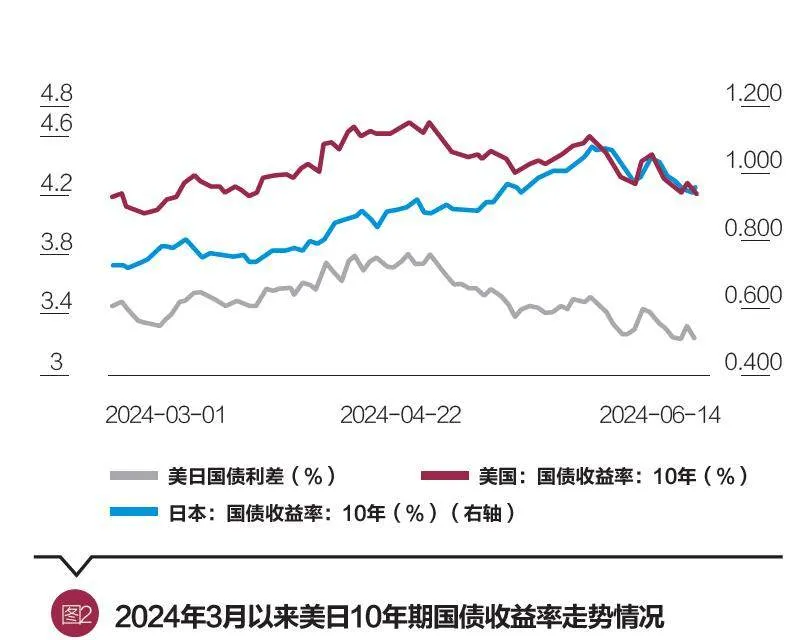

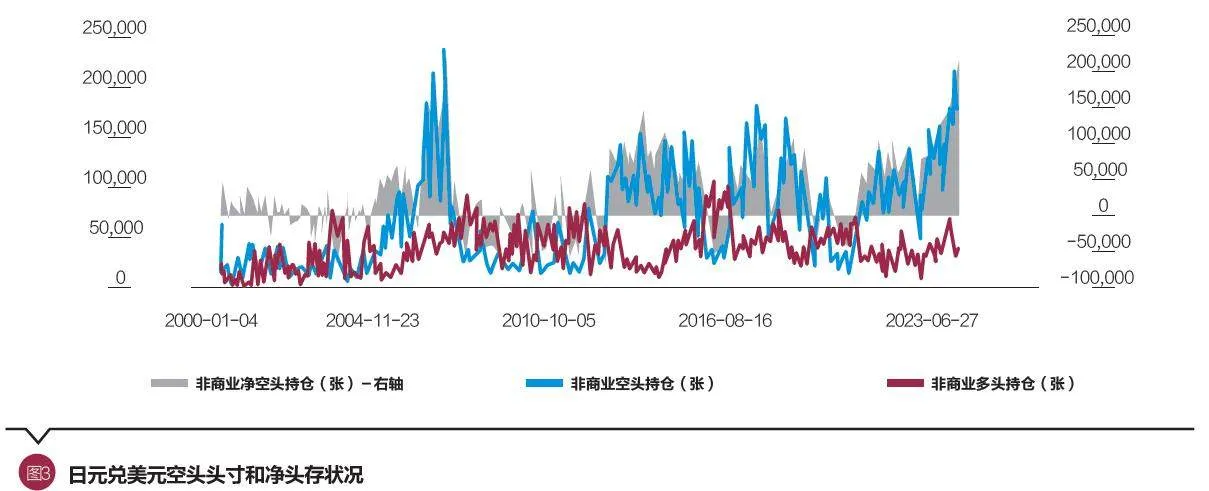

日元加速下跌的主要原因還是日美負利差仍較大。即使是在日本央行將基準利率調整到當前的0~0.1%之后,與美聯儲5.25%~5.50%的政策利率相比,利差也未實質收窄。日本國債收益率自3月以來有所攀升。受市場關于日本央行縮減購債和進一步加息的預期推動,5月底以來日本10年期國債收益率一度突破1%,目前在0.94%~1.04%的區間波動,但與美國10年期國債截至6月18日4.22%的收益率相比,仍存在超過320個基點的負利差(見圖2)。在美聯儲基準利率調整更遲更少而日本央行繼續謹慎緊縮的情況下,日元依然是主要利差交易貨幣。根據美國商品期貨委員會(CFTC)數據,3月日本央行歷史性決議出臺以來,日元凈空頭頭存數量不降反增,雖然4、5月份日本政府出手干預外匯市場之后有所回落,但截至6月11日,做空日元的合約仍有16.9萬份,處在2007年以來的歷史高位(見圖3)。

在日美貨幣政策收斂之前,日元的疲軟態勢很難因日本央行的貨幣政策調整和外匯干預而扭轉。2022年9月和10月,日本官方的兩次入場干預就幾乎無功而返。2022年9月22日,日本政府在145比1的位置阻擊后,未能阻止日元匯率于10月份進一步跌破150比1。而隨后的第二次干預,即10月21、24日在150比1的位置阻擊后,日元匯率雖然止跌回升,年底一度升破130比1(見圖1)。但背后的原因主要還是緣于2022年底市場對美聯儲緊縮預期緩解,美元指數沖高回落。當年美元指數早在9月底就見頂回落,2022年全年美元指數漲幅從最多將近20%收斂至7.8%,日元匯率的反彈遠落后于其他主要貨幣,并且在進入2023年之后,日元匯率又進一步走弱,成為洲際交易所(ICE)美元指數的六個權重貨幣中唯一對美元連跌三年的貨幣。

日元貶值對日本經濟的積極影響下降而消極作用上升

日元貶值有利有弊。2021年以來日元的本輪貶值,一定程度上促進了日本由進口價格帶動的成本推升型通脹,改善了以海外收入為主的日企利潤水平,并引發入境游持續火爆助力日本國內消費。但隨著貶值的持續,弱勢日元帶來的邊際收益遞減、邊際成本上升,已經引起各方的關注甚至抱怨。

首先,日元過度貶值會加大日本輸入性通脹壓力,對經濟復蘇造成不利影響。當前美國核心通脹在4%附近高位徘徊,通脹黏性仍有待觀察。國際能源和大宗商品價格年初以來反彈回升,隨著6月份日本政府能源補貼的退坡,日元貶值可能進一步加劇其國內通脹壓力。進口原材料、能源的價格上漲對企業利潤的擠壓日益嚴重,日本帝國數據銀行近期公布的一項調查顯示,近六成的企業表示日元的持續貶值對其利潤造成了負面影響,超過三分之一的企業表示對其銷售額造成了負面影響。通脹上升也會阻礙日本家庭實際收入的恢復,最新公布的3月份日本居民實際平均工資收入同比減少2.5%,負增長已持續了2年多之久,是日本史上最長的負增長周期。如果未來日元貶值推動日本通脹進一步抬升,不僅會對日本家庭實際工資收入的由負轉正產生拖累,還會加重居民生活成本負擔,從而抑制日本居民消費和國內需求的恢復。

其次,日元過度貶值也會加大日本貿易逆差壓力,不利于日本國際收支狀況的改善。自2021年下半年以來,日本外貿持續處于逆差狀態,已連續三年錄得巨額赤字。貨物貿易方面,雖然在日元貶值等因素的推動下,日本2021—2023年出口額分別增長了21.5%、18.2%、2.8%,但受進口價格攀升影響,日本2021年和2022年進口額增幅更大,分別達到24.8%和39.6%,2023年雖然回落至同比下降7%,但進口額仍高于出口額,全年貨物貿易赤字達到9.29萬億日元。服務貿易方面,日本2023年也錄得2.45萬億日元的逆差,其中,與數字服務相關的國際收支逆差高達5.5萬億日元。近年來,日本大力推進數字化轉型,日企向美國IT巨頭采購數字服務的需求快速擴張,過去5年間日本“數字逆差”持續擴大,逆差規模翻了一倍。數字服務費用支出具有相對剛性,在日元持續貶值的情況下,日本“數字逆差”不僅會加大企業成本壓力,還會進一步對沖入境游帶來的收入增加,惡化日本服務貿易收支狀況。

最后,日元過度貶值也會動搖主權貨幣信心,影響日本國際形象和地位。在信用貨幣時代,“經濟強、貨幣強”是基本邏輯,主權貨幣幣值一定程度上反應了國際社會對該經濟體的信心指數,同時也會反之影響國際投資者對該經濟體發展的信心。日元的貶值已經對日本折算以美元計算的名義GDP增長帶來了不利影響,2023年日本名義GDP為591.48萬億日元,約合4.21萬億美元,從全球第三降至第四,在時隔55年之后被德國反超。據國際貨幣基金組織最新預測,2025年日本名義GDP可能被印度趕超,跌至全球第五,比此前預測提前了一年。

日本干預日元貶值的政策選擇非常有限

日本宏觀政策需要在多目標之間艱難平衡,令其在穩定外匯市場上面臨諸多掣肘。

一方面,當前日本經濟恢復基礎并不牢固,繼續加息對日本經濟的不利影響不可小覷。日本內需仍顯疲弱,工業生產受到豐田等汽車制造商因質量問題的停產而拖累,已公布的家庭月度實際消費支出自2024年以來已持續3個月陷入同比負增長,住宅投資也持續偏弱。通脹方面,得益于工資拉動的服務業通脹的支撐,剔除新鮮食品的核心CPI穩定在2.0%—2.5%的區間,但后續收入增長能否繼續向支出轉化,并形成工資增長和物價上漲的良性循環仍需時間驗證。日本央行4月份《經濟活動與物價展望》中,對2025財年核心通脹的預測僅為1.9%,低于2%的政策目標,顯示日本央行對通脹的可持續性仍有疑慮。日本政府債務亦處較高水平,2023年政府債務與GDP之比達到260%,日本央行在日本國債整體發行余額中的持有比例也超過一半。截至日本央行6月議息會議前,根據彭博全球回報指數,日本國債價格自2024年以來已下跌約3%,超過新加坡成為亞太地區價格跌幅最大的主權債,未來關于財政穩健性的考慮也將對央行加息或縮減購債的政策空間形成制約。此外,日本作為外向型經濟體,經濟運行也常隨海外經濟走勢而漲落,容易受到全球性風險事件的沖擊。日本在2000年和2006年,曾兩度經歷過貨幣政策過快轉向,緊隨著便遭遇了美國911事件和互聯網泡沫破滅、次貸危機等超預期沖擊,使得經濟和通脹再度惡化的經驗教訓。基于上述原因,此次日本央行貨幣政策調整保持了相當的謹慎,市場對日本央行加息和量化緊縮的政策空間也已有預期。6月議息會議后,為緩解日元貶值壓力,日本央行行長植田和男表態購債的削減可能會有一定規模(considerable amount),且7月有一定概率加息,但釋放的偏“鷹”派信號對日元的提振作用也有限。

另一方面,持續進行外匯干預,與日本央行保持貨幣政策寬松的立場相悖。日本央行通過消耗外匯儲備,獲得美元后買入日元來進行外匯干預,實際上會收緊外匯市場中的日元流動性,進而給日本國債收益率帶來上行壓力。雖然日本央行已于2024年3月解除了收益率曲線控制,但依然保持寬松貨幣政策立場不變,要求國債收益率維持在較低水平。為了對沖買入日元帶來的國債收益率上升,日本央行將不得不保持一定的購債規模,而這又相當于向市場中注入日元流動性,其結果必然是大大抵消干預日元貶值的效果。

再一方面,當前日本也難以取得美方在一致行動方面的諒解與配合。美國自身去通脹前途坎坷,2024年以來隨著美國經濟“不著陸”的概率上升,市場對美聯儲緊縮預期重估。日本央行為了應對日元貶值壓力,若激進加息或縮表,套息交易的平倉可能對美元指數和美債收益率造成沖擊;如繼續維持當下的寬松貨幣政策,選擇下場進行外匯干預,在沒有美方協同干預的情況下,日本亦需大量出售其所持有的美國國債來換取美元,且日本單邊大規模外匯干預對于日本外匯儲備的消耗也是巨大的。根據日本財務省公布的數據,截至2024年5月末,日本官方外匯儲備余額為1.2315萬億美元,較4月末減少474億美元(約合7.4萬億日元),降幅為3.7%。其中,外國債券等證券余額為9275億美元,較4月末減少504億美元,降幅為5.2%,創歷史新高。市場普遍認為這是日本政府在4月至5月賣出美國國債籌措外匯干預資金的結果。而根據美國財政部公布的最新國際資本流動報告(TIC)數據,4月份,日本投資者由一季度凈增持美債616億美元轉為凈減持美債167億美元,其中,分別凈減持中長期美債46億美元,短期美國國庫券121億美元。這也反映了日方當月拋售美債干預日元貶值的操作。

主要結論及展望

沒有哪家央行可以完全獨立于美聯儲

長期以來,相比起日本央行貨幣政策,日元匯率與美國的經濟和貨幣政策周期反而呈現出更強的相關性。日本央行在歷史上三次試圖加息以推動貨幣政策正常化的決定,都是沿著“美聯儲加息—歐元區加息—日本央行加息”的傳導鏈條亦步亦趨。由于日本央行在做出加息決定時,美聯儲政策利率均位于高位,日本央行的小幅加息對絕對值較大的美日利差影響甚微,因此在過去的案例中,日本央行加息的舉措均未能扭轉日元在中長期的貶值走勢。就本次日本貨幣政策正常化而言,未來日元匯率走勢依舊主要取決于美聯儲的政策方向,如果美聯儲降息預期回升,則將對日元匯率止跌提供支撐,如美聯儲降息預期繼續下修,推動全球金融條件收緊,則日元面臨的貶值壓力將進一步加劇。日本央行迄今一直未給出后續加息的政策指導方針,僅含糊地表示“理論上政策利率的形成會參照‘泰勒規則’”,在6月份的議息會議上又推遲了發布縮減購債計劃的時間,可能也源于美聯儲政策調整仍具有較大不確定性。就目前而言,美國經濟數據頻頻“打架”,確認通脹走弱仍需時日,而日本央行在謀劃緊縮和加息的節奏時又不得不考慮美聯儲政策變化的影響。

日元是外匯市場的價格接受者

日元是全球性的避險貨幣和融資貨幣,大量投資者借入日元投資于高息貨幣進行套息交易。據CFTC數據顯示,2 0 2 4年以來做空日元的合約始終保持在1 0萬份以上的高位,一度突破20萬份,位居全球9大貨幣之首。相較而言,與經濟相關的貿易等供求因素在日元匯率價格形成中發揮的作用有限。從日本2023年的國際收支看,雖然經常項目實現了創紀錄的超20萬億日元的順差,但其中反映海外利息和分紅收入的第一次所得收支順差規模就占了34.56萬億日元,這部分收入可能主要以外匯形式持有,未必會形成真正的日元買入。因而,在套息交易仍主導日元價格形成的情況下,由于日元利率維持在低位,日本央行激進加息的空間也有限,日元價格變動實際上由美元等高息貨幣利率變化決定,日元實際上是外匯市場的價格接受者。

日元匯率波動是外部沖擊的“放大器”

傳統的國際金融理論認為,匯率的靈活調整能夠隔離外部沖擊,發揮國際收支和宏觀經濟自動穩定器作用。但由于貨物與服務貿易等基礎性收支項目在日元匯率決定中影響有限,以及日元的避險貨幣屬性,更多時候日元匯率對于日本經濟而言,反而放大了外部沖擊。當全球宏觀環境惡化時,日元升值會放大外部不利影響對企業盈利和物價水平的沖擊,此時日本央行加碼貨幣政策寬松亦難以扭轉日元升值趨勢,強勢日元實際上削弱了央行寬松貨幣政策的有效性。當宏觀環境緩和時,日元貶值反之會對經濟形成利好,提升央行寬松貨幣政策的效果,但如果日元過快和過度貶值,又會對經濟帶來難以承受的壓力,造成日本央行貨幣政策目前面臨的這種保利率還是保匯率的“兩難境地”。日元匯率的這種“放大器”作用,無疑會使原本就易受外部環境影響的日本經濟更具脆弱性,也令日本未來通脹恢復和貨幣政策正常化的前景展現出較強的不確定性。

日本央行貨幣政策的“二元悖論”

“二元悖論”說的是,在資本自由流動的情況下,匯率安排不論固定還是浮動,一國貨幣政策都難以獲得完全的獨立性。這正是日本央行當前困境的真實寫照。日元的貶值態勢加大了日本央行在面對經濟、物價和金融形勢不確定性約束下斟酌貨幣政策決策的難度。近期,日元投機性空頭頭寸仍處在高位,日元兌美元匯率再度逼近160的關鍵點位。隨著美聯儲降息時間表的不斷延后,在日本央行優先解決通脹和經濟增長問題的政策取向下,不排除日本政府會再度出手進行外匯干預。但日本央行反復實施的這種“寬松貨幣政策+外匯干預”的政策組合本身具有其矛盾性和不穩定性,外匯干預的有效性也已多次被市場證明很有限,只能短暫地延緩日元貶值的速度,被動等待外部環境特別是美聯儲政策的變化。日本央行新任行長植田和男在就任后的首次演講中,曾援引美聯儲前主席艾倫·格林斯潘倡導的風險管理框架來運用于日本的情況,認為等候潛在通脹率上升的觀望成本,較之倉促轉換政策、將實現2%通脹目標的可能性扼殺在萌芽狀態的成本要小。按此邏輯,如果未來外部環境變化無法為日元走勢的逆轉提供支持,當日元的持續貶值給日本經濟帶來的負面代價日益難以承受時,日本央行政策不調整的觀望成本將急劇擴大,必然會倒逼其加快量化緊縮(QT)和加息的速度與幅度。近期,日本央行也多次表示不排除通過再次加息等政策調整來應對日元貶值。在日本經濟恢復基礎還不牢固的情況下,激進加息可能會引發滯脹風險。而在縮減購債方面,目前日本央行每月購債金額與國債的平均償還額大抵相當,一旦購債規模縮減,日本央行實際持有的國債余額將隨即減少,會在事實上進入量化緊縮進程。到那個時候,可能日本央行又將面臨如何在支撐匯率、穩定外匯市場和避免“縮減恐慌”、穩定國債市場之間艱難平衡的問題。

(管濤為武漢大學董輔礽經濟社會發展研究院博導、中銀證券全球首席經濟學家,龔彩鱗為武漢大學董輔礽經濟社會發展研究院2024級博士研究生。本文為作者個人觀點,不代表供職單位意見。責任編輯/周茗一)