中國電建華東院:勇攀水電“珠峰”

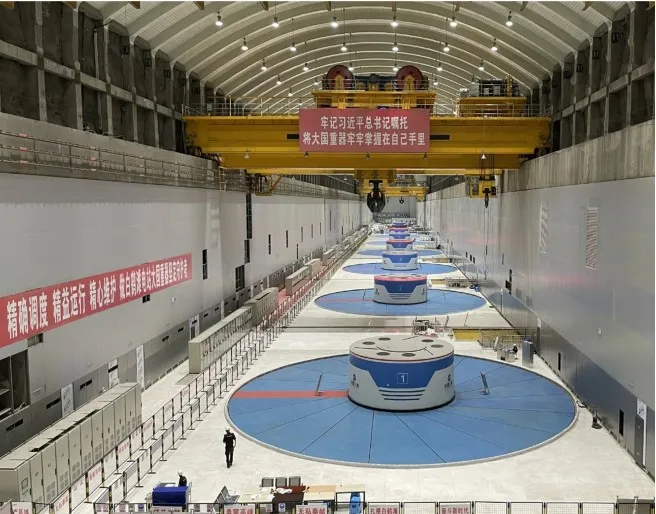

基礎設施是經濟社會發展的重要支撐。新中國成立75年來,特別是黨的十八大以來,基礎設施建設成就舉世矚目。2024年7月31日,由白鶴灘等6座梯級水電站構成的世界最大清潔能源走廊頂峰保供,高峰出力超過7000萬千瓦,創歷史新高。其中,白鶴灘水電站出力達1600萬千瓦,實現滿發運行。

與新中國一路同行,白鶴灘水電站見證了新中國能源基礎設施從弱到強、再到領跑的不凡歷程,也成為我國持續構建現代化基礎設施體系的生動縮影。

在這座“大國重器”的背后,有一支勇闖“無人區”、敢啃“硬骨頭”的隊伍——中國電建華東院白鶴灘水電站勘測設計團隊(以下簡稱:設計團隊),他們用三十載接續奮斗,勇攀水電“珠峰”,破解“卡脖子”難題,圓滿完成了電站全過程勘測設計和全方位技術支撐,為我國水電實現領跑世界的歷史性跨越作出了突出貢獻。

奠工程之基 創地下工程勘探紀錄

砥礪奮斗、攻堅克難,是設計團隊一直堅持的優良傳統,從1991年團隊成立以來,無數年輕的團隊成員在白鶴灘水電站留下了最美青春印記。他們在充滿挑戰的環境中,繼承黨的光榮傳統,發揚自力更生、艱苦奮斗的優良作風,逢山開路、遇水搭橋,足跡踏遍60多公里河段,修建了公路、便道、氣象站和過江纜索等設施,開展了巖壁探洞、江心鉆孔等高難度工程地質勘察工作,累計實施了總長20萬米的地質鉆孔、5.5萬米的勘探平洞,地下工程勘探量位居世界第一,為電站設計取得了寶貴的第一手資料,全面揭示了白鶴灘水電站世所罕見、極端復雜的工程地質環境,奠定了“超級工程”之基。

三十余年來,設計團隊接續奮斗,圓滿完成電站全過程勘測設計和全方位技術支撐,打破了當年一些外國專家對電站建設所發出的“不可能”定論。“我們是幸運的,一代又一代人的努力終于在我們手中開花結果。”一名資深團隊成員感嘆道。2024年5月,第28屆“中國青年五四獎章”評選結果揭曉,中國電建華東院白鶴灘水電站勘測設計團隊榜上有名,是浙江省唯一的上榜集體代表。

闖“無人禁區” 牢牢攥緊核心技術

作為世界技術難度最高的水電工程,白鶴灘水電站多項技術指標遠超既有規范和工程實踐范疇,地質情況復雜程度堪稱舉世罕見,壩基柱狀節理玄武巖發育,在這樣的地質條件上建高拱壩尚屬世界首例。如何在松散易碎的“積木”上建起289米高的特高拱壩;又如何抵擋世界最高的地震加速度、1650萬噸的總水推力和9萬兆瓦的巨大泄洪能量……針對一系列堪稱世界級的難題,設計團隊無數次登上高陡的懸崖進行踏勘,蹚過湍急的金沙江進行測繪,鉆進狹小的探洞進行模擬試驗,開展了百余項大型模型試驗和數字計算驗證,編制專題報告3000余項、繪制圖紙20余萬張……為了克服世所罕見的不利地質條件,設計團隊翻遍了國內外所有同類工程的設計資料,開展了全面、系統的研究,創新性提出設計方案;面對“高水頭、窄河谷、巨泄量、不對稱拱壩”的泄洪消能難題,設計團隊通過大量水工模型試驗驗證,設計了世界規模最大的反拱水墊塘,提高了孔口運用的靈活性和水墊塘的消能率及穩定性,有效解決了超大泄洪規模不對稱拱壩壩身泄洪消能的技術難題。

習近平總書記強調,真正的大國重器,一定要掌握在自己手里。核心技術、關鍵技術,化緣是化不來的,要靠自己拼搏。華東院堅定落實國有企業科技創新、產業控制、安全支撐“三大作用”,推動大國重器建設高水平自立自強。在設計團隊數十年如一日的努力下,在眾多院士專家的指導幫助下,自1991年以來,白鶴灘水電站先后攻克了超高烈度區特高拱壩抗震設計技術、巨型地下洞室群圍巖變形控制技術、特大體積混凝土溫控防裂技術等16項世界級核心科技難關,形成127項關鍵技術突破,發明和獨創了一大批新型結構型式,獲得發明專利205項、發表核心論文374篇,推動我國巨型水電工程建設實現從“中國制造”到“中國創造”的歷史性跨越。

保準點發電 全力提升工程效益

黨的十八大之后,白鶴灘水電站開工建設,吹響了中國攀登世界水電“珠峰”的號角。設計團隊常駐施工一線,全力保障工程安全高效建設。

2017年,在設計團隊取得的大量科研攻關成果的基礎上,電站主體工程全面開工建設。工程開建后,設計團隊所面臨的壓力幾乎成倍增長。首先是白鶴灘大壩基礎卸荷后像積木一樣松散易碎,大壩800多萬立方米混凝土,用傳統澆筑方式工期長的問題。設計團隊開展了100多次爆破試驗和錨固試驗,尋找對巖石損傷最小、效率最高的施工手段;聯合研發應用全壩低溫防裂混凝土,極力提升壩體性能,最終提出了“全灰巖-低熱砼-智冷卻”澆筑方案,大幅提升施工效率,抵抗住了在巨大的壓力作用下壩基變形開裂乃至可能整體垮塌的嚴峻考驗。2017年底,在右岸廠房南端突然變形開裂的突發事件中,由23名青年組成的華東院白鶴灘“青年博士團”迎難而上,白天在現場收集第一手的施工和監測資料,晚上將數據導入自主研發的三維設計平臺,計算研判巖石深部的斷層、節理、錯動帶等復雜地質構造的聯動發展機制,迅速定位病灶,連夜繪圖、對癥下藥,用不眠不休的10個日夜完成了系統、準確的深層加固方案,成功化解了開工以來的最大險情,兩座巨型地下洞室群于2019年底全部開挖完成。

2021年5月,連續打破澆筑速度世界紀錄的白鶴灘大壩成功封頂,標志著世界首座無縫大壩全面建成,提前下閘蓄水。2021年6月28日,白鶴灘水電站安全準點投產發電。2022年12月20日,白鶴灘水電站迎來全部機組投產發電的重大突破。電站投運以來,各項功能均達到設計目標,樞紐建筑物各項性態指標均優于技術控制值,機組運行穩定高效,經由白鶴灘至江蘇、浙江的±800千伏特高壓工程,可在7毫秒內“閃送”至2000余公里外的江南。

系十萬移民 助力當地脫貧攻堅

習近平總書記指出,國有企業是壯大國家綜合實力、保障人民共同利益的重要力量。華東院時刻牢記總書記囑托,扛起央企使命擔當,在保障“大國重器”建設的過程中,始終將人民的利益置于首要位置。

白鶴灘水庫涉及四川、云南兩省6縣39個鄉鎮130余個村莊10萬群眾,移民工程的空間和時間與脫貧攻堅深度融合。白鶴灘水電站下達“封庫令”后,華東院集中全院力量,組成了一支近500人的調查隊伍分組進駐庫區,詳實記錄庫區自然和經濟社會情況,在18個月內完成了近3萬戶10萬人、1000萬平方米房屋和35萬畝土地測量任務,并進一步規劃設計了52座新集鎮和安置點、450多公里新路橋和新渡口、500多公里電力線路、800多公里供水管渠等移民工程。

2018年,移民工程開工,設計團隊集中多個設計和施工部門骨干力量,繪圖14萬張,并承擔大部分工程施工。2020年底,十萬移民陸續喜遷新居。隨著貧困縣全部摘帽,人民群眾生活質量得到大幅提高,為當地脫貧攻堅做出了積極貢獻。此外,設計團隊深刻踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,堅持“在保護中發展、在發展中保護”,深入論證魚類洄游、鳥類繁育、古樹保護、生態修復等綜合措施,規劃了完善的環境保護和水土保持方案,系統治理了水庫沿線地質災害隱患,努力實現經濟、社會和生態效益有機統一。

強黨業融合 彰顯央企責任擔當

設計團隊不忘初心、牢記使命,堅持走黨建與科研攻關深度融合之路,先后成立了“大壩基礎處理”“巨型洞室開挖攻堅”“建筑材料研究”“長豎井設計”“混凝土溫控”等十余個共產黨員紅旗崗、先鋒號和攻關小組,哪里有難啃的“硬骨頭”,哪里就有共產黨員的身影。

設計團隊進駐金沙江河谷以來,積極履行社會責任。自20世紀90年代初開始,便與項目所在地學校開展“結對助學”“暖冬關愛”等活動,累計幫助數百名學生完成學業。在2014年云南省巧家縣發生的6.5級地震中,設計團隊組織力量向災區捐款捐物的同時,第一時間派出工程專家組,主動承擔了災后重建任務,展現了央企的責任擔當。

經過三十載錘煉,一代代青年人才傳承白鶴灘精神,在各種急難險重任務中將個人奮斗融入國家重大工程建設,這支千余人的設計團隊已逐步成長為忠誠擔當、敢打硬仗、具有突出技術創新能力、善于攻堅水電復雜技術難題的國家戰略人才力量,榮獲全國工人先鋒號、“央企楷模”、中國青年五四獎章、浙江省先進基層黨組織、全國五四紅旗團支部等榮譽,并培養30余人次入選全國工程勘察設計大師、國務院政府特殊津貼專家、國家有突出貢獻中青年專家、國家百千萬人才等各類專家人才,2024年1月,白鶴灘水電站勘測設計項目經理張春生榮獲首批“國家卓越工程師”稱號。

2024年,是新中國成立75周年,白鶴灘水電站首批機組發電3周年,也是中國電建華東院建院70周年。華東院將深入學習貫徹黨的二十大精神和黨的二十屆三中全會精神,牢記初心使命,踐行央企擔當,大力推進工程科技創新,以新質生產力釋放高質量發展新動能,努力為實現高水平科技自立自強作出新的更大貢獻。

(責任編輯:任肖云)