知識生態結構、知識創新行為與知識環境促進制造業集群優化升級的多元路徑分析

摘 要:以我國汽車產業集群數據為樣本,采用必要條件分析方法(NCA)與模糊集定性比較分析方法(fsQCA),從知識生態視角分析知識生態結構、知識創新行為和知識環境3種類型、6項前因條件對制造業集群優化升級的多重并發聯動效應。研究發現:①所有知識生態要素均不是引致高績效的必要條件,僅知識主體能力對高績效發揮普適性作用;②產生高績效的集群優化升級路徑為政產學研協同型、高知識凝聚型和知識生態集成型,在知識主體能力作為核心條件時,3條路徑存在遞進關系,同時,知識生態結構與知識環境存在潛在替代關系;③構建完善的知識生態結構、開展高水平知識創新行為是制造業集群獲得高績效的關鍵。

關鍵詞:知識生態;制造業轉型升級;NCA;fsQCA

DOI:10.6049/kjjbydc.2023050288

中圖分類號:F272.4

文獻標識碼:A

文章編號:1001-7348(2024)20-0088-10

0 引言

知識經濟和數智技術背景下,由上下游企業、科技服務中介等組織在特定地理位置集聚形成的產業形態即產業集群,已成為促進地區經濟發展、提升國家競爭力的重要載體。中共二十大報告中提出要“推進新型工業化”“加快建設制造強國”“推動戰略性新興產業融合集群發展”。制造業作為我國重要的支柱性產業,如何促進其產業集群優化升級已引起眾多學者關注。

中國制造業經過改革開放40多年發展,已實現從生產簡單玩具、紡織品向提供大量精密電子產品的跨越。一些企業通過為國外代工,培育了自己的制造能力,其知識創新與技術創新水平也獲得顯著提高。制造業集群在代工過程中成為知識生態建設的基礎力量,在生態位匹配與主體互動基礎上,實現橫向競合、縱向耦合共生的生態化發展態勢,這對集群企業知識積累與整合、核心競爭力提升乃至整體轉型升級具有重要戰略意義[1]。

目前我國制造業集群優化升級主要存在3個方面問題:第一,集群企業個體創新能力不足,顯性和隱性知識流動滯緩。由于信息不對稱,企業之間存在知識壁壘,知識創新動力不足,生產技術革新裹足不前(張玲等,2020)。第二,產業鏈上下游企業的溝通與協作能力不足,知識整合與應用能力較弱,工作勝任力以及凝聚力未充分激發[2]。第三,集群產業鏈存在割裂現象,知識載體關系稀疏,沒有達成統一愿景,缺少龍頭企業,無法協同發展[3]。這些均是影響制造業集群優化升級的痛點,且與產業集群知識生態及創新行為密切相關,值得深入探討。

當前,我國傳統制造業正向知識密集型現代制造業轉型,探討知識生態要素對制造業集群的影響有利于促進集群創新、培育產業發展的新經濟增長點。但遺憾的是,知識生態影響制造業集群優化升級的要素及作用機理的理論“暗箱”尚未打開。為此,本文將從知識生態視角切入,通過研究主體交互機制、知識創新行為以及知識環境,探究促進制造業集群優化升級的要素組合,從而為制造業高質量發展提供理論指導與實踐參考。

1 理論基礎

1.1 制造業轉型升級理論

針對制造業轉型升級問題,相關學者主要應用價值鏈理論、微笑曲線理論和創新理論展開廣泛而深入的研究。上述理論均指出,制造業轉型的核心是通過技術創新和資源配置提升核心競爭力,從而實現轉型升級。目前關于制造業轉型升級的研究方興未艾,但與集群優化升級的相關研究較少。現有的產業集群研究主要集中在外部因素賦能、內部創新資源整合以及產業創新生態系統層面。從外部賦能視角,數字經濟被認為是促進制造業轉型升級的重要推手[4]。從內部創新視角,學者們多聚焦于產業結構升級[5]和創新體系建設研究。創新生態系統建設強調系統主體之間、系統主體與環境之間的互動有助于實現產業情境與創新生態的有機融合[6]。跨領域知識融合是實現高質量發展的關鍵[7],而知識生態則從微觀層面揭示知識融合與創新的全過程。在知識生態網絡中,處于不同生態位的知識主體借助知識流,實現知識系統演化與知識創新(湯林偉,2013),最終獲得生態位提升,這從側面說明知識創新與互動機制有助于促進產業集群優化升級。創新生態系統研究主要關注宏觀層面的創新主體、創新資源與環境之間的互動關系;知識生態系統研究側重于分析主體間的知識互動演化規律;產業生態系統研究則以功能定位來區分研究主體,從產業內涵特征與驅動因素兩方面探究產業生態系統協同演化。雖然產業生態、創新生態和知識生態3個系統的研究主體不盡相同,但在研究方法和構念選取上存在借鑒之處,三者相互完善、互為補充,為產業集群研究打下堅實基礎。

制造業轉型升級是促進工業經濟可持續發展、高質量發展的必然選擇。集群優化升級是制造業發展的必然方向,集群內主體眾多,從知識生態視角切入,通過構建知識創新協同發展網絡有助于充分發揮創新驅動效應,促進產業集群優化升級。

1.2 知識創新理論

20世紀90年代,艾米頓提出“知識創新是一種通過創造、引進、交流和應用,將新理念轉化為產品和服務以促進企業獲得成功的活動”。之后學者們逐漸重視知識創新活動。Braunerhjelm等[8]認為,企業員工間的知識流動是知識創新的動力之源;Rapini等[9]通過研究集群企業知識共享行為發現,產學研合作可以促進創新水平提高,知識整合和知識流動是知識創新機制的重要構成環節。其他學者對知識創新機制也進行了相關研究,如Frishkoff等[10]基于知識生態視角,認為知識創新機制是由人、制度、組織、技術等構成的復雜系統;儲節旺[11]認為,知識演化與創新是知識競爭、協同的最終結果。

在前人研究基礎上,本文認為,知識創新是知識在各主體間流轉演化、鞏固再生的過程,知識主體差異性會導致其外在表現不同。知識創新機制可以劃分為知識演化與協同、知識整合與分布、知識部署與鞏固,三者相互聯系、相互作用。在不同主體間,知識演化與協同作為創新的源泉具有普適性。

1.3 知識生態理論

1991年,Pór首次提出知識生態學概念,并將其引入知識管理領域。知識生態系統由知識、知識主體以及環境構成,并存在與能量流動、信息傳遞相似的知識流動。按照知識載體層級,可將知識主體劃分為知識個體、知識種群與知識群落,三者通過環境的作用構成完整、復雜的知識鏈和知識網絡[12]。

制造業集群有著與知識生態系統相似的組織結構,且集群內部知識活動緊密交互,知識流動循環于各主體之間,各級知識主體占據不同生態位,基于自身稟賦與知識創新活動尋求生態位提升,最終實現集群轉型升級即知識生態系統演化躍遷,因此制造業集群可以看作是另一種知識生態系統。

在制造業集群知識生態系統中,各主體按照資源稟賦和所處網絡位置,擁有不同生態位[13]。知識生態位反映了知識主體在市場環境下的知識地位以及與其他知識主體的關系。知識創新是知識生態系統運轉的內在動力機制,而知識生態位是其外在表現形式。知識生態系統以知識創新為驅動力,以知識流作為連接集群知識主體的載體,通過一系列知識活動,最終實現整個集群知識生態位躍遷。

2 知識生態視角下制造業集群優化升級模型

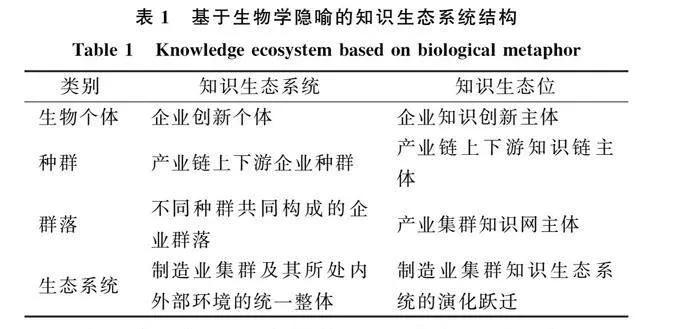

近年來,知識生態理論在智庫聯盟、技術標準聯盟和虛擬學術社區等領域應用廣泛,并逐步拓展到產業創新研究領域。知識生態系統結構類似于自然界組成,其中,企業是系統的基本組成單位,通過縱向聯接上下游企業、橫向聯接關聯性企業,即可實現知識鏈協同,而知識鏈的交錯編織出知識網絡。借助生物學隱喻剖析知識生態系統結構要素及特征,有助于明晰各要素作用與內在聯系,具體如表1所示。

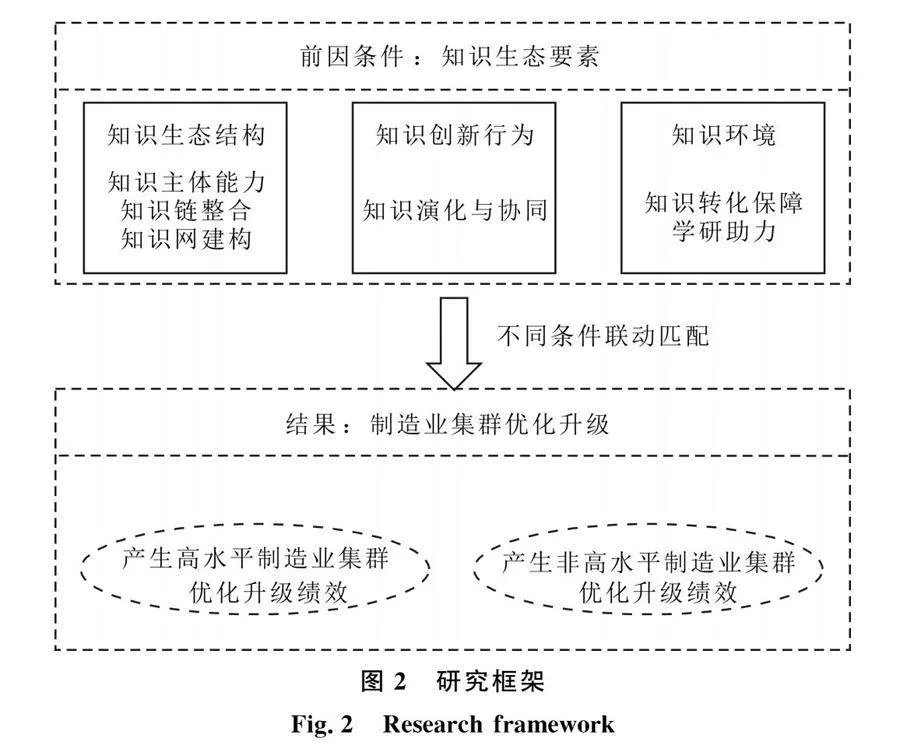

本文將從知識生態結構、知識創新行為和知識環境3個層面構建制造業集群優化升級分析框架。

2.1 知識生態結構、知識創新行為、知識環境與集群優化升級

2.1.1 知識生態結構與集群優化升級

(1)知識主體能力。知識主體能力取決于個體占據的生態位或擁有的知識資源等稟賦之和。在制造業集群中,知識資源保有量是實現知識創新的基礎[14],知識主體創造力是實現價值增值的關鍵。Sun等[15]根據擁有的核心知識量,將企業分為優勢企業和劣勢企業,以此探究異質性企業知識創新行為的演化過程。知識主體能力是知識創新的基礎,知識創新有助于增加企業知識儲備,二者相輔相成,為知識主體生態位提升奠定基礎。

(2)知識鏈整合。知識鏈整合是指將縱向的上下游企業、橫向的關聯性企業進行有效聯結[16]。知識鏈整合是知識創新的量變階段,對應的主體是產業鏈上下游企業群落。知識流動是一個循環往復且不斷產生反饋的過程。知識鏈上的知識流動側重于知識整合與知識部署,以確保面對特定目標時企業群落擁有完整的知識體系[17]。同時,鏈上企業能快速響應用戶需求,并通過知識鏈的高效管理降低創新成本,從而獲得自身生存與發展空間[18]。

(3)知識網建構。隨著知識鏈延伸以及知識需求多樣化,同一知識主體可能處于不同知識鏈,因而知識主體間呈現網狀結構,即知識網(詹湘東等,2019)。知識網建構是制造業集群進行知識創新的質變階段[19],其核心是提高集群知識凝聚性,完成知識部署與知識鞏固,從而協調不同知識鏈完成集群戰略性任務[20]。知識凝聚性提升是知識部署與知識整合過程中表現出來的一種動態能力。良好的組織溝通與協調能力、及時準確的戰略決策、優秀的組織文化與正確的組織價值觀是知識網絡完善的重要體現[21]。

2.1.2 知識創新行為與制造業集群優化升級

知識創新行為是集群知識演化與知識協同活動的統稱。如前文所述,知識演化與知識協同本身就是知識創新機制的一部分,其核心在于知識交換、整合、分布、鞏固與部署[22]。知識演化側重于顯性知識與隱性知識的流轉、內化及創新,是生態系統最基礎、最重要的環節。研究產業鏈上下游企業如何通過大規模生產獲得過程性知識,有助于厘清其內在邏輯,將經驗方法移植到更高維度的集群層面,從而實現整體競爭力提升。集群優化升級的主要內容是優化產業結構,提高行業競爭力,獲得更高的轉型績效,而知識演化與知識協同能夠從源頭促進集群上下游產業鏈“坐而論道”并“起而行之”,有助于深入挖掘整個產業集群知識創新的內生動力。

2.1.3 知識環境與優化升級績效

知識環境是知識主體交互的重要物質條件和文化基礎[23]。知識生態系統運行與其內外部環境密切相關。外部環境主要包括知識產權保護、知識轉化保障、政府政策等,內部環境主要涉及地區高校、科研院所的人才交流、協作創新以及組織文化等方面。知識環境與知識主體之間交互復雜,知識主體需積極適應知識環境變化,才能實現知識創新、競爭力提升和生態位躍遷。

(1)知識轉化保障。地區知識產權環境深刻影響知識主體創新活力,加大知識產權保護能夠顯著促進企業創新的觀點已經得到多數文獻證實。總體來說,知識轉化保障主要通過防止惡意競爭、構建和諧的創新環境激發集群知識主體的創新熱情[24]。同時,知識成果轉化存在區域異質性[25],強有力的知識轉化保障是實現知識生態欣欣向榮的關鍵。

(2)學研助力。產學研合作可實現上、中、下游知識創新主體間交互與耦合,地方高校和科研院所是企業獲得創新靈感的重要來源[26]。在知識生態系統中,企業一方面與大學、重點實驗室構建一體化鏈條,暢通學術交流;另一方面緊密圍繞產業發展需求,開展協同攻關(王茤祥等,2023)。在技術攻關層面,企業是創新主體,而學研方則為企業創新提供有力支撐。在基礎研究攻關層面,學研方通過對海量數據進行模擬、仿真、訓練與修正,不斷打磨研究成果,拓展知識邊界[7]。

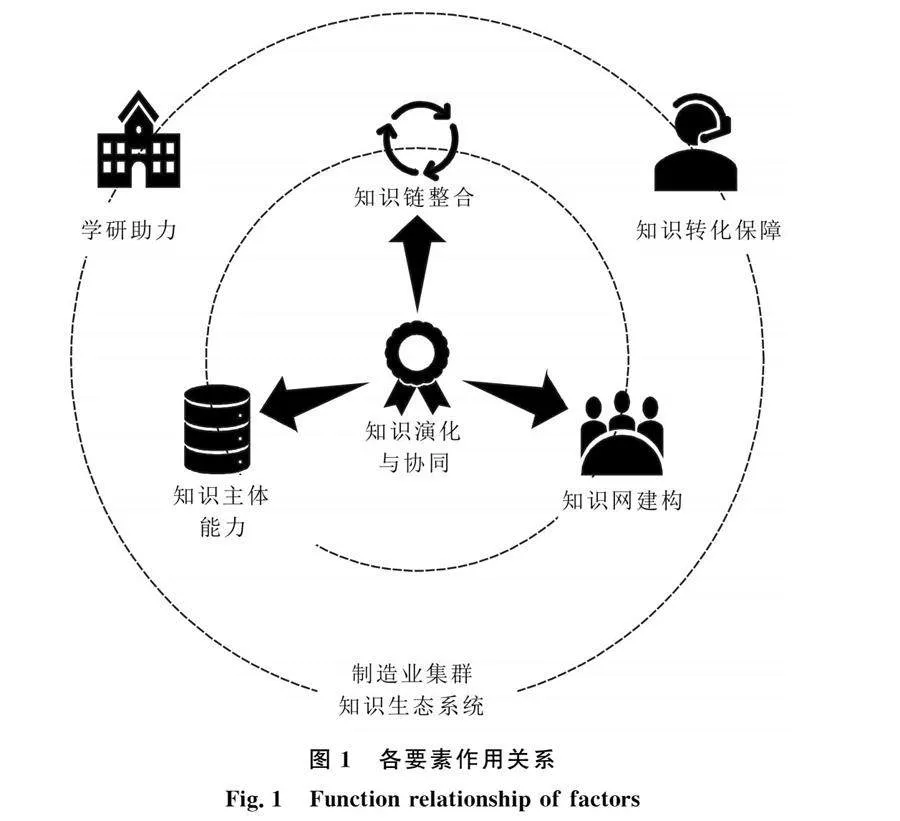

綜上所述,知識生態結構、知識創新行為與知識環境的相互作用機制如圖1所示。

2.2 模型構建

在知識生態系統內,不同主體以及主體與環境之間存在復雜的交互關系。制造業集群優化升級是知識生態結構、知識創新行為與知識環境等諸多因素綜合作用的結果,依靠單一要素很難提高系統績效。因此,本文將知識主體能力、知識鏈整合、知識網建構、知識演化與協同、知識轉化保障、學研助力6個要素視為制造業集群優化升級的前因變量,以優化升級績效作為結果變量,構建以知識創新為核心、知識流動為紐帶的制造業集群優化升級研究框架,如圖2所示。

3 研究方法

3.1 NCA與QCA相結合

制造業集群優化升級影響因素繁多,而fsQCA的組態思想有助于解釋多重并發的因果復雜性問題,是分析知識生態系統各要素聯動對集群升級績效影響的理想方法[27]。采用NCA與fsQCA相結合的方法,可以有效彌補fsQCA方法的不足,準確分析知識生態與制造業集群優化升級間的因果關系。

NCA與fsQCA是分析導致多因果現象出現的必要性、充分性條件的兩種邏輯方法。NCA方法的應用邏輯是探究單個條件的必要非充分性,而fsQCA的應用邏輯是進行充分性分析,重點分析不同條件組合對結果的影響。在具體分析中,首先采用NCA方法測度知識生態結構、知識創新行為和知識環境條件是否是導致集群優化升級的必要條件,且在多大程度上促進集群實現高水平優化升級;其次,借助fsQCA方法,從整體視角進行跨案例比較分析,探討知識生態結構、知識創新行為和知識環境的聯動協同機制以及各知識要素之間的互動關系,從而揭示知識生態要素影響制造業集群優化升級的復雜因果作用。

3.2 數據來源與變量測量

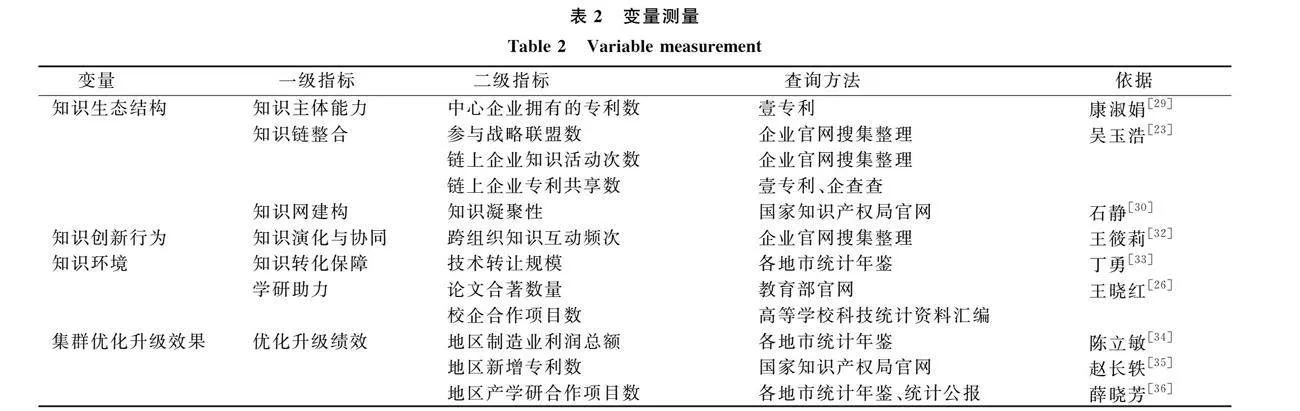

本文選取案例均為近年進行了優化升級的產業集群。以中國汽車工業協會發布的汽車工業整車20強榜單為藍本,選取案例企業所在地產業集群,剔除數據不完整、信息不完善的產業集群,并增加榜單外相關汽車產業集群,最終選定20個地市汽車企業制造業集群為樣本。數據收集渠道如下:一是國內各地市統計年鑒和統計公報;二是各大車企官方網站;三是國家知識產權局官方網站、教育部官網、壹專利、企查查網站等多種渠道。由于知識生態要素投入對集群優化升級的影響具有時滯性,本文選取2019年1月1日至2020年12月31日的前因變量值,以及2021年1月1日至2021年12月31日的結果變量值進行分析。借鑒已有文獻量化標準,對以下因素進行量化,如表2所示。

(1)知識主體能力。企業是產業集群的微觀組成單元,也是知識創新和產業升級的主體。知識主體的創新力和知識量是實現集群知識生態系統演化躍遷的保障。本文采用中心企業擁有的專利總量作為衡量知識主體能力的指標[28-29]。

(2)知識鏈整合。知識鏈整合側重于知識整合與知識部署。本文采用參與戰略聯盟個數、鏈上企業知識活動次數和鏈上企業共享專利個數衡量[16,23]。

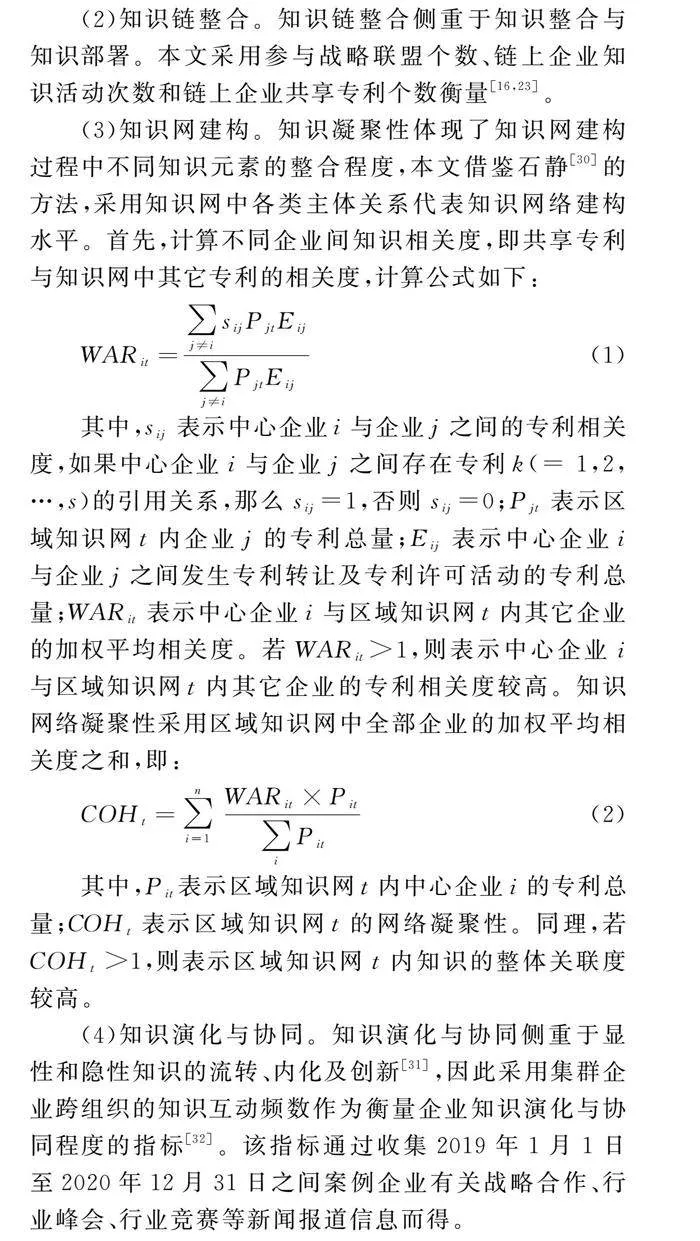

(3)知識網建構。知識凝聚性體現了知識網建構過程中不同知識元素的整合程度,本文借鑒石靜[30]的方法,采用知識網中各類主體關系代表知識網絡建構水平。首先,計算不同企業間知識相關度,即共享專利與知識網中其它專利的相關度,計算公式如下:

WARit=∑j≠isijPjtEij∑j≠iPjtEij(1)

其中,sij表示中心企業i與企業j之間的專利相關度,如果中心企業i與企業j之間存在專利k(= 1,2,…,s)的引用關系,那么sij=1,否則sij =0;Pjt表示區域知識網t內企業j的專利總量;Eij表示中心企業i與企業j之間發生專利轉讓及專利許可活動的專利總量;WARit表示中心企業i與區域知識網t內其它企業的加權平均相關度。若WARit>1,則表示中心企業i與區域知識網t內其它企業的專利相關度較高。知識網絡凝聚性采用區域知識網中全部企業的加權平均相關度之和,即:

COHt=∑ni=1WARit×Pit∑iPit(2)

其中,Pit 表示區域知識網t內中心企業i的專利總量;COHt表示區域知識網t的網絡凝聚性。同理,若COHt>1,則表示區域知識網t內知識的整體關聯度較高。

(4)知識演化與協同。知識演化與協同側重于顯性和隱性知識的流轉、內化及創新[31],因此采用集群企業跨組織的知識互動頻數作為衡量企業知識演化與協同程度的指標[32]。該指標通過收集2019年1月1日至2020年12月31日之間案例企業有關戰略合作、行業峰會、行業競賽等新聞報道信息而得。

(5)知識轉化保障。知識轉化保障作為企業創新的環境基礎,通過促進知識成果轉化顯著影響企業知識創新水平。本文采用地區技術市場交易額與其GDP比值[33],測度地區知識環境對產業集群優化升級的影響。

(6)學研助力。在知識生態中,地方高校和科研院所是企業獲得創新靈感的重要渠道,論文合著數量可從微觀層面反映主體知識交流情況。結合論文特質并借鑒王曉紅等[26]的研究,本文選取論文合著數以及單位時間內校企合作項目數作為衡量指標。

(7)優化升級績效。產業集群優化升級的最終目的是提高經濟效益和市場競爭力。因此,本文從經濟效益和市場競爭力兩方面衡量制造業集群優化升級績效。考慮到利潤[34]是產業集群優化升級成果的最終表現形式之一,故將其作為衡量轉型績效的指標。由前文分析可知,產業集群優化升級在知識生態評價中表現為系統生態位變化或躍遷,學者們通常采用“態”和“勢”來測量當前主體生態位水平與發展趨勢。如宋琪[13]利用新產品開發項目數、論文發表數等存量指標與專利申請增長率、合同數增長率等增量指標分別測度知識創新生態位的“態”和“勢”;趙長軼[35]采用專利數量、產值利潤率等指標測度產業綜合生態位的“態”和“勢”;薛曉芳[36]利用種群知識創新能力和種間關聯指數分別測量虛擬企業生態系統知識生態位的“態”與“勢”。結合胡寧寧[37]、儲節旺[38]等的研究以及知識生態特質,本文選擇地區產學研合作項目數和地區新增專利數分別作為測度生態系統生態位 “態”與“勢”的指標,同時,二者也可從市場競爭力層面反映產業集群優化升級績效。其中,地區產學研合作項目數用以衡量產業集群所積累的資源稟賦,地區新增專利數用以測量集群知識創新能力。

3.3 標準化處理

結合已有研究與數據特征,將樣本數據的3個錨點分別設為75分位值、50分位值和25分位值,接著將7個變量輸入SPSS26.0軟件進行校準。

4 結果分析

4.1 單一要素必要條件分析

NCA方法能夠分析要素是否以及在多大程度上是結果的必要條件。利用回歸上限技術(CR)和包絡上限技術(CE)兩種方法分別計算效應量。在NCA中,效應量d值表示前因變量在多大程度上是結果的必要條件。若效應量d≥0.1且蒙特卡羅仿真置換檢驗結果顯示效應量顯著,則認為該條件為必要條件。

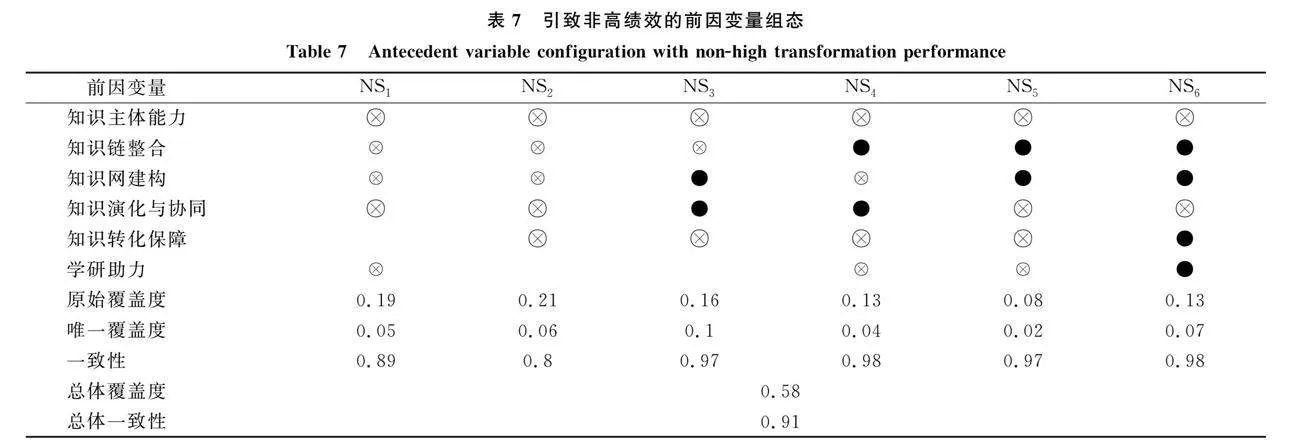

表3是使用NCA方法對6個前因變量進行分析的結果。綜合來看,除知識主體能力外,其余5個前因變量的蒙特卡羅仿真置換檢驗p值均大于0.01,因而不符合必要條件要求。知識主體能力p值<0.01且CR估計效應量高達0.308,即采用上限回歸(CR)方法生成函數時僅有知識主體能力是引致產業集群優化升級的必要條件。

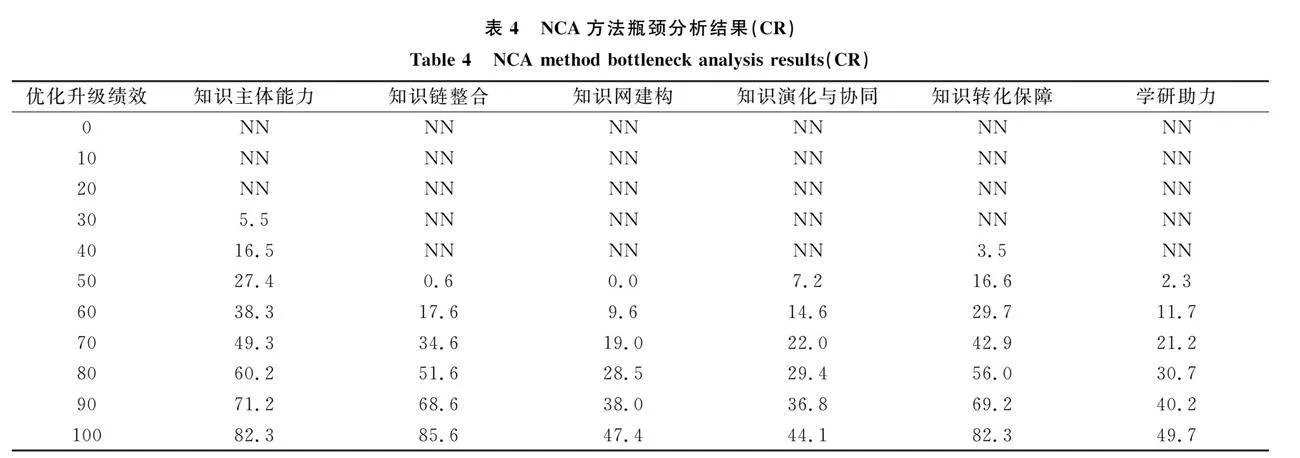

根據瓶頸分析結果可知,如表4所示,要達到100%的集群優化升級水平,知識主體能力、知識鏈整合、知識網建構、知識演化與協同、知識轉化保障和學研助力6個前因變量的水平值分別為82.3%、85.6%、47.4%、44.1%、82.3%和49.7%。隨著集群績效水平提高,各變量增長幅度不均衡,具體為知識鏈整合>知識主體能力、知識轉化保障>學研助力>知識網建構>知識演化與協同。

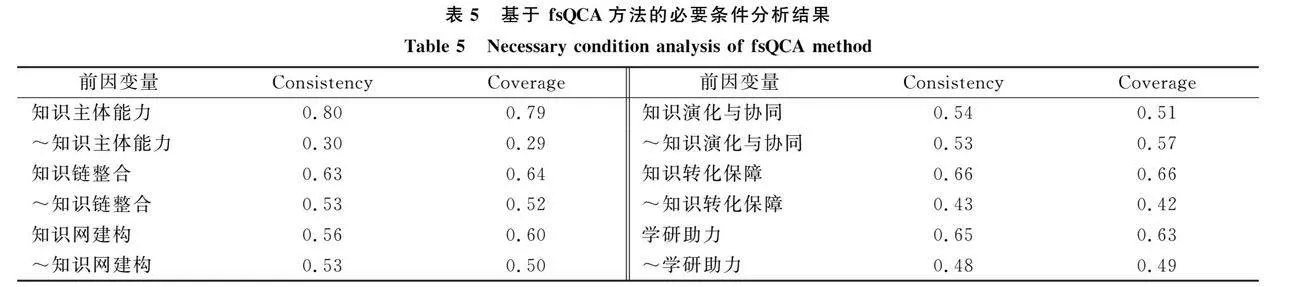

采用fsQCA方法的必要分析結果如表5所示,可以發現,6個前因變量的一致性值均低于0.9,說明其不是產生高績效的必要條件。通過比較發現,fsQCA中知識主體能力的必要性與NCA的結果稍有出入,其原因可能是fsQCA與NCA方法存在差異。根據Dul的觀點,觀測值的不同分布會導致fsQCA估計參考線與NCA估計上限值存在差異,且NCA與fsQCA對重要性的定義不同,因此fsQCA在數據集中發現的必要條件比NCA少得多。此外,在fsQCA組態分析中知識主體能力作為核心條件出現了11次,在一定程度上證明知識主體能力對高績效產生具有普適性作用,因此NCA與fsQCA的結果在整體上具有一致性。

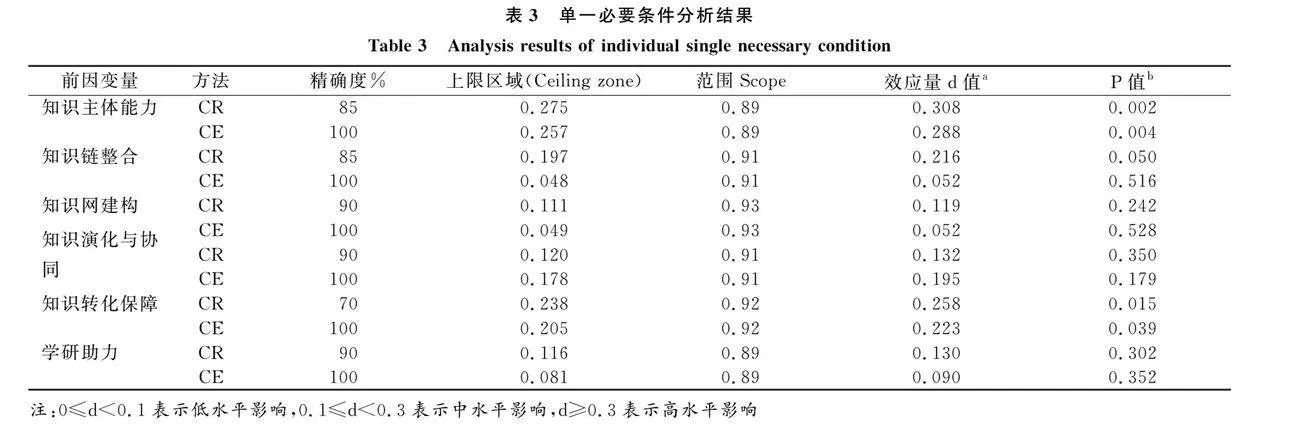

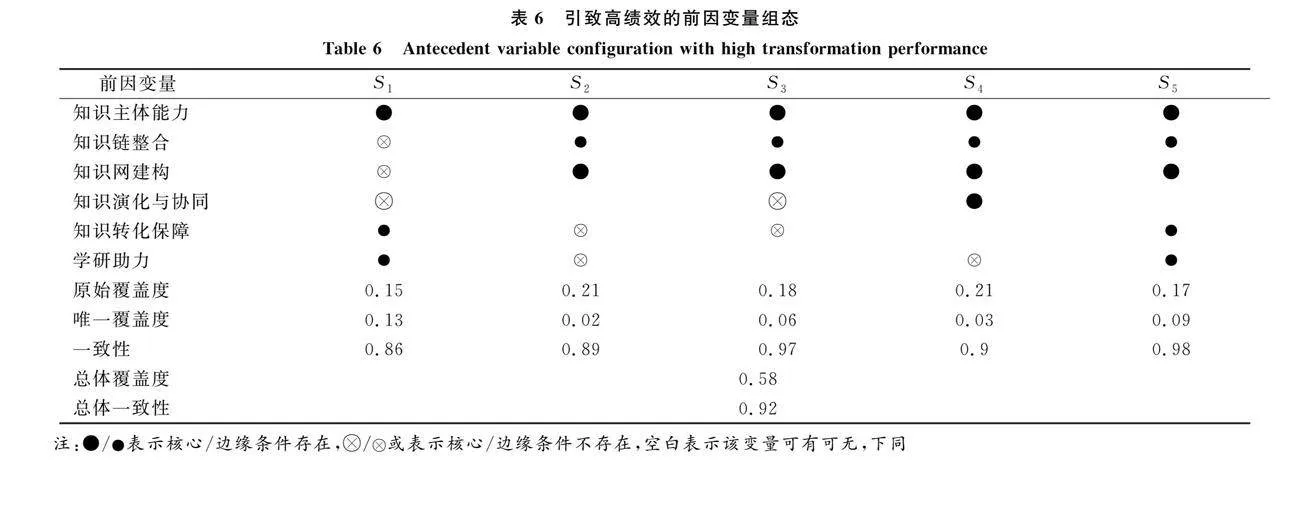

4.2 組態充分性分析

采用fsQCA方法分析全樣本條件下引致高績效的組態要素,不同組態表示不同的要素匹配路徑。本文的案例數為20個,為中等規模樣本。參照已有研究,將原始一致性閾值和PRI一致性閾值分別設為0.8與0.7,同時,將案例頻數閾值設置為1,最終得到fsQCA分析結果如表6、表7所示。結果顯示,產生高績效的組態有5種,產生非高績效的組態有6種,其一致性與整體解的一致性均高于0.8,解的覆蓋度也高于標準值0.5,表明結果較理想。其中,知識主體能力對每種組態都是至關重要的核心條件,該變量分別與其它條件組合成為實現制造業集群高質量發展的路徑。同時,引致非高績效的組態中,知識主體能力成為缺失的核心條件,但與高績效組態不存在對應關系。

4.2.1 高績效路徑分析

(1)政產學研協同型。組態S1顯示,知識環境友好型地區通過強化以知識主體能力為主,知識轉化保障和學研助力為輔的要素組合可以產生高績效。該組態的一致性為0.86,原始覆蓋率為0.15,能夠解釋15%的樣本。這是因為該類型地區知識主體能力較強、知識資源豐富,知識轉化保障受到足夠重視,科研院所、高校與企業之間交往密切,能夠相互取長補短,即使知識生態結構欠佳,也可以憑借其龐大的專利擁有量、堅實的研發基礎與高效的執行力維持自身優勢地位,從而使得集群獲得高績效。

該組態的典型案例包括上汽集團和北汽集團。以上汽集團為例,作為中國汽車制造行業的龍頭企業,截至2023年1月1日,上汽集團擁有111 506條專利,位居中國車企專利保有量第一名。上汽集團總部位于上海自貿區內,便捷的貿易渠道、優惠的稅收政策和嚴格的產權保護制度共同構筑了自由寬松的外部知識環境。2021年12月15日,上海自貿試驗區臨港新片區管委會發布《中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區支持知識產權發展的若干政策》,對符合要求的項目提供資金支持,為地區產業形成高質量知識產權成果提供了政策保障。2023年2月9日,浦東新區發改委發布《引領區改革創新案例》,該文件以《引領區意見》為綱要,通過統籌政策、社會資源、專業服務全方位賦能創新生態建設,構建政產學研金服用七位一體的創新生態體系,推動制造業集群研發中心向開放創新中心升級,深度賦能產業鏈中小企業協同創新,打造生機勃勃的創新“熱帶雨林”。上海自貿試驗區良好的創新環境與上汽集團的深耕相互成就,共同鑄就了國家隊車企的輝煌。

(2)高知識凝聚型。組態S2、S3與S5的核心條件相同,構成二階等價組態,可以一并分析。該路徑以完善的知識網絡和較強的知識主體能力為核心條件,以知識鏈高效協同整合為邊緣條件。3種組態的一致性均大于0.85,且累計覆蓋度達到0.56,能夠解釋56%的樣本。在該路徑下,通過建構完善的知識網絡將集群供應商整合起來,將高凝聚性作為一條強有力的紐帶,促進中心企業與上下游供應商知識交互。自上而下的知識流動使得各級主體的知識標準得以統一,知識鏈與知識網之間的交互緊密而高效。中心企業的創新訴求通過逐級傳導,快速得到響應,由于標準一致,知識主體的跨層級溝通成本大大降低,促使創新步伐加快,并有助于增強企業市場競爭力。

除東風汽車和長安汽車外,該路徑的典型案例還包括吉利汽車和奇瑞汽車。以東風汽車為例,作為國內汽車行業第二梯隊的領頭羊,東風汽車積極構建自身知識生態系統,利用自身能力輻射帶動配套產業集群發展及轉型。東風集團董事長竺延風在2022中國汽車供應鏈大會上提到,我國汽車供應鏈正向多主體參與的網狀生態演變,要堅持共生共構、共同進化,推動汽車產業轉型升級。汽車行業具有其特殊性,產品設計和工藝改進牽一發而動全身。東風集團高屋建瓴、統籌規劃全局,以構建完善的知識網絡推進零部件業務布局與產品研發,增強零部件與整車同步開發能力,促使更多零部件企業向價值鏈中高端邁進。

(3)知識生態集成型。組態S4顯示,雖然學研助力存在缺失,知識轉化保障不確定,但是在知識生態體系構建完善、知識主體能力較強的情況下,也可以實現高績效。該組態的一致性為0.9,覆蓋度為0.21,能夠解釋21%的樣本。這是因為即使地方政府知識產權監管缺位或地區教育資源匱乏,但是只要該地區知識生態系統自成一體,仍能實現良性循環。一方面,各知識主體頻繁交互,知識演化自下而上、層層遞進,并借助知識流貫穿不同層級生態位企業,為整個知識生態系統提供源源不斷的知識儲備和技術支持;另一方面,完善的知識生態結構會反哺各級知識主體,如知識凝聚性有助于提升各主體抗風險能力,支持不同主體結成靈活、松緊有致的小團體,促進產業集群協同發展。

該路徑的典型案例包括比亞迪和濰柴動力。以比亞迪為例, 2022年比亞迪無可爭議地摘得該年度全球新能源汽車銷量冠軍。作為較早布局新能源汽車的車企之一,截止到2023年3月25日,比亞迪擁有45 240條專利。比亞迪汽車具備從電池、電機、電控到整車的全產業鏈研發制造能力,產業規模和生產能力位居全球前列。同時,比亞迪構筑了完善的知識生態體系,帶動百余家重點企業創新發展,在電動汽車產業鏈上、中、下游形成完善的產業布局,擁有相對完整的知識鏈,使得處于不同生態位的企業能夠不同程度地享受知識流帶來的便利。知識生態系統循環往復,造就了產業集群強大的核心競爭力,即使產學研聯系稀疏,也可實現高績效。

4.2.2 非高績效路徑分析

本文也檢驗了導致非高績效的路徑,共有6種組態,具體為表5中的NS1、NS2、NS3、NS4、NS5和NS6,大致可分為3條路徑:第一,知識生態抑制型。組態NS1和NS2顯示,當6種條件幾乎都缺失時,不會產生高績效,如哪吒汽車和江鈴汽車。第二,資源—政策抑制型。組態NS3和NS4顯示,在知識主體能力、知識轉化保障和學研助力都缺位的情況下,單獨的知識演化與協同以及知識鏈或知識網絡構建并不能有效促進轉型升級,其中的典型案例如小鵬汽車、中通客車和宇通客車。第三,主體資源—創新活力匱乏型。組態NS5和NS6顯示,在知識演化與協同、知識創新表現以及知識主體能力、資源稟賦不足的情況下,即使努力建構知識鏈或知識網絡,也無法實現高績效,如海馬汽車和華晨汽車。綜合上述分析,不難發現,3條路徑呈現出一定共性,即知識主體能力中資源稟賦不足是引致非高績效的直接原因,但如果知識生態系統構筑完善,或許可以擺脫知識資源不足的桎梏,獲得高績效。

4.3 穩健性檢驗

根據已有研究經驗,本文將樣本數據的3個錨點調整為95分位值、50分位值和5分位值,并將一致性閾值提高至0.9,發現組態核心條件的分類未發生改變,說明本文研究結果具有較高穩健性。

5 結論與啟示

5.1 研究結論

本文通過拓展知識生態理論框架,采用NCA與fsQCA方法從知識生態結構、知識創新行為、知識環境三方面研究制造業集群實現優化升級的組態路徑,得到如下結論:第一,任何單獨的知識生態要素均不是引致高績效的必要條件,僅知識主體能力對高績效發揮較為普適的作用。第二,存在3條引致高績效的路徑,即政產學研協同型、高知識凝聚型和知識生態集成型。在知識主體能力作為核心條件存在時,知識生態結構與知識環境存在潛在的替代關系。第三,在知識主體能力較強、資源稟賦較為豐富的地區,選擇高知識凝聚型路徑是實現高水平轉型績效的最優選擇。第四,在知識主體能力較強時,3條高績效轉型路徑之間存在遞進關系。其中,政產學研協同型是實現高水平轉型升級的初級路徑,其關鍵是產學研高度協同、地方性法規完善健全。在此基礎上,若能構筑完善的知識鏈與知識網,即可通過高知識凝聚型路徑邁向中級階段,此階段集群知識生態初見成型,高知識凝聚性使得溝通效率和交互頻度獲得較大提升。另外,隨著不同主體間交互增強,集群知識演化與協同能力也得到提高,而完善的知識生態結構和較強的知識創新能力是集群釋放創新活力、實現轉型升級的關鍵,同時,也是知識生態要素的集成者,由此實現向更高階段的知識生態集成型路徑邁進。第五,3條非高績效集群轉型路徑具有的共性特征為地區知識主體能力孱弱、科研資源匱乏。此時,選擇知識生態集成型路徑有可能擺脫先天資源稟賦不足的桎梏,獲得高績效。整體來看,構筑完善的知識生態結構和具有較高的知識創新能力是制造業集群獲得高水平轉型升級績效的關鍵。

5.2 管理啟示

由上分析可知,知識生態結構、知識創新行為、知識環境要素賦能制造業集群優化升級的實現機制具有多重并發性、非對稱性和多種路徑等效性。各制造業集群應結合自身情況,積極探索各具特色的優化升級路徑。

(1)以深圳(比亞迪)和濰坊(濰柴動力)等案例為代表的知識生態集成型路徑是實現高績效的有效捷徑,但該模式對集群知識生態結構、知識創新行為等都有較高要求,因此并不具有普適性。究其原因,比亞迪和濰柴動力都是在特定轉型期抓住機遇、轉變賽道,通過構筑完善的知識生態、銳意創新,實現技術積累,為日后彎道超車打下堅實基礎。因此,該路徑只有在滿足特定要求的情況下才會成為有效捷徑。

(2)高知識凝聚型路徑是實現高水平轉型績效的最優選擇。該路徑的特色案例為杭州(吉利汽車)、武漢(東風汽車)、重慶(長安汽車)和蕪湖(奇瑞汽車)。蕪湖汽車產業之所以能夠躋身成功范例,是因為蕪湖市在整車—零部件—后市場服務方面的高效聯動有目共睹,實現了網絡企業互聯互通、共生互生的創新協同與優勢共享。在高知識凝聚性下,企業知識交互密切,跨層級溝通成本降低,有助于增強知識網絡中企業市場競爭力,助力產業集群優化升級。

(3)知識生態基礎較為薄弱的地區,應正視知識主體能力和資源稟賦的不足。一方面著力構建地方制造業集群知識生態體系,以培育專精特新“小巨人”企業為突破口,不斷優化知識生態結構;另一方面政府應加強知識產權保護,完善企業知識產權認證制度,建立產權預警機制。

5.3 不足之處

本研究尚存在一些不足,有待進一步完善。首先,知識生態是由多種要素構成的復雜系統,本文僅從“生態結構—創新行為—知識環境”3個維度提煉出6個知識生態要素,未來可從多角度、多層面對知識生態系統進行剖析;其次,本文僅對中國內地20個地市的車企制造業集群進行研究,未來可選取更多樣本案例,采用大樣本驗證研究結論。

參考文獻:

[1] 黃曉瓊,徐飛.知識生態視域下面向產業集群的區域綜合科技服務系統生態化發展研究[J].科技進步與對策,2021,38(3):60-69.

[2] 林潤輝,王倫.基于探索式創新的知識整合能力對突破式創新的影響——企業吸收能力與創新開放度的調節作用[J].科技管理研究,2023,43(1):19-27.

[3] YE D, WU Y J, GOH M.Hub firm transformation and industry cluster upgrading: innovation network perspective[J].Management Decision, 2020, 58(7): 1425-1448.

[4] 周勇,吳海珍,韓兆安.數字經濟對制造業轉型升級的影響[J].統計與決策,2022,38(20):122-126.

[5] 呂明元,程秋陽.工業互聯網平臺發展對制造業轉型升級的影響:效應與機制[J].人文雜志,2022,66(10):63-74.

[6] 辛曉華,繆小明,魏芬芬.產業創新生態系統組態與產業競爭力——基于模糊集定性比較分析[J].中國科技論壇,2023,39(3):82-92.

[7] 成瓊文,趙藝璇.創新生態系統知識融合的組態路徑研究[J].科研管理,2023,44(7):41-49.

[8] BRAUNERHJELM P,DING D,THULIN P.The knowledge spillover theory of intrapreneurship[J].Small Business Economics,2018,51(1): 1-30.

[9] RAPINI M S,DA MOTTA E ALBUQUERQUE E,CHAVE C V,et al.University-industry interactions in an immature system of innovation:evidence from Minas Gerais,Brazil[J].Science and Public Policy,2009,36(5):373-386.

[10] FRISHKOFF G A, COLLINS-THOMPSON K, PERFETTI C A, et al.Measuring incremental changes in word knowledge: experimental validation and implications for learning and assessment[J].Behavior Research Methods, 2008, 40(4): 907-925.

[11] 儲節旺,李佳軒,唐亮亮.元宇宙視域下的知識生態系統探析——要素、機理與展望[J].情報科學,2023,41(4):10-16,25.

[12] 蔣天穎,程聰.企業知識轉移生態學模型[J].科研管理,2012,33(2):130-138.

[13] 宋琪,谷灝,陳曉紅.基于組合賦權法的區域知識創新生態位測度研究[J].創新科技,2023,23(5):43-53.

[14] QUINTANA-GARCIA C, BENAVIDES-VELASCO C A.Knowledge organisation in R&D alliances: its impact on product innovation[J].Technology Analysis & Strategic Management, 2011, 23(10): 1047-1061.

[15] SUN Z, ZHANG W.Do government regulations prevent greenwashing? an evolutionary game analysis of heterogeneous enterprises[J].Journal of Cleaner Production, 2019, 231: 1489-1502.

[16] 劉強,張婉茜,李曉娣,等.知識庫兼容性對螺旋型知識創新的影響機理研究[J/OL].工程管理科技前沿:1-12[2024-01-06].

[17] 陳佑成,郭東強.企業轉型過程中的知識生態系統協同演化研究 [J].情報理論與實踐, 2015, 38 (4): 51-56.

[18] 吳玉浩,姜紅,孫舒榆.知識生態視角下技術標準聯盟的穩態機制研究 [J].情報理論與實踐, 2019, 42 (10): 63-70.

[19] OKRENT D.Risk perception and risk management: on knowledge, resource allocation and equity[J].Reliability Engineering & System Safety,1998,59(1): 17-25.

[20] KHANNA R, GULER I.Degree assortativity in collaboration networks and invention performance[J].Strategic Management Journal, 2022, 43(7): 1402-1430.

[21] TSOUKAS H.The firm as a distributed knowledge system: a constructionist approach[J].Strategic management journal, 1996, 17(S2): 11-25.

[22] CROTEAU D, HOYNES W.Media/society:industries, images, and audiences[M].London:Sage Publications, 2013.

[23] 吳玉浩,姜紅,陳晨.智庫聯盟知識生態系統的演化與運行機理研究——以阿里研究院為例[J].情報理論與實踐,2022,45(1):54-62.

[24] 吳超鵬,唐菂.知識產權保護執法力度、技術創新與企業績效——來自中國上市公司的證據[J].經濟研究,2016,51(11):125-139.

[25] 武爾娜.農業知識產權轉化應用問題與策略分析[J].現代農業研究,2022,28(12):25-27.

[26] 王曉紅,胡士磊.中國高校產學合作效率:測算及外部環境因素的影響[J].世界科技研究與發展,2017,39(6):503-510.

[27] 杜運周,李佳馨,劉秋辰,等.復雜動態視角下的組態理論與QCA方法:研究進展與未來方向[J].管理世界,2021,37(3):180-197.

[28] LEIPONEN A, HELFAT C E.Innovation objectives, knowledge sources, and the benefits of breadth[J].Strategic Management Journal, 2010, 31(2): 224-236.

[29] 康淑娟,安立仁.政府干預、知識資源與區域創新績效——基于價值鏈視角的雙重門限效應[J].科技進步與對策,2020,37(1):57-64.

[30] 石靜,孫建軍.科技創新團隊的知識網絡構建與知識測度研究[J].情報學報,2022,41(9):900-914.

[31] SENOO D, MAGNIER-WATANABE R, SALMADOR M P.Workplace reformation, active ba and knowledge creation:from a conceptual to a practical framework[J].European Journal of Innovation Management, 2007, 10(3): 296-315.

[32] 王筱莉,張靜,陳淑琴.虛擬學術社區知識生態系統的演化及其內部知識流動研究[J].情報理論與實踐,2022,45(12):156-163.

[33] 丁勇,楊虹.知識產權保護對區域創新的影響機制研究[J].科學與管理,2024,44(1):10-17.

[34] 陳立敏,譚力文.評價中國制造業國際競爭力的實證方法研究——兼與波特指標及產業分類法比較[J].中國工業經濟,2004,22(5):30-37.

[35] 趙長軼,王瑩.我國高技術產業生態位評價研究——基于省際面板數據的實證研究[J].決策咨詢,2021,32(2):56-63.

[36] 薛曉芳,覃正.虛擬企業的知識創新機制及其知識生態位研究[J].情報雜志,2008,27(8):73-76.

[37] 胡寧寧,侯冠宇.區域創新生態系統如何驅動高技術產業創新績效——基于30個省份案例的NCA與fsQCA分析[J].科技進步與對策,2023,40(10):100-109.

[38] 儲節旺,李佳軒.知識生態系統視角下的產學研協同共生演化機理研究[J].情報科學,2023,41(4):2-9.

(責任編輯:胡俊健)

英文標題

Multiple Paths for Optimization and Upgrading of Manufacturing Clusters through Knowledge Ecological Structure, Innovation Behavior and Knowledge Environment: A Fuzzy-set QCA Approach Based on the Automotive Industry Data

英文作者Xue Chaogai, Feng Kaibo, Cao Wujun

英文作者單位(School of Management, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

英文摘要Abstract: Against the backdrop of the knowledge economy and digital intelligence technology, manufacturing industry clusters have gradually become crucial in promoting regional economic development and strengthening national competitiveness.Over the past two decades, China has been developing a vast and highly skilled workforce that is adapted to the most tech-intensive industries.In this process, some companies have cultivated their amazing manufacturing capabilities by contracting foreign products, and thus the manufacturing clusters have formed the knowledge ecology base in the formation process.However, the "theoretical darkbox" of how knowledge ecology affects the transformation of manufacturing clusters as well as the combination effect of influencing factors.How to promote its efficient transformation has attracted the attention of both scholars and practitioners.

According to the knowledge ecology theory, the knowledge ecosystem contains the interaction between knowledge subjects within a cluster and between subjects and the environment, maintaining the order of interspecific relationships and niche evolution at different levels.Therefore, the six elements of knowledge subject capability, knowledge chain integration, knowledge network construction, knowledge evolution and collaboration, knowledge transformation guarantee, and academic research assistance are regarded as the antecedent variables for the transformation and upgrading of the manufacturing industry.The transformation and upgrading performance is used as the outcome variable, and a path framework for the transformation and upgrading of the manufacturing industry cluster is constructed with knowledge innovation as the core and knowledge flow as the link .The study tracks 20 official websites of automobile companies using Python to obtain two-year data from January 1, 2019 to December 31, 2020.On the basis of the data, the multiple concurrent linkage effects of three types and six antecedents in the transformation and upgrading of manufacturing clusters are analyzed from the perspective of knowledge ecology by the necessary condition analysis (NCA) and fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA) methods.

The results show that all knowledge ecological elements are not necessary for high transformation performance, and only the condition of "knowledge subject capability" plays a more general role in high transformation performance.The transformation and upgrading paths with high performance are in the types of "government-industry-academia-research synergy", "high knowledge cohesion" and "high knowledge cohesion".When the ability of the knowledge subject exists as the core condition, there is a progressive relationship among the three paths, and there is a potential substitution relationship between the knowledge ecological structure and the knowledge environment.For manufacturing clusters, the construction of a sound knowledge ecological structure and high knowledge innovation behavior are key to achieving high transformation and upgrading performance.

In terms of the theoretical contributions of this study, it firstly constructs an integrative model to analyze the linkage and collaboration mechanism built by knowledge ecological structure, innovation behavior and knowledge environment, as well as the interaction relationship among various knowledge elements, so as to reveal the complex causal mechanism of knowledge ecological factors affecting the transformation performance of manufacturing clusters.Secondly, focusing on the performance and development of knowledge innovation behavior in different ecological structures, it clarifies its internal logic and helps to transfer the empirical method to the higher dimension of the cluster level, so as to improve the overall competitiveness.Thirdly, it sorts out the mechanism of knowledge innovation in manufacturing clusters and expands the theoretical research on the transformation and upgrading of manufacturing clusters from the perspective of knowledge ecology.

As to the practical contributions of this study, it first provides practical paths and methods for the transformation of manufacturing clusters against the background of digital economy and intelligent manufacturing.Second, it makes up for the lack of theories and methods in the upgrading of industrial chain, and provides practical methods for the high-quality development of clusters.Third, it provides management suggestions, practical paths, and a policy basis for the government to formulate talent introduction and industrial policies.

英文關鍵詞Key Words:Knowledge Ecology; Transformation and Upgrading of Manufacturing Industry; Necessary Condition Analysis;Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis

收稿日期:2023-05-15 修回日期:2023-08-02

基金項目:教育部人文社會科學研究項目(23YJC630090,19YJA630096 )

作者簡介:薛朝改(1978—),女,河南鄧州人,博士,鄭州大學管理學院教授、碩士生導師,研究方向為制造業轉型升級;馮凱博(1999—),男,河南平頂山人,鄭州大學管理學院碩士研究生,研究方向為制造業轉型升級;曹武軍(1971—),男,河南鄭州人,博士,鄭州大學管理學院教授、碩士生導師,研究方向為電子商務、跨境電商。本文通訊作者:馮凱博。