“技術—組織”聯合情境如何促進雙元創新協同

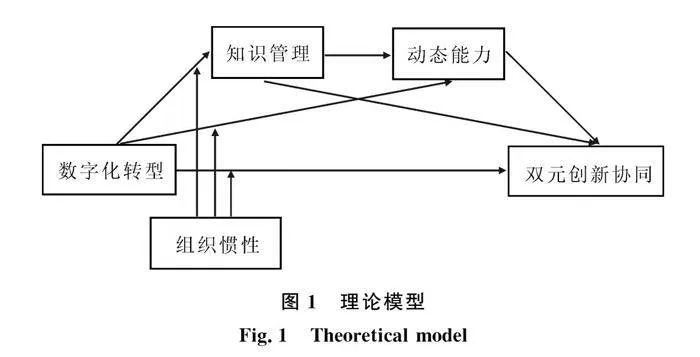

摘 要:數字技術沖擊給組織帶來巨大變革,在此情形下,企業如何把握數字技術與組織情境的聯合作用,實現數字環境下協同創新,成為制造企業亟須關注和解決的現實問題。根據TOE框架,基于知識基礎觀、動態能力理論和雙元創新理論,探究技術—組織聯合情境對企業雙元創新協同的影響機制與邊界條件,采用層級回歸分析法對制造企業調研數據進行研究。結果發現:①數字化轉型對雙元創新協同、知識管理和動態能力具有顯著正向影響;②知識管理、動態能力對雙元創新協同具有顯著正向影響,且對數字化轉型與雙元創新協同關系發揮正向鏈式多重中介作用;③組織慣性負向調節數字化轉型與知識管理、動態能力、雙元創新協同的正相關關系,且對動態能力中介效應的負向調節作用顯著,而對知識管理中介效應的調節作用不顯著。研究結論對于制造企業把握數字化轉型重點方向、促進知識管理和動態能力提升、實現雙元創新協同具有重要意義。

關鍵詞:數字化轉型;知識管理;動態能力;組織慣性;雙元創新協同

DOI:10.6049/kjjbydc.2023040601

中圖分類號:F273.1

文獻標識碼:A

文章編號:1001-7348(2024)20-0131-10

0 引言

在當前國際國內動蕩變革的新環境下,創新形式已從封閉走向開放,從漸進走向突變,基于互補性資產的協同創新作為兼顧短期效益與長期發展的關鍵途徑,對制造企業高質量發展至關重要。一方面,“十四五”規劃提出要“堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位”、“完善技術創新市場導向機制,強化企業創新主體地位,促進各類創新要素向企業集聚,形成以企業為主體、市場為導向、產學研用深度融合的技術創新體系”;另一方面,市場環境沖擊倒逼企業采用協同創新策略擺脫短期利用式創新市場適應能力弱、長期探索式創新投入成本高易失敗的兩難困境,以構建企業持續競爭優勢。數字時代背景下,數據資源的高效流通與無限利用為突破傳統資源約束、促進制造企業協同創新提供了新發展契機,賦予雙元創新協同新動能。基于雙元創新理論,雙元創新協同建立在利用式創新與探索式創新協同交互作用之上,旨在通過對現有知識、技術的深耕以及對新興知識、技術的拓展創新,實現制造企業可持續發展[1]。因此,數字經濟背景下,實現制造企業創新驅動發展,需要著力提升雙元創新協同性。

雙元創新協同受多方因素的影響,TOE框架融合目標主體的技術特征、組織情景及環境因素,能夠系統闡釋創新效果的作用機理。數字技術變革導致企業面臨更加繁雜動蕩的外部環境,在此情形下,如何發揮技術情境與組織情境的聯合作用,推動數字化環境下制造企業轉型升級進而實現協同創新,成為理論界與實務界關注的現實問題。數字化轉型作為技術情境的關鍵因素,是指數字技術引發的組織內部系統性變革,它能重構企業業務流程、組織結構與價值邏輯,構建企業核心競爭力[2],是當前制造企業擺脫競爭劣勢,實現提質增效的主要路徑。中共二十大報告明確提出要加快發展先進制造業,加快數字化轉型實施步伐,以數字化帶動經濟發展,實現數字技術與實體經濟深度融合。只有充分發揮數字技術關鍵優勢,把握創新發展的動力源,才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地,實現新一輪轉型升級。

任何新技術的引入往往都伴隨著組織變革,由此引發的企業創新行為需要一定的資源和能力作為支撐。已有研究認為,知識基礎和動態能力是分析企業數字化轉型的重要視角。復雜模糊的環境可能會導致企業喪失原有資源優勢,組織內部有限的資源和能力無法達成企業可持續發展目標,但數字化轉型不僅能促進企業與外界主體知識互聯,加速現有知識應用和新知識搜尋[3],還能作為企業動態能力進化的激勵因素[4],整合外部新資源,助力企業獲取長期競爭優勢。因此,知識管理和動態能力作為雙元創新協同的組織情境因素,能夠塑造組織能力和行為,提高組織創新能力。基于知識基礎觀和動態能力理論,知識管理以知識為核心,聚焦于知識獲取、共享與整合,旨在通過知識創造實現價值提升[5]。動態能力是指企業創新過程建立在特定能力的基礎上,即對創新知識、資源進行吸收、整合與重構的能力[6]。此外,組織慣性是企業數字化轉型的權變條件,這種慣性普遍存在于組織結構與活動之中,表現為“一致性的行為模式和消極應對環境變化的傾向”,無形中會給企業適應性變革帶來阻礙[7],影響企業雙元創新協同。

現有關于雙元創新協同的研究大多聚焦于組織結構、組織學習文化與高管團隊特征等內部情景,鮮有研究從內外部結合角度,考察數字技術與組織情景促進雙元創新協同的內在機理。因此,本文根據TOE框架,基于知識基礎觀、動態能力理論和雙元創新理論,構建“技術—組織”聯合情境(數字化轉型、知識管理/動態能力)影響企業雙元創新協同的理論模型,并將組織慣性納入研究框架,使主效應機制向更深層次推進。本文立足于制造企業,采用層級回歸分析驗證變量間的因果關系,旨在助推制造企業擺脫組織慣性陷阱,充分把握數字化轉型機遇,提升復雜環境下的適應力和競爭力,進而實現雙元創新協同。

1 理論基礎與研究假設

1.1 數字化轉型與企業雙元創新協同

數字化轉型以數據為核心要素,有利于企業突破傳統資源約束,緩解探索式創新與利用式創新對組織資源的爭奪[8],提高現有資源創新轉化效率,實現不確定性情境下顛覆性技術開發與創造,賦能制造企業不斷優化管理變革,促進協同創新。首先,數字化轉型的無邊界性、強滲透性特征能夠深化企業與外部創新主體的互動聯結,實現外部環境變化與政策趨勢實時追蹤,促使企業以更強的情境意識和認知能力搶占創新機會[9],為雙元創新協同提供支撐。其次,數字化轉型能夠使企業充分利用現有資源優勢,有效解決企業轉型過程中的兩難困境。數字技術的應用有利于企業感知和獲取創新所需知識、技術資源[10],通過不斷篩選與吸納,拓寬企業知識存量和知識邊界,提升企業技術學習能力。數字化轉型還能延伸企業對未知領域的探索,降低搜尋過程中的資源損耗,加速前瞻性異質資源共享與融合,借助新資源優勢拓展企業雙元創新體系。再次,數字技術與企業運營深度融合能為組織發展提供強大的行動潛力。企業借助數字技術嵌入組織運營流程和管理體系,通過對內外資源重新編碼,逐步實現價值鏈數字化,以數字化帶動現有業務流程不斷優化,進而提升企業運營效率[11]。同時,通過新知識、新技術的不斷積累,產生“量變聚集引發質變”效應,逐步打破企業原有商業邏輯,實現業務流程、結構模式顛覆性變革與重塑[12],進而激發雙元創新協同。據此,本文提出如下假設:

H1:數字化轉型正向影響企業雙元創新協同。

1.2 數字化轉型與知識管理、動態能力

知識管理是指企業通過對內外知識的獲取、更新與整合,改變知識內在耦合關系促進全新技術或知識產生的過程。一方面,數字技術能顯著提升企業在海量信息數據中搜尋與獲取知識的效率,不斷擴充企業知識儲備,為知識整合提供廣泛的知識來源。同時,數字資源的高粘附性和強滲透性能夠為企業吸附與整合其它資源提供基礎,便于企業跨越組織邊界在不同主體間進行知識學習與交互[13],倒逼企業拓寬知識轉移渠道,提升知識利用效率。另一方面,數字技術對組織流程的深度嵌入能夠打破不同部門間的知識壁壘,加速知識共享、轉移與整合。數字化平臺的開放性、去中心化網絡特征還能降低不同創新主體間的知識傳遞門檻,促進企業內部知識與外界環境交流和學習(孫國強等,2021),避免企業陷入知識閉塞窘境,達到強化知識管理的目的。

動態能力是企業獲取、整合并重構資源的行為取向,有利于保持組織穩定性與靈活性,應對不確定性環境帶來的負面影響,進而構建企業持續競爭優勢。一方面,數字化轉型以技術嵌入帶動數字技術與價值活動深度融合,打破企業傳統資源獲取渠道,解耦對傳統資源和價值鏈的依賴,激發企業自主創造性[14]。同時,數字化轉型能打開企業異質性資源涌入的突破口,降低企業獲取異質性資源的難度和成本,使互補性資源可及,提升企業快速響應環境變化的能力。另一方面,數字技術的開放性、關聯性特征能使企業以較低成本實現資源識別、搜索與獲取[15],數據的可編碼性便于企業對數據資源進行有效管理和動態更新,加速異質性資源選擇性集聚,提高企業資源協調整合能力,加速資源優化配置與重構,進而塑造更高層次的動態能力。據此,本文提出如下假設:

H2:數字化轉型正向影響知識管理。

H3:數字化轉型正向影響動態能力。

1.3 知識管理、動態能力與企業雙元創新協同

數字技術變革導致單一創新模式無法滿足企業可持續發展需求,基于互補性資產的協同創新對組織資源與能力協調提出更高層次要求。資源依賴理論認為,任何企業均難以實現資源自給自足,當內部知識不足以支撐企業發展時,從外部獲取知識能夠拓寬知識寬度與深度,進而在價值創造活動源頭對創新產生影響(毛義華等,2021)。同質化知識聚集能夠提高知識利用深度,提升知識轉化效率;而異質性知識獲取則能夠拓寬企業知識邊界,有利于企業挖掘新的創新機會。然而,零散、流動知識的簡單堆積并不能真正為企業所用,只有不斷進行知識重組與整合,使知識經歷內隱化、顯性化或組合化才能形成新知識[16],并通過質變激發雙元創新協同。不僅如此,知識的頻繁互動、聯系與共享還能加速知識流動與循環,持續增加知識存量并誘發新知識的產生,助力企業以新知識優勢識別創新戰略機遇,協調組織行為,進而增強知識創造能力。

動態能力是解釋企業如何將獲取的資源轉化為創新競爭優勢的重要視角。基于動態能力理論,企業感知能力越強,意味著其越能行之有效地識別和搜索戰略資源,提高對市場和技術變化的敏感度,進而迅速識別和抓住寶貴的創新機遇[17]。資源本身并不具有價值,只有不斷進行資源融合與重組,才能加速資源更新與儲備,降低企業創新決策風險和不確定性。資源整合能力關乎企業改進或創新產品服務所需資源的合理性,能夠加速資源選擇性集聚,促進異質性知識、技術資源融通與應用,將所獲資源轉化為創新性產品、服務和技術,從而激發企業雙元創新行為。資源重構能力通過解耦資源本身的聯結關系創造新資源組合,將外部知識技能轉化為組織內部資源,優化和重構產品、技術與流程設計[18],強化組織內部對外部的適應和協調,進而促進企業持續性創新。據此,本文提出以下假設:

H4:知識管理正向影響企業雙元創新協同。

H5:動態能力正向影響企業雙元創新協同。

1.4 知識管理、動態能力的中介作用

數字化轉型關乎企業與內部成員互動以及與外部主體的聯結程度,影響創新所需技術、知識和資源,進而影響企業創新決策。數字化轉型有利于企業在更廣范圍內進行大規模知識搜尋與獲取[19],通過層層篩選與吸納,建立創新知識資源庫并不斷擴充知識容量,以豐富的知識元為創新機會識別、創新能力培育奠定知識基礎。同時,數字化平臺作為密集性知識交流、轉換的窗口,能為企業提供增加異質性知識資源內外融通的機會,促進知識資本積累與創造,拓展雙元創新邊界[20]。另外,數字技術的可視化特征還能加速隱性知識顯性化,促進內部認知與外部環境相互滲透,從某種程度上重塑知識應用過程,促進雙元創新協同。基于此,本文認為知識管理在數字化轉型與雙元創新協同關系中發揮一定的傳導作用。

基于動態能力理論,資源整合與重構能將數字技術洞察的潛在價值加以實現,作用于組織行為與決策。數字技術作為企業與外部主體資源交互、共享的連接紐帶,能強化知識資源吸收、整合與利用,通過調整原要素耦合關系,實現新資源調配與重組,進而以新資源優勢推動企業結構范式變革[21],助力雙元創新。此外,數字化轉型的網絡化特征有利于企業對外部環境的洞察與把控,通過變革資源配置實現更具柔性的協調整合能力,驅動企業創新策略動態調整[22]。嵌入式數字技術的聯合運用還能加速要素資源流動、共享與聚合,為企業突破傳統要素邊界束縛、創造新價值體系、實現雙元創新協同提供便利。基于此,本文認為動態能力在數字化轉型與雙元創新協同關系中具備一定的傳導機制。

另外,企業知識資源的獲取、解釋和配置需要通過動態能力發揮作用,即知識管理有助于構建動態能力。已有研究表明,知識管理通過廣泛的知識獲取,借助知識轉移促進新舊知識融合,強化企業感知、整合與重構能力,進而實現動態能力調整[23]。同時,能力本身也是企業知識集合的過程,塑造和更新動態能力的方法主要來源于知識技能的獲取、學習與吸收。可見,數字化轉型不僅會對雙元創新協同產生直接影響,還通過知識管理與動態能力的雙重中介作用對其產生間接作用。據此,本文提出以下假設:

H6:知識管理在數字化轉型與企業雙元創新協同關系中發揮中介作用。

H7:動態能力在數字化轉型與企業雙元創新協同關系中發揮中介作用。

H8:知識管理、動態能力在數字化轉型促進企業雙元創新協同關系中具有正向鏈式多重中介作用。

1.5 組織慣性的調節作用

組織慣性是組織的一種內在屬性,是指企業面對環境變化傾向于保持原有狀態,沿用原有思維模式或經驗解決問題,而不是根據環境變化自主改變。信息技術的應用往往伴隨著組織變革,這種變革容易受組織慣性的影響,導致組織排斥外部知識與資源,造成內部行為模式和思維習慣趨于一致,產生威脅僵化效應,從而影響數字化轉型與企業創新。因此,組織慣性是數字化轉型與雙元創新協同、數字化轉型與知識管理/動態能力作用關系不可忽視的重要情景變量。

組織慣性會帶來一定的資源和程序慣性,也會形成制度、流程、文化慣性,這些慣性會阻礙企業轉型進程[24],導致組織內部形成同質化傾向的知識舒適圈,相似信息的無效流動會影響知識應用過程。組織慣性越強的企業越容易形成固化的資源配置模式,使企業陷入路徑依賴,制約企業雙元創新協同。此外,認知慣性容易使企業對外部知識價值產生認知偏差,導致企業偏向于使用內部資源,抵制外部知識吸收與利用,在進行跨組織學習時常面臨慣例紛爭,影響知識管理過程。

組織慣性還會使企業萌生惰性、現狀偏見,導致組織產生維持現狀的強烈傾向,阻礙企業獲取新興數字資源,影響企業數字化轉型與動態能力提升[25]。一方面,組織慣性使企業傾向于圍繞現有資源和能力進行深耕,而忽視新資源的重要價值,導致企業資源固化,影響企業動態能力提升[26];另一方面,組織慣性會使企業墨守成規,阻礙企業獲取正確資源,使資源配置方式始終按照原有路徑運行,不能依隨環境變化進行動態調整,導致資源轉化與重構效率降低,限制動態能力提升[27]。

組織慣性是組織面對重大外部變化進行內部調整的能力,當惰性在組織行動中逐漸盛行時,組織會陷入“僵化”,導致企業應對環境變化不夠靈活[28]。過度依賴組織慣性會使企業按照原有思維習慣分析問題和配置資源,削弱創新主動性,產生負面效應,抑制組織探索式創新和利用式創新,導致創新遲鈍。組織慣性越強,雙元創新協同面臨的阻力越大。當組織慣性持續增強時,企業排斥數字化資源等知識吸收利用的效應越強,最終會削弱企業數字化轉型對雙元創新協同的促進作用。據此,本文提出以下假設:

H9:組織慣性對數字化轉型與雙元創新協同關系具有負向調節作用。

H10:組織慣性對數字化轉型與知識管理關系具有負向調節作用。

H11:組織慣性對數字化轉型與動態能力關系具有負向調節作用。

組織慣性會抑制企業創新,使企業錯失外部機遇,導致創新過程中的知識基礎與洞察力受限,抑制雙元創新協同。在不同組織慣性情境下,企業數字化轉型的作用不同,知識管理和動態能力的中介效應也不同。隨著組織慣性的不斷增強,企業愈發受限于以往的知識、經驗和運行模式,越會抑制企業創新主動性,致使知識管理和動態能力對雙元創新的中介作用愈發被削弱。據此,本文提出以下假設:

H12:組織慣性對知識管理在數字化轉型與企業雙元創新協同關系的中介效應具有負向調節作用。

H13:組織慣性對動態能力在數字化轉型與企業雙元創新協同關系的中介效應具有負向調節作用。

基于此,本文構建理論模型如圖1所示。

2 研究設計

2.1 樣本選取與數據收集

數字經濟背景下,以數字化轉型驅動企業創新能力提升成為制造企業高質量發展的重要途徑。為保證研究的科學性和嚴謹性,本文選取我國已實施數字化轉型和雙元創新的制造企業為研究樣本,采用問卷調研方式收集相關數據,以對企業數字化轉型態勢以及雙元創新活動開展有全面了解的中高層管理者作為問卷調研對象。本文樣本來源于以下兩個方面:一是通過導師團隊MBA班成員、往屆校友群與被調查者取得聯系,以網絡問卷形式向所在企業發放問卷;二是通過蜂鳥數據調研結構獲取部分樣本。最終將兩種來源問卷進行匯總,共計發放問卷570份,回收問卷489份,剔除無效問卷后剩余477份,有效問卷回收率為83.6%。樣本分析結果顯示:從企業年限看,5~10年占比最大,為39%;從企業員工規模看,300~1 000人占比最大,為42.1%;從產權性質看,民營企業占比最大,為29.8%;從所處行業看,勞動密集型和資本密集型行業占比略高于技術密集型行業。總體來看,樣本覆蓋多個制造業企業,問卷數據具有一定廣泛性和代表性。

2.2 變量測量

本文在梳理相關文獻的基礎上,參考國內外成熟量表,結合本文研究內容設計測量題項。為保證量表質量,選取10~20位制造企業中高層管理者進行小范圍預調研,對問卷語義設置和邏輯表達進行完善,并對預調研問卷信效度進行檢驗,最終形成正式調研問卷。研究問卷采用李克特5點量表,1代表“很不同意”,5代表“很同意”。

(1)數字化轉型。借鑒Li等[29]的研究成果,結合本文研究情景,對數字基礎設施和數字技術運用分別設置3個題項,典型題項如“貴公司投入數字化轉型所需基礎設備”“貴公司通過采用數字技術對現有產品和服務進行改造和升級”等。

(2)雙元創新協同。借鑒He等[30]和Jansen等[31]的研究成果,將創新分為探索式創新和利用式創新,通過兩類創新的平衡與互補反映雙元創新協同。雙元創新平衡為5減去兩類創新差值的絕對值,雙元創新互補為兩類創新值的乘積,并對變量采取無量綱化處理,共包含8個題項,典型題項如“貴公司經常主動引進或開發全新的產品和服務”“貴公司能夠利用現有技術和能力對現有產品和服務不斷進行小幅度改進”等。

(3)知識管理。借鑒Wang等[32]和Zheng等[33]的研究成果,結合本文研究內容,從知識獲取、知識共享和知識整合3個維度測量,共包含9個題項,典型題項如“貴公司與合作伙伴能夠互動獲取相關技術研發知識、專有技能和經驗”、“貴公司能夠整合來自不同部門、團隊和員工個人知識的能力”等。

(4)動態能力。借鑒盧啟程等(2018)的研究成果,從感知能力、整合能力和重構能力維度進行測量,共包含9個題項,典型題項如“貴公司能夠及時通過各種渠道獲取顧客需求變化信息”“貴公司能夠成功整合現有資源并產生新資源組合”等。

(5)組織慣性。借鑒董曉松等[33]的研究成果,結合本文研究內容,選取認知慣性、結構慣性、知識慣性、行為慣性和資源慣性5個維度,共包含5個題項,典型題項如“貴公司管理層為應對外界變化制定新戰略時主要依賴過去的成功經驗和戰略”等。

(6)控制變量。本文在借鑒以往研究的基礎上,選取企業規模、企業年齡、企業產權性質和所在行業為控制變量。根據國家統計局發布的企業劃分辦法,按照人員數量將企業規模劃分為小于300人、300~1 000人和1 000人以上3類;參照以往研究,將企業年齡劃分為5年以下、5~10年、11~20年和20年以上4類;根據企業產權性質,將企業劃分為國有(控股)企業、民營企業、合資企業、外資企業和其它5類;根據企業所在主要行業將其劃分為:消費零售/服裝/家具/貿易、電子通信/交通運輸/石油化工/工程機械、電子計算機/生物醫藥/新材料/航空航天和其它4類。

2.3 共同方法偏差檢驗

本文對可能存在的共同方法偏差問題進行事前控制和事后檢驗。在事前控制上,問卷題項盡可能采用表述清晰的國內外成熟量表,采用匿名方式收集數據;在事后檢驗上,主要通過Harman單因素檢驗法對問卷所有題項進行探索性因子分析。結果表明,特征根大于1的因子有5個,且最大因子方差貢獻率為37.7%,小于40%,說明本研究不存在嚴重的共同方法偏差問題。

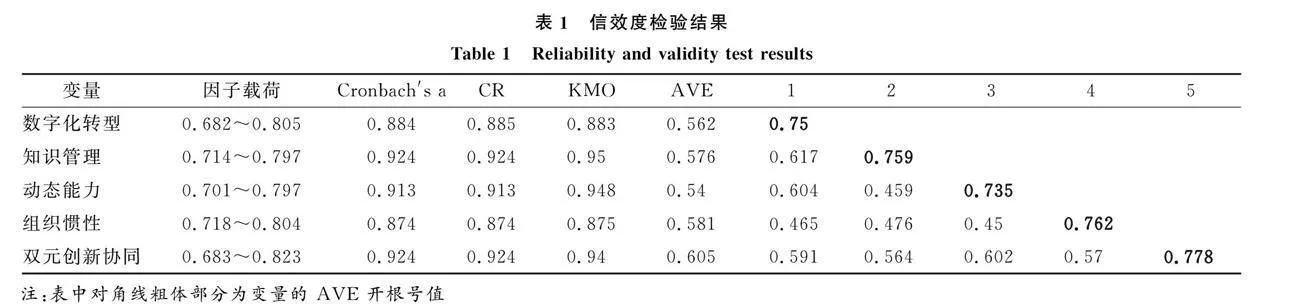

2.4 信效度分析

為保證問卷設計的有效性,借助SPSS25.0和Amos26.0進行量表信效度分析,結果見表1。從中可見,各量表內部一致性信度Cronbachs′s a系數在0.874~0.924之間,均大于0.8,表明問卷信度較高;變量KMO值在0.875~0.950之間,均高于0.7,整體模型擬合度指標(χ2/DF=1.436;RMSEA=0.030;GFI=0.906;IFI=0.974;CFI =0.974)均在參考范圍內,表明結構效度較高;測試題項因子載荷值在0.682~0.823之間,大于0.6,且各變量組合信度CR遠大于0.7,平均方差萃取量AVE均大于0.5,表明變量收斂效度較高;對角線上AVE平方根均大于變量間的相關系數,表明變量區別效度較高。

3 實證分析與結果

3.1 描述性統計與相關性分析

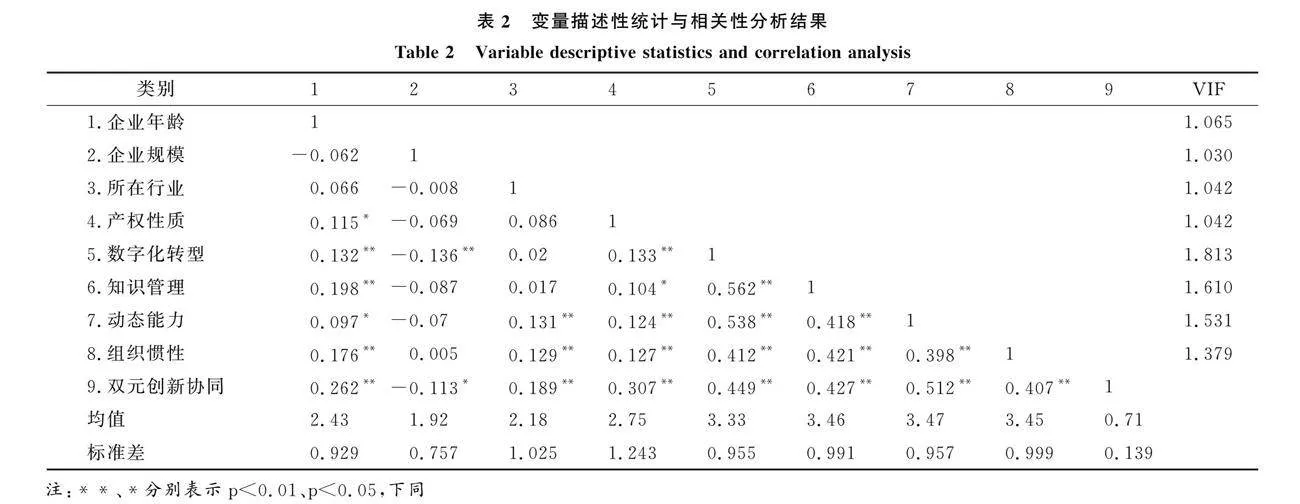

主要變量描述性統計結果與相關系數矩陣如表2所示。從中可見,變量之間的相關系數在0.3~0.6之間,方差膨脹因子(VIF值)在1~2之間,表明不存在嚴重的多重共線性問題。數字化轉型與知識管理、動態能力及雙元創新協同正相關,初步驗證了假設H1、H2和H3;知識管理和動態能力與雙元創新協同正相關,初步驗證了假設H4和H5。

3.2 主效應檢驗

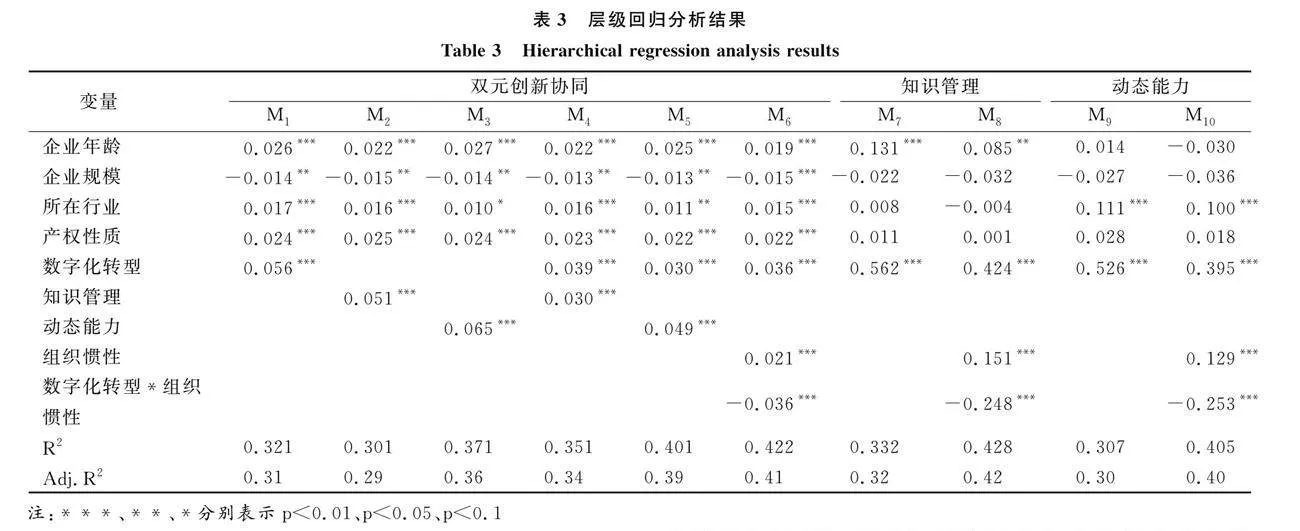

利用Stata 16.0進行層級回歸分析,結果如表3所示。其中,M1、M2和M3為數字化轉型、知識管理、動態能力對雙元創新協同影響的回歸模型。結果顯示:數字化轉型、知識管理、動態能力對雙元創新協同具有顯著正向影響(β=0.056,p<0.01;β=0.051,p<0.01;β=0.065,p<0.01),表明制造企業通過實施數字化轉型、知識管理和動態能力構建3條路徑促進雙元創新協同,假設H1、H4和H5得到驗證;M7和M9為企業數字化轉型對知識管理、動態能力影響的回歸結果,其中數字化轉型(β=0.562,p<0.01)與知識管理顯著正相關,表明數字技術運用能夠拓寬知識獲取渠道,加速知識交流與共享,進而提升企業知識管理水平,假設H2得到驗證;同時,數字化轉型(β=0.526,p<0.01)與動態能力顯著正相關,表明數字技術的應用使企業更具柔性,企業得以快速響應外部環境變化并動態調整內外資源,進而提升企業動態能力,假設H3得到驗證。

3.3 中介效應檢驗

M4和M5為數字化轉型、知識管理/動態能力對雙元創新協同回歸的全模型,用以檢驗知識管理、動態能力在企業數字化轉型與雙元創新協同間是否發揮中介作用。根據中介效應成立條件,結合M4檢驗結果發現加入中介變量知識管理后,數字化轉型對雙元創新協同的影響作用減弱(β=0.039,p<0.01),且知識管理對雙元創新協同的影響作用依然顯著(β=0.030,p<0.01),表明知識管理在數字化轉型與雙元創新協同之間發揮部分中介作用,假設H6得到驗證;同理,加入動態能力后,數字化轉型對雙元創新協同的影響作用減弱(β=0.030,p<0.01),且動態能力對雙元創新協同的影響作用依然顯著(β=0.049,p<0.01),表面動態能力在數字化轉型與雙元創新協同之間發揮部分中介作用,假設H7得到驗證。

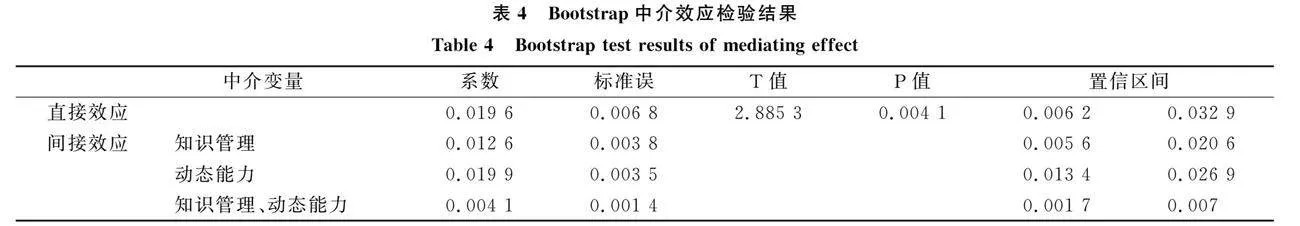

同時,采用Bootstrap檢驗方法,設定5 000次重復抽樣,進一步檢驗知識管理、動態能力的中介作用以及兩者的鏈式多重中介作用,結果如表4所示。從中可見,通過知識管理的中介作用,企業數字化轉型對雙元創新協同的間接效應系數為0.012 6,95%置信區間不包含0,說明知識管理的中介作用顯著;同理,動態能力的中介作用顯著,假設H6和H7得到進一步驗證。制造企業數字化轉型通過知識管理、動態能力對雙元創新協同的間接效應系數為0.004 1,95%置信區間不包含0,說明“知識管理—動態能力”在制造企業數字化轉型促進雙元創新協同關系中具有顯著鏈式中介效應,假設H8得到驗證。

3.4 調節效應檢驗結果

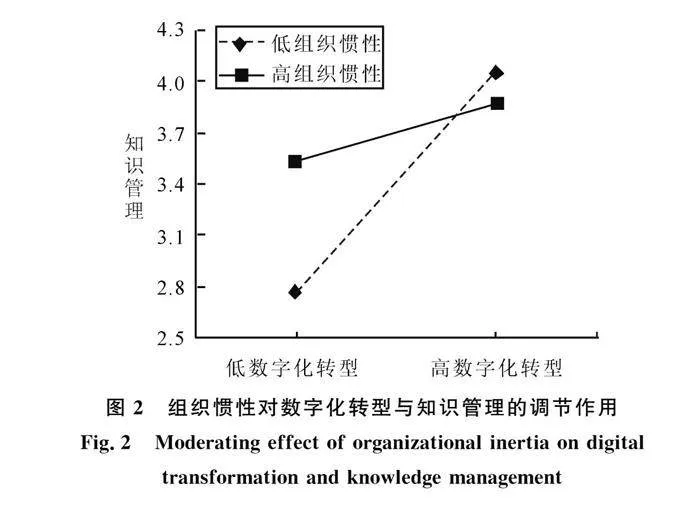

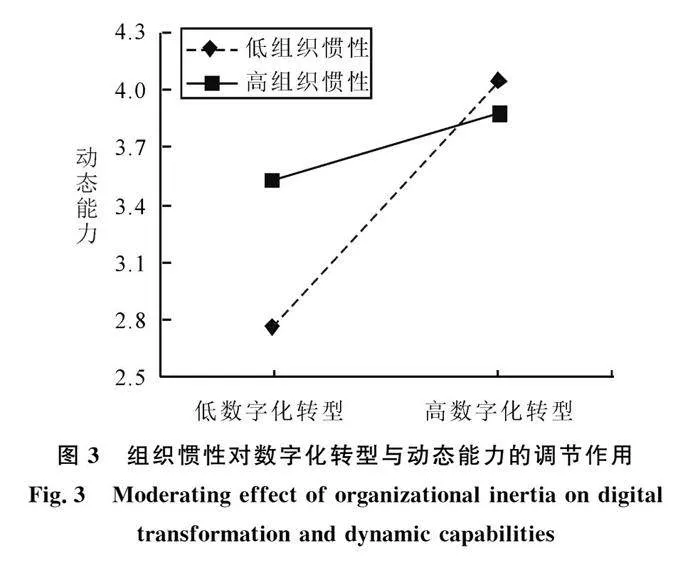

M6、M8和M10為組織慣性分別對數字化轉型與雙元創新協同、數字化轉型與知識管理以及數字化轉型與動態能力關系的調節作用。結果顯示:數字化轉型與組織慣性乘積項對雙元創新協同(β=-0.036,p<0.01)、知識管理(β=-0.248,p<0.01)及動態能力(β=-0.253,p<0.01)的影響作用顯著為負,與M1中數字化轉型系數符號相反,說明組織慣性負向調節數字化轉型對知識管理、動態能力及雙元創新協同的促進作用,假設H9、H10和H11得到驗證。另外,以調節變量均值及均值正負一個標準差表示調節變量水平,簡單斜率分析結果見圖2和圖3。與低組織慣性相比(β=0.672,p<0.01),高組織慣性下數字化轉型對知識管理的正向作用被顯著削弱(β=0.176,p<0.01);同理,相較于低組織慣性(β=0.648,p<0.01),高組織慣性下數字化轉型對動態能力的正向作用也被顯著削弱(β=0.143,p<0.05)。

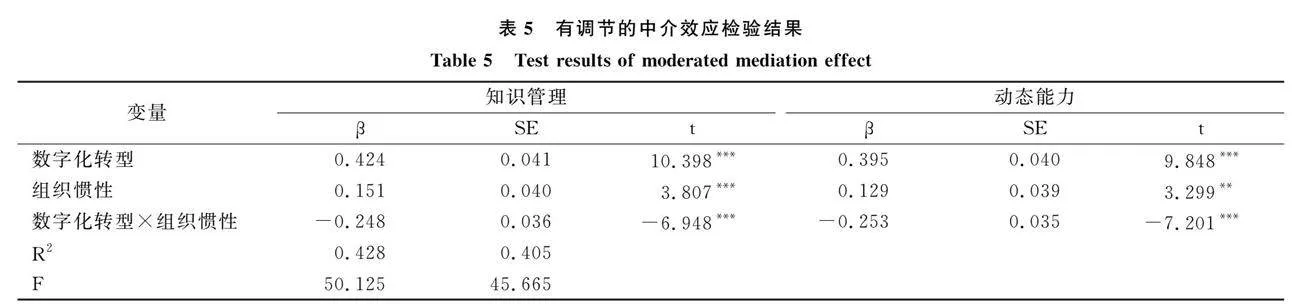

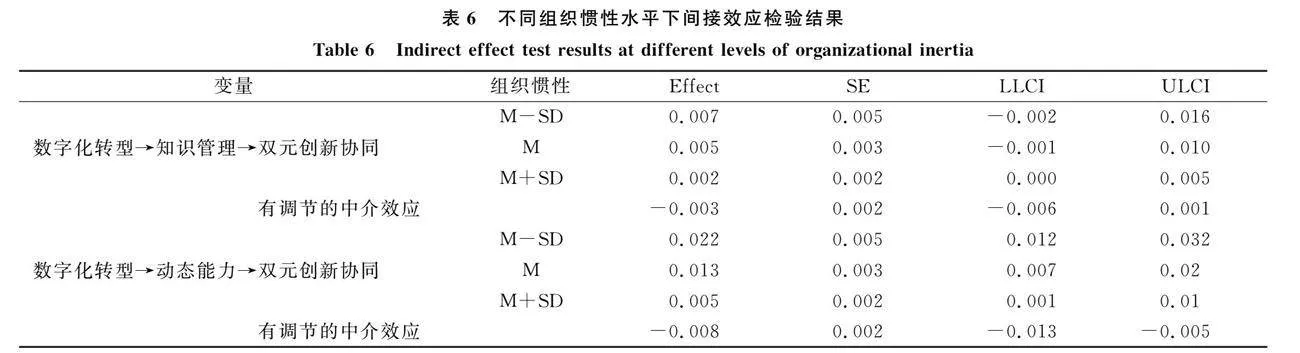

3.5 有調節的中介效應檢驗

根據Process中的Model8,在控制企業年齡、規模、產權性質和所處行業情況下驗證有調節的中介效應,結果如表5、表6所示。表5中數字化轉型與組織慣性的交乘項系數顯著為負,與數字化轉型符號相反,假設H10和H11再次得到驗證;表6結果顯示,當組織慣性取值不斷增大時,知識管理、動態能力的中介效應逐漸降低,說明組織慣性對知識管理、動態能力的中介效應起負向調節作用,但組織慣性調節知識管理的中介作用在95%置信區間[-0.006~0.001]包含0,表明有調節的中介作用不顯著,假設H12未得到驗證;而組織慣性調節動態能力的中介作用在95%置信區間[-0.013~-0.005]不包含0,表明有調節的中介作用顯著,且調節的是前半段路徑,假設H13得到驗證。

4 結論與啟示

4.1 研究結論

數字時代背景下,制造企業創新驅動發展戰略的推進越來越依賴于互補性協同創新,數字化轉型是驅動企業協同創新的重要引擎,而知識管理和動態能力則是推進企業創新的有力保障。本文基于知識基礎觀、動態能力理論和雙元創新理論,構建數字化轉型—知識管理—動態能力—雙元創新協同研究框架,探究制造企業“技術—組織”聯合情境促進雙元創新協同的作用機制與邊界條件,得出如下結論:

(1)數字化轉型、知識管理、動態能力對雙元創新協同具有顯著正向影響,說明數字化轉型是促進雙元創新協同的重要源動力,而知識管理和動態能力則是實現雙元創新協同的重要途徑。

(2)數字化轉型對知識管理、動態能力具有顯著正向影響,且通過知識管理、動態能力的多重鏈式中介作用對雙元創新協同產生顯著影響。這說明,數字化轉型不僅能夠直接促進雙元創新協同,還能通過知識管理、動態能力的多重傳導作用間接促進雙元創新協同。

(3)組織慣性在數字化轉型與雙元創新協同、知識管理、動態能力間發揮負向調節作用,且對動態能力中介效應的負向調節作用顯著,而對知識管理中介效應的調節作用不顯著。這說明,組織慣性越強,數字化轉型對知識管理、動態能力促進效應的削弱作用越強,進而對雙元創新協同的抑制效應越強。研究結論為構建雙元創新協同理論框架,指導企業依托數字技術開展協同創新實踐提供了一定的理論指導。

4.2 理論貢獻

現有數字化創新研究多探討數字化對創新行為及創新績效的影響,鮮有文獻從雙元創新協同視角揭示數字化轉型的重要作用及傳導機制。首先,本文基于雙元創新理論,探究數字化轉型對雙元創新協同的重要作用,厘清了數字化轉型與雙元創新協同之間的關系,豐富了數字化轉型相關研究,拓展了企業雙元創新理論。其次,基于知識基礎觀和動態能力理論,搭建數字化轉型與雙元創新協同“橋梁”,深入探究數字化轉型與雙元創新協同之間的傳導路徑,挖掘影響企業雙元創新協同的前置因素。將知識管理、動態能力納入研究框架,揭示兩者發揮的鏈式中介作用,不僅豐富了知識管理、動態能力相關研究,還為企業數字化轉型的實施明確了重點方向。最后,從組織慣性角度探究數字化轉型影響企業雙元創新協同的邊界條件,明晰了不同組織情境條件下數字化轉型對企業雙元創新協同的不同作用,揭示了在高組織慣性情境下,數字化轉型推動知識管理、動態能力提升進而促進企業創新協同的路徑為何會受到阻礙,為制造企業正確應對組織慣性提供了相關理論支撐。

4.3 管理啟示

(1)企業應根據自身資源稟賦戰略性布局數字化轉型,深化數字化發展驅動制造企業協同創新。制造企業應加大數字基礎設施投入和數字化人才供給,為企業數字化架構提供支撐,促進創新性產品、服務及行為的產生。加快數字化平臺建設,利用平臺網絡特征與外部創新主體互動聯結,驅動企業以信息資源優勢搶占創新機遇。積極建立技術嵌入式運營模式與創新流程,實現數字化布局與全流程管理,推動價值鏈協同創新發展。

(2)企業應重視知識管理作為企業創新發展的基礎作用,積極利用平臺延伸性拓展知識獲取渠道,增加知識資源存量。培育學習型組織氛圍,鼓勵員工主動學習、分享和應用知識資源,增加知識資源流量,拓展知識資源應用廣度和深度。引入先進的知識管理系統,加強知識管理流程與能力建設,使知識資源與企業核心業務流程緊密結合,以知識增值促進雙元創新協同。

(3)企業應將動態能力視作變革創新的保障機制,高度重視動態能力在不確定性情境下推進組織持續創新的關鍵作用。充分把握技術特性,通過跨組織學習和組織內部溝通反饋建立洞察環境的長效機制。通過更新和重構資源塑造更高層次動態能力,使企業借助先動優勢提升對環境的響應速度和響應質量,為創新活動提供保障。

(4)企業要警惕組織慣性可能帶來的負面影響,充分考慮由組織慣性導致的同質化陷阱。積極引導組織成員利用數字溝通、數字管理強化數字認同實踐,在潛移默化中打破既定流程結構、渠道聯結和資源配置方式,克服組織慣性產生的僵化效應。積極運用外部獲取的新技術、新知識,補充與強化組織成員認知,打破認知慣性產生的現狀偏見與行為固化,加快推進協同創新。

4.4 不足與展望

本研究存在一些不足:首先,采用非面板數據,未考慮隨時間變化的數字化轉型對雙元創新協同的影響,未來可采用縱向研究法對兩者因果關系作進一步驗證。其次,數字化轉型對雙元創新協同是線性還是非線性作用關系,囿于樣本范圍和容量有限,研究結論缺乏一定普適性,未來可采用大規模樣本探究其作用關系。最后,構建有調節的中介模型探究數字化轉型對雙元創新協同的影響,除本文所涉變量外,可能還存在其它變量,未來應綜合考慮企業內外部不同前因變量組合對雙元創新協同的影響作用。

參考文獻:

[1] FANG C, LEE J, SCHILLING M A.Balancing exploration and exploitation through structural design: the isolation of subgroups and organizational learning[J].Organization Science, 2010, 21(3): 625-642.

[2] ZHUO C, CHEN J.Can digital transformation overcome the enterprise innovation dilemma: effect, mechanism and effective boundary[J].Technological Forecasting and Social Change, 2023, 190: 122378.

[3] ACHARYA A, SINGH S K, PEREIRA V, et al.Big data, knowledge co-creation and decision making in fashion industry[J].International Journal of Information Management, 2018, 42: 90-101.

[4] WARNER K S R, WAGER M.Building dynamic capabilities for digital transformation: an ongoing process of strategic renewal[J].Long range planning, 2019, 52(3): 326-349.

[5] 劉平峰,王雨婷,蘇超超.大數據賦能企業知識管理創新機理與路徑研究——基于華為案例[J].科技進步與對策,2021,38(1):122-131.

[6] SCHOEMAKER P J H, HEATON S, TEECE D.Innovation, dynamic capabilities, and leadership[J].California Management Review, 2018, 61(1): 15-42.

[7] GILBERT C G.Unbundling the structure of inertia: resource versus routine rigidity[J].Academy of Management Journal, 2005, 48(5): 741-763.

[8] 李瑞雪,彭燦,呂潮林.雙元創新協同性與企業可持續發展:競爭優勢的中介作用[J].科研管理,2022,43(4):139-148.

[9] 毛薦其,牛文祥,劉娜,等.企業數字化轉型對雙元創新持續性的影響研究[J].科學決策,2023,30(4):1-14.

[10] YANG M,WANG J,ZHANG X.Boundary-spanning search and sustainable competitive advantage:the mediating roles of exploratory and exploitative innovations[J].Journal of Business Research, 2021, 127: 290-299.

[11] LI F.Leading digital transformation: three emerging approaches for managing the transition[J].International Journal of Operations & Production Management, 2020, 40(6): 809-817.

[12] CARUGATI A, MOLA L, PLE L, et al.Exploitation and exploration of IT in times of pandemic: from dealing with emergency to institutionalising crisis practices[J].European Journal of Information Systems, 2020, 29(6): 762-777.

[13] 劉景東,許琦,伍慧敏.網絡情境下企業雙元能力的動態適應與創新績效[J].管理工程學報,2023,37(3):16-25.

[14] 張昊,劉德佳.數字化發展對先進制造企業服務創新的影響研究——基于企業動態能力視角[J].中國軟科學,2023,37(3):150-161.

[15] NAMBISAN S.Digital entrepreneurship:toward a digital technology perspective of entrepreneurship[J].Entrepreneurship Theory and Practice, 2017, 41(6): 1029-1055.

[16] 喻登科,張婉君.企業組織知性資本、知識管理能力與開放式創新績效[J].科技進步與對策,2022,39(9):122-131.

[17] 寧燁,郭夢瑤,王釋鶴.海外子公司雙元嵌入對創新績效的影響研究——基于動態能力視角[J].科技管理研究,2021,41(11):16-22.

[18] 曲小瑜.制度環境、動態能力與高管認知影響中小企業樸素式創新的組態效應[J].科研管理,2022,43(11):103-110.

[19] 張振剛,張君秋,葉寶升,等.企業數字化轉型對商業模式創新的影響[J].科技進步與對策,2022,39(11):114-123.

[20] 肖仁橋,沈佳佳,錢麗.數字化水平對企業新產品開發績效的影響——雙元創新能力的中介作用[J].科技進步與對策,2021,38(24):106-115.

[21] 丁小洲,郭韜,曾經緯.創業者人格特質對創業企業商業模式創新的影響研究[J].管理學報,2023,20(2):240-248.

[22] 張吉昌,龍靜.數字化轉型、動態能力與企業創新績效——來自高新技術上市企業的經驗證據[J].經濟與管理,2022,36(3):74-83.

[23] 盧啟程,梁琳琳,賈非.戰略學習如何影響組織創新——基于動態能力的視角[J].管理世界,2018,34(9):109-129.

[24] SILLIC M.Critical impact of organizational and individual inertia in explaining non-compliant security behavior in the Shadow IT context[J].Computers & Security, 2019, 80: 108-119.

[25] VERHOEF P C, BROEKHUIZEN T, BART Y, et al.Digital transformation: a multidisciplinary reflection and research agenda[J].Journal of Business Research, 2021, 122: 889-901.

[26] MIKALEF P, VAN DE WETERING R, KROGSTIE J.Building dynamic capabilities by leveraging big data analytics: the role of organizational inertia[J].Information & Management, 2021, 58(6): 103412.

[27] 曹勇,劉弈,東志純,等.動態能力視角下組織慣性對制造企業數字化轉型的影響研究[J].中國科技論壇,2022,37(10):85-94.

[28] MORADI E, JAFARI S M, DOORBASH Z M, et al.Impact of organizational inertia on business model innovation, open innovation and corporate performance[J].Asia Pacific Management Review, 2021, 26(4): 171-179.

[29] LI F.The digital transformation of business models in the creative industries: a holistic framework and emerging trends[J].Technovation, 2020, 92: 102012.

[30] HE Z L, WONG P K.Exploration vs.exploitation: an empirical test of the ambidexterity hypothesis[J].Organization Science, 2004, 15(4): 481-494.

[31] JANSEN J J P, VAN DEN BOSCH F A J, VOLBERDA H W.Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: effects of organizational antecedents and environmental moderators[J].Management Science, 2006, 52(11): 1661-1674.

[32] WANG X,ARNETT D B,HOU L.Using external knowledge to improve organizational innovativeness: understanding the knowledge leveraging process[J].Journal of Business & Industrial Marketing, 2016, 31(2): 164-173.

[33] ZHENG S, ZHANG W, DU J.Knowledge-based dynamic capabilities and innovation in networked environments[J].Journal of Knowledge Management, 2011, 15(6): 1035-1051.

(責任編輯:王敬敏)

英文標題

How the 'Technology-Organization' Joint Situation Promotes Ambidextrous Innovation Synergy: A Moderated Chain Mediation Model

英文作者Li Jicheng, Zhou Fang

英文作者單位(School of Economics and Management, Harbin University of Science and Technology, Harbin 150040, China)

英文摘要Abstract:In the context of the digital age and the current international and domestic turbulent changes in the new environment, collaborative innovation based on complementary assets has become an important driving force for the high-quality development of manufacturing enterprises and a key way to balance the short-term benefits and long-term development of enterprises.Under the influence of the digital technology revolution, the market, industry and environment in which enterprises are located are undergoing drastic changes.Thus, it is both a national concern and an important issue in the business and academic communities to explore how to give full play to the joint role of technical context and organizational context and promote manufacturing enterprises.Digital transformation has unique advantages.It can be embedded in organizational activities by means of digital technology, reconstruct the business process, organizational structure and value logic of enterprises, trigger systematic changes within the organization, and then affect organizational innovation behavior and strategic decision-making.

However, there is a lack of focus on the important value of ambidextrous innovation synergy in the current research.The impact of digital transformation on ambidextrous innovation synergy and the mechanism and boundary conditions of the impact await further analysis.Following the knowledge-based view, dynamic capability theory and ambidextrous innovation theory, this paper constructs a research framework of digital transformation-knowledge management-dynamic capability-ambidextrous innovation synergy, and explores the impact of external technology and internal organizational joint context on ambidextrous innovation synergy, enhances the understanding of digital transformation-driven ambidextrous innovation synergy, and incorporates organizational inertia into the model to test its moderating effect on the internal relationship between technology-organizational joint context and ambidextrous innovation synergy, and promotes the main effect and intermediary effect mechanism to a deeper level.The study selects manufacturing enterprises that have implemented digital transformation in China as research samples, and uses SPSS and STATA software to study the survey data collected by a questionnaire survey through hierarchical regression analysis.

The results show that digital transformation is positively correlated with ambidextrous innovation synergy, and digital transformation is positively correlated with knowledge management and dynamic capabilities.Knowledge management and dynamic capabilities have significant positive impacts on ambidextrous innovation synergy, and play a positive chain multiple mediating role in the relationship between digital transformation and ambidextrous innovation synergy.Organizational inertia negatively moderates the positive correlation between digital transformation and knowledge management, dynamic capability, and ambidextrous innovation synergy, and negatively moderates the mediating effect of dynamic capability, but does not moderate the mediating effect of knowledge management.

The theoretical contributions lie in three aspects.Firstly, following the theory of ambidextrous innovation, this study explores the important role of digital transformation (technical context factors) in the synergy of ambidextrous innovation, opens the 'black box' of digital transformation-driven ambidextrous innovation synergy, enriches the related research on digital transformation and ambidextrous innovation, and expands the theory of collaborative innovation.Secondly, from the knowledge-based view and dynamic capability theory, this study builds a bridge between digital transformation and ambidextrous innovation synergy, reveals the mediating effect of knowledge management and dynamic capability ( organizational context factors ), and enriches the related research on the antecedents of ambidextrous innovation synergy.Finally, this study incorporates organizational inertia into the model, verifies the negative impact of organizational inertia on this process, expands the boundary conditions of the technology-organization joint context and the synergy relationship of ambidextrous innovation, and confirms that organizational inertia is an important situational factor that cannot be ignored in collaborative innovation, which is helpful for enterprises to carry out ambidextrous innovation strategically.The study suggests that enterprises should strategically layout digital transformation on the basis of their own resource endowments, increase digital strategic investment, take knowledge management as the core foundation of innovation and development, and take dynamic capabilities as a guarantee mechanism for change and innovation; meanwhile, they should keep alert to the negative effects of organizational inertia as much as possible and actively guide members to commit to achieving collaborative innovation.

英文關鍵詞Key Words:Digital Transformation; Knowledge Management; Dynamic Capability; Organizational Inertia; Dual Innovation Synergy

收稿日期:2023-04-24 修回日期:2023-09-07

基金項目:國家社會科學基金一般項目(22BJL117);黑龍江省自然科學基金項目(LH2021G011)

作者簡介:李繼承(1968—),男,黑龍江哈爾濱人,博士,哈爾濱理工大學經濟與管理學院教授、碩士生導師,研究方向為企業戰略管理、科技與創新管理;周芳(1998—),女,黑龍江綏化人,哈爾濱理工大學經濟與管理學院碩士研究生,研究方向為企業戰略管理、科技與創新管理。