傳播類學術期刊微信公眾號發展現狀及傳播效能提升策略探析

摘要:融媒體時代,微信公眾平臺實現了學術、閱讀、生活、社交的完美融合。隨著平臺發展日趨成熟,各大傳播類學術期刊爭相入局,試圖借助微信公眾號的傳播優勢,與讀者建立聯系,擴大聲勢。然而,從整體來看,當前傳播類學術期刊微信公眾號的發展狀況并不理想,普遍存在推送頻率低、內容同質化、服務功能單一等問題。文章對10種傳播類學術期刊微信公眾號2024年1月至6月的推送頻率、閱讀量、服務功能進行了梳理及分析,并在此基礎上對如何進一步強化傳播類學術期刊微信公眾號傳播效能提出相關策略。研究認為,為了更好地發揮微信公眾號的傳播優勢,獲取更深刻的滲透力和更廣泛的影響力,學術期刊應把握微信公眾平臺的傳播規律及特點,增加推送頻率,增強推送時效,彌補紙質期刊發行周期長、時效性弱的劣勢。同時,豐富產品類型,加大原創力度,打造特色內容,增強內容吸引力。通過把握用戶偏好與需求,進一步拓展服務功能,與用戶實現高效互動,從而優化用戶體驗。

關鍵詞:學術期刊;微信公眾號;發展現狀;問題表征;優化策略;數字化建設

中圖分類號:G206 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2024)18-0067-05

基金項目:本論文為2024年度重慶市音像與數字出版協會研究課題“紅色文化數字出版精品項目特征及發展策略研究”階段性成果,項目編號:Cadpa2024A03

一、研究背景與目的

學術期刊是開展學術研究交流的重要平臺,是傳播思想文化的重要陣地,是促進理論創新和科技進步的重要力量[1]。加強學術期刊建設,對于提升國家科技競爭力和文化軟實力,意義深遠而重大。

近年來,微信公眾號憑借傳播及時、互動性強等特點,在革新學術期刊運營模式,提升學術期刊傳播力、影響力方面展現出巨大優勢,成為學術期刊數字化出版的新平臺[2]。越來越多的學術期刊積極加入微信公眾號陣營,利用微信公眾號傳播行業信息、普及學術知識,擴大自身傳播范圍,提升品牌知名度和美譽度。

本文選取10種傳播類學術期刊,包括《新聞界》《編輯之友》《新聞大學》《新聞記者》《現代傳播》《現代出版》《國際新聞界》《科技與出版》《新聞與寫作》《新聞與傳播研究》,梳理其微信公眾號2024年1月至6月的推送頻率、閱讀量以及服務功能,旨在更好地把握當前傳播類學術期刊微信公眾號存在的問題,為進一步強化傳播類學術期刊微信公眾號的傳播效能,提供具有針對性、可行性的發展建議。

二、傳播類學術期刊微信公眾號發展現狀

(一)主要類型

觀察傳播類學術期刊微信公眾號,大致可分為四種類型:原文閱讀型、縮編閱讀型、綜合服務型、應用拓展型(見表1)。部分傳播類學術期刊微信公眾號屬于多種類型。

原文閱讀型,顧名思義就是將紙質期刊上的文章直接搬運至微信公眾號,《新聞界》《現代傳播》《現代出版》《科技與出版》均屬于此類型。

縮編閱讀型,即對紙質期刊文章做“減法”,或節選正文內容,或縮編參考文獻。這種方式可以幫助讀者輕松獲取文章重點內容、主要觀點,節省時間精力,提高閱讀效率。如《新聞大學》縮減了參考文獻;《國際新聞界》推文系簡寫版,參考文獻從略。

綜合服務型。在學術期刊數字化建設中,微信公眾號是讀者服務的首選[3]。服務內容主要是為讀者提供優質的學術資源和多樣化的知識產品等。如《新聞與傳播研究》的微信公眾號“新聞與傳播學術前沿”就是一個綜合性服務平臺,該賬號下設三個欄目:“專題”“訂購”“聯系”,“專題”下又設有“建設性新聞”“期刊目錄”“新書推薦”“學術活動”等,通過搭建知識服務框架,為讀者提供服務。

應用拓展型,是把內容拓展至經營,開展知識產品推廣的學術期刊微信公眾號類型。目前,不少傳播類學術期刊通過微信公眾號直接與讀者連接,并運用微信的相關功能,推廣自己的知識產品,如《編輯之友》《國際新聞界》開通微店,上架售賣每期紙質刊物;《新聞與寫作》推出9.9寫作課及99元系列課(現已下架)。

(二)推送頻率

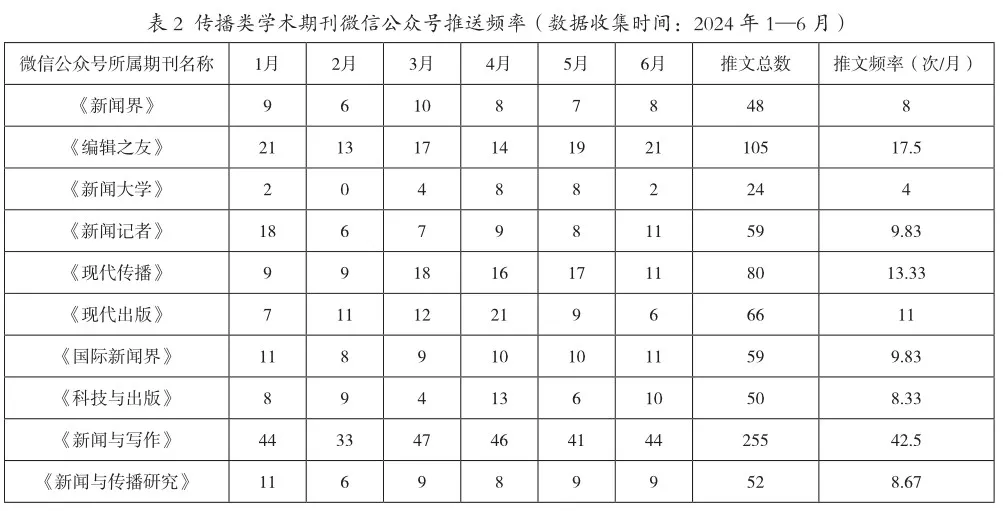

筆者對10個樣本2024年1月至6月的推送頻率進行了調研,結果詳見表2。總體來看,傳播類學術期刊微信公眾號的推送頻率較低。在所有樣本中,超過半數的樣本月更新頻率不足10次;《新聞與寫作》的推送頻率最高,基本能達到日更的頻率,《編輯之友》次之;《新聞大學》推送頻率最低,且2月出現斷更現象。

(三)閱讀量

閱讀量直接反映用戶活躍度,是衡量公眾號運營是否成功的重要指標之一[4]51。由表3可知,在數據收集時間段內,50%的樣本月平均閱讀量不足2萬次,其中《科技與出版》的月平均閱讀量僅6000余次;《編輯之友》《科技與出版》的每篇推文平均閱讀量低于1000次;《新聞與寫作》表現最佳,月平均閱讀量超36萬次,每篇推文平均閱讀量近9000次,單篇最高閱讀量達2.8萬次。

(四)服務功能

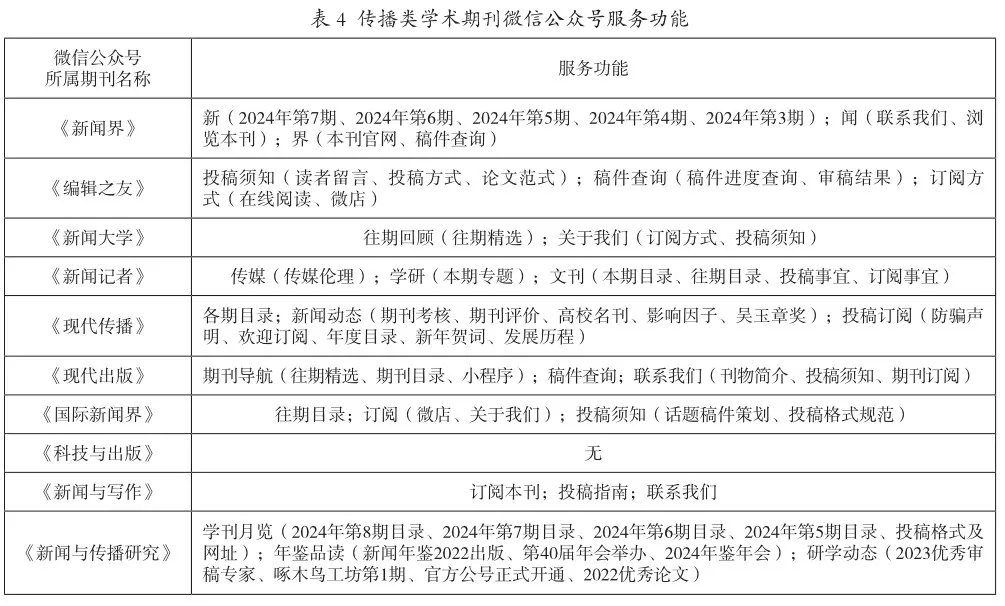

調研發現,10個樣本的服務功能趨同,大多設置了往期目錄、投稿須知等功能。服務功能相對豐富的有《現代傳播》《新聞與傳播研究》(見表4)。

三、傳播類學術期刊微信公眾號的問題表征

(一)更新不及時,推送頻率低

由調研結果可知,更新不及時,推送頻率低是傳播類學術期刊微信公眾號存在的主要問題之一,這直接導致用戶活躍度不高。

以《新聞大學》為例,其2024年1月至6月的推文總數僅24篇,每月平均推送4篇文章,并且2月份出現斷更,賬號更新極不穩定,時效性嚴重匱乏。

另外,僅有《新聞與寫作》基本做到日更,其余期刊微信公眾號推送頻率低且沒有設置固定的推送時間,沒有充分發揮出移動端時效性強的傳播優勢[4]52。

(二)內容同質化,形式陳舊

優質的內容是學術期刊微信公眾號的核心競爭力,是其發展壯大的基礎。然而調研發現,多數樣本只是簡單粗暴地將紙質期刊上的文章搬運至微信公眾號,沒有根據微信公眾平臺的傳播規律和特點對紙質版內容進行深度挖掘,缺乏內容特色,更缺少原創作品[5]。并且,多數樣本推送形式陳舊、單一,主要采用“文字+圖片”的形式,對視頻、音頻、動畫等多媒體形式開發不足。

(三)服務功能單一,互動性不強

如前文所述,微信公眾號是學術期刊開展讀者服務的重要平臺。但當前,傳播類學術期刊微信公眾號的定位不清晰,服務功能開發不全,互動機制有待完善[6]67。樣本中,多數賬號處于單向推文發布狀態,沒有設置互動交流模塊,僅《現代傳播》《新聞與傳播研究》一定程度拓展了服務功能,設置了《新聞動態》《研學動態》等子欄目。

不可否認,用戶的意見和建議得不到及時的反饋,其多樣化需求得不到滿足,將嚴重削弱期刊微信公眾號的傳播效能和用戶黏性,制約其良性發展。學術期刊要想實現微信公眾號價值最大化,必須把握微信公眾號的傳YXy3LFRfpIcN7Lnx3KlIWg==播規律及特點,充分發揮微信公眾號傳播速度快、互動性強的優勢,做好讀者服務。

四、強化傳播類學術期刊微信公眾號傳播效能的策略

(一)增加推送頻率,提高用戶活躍度

紙質期刊出版往往需要經歷繁雜的出版流程,出版周期較長。而微信公眾號具備時效優勢,能夠實現快速傳播,彌補紙質期刊發行周期長、時效性弱的劣勢。傳播類學術期刊微信公眾號應充分發揮微信公眾號的這一優勢,增加推送頻率,增強推送時效。

有研究表明,早上8點、中午12點、晚上10點這三個時間點微信公眾號用戶的活躍度較高,因此可以依據流量高峰時段科學規劃推送時間。如此,不僅可以實現高閱讀量,提高用戶活躍度,還可以幫助用戶養成閱讀習慣。

(二)加強內容建設,增強用戶黏性

對于當前傳播類學術期刊微信公眾號存在的內容同質化現象和推送形式單一的問題,應高度重視,積極作為。

一方面,要堅持“內容為王”,持續加強內容建設。一是要樹立正確的傳播理念,秉持內容的專業性和價值性,為用戶提供優質的學術資源。微信公眾號雖具有碎片化閱讀的特質,但并不代表推文應放棄學術論文應有的專業性[6]68。學術期刊出版社應充分認識到,學術含金量高的文章能夠憑借高質量及論文作者在學術圈的影響力,贏得用戶廣泛認可。二是要豐富內容類型,為用戶提供更多內容選擇。比如,及時跟進行業動態,發布行業熱點信息;傳播實務類知識,為業界的實踐提供方向和指導等。三是要加大原創力度,打造特色內容。原創能力不足是導致傳播類學術期刊微信公眾號內容同質化的重要原因,也是引發一系列著作權侵權問題的根源。傳播類學術期刊微信公眾號可建立一套科學合理的激勵機制,鼓勵作者創作,并在微信公眾號上獨家推送。通過持續輸出原創內容,形成自己的特色,從而挖掘更多潛在用戶。

另一方面,要優化閱讀界面,創新推送形式。首先,利用專業編輯軟件美化板式設計,板式不宜過于花哨,字體、字號、段落排布需具有層次感,方便讀者閱讀[7]74;色彩搭配要恰當、統一,統一的色彩搭配有助于提高產品視覺的規范性和一致性,從而提高品牌辨識度。其次,除了采取“文字+圖片”形式進行傳播,還應積極利用新技術新手段,探索視頻、音頻、動畫、超鏈接等形式,滿足讀者的多樣化需求,豐富讀者的閱讀體驗。

(三)拓展服務功能,優化用戶體驗

為進一步優化用戶體驗,積累更多忠實用戶,學術期刊出版社應基于用戶需求,為用戶提供全面的知識生產服務、知識傳播與應用服務、知識產品訂閱服務[8]。

比如,開設線上課程,為用戶提供社科領域的重要政策文化發布與解讀、社科基金申報指導、寫作指導等服務;組織學術交流活動,舉辦學術論壇,創建作者群、讀者群、審稿專家群等,形成互聯網學術交流圈[7]73[9],構建學術共同體[10];開設微店、微信支付功能,在方便用戶訂閱期刊的同時,為學術期刊出版社創造新的利潤增長點。

五、結語

微信公眾號是傳播類學術期刊實現數字化轉型,推進融合發展的重要一環,因此傳播類學術期刊出版社應高度重視微信公眾號的建設,積極改進當前存在的推送頻率低、內容同質化、服務功能單一等問題,通過增加推送頻率、加強內容建設、拓展服務功能等應對措施,充分發揮微信公眾號的價值,讓微信公眾號更好地賦能期刊發展。

參考文獻:

[1] 中宣部、教育部、科技部印發《關于推動學術期刊繁榮發展的意見》[EB/OL].“學習強國”學習平臺,[2024-08-23]. https:// www.xuexi.cn/lgpage/detail/index.html id=7303167449189999162&item_id=7303167449189999162.

[2] 肖帥.學術期刊微信公眾號運營策略探究[J].中國出版,2016(3):29-31.

[3] 錢璐,越明瑞.學術期刊微信公眾號的知識服務模式探析:以新聞傳播類期刊為例[J].今傳媒,2019,27(7):73-74.

[4] 王君劍,袁媛.基于用戶視角的學術期刊微信公眾號發展策略:以新聞傳播類學術期刊為例[J].新聞世界,2024(9):49-53.

[5] 學術期刊微信公眾號的傳播優勢[EB/OL].中文期刊網,[2024-08-23]. https://www.baywatch.cn/wenhualunwen/qikanzhishi/116318.html.

[6] 羅海豐.融媒體時代學術期刊微信公眾號傳播效能的優化路徑[J].新聞文化建設,2023(22):66-68.

[7] 李柯.出版類期刊微信公眾號的運營與實踐:以《中國出版》為例[J].媒體融合新觀察,2022(2):71-74.

[8] 田甜.社交媒體時代學術期刊微信公眾號運營策略研究[J].記者搖籃,2024(7):132-134.

[9] 王青青.學術期刊微信公眾號創新求變的三大策略分析[J].新聞研究導刊,2023,14(20):227-229.

[10] 胡沈明,胡琪萍.學術期刊微信公眾號運營現狀研究:以新聞傳播類期刊為例[J].出版發行研究,2016(12):6.

作者簡介 李婷婷,助理編輯,研究方向:新聞傳播、學術期刊編輯與出版。