區域一體化政策能否促進城市包容性增長?

[摘 要:實施長江經濟帶區域一體化政策是促進城市包容性增長的重要舉措。文章基于2008—2021年中國279個城市面板數據,運用雙重差分模型、中介效應模型和空間溢出效應模型探究長江經濟帶區域一體化政策對城市包容性增長的直接效應、影響機制及空間效應。研究發現:長江經濟帶區域一體化政策能夠顯著促進城市包容性增長,經一系列穩健性檢驗后結論依然成立;異質性檢驗表明,區域一體化政策對東部地區以及省會城市的正向促進作用較強;從影響機制來看,區域一體化政策通過提升技術創新水平、推動產業結構高級化和合理化促進城市包容性增長;進一步分析發現,區域一體化政策對城市包容性增長具有正向空間溢出效應,且存在溢出邊界效應。

關鍵詞:長江經濟帶;區域一體化政策;城市包容性增長;雙重差分;空間溢出

中圖分類號:F127 文獻標識碼:A 文章編號:1007-5097(2024)11-0030-11 ]

Can Regional Integration Policy Foster Inclusive Urban Growth?

An Empirical Analysis Based on the Yangtze River Economic Belt

WANG Kai1, ZHAO Yan1, GAN Chang2, LIU Meilun1, TAN Jiaxin1

(1. College of Tourism, Hunan Normal University, Changsha 410081, China;

2. School of Management, Wuhan Polytechnic University, Wuhan 430048, China)

Abstract:The implementation of regional integration policy within the Yangtze River Economic Belt represents a pivotal strategy for promoting inclusive urban growth. Utilizing panel data from 279 Chinese cities spanning the period from 2008 to 2021 and employing a difference-in-differences model, a mediation effect model, and a spatial spillover effect model, this essay examines the direct effects, impact mechanisms, and spatial impacts of the Yangtze River Economic Belt integration policy on inclusive urban growth. Research findings indicate that the regional integration policy of the Yangtze River Economic Belt significantly promotes inclusive urban growth. This conclusion remains robust following a series of stability tests. Heterogeneity tests reveal that the regional integration policy exerts a stronger positive impact on the eastern regions and provincial capital cities. Regarding the impact mechanisms at play, the regional integration policy fosters inclusive urban growth by enhancing technological innovation, as well as advancing and rationalizing industrial structures. Further analysis demonstrates that the regional integration policy has a positive spatial spillover effect on inclusive urban growth, with evident spillover boundary effects.

Key words:Yangtze River Economic Belt; regional integration policy; inclusive urban growth; difference-in-differences; spatial spillover

一、引言及文獻綜述

包容性增長作為追求效率與公平相統一的新型經濟增長理念,以機會平等和成果共享為核心要義[1],是新發展階段實現共同富裕的關鍵路徑和重要方針[2]。自長江經濟帶一體化發展上升為國家戰略以來,長江經濟帶成為促進城市包容性增長的主戰場[3],因此系統探究長江經濟帶區域一體化政策對城市包容性增長的影響具有一定的必要性。那么,長江經濟帶區域一體化政策能否促進城市包容性增長?影響機制如何?是否存在空間溢出效應?厘清上述問題對加快實現效率與公平的統一、推動區域一體化發展和助推實現共同富裕具有重要的理論意義與實踐價值。

包容性增長(Inclusive Growth)由亞洲開發銀行2007年首次提出[2],隨后引起了學界的廣泛討論。學者們主要從經濟增長[4]、收入分配[5]、成果共享[6]等不同角度剖析包容性增長的內涵。隨著研究的不斷深入,學者們將關注點聚焦于包容性增長的度量方法。有學者運用單一模糊綜合評價法[7]、廣義Bonferroni曲線[8]等方法衡量包容性增長,亦有學者從經濟增長、收入分配、機會公平三個維度構建包容性增長評價指標體系[9-11]。此外,學者們還對包容性增長的驅動因素進行了深入探索,研究表明金融發展[12-15]、基礎設施投資[16]、旅游發展[17]等因素均能對包容性增長產生影響。由于經濟可持續增長需要國家政策引導以跨越高質量發展門檻,故政策因素對經濟增長的影響至關重要。有學者認為金融改革政策可以促進包容性增長[2],亦有學者認為區域一體化政策可以增進民生福祉[18]。但總體而言,區域一體化政策對城市包容性增長的影響研究仍然相對匱乏。

綜上所述,現有研究多聚焦于城市包容性增長的單因素影響,鮮有文獻從政策評估視角探析區域一體化政策對城市包容性增長的影響及傳導路徑。同時,鮮有學者將區域一體化政策與城市包容性增長的空間效應納入同一研究框架中,尤其缺乏對區域一體化政策空間邊界效應的探究。鑒于此,本文基于2008—2021年中國279個城市面板數據,運用雙重差分模型、中介效應模型和空間溢出效應模型探究長江經濟帶區域一體化政策對城市包容性增長的直接效應、影響機制及空間效應。

本文可能的邊際貢獻在于:①從經濟增長、收入差距、機會公平三個維度構建城市包容性增長評價指標體系,梳理城市包容性增長的內涵,拓寬城市包容性增長的認知視域;探究區域一體化對城市包容性增長的政策效應,豐富城市包容性增長的學術成果,并為經濟學領域的政策研究提供嶄新視角。②深入挖掘區域一體化政策對城市包容性增長的傳導路徑,揭示區域一體化政策作用于城市包容性增長的內在機制;從空間溢出邊界切入,探究區域一體化政策空間溢出效應的最優距離閾值,拓展區域一體化政策空間效應的研究廣度和深度。③基于城市區位和城市行政級別的視角,科學評估區域一體化政策對城市包容性增長的異質性效應,為政府部門因地制宜發揮政策引領作用、制定切實可行的政策建議提供豐富的經驗證據和政策啟示。

二、政策背景與研究假設

(一)政策背景

長江經濟帶覆蓋滬、蘇、浙、皖、贛、鄂、湘、渝、川、云、貴11個省市,是我國綜合實力最強和發展潛力最大的區域之一。2014年中共中央、國務院頒布的《關于依托黃金水道推動長江經濟帶發展的指導意見》指出,要“依托黃金水道推動長江經濟帶發展”。推動勞動力、資本、技術等要素跨區域流動和優化配置,使長江經濟帶成為推動我國區域協調發展的示范帶。這標志著長江經濟帶發展上升為國家戰略,長江經濟帶區域一體化作為國家戰略部署在2014年正式開始施行[19-21]。2023年10月,習近平總書記在第四次長江經濟帶發展座談會上強調,沿江省市要堅持省際共商、生態共治、全域共建、發展共享,增強區域交通互聯性、政策統一性、規則一致性、執行協同性,促進區域協調發展。可見,實施長江經濟帶區域一體化政策對于推動區域協同融通、實現城市包容性增長具有重要的現實意義和政策意義。

(二)城市包容性增長的內涵

城市包容性增長作為一種新型的城市發展理念,旨在促進城市經濟持續增長,縮小收入分配差距,提高就業、教育、醫療等領域的均等化水平,實現經濟發展的公平性、普惠性與共享性[9]。參考已有研究[11,22],本文將城市包容性增長的內涵概括為經濟增長、收入差距、機會公平三個方面。經濟增長是城市包容性增長的基礎,其為城市發展創造就業機會和發展空間,促使社會成員從經濟發展中獲益[23];收入差距是城市包容性增長的重點,是經濟增長的成果在個體分配中的最終結果[24];機會公平是城市包容性增長的核心,促使社會成員在就業、教育、醫療等非收入領域獲得公平享有成果的機會[25]。

(三)研究假設

1. 區域一體化政策對城市包容性增長的直接作用

區域一體化政策能夠弱化城市間的行政壁壘,推動生產要素自由流動,促使區域間形成功能互補、協同融通的網絡化體系[19]。具體來說,區域一體化政策對城市包容性增長的直接作用主要體現在以下三個方面:

(1)經濟增長效應。區域一體化政策主要通過產生規模效應和競爭效應促進經濟增長。一方面,區域一體化政策通過整合零碎分割的單一市場,擴大市場規模,降低生產要素的流通成本,提高資源配置效率,從而產生規模經濟效益,促進經濟增長[26];另一方面,區域一體化政策弱化了城市間的邊界效應,增加了企業間的競爭強度。企業只有快速提高生產效率,才能獲得更多超額利潤。由競爭效應帶來的優勝劣汰可以促進要素資源流向高效率、高效益的部門,改善資源錯配問題,釋放經濟增長潛能[27],實現城市包容性增長。

(2)收入差距效應。根據區域經濟理論,要素流動是區域一體化政策影響收入差距的重要渠道[28]。區域一體化主要通過集聚效應與擴散效應的相對變化實現生產要素再配置。當區域一體化程度較高時,擴散效應占主導地位[29]。區域一體化政策通過打破城市間的行政壁壘,暢通生產要素流動通道,使生產要素從發達地區向欠發達地區輻射與擴散、欠發達地區居民收入大幅提升,從而縮小收入差距[30],促進城市包容性增長。

(3)機會公平效應。區域一體化政策的實施,為基本公共服務均等化的實現提供了強大動力。區域一體化政策通過加強交通、信息等基礎設施的互聯互通,推進居民勞動就業制度、社會保險制度、醫療保險異地結算機制的銜接,深化就業、教育、社保等多方面的跨區域合作,保障低收入群體同等享受基礎性公共服務,彰顯社會發展的公平性、協同性與共享性[29]。綜上,區域一體化政策可以促進經濟增長、縮小收入差距、保證機會公平,實現城市包容性增長。

基于上述分析,本文提出假設1。

H1:區域一體化政策能夠促進城市包容性增長。

2. 區域一體化政策對城市包容性增長的間接作用

(1)技術創新效應。現有研究表明,區域一體化可以提高技術創新水平[31]。區域一體化政策的技術創新效應本質在于通過弱化貿易和行政邊界,強化空間關聯和城際產業[32],促進創新要素在城市間的自由流動,改善要素扭曲和資源錯配。一方面,區域一體化政策以技術創新為著力點,通過節約生產要素投入、優化創新要素組合、開發新資源等方式產生成本效應,降低信息獲取成本、溝通成本和學習成本[33],提高技術創新水平。技術創新水平的提高有助于提升全要素生產率,促進城市包容性增長[34]。另一方面,技術創新是促進城市包容性增長的關鍵因素,通過增加產品多樣性、提高產品質量等方式形成品質效應[33],推動產品生命周期更迭,擴大市場份額以增加均衡產量。隨著技術創新水平的提升,生產社會化、機械化和智能化水平得以提高,居民生活質量得以改善。同時,創新活動為勞動力市場釋放了大量就業機會,促進了充分就業,有助于促進共享經濟增長[35]。共享經濟在民生領域快速發展,實現了居民在教育、醫療、社保等領域的發展成果共享,助推城市包容性增長水平大幅提升[34]。基于上述分析,本文提出假設2。

H2:區域一體化政策通過提升技術創新水平促進城市包容性增長。

(2)產業結構升級效應。根據產業經濟學理論,產業結構升級包含產業結構高級化和合理化兩個維度。產業結構高級化是通過產業間優勢地位更迭來實現的,是產業結構從低到高的動態演進過程。產業結構合理化的核心要義在于通過調整產業結構布局,提高產業素質和協調產業聯系[36]。一方面,區域一體化政策通過提供公共基礎設施降低入駐企業的運營成本,促進企業經營向成本更低、市場潛力更大的城市轉移,從而實現產業結構高級化的“量”;另一方面,區域一體化政策可以促使負外部效應內部化,促進產業鏈延伸,通過價格信號致使生產要素流向生產效率更高的產業,提高勞動生產率,從而實現產業結構高級化的“質”[37]。區域一體化政策可以加快生產要素的流動速度,為產業結構合理化提供基本要素和發展空間。同時,區域一體化政策通過產業聯動效應調整產業結構布局,有利于專業化生產,促進產業結構合理化發展[38]。在產業結構高級化演進過程中,伴隨產業組織的合理化,其帶來的“結構紅利”為城市經濟發展培育了新增長點[22,32]。產業結構升級通過對不同經濟領域的生產部門采取優勝劣汰,催生一批競爭力強的高新行業,從而產生規模經濟效益,促進城市包容性增長[39]。基于上述分析,本文提出假設3和假設4。

H3:區域一體化政策通過推動產業結構高級化促進城市包容性增長。

H4:區域一體化政策通過推動產業結構合理化促進城市包容性增長。

3.區域一體化政策對城市包容性增長的空間溢出效應

區域一體化政策不僅可以促進本地城市包容性增長,還能通過空間溢出效應促進周邊城市包容性增長[40]。區域一體化政策具有較強的空間關聯性,可以打破城市間的行政壁壘,通過擴散效應推動技術、知識等要素向周邊城市溢出,為周邊城市帶來豐富的知識積累、優質的生產要素、先進的發展理念和持續的經濟增長,充分釋放區域一體化政策對城市包容性增長的空間溢出效應[41]。然而,根據地理學第一定律提出的距離衰退原理,客體影響力會隨著地理距離的增加而減弱,說明區域一體化政策的空間溢出效應可能存在距離衰減規律。知識、技術的真實性與創新性在溢出的過程中,由于距離的增大導致信息扭曲與冗余,出現損耗性傳遞,獲得的時間也會因為距離增大造成滯后與延遲[42]。此外,區域一體化政策雖能弱化行政邊界效應,但在“地方保護主義”和“要素流動障礙”的約束下,難以充分發揮區域一體化政策對城市包容性增長的作用,導致區域一體化政策的空間溢出效應受到行政邊界效應的約束,呈現空間衰減特征[43]。基于上述分析,本文提出假設5和假設6。

H5:區域一體化政策對城市包容性增長具有空間溢出效應。

H6:區域一體化政策對城市包容性增長的空間溢出效應存在最優距離閾值,超過臨界點后呈現距離衰減態勢。

綜上,區域一體化政策對城市包容性增長的作用機制如圖1所示。

三、研究設計

(一)模型構建

1.雙重差分模型

雙重差分模型(DID模型)用于計算實驗組與控制組在政策干預下增量的差距,是評估政策的最佳方法[44]。本文將區域一體化政策近似看作一項準自然實驗,將長江經濟帶107個城市作為實驗組,其余172個城市作為控制組,運用DID模型探索區域一體化政策對城市包容性增長的凈效應。模型設定如下:

[incluit=α0+α1didit+α2Xit+μi+λt+εit] (1)

其中:i代表城市;t代表年份;incluit為城市包容性增長;didit表示區域一體化政策的虛擬變量,若i城市在t年屬于政策覆蓋地區,則didit=1,若i城市在t年不屬于政策覆蓋地區,則didit=0;Xit為控制變量;μi為個體固定效應;λt為時間固定效應;εit為隨機擾動項;α0為常數項;α1為區域一體化政策的估計系數;α2為控制變量的估計系數。

2. 中介效應模型

為進一步探究區域一體化政策驅動城市包容性增長的影響機制,本文參考江艇(2022)[45]的做法,根據江艇提出的關于機制變量識別建議,采用“兩步法”驗證技術創新水平、產業結構高級化、產業結構合理化的中介效應。當中介變量在理論上與被解釋變量具有因果關系時,可以構建如下模型以驗證中介效應的存在:

[incluit=α0+α1didit+α2Xit+μi+λt+εit] (2)

[Mit=β0+β1didit+β2Xit+κi+θt+νit] (3)

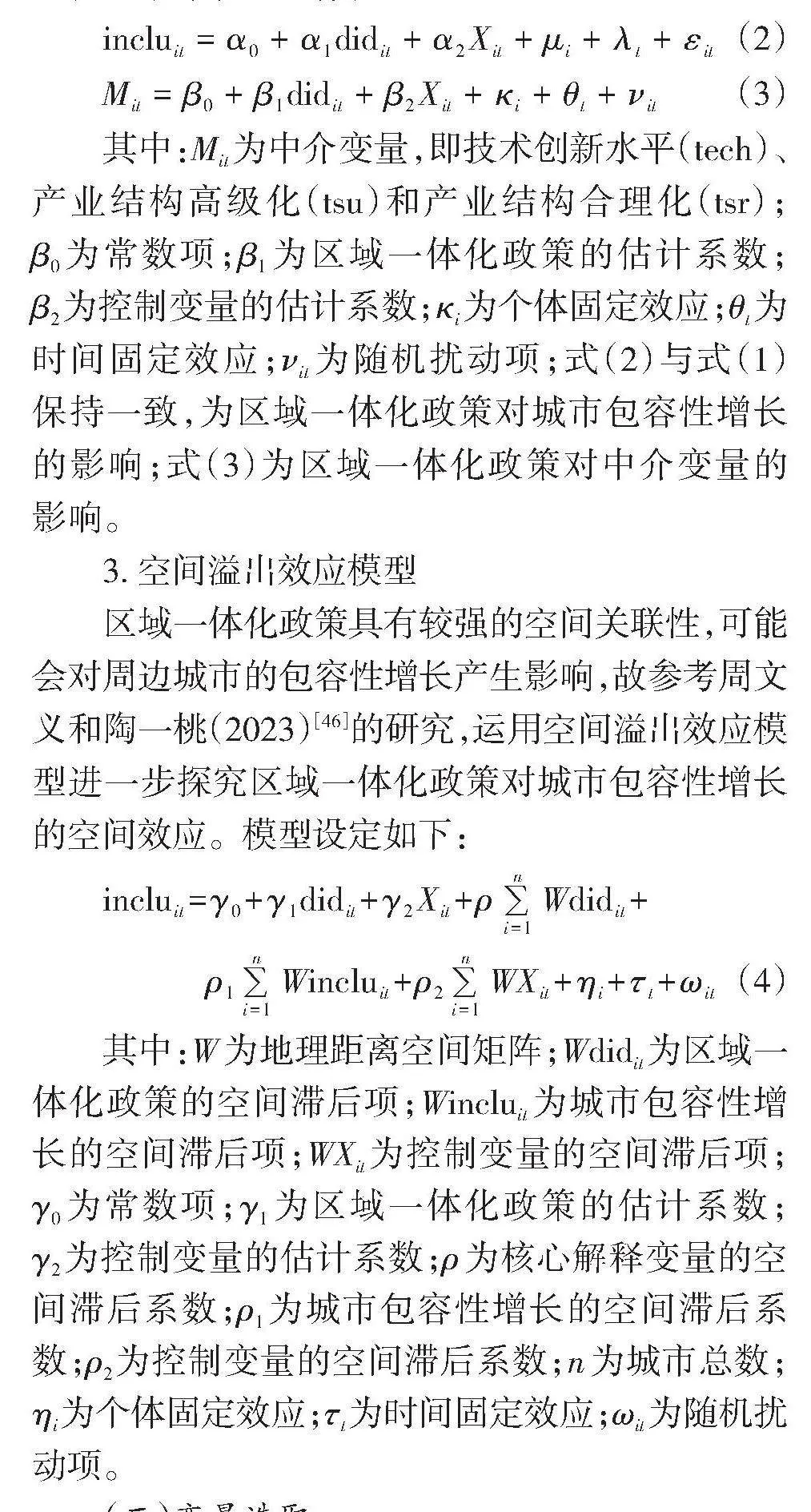

其中:Mit為中介變量,即技術創新水平(tech)、產業結構高級化(tsu)和產業結構合理化(tsr);β0為常數項;β1為區域一體化政策的估計系數;β2為控制變量的估計系數;κi為個體固定效應;θt為時間固定效應;νit為隨機擾動項;式(2)與式(1)保持一致,為區域一體化政策對城市包容性增長的影響;式(3)為區域一體化政策對中介變量的影響。

3. 空間溢出效應模型

區域一體化政策具有較強的空間關聯性,可能會對周邊城市的包容性增長產生影響,故參考周文義和陶一桃(2023)[46]的研究,運用空間溢出效應模型進一步探究區域一體化政策對城市包容性增長的空間效應。模型設定如下:

[incluit=γ0+γ1didit+γ2Xit+ρ∑ni=1Wdidit+ρ1∑ni=1Wincluit+ρ2∑ni=1WXit+ηi+τt+ωit] (4)

其中:W為地理距離空間矩陣;Wdidit為區域一體化政策的空間滯后項;Wincluit為城市包容性增長的空間滯后項;WXit為控制變量的空間滯后項;γ0為常數項;γ1為區域一體化政策的估計系數;γ2為控制變量的估計系數;ρ為核心解釋變量的空間滯后系數;ρ1為城市包容性增長的空間滯后系數;ρ2為控制變量的空間滯后系數;n為城市總數;ηi為個體固定效應;τt為時間固定效應;ωit為隨機擾動項。

(二)變量選取

1. 被解釋變量:城市包容性增長(inclu)

基于上述分析,借鑒已有研究成果[9-11,22-25],本文從經濟增長、收入差距、機會公平三個維度構建城市包容性增長評價指標體系。為保證結果的科學性,先采用極差標準化法對原始數據進行無量綱處理,然后利用改進的熵值法客觀確定各指標權重,再通過線性加權法測算城市包容性增長綜合指數[47]。具體見表1所列。

2. 核心解釋變量:區域一體化政策(did)

區域一體化政策虛擬變量是由城市虛擬變量和時間虛擬變量交互生成的。參考王凱等(2023)[19]、張治棟和胡愛燕(2022)[20]的研究,本文將2014年作為長江經濟帶區域一體化政策實施的起始時間。

3. 中介變量

本文中介變量包括技術創新水平(tech)、產業結構高級化(tsu)和產業結構合理化(tsr)。技術創新以城市每萬人專利授權量進行表征[11],產業結構高級化以產業結構層次指數進行表征[48],產業結構合理化以泰爾指數進行衡量[49]。

4. 控制變量

為減小遺漏變量帶來的誤差,本文選取一系列控制變量:①政府干預程度(gov)。政府適當的干預措施有利于縮小城鄉收入差距,促進城市包容性增長,以地方政府一般公共預算支出占GDP比重進行表征[1]。②固定資產投資(invest)。固定資產投資可用于完善農村基礎設施建設,促進城鄉協同發展,提高城市包容性增長水平,用社會固定資產投資完成額占GDP比重進行表征[16]。③城鎮化水平(urb)。城鎮化發展有利于集聚生產要素,提高生產效率,改善城鄉居民生活質量,用城鎮人口占總人口比重進行衡量[1]。④人口發展水平(pop)。人口發展水平與城市經濟集聚情況密切相關,以人口密度進行表征[50]。⑤對外開放程度(open)。對外開放是引進外資和提升國際競爭力的重要途徑,以進出口貿易總額占GDP比重進行衡量[11]。

(三)數據來源

本文研究時段為2008—2021年,由于剔除了拉薩、昌都、普洱、克拉瑪依、吐魯番、哈密等在研究時段數據嚴重不足的城市,最終以2008—2021年中國279個城市為研究樣本,將長江經濟帶107個城市作為實驗組,其余172個城市作為控制組。數據來自2009—2022年《中國城市統計年鑒》及各城市2008—2021年國民經濟和社會發展統計公報。對于部分缺失的數據,采用線性插值法將其補充完整。

各變量的描述性統計結果見表2所列。

四、實證分析與檢驗

(一)基準回歸結果

為探究長江經濟帶區域一體化政策對城市包容性增長的直接效應,本文采用逐步增加控制變量的方法進行基準回歸。由表3模型1可知,在未加入控制變量時,區域一體化政策對城市包容性增長的影響系數為0.121,通過了顯著性檢驗,說明區域一體化政策可以促進城市包容性增長。在加入控制變量之后,表3模型2至模型6 did的估計系數均在1%統計水平上顯著,再次證明區域一體化政策可以促進城市包容性增長,H1得以驗證。區域一體化政策通過打破城市間的行政壁壘,促進區域交流與合作,實現生產要素共建共享和基本公共服務均等化,促進城市包容性增長。由模型6可知,政府干預程度(gov)、固定資產投資(invest)和城鎮化水平(urb)均在1%統計水平上顯著,表明可通過縮小區域差距促進機會均等化,實現城市包容性增長。對外開放程度(open)的估計系數顯著為負,說明其對城市包容性增長具有負向作用。然而,人口發展水平(pop)對城市包容性增長的影響未能通過顯著性檢驗。這可能是因為,短期人口的增長引致的就業需求增加導致部分群體利益惡化,難以促進經濟協調發展,從而無法促進城市包容性增長水平提升。

(二)平行趨勢檢驗

運用雙重差分模型進行估計的前提是需要通過平行趨勢檢驗,否則政策效應的估計結果可能存在偏差。因此,本文借鑒裴爾潔和張治棟(2024)[51]的做法,采用事件分析法進行平行趨勢檢驗,模型構建如下:

[incluit=φ0+∑7k=-5φ1didit0+k+φ2Xit+μi+λt+εit] (5)

其中:k的取值范圍為-5≤k≤7,分別為城市未實施區域一體化政策前5年、實施區域一體化政策當年以及政策實施的后7年。為避免共線性問題,本文選擇剔除-1期。

由圖2可知,在區域一體化政策實施之前,實驗組和控制組的估計系數均不顯著,滿足平行趨勢假設。在區域一體化政策實施當年及以后,區域一體化的影響系數顯著為正,且呈穩步增長趨勢,意味著區域一體化政策對城市包容性增長存在正向影響,且正向影響持續增強,亦證明本文采用雙重差分模型(DID)評估區域一體化政策對城市包容性增長的政策效應是有效的。

(三)穩健性檢驗

1.安慰劑檢驗

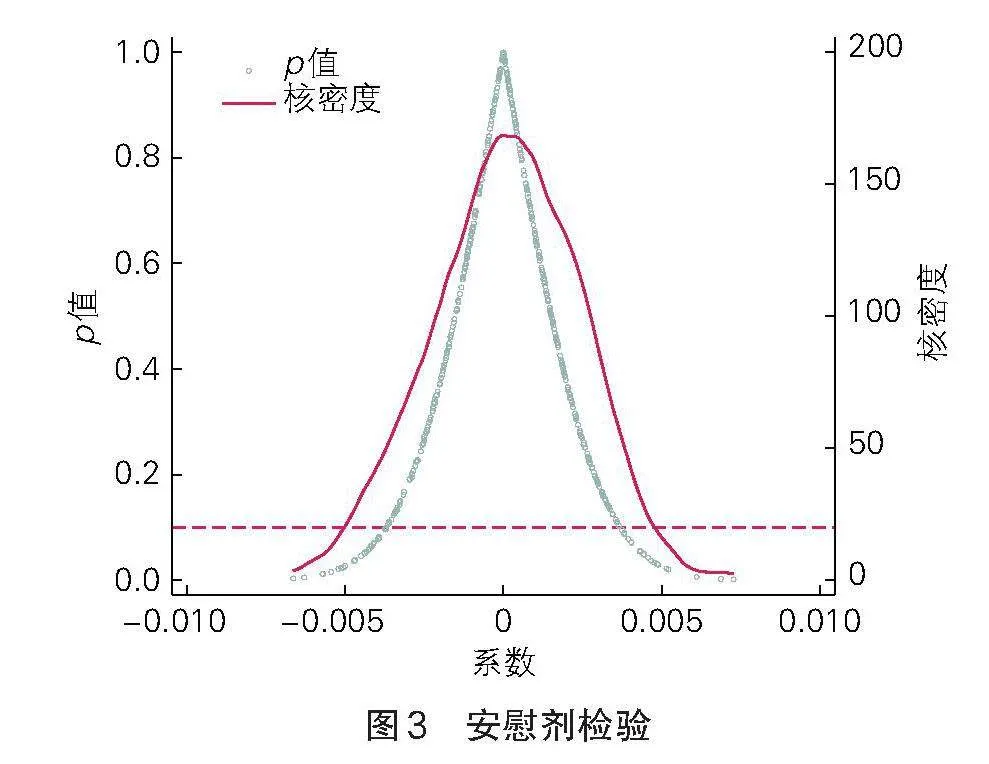

為消除不可觀測的未知因素對DID模型回歸結果造成的誤差,參考王凱等[19]的做法,對研究樣本進行安慰劑檢驗。在研究樣本中隨機抽取107個城市作為實驗組,剩余城市作為控制組,進行DID估計。繼而重復1 000次隨機抽樣實驗,得到圖3的安慰劑檢驗結果。由圖3可知,絕大多數系數不顯著,未通過顯著性檢驗。其次,基準回歸的真實系數為0.075,該數值與抽樣1 000次得到的安慰劑檢驗系數相差甚遠,充分表明區域一體化政策對實驗組城市包容性增長的影響并未受到未知因素干擾,證明基準回歸結果具有穩健性。

2. PSM-DID檢驗

由于研究樣本中的實驗組和控制組存在系統性差異,故運用傾向得分匹配方法進行更深層次的穩健性檢驗。本文將控制變量作為匹配變量,先后采用近鄰匹配、核匹配和卡尺匹配三種方法進行傾向得分匹配,得到匹配后的研究樣本后,繼而進行PSM-DID估計。由表4模型1至模型3可知,did的影響系數顯著為正,與基準回歸系數基本一致,說明區域一體化政策能夠促進城市包容性增長的結論具有穩健性。

3. 其他穩健性檢驗

(1)內生性檢驗。為解決內生性問題,本文借鑒已有做法,將城市地形起伏度作為區域一體化政策的工具變量[52]。選取理由如下:其一,地形起伏度較大的城市網絡、交通等基礎設施建設的成本較高,加大了生產要素雙向流動的難度,影響了區域一體化建設,滿足相關性假設;其二,城市地形起伏度是一種地理特征變量,與城市包容性增長不存在直接關系,滿足外生性假設。由于城市地形起伏度是一種不隨時間變化的截面數據,故參考徐玉冰和王晶(2024)[47]的研究,將地形起伏度與時間虛擬變量的交互項作為工具變量,采用兩階段最小二乘法進行估計,見表4所列。由表4模型4可知,Kleibergen-Paap rk LM統計量通過了顯著性檢驗,說明不存在識別不足問題。Kleibergen-Paap rk Ward F統計量大于Stock-Yogo弱識別檢驗10%水平上的臨界值,說明不存在弱工具變量問題。進一步地,did的估計系數顯著為正,說明在排除內生性問題對模型估計的干擾之后,區域一體化政策對城市包容性增長仍具有正向促進作用。

(2)排除其他政策干擾。在DID估計中,其他政策是否在區域一體化政策對城市包容性增長的促進作用中形成干擾?為保證評估結果的客觀性,借鑒敬莉和孫哲遠(2023)[53]的做法,將2013年國務院提出的“一帶一路”倡議與區域一體化政策的重合區域(上海市、浙江省、重慶市、云南省)進行剔除,將長江經濟帶其余87個城市作為實驗組,進行基準回歸。由表4模型5可知,did的影響系數顯著為正,說明剔除了“一帶一路”政策之后,長江經濟帶區域一體化政策對城市包容性增長仍具有正向促進作用,并未受到其他政策的干擾。

(3)縮減樣本。由于直轄市是國家戰略部署的重要區域,在政治、經濟、文化等方面存在巨大的資源優勢。借鑒王凱等(2023)[54]的做法,將實驗組的直轄市剔除再進行DID估計。由表4模型6可知,did的回歸系數為0.072,在1%統計水平上顯著,證明了回歸結果是穩健的。

五、進一步分析

(一)異質性分析

1. 城市區位異質性

考慮東部地區與中西部地區的經濟實力、資源稟賦、政策支持力度等方面存在差異,政策效應的作用強度可能也會有所不同,故本文將研究樣本劃分為兩大區域,探究區域一體化的政策效應。在279個城市中,位于東部地區的城市有99個,位于中西部地區的城市有180個。東部地區將長江經濟帶中的25個城市作為實驗組,其他城市作為控制組,同理中西部地區將長江經濟帶中的82個城市作為實驗組,其他城市作為控制組,繼而在東部地區和中西部地區兩大區域中分別進行異質性檢驗。由表5模型1和模型2可知,東部地區與中西部地區的區域一體化政策估計系數分別為0.137和0.056,通過了顯著性檢驗,說明區域一體化政策均可促進城市包容性增長,且促進效應呈現“東部地區>中西部地區”的異質性格局。在此基礎上,本文對組間系數差異進行費舍爾組合檢驗。由表5可知,組間系數差異檢驗在1%統計水平上顯著,再次證明了上述結論具有穩健性,即區域一體化政策對東部地區的城市包容性增長效應更強。究其原因:位于東部地區的城市經濟基礎雄厚,地理位置和資源稟賦占據先天優勢,而中西部地區由于經濟基礎較差、城鄉差距較大等原因造成政策效應強度弱于東部地區。

2. 城市行政級別異質性

由于不同城市具有不同的行政等級,行政等級的不同通常意味著基礎設施和發展水平的不同,致使區域一體化政策對城市包容性增長的影響可能也會存在差異。因此,借鑒王穎和周健軍(2021)[55]的做法,本文將研究樣本劃分為省會城市與非省會城市進行異質性檢驗。表5模型3和模型4的結果顯示,區域一體化政策對省會城市和非省會城市的包容性增長均有正向促進作用,但更有利于省會城市包容性增長水平的提高。同時,組間系數差異檢驗在1%統計水平上顯著,再次證實了城市行政級別異質性結論是顯著成立的。其原因在于:省會城市具備更強的經濟實力和核心競爭力,產生的規模效應和集聚效應更有利于提高資源配置效率,實現城市包容性增長;而非省會城市在資源稟賦、經濟基礎等方面不如省會城市,區域一體化政策對城市包容性增長的作用強度相對更小。

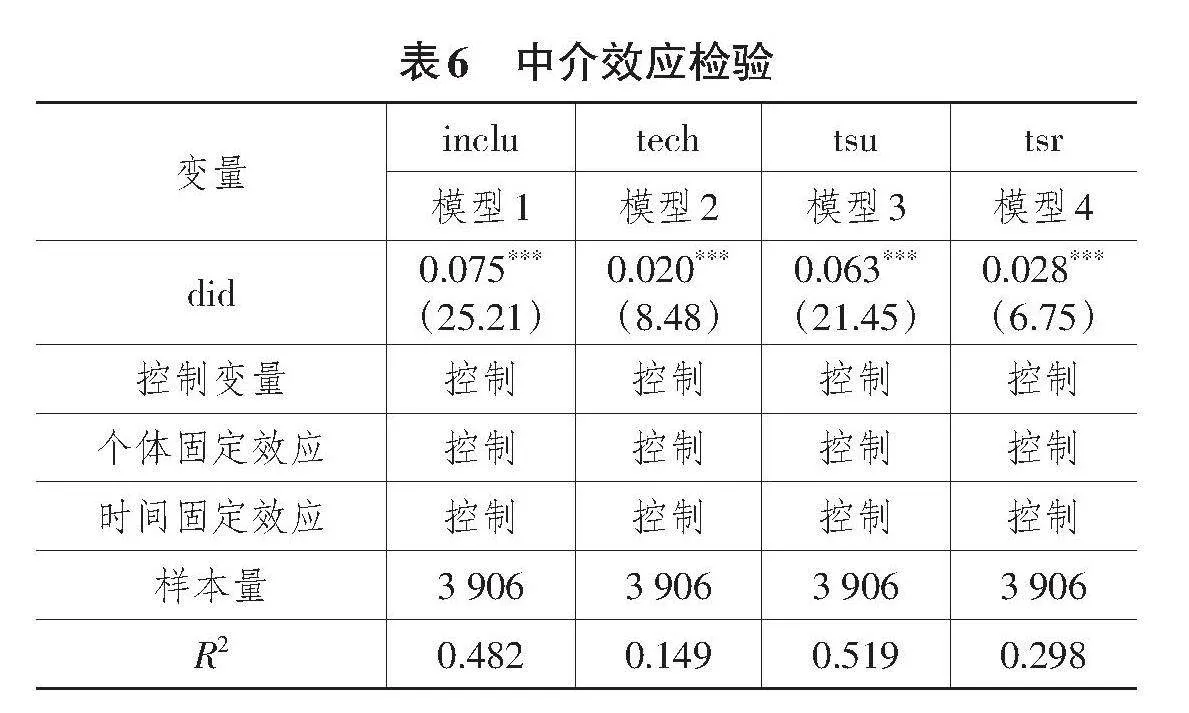

(二)影響機制分析

本文構建中介效應模型進一步探究區域一體化政策對城市包容性增長的影響機制,結果見表6所列。模型1是“兩步法”中的第一步,即不含中介變量時區域一體化政策對城市包容性增長的總效應。由模型1可知,did的影響系數顯著為0.075,再次證明了區域一體化政策能夠促進城市包容性增長。模型2、模型3與模型4分別檢驗了技術創新水平、產業結構高級化和產業結構合理化的中介效應。從模型2可以看到,區域一體化政策對技術創新水平的估計系數為0.020,通過了1%的顯著性檢驗,說明區域一體化政策可以顯著提高技術創新水平。技術創新水平提升有助于提高全要素生產率,推動居民在就業、教育、醫療等領域的機會均等化,促進城市包容性增長,H2得以驗證。由模型3和模型4可知,區域一體化政策對產業結構高級化和合理化的估計系數分別為0.063和0.028,在1%統計水平上顯著,說明區域一體化政策可以顯著推動產業結構高級化和合理化。產業結構升級通過優勝劣汰催生一批競爭力強的高新產業,有助于提高勞動生產率,產生規模經濟效益,城市包容性增長水平得以大幅提升,H3和H4得以驗證。綜上,提高技術創新水平和推動產業結構升級是長江經濟帶區域一體化政策在促進城市包容性增長過程中的重要傳導路徑。

(三)空間效應分析

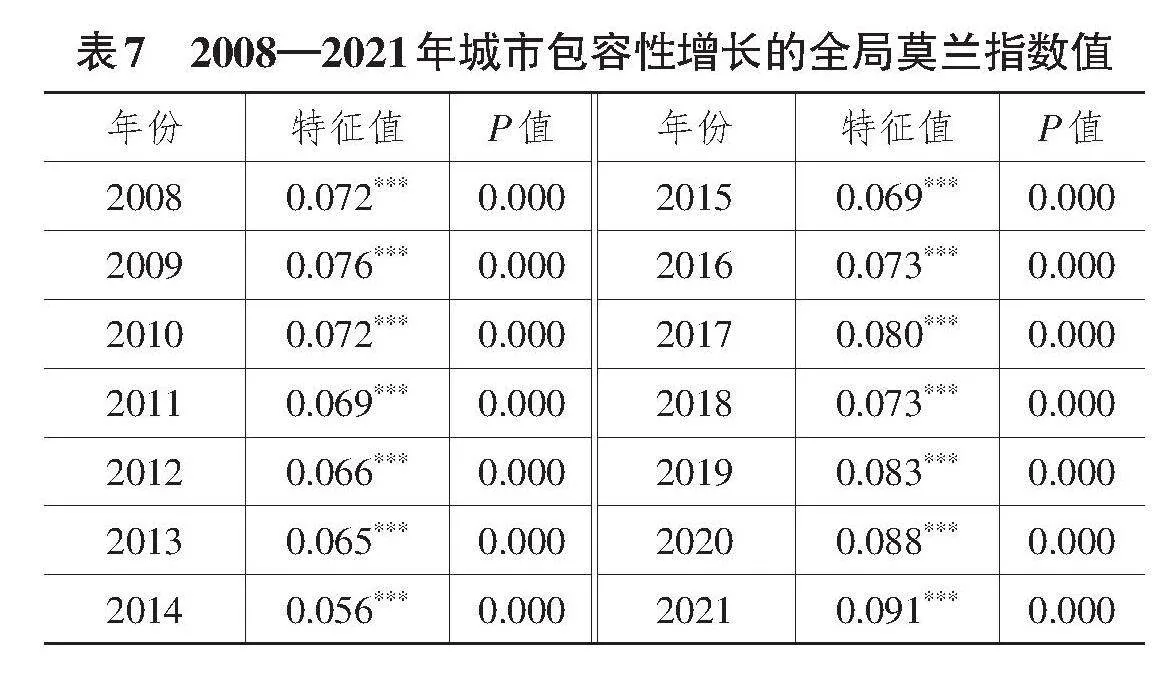

在進行空間計量模型分析之前,先借助GeoDa軟件計算得出2008—2021年城市包容性增長的全局莫蘭指數值。由表7可知,所有年份的全局莫蘭指數值均顯著為正,說明存在顯著的空間正相關性。繼而進行LM檢驗、Wald檢驗、LR檢驗和Hausman檢驗,結果顯示均通過了顯著性檢驗,說明固定效應的空間杜賓模型為最優選擇。

由表8可知,did和Wdid的影響系數均顯著為正,說明長江經濟帶區域一體化政策可以促進本地與周邊城市的包容性增長。同時,進一步結合偏微分的分解結果可知,從直接效應來看,區域一體化政策對城市包容性增長的影響系數顯著為正,說明區域一體化政策可以促進城市包容性增長。從間接效應來看,區域一體化政策對城市包容性增長的空間溢出系數為0.172,在5%統計水平上顯著,說明本地城市的區域一體化政策越強,越能促進周邊城市的包容性增長,H5得以驗證。

空間經濟學理論認為,溢出效應可能會隨著距離的增加而出現空間衰減特征,故參考張浩然和衣保中(2011)[56]的做法,在20~600 km范圍內,每隔20 km進行一次回歸估計,以驗證H6是否成立。由圖4可知,區域一體化的空間溢出效應系數在研究范圍內為正,其演變趨勢可劃分為三個區間。

第一區間為20~140 km。空間溢出效應隨地理距離增加而逐漸增強,在140 km處達到最大閾值,估計系數為0.201,這一區間是空間外溢的密集區。第二區間為140~480 km。在140 km之后,空間溢出效應隨著地理距離增加而逐漸衰減,在480 km處估計系數下降至0.040,空間溢出效應變得十分微弱,H6得以驗證。第三區間為480~600 km。自480 km之后,溢出系數不顯著,表明480 km是空間溢出的最大衰減邊界。

六、研究結論與政策建議

(一)研究結論

本文基于2008—2021年中國279個城市面板數據,運用雙重差分模型、中介效應模型和空間溢出效應模型實證檢驗了長江經濟帶區域一體化政策對城市包容性增長的直接效應、影響機制及空間效應。研究結果表明:①長江經濟帶區域一體化政策對城市包容性增長起到顯著的正向作用,經一系列穩健性檢驗后結論仍然成立;②異質性檢驗表明,區域一體化政策對東部地區以及省會城市的正向促進作用較強;③機制檢驗表明,提高技術創新水平、推動產業結構高級化和合理化是區域一體化政策驅動城市包容性增長水平提升的重要傳導路徑;④長江經濟帶區域一體化政策對城市包容性增長具有顯著的正向空間溢出效應,且存在溢出邊界效應,在140 km處達到最大溢出,在480 km處達到最大衰減邊界。

(二)政策建議

基于以上研究結論,本文提出如下政策建議:

第一,釋放區域一體化政策的內在潛力,擴大政策試點范圍。位于長江經濟帶的城市應把握時機,繼續深入貫徹落實區域一體化發展戰略,充分發揮區域一體化政策的經濟效應,增進民生福祉。同時,應建立區域一體化政策的“試點—擴散”機制,將該政策推廣至其他未試點城市,促進城市間均衡發展,提高城市包容性增長水平。

第二,重視區域一體化的政策效應差異,構建異質性發展機制。位于東部地區的城市和省會城市應提高區域一體化政策的輻射帶動勢能,加強區域間的資源互通、信息共享與市場聯動,強化區域協同融通。位于中西部地區的城市和非省會城市應構建區域協同聯動發展機制,加強城市間更廣范圍、更深層次的交流與合作,借鑒其他城市的成功經驗,推動區域一體化賦能城市包容性增長的政策效應向更高水平邁進。

第三,提高技術創新水平,推動產業結構優化升級。一方面,應實施人才引進、人才激勵等措施,培養高素質、高層次科技人才,增強創新要素的高效交流,形成城市間技術創新協作網絡,促進經濟跨越式增長;另一方面,應調整與優化區域產業結構布局,加快同質化程度較高的企業兼并,實現產業的差異化競爭和梯度轉移,形成區域一體化政策的產業鏈,增強產業結構升級對城市包容性增長的賦能效應。

第四,突破區域一體化政策的溢出邊界效應,增大紅利溢出半徑。在區域一體化政策背景下,應堅持長江經濟帶“一盤棋”思維,以核心城市為軸,推動生產要素由點及面向周邊城市擴散,發揮區域一體化政策的擴散效應,帶動周邊城市包容性增長。同時,應構建跨區域的“聯動機制”,突破地理閾值局限,促進生產要素在更大范圍內自由流通,擴大區域一體化政策對城市包容性增長的紅利溢出半徑,讓更多城市享受政策紅利,實現城市包容性增長。

參考文獻:

[1]胡宗義,張青,李毅.新階段扶貧開發對經濟包容性增長的影響研究[J].華東經濟管理,2019,33(9):5-11.

[2]梁潔瑩,劉小勇,張展培.金融改革與縣域經濟包容性增長——基于國家金融綜合改革試驗區設立的準自然實驗[J].金融經濟學研究,2023,38(4):39-54.

[3]楊艷林.長江經濟帶數字金融對經濟包容性增長的影響及其門檻效應研究[J].統計與決策,2023,39(13):74-78.

[4]黎藺嫻,邊恕.經濟增長、收入分配與貧困:包容性增長的識別與分解[J].經濟研究,2021,56(2):54-70.

[5]杜志雄,肖衛東,詹琳.包容性增長理論的脈絡、要義與政策內涵[J].中國農村經濟,2010(11):4-14,25.

[6]范永忠,范龍昌.包容性增長理念及現實意義[J].理論與改革,2010(6):85-86.

[7]朱金鶴,姜朋朋.基于模糊綜合評價法的新疆包容性增長水平測度及評價[J].青海民族研究,2017,28(2):193-199.

[8]徐強,陶侃.基于廣義Bonferroni曲線的中國包容性增長測度及其影響因素分析[J].數量經濟技術經濟研究,2017,34(12):93-109.

[9]林萬龍,米晶.縣域包容性增長測度及其對鄉村振興的啟示[J].自然資源學報,2023,38(8):2117-2134.

[10]龍海明,王雪雯,陳一心.數字普惠金融對包容性增長的影響:機制分析與實證檢驗[J].財經理論與實踐,2022,43(6):2-9.

[11]趙川,程廣斌,李祎.中國城市包容性增長——空間集聚、區域差異及收斂特征[J].軟科學,2024,38(1):31-36,52.

[12]CORRADO G,CORRADO L. Inclusive Finance for Inclusive Growth and Development[J].Current Opinion in Environmental Sustainability,2017,24:19-23.

[13]ZHANG X,WAN G H,ZHANG J J,et al. Digital Economy,Financial Inclusion and Inclusive Growth[J]. China Economist,2020,15(3):92-105.

[14]FOWOWE B,FOLARIN E O. The Effects of Fragility and Financial Inequalities on Inclusive Growth in African Countries[J]. Review of Development Economics,2019,23(3):1141-1176.

[15]張勛,萬廣華,張佳佳,等.數字經濟、普惠金融與包容性增長[J].經濟研究,2019,54(8):71-86.

[16]潘雅茹,羅良文.廉潔度、基礎設施投資與中國經濟包容性增長[J].中南財經政法大學學報,2020(1):86-97.

[17]張大鵬,陳池波.旅游發展促進了連片特困地區的包容性增長嗎? ——來自中部貧困縣的證據[J].農業技術經濟,2020(4):107-116.

[18]彭迪云,馮怡,李伊力.區域一體化政策實施的民生福祉增進效應——基于“長江經濟帶發展戰略”的研究[J].學術月刊,2023,55(7):61-73.

[19]王凱,鄒楠,甘暢,等.區域一體化政策能否促進城市旅游發展? ——基于長江經濟帶的實證檢驗[J].旅游科學,2023,37(2):40-59.

[20]張治棟,胡愛燕.區域一體化對城市創新的影響——基于長江經濟帶戰略的準自然實驗分析[J].產經評論,2022,13(3):55-67.

[21]王儒奇,胡緒華.長江經濟帶一體化戰略對城市創新能力的影響[J].華東經濟管理,2021,35(10):29-38.

[22]唐紅梅,趙軍.數字普惠金融、產業結構與包容性增長[J].當代經濟科學,2022,44(6):71-83.

[23]ZHOU R. Measurement and Spatial-temporal Characteristics of Inclusive Green Growth in China[J]. Land,2022,11(8):1131.

[24]周小亮,吳武林.中國包容性綠色增長的測度及分析[J].數量經濟技術經濟研究,2018,35(8):3-20.

[25]賈瑋.包容性增長與中國教育公平[M].北京:中國社會科學出版社,2022.

[26]王韌,周萬紅,賈文浩.區域一體化對地方政府債務的影響機制與異質性分析[J].財政研究,2022(3):37-58.

[27]丁俊菘,孟維福,汪青.長三角區域一體化、經濟增長與地區差異——來自合成控制法的新證據[J].軟科學,2022,36(7):38-45.

[28]陳秀山,張可云.區域經濟理論[M].北京:商務印書館,2003.

[29]周耿,申泉,王宇偉.跨省域一體化對共同富裕的影響研究——來自長三角的經驗證據[J].河海大學學報(哲學社會科學版),2023,25(3):118-132.

[30]陳喜強,姚芳芳,馬雙.區域一體化政策、要素流動與居民獲得感提升——基于政策文本的量化分析[J].經濟理論與經濟管理,2022,42(6):96-112.

[31]葉堂林,李國梁,任紹銘,等.區域一體化戰略能有效提升創新擴散環節溢出效應嗎? ——以京津冀城市群為例[J].科技進步與對策,2022,39(16):77-86.

[32]王兆峰,張先甜.區域一體化對旅游經濟增長影響的機制研究——來自長三角城市群的準自然實驗[J]. 南京師大學報(自然科學版),2023,46(1):36-45.

[33]安林麗,馬世猛.技術創新與區域經濟發展的關系研究[M].長春:吉林大學出版社,2018.

[34]朱金鶴,龐婉玉.數字經濟發展是否有助于提升城市包容性綠色增長水平——來自“國家智慧城市”試點的證據[J].貴州財經大學學報,2023(4):12-22.

[35]梁潔瑩,劉小勇,張展培.金融改革與縣域經濟包容性增長——基于國家金融綜合改革試驗區設立的準自然實驗[J].金融經濟學研究,2023,38(4):39-54.

[36]楊鳳.產業經濟學[M].北京:清華大學出版社,2017.

[37]張凌.長江經濟帶區域一體化對產業結構優化升級的影響研究[D].鎮江:江蘇大學,2021.

[38]郭藝,曾剛,魏文棟,等.區域一體化對資源型城市產業結構升級的影響[J].經濟地理,2023,43(3):131-139.

[39]韋東明,顧乃華,韓永輝.“省直管縣”改革促進了縣域經濟包容性增長嗎?[J].財經研究,2021,47(12):64-78.

[40]周正柱,李瑤瑤.市場一體化與經濟增長——基于長三角城市群面板數據的空間計量分析[J].華東經濟管理,2022,36(4):19-30.

[41]李俊杰,周民良,薛飛.信息消費試點政策是否促進城市數字經濟發展? ——來自國家信息消費試點城市的證據[J].消費經濟,2023,39(5):12-25.

[42]曹玉平.互聯網普及、知識溢出與空間經濟集聚——理論機制與實證檢驗[J].山西財經大學學報,2020,42(10):27-41.

[43]李琳,廖斌.金融集聚對綠色創新鏈升級的影響與空間效應[J].中南大學學報(社會科學版),2022,28(3):124-137.

[44]LI L,MA S J,ZHENG Y L,et al. Do Regional Integration Policies Matter? Evidence from a Quasi-natural Experiment on Heterogeneous Green Innovation[J]. Energy Economics,2022,116:106426.

[45]8d7c04ebb3eec693b090092530fbbb0b江艇.因果推斷經驗研究中的中介效應與調節效應[J].中國工業經濟,2022(5):100-120.

[46]周文義,陶一桃.智慧城市建設能提升創業水平嗎? ——基于雙重差分模型的檢驗[J].統計研究,2023,40(8):122-134.

[47]徐玉冰,王晶.數字化轉型、要素流動與包容性綠色增長——以長江經濟帶為例[J].華東經濟管理,2024,38(2):22-30.

[48]付凌暉.我國產業結構高級化與經濟增長關系的實證研究[J].統計研究,2010,27(8):79-81.

[49]袁航,朱承亮.國家高新區推動了中國產業結構轉型升級嗎[J].中國工業經濟,2018(8):60-77.

[50]方福前,田鴿.數字經濟促進了包容性增長嗎——基于“寬帶中國”的準自然實驗[J].學術界,2021(10):55-74.

[51]裴爾潔,張治棟.數字基礎設施建設對經濟高質量發展的影響——基于“寬帶中國”戰略的準自然實驗[J].華東經濟管理,2024,38(2):64-74.

[52]FENG Y,LEE C C,PENG D Y. Does Regional Integration Improve Economic Resilience? Evidence from Urban Agglomerations in China[J]. Sustainable Cities and Society,2023,88:104273.

[53]敬莉,孫哲遠.自貿區設立能否促進企業數字化轉型——來自上市公司的證據[J].華東經濟管理,2023,37(4):47-55.

[54]王凱,關銳,胡鳴鏑,等.數字經濟與碳排放績效:以中國276個城市為例[J].環境科學研究,2023,36(9):1824-1834.

[55]王穎,周健軍.智慧城市試點能否促進經濟增長? ——基于雙重差分模型的實證檢驗[J].華東經濟管理,2021,35(12):80-91.

[56]張浩然,衣保中.地理距離與城市間溢出效應——基于空間面板模型的經驗研究[J].當代經濟科學,2011,33(3):117-123,128.

[責任編輯:洪二麗]

收稿日期:2024-06-05

基金項目:國家社會科學基金項目“武陵山區旅游業高質量發展促進共同富裕的機理及長效機制研究”(22BJL059)

作者簡介:王 凱(1969—),男,湖南新寧人,教授,博士生導師,研究方向:區域旅游經濟與低碳發展;

趙 燕(1999—),女,江西贛州人,碩士研究生,研究方向:區域旅游經濟;

甘 暢(1994—),男,湖北武漢人,講師,博士,研究方向:區域旅游經濟;

劉美倫(2001—),女,湖北十堰人,碩士研究生,研究方向:區域旅游經濟;

譚佳欣(1997—),女,湖南郴州人,博士研究生,通信作者,研究方向:區域旅游經濟。