公交乘客感知等待時間的影響因素及其與滿意度之間的關系

摘要 文章以黑龍江省哈爾濱市無實時信息提示公交站點調查得到的234個樣本數據為基礎,構建了感知等待時間影響因素模型,以及感知等待時間與乘客等車滿意度的關系模型,研究了感知等待時間與乘客等車滿意度之間的關系。研究結果表明,候車心情、候車行為、候車時段、出行目的、乘坐頻率、有無計量工具、有無同伴和預留等車時間對感知等待時間有顯著影響,影響程度依次為候車心情、出行目的、有無計量工具、有無同伴、候車行為、乘坐頻率、候車時段、預留等車時間。感知等待時間與滿意度之間呈現降指數分布,當滿意度為0時,感知等待時間臨界值為7.87 min;當感知等待時間小于7.87 min時,滿意度為正;當感知等待時間大于7.87 min時,滿意度為負。

關鍵詞 公共交通;感知等待時間;乘客滿意度;候車行為;影響因素模型

中圖分類號 U491 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2024)20-0060-03

0 引言

常規公共交通以低出行成本為乘客提供可持續、較公平的服務,卻沒有達到期望中的吸引力,主要原因是運行速度較低、運營調度存在弊端、到站時間間隔不穩定等,導致乘客對公共交通服務質量滿意度較低。有學者指出提高公共交通吸引力的關鍵在于改善乘客對公交服務的感知。近年來,交通規劃者在進行公共交通系統設計或改善時,越來越多地將焦點放在改善服務質量和提高乘客滿意度等方面。

目前,關于感知等待時間和乘客滿意度的研究,更多地選擇與各自相關的影響因素建立相關模型,并未考慮兩者之間存在的具體內在聯系。但許多學者的研究結果也表明,對時間的感知會直接影響乘客對公交服務質量的評價,這說明乘客感知等待時間和等車滿意度之間必然存在聯系[1]。同時,對于感知等待時間影響因素的研究也不統一,不同學者采用的研究方法和選取的影響因素各不相同。因此,該文將從更全面的視角探討感知等待時間的影響因素,并在此基礎上,構建感知等時間與乘客等車滿意度之間的關系模型。基于出行者的視角,該文探究不同因素對感知等待時間的影響,以及感知等待時間對乘客等車滿意度的影響,為公交運營的優化與管理提供參考,在理論和應用方面都具有重要的意義[2]。

1 調查

1.1 調查站點選擇

選擇站點時,首先應選擇沒有太多線路經過的站點,最理想的是只有一條線路經過,這樣調查者可以合理推測出候車乘客所等待車輛的到達時間,從而估計是否有足夠的時間進行調查,以免出現被調查乘客等候車輛到達時未完成問卷的情況,提高問卷發放的效率;其次,站點乘客的到達時間隨機,這樣可以保證被調查乘客的等車時間長短也隨機,提高樣本數據的可靠性;最后,站點有足夠的需求量,這樣可以保證在有限的調查時間內獲取足夠的樣本量。

在滿足以上條件的情況下,選擇了黑龍江省哈爾濱市三個有三條線路經過的站點實施調查,其中這三條線路中有兩條線路的部分站點重疊。

1.2 調查內容

通過發放問卷形式,調查感知等待時間影響因素和乘客的等車滿意度。調查時段選擇在工作日的7:00—9:00、12:00—13:00和16:30—18:30時段,非工作日的9:00—11:00和17:00—19:00時段。除乘客的基本信息(如:性別、學歷、職業等)外,還需要調查以下問題:

(1)出行目的。

(2)乘坐頻率。

(3)是否有時間計量工具。

(4)是否有同伴。

(5)候車心情。

(6)候車行為。

(7)步行時間。

(8)預留等車時間。

(9)感知等待時間。

(10)滿意度調查。

第10題是滿意度調查,滿意度被劃分成5個等級,分別為開心(非常滿意)、較開心(比較滿意)、沒感覺、較焦慮(比較不滿意)、非常焦慮(非常不滿意),由被調查乘客根據個人情況為不同等級填寫相應的等車時間。

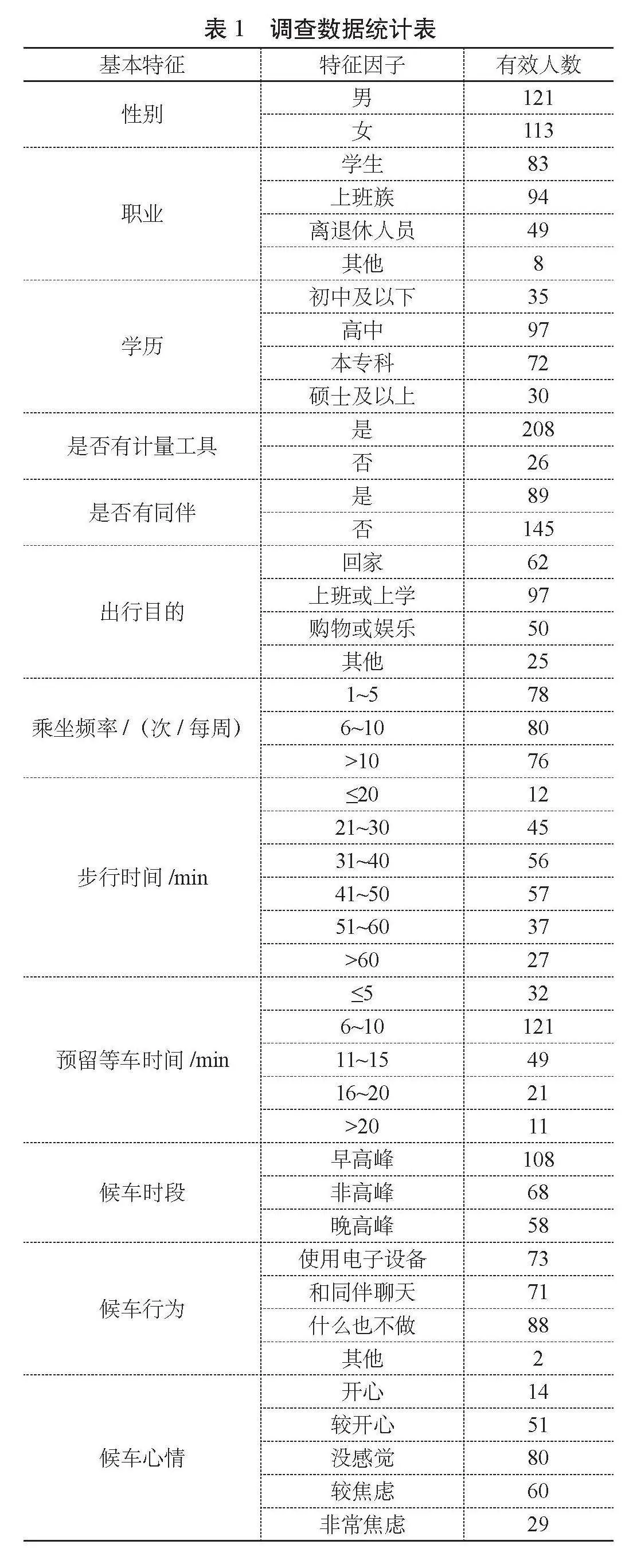

1.3 調查數據統計分析

該次調查共發放300份問卷,其中回收有效問卷234份。樣本數據統計如表1所示:

2 感知等待時間影響因素分析

2.1 基本數學模型

利用多元線性回歸的方法進行探究。感知等待時間與影響因素之間的模型如下:

y=β0+β1x1+β2x2+···+βnxn (1)

式(1)中,y——因變量,xi(i=1,2,···,n)——自變量,βk(k=0,1,···,n)——系數。

2.2 確定模型參數并分析

利用234個樣本數據擬合模型,其中“有無同伴”“出行目的”“乘坐頻率”“候車心情”“候車行為”“候車時段”等因素顯著性較好。回歸系數見表2所示:

由此可以確定感知等待時間的多元線性回歸方程:

T=7.604?1.526xYJ?1.474xYT?1.545xMS?1.054xPT?1.781xXJJ+2.866xXFJ?1.104xWL+0.894xSZ+0.027xYD (2)

式(2)中,T——感知等待時間(min)。

由表2可知,“候車心情”處于非常焦慮狀態時對感知等待時間的影響最大,且正相關,說明心情狀態不佳會延長感知等待時間;“出行目的”和“候車時段”屬于正相關變量,大多數乘客的預留等車時間小于10 min,對等車時間的要求相對嚴格,處于焦灼狀態會延長對等待時間的感知,進而影響候車心情[3];“乘坐頻率”與感知等待時間呈正相關,說明乘坐頻率越高,對車輛到站情況越了解,這部分人群更加追求較短的等車時間;“有計量工具”為負相關變量,說明在站點配備時間計量工具或者實時信息提示板可以有效減少乘客對等待時間的感知;“有同伴”“和同伴聊天”的候車行為可以緩解候車的緊張感,進而減少感知等待時間,屬負相關變量[4];“預留等車時間”與感知等待時間正相關。

以上研究說明,“有無計量工具”“出行目的”“有無同伴”“乘坐頻率”“候車心情”“候車行為”“候車時段”,以及“預留等車時間”對感知等待時間均有顯著性影響。其中“出行目的”“有無同伴”“乘坐頻率”“候車時段”“候車行為”的研究結果與Konstantinos Kepaptsoglou, Kari Edison Watkins, Mark van Hagen等學者一致,一些模型中提到了候車心情和預留等車時間可能對感知等待時間存在影響,該文驗證了這些因素對感知等待時間的顯著性影響;另外,還有一些模型的研究結果顯示學歷、職業、步行時間等因素對感知等待時間也有顯著性影響,但在該文研究中并沒有發現有顯著性影響[5]。

3 感知等待時間對乘客等車滿意度的影響分析

根據感知等待時間多元線性回歸模型的分析結果可知,候車心情是最重要的影響因素,而候車心情是乘客等車滿意度的最直觀表現,說明感知等待時間與等車滿意度之間存在直接聯系[6]。

3.1 模型探究

對等車滿意度的5個等級分別賦值,將5種心情的定性描述轉化為10個離散數值區間,從而進行定量研究,即:“非常滿意”的上限區間為[20,25],下限區間為[15,20);“比較滿意”的上限區間為[10,15],下限區間為[5,10);“沒感覺”的上限區間為[0,5],下限區間為[?5,0);“比較不滿意”的上限區間為[?10,?5],下限區間為[?15,?10);“非常不滿意”的上限區間為[?20,?15],下限區間為[?25,?20)[7]。

為了簡化問題,在相應的滿意度取值區間內隨機選取任一整數值。將234組樣本數據輸入到Matlab軟件中,根據數據散點圖推演,感知等待時間和等車滿意度之間呈降指數分布,模型初定:

y=y0+Ae?x/t (3)

式(3)中,y0、A、t均為待標定參數。

對數據集合進行更精確的分析,借助統計軟件,確定模型參數如下:

y=?25.79+50.90e?Z6WfBnk7n6VPXfcISnndAKhOLOYunuuZAwevphAtv18=T/11.57

3.2 模型的特征和意義

將滿意度以0作為分界線,分為滿意、不滿意兩種,可以確定感知等待時間T0=7.87,該時間點是滿意與不滿意的臨界值[8]。

4 結論

該文研究發現,乘客的感知等待時間受8個方面因素的影響,其中乘坐頻率、出行目的、候車時段、候車心情、預留等車時間與感知等待時間正相關,與有計量工具、有同伴、候車行為等負相關。感知等待時間與乘客等車滿意度之間呈降指數分布,感知等待時間增長會導致滿意度降低。以T0=7.87為臨界點,感知等待時間在小于7.87 min時,乘客處于滿意狀態;當感知等待時間超過7.87 min時,乘客的等車狀態則會處于不滿意狀態。

乘客等車的滿意度會直接影響乘客對于公交服務水平的評價,為了提高公共交通吸引力,需提高乘客的等車滿意度,即將乘客感知等待時間控制在小于等于7.87 min的范圍內。根據該文中感知等待時間影響因素模型的研究結果可知,乘客處于良好的候車心情狀態、采取積極的候車行為(如隨身攜帶電子設備或與同伴交流等)可以減少對等待時間的感知,有計量工具也可以減少感知等待時間,說明管理者可以從提供實時信息或者在站點配備計量時間的設施等方面對公交服務水平進行改善,提高乘客的等車滿意度,改善乘客對公共交通服務質量的評價。

該文的研究內容仍然存在一些不足之處,如感知等待時間模型中沒有考慮實時信息的影響,有學者提出有實時信息時乘客的感知等待時間很可能等于實際等待時間。另外,感知等待時間、等車滿意度、出行方式的選擇三者之間的相互影響關系是接下來要推進的研究方向。

參考文獻

[1]Psarros, Konstantinos Kepaptsoglou, Matthew G. Karlaftis. An Empirical Investigation of wait time. In: Journal of Public Transportation, 2011(3):109-123.

[2] Nobuaki Ohmori, Takayuki Hirano, Noboru Harata, Katsutoshi Ohta. Passengers’Waiting Behavior at Bus and Tram Stops[J]. Traffic and Transportation Studies,2008(7):520-531.

[3] Eboli L, Mazzulla G. A methodology for evaluating transit service quality based on subjective and objective measures from thW1SuhLFfnVdk6HNZfb1bViWar1CVEpKEu6c2maIfYek=e passenger’s point of view. Transport Policy, 2011(18):172–181.

[4] Tyrinopoulos Y, Antoniou C. Public transit user satisfaction: Variability and policy implications. Transport Policy, 2008(15):260–272.

[5]Hensher, David A. Hierarchical Stated Response Designs an Application to Bus User Perferences[J]. The Logistics and Transportation Review, 1990(4):299-321.

[6]David A, Hensher. Service Quality-Developing a Service Quality Index (SQI) in the Provision of Commercial Bus Contracts[J]. Transportation Research Part A, 2003(6):499-517.

[7]Chieh-Hua Wen, Lawrence W. Lan, Cheng-Hsuan Chen. Passengers perception on service quality and their choice for intercity bus services[C]. The Transportation Research Board 84th Annual Meeting. 2005:11-16.

[8]Margareta Friman, Bo Edvardsson, Tommy Garling. Frequency of Negative Critical Incidents and Satisfaction with Public Transport Services[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2001(8): 95-104.

收稿日期:2024-04-18

作者簡介:吳海月(1991—),女,碩士,工程師,研究方向:城市公共交通、交通規劃與管理、交通工程、智能交通相關。