省域間文旅經濟貢獻的比較測度:基于文旅經濟指數的建構思路、數據適用和結果表現

[摘 要] 建構一種省域文旅經濟指數,對于衡量中國各地區文化旅游發展的實際水平及其經濟社會影響具有重要意義。觀測文旅經濟發展水平,需要在劃定文旅經濟概念邊界的基礎上,搭建綜合性的文旅經濟指數模型,并從資源稟賦、要素配置和雙效產出三個關鍵維度進行測算,評估中國各省市的文化旅游經濟發展狀況。結果顯示,北京、浙江、上海、江蘇和廣東等地區在文旅經濟發展方面處于領先地位,特別是東部沿海地區在推動中國文化旅游經濟發展中的“引擎”作用愈發凸顯,而西部特色文旅資源在形成經濟發展的比較優勢方面并未如期體現出顯著增益。為實現文旅經濟的高質量發展,文旅經濟主體需要重視和引入新發展邏輯、實施政策與市場的雙輪驅動策略、注重資源轉型以及加強跨區域合作。

[關鍵詞] 文化產業;指數建構;文旅融合;雙效統一

[DOI編號] 10.14180/j.cnki.1004-0544.2024.10.013

[中圖分類號] C912.3; C913.5 [文獻標識碼] A [文章編號] 1004-0544(2024)10-0104-19

基金項目:南方科技大學全球城市文明典范研究院開放性課題“創意城市語境下城市文化保育與國際傳播研究”(IGUC23B003)。

作者簡介:祁吟墨(1995—),女,中國傳媒大學文化產業管理學院博士研究生;宋立夫(1994—),通訊作者,男,藝術學博士,清華大學公共管理學院科教政策研究中心博士后;范周(1959—),男,文學博士,北京京和文旅發展研究院院長、文化和旅游部文化和旅游研究基地首席專家,中國文化產業協會副會長,中國傳媒大學教授。

近年來各地文旅事件相繼出圈、頻上熱搜,屢屢貢獻經濟社會的熱點現象,成功吸引了來自世界各地的游客。在國內國際雙循環相互促進的政策導向、優秀傳統文化與社會主義先進文化不斷繁榮的社會浪潮之下,文旅市場成為推動地方經濟發展、增進文化交流的重要力量。然而,由于文旅行業難以開展精確、連續、可對話的經濟統計,省際之間文旅發展情況的披露往往“各行其是”,迫切需要一種綜合性的工具觀察文旅行業的經濟社會產出。

一、現實依據和理論價值

文化產業和旅游業作為新興經濟增長點正日益受到重視,而文化旅游融合不僅是重要的政策發力點和經濟發展新動能,更是社會文化傳播的重要途徑。然而,目前中國的文化產業和旅游業的統計與評估工作仍面臨諸多挑戰,特別是缺乏統一的指標體系,導致難以全面評估各地區文化旅游經濟的實際貢獻和發展潛力。因此,設計一種能夠克服現有研究局限的綜合性文旅經濟指數,能夠為政策制定提供科學依據,推動人文經濟學的進一步發展。在更長期的窗口期內,通過指標體系的持續完善和時間序列數據的豐富拓展,該指數將為理解和預測文旅經濟的長期趨勢提供深刻見解,增強其在實際應用中的前瞻性和精確度。

(一)現實問題

長期以來,文化產業和旅游業都具有一定的特殊性,使得經濟統計工作較為困難。主要體現在幾個方面:第一,定義和范圍不清晰。文化和旅游兩個概念在內涵上都相對寬泛,不同地區對文化和旅游的定義和理解也存在客觀上的差異,同時所涵蓋的微觀行為活動范圍廣、需求導向強,邊界往往難以精確劃分,造成難以從宏觀數據當中完全剝離符合文化和旅游行為的微觀數據。第二,從業主體多元復雜。文化和旅游兩個行業的經營主體既包括正規的企業和機構,特別是規模以上的文化產業企業和旅游業企業,也包括大量個體經營者、社會組織,以及非正式的從業人員與機構主體,另外本身并不從屬于文化產業和旅游業行業范圍的市場主體也有可能從事文化和旅游類的經營活動,這種從業主體的復雜性進一步加大了數據調查的難度。第三,相關統計制度不健全。國內文化產業和旅游業的統計工作起步較晚,且經歷過多輪調整,相關概念界定、調查方法、指標體系、納統范圍、達標跟蹤等統計能力在地區之間并不一致,已有數據之間也存在內生性問題。第四,文化和旅游統計數據難以對話。在文化產業領域,國家和地方統計部門披露的數據字段主要是全口徑的文化及相關產業增加值數據和規模以上文化及相關產業企業的營收數據,顆粒度精確到省級數據,數據統一由國家統計局核算和發布。這些數據的權威性和準確性高,但靈活性不足,對于地方文旅經濟發展的解釋性也相對偏弱。而在旅游業領域,國家和地方統計數據披露的數據字段有兩類,一類是國家統計局披露的旅游產業增加值數據,其在政府、社會和媒體層面上應用頻率不高;另一類是地方披露的旅游人次和旅游收入數據,數據由地方(省、直轄市和地級市)發布,兩類旅游業的經濟數據披露主體不同,且執行不同的標準(見表1-1),總的來說存在“橫向不可比、縱向不可加”的問題①。由于不同的統計標準和分類、數據核算與披露主體的差異、版本更新與統計口徑的變化、顆粒度與靈活度的差異等現實約束的存在,文化產業和旅游業的統計數據難以進行有效對話,這給文旅融合導向之下的文化產業和旅游業一體化分析帶來了挑戰。

(二)指數價值

隨著文化產業和旅游業在國民經濟中地位的不斷提升,學術界和業界對于評估和觀測這兩個領域發展狀況的需求日益旺盛。為此,多個機構的學者和團隊開展了多樣化的研究,觀測和分析文旅發展水平,主要類型和代表性的成果包括以下四個方面。

第一,以指數形式觀測文化產業發展。學者們構建了針對文化產業高質量發展的評價指標體系,如喻蕾(2021)提出的包括產業創新、產業協調、產業開放和產業共享四個維度的評價體系,旨在全面反映文化產業的發展水平和關鍵影響因素1。這些指數不僅關注產業的經濟指標,如產值和增長率,還涵蓋文化資源、政策支持、創新能力和國際交流等方面,以期評估文化產業的整體發展質量和效益。

第二,以指數形式觀測旅游發展。旅游發展水平的評估同樣受到重視,研究者們通過構建旅游指數來衡量旅游經濟的高質量發展。例如,王一婕和桂成玉(2024)通過熵值法、空間自相關和 σ 收斂分析等方法,對中國旅游經濟高質量發展的水平變化、區域差異及時空演化進行了深入研究2。這些研究不僅關注旅游收入和游客數量等傳統指標,還考慮了旅游消費協調水平、環境資源保護、旅游開放服務等因素,以期全面反映旅游業可持續發展能力。

第三,基于互聯網數據的趨勢預測。隨著互聯網技術的發展,研究者開始利用網絡數據進行旅游趨勢預測。康俊鋒等(2020)通過分析百度指數的時空分布規律,構建了旅游趨勢預測模型,發現互聯網搜索數據與實際旅游行為之間存在密切的映射關系。這種基于大數據分析的方法為旅游管理和決策提供了新的視角和工具,有助于提高預測的準確性和及時性3。

第四,文旅融合的典型案例。文旅融合是當前發展的熱點,學者們通過收集和分析文旅融合的案例,探討文化與旅游的結合方式及其對地區發展的影響。石燕和詹國輝(2021)以江蘇省為例,研究了文旅融合高質量發展的指數建構、影響因素與提升策略,發現文旅融合不僅能夠促進文化產業和旅游產業的相互滲透和發展,還能夠帶動地方經濟的提升和社會文化的傳承4。

現有研究覆蓋了文化產業和旅游業的多個方面,從單一的經濟指標擴展到社會、文化、環境等多個維度,為特定視角下觀察文旅產業發展提供了測度工具。然而,如以全面刻畫文旅經濟的社會貢獻為目標,在綜合、全面的框架下考量創新發展、資源影響、經濟水平、雙效統一等因素,現有研究仍然不夠全面。特別是它們無法分析省際之間文旅經濟貢獻的水平差異,這是當前統計數據在可比性和解釋性方面的薄弱環節。當前研究難以提供用于觀察地區之間文旅經濟增長和趕超的數量化分析工具,導致政策識別與政策過程的科學化受到限制,是文旅經濟發展須解決的重要問題,也是提出文旅經濟指數的價值所在。

(三)長期拓展

本研究指數的建構和測算工作以2023年的情況5作為來源,最終形成2023年度的截面數據。為更深入地理解文旅經濟對地區發展的影響,長期的指數建設工作將向兩個方向開展。第一,將指標體系從時間截面數據拓展為面板數據,為分析文旅經濟發展趨勢和動態變化提供豐富的數據基礎。在維持現有指標體系和數據來源不變的情況下,通過搜集過去和未來的指標字段構建數據集,幫助研究者探索文旅經濟活動如何隨時間變化,以及這些變化與宏觀經濟環境、政策變動、公開報道等事件之間的因果關系,為文旅政策的制定和優化提供依據。第二,豐富指標體系和數據來源,拓展指數質量。任何研究在科學性上必然會受到時間的挑戰,因此,需要動態地調整指標體系和數據來源,將更多能夠反映文旅經濟多維度貢獻的直觀指標納入考量,例如當文旅活動產生的直接就業情況數據得以披露,將其納入指標體系是必然的。同時,如果能對大數據分析和新興網絡分析等新興方法進行拓展,在大數據視角下捕獲文旅發展態勢,不僅能夠提高指數的覆蓋度和精確度,還能夠增加指數的前瞻性和應用價值。

這兩個拓展方向雖然不同,但它們分別從質和量的追求入手,對于加深對文旅經濟研究的理解、促進人文經濟學領域的發展都具有重要的基礎性意義。通過構建更為全面和動態的數據體系,研究者能夠更準確地評估文旅經濟的貢獻,更有效地識別和解決文旅經濟發展中的關鍵問題,為相關政策的制定和優化提供堅實的數據支持。

二、指數建構的思路

除了現行統計制度所產出的指標之間難以解釋文旅發展的綜合貢獻之外,數字技術的發展有力推動了文化產業和旅游業的新舊動能加速轉換,傳統文化產業與旅游業的概念在數字產業化與產業數字化的沖擊下正逐漸變得模糊,以增加值、營收等絕對值為依據進行的傳統經濟分析越來越難以衡量與比較區域之間的真實差距,筑高了觀察、分析與治理的壁壘,需要引入文旅經濟概念,從整體上思考文化產業和旅游業對本地經濟增長的貢獻,并針對文旅經濟提出一種全面、體系化的評價指標,用以測量不同省份地區文旅經濟發展的實際狀況。

(一)基本原則

本研究以過程性的視角,而非國民經濟統計的收入或生產視角,引入了“文旅經濟”概念。文旅經濟指某個區域以其歷史文化資源與旅游休閑目的地為基底,經由政策引導和公眾參與得到治理、創新和發展,并最終在市場中滿足消費者對美好生活需求向往的生產和消費活動。

為確保文旅經濟指數的科學性、應用上的實用性和概念上的適應性,應當在建構過程中遵循一系列的原則作為約束和指導。已有研究中的指數建構過程大多采信了這些原則:(1)系統性原則,石燕和詹國輝(2021)在研究文旅融合高質量發展指數時,考慮了文化發展、旅游發展等多個方面的指標,體現了系統性原則;(2)科學性原則,王一婕和桂成玉(2024)通過熵值法等科學方法確定指標權重,體現了科學性原則在指數構建中的應用;(3)可比性原則,袁淵等(2020)在構建文化產業高質量發展評價指標體系時,考慮了不同地區之間的比較1,體現了可比性原則;(4)動態性原則,康俊鋒等(2020)通過分析百度指數的時空分布規律,展示了動態性原則在預測旅游趨勢中的應用;(5)可操作性原則,喻蕾(2021)在構建文化產業高質量發展評價指標體系時,注重了指標的可量化和數據的可獲得性,體現了可操作性原則;(6)針對性原則,鄭自立(2019)在研究文化科技融合助推文化產業高質量發展時,特別強調了指標選擇的針對性2;(7)綜合性原則,曾詠梅(2019)在研究湖南省文化產業結構優化問題時,考慮了經濟效益與社會效益的統一3,體現了綜合性原則。

將這些觀點與引入的文旅經濟概念相結合,本研究在指數建構過程中重點考量四個方面。第一,理論正當,即指數構建應基于完整的理論成果,因子對宏觀測算結果的影響客觀存在,各項指標之間相互關聯、相輔相成,能夠實現理論對話。第二,數據可比與可獲得,即指數涉及的數據必須可以獲取,并且在不同地區之間具有可比性,保證指數的客觀性和準確性。第三,指標的豐富度,即考慮到指標設計更加重視全面性的目標,本體系將包含多個層面的評價字段,全面反映文旅經濟的發展狀況,避免單一維度評價的片面性。第四,文旅占比平衡,即在指數建構和測算的過程中,文化和旅游兩方面原始數據的比重保持適當的平衡。

此外,研究考慮選用不含港澳臺地區在內的省一級行政單位作為測度基礎有四方面的原因。一是測度主體在社會體系中的重要定位,省際行政單位是中國行政管理的重要層級,文旅經濟政策的制定和執行往往在這一層面展開,也是文旅研究關注的重要主體。二是數據全面且可得,省級單位擁有較為完整、多樣、可比的統計數據,能夠為數據建構提供豐富的支持,地級市和縣鄉級行政單位在數據可得性方面的表現參差不齊。三是指標發展空間大,選擇省際單位有利于橫向之間的比較,也有利于在縱向層面上進行拓展,追蹤單個省份的發展歷程。四是視角規模適中,以省際行政單位作為測度主體,既能夠反映國家整體格局,也能夠體現區域差異,是評估文旅經濟發展的合理尺度。

(二)框架設計

在構建文旅經濟指數的過程中,指標體系框架的設計是至關重要的步驟,其合理性、正當性與必要性直接影響指數評估的科學程度,特別是在指標的選取方面應與文化產業和旅游業發展的影響因素相吻合。以文化產業為例,不同的學者近年來對文化產業發展的影響因素進行了多個層次的檢驗,發現多個維度的影響因素均與文化產業發展之間存在相關性關系,如人力資本(楊祖義,20161;孟書魁、雷原,20192)、經濟水平(徐忠華等,20193)、政策支持(吳慧勇,20104)、科技進步(章迪平,20135)等。

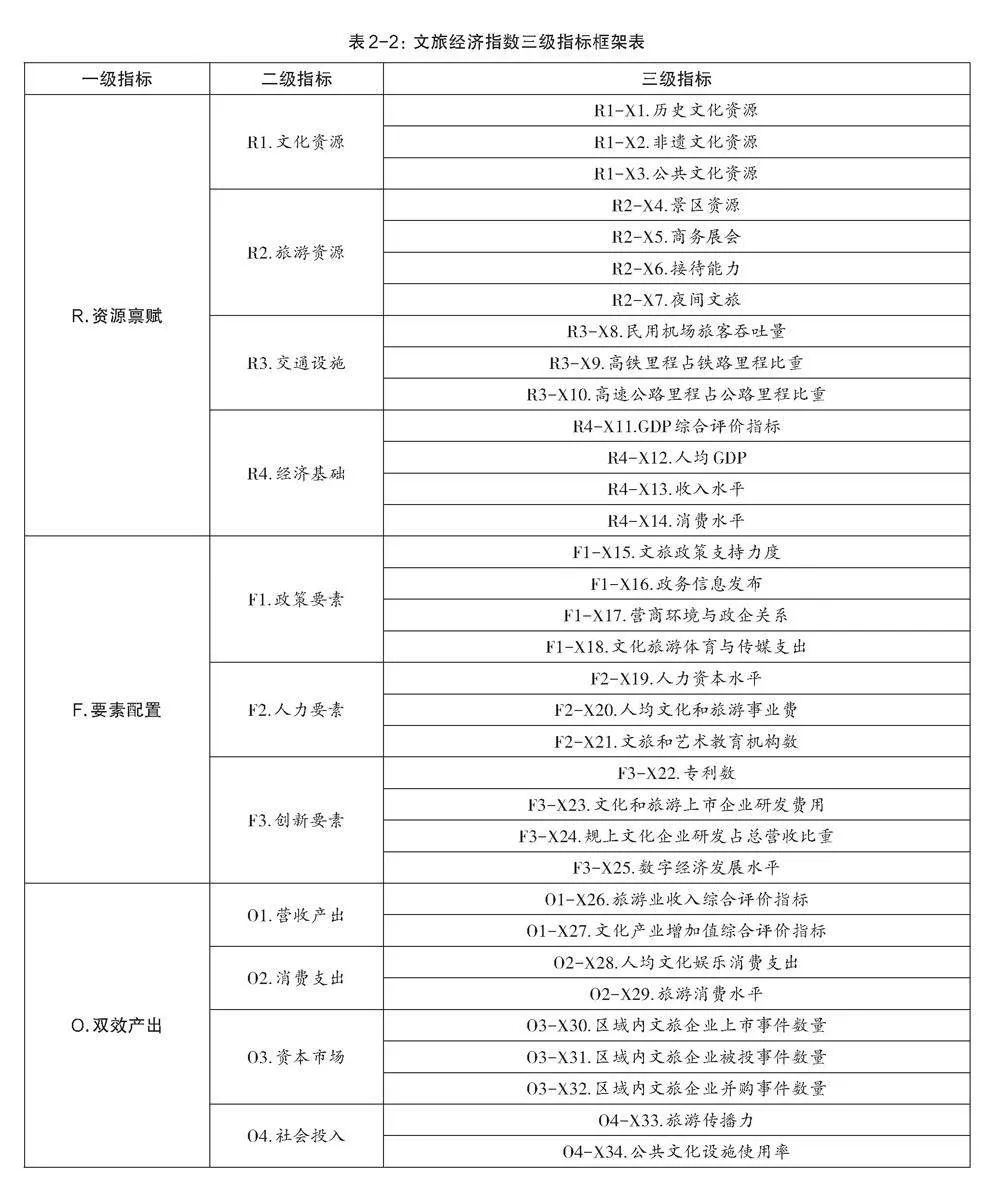

為了較為完善地體現文化產業與旅游業發展的影響因素,覆蓋文旅資源、經濟產出、居民消費、創新發展、資本投入及社會關注等文旅經濟的不同側面,本指數設計了一個由三個一級指標構成的框架——資源稟賦、要素配置以及雙效產出。

資源稟賦作為文旅經濟指數的第一個一級指標,包括文化資源、旅游資源、交通設施和經濟基礎四個方面。作為指標體系的基礎,資源稟賦數據體現了文旅經濟發展的物質和文化基礎。其中,文化資源和旅游資源是文旅產業的核心資產,它們的多樣性和獨特性直接決定了一個地區文旅產業的吸引力和競爭力;交通設施的完善程度決定了游客到達的便利性;經濟基礎則提供了文旅產業發展的資金和市場支撐。因此,資源稟賦不僅能反映地區文旅經濟的潛力,也為進一步的政策制定和資源配置提供了基礎數據。

要素配置作為第二個一級指標,涉及政策要素、人力要素和創新要素三個方面。要素配置指標的引入,反映了文旅經濟發展不僅依賴于自然和文化資源,更需要有效的政策支持、人才保障和創新驅動。政策要素考量了政府對文旅產業的重視程度和政策環境的友好性,這些因素對于激發市場活力、引導產業發展方向具有決定性影響。人力要素強調了人才在提升文旅服務質量、促進產業升級中的核心作用,體現了文旅產業“以人為本”的發展理念。創新要素則說明在當前快速變化的市場環境中,持續創新是文旅產業保持競爭力、實現可持續發展的關鍵。要素配置指標的設置揭示了文旅經濟發展的動力機制,指向了提升文旅經濟綜合競爭力的關鍵要素。

雙效產出作為第三個一級指標,包括營收產出、消費支出、資本市場和社會投入四個方面。這一維度的設計旨在從文旅經濟的輸出效果出發,評價文旅經濟的績效。營收產出和消費支出直接反映了文旅產業的經濟貢獻,前者關注產業本身的經濟效益,后者則關注文旅活動對居民消費和生活品質的提升作用。資本市場的活躍程度反映了文旅產業對投資的吸引力以及產業的成長潛力。社會投入則用以衡量文旅產業發展對社會文化環境、生態環境造成的影響,強調的是文旅產業發展的可持續性和社會責任。這一指標體系框架的設置,旨在全面反映文旅經濟的綜合效益,從而為相關決策提供更加全面和深入的分析依據。

總的來說,指標體系的設置基于對文旅經濟復雜性的全面把握,以期構建一個能夠真實反映文旅產業發展狀態、驅動因素及其綜合影響的評估體系。通過這一體系為決策者提供科學的分析工具,為文旅經濟的高質量發展提供指導和支持,還需要有具體的支撐性指標,實現指標體系“有筋有骨”又“有血有肉”。

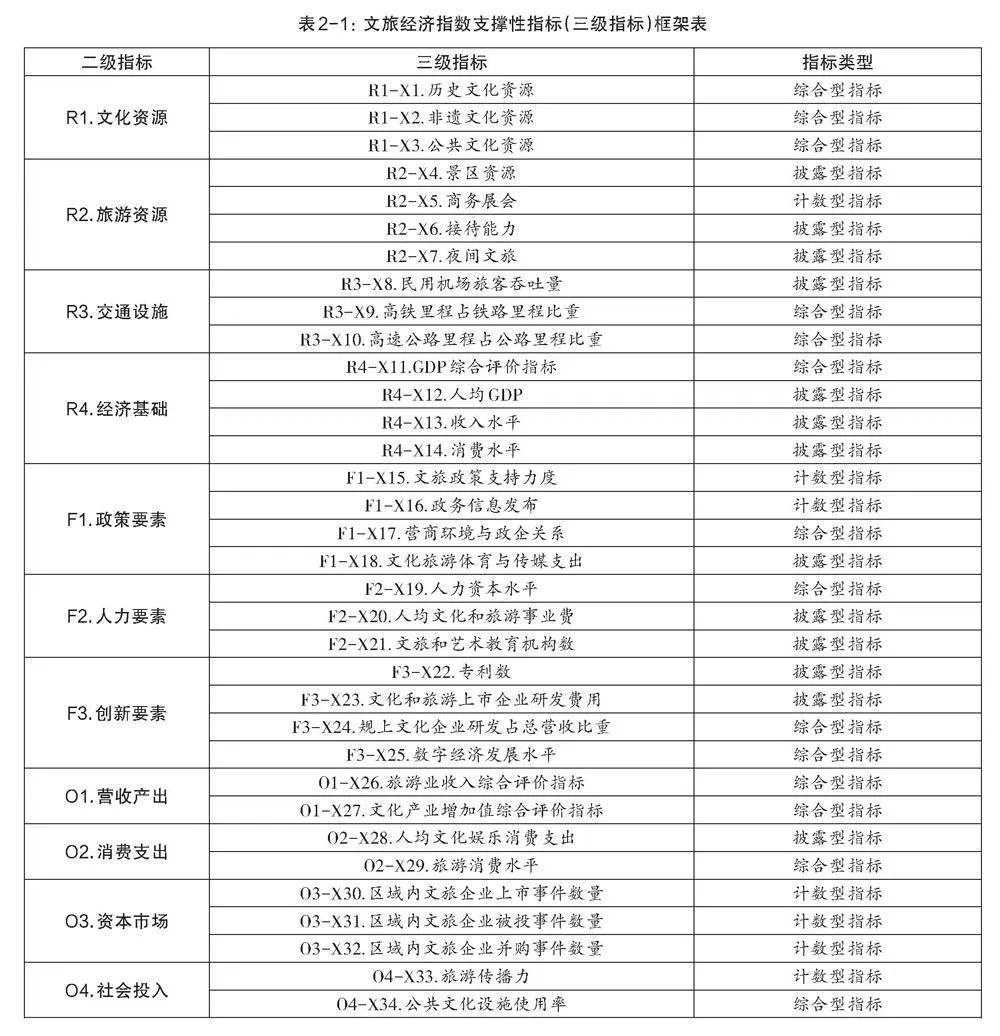

(三)支撐性指標

進一步對一級指標之下的各項子指標進行數據可得導向的拆解和聚類,能夠獲得各字段的支撐性指標,主要內容和指標類型見表2-1。支撐性的指標分為三個類型,包括披露型指標、計數型指標和綜合型指標,其中,披露型指標是指政府通過各類年鑒、政府工作報告等形式向社會公開披露的數據,例如省級行政單位的年度GDP;計數型指標是指0nCO2xB0JcuA84dzXKSl8S699P/E4LoVkAoB5ORkJrA=符合三級指標要求的字段在某些公開披露報告中出現頻率的計數,例如對某家媒體報告當中北京出現頻率的計數;綜合型指標則是利用已有的披露指標或計數指標按照一定的運算所得出的結果,例如使用比重型的數據對省域經濟水平造成的誤差進行控制。

支撐性指標的選取和設計主要考慮的是該指標所反映的變量與文旅經濟之間是否存在顯著或潛在的相關關系,例如文旅政策的扶持、經濟水平的提高、區域內的文旅企業受到資本市場的關注、文旅教育機構的增多都顯著地對文旅經濟發展產生了積極的影響,而潛在相關關系的判斷主要依據現有的理論研究,如實證了基礎設施能夠對消費者的旅游支出帶來顯著提升等。同時,支撐性指標的選取和設計還考慮到了經濟社會發展態勢的變化,一方面是考慮到政策的階段性側重和對潛在資源的挖掘,例如從中央到地方,各地的文旅經濟建設工作都較為重視夜間文旅的拓展,因此指標將夜間文旅作為支撐性指標之一列入資源稟賦一級指標當中。另一方面則是考慮到當下文旅經濟中所存在的“流量驅動注意力、注意力驅動消費”的典型特征,特別是2023年所涌現的淄博燒烤、音樂節、村超、村BA等社交媒體熱點對地方文旅發展的帶動,因此需要在文旅經濟指標體系框架當中對于旅游傳播力進行綜合的考慮。將文旅經濟指數的支撐性指標與一級指標相聯接,能夠形成文旅經濟指數的三級指標框架表,見表2-2。

三、數據來源與測算

在文旅經濟指數框架構建之后,還需從不同的來源獲取測算三級指標所需要的實際數據,依據具體的數據間關系對不同指標開展過程性的工作。因此,本部分將對指標體系的數據來源、選擇平等權重的考量和測算方法進行說明。

(一)數據來源

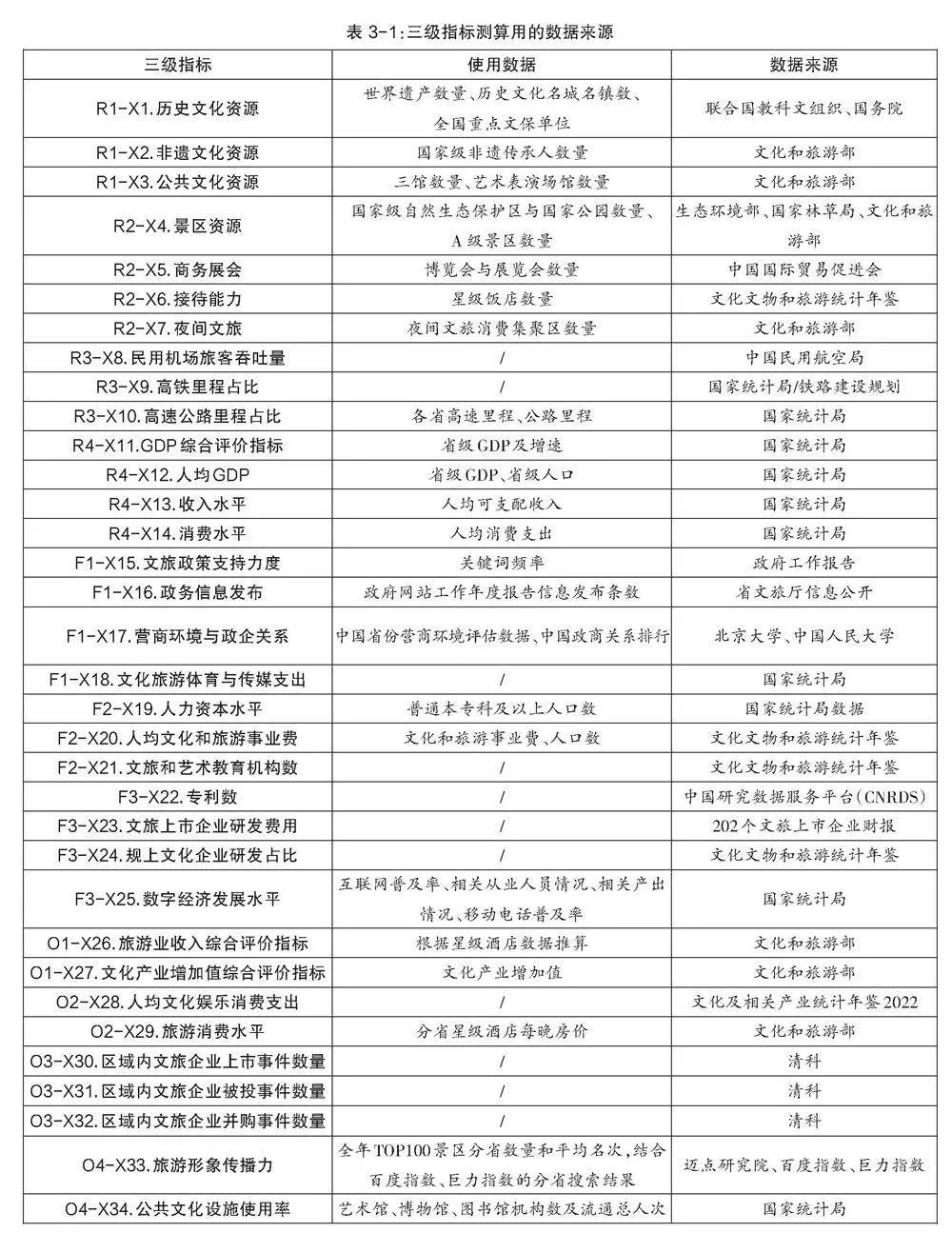

適應文旅經濟發展的多因素促進效應,需要成規模地引入在省級層面具有可比性的原始數據作為指標測量的依據,本指數共使用了70余個原始指標字段完成測算。數據來源是多樣的,既有文化和旅游部、國家統計局所披露的官方數據,也有聯合國教科文組織、中國國際貿易促進會等國際組織發布的數據,還包括開放性的研究數據平臺提供的涉及文旅經濟的數據指標,以及中國省份營商環境評估1、中國城市政商環境評價2、省級數字經濟水平測算(趙濤、張智、梁上坤,2020)3所提供的測算結果作為部分指標的數據來源,參考數字經濟政府政策支持力度的測算方法(金燦陽等,20224;陶長琪,20225)來測算文旅經濟政策的支持力度。此外,測算過程中還用到了各省政府工作報告、邁點研究院等發布的文本數據,以計次數據的形式作為指標內涵納入測算框架6。詳細內容見表3-1。部分使用單一數據的指標所需字段在指標名稱中已得到體現,故不再贅述。

另有部分指標的實際內容需要說明。 第一,針對旅游消費水平(O2-X29)的實際測算量值,研究并未采信一般的“旅游總消費/旅游總人次”的方法,而是使用重點旅游城市星級酒店的價格在省級層面按酒店數量進行加權平均得出,這是由于酒店處于旅游消費的核心環節,其價格能夠較為充分地代表在地旅游的供需關系,足以衡量地方旅游消費水平。第二,同樣由于分省披露的旅游數據存在口徑差異,在旅游業收入的推算方面,指數仍使用星級旅游酒店的價格、出租率、營收和增長率來測算旅游業收入綜合評價指標,綜合評價測算方法在后續說明。第三,規模以上文化企業研發占比的實際指標是在《文化及相關產業年鑒》中披露的規模以上文化制造業的研發投入、規模以上文化服務業的研發投入和限額以上批發與零售業的研發投入之和與總營收的占比。第四,在文旅政策支持力度中,用于檢索政府工作報告的關鍵詞包括15個,分別是文化、旅游、文旅、創意、歷史、遺產、活化、營銷、入境、游客、品牌、休閑、會展、藝術、景區。由于不體現經濟活動特性,涉及社會文化、價值觀和意識形態建設的關鍵詞不納入文旅經濟檢索的關鍵詞。第五,考慮到月度數據波動性較大,且對文旅經濟產生的波動影響會在時間序列上熨平,故本輪采用年度上的最新當期數據,即對于已經發布2023年數據的指標,使用2023年的數據結果進行測算,對于還未發布2023年數據的指標,在考慮到年內趨勢穩定一致的情況下,使用上期數據來描述當期情況。

(二)權重設置

本研究在文旅經濟指數的構建過程中使用了一系列方法來確定權重分配,確保每個指標的特殊作用和相對重要性得到充分考慮。首先,初始階段采用無偏的平等權重作為基礎,這是為了避免主觀判斷導致的偏差,確保各指標在初始狀態下被公平對待。其次,根據政策要求、行業發展趨勢,并結合專家反饋意見進行調整。調整過程中參考了經濟學中的效用理論和管理學中的平衡計分卡理論,綜合考慮了各個指標之間的互動作用和對整體策略目標的貢獻。通過四名專家完成兩次德爾菲法訪談,最終確定了權重的合理性和科學性。

在一級指標中,“資源稟賦”和“要素配置”的最終權重分配結果分別為0.3,而“雙效產出”一級指標的權重為0.4。在二級指標中,“資源稟賦”下的四項指標最終權重分配結果分別為“文化資源”(0.35)、“旅游資源”(0.25)、“交通設施”(0.15)和“經濟基礎”(0.25);“要素配置”下的三項指標最終權重分配結果分別為“政策要素”(0.4)、“人力要素”(0.3)和“創新要素”(0.3);“雙效產出”下的四項指標最終權重分配結果分別為“營收產出”(0.4)、“消費支出”(0.2)、“資本市場”(0.1)和“社會投入”(0.3)。利用原始數據完成三級指標測算時一般賦平等權重,但部分綜合評價指標如“GDP綜合評價指標”,既考慮規模的作用,也將增速納入測算范圍中,規模和增速二者的權重分別設置為0.6和0.4,以便體現經濟水平不同的地區在文旅經濟發展方面的階段特征。

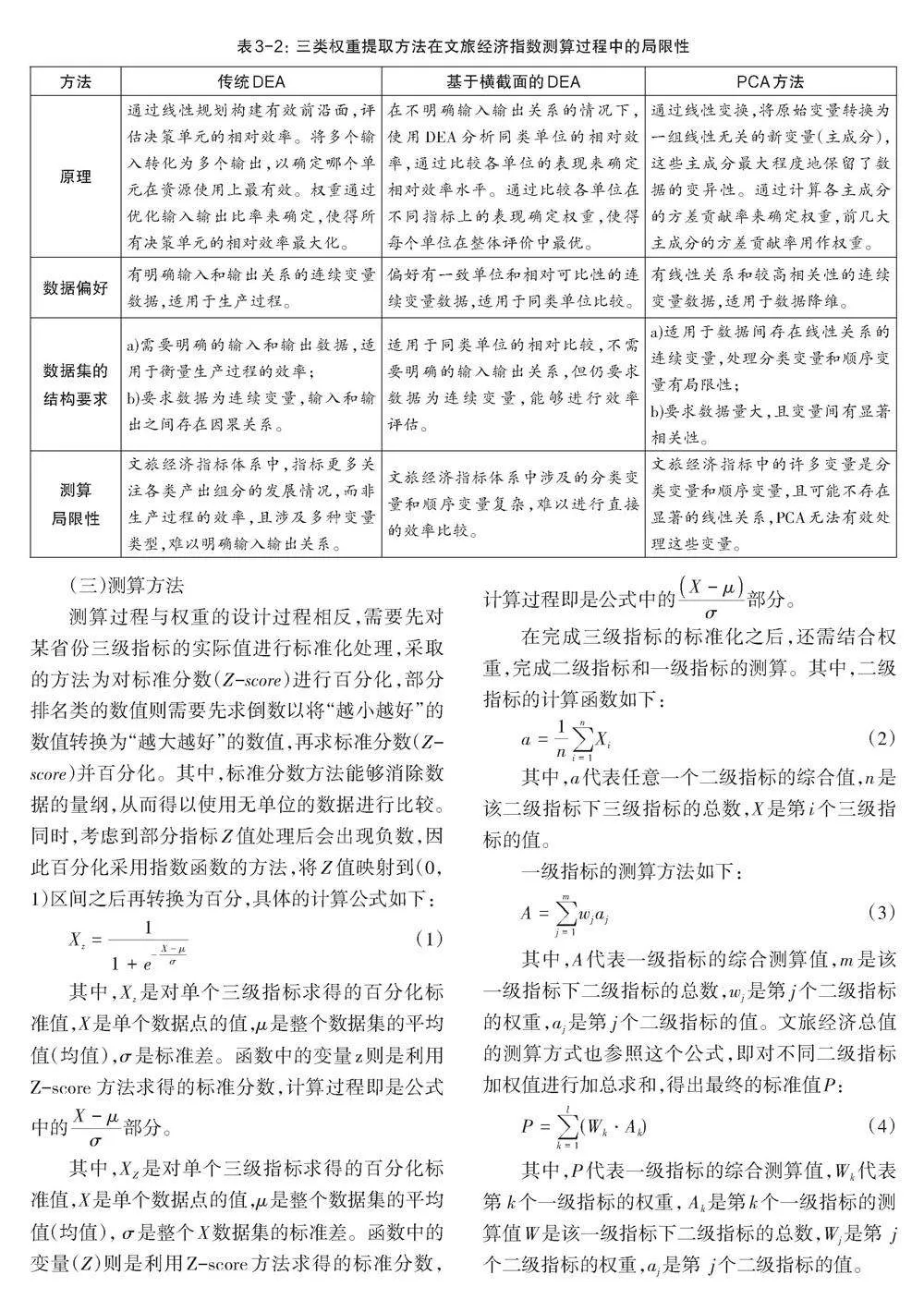

由于原始數據的變量類型、數據集的結構、時間效應以及衍生的內生效應與傳統的權重賦值方法如數據包絡分析(DEA,包括傳統的DEA方法和基于橫截面的DEA方法)和主成分分析(PCA)的原理和數據偏好相悖1,因此研究采取權重直賦的處理方式。具體而言,DEA主要用于評估生產效率,假設指標之間存在輸入輸出關系,這與文旅經濟指標體系的構造不完全吻合,文旅經濟指標更關注各類產出組分的發展情況,而非生產過程的效率。PCA則要求數據間存在線性關系,更適用于處理連續變量,而文旅經濟指標涉及的分類變量和順序變量復雜且具有非線性特征,使得PCA在此應用中存在局限性。此外,PCA通過提取數據的主要變異來簡化數據集,但在文旅經濟指標體系中,每個指標的獨特信息同樣重要,維度降低可能導致重要信息的遺失。因此,選擇直賦方式能夠更好地確保每個指標的重要性和獨特作用得到全面反映。詳見表3-2。

(三)測算方法

測算過程與權重的設計過程相反,需要先對某省份三級指標的實際值進行標準化處理,采取的方法為對標準分數(Z-score)進行百分化,部分排名類的數值則需要先求倒數以將“越小越好”的數值轉換為“越大越好”的數值,再求標準分數(Z-score)并百分化。其中,標準分數方法能夠消除數據的量綱,從而得以使用無單位的數據進行比較。同時,考慮到部分指標Z值處理后會出現負數,因此百分化采用指數函數的方法,將Z值映射到(0,1)區間之后再轉換為百分,具體的計算公式如下:

[Xz=11+e?X?μσ] (1)

其中,[Xz]是對單個三級指標求得的百分化標準值,[X]是單個數據點的值,[μ]是整個數據集的平均值(均值),[σ]是標準差。函數中的變量z則是利用Z-score 方法求得的標準分數,計算過程即是公式中的[X-μσ]部分。

其中,[XZ]是對單個三級指標求得的百分化標準值,[X]是單個數據點的值,[μ]是整個數據集的平均值(均值), σ是整個[X]數據集的標準差。函數中的變量(Z)則是利用Z-score方法求得的標準分數,計算過程即是公式中的[X?μσ]部分。

在完成三級指標的標準化之后,還需結合權重,完成二級指標和一級指標的測算。其中,二級指標的計算函數如下:

[a=1ni=1nXi] (2)

其中,[a]代表任意一個二級指標的綜合值,[n]是該二級指標下三級指標的總數,[X]是第[i]個三級指標的值。

一級指標的測算方法如下:

[A=j=1mwjaj] (3)

其中,[A]代表一級指標的綜合測算值,[m]是該一級指標下二級指標的總數,[wj]是第 j個二級指標的權重,[aj]是第 j個二級指標的值。文旅經濟總值的測算方式也參照這個公式,即對不同二級指標加權值進行加總求和,得出最終的標準值P:

[P=k=1l(Wk?Ak)] (4)

其中,[P]代表一級指標的綜合測算值,[Wk]代表第 [k]個一級指標的權重, [Ak]是第[k]個一級指標的測算值[W]是該一級指標下二級指標的總數,[Wj]是第 j個二級指標的權重,[aj]是第 j個二級指標的值。

四、測算結果表現

通過綜合考察一級、二級至三級指標得分情況深入分析測算結果,研究能夠有效揭示文旅經濟發展的空間分布特征及其背后的驅動因素,識別各省份在文旅經濟綜合實力中的相對位置,探討領先與滯后地區間的差異,并解析影響這些差異的關鍵要素。

(一)總指標和一級指標分析

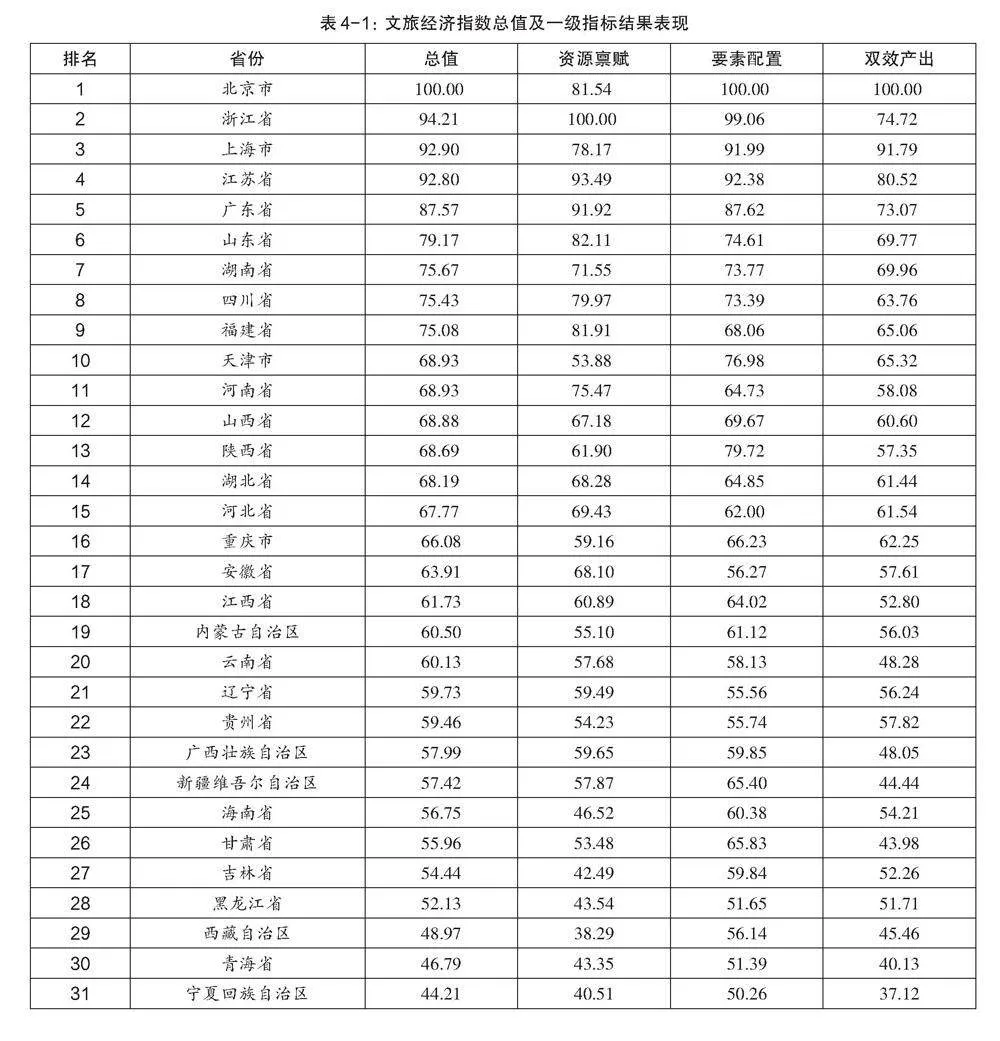

為方便比較,指數測算完成后進一步完成了首位百分化處理,最終結果如下(見表4-1)。

分析結果揭示,就文旅經濟發展而言,北京市位于全國領先地位,浙江省、上海市、江蘇省與廣東省分別位列第二至第五位,且總分值與北京市之間的差距并不顯著。緊隨其后的山東省、湖南省、四川省及福建省構成了國內文旅經濟發展的次一級梯隊。

指標體現了文旅經濟發展多樣化的趨勢。具體而言,北京市在文旅經濟的要素配置與雙效產出兩大維度均占據首位,超過半數的二級指標在全國范圍內居于領先地位,這一成就凸顯了其作為國家文化中心的顯著比較優勢。江蘇省、浙江省及山東省在文旅經濟發展中取得領先地位,得益于它們在資源稟賦、要素配置以及雙效產出三大維度的均衡表現。這一點通過對各省在各指標上排名數據進行標準差分析得以證實,江蘇省、浙江省和山東省展現出的標準差最小,意味著它們在所有二級指標上的表現均處于全國前列。

從空間分布來看,東部沿海地區無疑成為中國文旅經濟的主要驅動力量。自山東省沿海岸線向南至廣東省,途經江蘇省、上海市、浙江省及福建省各地區在文旅經濟指數評估中均位居前列。此外,由于行政管理、空間分布、人口規模及歷史背景等因素的綜合影響,直轄市在資源稟賦維度的得分相較于擁有多個地級市的省級行政區而言,通常呈現較低水平。

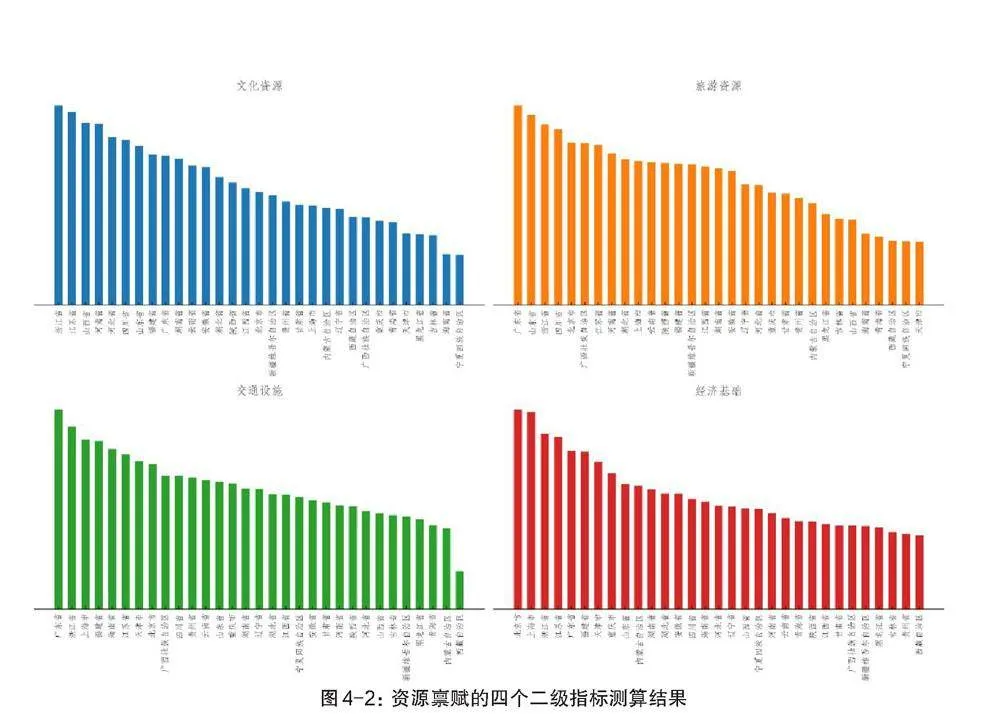

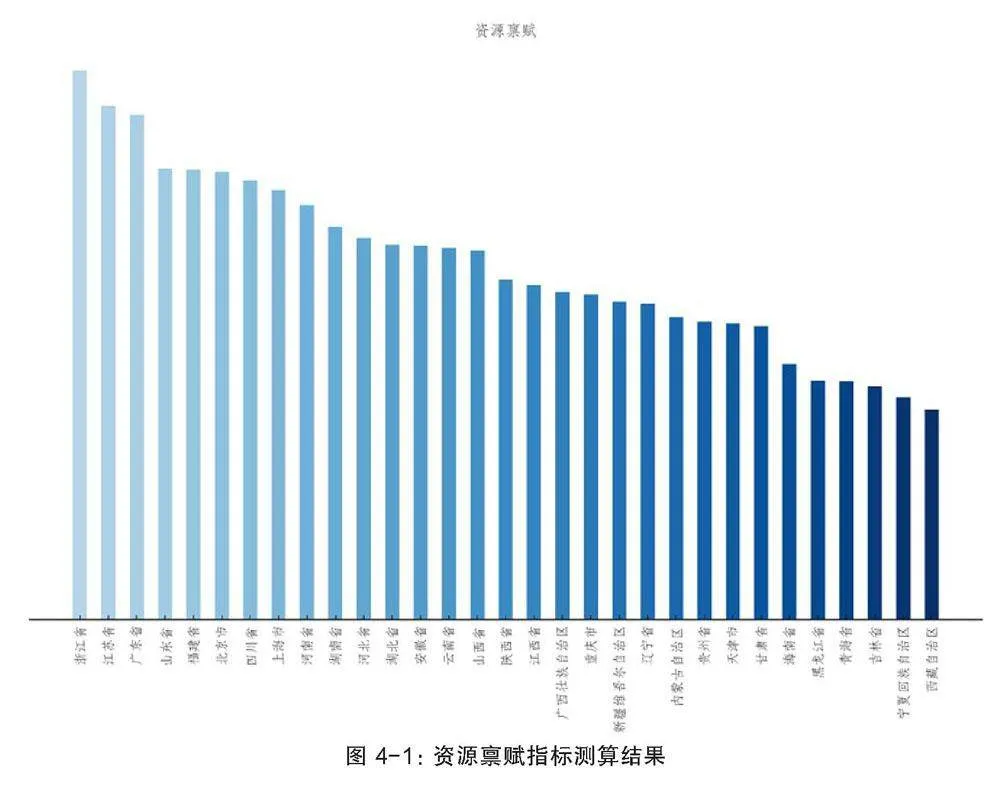

(二)二級指標測算結果分析

資源稟賦的各二級指標揭示出文化旅游資源雖然豐富,但分布極不均衡,顯現出顯著的區域發展差異,如圖4-1所示。在全國31個省級行政單位當中,浙江省有著最為豐富的文旅資源,其文化資源(包括歷史文化資源、非遺文化資源和公共文化資源)指數位居全國首位,交通設施水平(機場吞吐量、高鐵密度和高速公路密度)位居全國第二,旅游資源(包括景區資源、接待能力、商務會展和夜間文旅)和經濟水平(綜合考察GDP的規模與增速、人均GDP水平、居民收入和居民消費)位居全國第三。江蘇、廣東、山東、福建、北京等省市位列第二至六位。除浙江外,在文化資源二級指標中排名前五的省份還包括江蘇(2)、山西(3)、河南(4)、河北(5),在旅游資源二級指標中排名前五的省份還包括廣東(1)、山東(2)、四川(4)和北京(5),在交通設施二級指標中排名前五的則有廣東(1)、上海(3)、福建(4)和海南(5),在經濟基礎二級指標中排名領先的則是北京(1)、上海(3)、江蘇(4)和廣東(5),如圖4-2所示。綜合來看,在講好中國故事、保護傳承弘揚中華優秀傳統文化過程中強調傳統的歷史文化思想和資源固然重要,例如山西和河南在文化資源方面得分突出,但做好文旅經濟文章則更加需要軟硬兼備的發展方式——既要做到經濟與交通并重,也要做好文化與旅游兼具。從空間上來看,東部沿海地區與內陸省份之間的差距仍然較大,例如新疆、廣西、西藏、甘肅等省區雖然在文化資源或旅游資源挖掘方面取得了不錯的成績,但受制于交通設施或經濟基礎的局限,仍無法在資源稟賦方面取得全局性的優勢。特別是海南或廣西,雖然在文化資源和經濟基礎方面未能處于優勢地位,但由于其鮮明的旅游形象、便利的交通狀況以及良好的氣候條件,仍然在居民文旅消費中享有較好的口碑。

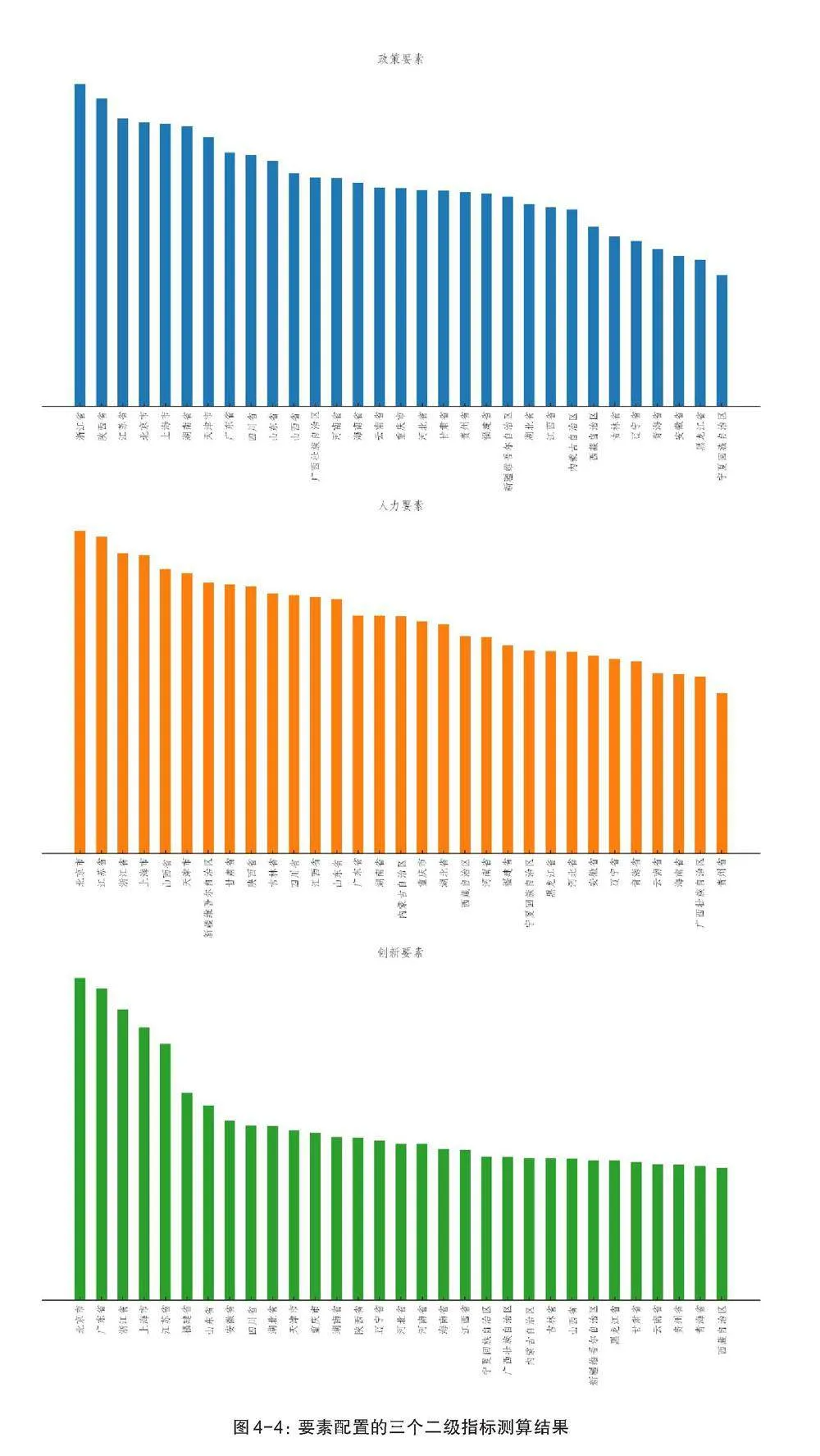

測算分析結果顯示,政策、人力和創新要素在中國31個省級行政區域間存在顯著差異,如圖4-3、4-4所示。北京在三大要素的總體配置上位居全國榜首,在人力資本和創新資源兩項指標中均排名第一,政策環境指標排名第四。浙江、江蘇、上海和廣東各省市在總體配置上緊隨其后,位列前五。同時,在要素配置指標當中,人力要素配置的省際差距最小,創新要素差距最大,而政策要素極差值最高,說明各地在政策支持方面存在明顯區域分化。總體而言,東部沿海地區仍然在要素配置方面保持優勢;陜西、天津、山東、湖南等在人力資源儲備上相對充裕;廣東、四川、山西和福建在政策環境上較為有利。而東北、中西部大部分省份在總體配置上相對落后,如安徽、西藏、貴州、遼寧和黑龍江等,其產業創新能力亟待提高。值得關注的是,內蒙古、吉林、陜西、甘肅、新疆、江西和西藏等地區在人力資本指標上表現不俗,主要源于三方面因素:一是高職院校在校生占常住人口比重較高;二是人均文旅事業費支出水平較高,能夠促進居民文旅消費;三是文旅教育機構數量較多,為行業輸送人力資源。從空間分布來看,雖然要素總體配置呈現東高西低、南優于北的格局,但二級指標的異質性也啟示我們,如果將東部地區的創新和產能優勢與中西部地區的人力資源稟賦充分對接,在全國統一大市場下實現優化配置,將有助于提升中國文旅經濟的整體發展效率。

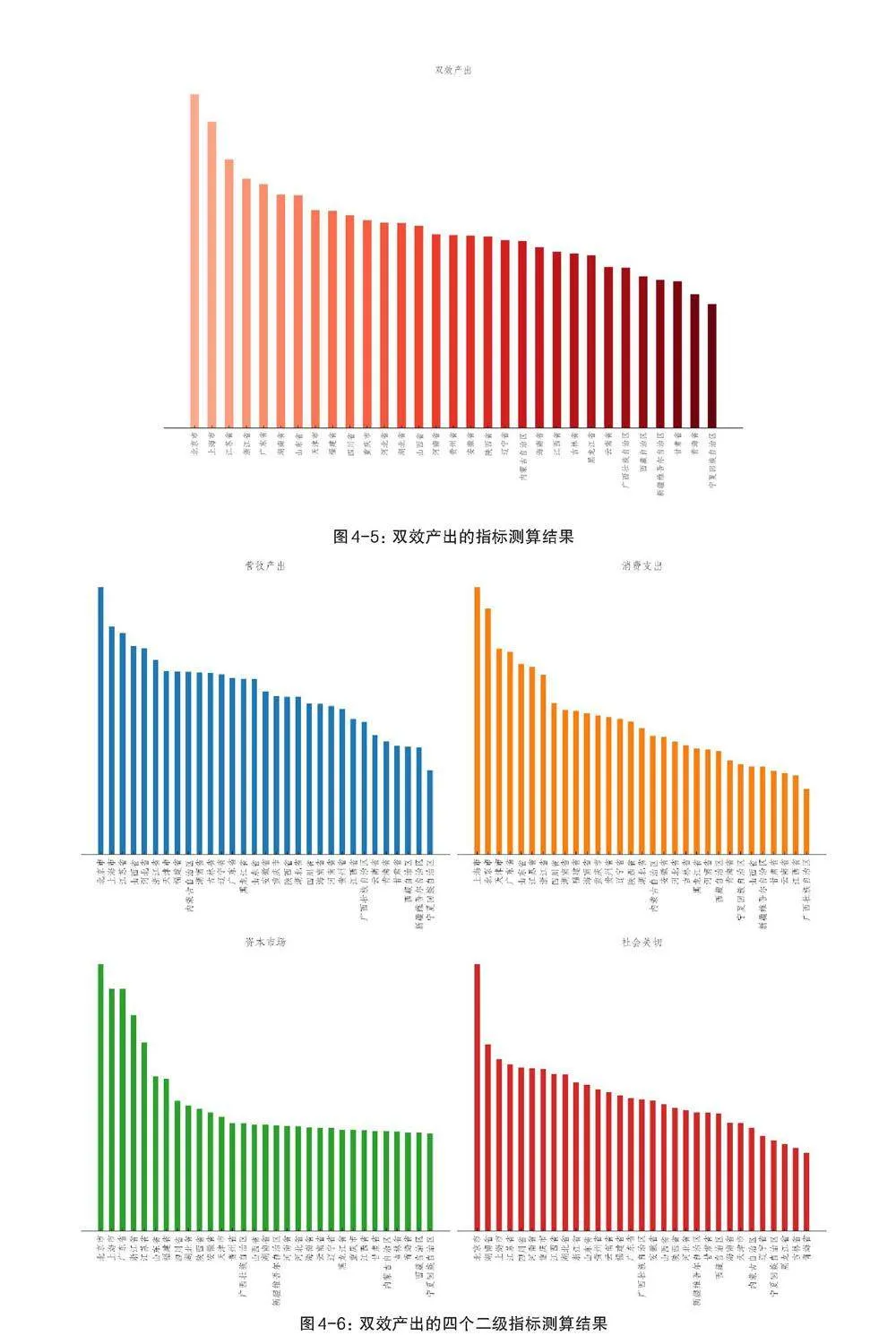

雙效產出的各項指標揭示了區域之間文旅經濟績效的顯著差異,如圖4-5、4-6所示。具體來看,北京在營收產出、資本市場活躍度和社會關切程度三個方面高居榜首,消費支出僅次于上海市,位列第二。從二級指標分布來看,營收產出前五位依次為北京、上海、江蘇、山西和河北;消費支出上,上海、北京、天津、廣東和山東位列前茅;資本市場活躍度則由北京、上海、廣東、浙江和江蘇領銜;社會關切程度方面,北京、湖南、上海、江蘇和四川拔得頭籌。雙效產出的高分綜合反映了北京作為國家政治經濟文化中心的獨特優勢。一方面,集聚的高端生產要素和優質公共資源為北京創造了豐厚的營收和產出績效;另一方面,作為交通樞紐和旅游目的地,北京擁有旺盛的國內外消費需求。同時,金融資本在這里高度集中,投資并購活動頻繁;文化教育資訊等軟實力優勢亦使其在社會關切度上遙遙領先。值得一提的是,東部沿海發達省市的表現均較為出色,反映出雙效產出與整體經濟發展存在正相關性。不過,中西部部分省區如山西、湖南、四川等在部分細分指標上的佳績,也證明其在相關領域具備一定的比較優勢和發展潛力。總的來說,雙效產出能較為全面地刻畫文旅經濟的經濟績效和社會影響力。提升雙效產出不僅需要增強自身產出能力,更需完善配套條件,協調好人力資本、創新投入、政策環境等要素。從中長期來看,圍繞產業鏈優化區域布局,將是實現文旅經濟高質量發展的重點方向。

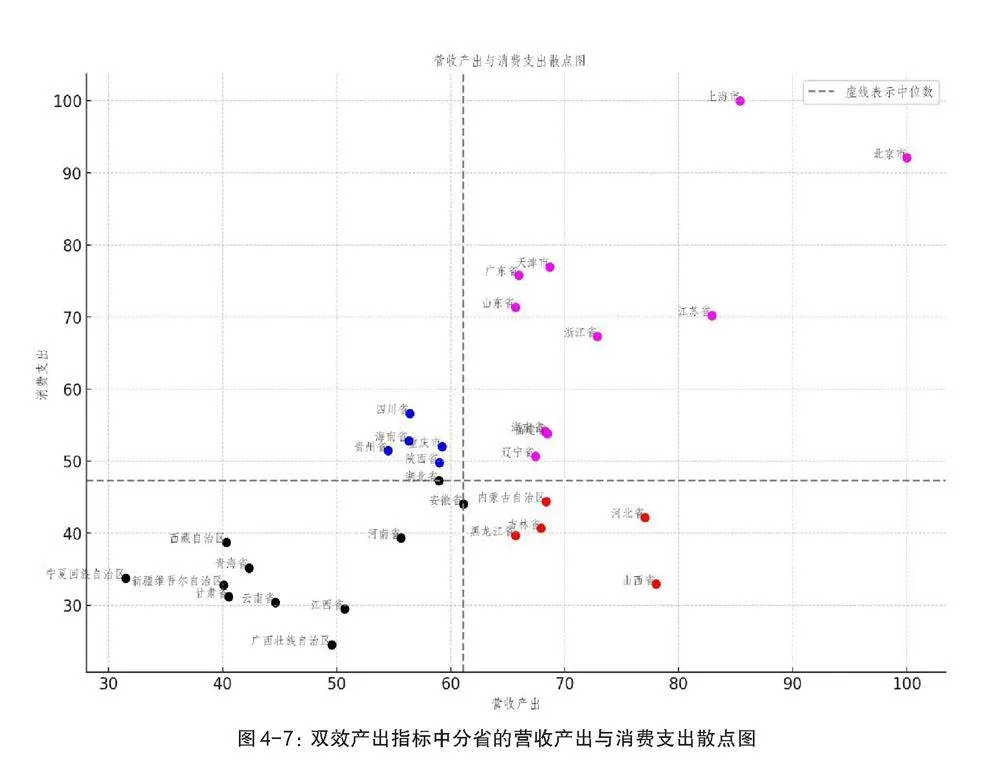

(三)生產和消費的三級指標再開發

以中位數為軸將營收產出數據與消費支出數據制成散點圖能夠發現,除了大部分省份的產出與消費水平分布在原點附近之外,還存在三類特征顯著的省區市,第一,高營收產出高文旅消費型的省區市,以北京、上海、江蘇、浙江為代表;第二,高營收產出低文旅消費型的省區市,以山西、河北為代表;第三,低營收產出低文旅消費型的省區市,以寧夏、甘肅、云南、廣西等為代表。另外,幾乎不存在低營收產出高文旅消費型的省區市。

對測算結果進一步開展離散系數分析能夠發現,雙效產出的四項指標當中,31個省區在營收產出方面的差距最小,在消費支出和資本市場方面的差距最大,而極差的分析結果則顯示消費支出方面有著最大的首末差距,如圖4-7所示。這反映了文化產業和旅游業的產出在省級層面能夠實現互補,特別是文化產業增加值排名并不靠前的省份能夠通過旅游收入來創造經濟規模。貨幣的傳導問題影響了經濟規模與消費支出之間的平衡,部分文旅經濟產出排名較高的省份在消費支出方面的排名并不靠前,例如內蒙古的文旅營收產出排名第9,但消費支出則排在第17位;河北省的文旅營收產出排名第5,但消費支出則排在第19位。

(四)文旅資源特色鮮明地區的產出困境

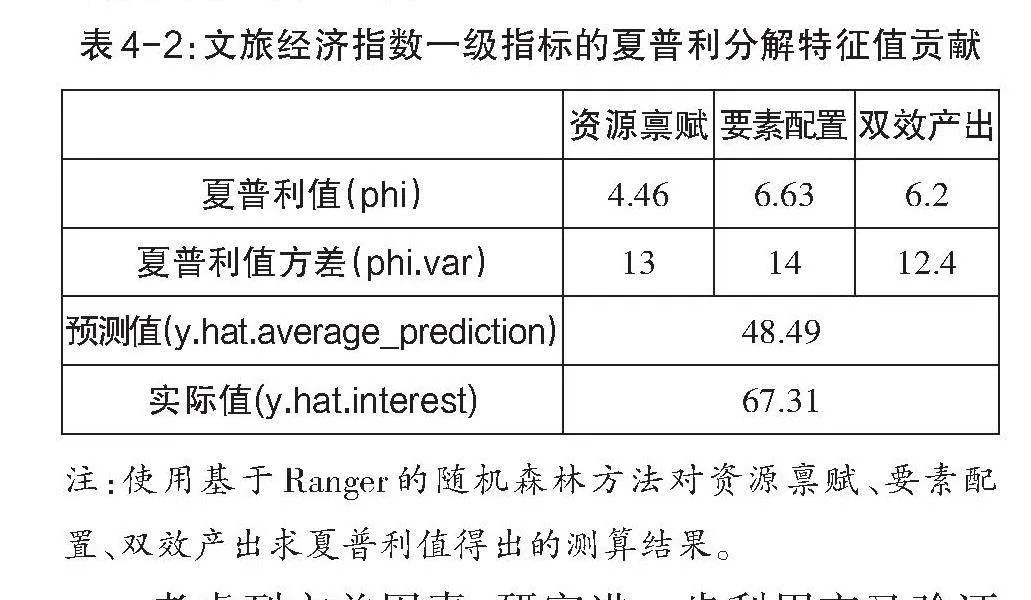

研究使用了交叉驗證和夏普利分解兩種方法評估各個特征對文旅經濟指數的影響。基于隨機森林的夏普利分解結果顯示,對文旅經濟指數影響程度從高到底依次是雙效產出、要素配置和資源稟賦(見表4-2)。

表4-2:文旅經濟指數一級指標的夏普利分解特征值貢獻

[ 資源稟賦 要素配置 雙效產出 夏普利值(phi) 4.46 6.63 6.2 夏普利值方差(phi.var) 13 14 12.4 預測值(y.hat.average_prediction) 48.49 實際值(y.hat.interest) 67.31 ]

注:使用基于Ranger的隨機森林方法對資源稟賦、要素配置、雙效產出求夏普利值得出的測算結果。

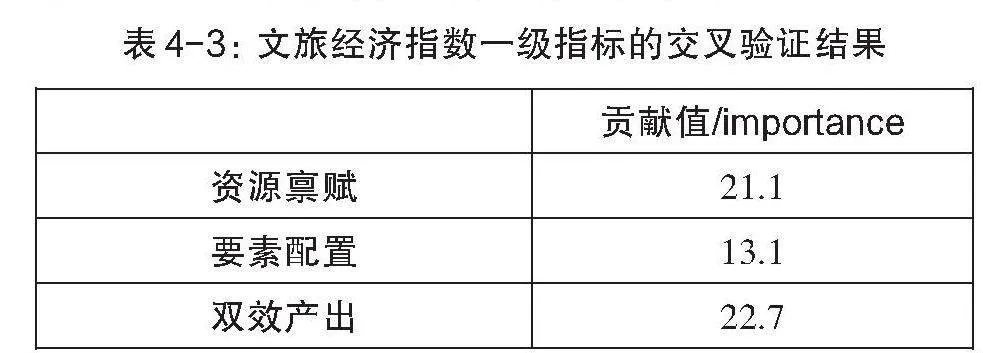

考慮到方差因素,研究進一步利用交叉驗證進行分析,結果則表現為雙效產出、資源稟賦和要素配置的順序(見表4-3)。這種不同的特征重要性順序可能源于方法論的差異,即夏普利分解基于博弈論,考慮所有可能特征組合的平均邊際貢獻,更關注特征在解釋性上的重要性,而交叉驗證主要評估模型在不同數據子集上的表現一致性,更強調特征在模型預測能力上的穩定貢獻。盡管兩種方法的結果有所不同,資源稟賦和雙效輸出在兩種分析中都顯示出重要性,表明它們對文旅經濟指數有顯著影響,且在基本平均權重的情況下,雙效產出對文旅經濟的影響最大。

表4-3: 文旅經濟指數一級指標的交叉驗證結果

[ 貢獻值/importance 資源稟賦 21.1 要素配置 13.1 雙效產出 22.7 ]

盡管西部地區擁有豐富的、特色的歷史文化資源和自然旅游資源,但其文旅經濟貢獻并不顯著,一種可能的解釋是存在文旅資源利用效率低、基礎設施和服務質量欠缺以及市場推廣和品牌建設不足等問題。夏普利分解結果顯示,雙效產出、要素配置和資源稟賦對文旅經濟指數的影響依次遞減,說明資源稟賦雖然重要,但其邊際貢獻較低,未能有效轉化為經濟效益。資源利用效率低基于基礎設施薄弱、管理水平不足和市場化程度低等因素。要素配置的重要性則強調了基礎設施和服務質量在文旅經濟中的支撐作用,西部地區的交通、住宿、餐飲等配套設施的不完善限制了游客的旅游體驗和停留時間,從而影響了旅游收入。此外,雙效產出作為最重要的特征,反映了市場推廣和品牌建設對文旅經濟的關鍵影響。缺乏有效的市場推廣和品牌建設會影響游客對西部地區資源的認知和興趣,難以吸引更多游客。

五、政策建議

基于指標框架為認識文旅經濟發展所提供的認知工具,結合最終的測算結果表現,為提升國內文旅經濟的發展水平,本研究提出以下三方面的政策建議。

(一)資源轉型:應對新發展邏輯的傳統發展模式轉型

面臨新的發展邏輯,特別是在旅游領域,傳統以目的地為中心的發展模式需轉型以適應時代變遷。隨著消費者偏好的演化,體驗式、參與式旅游日益成為新趨勢,這要求目的地不僅提供觀光資源,更應構建多維度的文化體驗場景。因此,政策制定者應引導文旅資源開發向深度開發、綜合利用轉變,挖掘文化深層次價值,增強旅游產品的文化內涵和個性化特色。此外,推動文旅產業的綠色發展,注重生態保護和可持續發展,也是資源轉型的重要方向。通過科技創新支持文旅資源智能化、綠色化轉型,提高資源利用效率,為文旅經濟的高質量發展提供支撐。對于西部特色文旅資源豐富的地區而言,應當從多方面布局,包括在短期內著力提升基礎設施建設與改善服務質量;中期內豐富文旅產品的多樣化,加強高質量品牌建設,打造具有國際吸引力的旅游品牌;長期內挖掘特色文化樣貌,開發可持續的文旅經濟模式,實現特色化、數字化與綠色化的“三化”協同,吸引更多社會資本參與文旅經濟發展。

(二)雙輪驅動:人民為中心的需求導向雙效同一

“雙輪驅動”策略是在文旅經濟發展領域堅持雙效統一,強調以人民為中心,即以消費者需求為導向,實現經濟效益與社會效益的雙重提升。在文旅經濟中,“雙輪驅動”策略包括政策驅動和市場驅動兩個方面。政策驅動要求政策制定者深入洞察消費者需求的多樣性與變化性,并據此調整服務與產品供給,按需提升文旅基礎設施供給,以滿足更廣泛、更高層次的需求。市場驅動則基于精準的市場調研和需求分析,確保資源配置的有效性和策略的針對性,從而提升資源的利用效率。通過加強文旅產品與服務的質量監管,提升消費者滿意度,促進文旅產品的創新、多元化和文旅市場的健康發展,加強文化與旅游的深度融合,進一步激發市場活力,實現經濟與社會效益的雙向增長。

(三)邏輯變革:算法驅動流量、流量驅動情緒、情緒驅動消費的文旅消費新機制

在從數字時代邁向智能時代的變革中,文旅消費的模式機制正經歷著根本性的調整,“算法驅動流量、流量驅動情緒、情緒驅動消費”的模式日益成為核心動力。這種“技術決定論”式的新模式強調由算法分發的在線內容能夠匹配觀眾的潛在消費意識框架效應,以此激發消費者的購買欲望和參與度。現有實證研究已經表明,消費者情緒和消費決策之間存在顯著相關性①,尤其在文旅領域,情感體驗成為消費行為的重要驅動因素。因此,政策制定者需充分認識到流量的經濟價值,積極調整數字公共事件的應對策略,通過增強在線內容的創新性、互動性以及與分發算法的適配性,構建線上線下樣態一致的產品供給生態,依托高質量、多樣化的內容,培養積極的消費情緒,增強消費者的沉浸感與滿意度,進而促進消費行為。

責任編輯 余夢瑤

①保繼剛等:《大數據視角下的游客人數統計問題研究》,《旅游論壇》2020年第1期。

1喻蕾:《文化產業高質量發展:評價指標體系構建及其政策意義》,《經濟地理》2021年第6期。

2王一婕、桂成玉:《中國旅游經濟高質量發展的水平測度、區域差異及時空演化研究》,《蘭州財經大學學報》2024年第3期。

3康俊峰、郭星宇、方雷:《基于百度指數時空分布的旅游趨勢預測研究——以上海市為例》,《西南師范大學學報(自然科學版)》2020年第10期。

4石燕、詹國輝:《文旅融合高質量發展的指數建構、影響因素與提升策略——以江蘇為例》,《南京社會科學》2021年第7期。

5在缺少2023年數據的情況下視指標的穩健狀況,根據2023年披露的上年度情況進行測算。

1袁淵、于凡:《文化產業高質量發展水平測度與評價》,《統計與決策》2020年第21期。

2鄭自立:《文化科技融合助推文化產業高質量發展的機理與策略》,《當代經濟管理》2019年第2期。

3曾詠梅:《湖南省文化產業結構優化研究》,《邵陽學院學報(社會科學版)》2019年第5期。

1楊祖義:《文化產業效率及其影響因素研究——基于DEA-Malmquist指數法和Sys-GMM法》,《宏觀經濟研究》2016年第6期。

2孟書魁、雷原:《中國文化產業發展的影響因素研究》,《統計與決策》2019年第7期。

3徐忠華、王慶云、謝雨蓉:《基于多元回歸模型的中國文化產業鏈演化影響因素研究》,《宏觀經濟研究》2019年第5期。

4吳慧勇:《文化產業與政策研究》,《理論月刊》2010年第3期。

5章迪平:《基于灰色關聯分析的文化產業發展影響因素研究——以浙江省為例》,《統計與決策》2013年第3期。

1參見張三保、張志學:《中國省份營商環境評估2023》, https://doi.org/10.18170/DVN/OCW4VZ,北京大學開放研究數據平臺, 2024年4月7日。

2參見聶輝華、韓冬臨、馬亮等:《中國城市政商關系評價報告2022》,http://nads.ruc.edu.cn/zkcg/ndyjbg/98f13481b6ec4671b2b10023aef462cb.htm,2024年4月7日。

3趙濤、張智、梁上坤:《數字經濟、創業活躍度與高質量發展——來自中國城市的經驗證據》,《管理世界》2020年第10期。

4金燦陽、徐藹婷、邱可陽:《中國省域數字經濟發展水平測度及其空間關聯研究》,《統計與信息論壇》2022年第6期。

5陶長琪、丁煜:《數字經濟政策如何影響制造業企業創新——基于適宜性供給的視角》,《當代財經》2022年第3期。

⑥考慮到現有研究指出信息披露水平與經濟發展程度存在相關性,可能會對文旅經濟指數結果產生干擾,故在此對指標設計的考慮作出說明。指標體系中涉及的非官方披露的計數型連續變量指標有四個,分別為商務展會數量、文旅政策支持力度、政務信息發布數量和旅游傳播力。四個指標的情況各不相同。商務展會數量本身為測度文旅經濟貢獻的核心指標,且商務展會的帶動效應突出,與旅游業統計口徑相銜接,應當認為該指數在指標體系中是關鍵的。文旅政策支持力度是由各級政府部門制定并公布的

1在文旅經濟指數的測算過程中,所使用的數據集結構復雜,涵蓋多種變量類型,既包括連續變量、分類變量,也包括順序變量。這些數據具有時間依賴性和潛在的滯后效應。例如,文旅政策的效應可能需要一定的時間才能在經濟數據中體現出來,旅游基礎設施建設的投入也往往在幾年后才能帶來顯著的旅游收入增長。此外,數據的內生性問題不容忽視,不同文旅經濟變量之間可能存在相互影響和反饋機制。

政策數量和頻率決定。政務信息發布數量則是各省級文旅廳在其官方網站上發布的政策解讀、工作動態等新聞數量,這些數據發布都由政府主導,具有較高的一致性和規范性,反映省級政府部門對文旅領域的關注,不因地區經濟水平的差異而受到顯著影響。由于邁點月度TOP100景區數據、百度指數和巨量指數的數據來源廣泛且透明,且數據生成機制獨立于地方經濟水平,反映的是全國游客的出行和全國網民的搜索和使用行為,具有普遍性和一致性,基于這些數據得出的旅游形象傳播力數據能夠客觀反映各省份的旅游形象和市場關注度,從而提供一個不受信息披露能力差異影響的評估結果。

①Lili Zheng,Faouzi Bensebaa,“Need for touch and online consumer decision making: the moderating role of emotional states,”International Journal of Retail & Distribution Management,no.3,2022.