生態韌性治理的意蘊及其路徑分析

摘 要:探索生態治理的具體模式,是因應生態文明建設的現實需要,也是推進生態治理現代化的必然選擇。以自然脆弱性和社會脆弱性為表征的現實困境構成了生態治理的重要掣肘,而對社會脆弱性的改造成為生態治理的工作重心。為此,引入韌性理論,建構生態韌性治理模式成為構建社會韌性、推動生態治理現代化的新思路。一方面,根據社會脆弱性所包含的制度要素、文化要素、主體要素以及手段要素需要,重塑生態治理在價值、目標和方式等維度的韌性,實現謀求持續發展、提升治理能力以及建構多元主義的目標價值;另一方面,生態治理韌性體系決定生態韌性治理的進程。因此,包含生態治理文化韌性、生態治理制度韌性、生態治理主體韌性、生態治理技術韌性的韌性體系要想實現生態治理的韌性建設,就要通過培塑正確理念、優化制度配置、建構共治網絡以及拓展治理工具等具體路徑來得以實現。生態韌性治理立足生態治理的整體視角,是實現生態治理現代化的新途徑,有助于推進人與自然和諧共生的現代化建設。

關鍵詞:生態治理;韌性理論;雙重脆弱性;社會韌性;生態韌性治理;生態治理現代化;中國式現代化

中圖分類號:X321

文獻標識碼:A

文章編號:1673-9841(2024)05-0103-13

一、引 言

黨的十八大首次提出將生態文明建設納入中國特色社會主義事業“五位一體”總體布局,要求把生態文明建設放在突出地位。繼“五位一體”總體布局之后,以習近平同志為核心的黨中央領導集體又提出了“四個全面”的戰略布局,生態文明建設被納入國家發展戰略的重要組成,推進生態治理現代化成為國家治理體系和治理能力現代化的重要議題。新時代新征程如何推進中國式現代化,習近平總書記強調指出:“我們要建設的現代化是人與自然和諧共生的現代化,既要創造更多物質財富和精神財富以滿足人民日益增長的美好生活需要,也要提供更多優質生態產品以滿足人民日益增長的優美生態環境需要。”[1]50其后,黨的二十屆三中全會也明確提出:“中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化。”[2]可見,推進中國式現代化必須狠抓生態文明建設。當前,雖然我國生態文明建設受到生態治理任務復雜艱巨、經濟社會發展的不平衡不充分、公民個體的生態素質差異等諸多因素的影響,在具體實踐中面臨著層層阻礙,但是中國共產黨領導的生態治理現代化為突破生態治理掣肘,進而實現中國式生態文明提供了方向和動力。

圍繞如何實現生態治理現代化,學界形成了制度和主體兩條研究進路。制度路徑認為,中國特色社會主義的制度優勢是推進生態治理現代化的重要依托,應當從促進制度成熟、推進“制度互洽”和釋放制度效能的角度持續強化中國特色社會主義的制度優勢,從而使其真正轉化為生態治理現代化的實踐效能[3]。具體來說,“制度紅利”的激勵作用只有通過制度創新才能夠充分體現出來,優化監管制度體系、改善經濟制度體制和健全導向性制度以健全生態文明制度的“頂層設計”,是促進生態治理的基礎支撐和重要保障[4]。制度路徑從堅持與完善生態文明制度體系的角度描繪了生態治理的政策藍圖,為生態治理現代化提供了宏觀的制度建設依據。主體路徑將研究重點置于治理主體層面,旨在以治理主體為依托將生態文明制度的理念和機制轉化為具體的治理實踐。其主要觀點是摒除以政府為中心的生態治理行動模式,建立廣泛參與的社會多中心行為模式,實現生態治理中心由政府到全社會乃至個體的擴展[5]。多元主體協同共治是生態治理現代化的實現路徑,強化政府、企業、社會組織和公民等行為主體在生態環境保護及生態環境治理過程中的責任約束,并建立與完善多元主體行為規制的核心策略,是實現生態治理現代化的有效抓手[6]。因此,不同于制度路徑的宏觀視角,主體路徑從微觀視角出發,著眼于主體間關系,為生態治理現代化提供了能動性的實現路徑。

綜合而言,當前制度路徑和主體路徑為推進生態治理現代化提供了有價值的參考模式,但并未立足于生態治理的整體性、系統性和復合性特點,而是傾向于從某一特定維度對生態治理路徑予以具象化解構,平面化的解讀無法完全呈現生態治理現代化的復合型圖景。同時,現有關于生態治理現代化的研究多為宏闊性的政策闡釋,從理論層面對生態文明建設和生態治理路徑進行體系化建構的研究相對不足,生態治理現代化的基礎理論及其系統化建構仍有較大推進空間。從治理體制創新的層面,習近平總書記深刻指出:“治理和管理一字之差,體現的是系統治理、依法治理、源頭治理、綜合施策。”[7]由此而言,生態治理也是一個系統性概念。學者們從不同的視角,對生態治理進行了系統性理解,諸如:從生態治理目標、生態治理手段、生態治理主體以及生態治理體系四個方面進行總體思考,認為生態治理是生態文明建設過程中各治理主體的思維理念、行為模式、制度安排和方式手段等的總和[8],認為生態治理現代化作為國家治理現代化的重要內容,旨在在生態治理中融入現代化的治理理念和治理技術以實現人與自然的和諧共生,具體包括治理理念的時代化、治理體系的科學化、治理技術的智能化、治理方式的合理化和治理功能的實效化五個維度[9],等等。從治理現代化的角度講,生態治理現代化實際上是一個涉及觀念、關系、互動、權利、義務等關鍵要素的復雜系統,具有多維度、多層次和立體化等特征,可以理解為一個涵蓋主體、理念、手段、制度等要素的復合系統。有鑒于此,本文從現實困境出發,立足于生態治理的系統性和整體性特點,引入韌性理論,嘗試構建生態韌性治理的分析框架,以期豐富生態治理現代化的理論研究,同時為生態文明建設提供實踐依據。

二、雙重脆弱性:生態治理的現實掣肘

從生態政治的角度來說,生態治理關涉政治與自然生態環境之間的關系,其本質是通過改進與完善現有的政治社會系統及其運作方式以達到人與自然的平衡、和諧[10]。因此,生態治理的對象具有雙重性,既包括自然生態等物理環境,也涉及處理人與自然關系的價值觀念、制度安排和治理機制等社會結構,推進生態治理就需要從自然性和社會性兩方面予以考量。與此同時,從治理實踐的角度來看,生態治理同時面臨著生態系統脆弱和社會系統脆弱的現實風險,為此,推進生態治理還需重點審視自然脆弱性和社會脆弱性二者的雙重維度。

(一)自然脆弱性:生態系統的不穩定性

就災害學的視角而言,脆弱性意味著系統、群體或個體暴露于系統性風險的可能性和易損性程度,是一個與特定的時間和空間相關的函數集,而自然脆弱性則側重于關注自然事件本身,如災害發生的強度、頻率與空間分布等特征[11]。在自然脆弱性高的地方,人們遭受自然災害侵襲并由此引致環境、財產和生命等損失的風險性也更高。這意味著,盡管生態治理主要涉及人類社會系統諸多制度安排的改進與完善,但生態系統本身的結構性特征也是影響生態環境治理效能的重要因素,在社會系統的結構性條件等同的情況下,自然脆弱性高的地區,生態環境治理的難度也會相應增加。

狹義上看,生態治理主要是對自然環境進行整治、清理、美化和保護的活動[12],因此,生態環境是生態治理的直接對象,特定區域范圍內生態系統的具體樣態將直接影響著生態治理的效能。就生態系統自身而言,多樣性、時空波動性是其主要特征,尤其是在地質、地貌、氣候和水文等因素的交疊影響下,該系統本身往往呈現出內在的不穩定性,主要表現為特定區域對外界干擾和變化的敏感性和易損性。因此,從自然角度來說,生態系統本身也存在脆弱區和非脆弱區的劃分,生態脆弱區處于兩種不同類型生態系統交界過渡區域,具有環境承載力低、異質性高、邊緣效應顯著等特點;與生態系統的核心區域相比,其結構穩定性更差,容易受到外界干擾,發生退化演替且自我修復能力弱。這些自然性特征意味著生態脆弱區不僅極易發生生態退化現象,而且自然恢復時間也較長,導致生態治理困難重重。

我國是世界上生態脆弱區分布面積最大、脆弱生態類型最多、生態脆弱性表現最為明顯的國家之一。就生態脆弱區分布面積來說,根據2023年中國生態環境狀況公報顯示,2022年的全國水土流失面積為265.34萬平方千米,其中,按侵蝕強度分,強烈以上侵蝕面積占全國水土流失總面積的18.7%。另外,據第六次全國荒漠化和沙化調查結果顯示,全國荒漠化土地面積為257.37萬平方千米,沙化土地面積為168.78萬平方千米[13]。就脆弱生態類型來說,根據2008年環境保護部發布的《全國生態脆弱區保護規劃綱要》顯示,我國生態脆弱區縱橫交錯分布于我國東西南北各個地區,包含諸如西北荒漠綠洲交接生態脆弱區、西南巖溶山地石漠化生態脆弱區、青藏高原復合侵蝕生態脆弱區、沿海水陸交接帶生態脆弱區等8種主要類型[14]。就生態脆弱性表現最為明顯來說,生態脆弱類型繁多復雜導致生態脆弱性表現明顯,著重表現為水土流失嚴重、多種自然災害頻繁、系統抗干擾能力弱、對全球氣候變化敏感、時空波動性強、邊緣效應顯著、環境異質性高等七種類型,共同形塑了生態脆弱性的總體樣態。總體而言,我國生態本底不厚實,生態系統質量總體水平仍較低。雖然公報強調指出我國自然生態狀況目前總體穩定,其中生態質量指數(EQI)值為59.6,生態質量綜合評價為“二類”,與2022年相比無明顯變化,但就長遠而論,生態保護修復和生態治理卻依然任重而道遠。

總之,自然脆弱性代表著生態系統的不穩定性,是造成生態治理困境的基礎原因。自然脆弱性與惡劣的自然環境條件直接相關,諸如地質地貌脆弱因子、氣候脆弱因子等自然因素。它不以人的意志為轉移,直接決定了生態治理難度的下限。

(二)社會脆弱性:社會系統的不確定性

自然脆弱性雖然降低了生態系統本身抵御外部干擾的能力,但生態系統并非是一個完全獨立于人類社會的純粹自然系統,而是不斷地受到人類活動的影響與干預,從而帶有濃厚的建構性和社會性色彩。人類不合理的生產生活方式是導致環境污染和生態退化的直接原因,而生態治理機制的完善與否則直接影響著生態修復和環境治理的效能呈現。因此,人類社會系統針對生態環境問題所作出的結構性安排是考察生態治理效能的重要依據,不同的社會、政治和文化關系不僅影響著生態風險發生的概率和頻率,也直接影響著社會系統在生態環境問題上所作出的因應行為[15],社會系統在生態治理場域中的不確定性成為生態治理陷入實踐困境的主導性原因。也就是說,只有通過對引發生態環境問題和影響生態治理效能的社會結構、制度安排和其他體制性力量等因素的分析,才能夠全面深入地理解生態治理實踐。

從現實實踐來看,影響我國生態治理效能的因素主要源于政治和社會因素,具體表現為生態治理機制仍不完善、社會力量依舊缺位等方面。

首先,就政治因素而言,目前我國生態文明制度建設及其治理機制無法妥善解決生態治理場域里國家邏輯和科層邏輯之間的張力問題,由此導致地方政府在生態環境領域的政策執行能力受到削弱,進而造成政府系統在生態環境問題上的應對性和調適性較為脆弱,影響了生態治理的實踐效能。生態環境作為一種公共物品,具有明顯的非排他性特征,因此,國家理應成為生態治理的主要責任主體。然而,國家機構內部的權力格局具有多元分化和不平衡性的特點,在治理實踐中,中央政府所制定的生態環境保護政策并不一定能夠得到地方政府的嚴格貫徹和執行,生態治理問題在某種程度上成為一個“利益調節失衡”的問題。換言之,中央政府和地方政府在生態環境治理問題上存在著長期與當前、整體與局部的利益矛盾,生態治理效能在相當程度上是由央地利益博弈的結果決定的[16],利益博弈的不確定性實質上是政府系統脆弱性的反映。

其次,就社會因素而言,社會組織和公眾力量在生態治理中的缺位或失靈削弱了社會系統防范和治理生態風險的能力,進而導致生態治理停滯不前。中共中央辦公廳、國務院辦公廳于2020年3月3日發布《關于構建現代環境治理體系的指導意見》指出:“堅持多方共治。明晰政府、企業、公眾等各類主體權責,暢通參與渠道,形成全社會共同推進環境治理的良好格局。”[17]現代環境治理體系的建設,需要群策群力,落實各類主體責任,尤其是對社會力量而言,他們是現代環境治理體系的重要一環,在生態治理中能起到基礎性作用。然而目前,社會主體還尚未發揮出應有的參與效力,主要表現為:其一,社會力量參與生態治理的意愿不強烈。由于生態治理長期處于政府主導的狀態,社會力量既形成了對政府的強大依賴心理也習慣了自身在生態治理體系中的邊緣角色定位,他們普遍缺乏保護環境、參與制定環境決策以及維護自身生態權益的社會責任感和主體意識。其二,社會力量參與生態治理的渠道不通暢。由于我國在生態治理的相關法律制定上存在一定的滯后性和模糊性,社會力量在生態治理領域的制度化表達渠道并不通暢,相關權利權益保障機制也并不夠完善,在某種程度上,人民參與生態治理的熱情和能力受到極大限制。其三,社會力量參與生態治理的能力不充分。受限于收入水平、受教育程度、信息獲取能力、社會影響力、法治素養等方面的限制,社會力量在關注和參與生態治理過程中難免出現“心有余而力不足”之感,直接影響其在生態治理領域當中作用的發揮。推進生態環境治理應當堅持黨委領導、政府負責、社會協同、廣泛參與的一般原則,從而充分發揮社會合力在構建現代環境治理體系中的作用,但社會力量在現代環境治理體系中的缺位和失靈不僅限制了社會系統在生態治理中的積極作用,也對政府的生態治理能力提出了挑戰。

可見,社會脆弱性意味著社會系統的不確定性,是造成生態治理困境的重要“禍首”。與自然脆弱性相比,社會脆弱性有可能比自然脆弱性的危害更大。在某種意義上,它深刻影響著生態治理,直接決定了生態治理難度的上限。

三、從社會脆弱性到社會韌性:生態韌性治理的分析框架

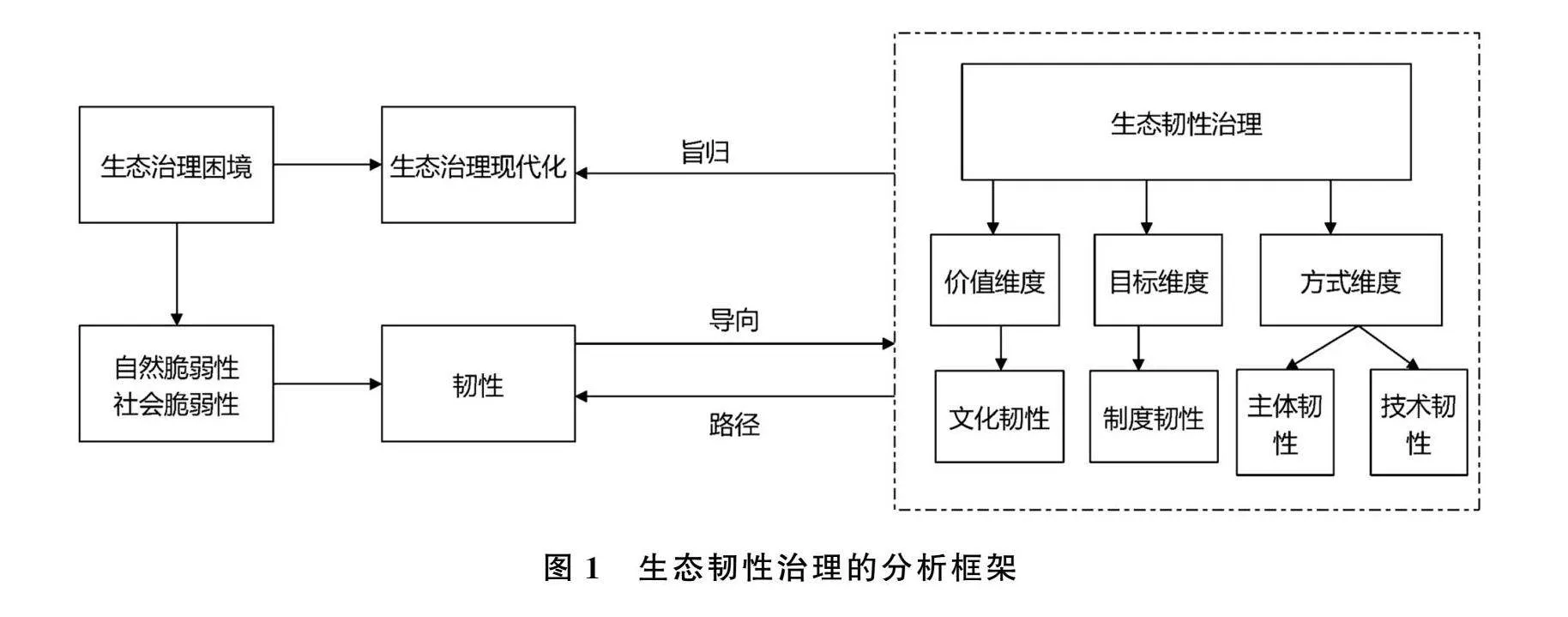

生態環境風險的復雜化嬗變使得原有的以單向度的“制度”或“主體”去消除生態脆弱性的意圖面臨諸多挑戰,當前存在的“控不得控”的境況也恰恰暴露了傳統生態治理模式的被動與窘境。為此,引入韌性理論,建構生態韌性治理的分析框架(如圖1所示),無疑是“在不確定性因素沖擊下抵抗干擾并維持其基本結構和基礎功能的新途徑和新思路”[18]。

(一)韌性理論的基本內涵與核心要義

韌性是“resilience”的常用中文譯法,最早應用于物理科學領域,用于指代物體在受外力作用形變后能夠恢復原狀的特性[19]。自20世紀50年代開始,“韌性”概念逐漸蔓延至人類學研究領域。在20世紀90年代以后,韌性便逐漸由自然生態學科拓展到人文社會學科,相關研究也大致經歷了由最初的“工程韌性(engineering resilience)”到“生態韌性(ecological resilience)”再到“演進韌性(evolutionary resilience)”的范式轉型[20]。韌性從線性的、單一的概念逐漸拓展到系統性、多個概念的集合,韌性理論也經歷了工程學、生態學和社會生態學的演進研究,并發展出“系統說”“恢復能力說”“擾動能力說”和“適應能力說”等主要觀點。從語義上來看,加拿大生態學家霍林(Holling)最早將韌性思想引入系統生態學領域,并將其定義為生態系統抵抗外部沖擊、維持穩定狀態的一種能力[21]。韌性聯盟(Resilience Alliance)強調韌性是“消化并吸收外界干擾同時保持原有主要特征、結構和關鍵功能的能力”[22]。沃克(Walker)等學者則認為韌性是指向系統對危機的明確應對能力以及在壓力下所激發的適應、變化和轉變能力[23]。

當前,夾雜高度不確定性和系統性的社會風險,正不斷考驗人類社會的風險應對能力。在此情境下,韌性作為一個新視角,正被進一步延伸運用于風險管理、城市治理、國家治理等領域。韌性及其內涵盡管還存在一定爭議,但學界卻普遍承認韌性具備三個本質特征,分別是系統能夠承受變化并且保持結構和功能的控制力、系統有能力進行自組織以及系統能夠促進學習自適應性。由此,與傳統的風險應對方式相比,韌性強調的是被視為預見、準備和適應變化條件的能力以及承受、應對和迅速從斷裂中恢復的能力[24],注重的是在遭遇復雜環境風險沖擊與擾動時內部系統的自身結構調整與功能優化。顯然,“韌性治理”是以風險情境的先行來臨作為前提,是關于環境風險復雜化嬗變情境的治理模式轉型,也是化危為機的創新發展過程。

韌性概念的嵌入引發了韌性治理的出場,但就核心要義來說,“韌性治理”不再是片面的“危機管控”,而是“調適下的困境因應”。傳統治理難以達致對復雜化環境的全過程、全方位主動應對,同時也無法彰顯在困難情境中的學習及發展功能。而對韌性治理而言,它就不再局限于“頭痛醫頭、腳痛醫腳”的個別生態困境的化解,更注重對危機社會環境的整體適應。換言之,所謂韌性治理,首先是敏捷性的治理,強調自身伺機而動的敏銳性;其次是整體性的治理,強調從結構性和系統性角度對風險進行把控;最后還是自適應性的治理,強調面對生態危機強力挑戰與沖擊時所能保有的積極修復、自我適應學習及發展的能力。

(二)突破生態治理困境的總體思路

韌性治理是敏捷性的治理、整體性的治理以及自適應性的治理,它的出場源于韌性理論的嵌入,但從現實實踐來看,韌性治理更應源于對生態治理現實掣肘的積極回應。

當前,自然脆弱性和社會脆弱性構成了生態治理的現實掣肘,推進生態治理就理應從雙重脆弱性入手。但從生態治理的實踐來看,自然脆弱性源于生態治理環境本底欠缺,關乎生態治理難度的下限。改造自然脆弱性,在某種意義上,并不以人的意志為轉移,難以通過生態系統自身的力量在短時間內予以改變。而社會脆弱性源于生態治理機制薄弱,決定著生態治理難度的上限。如果不快速地對社會脆弱性進行針對性、目的性的相關改造,社會脆弱性則會不斷擴散人類社會對生態環境所造成的破壞性影響,使得生態治理形勢愈發嚴峻。由此說明,當前生態治理困境的重點在于社會脆弱性,推進生態治理的工作重心理應轉向社會脆弱性改造。另外,從內容上來看,社會脆弱性中所包含的制度要素、文化要素、主體要素以及手段要素是誘致當前復雜化生態治理困境的根源,這些要素深刻影響著生態治理的實際效果。為此,突破生態治理困境的總體思路也應圍繞這些要素展開。具言之,首先從價值維度去改造社會脆弱性中的文化要素脆弱,將謀求持續發展作為生態韌性治理的價值方向,其次從目標維度來改造社會脆弱性中的制度要素脆弱,將提升治理能力作為生態韌性治理的目標任務,最后從方式維度分別對社會脆弱性中的主體要素脆弱和手段要素脆弱進行改造,將建構多元主義作為生態韌性治理的方式手段。

1.謀求持續發展:生態韌性治理的價值方向

韌性理論認為,在風險社會時代和復雜治理情境下,完全消除風險不可能,社會系統應當正確應對危機,通過主動調適角色和主動學習、創新等方式增強系統在不確定環境中的適應性能力,以維持系統的存續。因此,“韌性”是系統發展的價值目標,不管是能力的提升還是維持系統與外界環境的平衡狀態,其最終目標都是要實現系統的可持續發展[25]。從治理價值的角度來說,生態治理現代化的根本目的就是要推動形成人與自然和諧發展的新格局,進而實現中華民族的永續發展。由此可見,生態治理現代化與韌性治理所秉承的核心價值一脈相承,都以社會—生態系統的可持續發展為旨歸。

也就是說,生態文明建設不僅是為了扭轉環境惡化的局面,促進生態環境恢復,從而推進自然系統內部的自我平衡,更主要的是建構人與自然和諧共生的生命共同體,即在正確把握人與自然辯證關系的基礎上,推動形成綠色、生態的社會發展觀念和常態高效的生態治理機制,進而為人類社會可持續發展創造良好條件[26]。習近平總書記指出:“生態環境保護和經濟發展是辯證統一、相輔相成的,建設生態文明、推動綠色低碳循環發展,不僅可以滿足人民日益增長的優美生態環境需要,而且可以推動實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。”[27]在過去很長一段時間里,為了推動經濟增長,許多地方政府采取“先污染,后治理”的發展思路,以犧牲環境為代價的經濟增長模式雖然帶來了節節攀高的經濟增長率,但也引發了資源枯竭和生態污染問題,“竭澤而漁”的發展方式不僅嚴重影響了人們的環境和健康權益,也無法帶來可持續的經濟效能。因此,通過轉變經濟發展觀念、調整產業結構、健全環境監管體制等方式,來限制人類經濟活動和生活行為對生態環境的破壞性干擾和影響,促進環境正義和代際公平,構成了生態治理的基本內容和生態韌性治理的價值方向。

2.提升治理能力:生態韌性治理的目標任務

韌性具有強烈的能力指向性色彩,強調社會系統應該具備適應性能力,通過學習、創新和調適應對危機和風險,從而維持系統的存續和發展[28],穩定性、抗逆性和能動性是社會系統韌性能力的重要表征。因此,韌性治理的關鍵在于提升社會系統在不確定環境中進行持續性學習、創新、響應和改變的能力,從而使得系統即使在面對外部干擾時也能快速應對、自我恢復,進而實現與外界環境的動態平衡[29]。由此可見,一系列能力的集合是韌性的本質,生態韌性治理亦是如此。只有提升社會系統的生態治理能力,增強生態修復能力和生態調節能力,才能推動社會脆弱性轉向社會韌性,進而實現人與自然的和諧共生。

“能力”是一個與目標、治理過程和治理結構等密切相關的概念,通常用以衡量目標實現的程度或能量[30]6,側重于對主體能動性的強調,含有應對復雜環境挑戰之意,社會脆弱性則與能力的缺乏相關。正因為如此,“能力”通常被視為是一個與“社會脆弱性”相對的概念。也就是說,由社會脆弱性而催生的生態治理困境很大程度上是由社會系統生態治理能力的缺失所生發出來的,只有生態治理能力得到提升,生態環境惡化的局面才能得到根本性扭轉。生態治理場域中的社會脆弱性,更多指涉因傳統發展方式和環境治理體制的缺陷,導致政府在環境治理領域的政策執行能力不足和回應能力薄弱,進而造成生態治理裹足不前的問題,因此,提升社會系統的生態治理能力成為生態治理現代化的重要目標。具體而言,以韌性為核心表征的生態治理能力包括綠色發展能力、綠色服務能力、綠色政策制定及執行能力、生態風險應對能力和生態治理法治化與精細化能力,這一系列能力的集合構成了生態韌性治理的直接目標[30]8。

3.建構多元主義:生態韌性治理的方式手段

如前所述,韌性能力是社會系統由脆弱性向韌性轉換的關鍵,如何建構韌性能力構成了生態韌性治理的具體面向。也就是說,在實現治理目標的過程中,韌性治理內在地包含了對治理方式的要求,旨在通過建構多元化機制提升治理能力,進而滿足目標訴求。因此,社會系統的協同合作是應對各種不確定性的重要手段[31],多元主義成為生態韌性治理在方式維度的具象化韌性表征,這種多元主義主要體現在治理主體和治理工具雙重層面。

首先,從治理主體的角度來說,推動形成政府、企業、社會組織和公民個人共同參與生態治理的多元主體協同共治網絡,為生態治理提供主體依托,構成了生態韌性治理的重要內容。黨的十九大指出,“構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的環境治理體系”[1]51。通過多元主體共同參與生態治理才能切實提升生態治理成效。在現代社會,風險具有普遍性、不確定性和“飛去來器效應”[32],尤其是生態風險,在不同地區、不同人群和不同行業中以不同方向和不同速度不斷積聚和疊加,每個人都可能是遭遇者和受損者。就此意義而言,社會系統中的每個群體乃至個人都應當是生態治理的當然主體。引導社會形成正確的生態風險認知觀念、增強全社會的環境保護意識并充分發揮社會力量在生態治理中的積極作用,從而形成政府、企業、社會組織和公民個人多元合作的治理網絡,成為生態韌性治理的重要面向。

其次,韌性也意味著治理工具的多樣化,法律、行政、市場和社會化等多種治理工具的組合和創新是生態韌性治理的重要抓手。習近平總書記指出,要統籌各領域資源,匯聚各方面力量,打好法治、市場、科技、政策“組合拳”,為美麗中國建設提供基礎支撐和有力保障[33]。目前我國政府在環境治理工具上偏好行政強制且具有強制型政策工具使用過度的傾向,經濟型政策工具和自愿型政策工具使用不足不僅造成環境政策執行效果不佳,也有礙于生態治理新格局的培育[34]。強制型政策工具與運動式治理異曲同工,皆是以行政權力的強制性和專斷性為治理依憑,帶有明顯的短平快特點,雖然能夠在短期內取得較好的治理效果,但往往無法維系可持續的治理效能,一旦行政權力抽離,環境問題又會再次反彈[35]。與強制型政策工具的外部性約束和治理主體的被動性參與不同,經濟型政策工具以利益激勵為主要特征,自愿型政策工具以社會化參與為表征,具有明顯的積極性和濡化性特征,能夠推進多元治理主體自覺主動地參與到生態治理過程中,從而為生態文明建設提供社會基礎。因此,合理使用命令—控制型政策工具、積極拓展經濟激勵型和公眾參與型政策工具[36],是生態韌性治理的重要推進方向,也是構建多元主體協同合作治理機制的應有之義。

(三)生態治理韌性的系統構成

厘清韌性治理的理論基礎和現實基礎為我們推進生態韌性治理提供了基本思路,不過生態韌性治理的具體推進路徑及其系統建構還需立足于生態治理韌性,這是由韌性治理與治理韌性二者的邏輯關系所決定的。毋庸置疑,治理韌性并不是對韌性治理在語義上的簡單顛倒,“韌性治理”和“治理韌性”在學理上存在明晰的邏輯界分,不能將二者混為一談。一般來說,“韌性治理”更看重“治理”,偏重治理的過程,而“治理韌性”更看重“韌性”,偏重治理的結果[37]。當然,“韌性治理”和“治理韌性”也存在密切聯系,韌性治理模式的構建不能缺乏對治理韌性的基本認知,而治理韌性的規范性研究也不能缺少對韌性治理途徑的探究,它們都將統一于韌性治理模式的建構場域。總之,“韌性治理”和“治理韌性”是韌性概念與治理話語融合的一體兩面,二者既有實質區別也有密切關聯。要想推進生態韌性治理,就不能回避生態治理韌性。

綜合來說,生態治理韌性是對系統韌性和整體韌性的描述,是基于“事前—事中—事后”不同階段、“挑戰—應戰—因應變革”的不同層次、“預防、適應、修復、自我學習及變革”的不同功能的量化表征。早先,就有學者發現,面對環境風險,傳統剛性規制模式存在重大局限性,而“韌性治理”可成為推進環境風險治理的一大應變選擇。并且,基于“主體—客體、事前—事中—事后、內部—外部”的劃分邏輯,將環境風險治理韌性分解為主體結構韌性、治理過程韌性、制度體系韌性三個方面[38]。雖然當前同樣面臨生態治理難題,但區別在于,我們關注的是社會韌性的塑造,是基于生態治理現代化的內容要求及關鍵環節,遵循“防御—穩定—適應—強化”的邏輯主線,按照“價值—目標—方式”的總體思路,將生態治理韌性具體細分為“文化韌性、制度韌性、主體韌性、技術韌性”四大部分。四者構成一個體系,決定著生態韌性治理的進程。

一是文化韌性。文化韌性是指社會群體或公民個人通過更新生態環境問題的認識、觀念和思維,進而調整自我生態政治行為和生態行動策略的快速反應能力,它是建構生態韌性治理模式的基礎。推動形成有利于人與自然和諧共生的生態文化價值觀和正確合理的生態文明理念,為生態治理創造良好的社會文化氛圍以厚植生態文化韌性。實際上,生態文化理念與生態治理的價值追求息息相關,韌性導向下的生態文化理念不僅意味著人們對生態治理有著準確而深刻的理解,同時也包含著人們面對生態危機并對其防患于未然的治理理念和治理訴求。

二是制度韌性。制度韌性關乎將生命共同體的生態文化觀轉化為一系列具體的制度安排,從而為社會系統應對生態風險提供制度性保障的制度供給能力,它是建構生態韌性治理模式的根本。事實上,由于生態理念在現實中往往無法轉化為具體的行動方案以發揮實踐性的治理作用,而制度作為精神理念向物質活動轉化的媒介,制度建設與生態文化之間有著強烈的辯證關系。一方面,生態治理場域中的文化韌性必須通過制度體系的建構才能體現出來。理念是制度的靈魂,制度是理念的具象化、系統化表達,生態理念的指導作用往往要落實到具體的生態文明建設工作中才能夠得以真正發揮效用,而制度則承擔了將生態理念轉化為操作指南,進而為社會提供行為規范的中介性功能。另一方面,文化對行為的約束屬于自律范疇,缺乏一定的有效性,而制度的規約作用以國家強制力為保障,具有一定的威懾性,較之于文化的柔性約束機制,往往能夠更好地約束治理主體的行為。

三是主體韌性。主體韌性建構不僅僅是解決“誰來治理”的問題,還涉及對治理主體結構特點的塑造。治理主體的結構特點在一定程度上體現著治理能力的強弱,如果一個治理結構中的多個主體能夠為共同的治理目標進行協商與合作,那么,這一結構就能夠體現出較強的治理能力[39]。因此,妥善處置不同行動主體在生態治理問題方面存在的利益分歧,推動形成生態治理責任共同體,進而提高社會—生態系統應對生態風險的集體行動能力,是建構生態韌性治理模式的關鍵。

四是技術韌性。技術韌性指涉不同治理技術的綜合使用與普及[40],旨在回答“如何治理”的問題,它是建構生態韌性治理模式的動力。治理技術是勾連治理主體間關系并推動主體性力量轉化為治理效用的中介,通常以在生態治理實踐中所展現出來的策略、方法和手段為表現形式,治理技術的妥當與否在某種程度上直接決定著治理主體能動性的實現程度。從本質上來說,治理技術是政治意志表達的技術化呈現方式,因此,治理技術不僅僅具有工具性意義,還承載著國家意志表達和實現的功能[41],就此意義而言,治理技術直接影響著國家制度文本轉化為實踐效能的程度。

綜合而言,面對生態治理中的社會脆弱性挑戰,韌性治理是構建社會韌性的重要選擇。從“傳統生態治理”邁向“生態韌性治理”,在深層次上包含四個方面的重要內涵:其一,更凸顯生態治理重點,將生態治理雙重脆弱性中的“社會脆弱性”分離出來;其二,更關注生態治理的整體性和系統性,將各種不確定性的現實因素納入困境治理及評估范疇,構建愈加全面綜合的生態治理體系和能力;其三,更明確生態治理本質,強調以韌性為導向,以治理價值、治理目標與治理方式為面向,建構兼具調適性和能動性的生態治理格局;其四,更明晰生態治理路徑,明確指出由“文化韌性、制度韌性、主體韌性和技術韌性”構成的治理韌性既是源于社會脆弱性中所包含的“制度、文化、主體以及手段”的要素內容,也是脫嵌于“價值、目標和方式”的維度面向。

四、實現韌性:生態韌性治理的踐行路徑

可以明確,生態韌性治理是要改造社會脆弱性,對其所包含的制度要素、價值要素、主體要素以及手段要素予以回應。另外,根據韌性治理與治理韌性的邏輯關系,韌性治理是過程,治理韌性是結果,進行韌性治理就是達到提升治理韌性的目標。對生態韌性治理而言,則是提升生態治理文化、生態治理制度、生態治理主體以及生態治理技術的整體韌性。據此,實現生態韌性治理的關鍵在于文化、制度、主體以及手段,生態韌性治理的踐行路徑應圍繞這四個方面分別展開。細言之,實現生態韌性治理,首先要從生態治理文化出發,通過培塑正確理念來厚植文化韌性,進而奠定生態韌性治理的基礎;其次要從生態治理制度出發,通過優化制度配置來夯實制度韌性,進而為生態韌性治理提供保障;再次要從生態治理主體出發,通過建構共治網絡來增強主體韌性,進而發揮生態韌性治理的合力;最后還要從生態治理手段出發,通過拓展治理手段來強化技術韌性,進而提升生態韌性治理的效力。

(一)培塑正確理念,厚植文化韌性

人類生態環境的惡化與現代化發展幾乎是同步的,就此意義而言,生態環境問題本質上是一個世界觀和價值觀問題,現代化發展模式在某種程度上正是人類社會對于人與自然關系的態度和認知的直接反映。因此,生態治理不僅僅是對自然環境的修復與美化,更重要的是價值觀念的轉變。為此,推進生態韌性治理的第一步首先在于正確樹立或強化正確的生態文明理念。培塑正確理念是建構生態治理文化韌性的重要方式,進而奠定生態韌性治理的基礎。

一方面,我們要樹立新的生命共同體理念。很長時間,人類社會浸淫于個人主義、享樂主義、拜金主義等物質主義價值觀,片面地、狹隘地將生態環境作為社會發展的手段來看待,未能正確認知人類社會與生態系統的相互依存關系,漠視人類活動給生態環境所帶來的破壞性影響,進而引發了嚴峻的生態問題。因此,重新審視既有生態文化觀念并重點轉向生命共同體理念,是生態治理現代化文化韌性建構的重要內容。生命共同體主導下的生態文化觀以人與自然、人與人和人與社會之間的和諧共生與動態平衡為基礎,摒棄了人類社會超越于生態環境之上的傳統觀念,認為人類社會同樣是生態系統的有機組成部分,其根本宗旨在于強調尊重自然、順應自然的社會發展觀念,倡導人類實踐行為應遵循自然規律,從而避免或減少社會建構型生態危機的發生。也就是說,推動形成以生命共同體為核心表征的生態文化觀不僅有助于從前置性環節減少生態環境問題的發生頻率,也有利于人類社會就生態治理問題形成共識,即謀求社會—生態系統的可持續性發展,進而型構生態治理現代化的韌性理念。另一方面,我們要強化整體生態共治理念。習近平總書記指出:“生態文明是人民群眾共同參與共同建設共同享有的事業,要把建設美麗中國轉化為全體人民自覺行動。每個人都是生態環境的保護者、建設者、受益者,沒有哪個人是旁觀者、局外人、批評家,誰也不能只說不做、置身事外。”[42]生態共治理念對多元主體的行為能動起著重要的導向和制約作用,不斷強化整體生態共治理念,就是以系統治理思維來增強社會多元主體間的協作互助共識,促使他們形成共同的理念認知和價值向心力,穩步提升我國的生態治理效能[43]。這就要求,無論是政府部門,還是社會組織,抑或家庭個體都需要積極參加生態共治治理觀教育活動,進而喚醒各主體參與生態治理的主動意識。

(二)優化制度配置,夯實制度韌性

制度安排的完善能夠為生態治理提供良好的制度支撐,從根本上扭轉生態環境持續惡化的局面。由此可見,推進生態韌性治理需要前瞻性地去優化生態治理制度體系及其相關制度配套的相應設置,不斷完善生態治理體系和治理能力現代化的具體規范。優化制度配置是建構生態治理制度韌性的重要行為,進而為生態韌性治理提供保障。

一方面,完善頂層設計和總體協調,搭建生態治理框架。生態治理是一項復雜的系統性工程,它需要國家層面的總體規劃與頂層設計。對此,圍繞“如何治理”這一核心問題建構具有前瞻性、原則性、針對性的行動框架,明確生態治理的發展方向、思路進程、任務重點難點、關鍵要素、組織安排、外部保障等問題,進而因地制宜地從總體目標、發展動力、重點突破、組織安排、全面實施及制度保障六個層面開展整體性、系統性規劃。另一方面,建立相關制度體系,規范生態治理秩序。習近平總書記指出,“用最嚴格的制度、最嚴密的法治保護生態環境”[44]。制度能夠為生態治理工作提供方向導引,使得生態文明建設有章可循、有法可依,為治理前景提供確定的未來和結果[45]。針對生態韌性治理,必須立足于生態治理困境的時空、條件、對象、形態等不同層面的復雜變化,圍繞生態治理困境的預防、適應、恢復、發展等全過程對現有的環境法律制度配置進行審視、評估和優化,進而提升生態環境制度對復雜化生態治理困境的適應性和契合度。譬如,建立健全生態環境治理體系,“推進生態環境治理責任體系、監管體系、市場體系、法律法規政策體系建設”[2],建立健全包括自然資源財產產權制度、自然資源用途管制制度和生態保護紅線制度在內的生態文明源頭保護制度、資源有償使用制度、生態補償制度在內的生態文明損害賠償制度和切實落實責任人賠償制、領導干部追究制和依法追究刑事責任在內的生態文明責任追究制度[46],同時增加生態文明建設在領導干部任期考核中的權重并將其作為晉升的重要依據,從而為生態韌性治理提供有力支撐和根本保障,這些都是生態韌性治理中制度韌性建構的重要內容。

(三)建構共治網絡,增強主體韌性

當前我國生態治理主體力量的碎片化狀態很大程度上是由政府、市場和社會等不同治理主體的價值取向差異造成的。在生態治理實踐中,國家對生態效益的長遠關懷極易被地方政府的經濟績效導向和短期化行為所遮蔽,而市場主體的逐利本質、社會對生態問題的淡漠態度與放任行為又加劇了生態環境的惡化。換言之,生態治理實際上是一種集體行為,但權威型環境治理模式卻使得生態治理在某種程度上成為政府的獨角戲,同時該模式下所產生的科層權力異化現象又降低了地方政府在環境政策領域的執行力[47],由此導致了生態治理場域中各種主體性力量無法得到切實發揮的局面。因此,把政府、市場和社會統一于生態治理場域中,推動形成政府主導、市場配合和社會參與的生態治理新格局以切實發揮治理主體的積極作用,是建構生態治理主體韌性的重要舉措,進而發揮生態韌性治理的合力。

具言之,政府作為生態治理的主要責任者,需要破除傳統的“發展主義”和“GDP 至上”的政績觀,更加關注區域綠色發展指數、公眾生態幸福指數與居民綠色生活質量等相關內容,協同推進經濟社會發展與生態文明建設。實現由傳統政府模式到生態政府模式的轉變,切實承擔起對自然的生態管理責任、對社會的生態服務責任和對人類的生態發展責任,通過加強生態政府文化建設、落實生態行政運行等方式推動政府職能轉變、促進生態發展[48]。市場是最有效率的資源配置方式,充分發揮市場機制在生態文明建設中的作用,有望實現以最低成本獲取較大的生態效益,同時對環境進行定價,推行污染者付費制度,利用價格杠桿的優勢減輕企業發展對生態環境的破壞性影響,進而推動市場主體樹立生態治理的主體意識,增強生態社會責任感。作為第三方力量,社會組織和公眾參與在補充信息、約束權力方面具有積極作用,能夠解決政府和企業之間的信息和權力不對稱問題,協調政府、企業和民眾之間的環境利益關系[49],進而推動政府、市場、社會組織和公眾共同參與到生態治理活動中來并形塑多元共治的生態治理網絡。

(四)拓展治理手段,強化技術韌性

當前我國生態治理場域中的治理技術以政策工具為主導,雖然為生態治理提供了權力保障并在一定程度上提高了生態治理的實踐效能,但單一的治理技術無法適應多元化治理場景的需要,也無法充分調動治理主體的參與積極性。拓寬治理手段的選擇渠道,推動形成政策工具、情感工具和技術工具交疊使用的新局面,是建構生態治理技術韌性的重要內容,進而提升生態韌性治理的效力。

一方面,治理技術韌性中的第一重意蘊在于技術代表著國家意志的呈現,而生態文明宣傳教育工作就是承載國家意志表達和實現的最佳形式。據此,加強生態文明建設的宣傳教育工作,普及生態文化價值觀,以此提高治理主體的生態環境保護意識和社會責任感,推動形成生態治理責任共同體和利益共同體。具體說來,做好生態文明宣傳教育工作就是在不斷培養具備生態文明理念和素養的中國特色社會主義事業接班人。在策略上,可構建以學校教育為基礎、覆蓋全社會的生態文明教育體系,以全面提升民眾的生態文明素養。其中,宣傳教育內容要以習近平生態文明思想和黨中央重大決策部署、新時代生態環境保護取得的重大成就、我國生態環境保護各項目標任務、美麗中國建設系列法規政策、生態環境科普知識和生態文化等諸多實質要素為主,從而進一步提升全社會的生態文明意識。另一方面,治理技術韌性中的第二重意蘊在于技術可視為具體手段,而數字技術又是當前發展最快的技術手段,為此積極應用數字技術,充分發揮數字技術在生態治理中的科技支撐作用,“構建美麗中國數字化治理體系,建設綠色智慧的數字生態文明”[50]。具言之:第一,實施創新驅動,加強數字技術原始創新,為生態治理提供更堅實的技術基礎和技術保障。“工欲善其事,必先利其器”,事實證明,數字技術所建構的新型數字治理形態,為生態治理現代化提供了新引擎。數字技術的重要性和必要性迫切要求我們要高度重視科技基礎設施與技術能力建設,在人才培養與輸送、資金與資源投入、人員與要素配置等方面多管齊下,不斷推進“產學研”一體化建設,開展有針對性的技術研發和科技攻關。第二,完善數字基礎設施建設,實現數字技術對生態治理的深度賦能。在相應技術基礎和技術保障上,我們還需要靈活、合理應用相關數字技術。其中,我們可以在深化人工智能等數字技術應用的過程中建立健全生態環境監測體系、生態風險預警系統、環境信息采集系統、環境信息資源共享系統和環境違法處罰信息管理平臺,發揮大數據技術在環境監控、預警等方面的獨特優勢,以提高生態治理的前瞻性和精準性。

五、結 語

習近平總書記深刻指出:“生態環境治理是一項系統工程,需要統籌考慮環境要素的復雜性、生態系統的完整性、自然地理單元的連續性、經濟社會發展的可持續性。”[51]由此而言,生態治理是一個系統性概念,應當是系統治理,體現的是綜合治理。生態韌性治理作為推進生態治理現代化的新思路,立足于生態治理的整體性和系統性特點,強調以整體視角對生態治理予以解構,進而構建出愈加全面綜合的生態治理體系和能力。從理論淵源來看,生態韌性治理是對“制度路徑”和“主體路徑”的有力回應。“制度路徑”以及“主體路徑”傾向于以宏觀視角下的“制度”或微觀視角下的“主體”去消除生態脆弱性,強調單向度治理。而生態韌性治理則從整體視角的多重維度出發,構建的是“系統路徑”,強調的是敏捷性的治理、整體性的治理以及自適應性的治理。從現實實踐來看,生態韌性治理既是進行社會韌性的塑造,即強調改造社會脆弱性,并以“價值—目標—方式”的總體思路對社會脆弱性中所包含的制度要素、價值要素、主體要素以及手段要素予以回應;同時,也是進行生態治理的韌性建設,即打造一個由“文化韌性、制度韌性、主體韌性、技術韌性”四大部分所構成的生態治理韌性體系,通過培塑正確理念、優化制度配置、建構共治網絡以及拓展治理等方式實現厚植文化韌性、夯實制度韌性、增強主體韌性以及強化技術韌性。總之,生態韌性治理這一新思路秉承人與自然和諧共生的生態哲學,以推動社會—生態系統的可持續發展為根本宗旨,著重強調以更全面更系統的生態治理去提供更多優質生態產品,來滿足人民日益增長的優美生態環境需要,進而不斷推進人與自然和諧共生的現代化建設。

參考文獻:

[1] 習近平.決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利:在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告[M].北京:人民出版社,2017.

[2] 中共中央關于進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定[N].人民日報,2024-07-22(1).

[3] 董史烈.制度優勢與生態環境治理現代化:嵌入邏輯及其實踐[J].中州學刊,2021(6):72-78.

[4] 葉冬娜.國家治理體系視域下生態文明制度創新探析[J].思想理論教育導刊,2020(6):85-90.

[5] 張勁松.去中心化:政府生態治理能力的現代化[J].甘肅社會科學,2016(1):12-17.

[6] 楊永浦,趙建軍.生態治理現代化的價值旨趣、實踐邏輯及核心策略[J].科學技術哲學研究,2020(4):112-117.

[7] 習近平在參加上海代表團審議時強調 推進中國上海自由貿易試驗區 建設加強和創新特大城市社會治理[N].人民日報,2014-03-06(1).

[8] 沈佳文.公共參與視角下的生態治理現代化轉型[J].寧夏社會科學,2015(3):47-52.

[9] 歐陽康,郭永珍.論新時代中國生態治理現代化[J].江蘇社會科學,2021(6):26-33.

[10] 黃愛寶.從生態政治的視角看節約型政府建設[J].江蘇社會科學,2006(2):104-108.

[11] 周利敏.社會脆弱性:災害社會學研究的新范式[J].南京師大學報(社會科學版),2012(4):20-28.

[12] 龔天平,饒婷.習近平生態治理觀的環境正義意蘊[J].武漢大學學報(哲學社會科學版),2020(1):5-14.

[13] 生態環境部.2023年中國生態環境狀況公報[EB/OL].(2024-06-05)[2024-06-05].https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/202406/P020240604551536165161.pdf.

[14] 環境保護部.關于印發《全國生態脆弱區保護規劃綱要》的通知[EB/OL].(2008-09-27)[2024-06-05].https://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bwj/200910/W020230202541194228270.pdf.

[15] 周利敏.從經典災害社會學、社會脆弱性到社會建構主義——西方災害社會學研究的最新進展及比較啟示[J].廣州大學學報(社會科學版),2012(6):29-35.

[16] 余敏江,劉超.生態治理中地方與中央政府的“智豬博弈”及其破解[J].江蘇社會科學,2011(2):147-152.

[17] 中辦國辦印發《指導意見》 構建現代環境治理體系[N].人民日報,2020-03-04(1).

[18] 唐皇鳳,王豪.可控的韌性治理:新時代基層治理現代化的模式選擇[J].探索與爭鳴,2019(12):53-62.

[19] BOZZA A,ASPRONE D,MANFREDI G.Developing an integrated framework to quantify resilience of urban systems against disasters[J].Natural hazards,2015(3):1729-1748.

[20] 邵亦文,徐江.城市韌性:基于國際文獻綜述的概念解析[J].國際城市規劃,2015(2):48-54.

[21] HOLLING C S.Resilience and stability of ecological systems[J].Annual review of ecology and systematics,1973(1):1-23.

[22] Resilience Alliance.Aboutresilience [EB/OL].[2024-06-25].https://www.resilience.org/about-resilience/.

[23] WALKER B,HOLLING C S,CARPENTER S R,et al.Resilience,adaptability and transformability in social-ecological systems[J].Ecology and society,2004(2):5.

[24] 王磊,王青蕓.韌性治理:后疫情時代重大公共衛生事件的常態化治理路徑[J].河海大學學報(哲學社會科學版),2020(6):75-82.

[25] 蔡秋蓉,葉繼紅.城市公共安全韌性治理何以可能——適應性循環模型的視角[J].天府新論,2021(4):118-126.

[26] 耿步健,葛琰蕓.習近平關于生命共同體重要論述的邏輯理路、內涵及意義[J].河海大學學報(哲學社會科學版),2019(5):22-27.

[27] 習近平.努力建設人與自然和諧共生的現代化[J].求是,2022(11):4-9.

[28] NELSON D R,ADGER W N,BROWN K.Adaptation to environmental change:Contributions of a resilience framework[J]. Annual review of environment and resources,2007(1):395-419.

[29] 高恩新.防御性、脆弱性與韌性:城市安全管理的三重變奏[J].中國行政管理,2016(11):105-110.

[30] 史云貴,孟群.縣域生態治理能力:概念、要素與體系構建[J].四川大學學報(哲學社會科學版),2018(2):5-13.

[31] 鐘偉軍.有韌性的政府危機治理:在不確定性中促進意義建構[J].廣西師范大學學報(哲學社會科學版),2023(2):96-106.

[32] 烏爾里希·貝克.風險社會:新的現代性之路[M].張文杰,何博聞,譯.南京:譯林出版社,2018:15.

[33] 習近平.以美麗中國建設全面推進人與自然和諧共生的現代化[J].求是,2024(1):4-9.

[34] 楊志軍,耿旭,王若雪.環境治理政策的工具偏好與路徑優化—— 基于43個政策文本的內容分析[J].東北大學學報(社會科學版),2017(3):276-283.

[35] 譚海波,郭倚彤.均衡與適配:地方政府數字經濟政策的文獻量化研究——基于政策“工具—偏好”的分析視角[J].廣西師范大學學報(哲學社會科學版),2022(5):100-116.

[36] 王紅梅,王振杰.環境治理政策工具比較和選擇—— 以北京PM2.5治理為例[J].中國行政管理,2016(8):126-131.

[37] 姜曉萍,李敏.治理韌性:新時代中國社會治理的維度與效度[J].行政論壇,2022(3):5-12.

[38] 鈄曉東.從“剛性規制”邁向“韌性治理”:環境風險治理體系與治理能力現代化變革[J].中國高校社會科學,2022(5):96-109.

[39] 歐陽靜.治理體系中的能動者結構:縣域的視角[J].文化縱橫,2019(2):44-52.

[40] 李艷營,葉繼紅.鄉村韌性治理的三重維度:權力、制度、技術——基于國家—社會關系理論的分析[J].湖湘論壇,2022(6):75-85.

[41] 呂德文.治理技術如何適配國家機器——技術治理的運用場景及其限度[J].探索與爭鳴,2019(6):59-67.

[42] 習近平.推動我國生態文明建設邁上新臺階[J].求是,2019(3):4-19.

[43] 李寧,李增元.從碎片化到一體化跨區域生態治理轉型研究[J].湖湘論壇,2022(3):96-106.

[44] 習近平在中共中央政治局第四十一次集體學習時強調 推動形成綠色發展方式和生活方式 為人民群眾創造良好生產生活環境[N].人民日報,2017-05-28(1).

[45] 張靜.新時代生態環境治理體系視域下的共建共治共享研究[J].西南大學學報(社會科學版),2023(6):93-108.

[46] 黃蓉生.我國生態文明制度體系論析[J].改革,2015(1):41-46.

[47] 杜輝.論制度邏輯框架下環境治理模式之轉換[J].法商研究,2013(1):69-76.

[48] 郭珉媛.生態政府:生態社會建設中政府改革的新向度[J].湖北社會科學,2010(10):45-47.

[49] 涂正革,鄧輝,甘天琦.公眾參與中國環境治理的邏輯:理論、實踐和模式[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2018(3):49-61.

[50] 習近平在全國生態環境保護大會上強調 全面推進美麗中國建設 加快推進人與自然和諧共生的現代化[N].人民日報,2023-07-19(1).

[51] 習近平.推進生態文明建設需要處理好幾個重大關系[J].求是,2023(22):4-7.

The Meaning and Path Analysis of Ecological Resilience Governance

LIU Xiaofeng,LIU Junxiang

(School of Politics and Public Administration,Wuhan University,Wuhan 430072,China)

Abstract:Exploring specific models of ecological governance is not only in response to the practical needs of the construction of ecological civilization,but also an inevitable choice to promote the modernization of ecological governance. The practical dilemma characterized by natural and social vulnerability constitute important constraints fore cological governance,and the transformation of social vulnerability has become the focus of ecological governance. Therefore,introducing resilience theory and constructing an ecological resilience governance model has become a new approach to building social resilience and promoting modernization of ecological governance. On the one hand,based on the institutional,cultural,subject,and means elements contained in social vulnerability,it calls for reshaping the resilience of ecological governance in terms of value,goals,and methods,to achieve the goal value of seeking sustainable development,enhancing governance capacity,and constructing pluralism;On the other hand,the resilience system of ecological governance determines the process of it. Therefore,in order to achieve the resilience construction of ecological governance,the resilience system that includes the resilience of ecological governance culture,ecological governance system,ecological governance subject,and ecological governance technology must be achieved through specific paths such as cultivating correct concepts,optimizing system configuration,constructing a governance network,and expanding governance tools. Ecological resilience governance,based on the overall perspective of ecological governance,is a new way to realize the modernization of ecological governance and it helps promote the modernization of harmonious coexistence between humans and nature.

Key words:ecological governance;resilience theory;dual vulnerability;social resilience;ecological resilience governance;modernization of ecological governance;Chinese-style modernization

責任編輯 高阿蕊